开都河-孔雀河流域相对资源承载力时空演变特征分析

王长建,汪菲,文斌

(1. 广州地理研究所 广东省地理空间信息技术与应用公共实验室, 广东 广州 510070;2. 新疆师范大学地理科学与旅游学院, 新疆 乌鲁木齐 830054;3. 黄淮学院经济管理系,河南 驻马店 463000)

开都河-孔雀河流域相对资源承载力时空演变特征分析

王长建1*,汪菲2,文斌3

(1. 广州地理研究所 广东省地理空间信息技术与应用公共实验室, 广东 广州 510070;2. 新疆师范大学地理科学与旅游学院, 新疆 乌鲁木齐 830054;3. 黄淮学院经济管理系,河南 驻马店 463000)

以干旱区开都河-孔雀河流域为例,利用改进的相对资源承载力模型,计算2000-2011年该流域的相对资源人口承载力和相对资源经济承载力,探讨流域内6个县市相对资源承载力的时空演变过程及差异特征。研究表明:1)以巴音郭楞蒙古族自治州(简称巴州)为参照区域,经济资源和土地资源是承载开都河-孔雀河流域可持续发展的主要资源,而水资源对于开都河-孔雀河流域人口和经济的承载能力相对较弱。2)近十年来开都河-孔雀河流域相对资源人口承载状态为非常富余,人口富余度由2000年的7.4%演变为2011年的2.8%;经济承载状态由严重超载转变为超载,经济超载度由2000年的5.1%演变为2011年的2.4%,其中受库尔勒市的经济严重超载度的影响作用巨大。3)从时间和空间的角度分析,开都河-孔雀河流域各县市的相对资源综合经济承载状态具有一定的稳定性,人口承载力呈现出各自的差异变化。4)依据相对资源承载力的匹配类型,将开都河-孔雀河流域6个县、市分为四类区域,并基于不同县、市的发展实际提出相应的可持续发展策略,为协调开都河-孔雀河流域的人口流动与经济布局提供决策参考,为整个塔里木河流域的绿洲可持续发展提供借鉴指导。

相对资源人口承载力;相对资源经济承载力;可持续发展;开都河-孔雀河流域

王长建, 汪菲, 文斌. 开都河-孔雀河流域相对资源承载力时空演变特征分析[J]. 农业现代化研究, 2016, 37(3): 444-452.

Wang C J, Wang F, Wen B. Spatio-temporal variability of relative carrying capacity of resources in the Kaidu River-Kongque River Basin[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(3): 444-452.

资源承载力是客观存在的,是资源评价的重要指标[1],其体现自然资源环境与人类社会经济活动之间的相互联系[2-3],并为区域可持续发展研究提供科学基础[4-5]。自上世纪中期以来,资源承载力理论的研究框架已经十分纯熟,国内外学者对此开展了大量的理论与实证研究,其中讨论土地资源和水资源的研究成果繁多,概念、内涵以及测度方法不断完善与改进[1-3],逐渐形成以生态承载力模型[4]、生态足迹模型[5]等为代表的区域可持续性评价方法。资源承载力的研究视角也逐渐由狭义的水土资源,延伸到自然资源、经济资源和社会资源[6]。黄宁生和匡耀求[7]提出相对资源承载力模型,即“以较之研究区更大的一个或数个区域作为参照标准,依据参照区的资源储量和研究区的资源存量,计算出相对于参照区的研究区各类相对资源承载力”。相对资源承载力与绝对资源承载力相比,更加突显自然资源与经济资源之间的互补性。近年来,相对资源承载力研究被广泛应用于区域可持续发展实证分析,如对吉林省[8-9]、重庆市[10]、新疆[11-12]等的资源承载力动态演变研究。

开都河-孔雀河流域作为塔里木河的“一干”,流域内布局着较为完整的绿洲城镇体系。以大流域、大区域的观念开展开都河-孔雀河流域相对资源承载力的综合评价,对于进一步发挥优势资源的相对优势,进而带动巴州经济的发展,对于维护新疆的社会稳定、巩固边防具有重大意义。鉴于此,本文以开都河-博斯腾湖-孔雀河流域(以下简称开都河-孔雀河流域)为研究区域,基于改进的相对资源承载力模型,将研究区的水土资源和经济资源同时引入模型,综合测度相对资源人口和经济承载能力,并细化承载状态度(超载程度与富余程度)的度量,进而从纵向上分析2000-2011年开都河-孔雀河流域可持续发展状况,横向上利用开都河-孔雀河流域各个县市的截面数据分析比较各县市相对资源承载力演变的时空差异。通过测度开都河-孔雀河流域的相对资源经济承载力和相对资源人口承载力与开都河-孔雀河流域的实际经济规模和人口数量进行比较,进一步为协调研究区的人口流动与经济布局提供决策参考,使社会经济系统与自然生态系统在时空上趋于耦合,为开都河-孔雀河流域的绿洲可持续发展提供借鉴指导。

1 研究区域与数据来源

开都河-孔雀河流域位于塔克拉玛干大沙漠的东北缘(图1),气候条件极为恶劣,生态环境较为脆弱,包括巴州的1市5县(库尔勒市、焉耆县、和静县、和硕县、博湖县及尉犁县),总面积12.02 万km2。流域内主要有开都河、博斯腾湖和孔雀河,近50 a来流域天然径流量总体呈增加趋势,增加速率为0.197亿m3/a[13]。开都河是焉耆盆地中最大的河流,年径流量34.12亿m3;博斯腾湖是新疆最大的内陆淡水湖,既是开都河及博斯腾湖流域诸河的尾闾,又是孔雀河的源头;孔雀河流域除库尔楚沟年产流0.4~0.6亿m3水量外,水量主要来源于博斯腾湖,多年平均径流量为12.32亿m3,流域地下水综合补给量达到4.8亿m3[14]。开都河-孔雀河流域的农作物播种总面积已从1949年的7.85万hm2,增加到2011年的18.87万hm2。经过几十年的发展,开都河-孔雀河流域的社会经济条件发生了很大的变化。2011年末本区域总人口已达115.09万人,为解放初期总人口5.07万人的22倍。2011年区域内人口密度为9.57人/km2,地区生产总值为718.09亿元(当年价),人均GDP为62 403.11元/人。

图1 开都河-孔雀河流域示意图Fig. 1 Sketch map of water system and urban systemin the Kaidu River-Kongque River basin

本文选择人口总量和经济规模作为资源的承载对象,以国内生产总值GDP代表经济资源,自然资源包含水资源和土地资源,并且土地资源总量指标同时选取耕地面积和城镇建设用地面积共同代表,水资源总量采用扣减生态用水的实际可供水量。研究数据主要包括:新疆巴音郭楞蒙古族自治州、开都河-孔雀河流域及其各县市人口总量、GDP当年价、农作物总播种面积、建设用地面积和供水总量。所有数据来源于2000-2012年《新疆统计年鉴》、《巴音郭楞蒙古族自治州统计年鉴》、《巴音郭楞蒙古族自治州水资源公报》和《新疆城市、县城建设统计年报》。

2 研究方法

2.1 相对资源承载力模型

迄今为止,相对资源承载力测度方法仍然处于不断完善的过程[15],相对资源承载力的发展过程表现为:研究视角从单独的水资源或土地资源研究,转向水土资源的综合自然资源研究,以及同时考虑以GDP为参考的经济资源的综合研究;研究内容也从单一的人口承载力、经济承载力转向人口与经济共同测度的相对资源综合承载力研究[6, 16],具体表述如下:

相对土地资源人口承载力(Cpl):

相对水资源人口承载力(Cpw):

相对经济资源人口承载力(Cpg):

相对资源综合人口承载力(Csp):

式中:P0为参照区人口数量,Ql0、Ql分别为参照区和研究区土地资源总面积,Qec0、Qec分别为参照区和研究区国内生产总值,Qw0、Qw分别为参照区和研究区水资源总量,Wl、Ww、Wg分别为相对土地资源、水资源和经济资源人口承载力的权重,且Wl+Ww+Wg=1。

相对土地资源经济承载力(Cgl):

相对水资源经济承载力(Cgw):

相对资源综合经济承载力(Csg):

式中:G0为参照区GDP,Wl'、Ww'分别为相对土地水资源经济承载力的权重,且Wl'+Ww'=1。

2.2 模型权重的确定

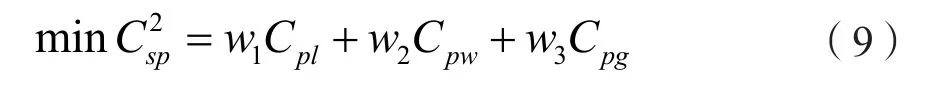

考虑到已有研究中关于权重确定的主观性和任意性,指标权重确定大多采用加权线性法,其权重选择的主观随意性严重影响模型的准确度。本文运用优势资源牵引效应和劣势资源束缚效应的双重原资源、则确定权重并计算相对资源承载力[17]。优势资源牵引效应是指在约束条件的许可范围内,相对资源承载力所能取到的最大值时对应的各Wi值;劣势资源束缚效应则是在约束条件范围内,相对资源承载力达到最小值时对应的各Wi值。通过构建线性规划模型,利用LINGO(Linear Interactive and General Optimizer)交互式的线性和通用优化求解器,将数学模型转译成计算机语言,并借助于计算机来求最优解,同时避免权重确定的主观性和任意性。以相对资源人口承载力为例,计算公式如下:

式中,Cs1p、Cs2p分别为优势资源相对综合人口承载力和劣势资源相对综合人口承载力,公式(8)和(9)中的约束条件

2.3 评价结果判定

现有的研究结果关于承载状态标准的划分过于粗略(仅仅超载,富余和临界3种状态),对于同样是超载和富余的状态未进行细分,本文以相对资源人口承载力为例进一步将超载和富余2种状态划分为严重超载、超载和富余、非常富余4种状态,以便于比较同属于一类承载状态的富余程度或超载程度的承载状态度大小[16-17](表1),其中η1s、η1s2分别为严重超载和超载承载状态度,εs为临界承载状态度,Ψ1s、Ψ1s2分别为非常富余和富余承载状态度。并根据相对资源人口承载力和相对资源经济承载力的承载状态进行模式匹配,划分Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。和Ⅳ类4类区域发展模式(表2),为区域可持续发展提供差异化和针对性的决策依据。

表1 承载状态的划分标准及承载状态度的计算公式Table 1 Criteria for the classification and formula of carrying capacity state

表2 相对资源承载力匹配模式分类Table 2 Classification of carrying capacity state

3 结果与分析

3.1 相对资源人口承载力与相对资源经济承载力时间特征分析

以巴州作为参照区域,探讨开都河-孔雀河流域的经济资源和水土资源在巴州所处的相对优势或劣势地位。流域内1市5县全部位于巴州境内,选择巴州作为参照区域,既满足比研究区(开都河-孔雀河流域)更大的标准,同时也兼顾巴州其它各县市与流域内各县市做比较时的地理临近性。由于流域水土资源的历史数据缺失,本研究通过计算开都河-孔雀河流域2000-2011年的各种相对资源承载力,从纵向上分析相对资源人口承载力和相对资源经济承载力的时间演变规律。

开都河-孔雀河流域2000年的人口规模为86.73万人,占巴州的比重为81.89%;2011年的人口规模为115.09万人,占巴州的比重为84.25%;全流域人口规模占巴州的比重略有增长。根据公式(1)、(2)和(3)计算得到相对土地资源人口承载力Cpl、相对水资源人口承载力Cpw和相对经济资源人口承载力Cpg(表3)。结果表明:1)2000-2011年Cpl、Cpw和Cpg基本保持增长趋势,Cpl由2000年的91.11万人增长到2011年的116.64万人;Cpw由2000年的87.63万人增长到2011年的111.17万人;Cpg由2000年的99.33万人增长到2011年的120.00万人。2)2000-2011年Cpl、Cpw和Cpg的大小排序为经济资源>土地资源>水资源,表明经济资源和土地资源是开都河-孔雀河流域人口发展的主要承载资源,而水资源对于开都河-孔雀河流域人口发展的承载能力相对较弱。

表3 2000-2011年开都河-孔雀河流域相对资源人口承载力与经济承载力Table 3 Relative population and economy carrying capacity of resources in the Kaidu River-Kongque River basin(2000-2011)

开都河-孔雀河流域2000年的经济规模(GDP)为129.95亿元,占巴州的比重为93.79%;2011年的经济规模为718.20万人,占巴州的比重为87.85%;全流域经济规模占巴州的比重下降明显。根据公式(5)和(6)计算得到相对土地资源经济承载力Cgl和相对水资源经济承载力Cgw(表3)。结果表明:1)2000-2011年,除去2009年的明显下降外,Cgl和Cgw均呈现缓慢增长趋势,Cgl由2000年的134.40亿元增长到2011年的787.03亿元;Cgw由2000年的117.19亿元增长到2011年的642.67亿元。2)2000-2011年,Cgl和Cgw的大小排序为土地资源>水资源,2000年流域土地资源可承载的经济总量为134.40亿元,是水资源可承载经济总量117.19亿元的1.15倍。2011年土地资源可承载的经济总量为787.03亿元,是水资源可承载经济总量642.67亿元的1.22倍,说明土地资源是开都河-孔雀河流域经济发展的主要承载资源。

总体来说,开都河-孔雀河流域的经济资源在巴州占据了较大的规模,这也进一步阐明了经济资源是开都河-孔雀河流域相比于巴州可持续发展的优势资源。耕地面积和城镇建设用地面积的逐步增长,使得土地资源成为流域经济发展的相对优势资源。水资源则是流域人口增长和经济发展的相对劣势资源,其主要原因在于开都河-孔雀河流域除库尔勒市用水效益较高,其它5县的用水效益整体偏低[18],并且水资源效益提升缓慢,加之流域内产业结构和用水结构的双重不合理,进一步制约流域水资源承载力水平的进一步提升[19]。今后仍要以提升水资源效益为重点,在充分发挥土地资源经济承载力的相对优势作用的同时,更应该注重开都河-孔雀河流域人工绿洲规模的适度扩张,进一步提升绿洲土地资源的集约利用效益。

3.2 相对资源人口承载力与相对资源经济承载力的承载状态度

以公式(8)和(9)为基础,利用LINGO 9.0编程软件,分别得到优势资源和劣势资源相对综合人口承载力C1sp、C2sp,非常富余和富余承载状态度Ψs,结果如表4所示:近12 a开都河-孔雀河流域的人口承载状态均为非常富余状态。C1sp、C2sp和Csp均呈现持续增长态势,但是非常富余期内,开都河-孔雀河流域的过剩人口已经呈现出波动下降的态势,富余人口由2000年的8.6万人波动降低为2011年的5.1万人,流域内历年的过剩人口优势正在逐渐缩小,说明伴随着人口规模的不断增长,流域内人口总量将会慢慢超出当地的相对资源综合人口承载力Csp,逐渐向超载的承载状态迫近。开都河-孔雀河流域在发展过程中的人口集聚效应不断显现,但是也应该注意逐渐逼近的超载承载状态,实施合理、有效的人口发展政策与措施,保障流域内的人口可持续发展。

在LINGO9.0中计算得到优势资源和劣势资源相对综合经济承载力C1sg和C2sg,以及严重超载和超载承载状态度ηs(表4)。开都河-孔雀河流域相对资源经济承载状态在2000-2008年处于严重超载状态,2009-2011年处于超载状态。严重超载期内,

流域内超载GDP、C1sg、C2sg和Csg均呈现波动增长的态势,但是经济承载状态度总体上呈波动下降趋势,经济严重超载承载状态度由2000年的5.1%波动下降到2008年的2.7%,说明流域的经济规模虽然已经超过该区域的相对综合经济承载力,但严重超载期内呈现出逐步向相对资源综合经济承载力趋近的态势,这也在一定程度上说明了巴州在2000-2008年的区域经济发展过程中,除开都河-孔雀河流域以外的其它各县的经济规模比重占巴州的份额不断提高,区域内部的经济差异在不断缩小。2009年以来,开都河-孔雀河流域相对资源经济承载状态处于超载状态,并且超载状态度呈现快速增长趋势,经济承载超载度由2009年的0.2%快速增长到2011年的2.4%,应以可持续发展观的角度理性看待这样的经济发展,不断保持和充分发挥开都河-孔雀河流域在巴州的经济资源优势,同时兼顾其它各县的经济良性快速发展。

3.3 各县市相对资源承载力时空动态变化分析

表4 2000-2011年开都河-孔雀河流域相对资源人口承载状态与相对资源经济承载状态Table 4 Carrying capacity state of relative population and economy carrying capacity of resources in the Kaidu River-Kongque River basin (2000-2011)

为开都河-孔雀河流域进一步提供更具差异化和针对性的可持续发展决策依据,深入分析近12 a来流域各县市相对资源承载力的时空演变趋势。

3.3.1 各县市相对资源综合承载力空间差异分析2000-2011年开都河-孔雀河流域,库尔勒市的Cpl、Cpw、Cpg、Cgl和Cgw均较高。Cpl、Cpg最低的是博湖县,同时博湖县的Cpg呈现严重超载现象,博湖县2000年实际人口规模(5.64万人)超出相对经济资源人口承载力Cpg(2.11万人)3.53万人,博湖县2011年实际人口规模(6.10万人)超出相对经济资源人口承载力Cpg(2.37万人)3.73万人。Cpw和 Cgw最低的是尉犁县,同时尉犁县的Cpw、Cgw呈现严重超载现象,尉犁县2000年实际人口规模(9.96万人)超出相对水资源人口承载力Cpw(1.99万人)7.97万人,实际经济规模(6.56亿元)超出Cgw(3.82亿元)2.74亿元,尉犁县2011年实际人口规模(10.97万人)超出相对水资源人口承载力Cpw(1.35万人)9.64万人,尉犁县2011年实际经济规模(34.27亿元)超出相对水资源经济承载力Cgw(9.43亿元)24.84亿元。

综上所述,库尔勒市土地资源的人口、经济承载力,水资源的人口、经济承载力,经济资源的人口承载力在全流域内一直保持较高的水平,其它各县的差异化发展显著。2000-2011年,库尔勒市和尉犁县的Cpl和Cgl均较高,主要原因在于库尔勒市城镇化过程中城镇建设用地面积的不断增长和尉犁县农作物播种面积的大幅提升,使得土地资源的承载力不断增强;博湖县的经济资源承载力相对较弱,其主要原因是经济增长缓慢以及农作物播种面积在全流域相对较少、水资源利用效率相对较低。尉犁县的相对水资源人口和经济承载力呈严重超载状态,其主要原因是流域内水资源分布严重不均衡,多年平均水资源拥有量和静县为59.1亿m3、和硕县为1.14亿m3、博湖县为0.72亿m3、库尔勒市为0.17亿m3、焉耆县为0.16亿m3、尉犁县仅为0.12 亿m3,并且尉犁县位于开都河-孔雀河流域的下游,流域上下游的水资源分配失衡造成尉犁县的实际水资源可利用总量出现波动下降,使得尉犁县的相对水资源人口和经济承载力出现严重超载现象。

3.3.2 各县市相对资源承载力时间动态演变 依据公式(4)和(7)分别计算各个市县相对资源综合人口承载力和相对资源综合经济承载力,并依据承载状态的划分标准计算各个市县的承载状态度,判断开都河-孔雀河流域各市县的相对资源承载力的动态演变规律。

如图2(A)所示,2000-2011年相对资源综合人口承载力一直呈现人口非常富余状态的只有库尔勒市,但是库尔勒市的承载状态度逐渐降低,作为开都河-孔雀河流域的一级核心城市,乃至巴州和南疆地区的增长极,目前对周围人口的集聚效应和吸纳效应还没有充分发挥,引导该区域的新型城镇化进程接纳更多城镇人口的作用尚未突出显现。2000-2011年尉犁县和博湖县人口承载状态为超载,超载度尉犁县高于博湖县。2000-2011年和静县和焉耆县的人口承载状态为严重超载,超载度和静县高于焉耆县,和静县的承载状态度呈现先上升再降低的倒“V”型曲线,焉耆县的承载状态度呈现出先减少后增加的“V”型曲线。和硕县的承载状态由2000年的富余(富余度为34.60%)转变为2011年的非常富余(富余度为16.86%),且非常富余承载状态度呈增长趋势。

图2 2000-2011年开都河-孔雀河流域各县市相对资源人口承载力和相对资源经济承载力Fig. 2 Revolution of relative population and economy carrying capacity of resources from 2000 to 2011

如图2(B)所示,2000-2011年开都河-孔雀河流域相对资源综合经济承载力一直处于严重超载状态的是库尔勒市,近12 a来,承载状态度呈现出先降低后增加再降低的趋势。2000-2011年博湖县、尉犁县、焉耆县、和静县、和硕县和博湖县的经济承载状态为非常富余,和静县和博湖县的承载状态度均呈现缓慢降低的态势,焉耆县的承载状态度呈现先增加后减少的倒“U”型曲线,和硕县的承载状态度呈现出明显的波动下降趋势。2000年按照富余度排序博湖县(79.05%)>尉犁县(76.08%)>和硕县(73.60%)>和静县(71.70%)>焉耆县(57.24%),2011年按照富余度排序和硕县(84.29%)>尉犁县(79.56%)>博湖县(73.85%)>和静县(66.97%)>焉耆县(63.65%)。其它各县(尉犁县、和静县、和硕县、焉耆县和博湖县)均处于非常富余状态。

3.3.3 各县市相对资源承载力匹配模型分析 进一步分析开都河-孔雀河流域内各县市相对资源承载力的空间差异,将相对资源人口承载力与相对资源经济承载力在县域空间范围内进行分类(表5)。

由表可知2000-2011年开都河-孔雀河流域各县市相对资源承载力匹配类型属于Ⅰ类的无;Ⅱ类包含尉犁县、和静县、焉耆县和博湖县;Ⅲ类是库尔勒市;Ⅳ类是和硕县。

Ⅲ类区域人口富余,GDP超载,人口密度相对小,经济发展相对充分,该区域的人口密度比经济密度压力小;后一阶段应以优化产业发展,降低单位GDP所占资源和实行适度的人口流入措施为主。Ⅳ类区域人口与GDP承载力双重富余,该区域的人口密度、经济密度压力都比较小,经济发展严重不足;今后应有计划地、科学地逐步开发,在生态环境较强的区域着重开发,成为新的经济和人口集聚高地,在生态环境较弱的区域应以保护为主,适度开发。

从2000-2011年各县市的匹配类型变化来看:1)库尔勒市一直属于Ⅲ类型,相对资源人口承载力富余,相对资源经济承载力超载,说明该区域经济发展相对充分,资源开发利用程度相对较高,今后更应注重提升资源利用效率,并适时引导适度的人口流入。2)尉犁县、焉耆县、和静县和博湖县一直属于Ⅱ类,说明这些县市的经济社会发展较为稳定,发展模式恒定。Ⅱ类型区域,相对资源人口承载力超载,相对资源经济承载力富余,说明该类区域单位GDP占用的劳动力和自然资源较多,应以提升经济发展的人口吸纳能力和降低经济增长的资源消耗为发展重点,并适时引导适度的人口外流。3)和硕县一直属于Ⅳ类,现阶段越来越表现出人口、经济压力均较小,发展严重不充分。以可比价计算,和硕县近年来的GDP增长速度为11.91%,为开都河-孔雀河流域增长速度最为缓慢的;人口增长速度缓慢,近三年来和硕县的人口规模由2009年的7.58万人,下降到2010年的7.56万人,再下降到2011年的7.23万人,是开都河-孔雀河流域唯一一个出现人口“外流”负增长的县。在未来的经济社会发展过程中,和硕县急需寻求科学的发展途径,谋求发展新潜力,发挥县域优势资源的经济拉动效应,增强县域的人口集聚效应,不断实现社会经济生态环境的可持续发展。

表5 2000-2011年开都河-孔雀河流域各县市相对资源承载力匹配类型空间分布图Table 5 Matching modes of the relative carrying capacity of resources in the Kaidu River-Kongque River basin during 2000 to 2011

4 结论

2000-2011年,开都河-孔雀河流域相对土地资源人口承载力、相对水资源人口承载力和相对经济资源人口承载力的大小排序为经济资源>土地资源>水资源,相对土地资源经济承载力和相对水资源经济承载力的大小排序为土地资源>水资源,因此相对于巴州而言,经济资源和土地资源是开都河-孔雀河流域相比于巴州可持续发展的相对优势资源,而水资源则是制约开都河-孔雀河流域社会经济进一步发展的相对劣势资源。

从相对资源承载力的承载状态分析,2000-2011年开都河-孔雀河流域相对资源人口承载状态为非常富余,人口富余度由2000年的7.4%演变为2011年的2.8%;经济承载状态由严重超载转变为超载,经济超载度由2000年的5.1%演变为2011年的2.4%,其中受库尔勒市的经济严重超载度的影响作用巨大。

从时间和空间的角度分析,2000-2011年开都河-孔雀河流域各县市的相对资源综合经济承载力的承载状态动态变化一直保持着一定的时间稳定性。开都河-孔雀河流域各县市的相对资源综合人口承载力的承载状态动态变化呈现出各自的空间差异特征。库尔勒市的相对资源综合人口承载力和相对资源综合经济承载力均显著高出其它5县,并且在全流域内一直保持较高的水平;相对水资源承载力较弱的是尉犁县,相对土地资源承载力较弱的是博湖县。

5 建议

近十年来开都河-孔雀河流域相对资源人口承载状态为非常富余,但是也应该注意逐渐逼近的超载承载状态,实施合理、有效的人口发展政策与措施,保障流域内的人口可持续发展。经济承载状态由严重超载逐步转变为超载状态,应以可持续发展观的视角理性看待这样的经济发展,不断保持和充分发挥开都河-孔雀河流域在巴州的经济资源优势,降低单位GDP产值所占用的资源,同时兼顾其它各县的经济良性快速发展。

针对开都河-孔雀河流域社会经济发展的水资源制约效应,首先要科学认识流域内水资源分布不均衡的资源禀赋特征,加强开都河上游水源涵养区的保育,提升上游水源涵养能力,有效避免2007-2009年缺水现象的再次发生,不断提升其对塔河下游生态应急输水的生态功能;维系中游博斯腾湖的合理生态水位;注重孔雀河下游的水资源生态保护,以期协调流域内水资源的合理分配。其次要积极改善流域内农业需水量过大造成的用水结构不合理和用水效率低下的现状。相对水资源承载力较高的库尔勒市,应进一步降低万元GDP耗水量和提升工业用水重复利用率;相对水资源承载力较低的尉犁县,应不断调整农、林、牧结构,适当控制农田灌溉面积,改善农业灌溉模式,提升农业用水效益。同时,应注重流域内大规模的绿洲土地开发利用和不合理的农业灌溉带来的绿洲土壤盐渍化影响,科学认识流域内地貌类型的复杂多样性。

根据相对资源承载力匹配类型,将开都河-孔雀河流域6县市分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类区域,不同区域发展策略不同。库尔勒市今后更应注重提升资源利用效率,尤其是水资源利用效率,在保持生态需水的前提下适当控制水资源需求总量,促使流域内水资源的更加合理分配,并适时引导适度的人口流入,优化和调整流域内的人口分布格局。尉犁县、焉耆县、和静县和博湖县应以提升经济发展的人口吸纳能力和降低经济增长的资源消耗为发展重点,并适时引导适度的人口外流,进一步提升水土资源的利用效率,尤其是农业生产的土地资源和水资源利用效率。和硕县在未来的经济社会发展过程中,应以科学发展观为指导,谋求发展新潜力,发挥县域优势资源的经济拉动效应,增强县域的人口集聚效应。开都河-孔雀河流域的各县市应科学认识流域内人口-经济分布不均衡的发展现状及其水土资源效应,不断实现社会经济生态环境的可持续发展。

[1] 刘辉, 段汉明, 范熙伟. 兰州—西宁区域人口和资源承载力研究[J]. 农业现代化研究, 2010, 31(3): 290-294, 303. Liu H, Duan H M, Fan X W. Study on population and resources carrying capacity in Lanzhou-Xining area[J]. Research of Agricultural Modernization, 2010, 31(3): 290-294, 303.

[2] 陈书卿, 刁承泰, 常丹青. 统筹城乡发展视角下的重庆市土地资源承载力及农民市民化研究[J]. 农业现代化研究, 2009,30(5): 547-551. Chen S Q, Diao C T, Chang D Q. Research of land resources carrying capacity and farmers' urbanization in perspective of intergrated urban and rural development in Chongqing City[J]. Research of Agricultural Modernization, 2009, 30(5): 547-551.

[3] 黎明, 李百战. 重庆市都市圈水资源承载力分析与预测[J]. 生态学报, 2009, 29(12): 6499-6505. Li M, Li B Z. The analysis and prediction of water resource carrying capacity in Chongqing metropolitan, China[J]. Acta Ecologica Sinica, 2009, 29(12): 6499-6505.

[4] 郭鹏程, 包安明. 基于生态压力指数的新疆生态安全时空动态分析[J]. 中国沙漠, 2012, 32(1): 235-243. Guo P C, Bao A M. Spatiotemporal analysis of ecological security in Xinjiang based on ecological pressure index[J]. Journal of Desert Research, 2012, 32(1): 235-243.

[5] 王国刚, 杨德刚, 乔旭宁, 等. 基于生态足迹模型的新疆区域生态经济可持续发展能力变化分析[J]. 冰川冻土, 2009, 31(5): 969-975. Wang G G, Yang D G, Qiao X N, et al. Variations of ecological and economic sustainable development capacities in Xinjiang region based on ecological footprint model[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2009, 31(5): 969-975.

[6] 李泽红, 董锁成, 汤尚颖. 相对资源承载力模型的改进及其实证分析[J]. 资源科学, 2008, 30(9): 1336-1342. Li Z H, Dong S C, Tang S Y. Model modifcation and empirical analysis of the relative carrying capacity of resources[J]. Resources Science, 2008, 30(9): 1336-1342.

[7] 黄宁生, 匡耀求. 广东相对资源承载力与可持续发展问题[J].经济地理, 2000, 20(2): 52-56. Huang N S, Kuang Y Q. The carrying capacity of resources and the problems of sustainable development in Guangdong Province[J]. Economic Geography, 2000, 20(2): 52-56.

[8] 徐晓红, 高明, 王洪丽, 等. 1978-2003年吉林省相对资源承载力的测算与分析[J]. 农业现代化研究, 2006, 27(3): 210-213. Xu X H, Gao M, Wang H L, et al. Measure and analysis on relative bearing capacity of resources in Jilin from 1978 to 2003[J]. Research of Agricultural Modernization, 2006, 27(3): 210-213.

[9] 张约翰, 张平宇. 吉林中部粮食主产区相对资源承载力分析[J].农业现代化研究, 2011, 32(1): 87-90. Zhang Y H, Zhang P Y. Analysis of relative resource carrying capacity to major grain producing areas of central Jilin[J]. Research of Agricultural Modernization, 2011, 32(1): 87-90.

[10] 杨庆媛, 鲁春阳, 文枫, 等. 区域相对资源承载力探讨——以重庆市为例[J]. 农业现代化研究, 2007, 28(3): 314-317. Yang Q Y, Lu C Y, Wen F, et al. On relative carrying capacity of resources and sustainable development in Chongqing City[J]. Research of Agricultural Modernization, 2007, 28(3): 314-317.

[11] 沈君, 高志刚. 新疆相对资源承载力与可持续发展问题研究[J].农业现代化研究, 2005, 26(2): 89-92. Shen J, Gao Z G. Study on relative resource carrying capacity and sustainable development in Xinjiang[J]. Research of Agricultural Modernization, 2005, 26(2): 89-92.

[12] 孙慧. 基于相对资源承载力新疆可持续发展研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(5): 53-57. Sun H. Sustainable development study in Xinjiang based on relative carrying capacity of resources[J]. China Population Resources and Environment, 2009, 19(5): 53-57.

[13] 邓铭江. 中国塔里木河治水理论与实践[M]. 北京: 科学出版社,2009.

[14] 陈亚宁. 新疆塔里木河流域生态水文问题研究[M]. 北京: 科学出版社, 2010.

[15] 黄常锋, 何伦志. 相对资源承载力模型的改进及其实证分析[J].资源科学, 2011, 33(1): 41-49. Huang C F, He L Z. Model modifcations and empirical analysis of the relative carrying capacity of resources[J]. Resources Science,2011, 33(1): 41-49.

[16] 汪菲, 杨德刚, 王长建, 等. 基于改进相对资源承载力模型的天山北坡可持续发展研究[J]. 干旱区研究, 2013, 30(6): 1073-1080. Wang F, Yang D G, Wang C J, et al. Sustainable development in northern slope of the Tianshan mountains based on improved model of carrying capacity related to resources[J]. Arid Zone Research, 2013, 30(6): 1073-1080.

[17] 汪菲, 杨德刚, 王长建, 等. 新疆相对资源承载力及可持续发展时空演变特征分析[J]. 中国沙漠, 2013, 33(5): 1605-1613. Wang F, Yang D G, Wang C J, et al. Spatio-temporal characteristics of sustainable development in Xinjiang based on improved model of carrying capacity related to resources[J]. Journal of Desert Research, 2013, 33(5): 1605-1613.

[18] 王长建, 张小雷, 杜宏茹, 等. 塔里木河中下游城镇化进程中水资源利用分析——以巴音郭楞蒙古自治州为例[J]. 干旱区地理, 2012, 35(2): 324-331. Wang C J, Zhang X L, Du H R, et al. Relationship between urbanization and water use in Tarim River: A case of Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture[J]. Arid Land Geography, 2012,35(2): 324-331.

[19] 王长建, 张小雷, 杜宏茹, 等. 开都河-孔雀河流域水资源承载力水平的综合评价与分析[J]. 冰川冻土, 2012, 34(4): 990-998. Wang C J, Zhang X L, Du H R, et al. Comprehensive evaluation and analysis on the water resources carrying capacity levels in the Kaidu-Kongqi River Basin[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2012, 34(2): 990-998.

(责任编辑:王育花 )

Spatio-temporal variability of relative carrying capacity of resources in the Kaidu River-Kongque River Basin

WANG Chang-jian1, WANG Fei2, WEN Bin3

(1. Guangdong Open Laboratory of Geospatial Information Technology and Application, Guangzhou Institute of Geography, Guangzhou, Guangdong 510070, China; 2. School of Geography Science and Tourism, Xinjiang Normal University, Urumqi, Xinjiang 830054, China; 3. School of Economics and Management, Huanghuai University,Zhumadian, Henan 463000, China)

Regional sustainable development is based on its natural resources and economic resources. Using an improved model of the relative carrying capacity of resources (RCCR), we calculate the relative carrying capacities of the population and the economy in the Kaidu River-Kongque River Basin in Xinjiang from 2000 to 2011. Then, the spatio-temporal variability in RCCR of 6 prefectures and cities in the Kaidu River-Kongque River Basin were analyzed. Taking the Bayangol Mongol Autonomous prefecture as the reference area, the Kaidu River-Kongque River Basin's relative superior resources are economic resources and land resources, while the relative disadvantage resources are water resources. Relative resource population carrying state is always “very surplus”, the degree of population carrying state changed from 7.4% in 2000 to 2.8% in 2011. Relative resource economy carrying state changed from “severe overloading” to “overloading”, the degree of economy carrying state changed from 5.1% in 2000 to 2.4% in 2011. As for the 6 prefectures and cities in Kaidu River-Kongque River Basin, Korla City have the largest surplus degree of relative carrying capacity of population and economic resources, and other towns' relative carrying capacity of economic resources have a certain stability, but relative carrying capacity of population resources performed the changes in the respective differences. According to the bearing state of relative carrying capacity of population and economic resources, we classifed 6 cities and towns into four matching models and the characteristics were described.

relative population carrying capacity of resources; relative economic carrying capacity of resources;sustainable development; Kaidu River-Kongque River Basin

National Natural Science Foundation of China (41501144); Xinjiang Laboratory of Lake Environment and Resources in Arid Zone,Xinjiang Uygur Autonomous Region Key Laboratory Foundation (XJDX0909-2015-03).

WANG Chang-jian, wangcj@gdas.ac.cn.

1 July, 2015;Accepted 14 March, 2016

F303.4

A

1000-0275(2016)03-0444-09

10.13872/j.1000-0275.2016.0052

国家自然科学基金青年基金(41501144);新疆维吾尔自治区重点实验室“新疆干旱区湖泊环境与资源实验室基金”(XJDX0909-2015-03)。

王长建(1986-),男,河南南阳人,博士,助理研究员,主要从事城市与区域规划、可持续发展研究,E-mail: wangcj@gdas.ac.cn。

2015-07-01,接受日期:2016-03-14