以培养应用型人才为核心的生物科学本科专业实践教学模式探讨

——以陕西学前师范学院生命科学与食品工程学院教学改革为例

王立霞

(陕西学前师范学院生命科学与食品工程学院,陕西西安 710100)

以培养应用型人才为核心的生物科学本科专业实践教学模式探讨

——以陕西学前师范学院生命科学与食品工程学院教学改革为例

王立霞

(陕西学前师范学院生命科学与食品工程学院,陕西西安710100)

通过分析陕西学前师范学院生物科学专业应用型人才培养目标区域及层次定位,从加强实验技能和野外实践、注重科学创新训练、务实学年论文制度、推进名师授课和导师制等方面,探讨生物科学专业以培养应用型人才为核心的实践教学模式。实践证明,该教学模式极大地提高了学生的实践能力和学习的积极性。

应用型人才;生物科学专业;实践教学模式

关于高等教育人才培养的类型,厦门大学教育研究院潘懋元教授曾在“应用型人才培养的历史探源[1]”中将高校分为3种基本类型,其中第2类即是应用型的单科或多科性的学院或大学,培养基础理论宽厚的、不同层次的专门人才和各级干部、管理人员,如工程师、教师等。从该角度出发,陕西学前师范学院(以下简称学院)是一所典型的以培养应用型人才为目标的普通本科高校。生物科学专业是一个以实践性为主要特色的专业,实践教学对该专业学生的应用能力提升极其重要。该学院生命科学与食品工程学院以陕西高等教育教学改革研究项目、校级教学改革项目以及各级大学生创新训练项目等为依托,在生物科学专业实践教学模式的建设方面进行了大胆的创新与实践,在生物科学专业应用型本科教育的内涵建设[2],以及对提高学生的社会适应能力,尤其是职业适应能力方面起到了重要的推动作用。

1 生物科学专业应用型人才培养定位

1.1人才培养目标区域定位

学院是一所由陕西省人民政府主办、陕西省教育厅主管的全日制公办省属普通本科高校,是全省中小学教师、校园长等培养培训的重要基地之一。学院前身陕西教育学院,1906年建立。2012年3月,经国家教育部和陕西省人民政府批准,改制更名为陕西学前师范学院。2013年,学院成为陕西省学前教育师范生免费教育唯一试点院校;2014年,学校被陕西省确定为陕西省转型发展试点院校。学院办学定位为立足陕西,服务地方,以教师教育为主要特色,以培养“品德优、基础实、能力强、素质高、善创业”的应用型人才为目标,着力建设有特色、高水平的应用型大学。

生命科学与食品工程学院是全院14个院系中以理工科为主要特色的学院。该学院生物科学专业在服从学院教师教育大方向的前提下,兼有自己的特色。比如,生物科学专业毕业生除了做中小学教师外,还有更多的学生会选择企事业单位做生物制品加工、检测、质量控制等多种应用性很强的工程型以及技能型工作。

1.2人才培养目标层次定位

陈小虎等人[3]曾在“应用型人才培养模式及其定位研究”一文中讲到:社会经济发展主要依靠学术型、工程型、技术型和技能型4种人才。学术型人才的主要任务是探索和发现新原理,研究客观规律,将客观规律转化为科学原理和学科体系;工程型人才主要是将科学原理及学科体系知识转化为设计方案或设计图纸;技术型人才主要是将设计方案与图纸转化为产品或服务;技能型人才则主要依靠熟练的操作技能来完成具体产品的制作。从此定位出发,全校生物科学本科专业应用型人才培养应紧紧围绕“工程型”人才这一层次进行开展,在实践教学模式构建方面,在注重基础理论知识的同时,更要加强工程实践能力、创新能力的培养。

2 以培养应用型人才为核心的实践教学模式探讨

为了全方位实施本科教学质量与教学改革工程、优化专业结构与布局,按照“厚基础、宽口径、高素质、强能力”的原则和文理渗透、多学科交融原则,着重培养本科生创新意识和实践能力,切实提升高等教育质量和人才培养水平。学院承担了“陕西高等教育教学改革研究项目——以培养学生核心应用能力为根本的生物类人才培养模式创新与实践”的研究工作,经过几年的探索与实践,以培养应用型人才为核心的生物科学本科专业在实践教学模式建设方面,取得了一定进展,具体成果可概括为“131”模式,即“一个坚持、三个推进、一个加强”。

2.1坚持知识、能力、素质三者的辩证统一

知识包括的内容广泛,包含有科学文化知识、专业知识、相近学科知识等,是能力、素质的有效载体,目前现有的常规人才培养模式对科学文化知识、专业基础知识比较重视,但相近学科知识不够重视[2]。

在掌握了一定知识的基础之上,经过后续培养和实践锻炼才能形成个人能力,包括获取知识的能力、运用知识的能力以及个人的创新能力。丰富的知识不仅可以促进个人能力的增强,而且还可以帮助进一步发挥个人的能力;反之,较强的个人能力又促进了对知识的获取、创造和充分地应用。目前,高等学校对学生创新能力的培养仍是十分薄弱[4]。

素质是指个体在先天生理基础上,受到后天教育环境的影响,通过自身的认识、社会实践及锻炼,逐渐形成比较稳定的身心发展的品质。较高的素质不仅促使知识、能力二者更好地发挥作用,而且促进了知识和能力的进一步增强、扩展。坚持知识、能力、素质三者的辩证统一,不仅要注重学生的素质教育,也要重视创新能力的培养,只有这样才能适应新形势下经济社会发展对人才的迫切需要[5]。

2.2推进导师制,深化实践教学模式改革

在21世纪,专业教育与通识教育相结合是高等教育适应未来社会发展的必然选择。通识教育就是利用多种途径不断拓展学生的视野和知识面,即“宽口径、厚基础”[6]。而专业教育就是为学生提供全面和系统的专业基础理论与专业技能训练,就可以提升学生创新性思维能力和科研能力,即“高素质、强能力”。加强通识教育与专业教育的有机融合,做好通识课程的改革与整合,即可以培养学生健全的人格,把学生培养成既有知识又有技能、既有科学视野又有人文素养、既有事业心又有开拓精神的全面发展的人,使他们成为面向生产、建设、管理、服务第一线的,既会做事又会做人的,具有健全人格的、高素质的复合型创新人才。

生物科学创新实践教学模式就是“通专”结合的综合人才培养模式,在高等教育大众化背景下实施精英教育的有益探索[7]。

为了对生物科学专业创新实践教学模式下的学生提供多元的、宽厚结合的本科精英教育,人才培养过程中实行导师制,由经验丰富的老教师担任,帮助学生在入学之初尽快适应大学的学习生活,指导学生制定个人的专业学习计划和进行学术研究训练。

2.3推进名师授课和教授接待日,培养具有创新意识的应用型人才

高校的知名教授是指在教学、科研等方面有重大成绩,给社会做出了重大贡献的一少部分专家学者型教师。他们不仅具有严谨的工作态度和科学的研究方法,而且富有强烈的创新精神、创新意识和人格魅力。知名教授授课,教学内容可以使学生直接了解、接触到科学研究的前沿问题。学生在这种氛围的熏陶、感染和影响下,个人的创新精神、创新意识都会得到潜移默化的增强和提升。通过知名教授参与、坚持教学活动,一是有利于激发学生内在的学习动力,促使学生建立正确的学习观;二是有利于学生构建完善的知识结构;三是更加有利于培养学生的创新精神[8]。

2.4推进学年论文制度,开辟提高学生实践能力的又一途径

要求大一、大二学生每年利用寒假时间,在导师的指导下结合自己本学年所学知识,通过查阅文献完成一篇综述论文。学年论文是课堂知识与实践相结合的最简单快捷的方式,不仅加深对理论知识的理解,更增强了实践能力的提高。

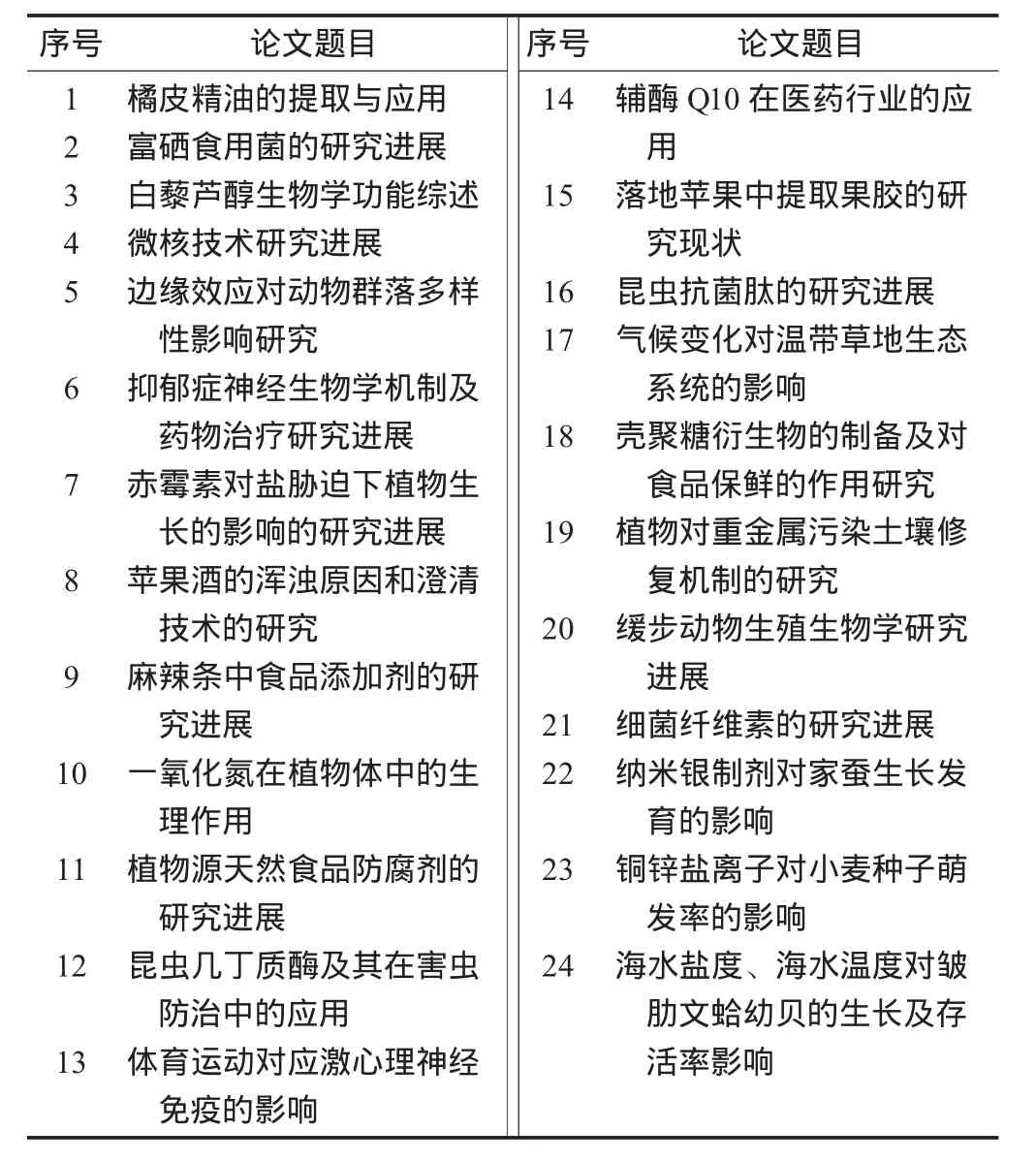

学院生物科学专业近2年部分学年论文目录见表1。

表1 学院生物科学专业近2年部分学年论文目录

2.5加强实验技能和野外实践培养环节,注重科学创新训练

个人的科研意识、科研能力、科学素质的提高,仅仅通过1~2门课程的学习很难培养并养成,所以在每门课程的教学过程中必须有意识地渗透,在教学环节中增加科研意识、科研能力培养的课程项目及内容。通过“教学实验、学术交流、社会实践”相结合的“三元结构”教学模式[9-11],在发挥课堂教学主导作用的同时,强调“显性课程”教学与“隐性课程”教育二者的紧密结合,积极开展以学术交流为核心的第二课堂活动,加强实践性课程的练习,积极开展丰富多彩的技能竞赛、社会实践锻炼活动。

首先,融教学与科研为一体。要求在所有课堂教学中,都要遵循“融教学与科研为一体”的指导思想,强化关于科学研究基本能力和技能训练的教学内容与环节,以培养学生的创新意识、科研意识和基本科研技能。

二是改革实验教学方式,开展多元化、多方位的实验教学方式,创新各教学环节,构成由浅入深、循序渐进、系统实践的教学模式,增强学生独立完成科学研究的能力。在专业性的实践课程教学中,按照基础训练、综合能力训练、设计性训练、专题性实践、大型综合性实践等5个环节和层次构成完整的实践教学链条,大力培养学生实践能力,由学生自选题目、自订方案、独立完成,培养学生的创新性思维和实践能力。

三是设立专项科研课题,资助学生进行实践锻炼,引导学生开展科学研究。一方面,继续加大研究性教学的投资力度,强化课堂教学中科研能力的培养和科学研究意识的引导;另一方面,对学生设立专项科研课题,由资深教授、副教授、讲师以及高年级学生组成科研指导小组,引导和训练学生的实践能力,为进一步培养奠定基础。

四是吸纳高年级学生直接参加校内外科研项目,进一步锻炼学生的实践能力。特别是对优秀学生,实施1个学年科学研究的教学计划后,鼓励精力充沛的学生申报各级大学生创新创业项目或直接纳入学院项目研究团队,或者推荐到兄弟院校和科研院所进入重点实验室,在实践中进行科研能力的锤炼。

五是加强校外实践基地建设,提高学生的实践技能和素质。野外实习和锻炼是非常重要的教学环节,加强野外实验基地建设,是提高教学水平的基本保证。教师在稳定和提高现有的十几个校外实验实习基地的基础上,进一步建设更为典型、更具代表性和多元化的校外实践教学基地。力求逐渐在我国社会经济发展不同程度区以及生物工程和食品工程企业、国家重大工程项目建设区等区域都建设一些典型的校外实习实验基地,覆盖多种经济区域和生物产品开发区域,形成多方位、系统完整的野外实习实验教学基地群,为实践教学提供保障[12]。

[1]潘懋元,石慧霞.应用型人才培养的历史探源 [J].江苏高教,2009(1):7-10.

[2]朱道立,王康乐,陈佩林,等.大学生科研创新能力培养和优良学风建设的改革与实践 [J].微生物学通报,2013,40(2):328-333.

[3]陈小虎,刘化君,曲华昌.应用型人才培养模式及其定位研究 [J].中国大学教学,2004(5):58-60.

[4]韩新才,户业丽,王存文.高校生物技术专业应用型人才培养机制创新 [J].武汉工程大学学报,2010,32(10):39-43.

[5]关仲和.关于应用型人才培养模式的思考 [J].中国大学教学,2010(6):7-11.

[6]谢涛,张儒.湖南工程学院生物工程专业实践教学模式创新与实践 [J].微生物学通报,2013,40(4):695-699.

[7]范黎.课堂教学与人才创新能力培养 [J].微生物学通报,2011,38(9):1 458-1 460.

[8]祝伟达.浅谈生物实验教学改革的认识和措施 [J].生物学通报,1990,25(7):22-24.

[9]马纯艳,卜宁,李学军.生物技术专业创新型人才培养模式与培养方案的构建 [J].沈阳师范大学学报(自然科学版),2010,28(4):561-564.

[10]荚荣,尹若春.生物技术复合应用型人才培养模式的探索与实践 [J].生物学杂志,2013,30(1):103-105.

[11]庄华洁,周金其.本科应用型人才培养模式的研究与实践 [J].高等教育研究,2004,25(6):108-109.

[12]高述民,李凤兰,张志翔.生物学发展及其对人才素质的要求 [J].生物学通报,2004,39(9):32-35.◇

Discussion on the Practice Teaching Mode of Biological Sciences Specialty Which Make the Cultivation of Applied Talents as the Core:Documentary of Teaching Reform and Innovation of College of Life Science and Food Engineering of Shaanxi Xueqian Normal University

WANG Lixia

(College of Life Science and Food Engineering,Shaanxi Xueqian Normal University,Xi'an,Shaanxi 710100,China)

Analysis of the target area and the level orientation of the cultivation of the applied talents of biological science major in our university.Discussion on the practice teaching mode of cultivating applied talents as the core of biological science specialty,such as strengthening experimental skills and field practice,pay attention to scientific innovation training,pragmatic academic year papers system,and promote the teacher lectures and tutorial system,etc.This practice has proved that the teaching model has greatly improved the students'ability of practice and learning.

practical talents;biological sciences specialty;mode of practical teaching

G642

A

10.16693/j.cnki.1671-9646(X).2016.08.053

1671-9646(2016)08b-0080-03

2016-07-09

2015年度陕西高等教育教学改革研究项目(15BY120);陕西学前师范学院教学改革重点课题(14JG006Z,15JG016Q);学前教育发展研究中心项目(JD2015K08)。

王立霞(1980— ),女,在职博士,讲师,研究方向为生物技术方面的教学与科研。