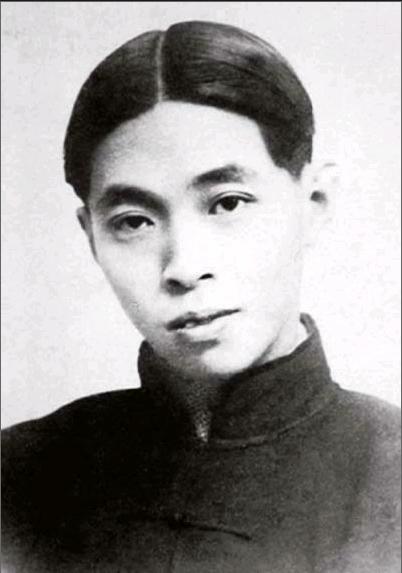

茅盾,革命家与文学家的完美结合

陈晓黎++万树玉

今年7月4日是中国现代文学家、新文化运动的先驱者、中国革命文艺的奠基人之一茅盾诞生120周年。

茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,1896年出生在浙江省桐乡县乌镇。1913年赴北京大学学习,1916年入上海商务印书馆,开始从事文学创作。1920年即加入上海共产主义小组,1921年中国共产党成立后转为正式党员。从此,他集革命家与文学家于一身,在理想的道路上矢志不渝,无怨无悔。他留下的《子夜》《春蚕》《林家铺子》等大量作品,如手术刀一般剖析社会,刻画了中国民主革命的艰苦历程,绘制了规模宏大的历史画卷,在文学史上留下了不可磨灭的功绩。

少年失怙,立志“以天下为己任”

1896年7月4日,乌镇观前街沈家的长房长孙出生,取名德鸿,小名燕昌。这个并不富裕的大家族,无地无租,主要靠开两家杂货店维生。茅盾的父亲沈永锡16岁中秀才,却无意读书做官,反而崇尚实业救国,迷恋声光电学,还立志悬壶济世,追随杭嘉湖的妇科名医陈我如学习中医;茅盾的母亲,是陈我如的爱女陈爱珠,不仅通读四书五经,而且会算术女红、诗词歌赋。5岁时,茅盾由母亲开蒙,读《字课图识》《天文歌略》《地理歌略》,没有适合小孩的历史课本,母亲自己动手编写,从三皇五帝鸿蒙初开写起,写一节教一节。就这样,当那些私塾里的孩子在摇头晃脑背诵《三字经》时,茅盾已初识新学,打开眼界。

随着曾祖去世各房分家,本就不算富裕的沈氏一门每况愈下。同时因着外祖父去世,陈家也失去了顶梁柱,门生四散,车马冷落。不久,沈永锡卧病不起,只得将儿子送去刚开的新式学堂立志小学。茅盾曾回忆说:“那时候,父亲已卧床不起,房内总要有人侍候,所以我虽说上了学,却时时要照顾家里,好在学校就在我家隔壁,上下课的铃声听得很清楚,我听到铃声再跑去上课也来得及,有时我就干脆请假不去了。母亲怕我落下的功课太多,就自己教我,很快我就把《论语》读完了,比学校的进度快。”虽然年纪最小、家累最重,但茅盾刻苦好学,每周写一篇史论文章,学校每月考试发榜,他总是获奖。

在自传中,茅盾曾详细地记录了当年父亲从病发到瘫卧直至去世的艰难日子,在自知不治的情形下,父亲曾经跟儿子要刀,但又实在不忍自尽。他留下遗嘱,关照家人说:国家无论行二次变法还是被列强瓜分,都离不开实业兴国,儿子当发奋图强,学习理工本领。他把孩子叫到床头,给他们讲解自由、平等的意义,评析国家大事,将一本谭嗣同的《仁学》指给茅盾,告诉他长大了就能读懂,“大丈夫要以天下为己任”,要做个有志气的人。

1906年夏天的酷热里,沈永锡病逝。那年茅盾10岁,弟弟沈泽民6岁。此后,孤儿寡母虽历经世态炎凉,但因着母亲的慈爱养育和严父般的勤恳督教,茅盾始终怀抱救国拯民的进步思想,也萌生出成名成家以报答父母的愿望。1910年春,茅盾第一次离家,到湖州府中学堂上学。次年,他转入嘉兴府中学堂,校长方青箱年轻有为,早年在上海中西书院毕业后,曾游历美国、加拿大、日本,受世界潮流影响,秘密加入光复会,立志反清革命。在他带头下,不少师生剪辫剃光头,自修时间讨论国事,体育课分量很重,学生常常做“远足”训练,校长甚至购买真枪教学生射击。1911年辛亥革命,方青箱率嘉兴府中学堂的学生们投身光复杭州、嘉兴的战斗。1912年茅盾转学杭州私立安定中学,次年毕业。在母亲鼓励下,他考入北京大学,全面系统地学习了中西文史。

最早的共产党员之一

1916年,茅盾从北大毕业,经人介绍,进入上海商务印书馆。开始在英文部修改英文函授生课卷,继之和别人合作译书。不久,又到国文部编写《中国寓言》,一面也参与《学生杂志》的编辑工作,在《小说月报》开专栏提倡新文学。1920年,开始主持大型文学刊物《小说月报》。茅盾曾回忆那时候:“是一个学术思想非常活跃的时代,受新思潮影响的知识分子如饥似渴地吞咽外国传来的各种新东西,纷纷介绍外国的各种主义、思想和学说。”在这样的大背景、大时代里,茅盾受时代使命感的驱使,阅读大量西方哲学、社会学著作,并在对众多诸学说比较之后,选择了马克思主义。

1920年初,陈独秀在李大钊支持护送下,挟《新青年》来到上海,入住法租界环龙路渔阳里2号。他早就注意到了茅盾的思想进步、敏锐,约见了他和陈望道、李汉俊、李达等人。7月,陈独秀、李汉俊、李达、陈望道、沈玄庐、俞秀松在上海成立了共产主义小组,并秘密办了个刊物《共产党》,专门宣传和介绍共产党的理论和实践,以及第三国际、苏联和各国工人运动的消息。10月,茅盾和邵力子去渔阳里2号拜访陈独秀,当时第三国际代表魏庭康也在座。陈独秀征求邵力子、茅盾关于成立中国共产党组织的意见,茅盾表示赞同。于是,茅盾由李达、李汉俊介绍加入共产主义小组。他一口气翻译了《共产主义是什么意思》《美国共产党党纲》《共产党国际联盟对美国IWW的恳请》《美国共产党宣言》四篇译文,发表在1920年12月7日出版的秘密刊物《共产党》杂志第二期上,后来,又陆续翻译了《共产党的出发点》等文章,为中国共产党早期理论建设,作出了不可磨灭的贡献。1921年7月,中国共产党第一次代表大会在上海举行。此后,茅盾正式转为党员。

在文学创作中,继续革命

1927年8月后的上海,大革命进入了低潮,昔日同志有被杀害的、有叛变的、有逃跑的……“我是真实地去生活,经过了动乱中国的最复杂的人生的一幕,终于感得了幻灭的悲哀,人生的矛盾,在消沉的心情下,孤寂的生活中,而尚受生活执着的支配,想要以我的生命力的余烬从别方面在这迷乱灰色的人生内发一星微光,于是我就开始创作了。”9月,隐居在景云里三楼的茅盾决心把大革命中火热的生活记录下来,艺术地再现刚刚发生的这悲壮的一幕。仅仅2周,《幻灭》前半部已经完成。小说主要描写两位性格不同的女青年被卷进了革命浪潮的故事。对小资产阶级知识分子个人主义的弱点的洞察,对大革命前北洋军阀统治下社会黑暗的控诉,同时又把发生不到一个月的南昌起义写进作品,显示了作者的胆识。

“文艺园丁”,一生点评过文坛新人308位

茅盾一生不仅创作宏富、著作等身(共发表有1500万字著作和240万字翻译),而且风范昭昭,德高望重,深受文艺界和广大读者称道。他一贯热心于提携奖掖文艺晚辈。上世纪30年代,初出茅庐的姚雪垠创作了短篇力作《差半车麦秸》,但在武汉受到了退稿冷遇,后为慧眼识珠的茅盾所采用,发表在他主编的《文艺阵地》,并予以公开评价,使之名噪一时,引起广泛青睐。至70年代中期,已进入耄耋之年、患有严重眼疾(左眼已几乎失明,右眼视力仅0.3)的茅盾又孜孜矻矻,替姚雪垠审阅、点评长篇小说《李自成》第二卷书稿,并解答一些文艺、学术问题。深受教益的姚雪垠多次撰文,由衷地表示,茅盾是他的“恩师”。1981年3月,他在弥留之际决定捐出25万元积蓄,作为今后长篇小说优秀新作的奖励基金。有人统计过,茅盾一生点评过的中国作家多达308人,其中绝大多数是当时的文坛新人,所以他在文艺界一向享有“文艺园丁”的美誉。

新中国成立后,茅盾不仅尽心尽职地履行中国作家协会主席的分内工作,而且力所能及地关怀广大作家。上世纪60年代,老诗人饶孟侃将自己一诗遭《诗刊》拒登且未得到回应的事告知茅盾。茅盾事先阅过此诗,并无发现它在政治上艺术上有何问题,因此感到《诗刊》的做法不妥,于是在百忙中特地给时任中国作协党组书记的邵荃麟写了一封长信,请他查明《诗刊》退稿的理由,从而对作者有个交代。对待人和事,茅盾严格秉承实事求是、客观公正的传统美德。