基于GIS与全排列多边形的长沙市土地节约集约利用评价

张禾裕 张建勇 陈亚凯 王涛

摘要:借助全排列多边形图示指标法的思想方法,选取长沙市作为研究对象,构建了区域土地节约集约利用评价的指标体系,进行了包含9项指标的定量化评价。结果表明,长沙市总体的土地节约集约利用综合程度整体保持增大趋势,且增速越来越快,各县(区、市)的土地节约集约利用水平在2010年之后表现为芙蓉区>天心区>雨花区>开福区>岳麓区>长沙县>望城区>浏阳市>宁乡县,5个市辖区的节约集约利用水平高于长沙市总体水平,而其余的4个县(区、市)的节约集约利用水平低于长沙市总体水平,长沙市各区县的土地节约集约利用程度及增幅与距芙蓉区的距离反相关。

关键词:节约集约利用;长沙;全排列多边形图示;指标法

中图分类号:S159 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2016)08-1943-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2016.08.011

Abstract: Entire-array-polygon graphical representation and indictor method, a new method used in eco-city evaluation, was used to evaluate the degree of economical intensive land use(EILU). Changsha in Hunan Province was taken as a case study area, an evaluation system including 9 indices was built to quantitatively assess the degree of EILU. The results showed that the overall EILU in Changsha extent kept increasing trend, and with a rapid increase. In 2010, the EILU degree from high to low for counties and districts in Changsha was Furong, Tianxin, Yuhua, Kaifu, Yuelu, Changsha county, Wangcheng, Liuyang and Ningxiang. The five municipal districts were higher than the overall level of Changsha city, while the four counties (districts and municipalities) were lower, and the extent and growth of EILU for all were inversely related with the distance from the Furong District.

Key words: economical intensive land use; Changsha; entire-array-polygon graphical representation; indicator method

土地節约集约利用是以合理布局、优化用地结构和可持续发展的思想为指导,通过增加存量土地投入、改善经营管理等途径,不断提高土地的使用效率和经济效益,实现更高的经济、社会和生态效益[1]。随着中国经济社会的快速发展,城市化水平日益提高,建设用地盲目扩张,耕地资源锐减,中国正面临着用地日益紧缺、生态环境问题凸出的难题,节约集约利用土地是解决这一难题的重要举措[2]。开展土地节约集约利用评价,有助于认识区域土地利用状况,更好地指导土地节约集约利用。

研究者针对区域土地利用状况、不同土地利用方式开展了大量的研究与实践工作[3],主要集中于土地可持续利用[4]、土地用途管制[5]、优化城市用地与规划[6]和耕地保护[7]等方面。中国该方面的工作起步较晚,结合中国实际情况积累了丰富经验。杨俊宴等[8]结合实地调研的50个国内外特大城市中心区矢量数据,建立城市中心土地集约利用评价模型,为新城中心区建设和旧城中心区更新的规划决策提供依据。叶健文等[9]结合景观生态学的相关理论,从空间结构的层面上分析城市边缘村镇建设用地集约节约利用水平。张世文等[10]在构建耕地集约节约利用评价体系和探讨评价的有效方法的基础上,利用层次分析法对福建省耕地集约利用进行评价。张俊峰等[11]结合“投入—产出”和“经济—社会—生态”评价体系,从“两型”社会角度对武汉城市圈进行土地集约利用评价。袁满等[12]提出将多智能体系统的建模框架与遗传进化算子相结合,构建土地利用优化配置模型。

当前多数研究集中在讨论土地集约利用的现象问题,对其影响因素和改善策略讨论不足,对空间节约集约利用空间分异研究鲜见。本研究借助生态城市评价方法——全排列多边形图示指标法[13,14],定量评价分析长沙市的土地集约节约利用,基于时间序列的空间分异特征研究,结合评价指标分析主要影响因素与具体的发展策略。

1 研究区域和研究方法

1.1 研究区域概况

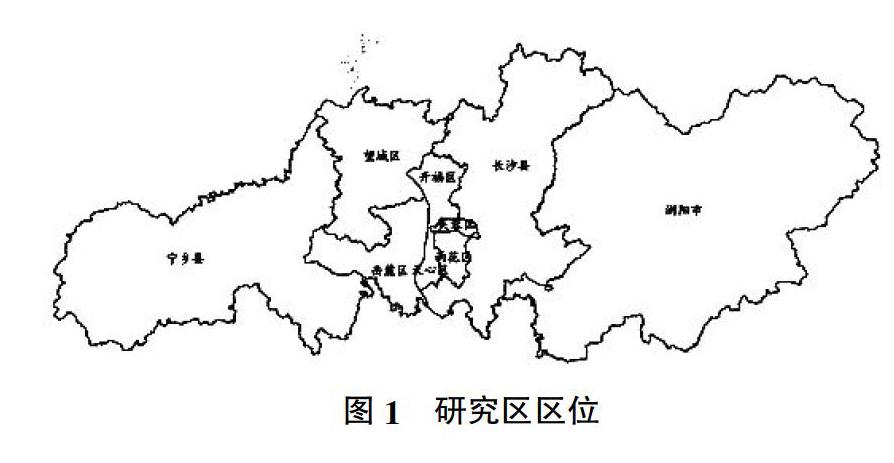

长沙市位于中国东南部,湖南省东部偏北,湘江下游和长浏盆地西缘,地域范围为东经111°53′-114°15′,北纬27°51′-28°41′,东西长约230 km,南北宽约88 km,总面积约11 816 km2,如图1所示。长沙市地形复杂,湘江两岸形成地势低平的冲积平原,其东西两侧及东南面为地势较高的低山、丘陵。市区地势为南高北低,属湘江水系,过境长度74 km,较大的湘江支流有浏阳河、捞刀河、靳江、沩水。

长沙市作为湖南省省会,是全省政治、经济、文化、科教、信息、交通和商贸中心,辖区包括芙蓉区、开福区、岳麓区、雨花区、天心区、望城区、长沙县、宁乡县、浏阳市9个县(市、区)。2007年,长株潭城市群获批全国资源节约型和环境友好型社会(简称“两型社会”)建设综合配套改革试验区,要求加快转变经济发展方式,推进经济又好又快发展,促进经济社会发展与人口资源环境相协调,发挥示范和带头作用,由此加快了长沙市的城市化进程,土地利用变化情况显著。2014年,长沙市土地总面积仅占湖南省的5.57%,而年末常住总人口占全省的10.85%,GDP总量占全省的28.9%,人均GDP为全省的2.7倍,经济总量在长株潭三市中的占比达67.7%。

1.2 全排列多边形图示指标法

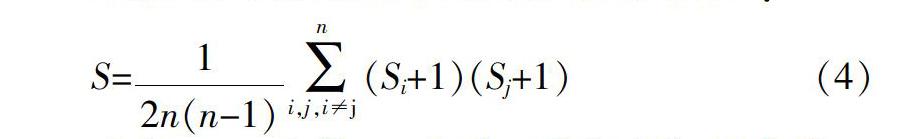

全排列多边形图示指标法由于其评价方法简单直观,代数计算结果考虑了各级指标临界值对综合指标的放大和紧缩效应,反映了整体大于或者小于部分之和的系统整合原理,因而在环境、资源等方面已得到广泛的应用[13-17],取得了较好的研究效果。该方法的基本思想是设共有n个指标(标准化后的值),以这些指标的上限值为半径构成一个中心n边形,各指标值的连线构成一个不规则中心n边形,这个不规则中心n边形的顶点是n个指标的一个首尾相接的全排列,n个指标总共可以构成(n-1)!/2个不同的不规则中心n边形,综合指数定义为所有这些不规则多边形面积的均值与中心多边形面积的比值。

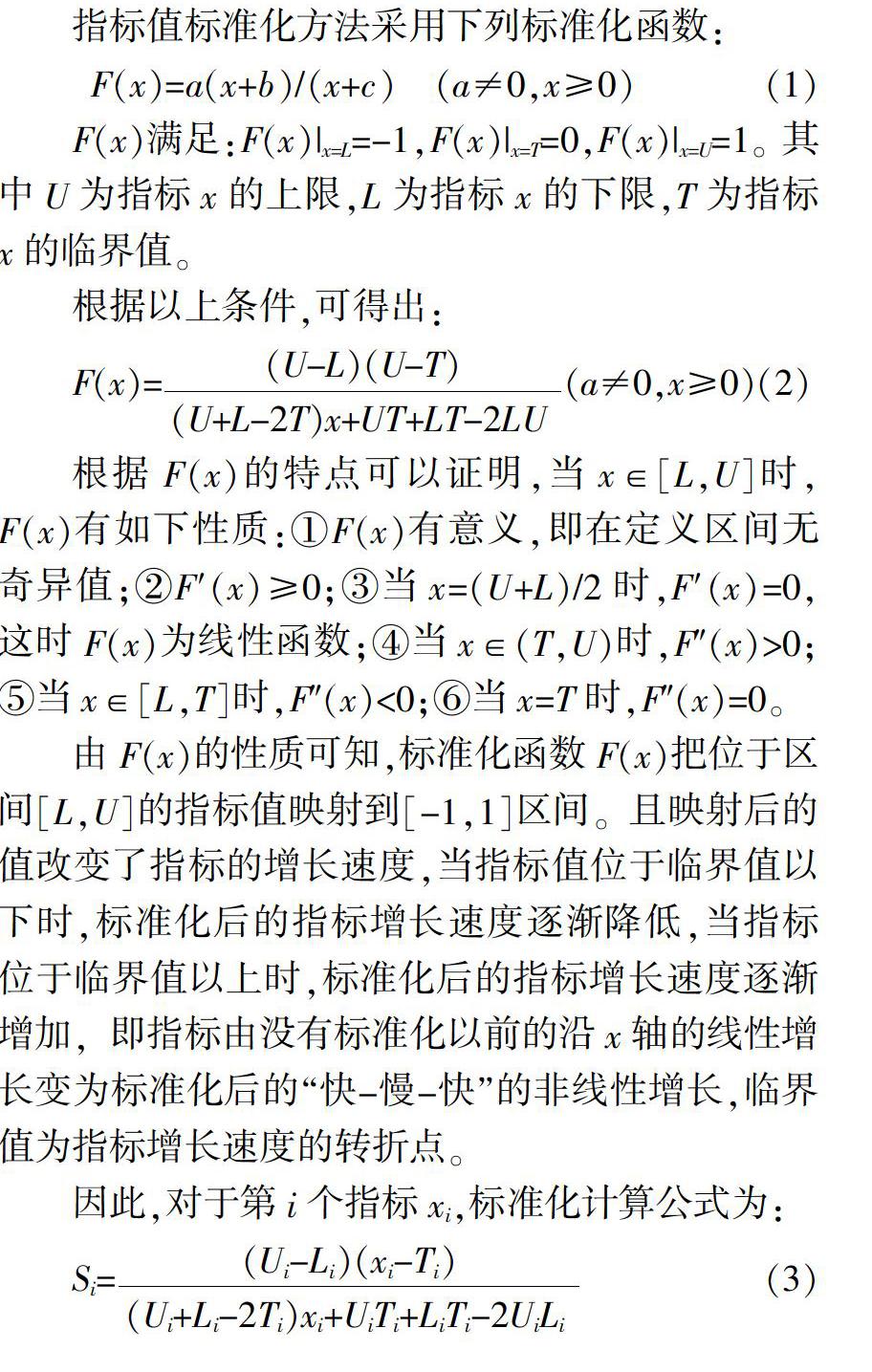

指标值标准化方法采用下列标准化函数:

将标准化之后的各项指标值展绘到对应的指标轴[-1,1]之间,再依次连接各点形成一个不规则的多边形。利用n个指标可以做出一个中心正n边形的n个顶点为Si=1时的值,中心点为Si=-1时的值,中心点到顶点的线段为各指标标准化值所在区间[-1,1],而Si=0時构成的多边形为指标的临界区。临界区的内部区域表示各指标的标准化值在临界值以下,其值为负;外部区域表示各指标的标准化值在临界值以上,其值为正。各单项指标的大小及其与最大值、最小值的差距随时间变化而动态变化[10]。

该综合方法改传统加法为多维乘法,当分项指标值落在临界值以下时,边长小于1,对综合指标产生紧缩效应[F″(x)]<0;当分项指标值落在临界值以上时,边长大于1,对综合指标产生放大效应[(F″(x)]>0,反映了整体大于或小于部分之和的系统整合原理。

1.3 指标体系的构建及指标计算

指标体系的构建是进行城市土地集约利用评价的关键,现有研究大多通过对区域和城市土地集约利用内涵的理解来选择评价指标。由于全国社会经济发展水平、区域主体功能定位以及土地资源赋存千差万别,很难建立一套全国普遍适用的评价指标体系。考虑长沙市的实际情况,在评价指标选择上参考《建设用地节约集约利用评价规程》中的区域用地状况评价指标体系,结合林坚等[18]、周伟等[14]的评价指标体系,构建了长沙市土地节约集约利用评价指标体系。本研究选取的一级指标4项、二级指标9项,见表1。

首先依据评价指标体系(表1)得到各个指标值数据,求取各指标的上限值(U)、下限值(L)、临界值(T),指标下限根据研究区相应指标的最小值确定,指标上限根据最大值确定,临界值根据研究区内平均值确定;其次,分别进行各年度各项指标值的标准化,绘制全排列多边形图示;最后计算评价的综合指数,并绘制变化趋势图。

2 评价结果与分析

本研究选取2008—2013年为研究时段,数据来源于《长沙统计年鉴》、长沙市土地利用年度变更成果数据等。2008年望城县进行了行政区划调整,含浦、坪塘、莲花和雨敞坪4个建制镇划入岳麓区,雷锋镇由长沙市高新技术开发区托管,对应统计年鉴中的人口、地区生产总值随之变化,2011年5月撤县设长沙市望城区。根据“1.2”和“1.3”中所述方法,得出各年份长沙市土地节约集约利用综合指数以及评价指标标准化值的多边形,见表2和图2,长沙市分县(区、市)的各年度土地节约集约利用评价综合指数值以及曲线图见表3和图3。

2.1 长沙市总体变化特征及原因

由表2可知,从2008—2013年,整个长沙市的土地节约集约利用综合指数增加了0.026 228,除2009—2010年有所降低之外,其余年份均保持增大趋势,且增速越来越快。由于全国第二次土地调查工作的开展,2008年之后有了确切的土地利用变更数据,因此2009年建设用地增加幅度较大,导致国内生产总值与建设用地增长弹性系数变化幅度太大,综合指数偏大。这表明长沙市作为“两型社会”试点之后的土地节约集约利用程度越来越高。

由图2可知,本评价指标体系的9项指标对于长沙市土地节约集约利用影响的总体程度,人口与建设用地增长弹性系数、非农业人口比例贡献比例最大,当前受制于长沙市土地节约集约利用程度的因素有地均固定资产投资、城乡建设用地人口密度、地均国内生产总值、地均二三产业增加值。因此需要继续增加固定资产投资力度,合理布局人口密度,发展区域经济。

2.2 土地利用综合指标的时间变化特征

从2008—2013年间,结合表3与图3可发现,长沙市各县(区、市)的土地节约集约利用水平不断提高,且增长趋势明显分为两部分:5个市辖区的节约集约利用水平高于长沙市总体水平,且6年内有较大幅度的增长,整体的利用水平按照芙蓉区、天心区、雨花区、开福区和岳麓区的顺序依次递减;而其余的4个县(区、市)的节约集约利用水平低于长沙市总体水平,在研究期内除2009年波折外,一直保持增长的趋势,整体的利用水平按照长沙县、望城区、浏阳市和宁乡县的顺序依次递减。受制于2008年之后全国土地利用调查与年度变更,2010年全国人口普查之后,本研究的各县(区、市)行政单元的综合指数持续增长,且排名次序保持稳定,并与各县(区、市)的土地利用总面积是一致的。

由此表明,长沙市各区县均表现出了土地节约集约利用程度提高的趋势,且在2010年之后表现为芙蓉区>天心区>雨花区>开福区>岳麓区>长沙县>望城区>浏阳市>宁乡县,多边形图示直观地揭示了了各县(区、市)土地节约集约利用的优势与不足。

芙蓉区、天心区、雨花区、岳麓区的各项评价指标领先优势明显,但受到了人口与建设用地增长、国内生产总值与建设用地增长不协调的影响。今后的经济社会发展更多地应注重此方面,促进人口、国内生产总值和建设用地增长相协调,这也是落实“两型社会”发展理念的必然选择。与此同时,岳麓区、望城区的各项指标不均衡,应当增加土地投入水平,增强土地产出效益。而长沙县、浏阳市和宁乡县相比之下更加缺乏土地投入,土地利用强度也不够大,土地产出效益亦不显著,这3个市县应当抓住国家宏观城镇化背景下的机遇。

2.3 土地利用综合指数空间分异特征

根据全排列多边形图示指标法评价结果,借助地理信息系统(GIS)的思想方法,结合长沙市行政区划单元的矢量图形,将评价的土地节约集约利用综合指数空间可视化表达,形成6个年份综合指数的空间分布图示(图4)。

由此表明,长沙市各区县的土地节约集约利用程度逐年增长,且表现出距离芙蓉区越近的行政单元,其综合指数的增长率越大,这与地理位置的区位优势紧密相关。除了2011年行政区调整为市辖区的望城区外,其他5个市辖区所承担的行政职能与体现出的节约集约利用程度高于长沙市的整体水平。由于地形起伏与山势阻隔的影响,长沙县的区位优势优于望城区、浏阳市和宁乡县,因此其综合指数更高。

因此,各县(区、市)应当根据自身土地面积、自然资源与区位优势等,提高土地的节约集约利用水平,为落实“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”的发展理念与示范打下良好的基础。

3 小结与讨论

3.1 小结

1)长沙市总体的土地节约集约利用综合程度保持增大趋势,且增速越来越快。作为“两型社会”试点之后的土地节约集约利用程度越来越高,其中人口与建设用地增长弹性系数、非农业人口比例促进了长沙市土地节约集约利用,而土地投入水平、土地产出效益制约了土地节约集约利用程度。政府部门应提高认识,整体谋划,继续增加固定资产投资力度,合理布局人口密度,增加土地节约集约利用程度,促进区域经济社会的发展。

2)长沙市各县(区、市)的土地节约集约利用水平不断提高。2010年之后的土地节约集约利用水平表现为芙蓉区>天心区>雨花区>开福区>岳麓区>长沙县>望城区>浏阳市>宁乡县,5个市辖区的节约集约利用水平高于长沙市总体水平,而其余的4个县(区、市)的节约集约利用水平低于长沙市总体水平。各县(区、市)行政单元的综合指数持续增长及排名次序与其土地利用总面积是一致的。芙蓉区、天心区、雨花区、岳麓区的优势明显,今后应注重人口、国内生产总值和建设用地增长相协调,岳麓区、望城区应当增加土地投入水平,增强土地产出效益,而长沙县、浏阳市和宁乡县应加大土地投入力度、增强土地利用强度,强化土地产出效益。

3)长沙市各区县的土地节约集约利用程度及增幅与距芙蓉区的距离相关,地理位置越近则增幅越大。此外,不同行政单元承担了不同的行政职责,应当根据自身自然资源与区位优势等制定差异化发展策略:市辖区促进城市人口和产业的聚集、经济和社会的发展与农产品供给保障,县级市成为市域发展的标杆和高地,而县域结合自身资源与区位特征而优先完善本区域的发展。这样才能切实提高土地的节约集约利用水平,为落实“两型社会”的发展理念与示范奠定坚实基础。

3.2 讨论

1)本研究所使用的土地利用数据、人口统计数据分别在2008和2010年进行了全国性大调查,数据前后统计口径等存在差异性,导致评价结果与实际略有差异。

2)本研究未能进一步结合长沙市地形、交通等因素给予更加操作可行的发展策略,在后续的研究中将进一步加强。

参考文献:

[1] 谢 敏,郝晋珉,丁忠义,等.城市土地集约利用内涵及其评价指标体系研究[J].中国农业大学学报,2006,11(5):117-120.

[2] 冯广京,林 坚,胡振琪,等.2014年土地科学研究重点进展评述及2015年展望[J].中国土地科学,2015,29(1):4-19,70.

[3] 王 静,邵晓梅.土地节约集约利用技术方法研究:现状、问题与趋势[J].地理科学进展,2008,27(3):68-74.

[4] Food and Agriculture Organization of the United Nations. FESLM: An International Frame-work for Evaluating Sustainable Land Management[R]. World Soil Resources Report,1993.

[5] 程 烨,王 静,孟繁华,等.土地用途分区管制研究[M].北京:地质出版社,2003.

[6] 赵鹏军,彭 建.城市土地高效集约化利用及其评价指标体系[J].资源科学,2001,23(5):23-27.

[7] 刘愿理,廖和平,杨 伟,等.三峡库区耕地集约利用评价分析—以重庆市忠县为例[J].西南师范大学学报(自然科学版),2014, 39(5):148-156.

[8] 杨俊宴,史北祥,杨 扬.城市中心区土地集约利用的评价模型:基于50个样本的定量分析[J].东南大学学报(自然科学版),2013,43(4):877-884.

[9] 叶健文,杨建宇,张 超,等.城市边缘区村镇建设用地节约集约利用评价研究[J].中国农业科技导报,2010,12(4):126-132.

[10] 张世文,马素敏.耕地集约节约利用评价方法及应用——以福建省为例[J].安徽农业科学,2006,34(24):6576-6577,6579.

[11] 张俊峰,董 捷.基于“两型社会”的武汉城市圈土地集约利用评价[J].中国人口·资源与环境,2012,22(1):111-116.

[12] 袁 满,刘耀林.基于多智能体遗传算法的土地利用优化配置[J].农业工程学报,2014,30(1):191-199.

[13] 吴 琼,王如松,李宏卿,等.生態城市指标体系与评价方法[J].生态学报,2005,25(8):2090-2095.

[14] 周 伟,曹银贵,乔陆印.基于全排列多边形图示指标法的西宁市土地集约利用评价[J].中国土地科学,2012,26(4):84-90.

[15] 龚艳冰,张继国,梁雪春.基于全排列多边形综合图示法的水质评价[J].中国人口·资源与环境,2011,21(9):26-31.

[16] 程 龙,董 捷.基于全排列多边形综合图示指标法的武汉城市圈土地集约利用评价[J].水土保持研究,2014,23(1):183-187.

[17] 张建勇,肖 武,王 铮,等.基于全排列多边形图示指标法的土壤肥力质量评价[J].中国生态农业学报,2015,23(10):1285-1292.

[18] 林 坚,张 沛,刘诗毅.论建设用地节约集约利用评价的技术体系与思路[J].中国土地科学,2009,23(4):4-10.

[19] 郭文华,郝晋珉,覃 丽,等.中国城镇化过程中的建设用地评价指数探讨[J].资源科学,2005,27(3):66-72.