理想的居住模式探索

张邦妹

【摘要】面对目前机动车出行带来的繁重的交通压力、停车压力、空气质量指数压力,笔者从现实状况出发,畅想了理想居住模式的必要条件,提出了理想居住模式规划方案。将规划方案的各项控制指标与长春市典型的老社区进行对比,总结出规划方案具有的显著特点与优势。规划将引导步行、自行车、公交出行成为人们的习惯性出行方式,使步行、自行车、公交车出行成为引领人们健康生活的新风尚。此外,规划将大大降低工作日期间城市道路机动车交通流量,减少汽车尾气排放。

【关键词】理想的居住模式;规划方案;主要特点

1.研究背景

21世纪10年代的今天,中国诸多大中城市面临着雾霾恣意肆虐、路桥频繁翻修,以及机动车行车难、停车亦难的惨烈局面。雾霾的主要成分是汽车尾气造成的;路桥的频繁翻修据说是为了提供给机动车更多的行驶空间,保证机动车的畅通,尤其是上班高峰时期解决严重的交通拥堵而设计建造的。那么有没有感到二者的矛盾呢?一方面应该抑制燃油机动车的发展、一方面又在创造机会让机动车发展?在这样的大背景下,抑制私家车的出行,向新加坡学习——公交优先是首要考虑的问题。那么,除此之外,中国的城市规划能做什么呢?是否有更好的办法,更好的城市布局来解决这些问题呢?

笔者为此做了一些思考。

那么就从我们的居住生活环境、日常出行开始吧!

2.理想的居住模式是什么样的呢?

想想理想的居住环境,一定要有洁净的空气!盎然生机的绿地空间!利于步行的交通系统!中小学如果就位于小区那该有多理想!

3.1 规划具体方案

本方案规划的出发点—从学校规划入手,以中小学规模确定小区规划规模。

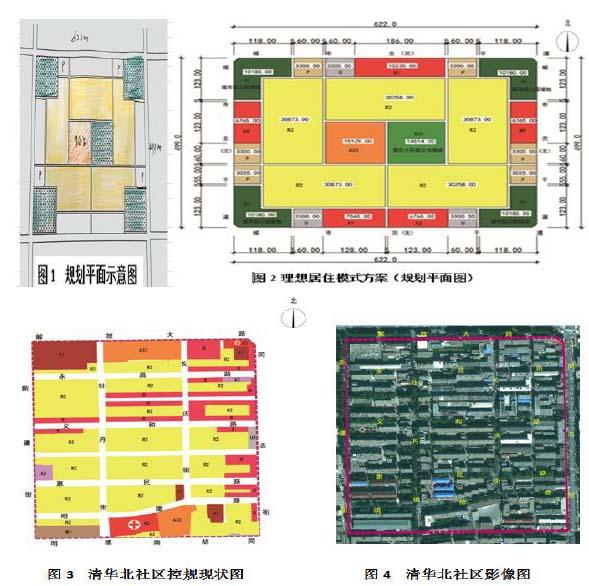

为达到理想的居住模式,自然地需要将学校、居住小区级公共绿地置于居住小区的中心,如图1所示,并且小区外围临街四角布局四处街头公园,将有助于扩大小区居民的步行活动半径与邻里交往空间,打造良好的生态居住环境。

中小学的规模多大合适?按照居住小区人口规模1万人计算,根据《长春市城市居住区公共服务设施配套标准2010》,须设置九年一贯制学校18班1.512公顷用地。这样,居住小区内义务教育阶段的儿童、青少年将不用走出小区、不用横穿马路、甚至不用家长接送,即可完成家门口的教育。学校如果按照正方形计算的话,为123米×123米,周边5米步行通道;学校东侧为居住小区级公共绿地,二者组成居住小区的中心。在其外围分块布局居住用地,为达到便捷地与外部路网连接,皆由笔直的南北、东西方向组织步行道路系统,并均等划分用地,每处用地约3.0公顷(短边123米,长边246米),加上中小学用地、居住小区级公共绿地3公顷,合计18公顷,预估步行道路2公顷,满足《城市居住区规划设计规范(2002版)》人均居住区用地控制指标要求,即Ⅰ类建筑气候区划区中大城市、多层的居住小区人均用地20-28平方米(取下限20平方米/人),合计共需居住小区用地20公顷的要求。

如图2所示,在居住小区外围临街布局市级、区级公共服务设施、商业服务设施用地,并在小区的北侧、西侧、东侧用地入口处布局社会停车场、停车楼用地,为住户、为社会提供停车场、停车楼,解决停车难的问题,并能够将机动车与内部步行、自行车系统完全分开。于小区南侧、北侧规划布局三处市政设施用地。

图2中标注了所有用地的周边尺寸(单位:米),并于用地中央标注了规划用地面积(单位:平方米)。用地类别代码按照《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011执行。

3.2 规划方案与长春市清华北社区现状用地对比

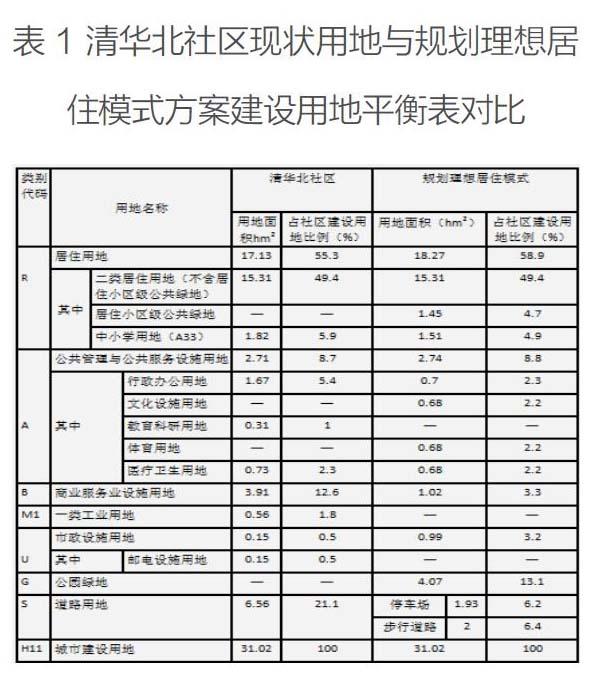

清华北社区(详见图3、图4所示)是长春市中心城区比较成熟的社区之一,由于毗邻桂林路商圈,与长春市图书馆为临,住区又相对静谧,是长春市房价较高的老居住小区,并具有长春市居住社区普遍特点——机动车横贯社区。

从表1可以看出:该成熟社区与规划理想居住模式的二类居住用地(不含居住小区级公共绿地)惊人的相同,皆为15.31公顷,占社区总用地的49.4%。由于该社区共有八条横亘社区的机动车道路(城市支路),道路用地6.56公顷,占社区总用地的21.1%;而规划理想居住模式方案内没有机动车道,步行道路5米宽(满足消防车、救护车的通行宽度),合计2.00公顷,仅占社区总用地的6.4%,城市主、次干道西、北、东侧沿线共设六处停车场、楼用地,每处0.3(55米×55米、55米×60米)公顷左右,占社区总用地的6.2%。该社区没有公园绿地,没有居住小区级绿地;而规划方案中城市级公园绿地4.07公頃,占社区总用地的13.1%;居住小区级公共绿地1.45公顷,占社区总用地的4.7%。

通过对比可以看出:本方案的提出不仅适应了目前“以人为本”的步行、自行车交通的理念,为广大的人民群众提供更便捷的居住享受,而且能够达到节约用地、保证容积率指标的基本要求。

3.3 规划方案的主要特点

通过规划方案与清华北社区现状用地对比可以看到,规划方案的主要特点如下:一是中小学位于居住小区中心;二是中心拥有一处公共绿地、周边拥有四处街头绿地;三是完全的步行与自行车交通系统,居住小区内完全不设机动车道;四是机动车停车场、停车楼位于居住小区外围,与城市交通干道紧密相连;五是沿城市干道即小区外围布置公共管理与公共服务设施用地;六是沿城市干道即小区外围布置市政设施用地。

此外,这种布局的优势还在于:由于拥有足够比例、足够面积的邻里公共步行交往空间(一处居住小区级公共绿地、四处街头公园绿地,合计5.52公顷),规划将起到加强居住小区内各收入阶层融合的作用。

由于小区内的主要交通方式是步行、自行车,那么这将很可能成为居民出行的习惯性方式。习惯始于点滴,长于循环重复。习惯的力量不可小觑,习惯将改变人们的出行方式。

位于小区外围三个方向(北侧、西侧、东侧)的停车场主要供日常工作路途远、公交周转频繁的居民使用。由于学校位于居住小区中心供本区使用,必然造成校车的消失、接送孩子上下学私家车交通流量的减少。而步行、自行车、公交出行作为居民外部出行的主要方式,也将大大降低工作日期间城市道路机动车交通流量,减少了汽车尾气排放。

规划将使步行、自行车、公交车出行成为引领人们健康生活的新风尚。

4.结语

规划方案目前属理想方案阶段,其实施须通过国家相关法规、相关部门的认可,本文提出的意向供专家与业内人士参考。

希望未来的城市能够为人们打造一个和谐、悠闲的邻里居住空间环境,还给人们一个健康出行的生活方式,能够让人们主动放弃自驾出行,迎接属于我们的蔚蓝天空。