不同植被种植模式对红壤坡面侵蚀影响试验研究

康佩佩, 查 轩, 刘家明, 陈世发, 王 庚

(1.湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地, 福州 350007; 2.福建师范大学 地理科学研究所, 福州 350007)

不同植被种植模式对红壤坡面侵蚀影响试验研究

康佩佩1,2, 查 轩1,2, 刘家明1,2, 陈世发1,2, 王 庚1,2

(1.湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地, 福州 350007; 2.福建师范大学 地理科学研究所, 福州 350007)

采用天然降雨试验,研究南方典型花岗岩红壤坡面土壤侵蚀过程及不同植被种植模式、降雨量和降雨强度对红壤坡面产流、产沙的影响,定量研究了不同种植模式的拦沙蓄水效益,并建立了天然降雨试验下土壤侵蚀模型。结果表明:(1) 相同降雨条件下,不同植被种植模式土壤侵蚀量的大小关系为:全裸露>条带播草>全覆盖>条沟播草;(2) 当平均雨强为0.3 mm/min时,全覆盖种植模式优于条沟播草种植模式;当平均雨强为0.6 mm/min时,条沟播草种植模式的蓄水能力更显著;(3) 土壤侵蚀量的粒径大小主要集中于<0.25 mm,是形成土壤侵蚀的主要原因,不同植被种植模式各个粒径泥沙含量集中在<0.25 mm,泥沙颗粒量大小总量的变化规律为:裸露模式>全覆盖种植模式>条带种植模式>条沟种植模式。通过对比得出条沟播草种植模式的拦沙蓄水效果最佳,以期为南方丘陵区治理水土流失提供参考。

花岗岩红壤; 土壤侵蚀; 天然降雨; 植被覆盖度

水土流失是人类生存和发展所面临的最严重问题,严重的水土流失导致土壤肥力下降、植被覆盖减少、农业生产受到限制[1-2]。实施水土保持措施可以有效的提高土壤肥力、拦蓄泥沙、增加植被覆盖,促进农业生产[3]。红壤是我国重要的土壤资源,广泛分布于福建、江西、广东、湖南等南方地区。雨热同期的气候特征,适宜农作物的生长,但由于自然以及人为因素的干扰,导致南方花岗岩红壤区已成为我国侵蚀严重、范围最广的地区,仅次于黄土高原[4-5]。植被覆盖于地表,通过叶片和根系的作用,有效的减轻地表侵蚀、蓄水拦沙,减少水土流失,从而改善生态环境[6]。徐大兵等[7]定量研究了自然降雨条件下不同覆盖措施对鄂西土地整治区水土流失的影响,得出有效的措施治理区域水土流失;陈小强等[8]采用田间径流小区试验研究了不同种植模式对云南省中部坡耕地水土保持的影响,得出了能够减少水土流失的耕作模式。冯秀等[9]采取人工降雨的方法,对南方花岗岩红壤坡面的侵蚀过程进行研究表明径流量随着雨强和坡度的增大而增大,并且都表现在产流初期。目前,国内对于红壤区土壤侵蚀的研究较多,但运用天然降雨试验方法研究不同植被种植模式对红壤侵蚀量影响的研究较少。本文以长汀县的花岗岩严重侵蚀退化红壤为基础土样,采用天然降雨试验的方法,测定不同植被种植模式下红壤的径流产沙量,分析不同种植模式对土壤蓄水拦沙的效益,以期为水土保持治理工程提供有效的治理防护措施。

1 试验设计与研究方法

1.1试验设计

试验土壤来自长汀县河田镇,为了保证样本的典型性和代表性,结合区域考察并遵循均匀分布、随机抽样的原则,选择水土流失较为严重的坡面采集土壤样本[10-11]。通过称量控制土壤容重(1.35~1.42 g/cm3),不同粒径颗粒组成为:>3.0 mm颗粒34.77%,2~3 mm颗粒13.93%,1~2 mm颗粒8.27%,0.5~1 mm颗粒23.14%,0.25~0.5 mm颗粒10.05%,<0.25 mm颗粒9.84%。本研究采用天然降雨试验方法,试验地点为福建省湿润亚热带山地生态重点实验室。设置4个试验小区,分别为全裸露试验小区(无植被覆盖)、全部覆盖试验小区、条带种草试验小区和条沟播草试验小区,试验所用的草种为宽叶雀稗。其中试验用的土槽自行设计,尺寸规格为:长1.5 m、宽0.5 m、深0.3 m,坡度为15°。为了使土壤具有良好的透水性,于土槽的底部均匀钻孔,共5排,每排5个孔,土槽前部下端设置集流槽,用于收集径流和泥沙。

1.2试验过程

试验槽首先要进行填土装箱,在填土装箱前先将土壤过10 mm筛,在槽底铺上透水纱布,然后分层装填30 cm厚的供试土壤。试验土槽分层装土,每5 cm为一层,每层都边填充、边压实,之后撒播草籽。播草籽后,为保证发芽生长,需要定期浇水,同时也需要对试验小区进行防晒覆盖,使其温度控制在合理的范围内(28℃左右),其植被格局分别为:全裸试验小区、全覆盖试验小区、条带种草试验小区和条沟播草试验小区。采用HOBO-RG3雨量观测计观测每日雨情,记录每时刻的降雨情况。天然降雨试验中降雨具有不确定性,采用日降雨量收集和次降雨量收集两种方式收集径流泥沙。

团聚体分离方法采用湿筛法,土壤容重采用环刀法测定,土壤水分用105℃烘箱烘干法。试验开始至坡面上完全产流后,记录产流时间,同时开始采集坡面出口的径流泥沙样。采集来的泥沙用容量瓶置换法测定。

2 结果与分析

2.1降雨特征

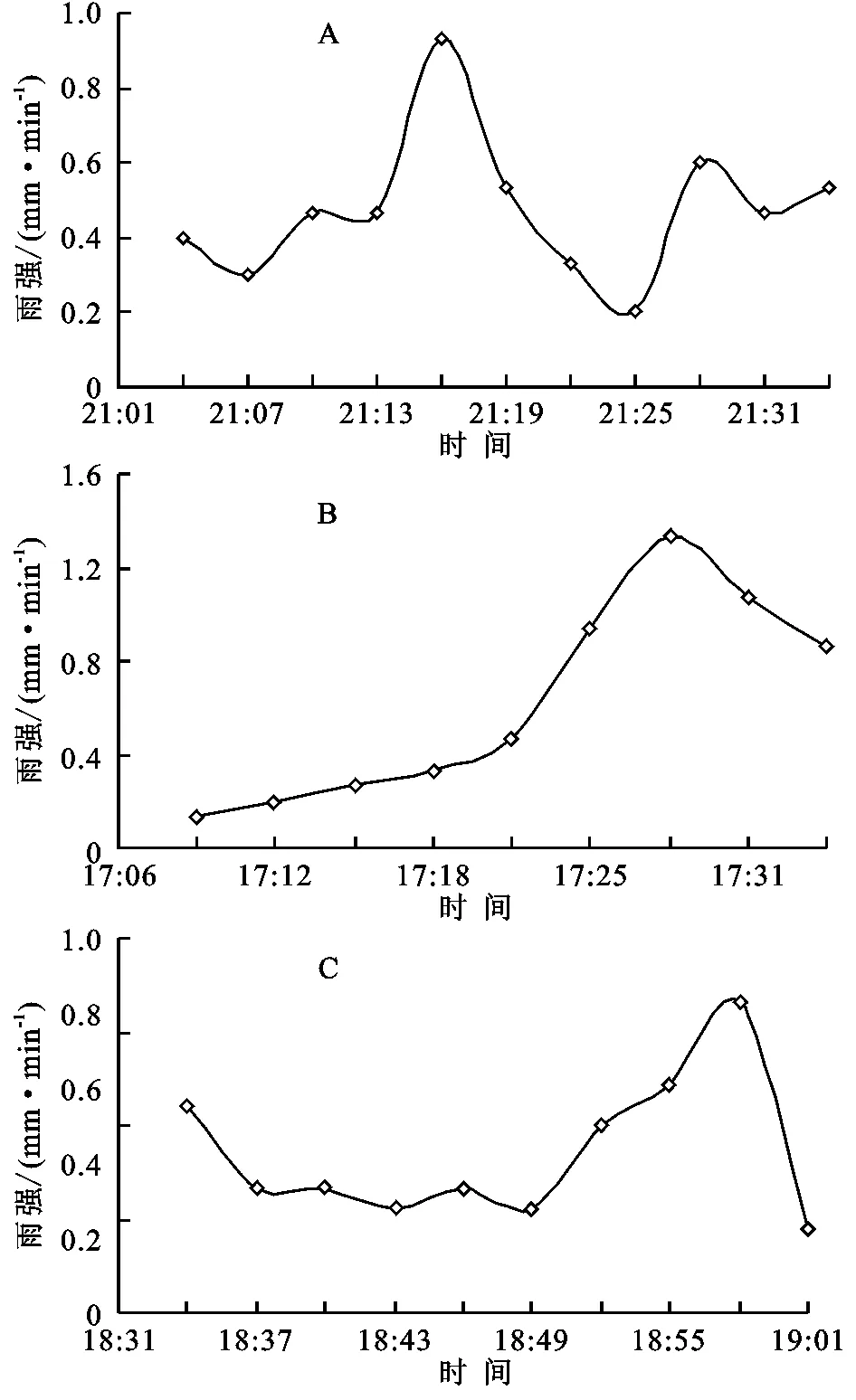

天然降雨往往具有不确定性。在试验期间(2014年4月—2014年9月)共降雨24次,选取3次具有福州典型性特征的次降雨量进行分析,分别为5月4日(1A),6月2日(2B)和7月18日(3C)。根据3次次降雨量的变化,绘制出雨强变化曲线。根据图1可得,每次降雨雨强波动变化,在峰值出现后逐渐降低。

图1 降雨雨强变化

2.2不同植被种植模式对产流的影响

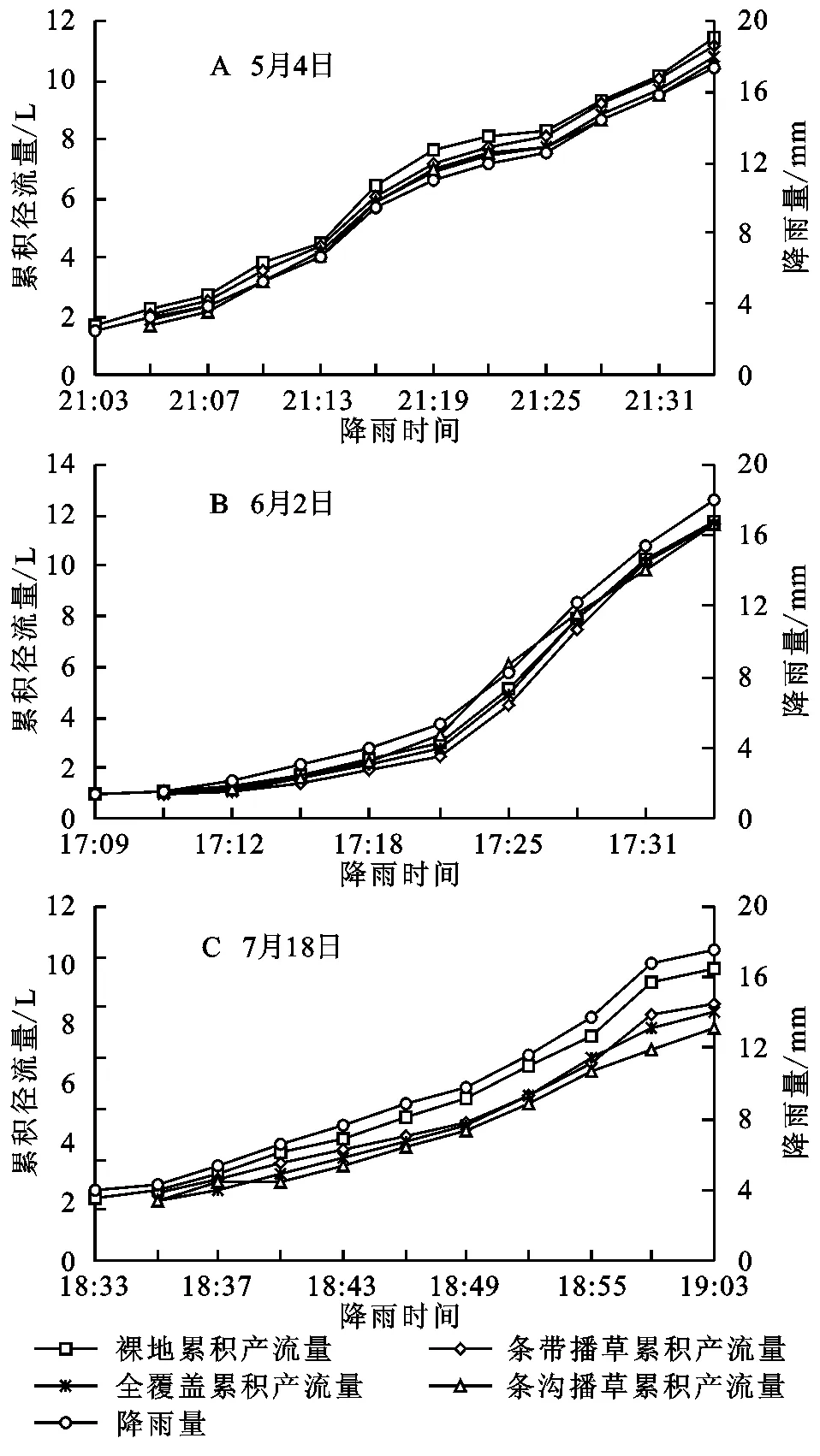

植被对坡面土壤侵蚀具有重要的影响[12-14]。从图2A中可看出全裸露试验小区坡面产流时间开始于21:03,而有植被覆盖小区产流时间开始于21:04。这是由于在降雨不断增加的这一过程中,植被有效的拦截了一部分雨水,植物通过叶片降低雨滴动能,同时也降低了对地表的溅蚀力,减少了降雨侵蚀,植物的根系具有蓄水拦沙的作用,有植被覆盖的小区通过植被根系作用阻挡了坡面径流,削减了径流对土壤的侵蚀,防止水土流失。裸地没有植物的保护,蓄水能力低,径流量大。

不同的植被种植方式严重影响着坡面土壤侵蚀量的大小,降雨过程中,随着降雨强度的不断增加,产流率越高,不同植被种植方式的产流量差别显著。就产流总量而言,累积产流量随产流时间和降雨量的变化而变化。5月4日(图2A)条沟播草的累积产流量为10.58 L,分别比全裸露、条带播草和全覆盖的累积产流量减少了7.2%,4.9%和1.8%,条沟播草和全覆盖的产流量差异较小;6月2日(图2B)条沟播草占产流总产量的24.8%;7月18日(图2C)降雨过程中,产流量表现为:裸地产流量>条带产流量>全覆盖产流量>条沟播草产流量。当平均雨强为0.3 mm/min时,全覆盖种植模式优于条沟播草种植模式;当平均雨强为0.6 mm/min时,条沟播草种植模式的蓄水能力更显著。条带播草、全覆盖和全裸露三种种植模式的产流量与降雨量趋势相同,条沟播草的产流量也是随着降雨量的增加而增长,总量较其他三种模式较少。

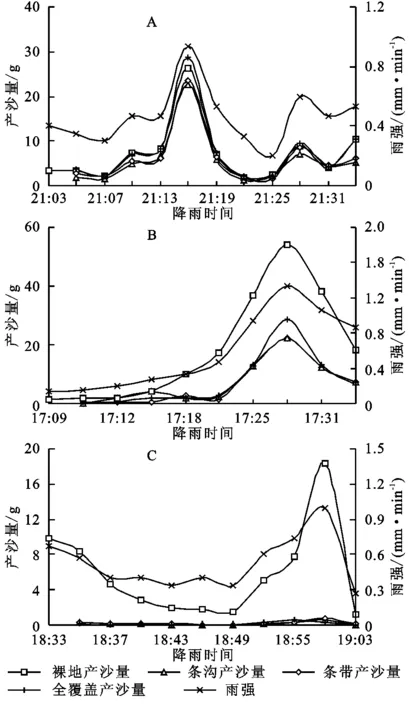

2.3不同植被种植模式对土壤流失量的影响

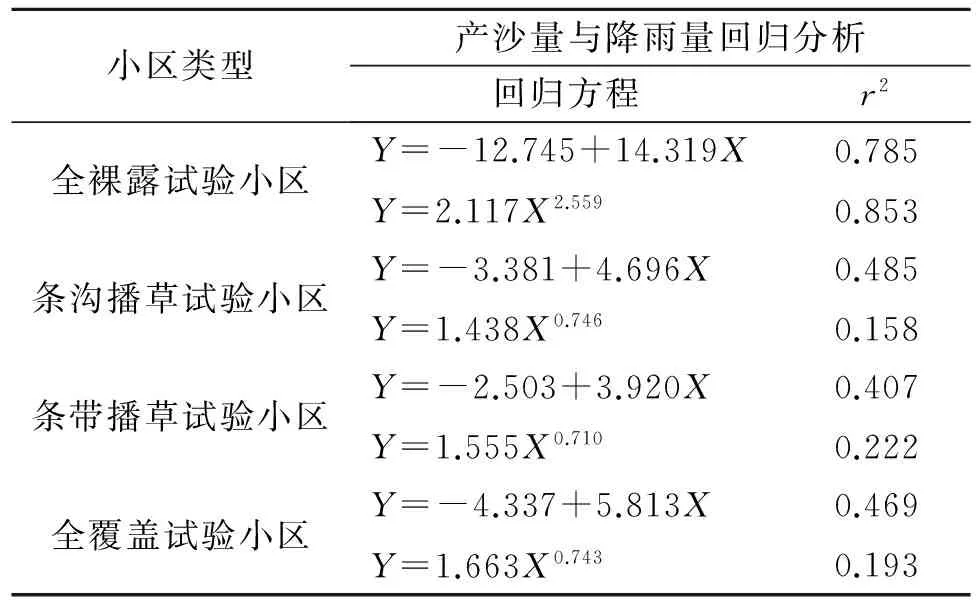

由图3可知,裸地的产沙时间早于植被覆盖的小区,植被覆盖对于坡面产沙时间也具有重要的影响。通过试验对比分析,不同的植草方式对坡面土壤拦沙能力的次序为:条沟播草试验小区>条带播草试验小区>全覆盖试验小区>裸露地试验小区。条沟播草试验小区的产沙量低,坡面径流量低。合理的植草能够发挥更好的蓄水拦沙效益,降低坡面侵蚀,预防水土流失。坡面产流产沙的外动力是自然降雨和地表径流,在自然降雨的作用下,通过雨滴溅蚀和坡面径流,土壤表层被搬运和剥离,形成坡面土壤侵蚀、流失[11]。从表1中不同植被种植模式下降雨量与产沙量的回归分析中来看,降雨量与产沙量的相关性呈显著相关。线性回归的相关系数r2值最大为0.785,最小为0.407,平均为0.537;幂函数回归的相关系数r2值最大为0.853,最小为0.158,平均为0.357。经过两者对比,可以得出全裸露、条沟播草、条带播草和全覆盖种植模式下,降雨与土壤产沙量的关系都更为接近线性关系,产沙量随着雨强的增加而增加。

图2 降雨过程中不同种植方式径流过程表1 不同植被种植模式下产沙量与降雨量的相关回归统计分析

小区类型产沙量与降雨量回归分析回归方程r2全裸露试验小区Y=-12.745+14.319XY=2.117X2.5590.7850.853条沟播草试验小区Y=-3.381+4.696XY=1.438X0.7460.4850.158条带播草试验小区Y=-2.503+3.920XY=1.555X0.7100.4070.222全覆盖试验小区Y=-4.337+5.813XY=1.663X0.7430.4690.193

植被覆盖度是影响坡面土壤径流产沙的主要因素[12-15]。降雨2~3 min后坡面才开始产沙。裸露地产沙时间始于21:03,其他种植模式的产沙时间始于21:04这是由于降雨初期坡面未能生成径流,降雨使得土壤水分饱和产生径流之后,坡面才开始产沙。图3中可以发现,从5月4日到7月18日条沟播草试验小区、条带播草试验小区、全覆盖试验小区产沙量发生较大的变化,随着时间的推移,植被生长迅速,植被覆盖度越来越高,植物的根系对坡面土壤的流失具有一定的阻拦作用,发挥了较大的截流截沙效益,坡面土壤的产沙量呈现出逐渐减少的趋势。

5月4日(图3A)降雨中降雨强度出现两个峰值,分别为0.93 mm/min和0.6 mm/min,6月2日(图3B)和7月18日(图3C)降雨中分别有一个最大值在各种种植模式中,条沟播草的产沙量最少,得益于条沟播草是在雨水冲打的条沟上种植草种,可以发挥较大的保土效益。

图3 降雨过程中不同植被种植模式下坡面产沙动态变化过程

2.4不同植被种植模式对土壤团粒迁移的影响

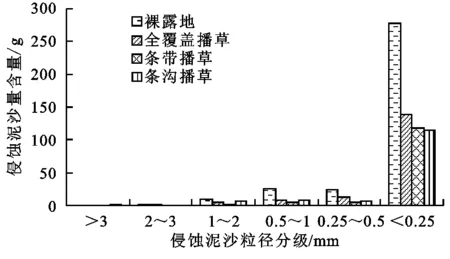

通过3场降雨坡面土壤泥沙侵蚀颗粒粒径组成总量发现,4种种植模式下各个粒级范围的侵蚀泥沙含量主要集中于<0.25 mm。>3 mm的土壤颗粒为0,而<0.25 mm的土壤颗粒主要为全裸露种植模式,占其总侵蚀量的26.35%,其他三个试验小区相比较裸露小区侵蚀量较少。各个粒径泥沙含量集中于<0.25 mm泥沙颗粒量比重为:裸露模式∶全覆盖种植模式∶条带种植模式∶条沟种植模式=1.9∶1.07∶1.01∶1。可以看出条沟播草种植模式拦沙效果最佳(图4)。

图4 3场降雨坡面土壤侵蚀泥沙总量粒径分级

3 结 论

(1) 相同降雨条件下,不同植被种植模式的坡面产流和产沙量不同,条沟播草的累积产流量明显小于其他种植模式的累积产流量。4种植被种植模式产沙量呈线性关系:全裸露试验小区的回归方程为:Y=-12.745+14.319X;条沟播草试验小区的回归方程为:Y=-3.381+4.696X;条带播草试验小区的回归方程为:Y=-2.503+3.920X;全覆盖试验小区的回归方程为:Y=-4.337+5.813X。

(2)坡面土壤泥沙侵蚀量颗粒的大小主要集中于<0.25 mm,变化规律为裸露模式∶全覆盖种植模式∶条带种植模式∶条沟种植模式=1.9∶1.07∶1.01∶1,条沟播草种植模式的比例最小。

(3)不同植被种植模式对土壤坡面侵蚀具有重要的影响。条沟播草作为最佳种植模式,减少了径流和产沙量,提高了植被的蓄水保土能力。

[1]刘宝元,张科利,焦菊英.土壤可蚀性性及其在侵蚀预报中的应用[J].自然资源学报,1999,14(4):345-350.

[2]傅伯杰,陈利顶,马克明.黄土丘陵区小流域土地利用变化对生态环境的影响[J].地理学报,1999,54(3):241-246.

[3]史德明.土壤侵蚀对生态环境的影响及防治对策[J].水土保持学报,1991,5(3):1-8.

[4]何圣嘉,谢锦升,杨智杰,等.南方红壤丘陵区马尾松林下水土流失现状、成因及防治[J].中国水土保持科学,2011,9(6):65-70.

[5]谢锦升,杨玉盛,解明曙,等.亚热带花岗岩侵蚀红壤的生态退化与恢复技术[J].水土保持研究,2004,11(3):154-156.

[6]查轩,唐克丽,张科利,等.植被对土壤特性及土壤侵蚀的影响研究[J].水土保持学报,1992,6(2):52-58.

[7]徐大兵,邓建强,上官力,等.不同覆盖措施对鄂西土地整治区水土流失的影响[J].水土保持学报,2015,29(4):53-56.

[8]陈小强,范茂攀,王自林,等.不同种植模式对云南省中部坡耕地水土保持的影响[J].水土保持学报,2015,29(4):49-52.

[9]冯秀,查轩,黄少燕.人工模拟降雨条件下花岗岩红壤坡面侵蚀过程与特征分析[J].中国水土保持科学,2014,12(1):19-23.

[10]耿晓东,郑粉莉,刘力.降雨强度和坡度双因子对紫色土坡面侵蚀产沙的影响[J].泥沙研究,2010,12(6):48-53.

[11]余长洪,李就好,陈凯,等.强降雨条件下砖红壤坡面产流产沙过程研究[J].水土保持学报,2015,29(2):7-10.

[12]黄少燕.红壤侵蚀退化地不同生态恢复措施对土壤养分影响研究[J].水土保持研究,2009,16(3):38-42.

[13]孙佳佳,于东升,史学正,等.植被叶面积指数与覆盖度定量表征红壤区土壤侵蚀关系的对比研究[J].土壤学报,2010,47(6):1060-1066.

[14]刘纪根,张昕川,李力,等.紫色土坡面植被覆盖度对水土流失影响研究[J].水土保持研究,2015,22(3):16-27.

[15]查轩,黄少燕.植被破坏对黄土高原加速侵蚀及土地退化过程的影响[J].山地学报,2001,19(2):109-114.

Analysis of Influence of Different Vegetation Planting Patterns on Soil Erosion on the Red Soil Slope

KANG Peipei1,2, ZHA Xuan1,2, LIU Jiaming1,2, CHEN Shifa1,2, WANG Geng1,2

(1.StateKeyLaboratoryofSubtropicalMountainEcologyFundedbyMinistryofScienceandTechnologyandFujianProvince,Fuzhou350007,China; 2.InstituteofGeography,FujianNormalUniversity,Fuzhou350007,China)

Through natural rainfall experiment, soil erosion process on the the typical granite red soil slope and influences of different vegetation planting patterns, rainfall and rainfall intensity on red soil slope surface runoff and sediment yield were analyzed, the effect of different planting patterns on the sediment and water storage efficiency and soil erosion were quantitatively examined under natural rainfall, and the test model was developed. The results show that: (1) under the same rainfall condition, different vegetation planting patterns of relationship between the size of the soil erosion is: the naked model>full cover planting patterns>strip planting patterns> ditch planting patterns; (2) when the average rainfall intensity is 0.3 mm/min, the whole cover planting pattern is superior to the furrow sowing grass planting patterns; when the average rainfall intensity is 0.6 mm/min, a trench planting grass planting patterns of water storage capacity is more significant; (3) the particle size of eroded soil is mainly focused on the less than 0.25 mm, it is the main cause of soil erosion and land degradation, particle sizes of sediment under different vegetation planting patterns are dominated by the sizes<0.25 mm, the changing rule of the total amount of sediment particle size is as follows: the naked model>full cover planting patterns>strip planting patterns >ditch planting patterns. The effect of furrow sowing grass planting patterns on sediment reduction is the best, which can provide example for management of soil and water loss in the southern area.

granite red soil; soil and water loss; natural rainfall; vegetation coverage

2015-08-03

2015-09-13

国家科技支撑计划项目“强度侵蚀区退化生态系统修复关键技术的集成与示范”(2014BAD15B02)

康佩佩(1992—),女,陕西榆林人,在读硕士研究生,主要研究方向:土壤侵蚀和水土保持。E-mail:kpp_666@163.com

查轩(1961—),男,陕西咸阳人,研究员,博士生导师,主要研究方向:水土保持与生态恢复。E-mail:xzha@fjnu.edu.cn

S157.1

A

1005-3409(2016)04-0015-04