我国少数民族城市融入问题研究

——以维吾尔族为例

· 李光明 邓杰 孙明霞

我国少数民族城市融入问题研究

——以维吾尔族为例

· 李光明 邓杰 孙明霞

依据新疆605份维族农民工样本数据,采用有序Probit模型,文章从经济立足、社会接纳、文化交汇三个方面对影响维族农民工城市融入的因素进行实证分析。结果表明:城市融入对于维族农民工并不乐观,表现在经济立足上虽然找工作不难但收入盈余不乐观,并且无稳定住所保障;社会接纳上又因民族身份而受到排斥,存在工资低或被拖欠现象;尽管外出务工就业弱化了宗教的影响,但是汉语水平低、饮食不便仍然不利于维族农民工的城市融入。为突破“城乡隔阂”和“民族差异”带来的城市融入障碍,输入地政府应以尊重少数民族风俗为基础从社会管理角度向维吾尔族农民工提供务工机会;将少数民族农民工按工作区纳入社区管理,就地解决维族农民工稳定就业与子女上学问题;维族农民工也应以开放的心态,主动学习提高务工技能和接受城市文化。

维族农民工 城市融入 经济立足 社会接纳 文化交汇

党的十八大报告从顶层设计角度明确提出:农村转移人口有序市民化。这揭示出新一届政府深化改革的智慧和勇气,不仅是对中国当前2.69亿农民工的一种责任担当,更是着力推进城镇化建设的力量所在。新疆维吾尔族农民工尽管外出打工行动滞后于内地汉族,但作为外出打工大军中的一员,同样有融入城市的强烈诉求。由于语言、风俗习惯、宗教信仰等方面的原因,维吾尔族农民工城市适应不仅面临着经济生活上的压力,城乡文化之间的“碰撞”,同时还受民族、习俗的隔阂。尽管如此,维吾尔族农民工在给城市贡献打工成果和建设力量的同时,也为城市居民提供了接触不同民族文化、风俗习惯的机会;对于自身而言,他们收获了开阔眼界、掌握非农技术、改善生活质量的能力。让已进城务工的维吾尔族农民工融入城市主流社会,这既是新疆推进“三农”问题解决的需要,又是全面实现“人口城市化”的必然选择。舒尔茨指出,除非实现农业规模经营或集约化生产,否则从事农业生产的收入一般较低(史清华,1999)。因此,只有减少农村的农民数量,实现土地适度集中,推进农业现代化发展,才能大幅度增加存量农民的收入,缩小城乡之间的差距,促进城乡协调发展。可见,破解“三农”问题的关键是实现农民非农就业,融入城市。相比汉族,新疆维吾尔族农民工城市融入更为复杂、困难,需要从经济、社会、文化多角度全面解读。

一、文献回顾

社会融合(social inclusion)的内含是一种相互同化和文化认同的过程。Park和Burgess(1924)认为融合是移民和当地居民之间相互渗透、交往,相互分享各自的文化记忆,并和所在的城市相互适应,汇入一种共同的文化生活的过程。欧盟在联合报告里(2003)对社会融合做了如下定义:社会融合是具有风险和社会排斥的群体能够获得必要的机会和资源,通过这些资源和机会,他们能够全面参与和享受正常生活,并在居住的社会获得应该享受的正常社会福利的过程(张振宇等,2013)。由此可见,社会融合不能一蹴而就,它首先是一个过程,在这个过程中,群内主体与群外主体需要相互适应磨合,最终实现共享必要资源与福利保障(李林凤,2011)。通过已有文献的梳理,不难发现流动人口或移民的社会融合绝不是一个单维概念,它包含思想认知、教育经济、文化政治等多方面的融合。总体上,西方学者侧重于研究跨国移民在政治、经济、文化等方面的社会融入问题,或是基于社会融合理论解决国际移民的社会排斥问题,这为国内学者研究农民工城市融入问题提供了理论基础和经验借鉴。

农民工城市融入是我国一个特有现象。一般农民工的城市融入是指农民工在生产方式、生活方式、社会心理、价值观念上整体融入城市社会并认同自身新的社会身份的过程与状态(梁坡、王海英,2010)。近年来,随着我国城市化步伐加快,如何实现农民工由“候鸟式”转移到“生根式”转移的嬗变、由城市边缘群体到主流群体的跨越,引起国内学者的广泛关注。国内学者从经济、社会、文化、政治等多维视角对农民工的城市融入问题进行了深入探讨,其中关于少数民族农民工城市融入的研究成果也相当丰富。李林凤(2011)借鉴西方学界人力资本、社会资本和制度三种归因理论从个人、社会和政策制度三个层面定性分析了影响少数民族流动人口社会融合的因素。郑信哲(2014)总结了影响少数民族城市融入的症结在于制度障碍,市民拒纳以及少数民族人口自身存在的一些缺陷等因素;陈云(2008)指出社会排斥导致少数民族外来人口群体内卷化,与城市社会相隔离,张文礼和杨永义(2013)认为城市文化适应是少数民族流动人口城市化的必经过程,而语言、宗教信仰等因素影响少数民族流动人口城市文化的适应;王振卯(2010)从个人因素、信息沟通因素、历史文化因素、经济因素四个方面对江苏省少数民族流动人口城市融入影响因素进行了实证分析;徐平和于泷(2011)则论述了来自经济、职业、文化和制度等多维社会排斥因素阻碍了维族流动人口的城市融入;阿布都艾尼(2011)发现在京的维族流动人口因文化、社会、经济和心理四个层面的不适应承受着比汉族甚至其他少数民族更多的城市隔阂。

通过上述文献梳理可知:一是无论是定性归纳分析还是规范的定量分析,国内学者比较认可从经济、社会、文化和政治等层面切入,对少数民族流动人口城市融入进行单维或多维解析。二是尽管对少数民族流动人口城市融入的研究逐渐增多,但对维吾尔族农民工城市融入的研究还相对匮乏。维吾尔族具有自身鲜明的、与我国主流文化差异较大的文化传统和习俗,因而其流动人口的城市适应与融入问题显得更加突出(马应征,2014),三是已有的研究从宏观层面入手的居多,但从微观行为层面切入的较为缺乏,因而改善维族农民工流动人口城市融入问题的针对性不强,这正是驱动本文研究的原因。依照经济独立是立足城市的基础,社会关系和谐是融入城市生活的递进,文化融合是根植于城市生活的常态(杨菊华,2009)的逻辑思路,研究从“经济立足——社会接纳——文化交汇”视角探讨维族农民工城市融入的影响因素。

二、理论假设

(一)经济立足与城市融入

就业是流动人口经济生活的起点,维族农民工从农村转移到城市,首先要找到一份保障日常生活开支的工作,这决定了他们能否立足于城市。正如朱力(2002)所言:稳定就业和最低消费收入保障是流动人口融入城市的首要问题,这是流动人口的立足资本。居住条件是流动人口安居城市的基础和前提,是社会各阶层在城市活动空间的外化,反映了流入人口与当地居民之间的疏离程度(吕蔚起,2014)。研究发现:自己买房的农民工,城市定居意愿最强,其次是住在亲友家的农民工,最后是住在工作场所的农民工(郭倩倩,2014)。可见在城市越能快速找到稳定工作,收入越高的条件下越容易融入城市,并且拥有稳定住所的农民工更容易融入主流社会,不易被“居住隔离”。基于上述分析提出如下假设:

假设1:找工作的难易程度与维族农民工城市融入正相关;

假设2:城镇务工每月收入结余与维族农民工城市融入正相关;

假设3:是否有稳定的住所与维族农民工城市融入正相关。

(二)社会接纳与城市融入

少数民族流动人口在城市融入过程中,不断遭到社会排斥,这种排斥实际上是一种社会拒入,包括主观拒入和客观拒入两个方面,前者如社会歧视,后者如户籍壁垒、社会保障缺失等(李伟梁,2010)。来自市民的主观社会歧视与偏见,不仅是一种“城乡歧视”,更是一种“民族排斥”,这种排斥来源于市民对少数民族文化素质低、脏乱差等“刻板印象”。新疆7·5事件更加深了市民对维族的“标签化”,一定程度上导致城市居民对维族农民工的疏离。而来自制度上的客观排斥,导致维族农民工在就业中的工资报酬缺乏应有保障,同工不同酬、工资拖欠现象屡见不鲜。另外,就业合同的缺失导致维族农民工的合法权益受到侵害时“无证可依”,合法权益受损,容易使其产生被剥夺感,从而降低了城市融入的意愿。与社会排斥相对立的是社会接纳,社会排斥现象越严重,城市与市民的接纳程度越低,这在一定程度上会引发维族农民工的疏离与不满心理,不利于其城市融入。基于上述分析,提出如下假设:

假设4:进城务工时是否受到歧视或人身伤害与维族农民工城市融入负相关;

假设5:进城务工时是否有低工资或被拖欠现象与维族农民工城市融入负相关;

假设6:进城务工是否与雇主签订劳动合同与维族农民工城市融入正相关。

(三)文化交汇与城市融入

与汉族农民工不同,少数民族农民工不仅面临生活、生产方式等城乡文化差异,更有语言、宗教、风俗习惯等民族文化跨越。有本民族语言的农民工进入城市首先面临的是由于语言不同带来的交流障碍,这种障碍带来极大的城市不适应。因为融城之前他们是用本民族语言进行交流、沟通和传递情感,融城之后则要以汉语作为交流的主要工具,如果汉语水平不高将直接影响其城市的适应程度。宗教作为民族文化的重要组成部分,对其信仰者的日常行为有着举足轻重的影响。虔诚的宗教信仰者十分重视做礼拜(5次/天),但这影响其在经济活动中的生产效率,致使许多雇主不满意也不愿意雇佣他们。不能调适宗教信仰与工作时间之间的矛盾成为阻碍其城市融入的障碍。另外,信仰伊斯兰教的少数民族,在饮食上被严格限制。清真饮食的局限性在一定程度上影响了少数民族流动人口的城市适应。民族传统文化与城市文化碰撞、交汇,需要少数民族农民工与市民相互了解、接受和认可彼此文化,从而减少因不了解而引发的误会与矛盾冲突。基于上述分析提出如下假设:

假设7:进城务工汉语言交流是否困难与维族农民工城市融入负相关;

假设8:进城务工是否存在清真饮食困难与维族农民工城市融入负相关;

假设9:进城务工宗教活动能否正常开展与维族农民工城市融入正相关。

三、实证分析

(一)数据来源

课题研究使用的数据来源于石河子大学商学院“新疆农村少数民族人口就业和外出务工情况调查研究”课题组于2011年7~8月进行的面向新疆维吾尔自治区6个地州市、12个县、44个村的“少数民族农村劳动力外出就业活动调查问卷(城镇)”问卷调查。具体调查分两步实施,即预调查与正式调查,通过预调查对原先设计的问卷进行必要的修正与调整,使调查问卷的设计更具科学性和良好的可读性。本研究共发放了调查问卷680份,回收630份,剔除无效问卷25份,获得有效问卷605份,回收率为92.65%,有效率达96.03%。

(二)样本基本信息

在605个有效调查样本中,男性共382人,占调查总人数的63.1%,女性共223人,占调查总人数36.9%,可见在性别结构上,男性农民工多于女性。维族农民工的文化水平普遍偏低,在所调查的维族农民工中,小学以下、小学、初中文化、高中和中专、大专、本科及以上所占比重分别为8%、16%、46%、16%、12%、2%;未婚者和已婚者所占比例分别为36.7%和63.3%。维族农民工总体上倾向于省内转移,从性别和地域分布具体来看,男性在省内就业人数占调查样本比重为68.8%,在省外就业比重为31.2%;女性在省内就业人数比重为41.4%,在省外就业比重为58.6%。务工多分布于重体力劳动而低技术含量的行业上:加工制造业占40%,住宿餐饮业占20%,建筑业占15.4%,纺织业占9.6%,居民服务和其他服务业占15%。

(三)模型设计与变量定义

1. 模型设计

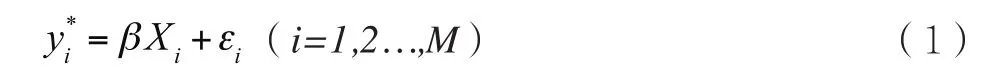

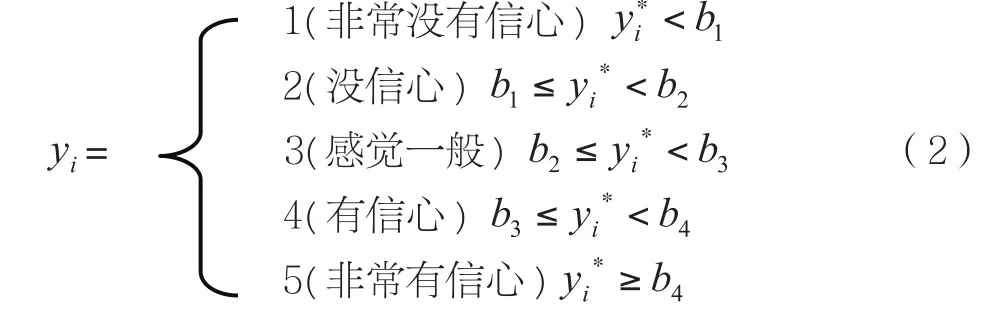

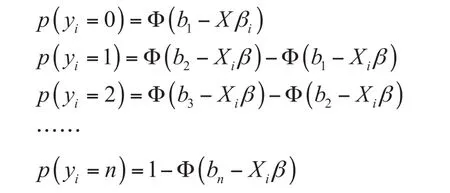

本文的因变量(维族农民工城镇永久定居信心)涉及五类离散数值,不适合应用二元Logistic模型。Probit模型是计量经济学非线性分析中的重要模型之一,常被应用于劳动力转移的研究(都阳、朴之水,2003)。根据调查问卷的设计,维吾尔族农民工城镇永久定居信心(yi)为有序变量,适用有序Probit模型进行分析。有序Probit模型是一种受限因变量模型,它运用可观测的有序反映数据建立模型来研究不可观测的潜变量的变化规律。如本文研究的有序潜变量(yi),解释变量是由一组(x1...xp)影响维族农民工城镇永久定居信心的因素形成的向量(X)。Probit模型潜变量结构的一般线性形式是:

(1)中i为样本序号,β为参数向量,是待求的一组参数,Xi是自变量矢量,表示可能影响维族农民工城市永久定居信心的一组解释变量的观测值, 为随机误差项。yi*表示维族农民工城市永久定居信心的潜变量,是一个不可观测的变量,通过可观测的yi与yi*之间的关系来代表。可观测变量yi与被解释变量yi*存在的关系如下:

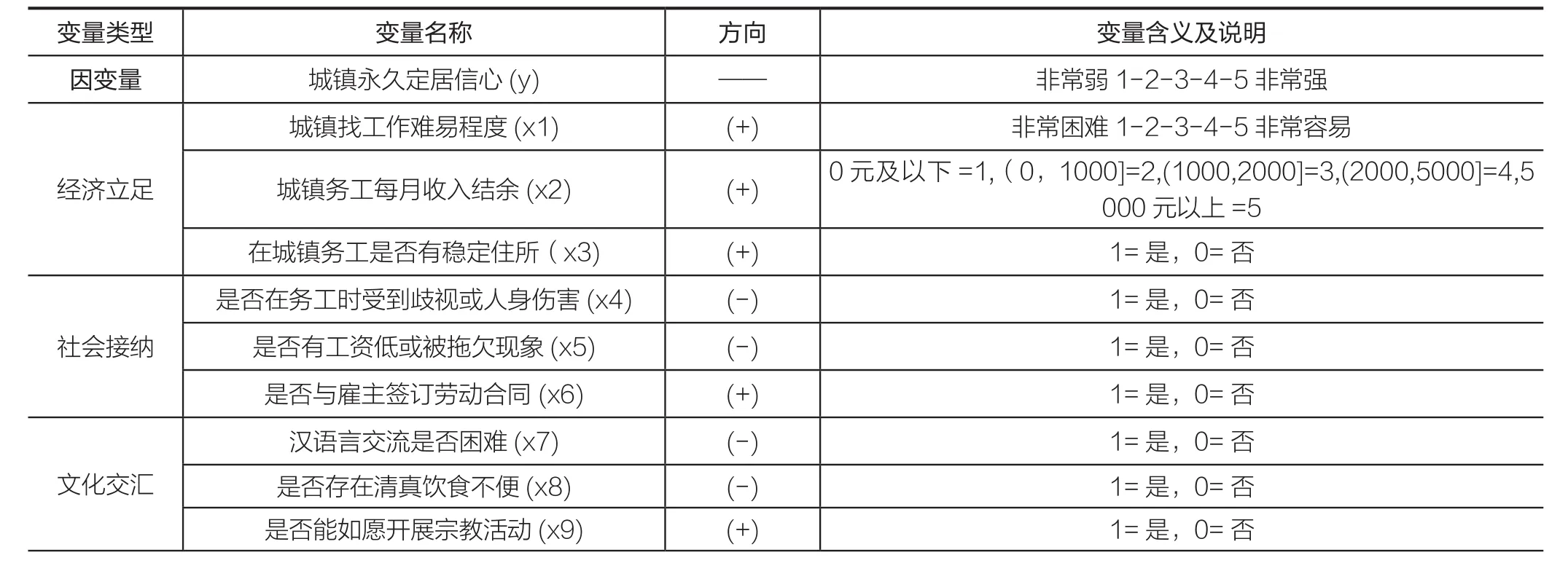

表1 变量定义

2. 变量定义

基于上述文献理论分析、研究假设与模型设计,将维族农民工城市永久居住信心设为被解释变量,解释变量包括经济立足、社会接纳、文化交汇三个方面共计9个变量,具体的变量描述见表1。

(四)模型结果分析

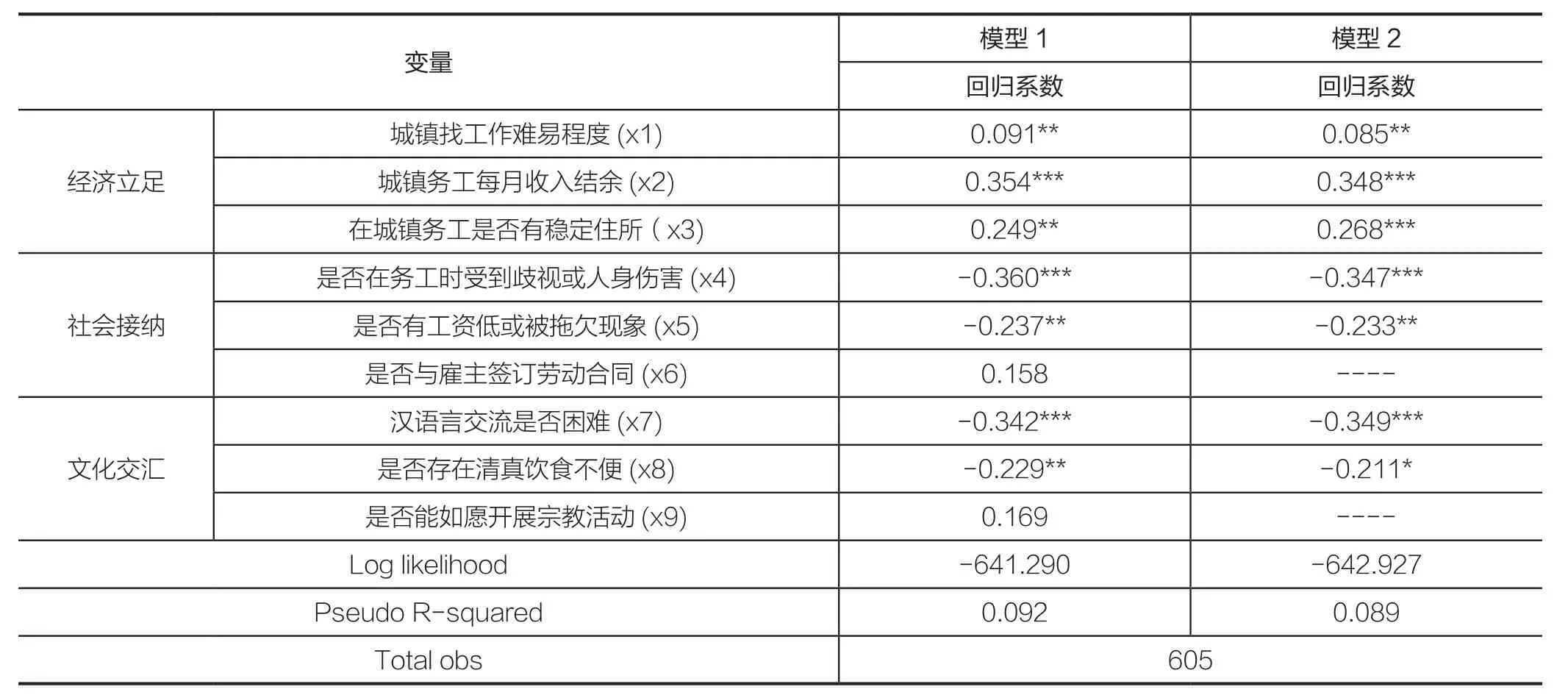

运用EVIEWS6.0软件进行估计,模型1分析了经济立足、社会接纳、文化交织相关变量对维吾尔族劳动力城镇永久定居信心的影响。结果表明,在模型1中,X6(是否与雇主签订劳动合同)、X9(是否能如愿开展宗教活动)两个解释变量不显著。剔除不显著的解释变量,再次回归,得到优化模型2。具体结果见表2。

1.经济立足因素对维族农民工城市融入的影响分析

从经济立足视角看,维族农民工与汉族农民工及其他少数民族流动人口具有同质性。在1%的显著性水平下,城镇找工作难易程度(x1)、城镇务工每月收入结余(x2)、在城镇务工是否有稳定住所(x3)均通过显著检验,假设1~假设3均成立。具体来看,城镇找工作难易程度(x1)对维族农民工城市融入有影响,进一步证实了张晓颖(2013)、马旭(2007)等学者的观点,即少数民族进入城市从生存,到稳定,再到融入城市适应新的社会环境是一个漫长的过程。一份为日常生活提供保障的工作,决定了他们能否在城市生存。因此在城市越容易找到工作,维族农民工越愿意留在城市。城镇务工每月收入结余(x2)在经济因素中回归系数最大,达到0.3544。表明维族农民工流动的经济目的突出,收入结余多才能背负起养家糊口的家庭责任,如果入不敷出不能改善家庭及自身生活现状,就会失去外出打工的动力。这一结论虽与班永飞(2013)、杨春江(2014)、李伟(2014)等学者用“月收入水平”所获得的结论有一定出入,但我们认为收入盈余比收入水平更准确的反映出对城市融入的影响,这是因为尽管在城市的收入水平高于农村,但打工所在城市生活成本越高,每月收入结余少,必然会影响他们的留城信心。与叶俊焘(2014)、石智雷和施念(2014)的实证结论一致,在城镇务工是否有稳定住所(x3)对维族农民工城市融入的影响较大,这里的稳定住所指居住在城市社区。居住环境反映了维族农民工日常交往范围。边缘化的居住环境意味着“聚族而居”,容易导致维族农民工日常交往的封闭性与“内卷化”。而居住于城市社区有利于接触城市文化、拓展社会网络,进行自我调适,因而与市民在同一社区居住更有利于实现城市融入。以上分析表明,维吾尔族农民工与其他农民工一样,具有“经济人”特性,逐利是其融入城市最基本的需要。

表2 Probit模型回归结果

2.社会接纳因素对维族农民工城市融入的影响分析

是否在务工时受到歧视或人身伤害(x4)在1%的显著性水平下显著通过检验,假设4被验证,且在所选变量中绝对值最大,表明维族农民工不仅具有“经济人”特性,相比汉族流动人口,维族农民工更偏向于“社会人”,更加重视内心感受。张雪筠(2008),陆丹和戴岳(2013),梁波和王海英(2010)指出市民对农民工形象的贬低性记忆与“刻板印象”,导致市民在心理与言行上对农民工排斥、拒纳与刻意回避,给农民工造成了身心伤害,引发农民工的抗拒与惧怕心理,主观上阻碍了农民工对城市及市民的适应与认同,不利于农民工融入城市。但叶俊焘(2014)却得出社会排斥对汉族农民工城市融入影响不显著的结论,理由是几乎所有的农民工在城市都会经历歧视,但差异不明显,因此影响有限。导致这种结论上的差异可能是因为研究对象和接纳城市的包容性不一样。对维族农民工而言不仅要遭受“城乡排斥”,更面临民族“排他”,这种排斥将他们隔离在城市社会之外。是否有工资低或拖欠现象(x5)负向显著影响维族农民工城镇永久居住信心,假设5成立。彭希义(2011)揭示农民工工资被拖欠的事例不胜枚举,与市民相比,少数民族农民工的权利意识淡薄主要表现为不知道自己有什么权利,不懂如何行使权利。招聘企业通常通过压低工资水平、拖欠或克扣工资,延长工时等方式侵害农民工的经济利益,对综合素质不高的维族农民工更是常态。务工利益受损在一定程度上制约了他们在城市久居的信心。与石智雷和施念(2014)“签订无固定期限劳动合同对农民工的城市融入有积极影响”的结论不同,变量是否与雇主签订劳动合同(x6)对维族农民工的城市永久居住信心没有影响,假设6没有被验证。一方面是维族农民工知识水平不高,认为合同是一种约束而不是一种权益保障。反映出维族农民工还没有将角色转换过来,仍扮演着喜欢相对自由的生产、生活方式的农民,而不是履行合同条款的城市工人;另一方面用工单位为了避免对农民工承担更多责任和担当也不愿意签订合同。双方出于不同目的,却达成了共识和默契,表现出维族农民工法律意识的淡薄和政府对用工企业的社会监管不到位。以上分析表明,社会接纳严重阻碍了维吾尔族农民工城市融入,同汉族相比,受到了更大的城市排斥,可能的原因是农民工打工的城市以汉族为主体,不甚了解维吾尔族,主观偏见认为少数民族易产生民族纠纷,加之对7.5事件民间解读的不全面,将维吾尔族归到社会不安定范畴,形成了对城市中的少众民族的工作歧视和明显的人身伤害。

3.文化交汇对维族农民工城市融入的影响分析

少数民族人口流动的一大特点是:他们的流动不仅是单个人的迁移,而且是携带着丰富的民族文化单元,因此对少数民族而言,民族文化的适应最能直接反应其对城市的认可程度(武娜,2012)。在1%的显著性水平下汉语交流是否困难(x7)通过检验,说明汉语交际能力对维族农民工城镇永久定居信心有显著负向影响,假设7被证实。这一结论与多数学者达成共识,正如秦广强和陈志光(2012)所言,使用共同语言将带来具有共同或相似心理认知的体验,从而在群体身份认同和群体建构过程中发挥作用。高向东等(2012)证实了这种作用,他指出:“在流入地以普通话为主要交流语言的比以家乡话为主要交流语言的农民工城市适应度要高”,而汉语言影响少数民族流动人口城市适应的最典型的例子就是维族农民工因普通话水平较低,直接影响到其自身在城市中的就业、交往等多方面的发展(陈云,2008)。是否存在清真饮食不便(x8)在5%的显著性水平下通过检验,假设8成立。与汉族农民工不同,维族农民工因信仰伊斯兰教而对饮食有“清真”的要求,如:忌食猪肉、马肉,禁止喝酒等。饮食上的诸多忌讳给他们的城市生活带来了诸多不便,影响其在城市永久定居的信心。是否能如愿开展宗教活动(x9)未通过显著性检验,假设9未得到验证。这与高向东等(2012)、王振卯(2008)的研究结论一致,但与班永飞(2013)的研究结论有所区别。从描述统计分析可知维族农民工大多数在新疆省内城市务工,因此所务工的城市应该有相应的清真寺等,可以满足维族农民工宗教信仰活动的正常开展;另外有学者也指出少数民族流动人口的宗教适应有一个坚持与变通的过程,他们会相应对宗教信仰中某些不重要的内容做出改变,但不会完全摒弃。这表明宗教信仰是一种内心活动,即使没有清真寺也能进行,因此宗教活动能否如愿开展对维族农民工城镇永久居住信心并无显著影响。以上分析表明,以汉语言交流和清真饮食为代表的文化交汇是困扰维吾尔族农民工城市融入的重要因素。主要原因是少数民族农民工输出地双语教育执行的不到位,造成少数民族汉语言交流困难,进而影响到社会关系网的扩展。清真饮食在城市本来不是问题,由于维吾尔族特殊的饮食习惯,具有民族特色餐饮在务工城市并不普遍,造成饮食上的不便,影响了在城市生活的适应性。

四、结论及对策建议

综上分析可知,城市融入并非是维族农民工一厢情愿的事,而应是供需双方的有机结合。尽管维族农民工为城市的建设创造了价值,但他们大多集中在技术要求低的行业,从事劳动密集工作,获得较同行相对低的收入,很难平等的分享到城市化发展的成果。谋求生存发展的内在需要和改善生活质量的使命使他们毅然迈向城市,获得了远高于农村的收入,但城市融入对于维族农民工而言并不乐观。主要表现在经济立足上虽然找到一份工作看似不难,但收入盈余并不高,获得一个稳定的住所同样存在一定困难;社会接纳上又因为民族身份而受到排斥,工资低或被拖欠现象在维族农民工中较为严重;语言不通、饮食不便对维族农民工城市融入极其不利。为了消除“城乡隔阂”和“民族差异”上的阻碍,促进维族农民工有效融入城市,应重点从以下三个方面改进工作:

首先,劳务输出地人力资源和社会保障部门,应主动到输入地牵线搭桥。利用政府的信誉和组织能力,联系用工企业,确保打工者有稳定的工作,无差别的工资待遇和福利保障,尽可能让用工企业提供可靠的住宿环境;同时,加强职业技能培训,在县域内充分发挥职工培训中心的作用,加大实用技能训练,落实职业技能资格证书制度,确保外出务工人员具有较高的劳动效率,对接好来之不易的工作机会;此外,劳务输出地应及时发布各地用工资讯,避免盲目外出务工带来的损失。

其次,选拔几个在全国有影响的维吾尔族明星作为本民族的代言人,将维吾尔族的优秀传统文化通过各种媒体广泛宣传,引导内地市民正确认识维吾尔族是中华民族大家庭中的一员;同时,督促各省市工会,建立农民工服务中心,帮助农民工及时化解融入城市过程中的具体事宜;此外,应将农民工按工作区纳入到输入地社区管理,建立个人信息档案,做好跟踪服务,链接好农民工子女就近入学,享受所在城市的义务教育。

最后,强化汉语水平测试工作,达到交流标准的发放等级证书,纳入到政府组织的外出务工序列,享受优先安排劳务输出,优先获得技术指导和扶贫项目资金支持。同时,输出地政府可以将新疆清真特色餐饮纳入到职业技能培训范畴,引导他们到政府组织务工比较集中的城市,创办餐饮实体,即解决了少数民族的清真饮食困难,又可以满足内地汉族对新疆清真饮食的需要。此外,城市社区可经常组织群众文化节活动,让少数民族的歌舞特长融入其中,在文化交流过程中,共建和谐社会。

1.阿布都艾尼:《在京维吾尔族流动人口调查研究》,中央民族大学博士学位论文,2011年。

2.班永飞、李辉、殷红敏:《少数民族农民工融城意愿及影响因素分析—基于868名农民工的调研数据》,载《湖南农业大学学报(社会科学版)》,2013年第2期,第48-55页。

3.陈云:《少数民族流动人口城市融入中的排斥与内卷》,载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》,2008年第4期,第42-45页。

4.都阳、朴之水:《迁移与减贫—来自农户调查的经验证据》,载《经济研究》,2003年第6期,第57-62页。

5.郭倩倩:《农民工城市融入影响因素研究—以重庆市制造业农民工为例》,西南大学硕士学位论文,2014年。

6.高向东、余运江、黄祖宏:《少数民族流动人口城市适应研究—基于民族因素与制度因素比较》,载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》,2012年第3期,第44-49页。

7.李林凤:《从“候鸟”到“留鸟”—论城市少数民族流动人口的社会融合》,载《贵州民族研究》,2011年第1期,第13-19页。

8.梁波、王海英:《城市融入:外来农民工的市民化—对已有研究的综述》,载《人口与发展》,2010年第4期,第73-85页。

9.吕蔚起:《欠发达地区流动人口城市融入问题研究—以云南为例》,云南财经大学硕士学位论文,2014年。

10.李伟梁:《论少数民族流动人口的城市融入》,载《黑龙江民族丛刊》,2010年第2期,第35-40页。

11.李伟:《农民工城市融入问题研究综述》,载《经济研究参考》,2014第30期,第38-49页。

12.陆丹、戴岳:《少数民族农民工城市适应问题研究—以贵阳市为例》,载《贵州民族研究》,2013年第5期,第163-166页。

13.马应征:《维吾尔族流动人口研究综述》,载《新疆社会科学》,2014年第5期,第134-139页。

14.马旭:《G少数民族流动人口城市适应研究—以武汉市为》,中央民族大学博士学位论文,2007年。

15.彭希义:《少数民族农民工城市文化适应问题研究—基于贵阳花溪区彝族农民工群体的调查》,中国会议,2011年。

16.秦广强、陈志光:《语言与流动人口的城市融入》,载《山东师范大学学报(人文社会科学版)》,2012年第6期,第130-135页。

17.史清华:《农户经济增长与发展研究》,中国农业出版社,1999年版。

18.石智雷、施念:《农民工的社会保障与城市融入分析》,载《人口与发展》,2014年第2期,第33-43页。

19.王振卯:《少数民族流动人口社会融入影响因素研究—对江苏省的实证分析》,载《内蒙古社会科学(汉文版)》,2010年第5期,第72-77页。

20.武娜:《城市少数民族流动人口社会融入问题研究》,贵州民族大学硕士学位论文,2012年。

21.徐平、于泷:《乌鲁木齐市维吾尔族流动人口的社会排斥与融入》,载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》,2011年第6期,第33-38页。

22.杨菊华:《从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考》,载《人口研究》,2009年第1期,第17-29页。

23.杨春江、李雯、逯野:《农民工收入与工作时间对生活满意度的影响》,载《农业技术经济》,2014年第2期,第36-46页。

24.叶俊焘、钱文荣、米松华:《农民工城市融合路径及影响因素研究》,载《浙江社会科学》,2014年第4期,第86-97页。

25.张振宇、陈岱云、高功敬:《流动人口城市融入度及其影响因素的实证分析—基于济南市的调查》,载《山东社会科学》,2013年第1期,第28-40页。

26.郑信哲:《论少数民族流动人口的城市适应与融入》.载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》,2014年第1期,第20-25页。

27.张文礼、杨永义:《论少数民族流动人口的城市文化适应问题》,载《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》,2013年第3期,第75-79页。

28.朱力:《论农民工阶层的城市适应》,载《江海学刊》,2002年第6期,第82-88页。

29.张晓颖:《广州城市少数民族流动人口社会融入与社会管理创新》,载《广东技术师范学院学报(社会科学)》,2013年第2期,第6-9页。

30.张雪筠:《“群体性排斥与部分的接纳”—市民与农民工群际关系的实证分析》,载《广西社会科学》,2008年第5期,第175-178页。

■ 责编/倪超 E-mail:nc714@163.com Tel: 010-88383907

Uighur Migrant Workers to Integrate into the City:Based on the Economic Base, Social Acceptance and Cultural Integration

Li Guangming, Deng Jie and Sun Mingxia

(School of Business, Shihezi University, Financial Development Research Centre of Xinjiang Corps; School of Business, Shihezi University; School of Business, Shihezi University)

Based on 605 parts of Xinjiang Uygur migrant workers sample data, using Ordered Probit model, the articles from economic base, social acceptance, cultural integration analysis of the factors that impact of the Uighur migrant workers city integration. The results show that: for Uighur migrant workers into the city is not optimistic, based on the performance of the economy, It's not difficult to find a job, but net income is not optimistic, and no a stable residence guarantee. On social inclusion, because of national identity being discriminated against, existence of low or arrears wages phenomenon. Although the employment of migrant workers weakened the influence of religion, yet the Chinese low level and diet inconvenient is still not conducive Uighur migrant workers into the city. To break barriers for the "urbanrural gap" and "ethnic differences" brought. Labor input government should give the public treatment from social management perspective, labor export government should focus on developing economy, ensure local stabilize the employment of Uighur migrant workers, Uighur migrant workers should with an open mind, active learning to improve workers skills and acceptance of urban culture.

Uighur Migrant Workers; Urban Inclusion; Economic Base; Social Acceptance; Cultural Integration

李光明,石河子大学商学院、金融发展中心,教授,硕士生导师。电子邮箱:1363972671@qq.com。

邓杰,石河子大学商学院,硕士研究生。

孙明霞,石河子大学商学院,硕士研究生。

本文受国家哲学社会科学基金项目“新疆农村少数民族人口就业和外出务工情况调查研究”(11BSH021)和教育部青年基金项目“基于人力资本视角的新疆集中连片特困地区反贫困问题研究”(13YJCZH256)资助。