从宋太祖“欲武臣尽读书以通治道”谈起

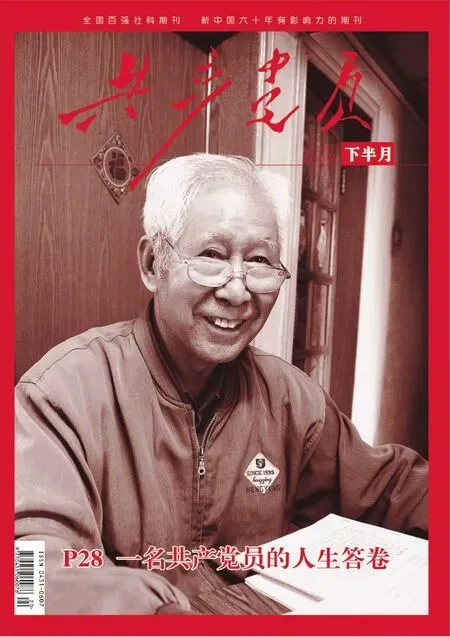

◎文/陈泰山

从宋太祖“欲武臣尽读书以通治道”谈起

◎文/陈泰山

建隆三年二月的一天,宋太祖赵匡胤对侍臣说:“朕欲武臣尽读书以通治道,怎么样?”左右侍臣不知道该怎么回答。

宋太祖虽然出身武将,却酷爱读书,其好学至“手不释卷”的程度。他随后周世宗攻打淮南时,有人告发他私载货物达数车之多,一检查,发现只有书籍数千卷。周世宗说:“你做将帅,应该致力于坚甲利兵,要这么多书干什么?”赵匡胤答道:“臣承蒙陛下用为将帅,常怕不能很好地完成任务,所以弄来很多书看,只是为了学知识、广见闻、增智虑罢了。”

大宋初建,太祖曾下令制定年号,要求不可沿袭旧的。最后定名“乾德”,太祖非常满意。没想到有一天在宫中见到一方古镜,上面竟然有“乾德”二字,问遍了臣下,包括宰相赵普,没人知道是怎么回事。再问读书人,学士陶谷、窦仪准确回答:“昔日前蜀国用过这个年号,这个古镜必定是蜀中宫女带来的。”一查,果不其然。太祖叹曰:“宰相须用读书人。”

自五代以来,政权更迭频繁,发动兵变篡夺皇位的,不是在外拥有重兵的藩镇节度使,就是一些在中央典领禁军的宿将。宋太祖自己就是以殿前都点检这一武将的身份发动兵变取得政权的,他吸取历史经验教训,通过“杯酒释兵权”,解除了武将对自己皇权的威胁,而后又定下了崇文抑武的国策。虽然他的这个决策造成了宋代军事上的软弱,但却使宋代经济文化极为昌盛。综观北宋一朝,通过设立“誓牌”,尊孔崇儒,完善科举,创设殿试,高官多为博学鸿儒,比较文明的政治缔造了国家的空前辉煌,把宋朝推向空前繁荣的局面,出现了历史上享有盛名的“建隆之治”。但自徽宗开始,宦官童贯掌权,北宋急遽败亡,除了乏善可陈的军事外,童贯的不学无术也是重要原因之一。因为这严重践踏和颠覆了赵匡胤反复叮嘱的“宰相须用读书人”的原则。

在中国古代,聪明的统治者都明白可以马上争天下却不可以马上治天下的道理。汉武帝时“四方士多上书言得失”,汉武帝亲阅并选拔主父偃、徐乐、严安、终军等为官,“汉家得贤,于此为盛”。唐太宗曾说:“以史为镜,可以知兴替”,他总结自己治国理政经验:“贞观以来,手不释卷,知风化之本,见政理之源。”他告诫百官多读史书,只有读书才能明白治理之道,开创太平。宋代范仲淹曾有言:“夫善国者,莫先育材。育材之法,莫先劝学。”宋代诗人黄庭坚说:“士大夫三日不读书,则义理不交于胸中,对镜觉面目可憎,向人亦语言无味。”明太祖朱元璋曾一针见血指出:“每见今之人多失其亲疏厚薄之等、辞受取予之节,境顺则骄奢纵欲,境逆则丧灭廉耻,皆由不读书故也。”清代皇帝们大都十分重视读书学习,尤其是前几任皇帝,每天5点左右就起床,除了练习弓箭骑射就是到书房早读,每天不仅要翻阅“圣训”和“实录”,学习前代皇帝的治国之道,还要学习蒙古文、满文、汉文,无论政务多么繁忙,学习从来不放松。清代思想家龚自珍说:“一代之治,即一代之学。”

近代学者胡适曾有这样的感叹:“中山先生所以能至死保留他的领袖资格,正因为他终身不忘读书,到老不废修养。其余那许多革命伟人,享有盛名之后便丢了书本子,学识的修养就停止了,领袖的资格也放弃了。”不管是优秀的政治家,还是杰出的思想家,对读书学习都有明确的认识。

我们党从建党开始,就非常重视学习。党的一大13名代表基本上都是知识分子,代表了全国50多名党员。我们党从小到大、从弱到强、从失败走向辉煌,一个很重要的原因就是善于学习。毛主席重视读书,也要求全党同志都要读书,而且要多读书,广读书,不要读死书。邓小平提出,读书要精要管用。江泽民要求全党要认真读书,善于吸收借鉴世界上一切文明成果为我们所用。胡锦涛提出,要建立学习型政党、学习型党组织、学习型领导班子,成为学习型领导干部。

习近平总书记指出,中国共产党人依靠学习走到今天,也必然要依靠学习走向未来。各级领导干部要勤于学、敏于思,以学益智,以学修身,以学增才。他要求全党同志特别是各级领导干部要有本领不够的危机感,以时不我待的精神,一刻不停增强本领。只有全党本领不断增强了,“两个一百年”奋斗目标才能实现,中华民族伟大复兴的中国梦才能梦想成真。事有所成,必是学有所成。