苏州就是一个谜

记者|丁云

苏州就是一个谜

记者|丁云

苏州历史上有着大量类似悬疑事件,苏州本身也谜雾重重。

如果想要快速而不失全面地了解苏州,大可以找一本像模像样的旅行指南。比如《孤独星球》系列或《情调苏州》系列之类。但如果想要知道得更狠点儿,更连骨带血再有点骨髓,连本地人都能有滋有味地看下去的,能想到的最好选择莫过于一个从古至今不断出品的系列,《地方志》。

听上去无聊、乏味,还很古板,阅览起来的速度也有点儿慢,但真的很好看,甚过于许多烂七八糟地拼凑书。为什么好看?里面有太多有关于苏州从古至今的掌故、轶事、旧闻、悬疑,且靠谱得多。人都有好奇之心,尤其是当谜实在太多,以至于大多数谜都被人遗忘时。所以翻开这些谜,哪怕未解,也足够让人兴奋。而参与编纂《苏州市志》的人,大概也一直沉浸在苏州未解之谜中吧。比如两次参与编纂的苏州市地方志办副主任陈其弟。

从考古而言,苏州三山岛的历史至少可以追溯到1万年。苏州建城2500年。中国文字出现在3000多年以前。这之间,还是有7000多年是空白。“就是说,这期间没有有关于苏州的任何文字记录,只有传说。即便是后人的回忆,只是口口相传的传说。”陈其弟由此说起。

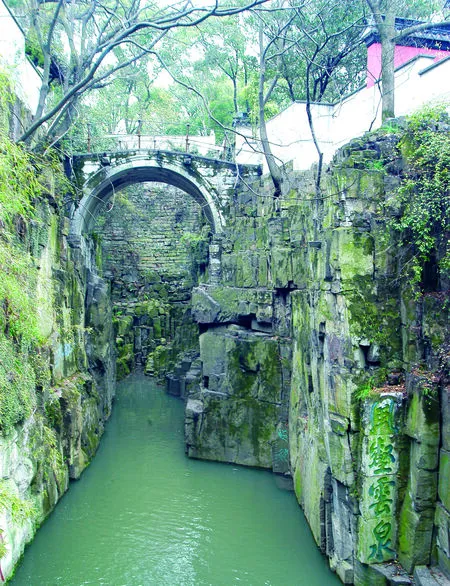

看上去机关重重的虎丘剑池

大禹治水到底怎么治的?西山甚至连纪念大禹的禹王庙也有,说明了后人对他有供奉,把他看成神灵,也说明他确实做了一件事情,但具体怎么治水,不清楚,这是谜。

泰伯奔吴,缺乏具体信息,比如路线、时间。包括从中原到南方的原因,或许只是后人的猜测、附会。我们在《史记》上看到有关泰伯的事迹,正是由司马迁记载的,虽是正史,也距离他好几百年。哪怕相隔几十年,都很遥远,更何况是两三千年前的隔了数百年。

干将莫邪铸剑,吴国兵器吴勾、吴剑享有盛名。冷兵器时代,剑是重要武器,剑的好坏直接影响到战场上的胜负。史书上仅记载,炼剑材料无法融化,把人的头发指甲放进去,成剑锋利无比,成了当时的宝器。但记载没有具体的炼剑方法。甚至于是否真流传了一代代吴王的真实性都值得怀疑。

苏州历史上有着大量类似悬疑事件。

苏州最大的谜团

“苏州历史悠久,是中国历史文化名城。下辖县一级的历史文化名城,大量历史文化名镇,名村,四级国家级的历史文化载体,文化底蕴深厚,承载着悠久的历史。”陈其弟说。

苏州的历史从吴国开始。往前,泰伯奔吴、大禹治水之类是传说,有传说赋予的神话色彩。就连吴国本身,也是谜之国。

苏州别称“姑苏”,“姑苏”到底是怎么回事?泛泛而谈,府志上讲,因姑苏山得名。那么姑苏山在哪里?历史上很多说法。一说在灵岩山。一说在横山。也有说在胥口的清明山。还有说在何合山。到底怎么回事,历史上有许多人写过文章。为了这个事情,陈其弟也费了一番功夫考证。

还有一说,姑苏是一种植物,山上长了这种植物,成为“姑苏”。“如果是植物,怎么现在没有叫姑苏的植物?现在叫苏的,有一种落苏,实际是茄子。把地名跟茄子联系起来,”陈其弟认为不太可能。

姑苏山在哪里,一说在灵岩山

另有说法,从语音角度。方言是一种活化石。在人口流动不是很大的情况下,方言是较固定的活化石,由一代代人口口相传,小孩子学话学自己的方言,父母怎么说他就怎么说。

“姑苏”二字,肯定是多少年传下来的方言。志书上记载,“姑”是发音词,“苏”就是落脚点,古代吴越文化的词汇里,很多都是这样。

古代有一种记音方法,叫“反切”,用前面一个字的声母,加后面一个字的韵母,形成了一个字。据陈其弟考证,“姑苏”和“勾吴”实际上是一回事。

吴地人第一人称“我”,与古代汉语记载的“吾”发一个音,这个音至今在吴江盛泽方言里保留,与“吴”音接近。古汉语第一人称写成“余”,这个“余”跟“吾”是一回事。吴江方言“鱼”、“余”和“我”,迄今是同一个音。

从语言文字的角度,“鱼”和“吴”,“鱼”和“余”又是一个字眼。余上面一个人,下面一副骨架,就如同前面一个鱼头,下来两边鳍,最后尾巴,一条鱼的形状;鱼上面也是一个头,下面现在写成一个田,把鱼鳞写出来了,下面现在写成一横,原来是四点,就是尾巴。从字源上说,吴也是一条鱼的形状,上面一个鱼头变成一个方口,整个还是一条鱼的形状。

“我们苏州人为什么称自己为‘鱼’?吴国人为什么被称之为吴?我们把鸭子叫鸭,因为它叫起来就是‘呀呀呀’;鹅叫的时候‘呃呃呃’,中原人到这儿来,听这里的人称自己都是‘吾吾吾’,就把我们这里的人叫吴人。”陈其弟说。

他从文字音韵,包括地域概念来考量,认为吴文化最大的谜就是为什么叫“吴”,为什么叫“勾吴”,这是吴文化,也是吴国的源头。

吴国很多人姓吴,以国为姓,就像张家庄主要姓张的住在这个地方一样。从前只有贵族有姓。春秋之后,《左传》里最早的姓只有22个。后来,以所在诸侯国为姓,或以王公贵族的封地为姓,慢慢姓氏多起来,汉族的姓逐渐衍生出来。

吴文化源头怎么回事,或许是苏州最大的谜。

方言与地名或是解谜钥匙

虎丘剑池下是不是有吴王阖闾的墓,没有挖出来不好说。历史上剑池的水干过几次。但上面有虎丘塔,塔已经歪斜,倒掉怎么办?不敢弄。所以迄今是一个谜。先人给我们留下了许多谜,这些谜的解开需要后人的智慧。

当然现在有科学的方法,用碳14化验一下,大体什么时候就可以鉴定出来。像海昏侯出土,一下子从种种迹象可以考证出来。但还有很多东西不能挖,怎么办?先前提过,语言是活化石。没有受到外来冲击之前,语言很有原则性,“乡音难改”,陈其弟说,“语言留有生活环境的变化痕迹,保留下很多信息。地方语言即方言,与地名一同,承载着很多历史信息。在没有考古或实物的情形下,这两个就是活化石。”

古城的地名、路名保留了老苏州的味道。从前的道前街,从饮马桥开始,东面的卫前街,表明是苏州卫这个地方;之后府前街,原有苏州府,然后再道前街。古人很聪明,古代的路过个十字路口换一个名字,过一座桥也换个名字,具有首要的认知功能。此外,地名包含着文化,更好。

苏州的谜解不完

湖东张士诚墓,苏州人说话叫讲张,跟张士诚有关

古代地名,路名,方言,都能讲出个道道。现在讲的历史文化底蕴,底蕴在哪里,就体现在一条路名,一句方言里。苏州人谈话叫讲张,跟张士诚有关,包含一段历史。苏州民俗农历七月三十烧狗屎香,也纪念张士诚,那天也是地藏王菩萨的生日,大街小巷的老太太们会在地上插几根香点。不经意间间,民俗诉说了一段历史。民俗文化中包含了大量文化信息。

国务院地方志条例规定,编志书20年一次。陈其弟解释,“就因为20年基本是一代人,如果一代人再去整理祖父一辈经历的事情,有很多难处,语焉不详之处。建国后,首轮《苏州志》编写整理,从解放初期记载到1985年,第二轮从1986年到2005年。20年编一次新志,即按照专门的记事方式,记载这20年苏州各行各业发生的事。”按周期编志,大概也是尽量减少给后代留下太多未解之谜。

编一次新志,同时也是梳理一次历史,解决一些历史问题,再补充入新的发现材料。

记载历史,是把主要东西记载清楚。不管文化或其他,在继承的基础上创新,就会生生不息;一代代没有传承好,势必慢慢式微,消亡。文字上没记清楚的,就断掉了。很多东西消亡了,后人再去看,就是一个个迷。要解开技艺之谜,就要了解几百年前,甚至上千年前古人们怎么弄出这些东西。通过考古当然可以还原部分。根据残片反复地试,反复地炼,测试出其技艺。

苏州的谜解不完

地方志里,到处都是未解之谜。传说就是谜。把历史还原,把传说证实,传说是不是真的,要考证,考证真实了,谜就解开了。

陈其弟说,他们编写时,很多内容要动脑,想着怎么讲清楚。研究历史,研究地方文化就是要把别人没讲清,或者古人无法解释清楚的东西解释清楚。“工作过程中发现有很多事情,我们现在称之为‘历史’,这个历史如果没有得到证实,不真实,虚幻的,只能是传说。历史要真正成为历史,后人要把以前发生的事情还原成真,那就是历史。”修地方志,就是把过去的事情原真地记录下来。地方志是正儿八经的地方历史文化的载体。

解谜是把历史脉络的思路理清楚。

旧地方志里,会记录大量点点滴滴,不讲“谜”,叫“祥异”,吉祥与灾异。古人发现一件事情很异样,难以解释得通,但又不知道怎么回事,就把这个事情记录下来。很多谜就凝聚在“祥异”的篇章里,旧志里都有这个篇章。

某年某月,哪家的一只母鸡突然像公鸡一样打鸣了,不能解答时就记下来。某家长出一个灵芝,认为是祥瑞,也记下来。实际可能就是发霉后长成的一个菌种。再比如一般情况下,地方不长的植物如红豆长出来了,也会有记载。

陈其弟解释,“编新志所用资料,一般就是各单位档案,以及相对多一点的就是旧志。”

从源头上讲,苏州汉代就有志书了,《越绝书》、《吴越春秋》是志书雏形,记载了吴越争霸的历史。唐代,宋代,元代,明代,清代,一直到民国,基本上苏州的阶段历史是连续的,每一个朝代都会有一些志书传下来,旧志大概有400多种。

很多信息隐藏在“祥异”或“杂记”里,不好归类,就归到这两档里。我们很多历史上的故事典故,都源于这样的原始资料。古代没有传下来的档案。要写苏州文化,包括报纸上写考证的有关苏州历史上一些资料,很多源于旧志资料,那是历史的宝库。对现在来讲,这肯定作为原始资料的。

“地方志只负责客观真实地记载,能够解掉一些古人的疑难,是我们乐于做的事情。但我们不是专业搞学术研究的,时间也不允许花很多。”陈其弟说,吴门建筑,吴门医派,吴门书画……吴文化的每一项都值得深究。不仅文化。苏州人在天文学方面的造诣也是世界一流。

苏州的谜解不完。苏州本身也谜团重重。