图导知识建构思维——浅谈思维导图在建构儿童思维中的作用

■武汉市江汉区华中里小学 何德慈

图导知识建构思维——浅谈思维导图在建构儿童思维中的作用

■武汉市江汉区华中里小学 何德慈

儿童思维(children’s thinking)是指个体从出生的那一刻起,一直到青春期结束这个阶段的思维活动。思维包含着许多高级心理过程,如问题解决、推理、创造、概念形成、记忆、分类、符号和计划等等。心理学家博赞曾说“提高能力的核心就是学会思维,学会组织构建思维。一旦思维构建出来,其它相连的分支思维就会非常自然与容易。”换言之,在儿童思维发展中,我们若着力于思维建构,将会很好的发展甚至提升儿童思维的能力。

思维导图以直观形象的方式表达知识的内容结构,它有效呈现思考的过程及知识的关联,能够帮助学生把思维的认识过程用图形的方式可视化地表征出来。从儿童心理学的角度看,思维导图如何有效的建构儿童思维,提升儿童思维能力呢?

一、图促理解,激活思维突变性成长

在儿童认知心理学家皮亚杰的理论中,所有儿童的发展都要依次经历四个阶段,首先是感觉运动阶段,然后是前运算阶段、具体运算阶段,最后是形式运算阶段(formal operational period)。感觉运动阶段大约是从出生到2岁,前运算阶段大约从2岁到6、7岁,具体运算阶段大约从6、7岁到11、12岁,形式运算阶段则包括整个青春期和成年期。

小学阶段的儿童大都处于具体运算阶段,他们能够采纳其他观点,并能够多角度地考虑问题。他们不仅能够表征静态情境,也能准确表征动态情境。这就使他们能解决许多涉及具体对象及物理可能情境的问题,但是他们不能考虑所有逻辑可能的结果,也不能理解高度抽象的概念。如何在这个阶段促进思维的突变成长,让他们顺理成章迈入到形式运算阶段呢?

思维导图是访问和使用大量大脑皮层技巧区域的一种程序,能创建一个支持大脑思考的最佳环境。制作思维导图时,我们往往会让儿童查找关键词和核心内容,从而呈现整个文本的思维脉络,这可以更好地帮助儿童加强对所学知识的理解,透过思维导图一步步确定因果联系,一层层区分概念层级,一点点组织相互关系;透过思维导图,儿童能够直观而有层次地显示出知识的组织结构和连接方式,以及一些重要的观点和事实证据,由此加深对各个层次及整个主题的充分理解;透过思维导图,儿童可以根据个人的理解水平,充分记录自己的思考和理解过程,增进自己的知识记忆与积累,扩展读写思维的深广度。

例如,2008年9月至2010年3月间,华南师大附小抽取了五年级两个平行班的学生,设定实验班和控制班,采取准实验对比的方法进行思维导图的心理研究实验。在实验班,开展基于思维导图设计的实验研究。97%的学生感到阅读变得简单了,分析文章更容易了。有学生认为思维导图帮助他找到了许多词句之间的联系,使他能记住的词汇增加了。有的学生通过画图认识的成语更多了,还掌握了许多种写作表现手法、表达方式、修辞手法等等。一些学生认为画思维导图有助快速阅读理解,帮助深刻理解文章的脉络和总体结构(或部分的结构),清楚把握文章的主要内容和主题思想,还能帮助记忆课文内容,使自己的阅读理解力增强了。部分学生觉得比起以前,能更清晰理解同类文章的结构特点了,更清晰记住了各类文章必须交代的要素了。

从实验呈现的结果中,我们不难看出,思维导图在教学中轻巧地帮助儿童慢慢发挥人脑思维的自然发展功能,使之开始抽象、系统性思考,从而更好理解概念,让儿童思维由具体运算阶段向着形式运算这一终极阶段突变成长着。

二、图富形象,激发自我认知内驱力

认知内驱力是指要求获得知识、了解周围世界、阐明问题和解决问题的欲望与动机。它从求知活动本身得到满足,是一种内在的学习动机。心理学家奥苏贝尔认为,有意义学习的结果是对学习者的一种激励,它是“有意义学习中的一种最重要的动机”。他提出,如果要形成学生的认知驱力,使它成为学生在校学习的动机,必须重视认知和理解的价值,并以此为目的。因此,若要提高儿童的认知驱力,最好的办法之一,是使学习情境具有吸引力。

思维导图作为一种新的运用图画思维教学的手段,新颖的形式、饶有趣味的图画情境就容易吸引儿童的注意力。在制作思维导图的过程中,儿童将运用绘制图画的经验,结合新的知识的思维导图的要求,绘出自己的思维导图,他们将会从图文的描绘、概括、整合中不断有新的发现、领悟,从而提高他们探究新事物的动手能力和学习能力,鼓励和刺激着儿童学习的主观能动性,让他们由被动学习转为主动学习,增强学习的自信心,把学习真正变成一种个性化的乐趣游戏。

尤其是在复习阶段,死板的课堂重复学习会导致儿童麻木、厌烦,而当他们通过绘制思维导图的方式重访记忆通道,将一目了然地呈现出某一特定领域的知识,全面展示整个体系中各个关键的知识要点,直观地表现出各要点间的层次和因果等相互联系,这些都有助于帮助儿童在头脑中建立清晰、完整、形象的知识结构体系,全面把握某方面知识的整体情况,这会无形中再次增添温故知新的乐趣以及儿童学习的成就感,激发他们的内驱力。

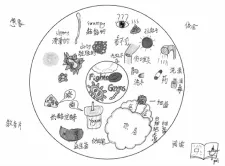

一位教育者打印了一张空白的圆圈图,中间圆圈处中写下思维导图的主题——“Fight Germs”(细菌大战),并画了代表白细胞和细菌的图案,大面积的空白留给孩子来填充,并进行如下构图诱导:

“你接触过细菌吗?比如说,有没有感染过细菌?”

“细菌都是坏的吗?我们的身体如何和细菌作战?”

“你自己平时如何对付细菌?”

“说了半天,你看见过细菌吗?细菌长什么样呢?”

画完了这么多内容之后,再引导孩子把这些信息的出处写在了“参考框架”的四个角。构成了这幅让儿童自傲的思维导图:

孩子通过生活经验、看书、看教育片,加上自己的想象力,对“细菌”及“如何与细菌相处”有了很多系统而庞杂的认识,并且在绘制导图后不再觉得相关知识乏味枯燥、距离生活遥远,他可以很好地由此学会养成良好习惯,和细菌和谐相处,从中得到满足。同时这种满足感(作为一种“激励”)又会进一步强化他们的求知欲,即增强他们学习的认知内驱力使他们乐于去探究了解,整体构建他们的知识体系,将学习变成一件发掘自我潜力价值的乐事。

三、图化逻辑,激增学习记忆力

任何学科知识都是有其内在逻辑及固定结构的,它非常强调“理解性记忆”和“结构化思考”。随着学段的升高,知识越来越抽象和复杂,就更加要强调“理解的深度”而非“记住的速度”。简言之,理解更深刻,记忆的容量更广阔,遗忘的速度更慢。如故事认知的中心概念结构中,到了一定年龄就能形成心理故事线(mental story line),心理故事线能根据事件顺序表征故事中的情节线。中心概念结构能让儿童把两个故事的心理线整合到同一情节里。通过提高加工效率,工作记忆便可以处理更多的信息。

思维导图有些类似于外化儿童内心的心理故事线,它将人的线型语言、逻辑思维转化为图形,弥补了语言在思考表达上单一性和线性的不足,并加强了结构化思考、逻辑思考、辩证思考、追问意识等思维方式,便于儿童在图化的逻辑立体结构中加深理解,从而将多元化的、纷呈复杂的信息有效分类、归纳、演绎、整合,工作记忆可以更清晰深刻地定位每个信息点,由此提升学习记忆力。

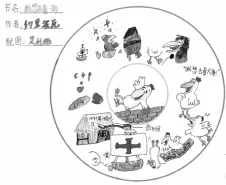

围绕航海主题,教育者选择了《不一样的卡梅拉》中的《我想去看海》作为主材料,将《世界历史大冒险》《希利尔讲世界史》以及《吴姐姐讲历史故事》的相关章节作为延伸阅读材料,与儿童一起做了个“专题阅读”。

儿童拿到这幅图,最先添上的是卡梅拉有了强烈的愿望“我想去看大海!”接着,她按照故事发展顺序,陆陆续续画上了书中一些有代表性的图案。她在大圈里添上了冲浪的卡梅拉、哥伦布的大船,然后画了卡梅拉下蛋的的“重要突破”,之后用皮迪克的鸡舍代表卡梅拉登上“新大陆”后看到景象,并用树叶包着的玉米粒代表“新大陆风情”。儿童由此了解到当时南美洲最主要的农作物之一就是玉米。儿童用C+P=?来代表卡梅拉与皮迪克成了小恋人,它们乘船回到了卡梅拉的故乡,并生下了卡梅利多——这系列书里真正的小主角。

这些图画故事的六大要素(5W1H)包括了故事的主人公及对她影响很大的朋友(Who——卡梅拉、鸬鹚佩罗),有事情发生的原因(Why——卡梅拉的愿望),有从延伸阅读材料上查找到的事情发生的时间(When——1492年10月12日哥伦布发现新大陆),有事情发生的地点(Where——卡梅拉的鸡舍、新大陆的鸡舍),也有发生的事情(What——冲浪、生蛋、恋爱),还包括怎么发生的(How——乘坐哥伦布的船)。

在世界历史大冒险系列的《伟大的探险家》里,儿童不仅找到了与卡梅拉中一模一样的“圣母玛利亚号”载货船,还看到了西班牙红白相间的旗子。在同一系列的《海盗传奇》中,儿童获得了这样一个知识“你得带上……母鸡和山羊——它们在旅程中会为你提供新鲜鸡蛋和奶”。由此推导出小鸡卡梅拉得以乘坐哥伦布的船到达新大陆并非偶然。从《希利尔讲世界史》得知,哥伦布第一次登上的“大陆”其实只是“美洲海岸巴哈马群岛中的一个小海岛”。从《吴姐姐讲历史故事》中了解到,郑和第一次下西洋是1409年——比哥伦布的航行几乎早了一个世纪。而郑和下西洋时乘坐的船,可是哥伦布的海船望尘莫及的。

在这次主题阅读中,从卡梅拉、哥伦布发现新大陆到郑和下西洋,儿童完成了一次海洋主题的海量“穿越”阅读,在思维导图的绘制中,梳理了事件的逻辑结构,不仅能帮助儿童将片段的知识信息融合在一起,还能够启发儿童对复杂事物进行深入思考,加深理解,激增了记忆容量,提升了记忆效率。

四、图含建构,激化思维元认知过程

认知心理学中的“元认知”指“对自己认知过程的认知”,它的实质是对认知活动的自我意识和自我调节。在认知心理学家凯斯看来,儿童认知是一个信息加工不断发展的过程。其中,自动化是指由于执行某种心理过程的效率升高,而导致所需的注意逐步减少的过程。编码是指识别客体和事件的内部表征。概括化是指将从一个情境中获得的知识推广到其他情境中去。策略构建是生成或发现解决问题的新程序。发展过程中的这四种变化机制是联合起作用的,而非独立作用。而借助元认知,不仅能帮助儿童察觉自己的认知和思考的方式、过程,还能有意识的调整、优化他们的认知、思考行为,它对于推进思维的发展意义重大。

思维导图作为一种图化思维的方法,着力于“建构”二字。它让儿童有效地整合了学习的课程资源,将庞杂的学习内容按类别有条理地安置在思维导图各要点分支之下,建构知识体系的全景图。它让儿童在检验评估了解自己的所学知识系统时,可以注意到各个知识点的相互联系,可以在比较反馈中检测自己绘制导图时缺乏的技巧及能力,可以强化对所教所学内容的整体把握、归纳辨析的能力。由此,让儿童借助导图既能透过现象看到本质,建构系统完整的知识框架体系,又能不断反馈自我认知的水平,激化真正意义的元认知的过程,让学习者通过导图催发元认知来了解、检验、评估和调整自己的认知活动。

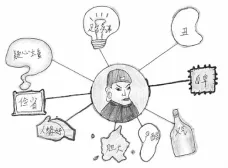

教育者发现儿童非常迷《吴姐姐讲故事》一书,宋、元、明三个朝代的近10本书反反复复看了两三遍。于是选择了朱元璋这位开国皇帝,用气泡型思维导图为他画像。

儿童首先将皇帝的肖像画在白纸中央。根据一篇专门讲给明太祖朱元璋画像的故事《朱元璋两幅不同的画像》一文,告诉同伴长相丑陋的朱元璋如何诛杀了画出他实际面貌的画师。根据文中信息编码儿童尽力按照朱元璋的实际长相来画。

在描述朱元璋时,儿童最先写在上面的一个词就是“丑”,然后画了一个“腰果”形状代表朱元璋的脸型。儿童解释说,朱标太子的脸型更为奇特——在《皇太孙允炆半边月儿脸》中有具体的描写。

除此之外,儿童对朱元璋印象最深刻的就是大兴文字狱和诛杀了几乎所有开国老臣,选择了两个词“自卑”“疑心太重”来描述朱元璋的这一特点。写完这三个特征之后,描述朱元璋的任务变得有些困难了。对足足四五百页太过丰富的阅读材料,提炼出一个人的特点并非易事,如何选择性编码、选择性组合、选择性比较至关重要,它需要儿童不断检视信息材料,提炼加工,策略构建,概括化关键特点。最终,从朱元璋少年时及早年投靠红巾军的故事里,儿童提炼出了“胆大”“足智多谋”“人缘好”“义气”几个特点。从朱元璋当上皇帝之后的几篇小故事里,提炼出了“俭省”“严酷”两个特点。

当教育者提议将朱元璋“爱护百姓”“专制”增加到思维导图上时,却遭到了儿童的拒绝,虽然他说不出所以然,但是坚持认为这些词不应该放上去。这说明在反思这些额外的特点时,儿童在不断反省评估自己已有的认知思维,不断根据已有的认知调整自己对朱元璋这一历史人物的特点概括,元认知便在思维导图的无声构建中不断发展着。

思维导图是融图像与文字的功能于一体的图式。它引导着儿童用图文将观点、思维“画出来”,形成从中心发散出来或从某点延伸铺展开来的自然结构,从而进行着意义建构。它就像大脑中的知识地图,将儿童的认知学习变得五彩缤纷、绰约多姿,引导着儿童不断地认知学习、不断地反思创新,构造儿童个体广阔的知识框架系统,进而不断构建儿童强大高效的思维能力。“他山之石,可以攻玉”,思维导图这一学习方式将为儿童思维构建插上飞翔的翅膀,引领儿童思维不断提升成长。

责任编辑郑占怡