承扬中华传统美德的因应对策研究——基于四地高校调研结果的分析

杨庭颂

(东南大学人文学院,江苏南京 210096)

□中华德文化研究□

承扬中华传统美德的因应对策研究——基于四地高校调研结果的分析

杨庭颂

(东南大学人文学院,江苏南京 210096)

文化是文明的核心,美德是文化的核心,弘扬中华文化、承袭传统美德,将中华传统美德这一文明样态提升到文化强国战略的高度是实现中国梦实践工程的题中之义,也是全球软实力竞赛中的当有之举。在市场经济大潮的冲击下,中华传统美德在日常实践中被忽视,社会道德出现“滑坡”现象,因此,确立美德生态的袭常原则、美德思想的诸子坐标系、完善现有语文课本的选文编制、确立承扬传统美德实功性和生活性的价值取向是承扬中华传统美德实践工程中切合实际的机制性因应之策。

传统美德;文化战略;实证研究

在全球政治、经济、文化联系日趋密切的地球村,国家能力的强弱归根到底是综合国力的反映。我国提出文化强国、夯实文化软实力的战略,既是发挥文化助推器作用的显现,也是对以中华传统美德为核心的传统文化在市场经济大潮冲击下“滑坡”的应急反应。因为,文化的核心是道德,道德的核心是美德,美德是文化软实力的一种体现,“文化软实力集中体现了一个国家基于文化而具有的凝聚力和生命力,以及由此产生的吸引力和影响力。古往今来,任何一个大国的发展进程,既是经济总量、军事力量等硬实力提高的过程,也是价值观念、思想文化等软实力提高的进程。”[1]102因此,以中华传统文明和传统美德为代表的文化软实力在构筑文化强国方面的作用不言自明。为了调查不同地区的大学生群体对于传统文化观念、道德价值取向的认同程度等问题,课题组于2014年11月至12月进行了四省市跨地区的实地调研。通过此次调研,我们进一步弄清楚了当下传承与弘扬中华传统美德实践中存在的问题,并为此提出了承扬传统美德的机制性因应之策。课题组希望此次调研在为相关科研工作提供一定客观依据的同时,也可以吸引更多学界同仁加入到承扬中华传统美德工作的实践中来。

一、承扬中华传统美德的价值担当

从全球经济一体化理念的发端起,西方国家就把文化作为本国经济发展的重要供给源之一。现阶段的现实情况是外国文化产品在国内文化市场中占据显著位势。例如,很是叫座的好莱坞电影《花木兰》、日本动漫《七龙珠》,它们无不是以中国文化故事为底本进行的成功改编;同样,端午节、拔河等非物质文化遗产的“申遗”工作也落在了一些国家的后面。面对这些以中国传统文化为底本进行文化创新的国外成功案例,我们不得不反思:这是为什么?怎么办?究其原因,总起来说是我们对自己的传统文化重视不够,症结是没有盘活中华民族优秀传统文化资源;应对之方是以弘扬和传承中华传统美德为着力点,盘活传统文化因子使之升华为文化强国的核心理念。对于传统文化的承扬,我们要使个体性文化基因的传承上升为政府行政意志的制度性保障,从而将以中华传统美德为核心的中华文明这一文明样态提升到文化强国战略的高度。

在我国,大学教育处于国民教育体系的高层阶段,大学生是承扬中华传统文化和传统美德的主力军,大学生群体对传统美德的认知是文化承扬机制设计中的重要一环。因此,在承扬传统美德的过程中掌握大学生对传统美德认知与践履的情况并提出相应的因应之策是十分重要的任务。本次调研,问卷设计采用统一形式,以问题针对性设计与人群随机抽样相结合的方式,力求得到客观真实的调查数据。为此,对被调查对象的专业、信仰、来源地等个人信息做了甄别性区分,并结合民族、受教育程度、宗教信仰、学科背景等方面综合考量,从南宁、郑州、福建、南京四地高校选取700多名大学生进行问卷调查得到第一手资料,以此分析四地大学生对中华传统美德的认知情况。在调研内容设计上,以传统美德、文化强国、个人公德三个关键词为线索,围绕“仁爱观念的理解”“文化与强国的关系”“个人道德与社会公德的关系”等61道问题展开。本次调研实际发放问卷732份,其中有效问卷719份,回收率97%①。

二、基于承扬中华美德的实证调研

本次调查有两个显著的结果为我们提供了有用的参考,其一是传统美德与文化强国的关系;其二是传统文化与义务教育教材的关系。前者从人与己、人与社会、人与国家三个层面显示以传统美德为重要组成部分的传统文化在修身、齐家、治国方面与现实生活关系紧密;后者以应然的教育需求向实然的教育现状提出了可行性的教改建议。

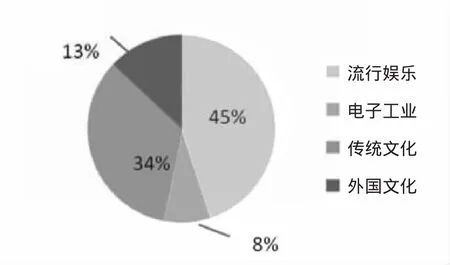

(一)传统美德与个人社会国家在现实中的联系

1.传统美德与阅读兴趣。一般而言,传播学中的所谓大众媒介大致可以分为实体印刷媒介和虚拟电子媒介,因此,本次问卷设计将书籍、报纸、网络三种类型作为阅读介质备选项,为的是与大学生群体以碎片化、零散化、快餐化的移动互联网阅读习惯相区别以求达到准确的统计数据。在关于阅读兴趣的调查中,大学生对外国文化、电子工业、流行娱乐的阅读兴趣达到了66%,而对传统文化典籍的阅读兴趣仅占34%(见图1)。这说明非思想性阅读在大学生阅读兴趣中占据主导地位,也是为大学生获取信息的主要渠道。但是,这并不意味着大学生对传统文化典籍的阅读兴趣没有提升空间。在另一项“美德素养与人生幸福的关系”调查中,77.5%的人认为美德素养与人生幸福有很大的关系,这说明大学生对传统文化的关注度不应当如图1所示,其阅读兴趣仅为34%。换言之,以传统美德为核心的传统文化内容在大学生的阅读中有着较大的提升空间。

图1 关于阅读兴趣的调查

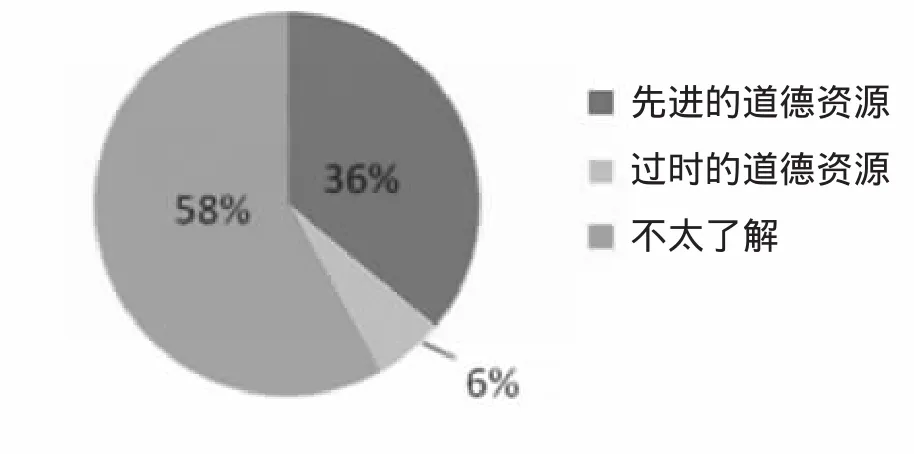

在图1中,有两点应引起教育主管部门的重视:一是流行娱乐(45%)的高占比使我们无法忽视在碎片化阅读下,快餐式、非思想性的阅读对于受众阅读兴趣和价值判断的影响,尤其是在网络空间中大学生群体对娱乐明星负面新闻所持的高关注度和是非倾向;二是大学生对西方文化还没有形成成熟的认知。因为,与对外国文化典籍阅读兴趣为13%相对,视西方道德文化为先进的道德资源的比重达到了36%(见图2),同时,仍有6%的人认为西方道德文化为“过时的道德资源”。但是,试图用先进或过时对有泛地域文化背景的西方文化作概括性评判显然包含有强烈的主观性及不恰当的价值评判,这种倾向意味着相关部门在推介中正客观的、能够代表西方文化经典著作的同时,应该给予大学生适当引导,使之能够客观公正地看待中西方文化的差别,引导大学生获得正确的阅读取向和独立客观的审思能力。

图2 对西方道德文化的评价

2.个人美德与社会公德。在此次调查中,大部分大学生将当下社会中出现的道德失范归因于“道德薄弱”“信仰缺失”“教育失当”。“道德薄弱”“信仰缺失”实际上是整个社会的美德文化缺失在个体身上的反映,而“教育失当”则与承载传统美德教育的语文课本选材失当有关。个体道德水准下降直接导致了当前社会公德的失范。值得注意的是,在您认为重要的美德选项中有40.2%的人选择了“孝慈”,只有0.7%的人选择了“互助”;与此相对应,67.6%的人认为只有个人的道德好了社会公德才能好。这一由己至他而非以他者为先的思维向度显示的是儒家伦理思想仍然占据着中国人价值系统的中心位置。但是,在现实生活中,以个体德性或小团体利益诉求为伦理本位的儒家道德观在当下也没能导向社会至善的伦理现实。由此可见,袭常、互助、务实等传统美德在塑造个人私德和社会公德方面的教育缺失是十分突出。

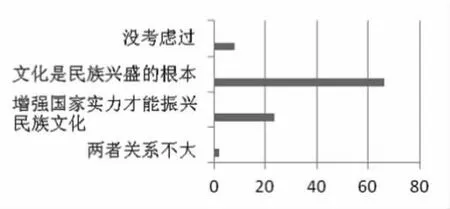

3.传统文化与强国。文化不仅与增强个人美德素养以达到人生幸福有着直接的关联,更是强国战略中的助力因子。因为,一个国家除军事、经济等硬实力之外,综合国力的强大更取决于制度、文化等软实力。在关于传统文化与强国的关系调查中,有65.9%的大学生认为传统文化是民族兴盛的根本,23.5%的大学生认为增强国家实力才能振兴民族文化,也就是说,对传统文化与强国的关系有89.4%的人持积极肯定的态度(见图3)。

图3 关于传统文化与强国关系的调查

一般而言,传统美德属于道德的范畴,其价值功能之一就是为社会的文明进步、社会公德的涵养提供文化源动力。与此同时,传统美德的传承与弘扬在提高个人修养与提升社会公德方面扮演着极其重要的角色,因此又与每个人的人生幸福密切相关。通过以上分析可知,当代大学生对传统美德与人生幸福、个人道德、社会公德、文化强国之间的关系有着理性的认识,对公民素质与社会公德的提升表现强烈的期待,但在快餐式、碎片化的阅读模式以及相对偏重儒家伦理道德观教育的当下,如何将美德教育与生活实际相衔接,如何将承扬传统美德的实践与提升个人素养、社会公德乃至文化强国相衔接,是我们需要思考的现实问题。

(二)传统文化与义务教育在现实中的联系

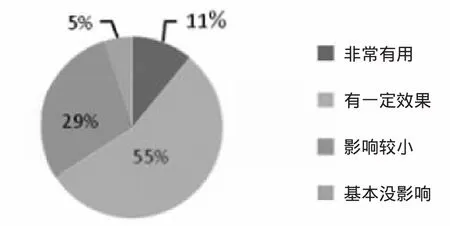

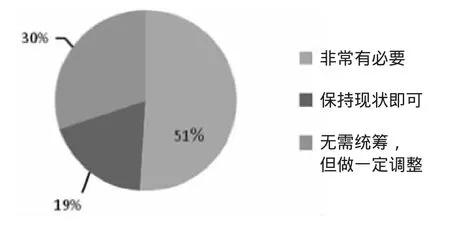

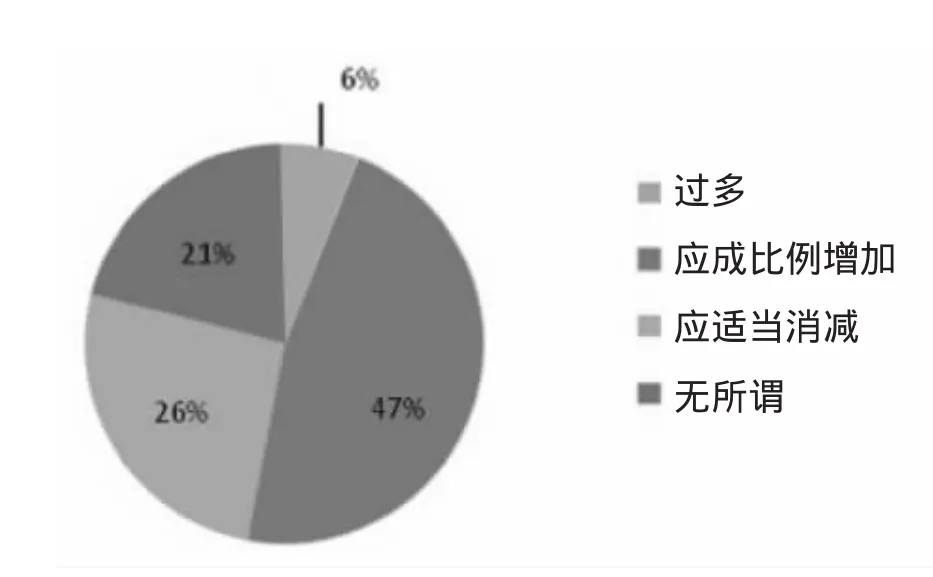

本次问卷将六分之一左右的问题设计集中在传统美德与义务教育的调查中,总体来看,四地大学生对于两者的关系有着理性的认识。如图4-6所示,66%的人认为义务教育中语文课的文言文教学对提高道德素养有非常积极的意义,51%的人认为中小学教科书中的文言文的选编与传统美德的养成“非常有必要统筹考虑”,47%的人认为中小学教科书中的文言文“应该成比例增加”。

图4 关于中小学文言文教育对道德素养提高作用的调查

图5 关于中小学教科书中文言文内容与

传统美德的养成是否需要统筹考虑的调查

图6 关于中小学教科书中的文言文所占比例的调查

以上调查数据反映了现有义务教育阶段语文教材对中华传统美德的轻视。据笔者统计,人教版七年级上册的初中语文教材,以古诗词和古文为代表的传统文化课文的数量约为21篇,现代文及其他文学作品约为30篇,传统文化题材的课文与其他题材相比没有明显侧重。因此,图4-6的调查数据客观反映了人们对义务教育阶段相关教材承扬中华传统美德文化的期待,为今后教材的编选工作提供了客观依据。

从本次问卷调查中,我们主要可以了解三个方面的问题:第一,中华传统文化在现代人的阅读中有较大的提升空间,这为传统美德的传承和弘扬提供了理论可能性;第二,一定比例的大学生缺乏对西方文化的成熟认知,对中华传统美德及价值观缺乏文化自信,这说明传统美德的传承和弘扬是现实需要;第三,义务教育阶段语文课本的选材应侧重中国传统文化题材,这为进一步完善现有语文课本的选编提供了数据支撑。

三、承扬中华传统美德实践中存在的问题及因应对策

(一)承扬中华传统美德实践中存在的问题

1.道德偶像的塑造无法成为美德生态的常则。为提高全民的道德素质,在一段时期内塑造道德偶像一定程度上迎合了人们对社会正能量的需求,但是,这种短期内通过强大辐射力的舆论攻势塑造的道德偶像是很难形成美德生态的常则的。调查显示,43.5%的人认为树立道德偶像的作用有限,6.8%的人认为没作用,也就是说超过一半的人对此持否定态度;只有4.6%的人认为公众人物的示范对美德养成有所帮助,9.4%的人认为当下所推广的个人道德养成模式有许多不如人意的地方。由此可见,口号或偶像的易逝性难以成就美德生态的常则,美德生态中的常性因子只能在因循常则的基础上以朴实无华的姿态出现,所谓“润物细无声”。

2.重视儒家伦理观念,轻视秩序理性公德。调查显示,大学生由于价值评判的标准不同,道德行为的执行力度显现出公私之别,但对于家庭美德与社会公德在伦理体系中的地位认同却是一致的。例如,认为美德养成的首要途径是家庭教育的占52.2%,在他们的观念中,排名第一和第三的德目是孝慈和仁爱,分别站到了40.2%和14.3%。可见,家庭伦理观念仍然是中国人心目中重要的传统美德。与此形成鲜明对比的是,只有8.1%的人认为公正是重要的品质,在德目中排名第五。这一结果不能不引起我们思考:为什么“孝悌为本”“克己复礼为仁”的儒家伦理道德没能在现实生活中开出秩序理性的公德之花?如何在崇尚仁、孝观念的社会氛围里弘扬崇尚他人优先的公德意识?

3.义务教育阶段的语文教材选文失当,没有突出问题意识。教育是美德文化承扬的主要手段,大学生对两者关系大都有着理性的认识。例如,认为文言文教育对道德素养的提高持肯定态度的达到了66%,51%的人认为中小学语文教科书中文言文内容与传统美德的养成有必要统筹考虑。这反映了现有义务教育阶段语文课中关于中华传统美德文化的设计缺乏问题意识,没有较好地将美德教育与文学教育、育人与育才统筹考量。以人教版七年级上册的初中语文教材为例,诗词课文的数量为16篇,古文原典的课文数量为5篇,选文立意偏重于作诗习文之“术”,相对而言轻视了古文经典的教育意义。这一问题应引起教育决策部门的重视。

4.美德的易用性问题有待进一步研究。调查显示,有5.3%的人认为美德与道德是一回事,50.3%的人认为现阶段最值得弘扬的公共美德是兼爱互助,78.9%人认为弘扬中华美德应从点滴小事着手,与此相对照的是,认为应从学习美德知识着手的人仅有8.9%。以上三组数据给我们提出了三个现实问题,即如何实现学术话语与日常话语对接;如何将传统美德与生活实践衔接;如何将理论与实功衔接。总之,美德对生活、美德对普通人的易用性问题有待进一步深入研究。

(二)承扬中华传统美德实践的有效途径

1.确立美德生态的袭常原则。传统美德之承扬不在如何说而在怎样做,传统美德之承扬不在楷模的光辉形象而在生活日用中的切实感人。美德生态的形成不可能建立在道德偶像的塑造上,而可能基于袭常原则以生成。袭常之“常”是客观存在的常则,“袭”是因循客观的常则而行动。因循常则可以形成美德生态是因其体现了朴实的生活规律,这些规律不是人为造作而是隐藏在事物的理之中,具有恒常的性质的,“常则既包含使小者得到显示自己价值的公平机会,又涵括以持守柔韧为强的方法论实质”[2]。换言之,袭常的意义是使生活中的每个平凡人都成为美德的主角,彰显每个普通人身上的可贵品格。因此,由许建良教授提出的袭常原则在承扬中华传统美德实践中具有价值观与现实操作的双重意义。

2.确立美德思想的诸子坐标系。众所周知,人是一切社会关系的总和,个体美德是特定时代具体社会关系的产物,不存在完备无缺的思想体系。因此,在运思美德传承的资源配置时,必须以宏观的视野构建诸子思想的坐标系,把握中华传统美德的神韵。因为,中国伦理的重要概念诸如敬、勇、勤、朴、敬、俭、信、义利、公私、平等、兼爱等,早在先秦时期诸子的言论中就有大量的论述,因此,承扬中华传统美德必须把诸子学派置入中国思想史的长河整体审视,树立美德思想的多维视域,不能以一孔之见而僻方圆。以此次调研为例,在美德德目中选择孝慈的占40.2%,可见家庭伦理观念仍然是中国人心目中重要的美德德目,而作为现代社会极其重要的诚信和公正德目所占比例只有15.7%和8.1%。这反映了先秦儒家道德哲学思想对人们的根深蒂固的影响。但是,先秦儒家道德思想代表的是个人本位主义②的伦理道德观,在由内而外、由亲而疏的道德推演中很难形成他人优位③的美德思想。而且,儒家伦理在“亲亲”“尊尊”的道德秩序中本能地体现出更多重视亲情的一面,强调的是伦理认同,而非秩序理性。而道家他人优位的普世道德观、法家重理务实的道德观、墨家互助崇俭的道德观同样是中华传统美德里的优良文化因子。因此,在博大精深的美德世界中,必须确立美德思想的诸子整体视野,并在以儒家伦理观为主导的美德教育中进行价值重估式的审视与重构。

3.完善现有语文课本的选文编制。一是减少诗词歌赋在语文教材中的比例,增加国学经典,以弘扬中华传统美德。经典阅读是学术性和理论性的,但凸现的问题意识却是现实的。人才的培养是育人与育才的系统性工程,教材的选编要兼具完善人格和习文授术的要求。以现在的情况看,在青少年心智发育阶段没能读到《管子》《墨子》《列子》等国学经典,不能不说是审美情趣和“三观”教育导向方面的缺限。二是改革招考模式,凸显文化自尊。在小学至博士的20多年求学时间里,很多学生把最宝贵的时间用在了背诵英语单词和政治概念、原理上,造成了很多大学生英语一知半解、古代汉语的读识能力不足以读通五千言的《道德经》。因此,需要改革招考模式与考试内容,增加传统文化的分量,凸显文化自尊和文化自信。三是,增加少数民族伦理道德思想的相关内容。少数民族伦理道德思想是中国5 000年文明史的重要组成部分,在中华美德思想史中,适当选取一些反映少数民族优良伦理道德思想的文献是完善中华传统美德选文编制的使命。

4.确立承扬传统美德实功性、生活性的价值取向。“弘扬中华优秀传统文化,要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展。”[1]101为此,要在三个方面下功夫:一是注重人文精神和科学素养的培育。现代社会所要承扬的传统美德需要进行符合时代要求的理性诠释,传统美德的选材也要与人文精神和科学素养相结合,诸如“恣蚊饱血”的孝德精神值得肯定,但其践行方式需要理性看待。换言之,我们弘扬的是传统美德伦理精神而不是照搬传统美德的践行方式,这就是“按照时代特点和要求,对那些至今仍有借鉴价值的内涵和陈旧的表现形式加以改造,赋予其新的时代内涵和现代表达形式,激活其生命力”[1]101的落实。二是承扬经世致用的思想精华,减少虚华不实的道德说教。确立实功性的价值取向是对承扬传统美德的落实,也是将美德智慧转化为文化软实力的体现。以实用为原则,以实功为追求,确立传统美德的实功性目标而非说教性的道德背书是承扬中华传统美德的现实需要。三是确立为生活服务的原则。为生活服务要求美德贴近生活、走进生活,而不是停留纸上和口号上,要以老百姓听得懂、易接受的生活话语为实践宗旨,以实功性、生活性的价值取向为要求。

习近平总书记指出:“中华传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,包含着中华民族最根本的精神基因,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养……是我们民族的‘根’和‘魂’。”[1]100文化强国视域下传承和弘扬中华传统美德要立足中华传统文化、承扬优良品德、增强文化自信,提高国家的文化软实力进而提升民族的生命力和凝聚力。调研显示,传统美德不仅与文化强国息息相关,也是增强个体德行修养与达到人生幸福的重要因子。虽然大学生群体对中华传统美德有较高的认同度,但如何增强大学生群体对民族文化的认同和自信则需要政府、学校、家庭、个人多方面的协同努力,不仅需要确立美德的袭常原则、实功性生活性的价值取向、完善中小学语文课本的选文编制等,更重要的是要使每个公民的思想深处认同中华传统文化的价值,共同承扬中华文化,创造中华文化的新的辉煌。

注释:

①本文使用的所有资料均系在课题组前期研究成果的基础上整理而成。

②“个人本位主义”是由许建良教授在《先秦儒家的道德世界》(中国社会科学出版社2006年版)一书中提出,笔者在写作中借鉴了这一运思。

③“他人优位”是由许建良教授在《先秦道家的道德世界》(中国社会科学出版社2006年版)一书中提出,笔者在写作中借鉴了这一运思。

[1]中共中央宣传部.习总书记系列重要讲话读本[M].北京:学习出版社,人民出版社,2014:100-102.

[2]许建良.“袭常”的世界意义[N].光明日报,2015-08-03(016).

(责任编辑:张群喜)

Measuresof Inheriting and Developing theChinesetraditional virtue

YANG Tingsong

(CollegeofHumanities,SoutheastUniversity,Nanjing210096,China)

C ulture is the core of civilization.Virtue is the core of culture.Promoting the Chinese culture, inheriting the traditional Chinese virtue and enhancing the Chinese traditional virtue tothe height of“building up China’s strength by culture”is a content of the Chinese Dream project and a way in global cultural soft power competition.An investigation of the college students’cognition and identity of the Chinese traditional culture, Chinese traditional virtue and morality in four places shows that we should take the follow measures topromote the Chinesecultureandinherit thetraditional Chinesevirtue:establishing the“xi chang”principlefor ecology of virtue and“Zhuzi”coordinatesystemfor virtuethoughts,improvingtheexisting Chinesetextbook selectionand compilation rule,establishing the practicality and life value-orientation of promoting the Chinese culture and inheriting the traditional Chinesevirtue.

traditional virtue;cultural strategy;practical research

B825

A

1674-9014(2016)02-0010-05

2015-12-25

国家社会科学基金重大项目“文化强国视域下的传承和弘扬中华传统美德研究”(14ZDA010)。

杨庭颂,男,山东枣庄人,东南大学人文学院博士研究生,研究方向为中国哲学。