台风“海鸥”造成的贵州强降水天气分析

尚媛媛, 夏晓玲,唐延婧

(贵州省气象服务中心,贵州贵阳 550002)

台风“海鸥”造成的贵州强降水天气分析

尚媛媛, 夏晓玲,唐延婧

(贵州省气象服务中心,贵州贵阳 550002)

利用贵州省七要素自动气象站雨量资料、区域自动气象站雨量资料及常规观测等资料,对2014年9月16日8:00~19日8:00受15号台风“海鸥”影响发生在贵州省西部和南部的一次区域性暴雨天气过程进行综合分析。结果表明,在有利的大尺度背景条件下,受500 hPa长波冷槽和强盛的副高南侧偏东气流影响,阻挡台风北上,台风路径偏西,长波冷槽引导冷空气南下,侵入台风低压,加大辐合上升运动。冷空气的侵入使整层结构变为“上暖下冷”的结构,贵州省高、低空动力,热力,水汽和不稳定条件均有利于这次降雨过程的形成。西南地区特殊的西高东低的地形对暴雨的强度以及落区等起重要作用。

台风;暴雨;环流形势;物理量;地形

暴雨是贵州严重的灾害性天气之一,常对国民经济和人民生命财产造成重大损失[1-2]。气象台对贵州暴雨类型进行了统计分析[3-6],将贵州暴雨天气形势分为两高切变型、南支槽型、冷锋低槽型、低涡切变型和台风类。沿海地区常关注的暴雨天气系统——台风,虽然不是贵州暴雨的主要影响系统,但也有少数深入内陆的台风减弱后影响贵州继而出现暴雨的个例。2014年9月16日,贵州省受台风“海鸥”外围影响出现了一次强降雨过程。笔者利用高空资料、自动站观测资料等常规气象资料,从天气动力学诊断、环流形势及影响系统等方面对此次过程进行分析,以期为该地区进行此类暴雨分析和预报提供参考。

1 实况分析

1.1 台风移动路径 分析台风每隔6 h移动路径(图1)发现,基本上是向偏西方向移动,台风中心风力逐渐加强。从云图上分析,在台风减弱后,其北部的冷锋云系清晰(17日20:00~18日20:00),移动缓慢。

图1 台风“海鸥”移动路径Fig. 1 Moving path of Typhoon Haiou

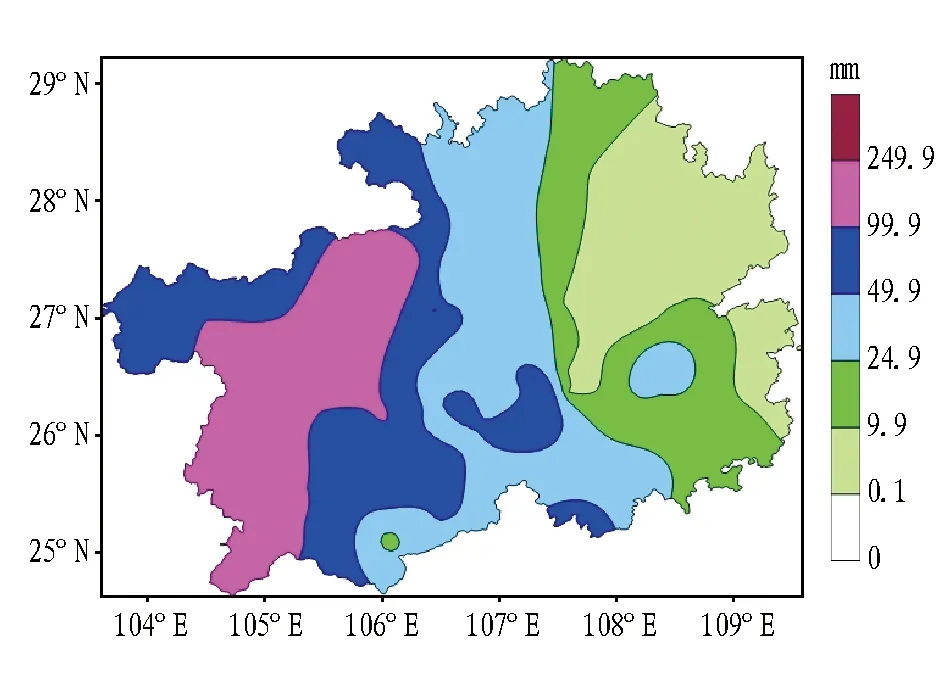

1.2 雨情实况 9月16日开始贵州省大部出现了明显降水天气,16日20:00~18日20:00累积降水20个县站735个乡镇站出现暴雨,16个县506个乡镇站出现大暴雨,降雨量在200.0 mm以上的特大暴雨有86个乡镇站(图2)。其中,16日20:00~18日8:00,普安(205.8 mm)及32个乡镇累计雨量为200.0 mm以上, 13个县275个乡镇为100.0~199.9 mm,20个县361个乡镇为50.0~99.9 mm,最大雨量为六枝特区龙场乡的370.6 mm。强降水区位于贵州省中西部,主要集中在黔西南州、六盘水市、毕节市中东部、安顺市北部和西部、遵义市西部边缘地区。18日8:00贵州省降雨强度明显减弱,范围大幅缩小,降雨过程基本结束。

图2 2014年9月16日20:00~18日20:00累积降水Fig. 2 Accumulated precipitation from 20:00 on September 16 to 20:00 on September 18, 2014

图3 2014年9月16日23:00~18日15:00盘县逐小时雨量实况Fig. 3 Actual situation of hourly precipitation in Pan County from 23:00 on September 16 to 15:00 on September 18, 2014

从小时雨强分析,此次降水过程的小时雨强均不大。以累积降雨量最多的盘县站点为例(图3),小时雨强最大10 mm左右,未达到短时强降雨标准,与对流性降水雨强的特征有明显区别,此次暴雨的形成与降雨维持时间长有很大关系。

2 环流形势分析

2.1 500 hPa 9月16日8:00,高纬度东脊西槽型,长波冷槽位于内蒙—河套—川北一带;中低纬带状副高已经开始东退,西脊点位于110.5°E、29.2°N,副高受长波冷槽和强台风影响东退出贵州;台风在500 hPa结构完整,最低气压达572 hPa,中心位于副高南侧海南东北部。受强盛的副高南侧偏东气流影响,台风路径偏西。到17日8:00,长波槽南下至河套—四川一带,显著降温区位于青海中东部地区;副高西伸加强控制贵州省中东部,台风“海鸥”减弱为热带低压快速向西北方向移动,中心位于103.3°E、21.5°N,其倒槽位于云南中部,贵州省西南部处于台风系统外围。18日8:00,台风迅速减弱西移,副高再次西伸加强,控制贵州省中东部;长波冷槽引导冷空气南下影响贵州的过程19日8:00基本结束。

2.2 700和850 hPa 700和850 hPa形势基本一致,17日8:00 500~850 hPa的台风外围最大风速带重合,在850 hPa达16~30 m/s,贵州省西南部处于最大风速带上;与500 hPa冷槽对应的中低层切变系统呈前倾配置,850 hPa切变东段位于四川东部到贵州省北部边缘;中低层的水汽充沛,700 hPa的比湿达14 g/kg。过程期间16~17日地面受台风低压的影响,偏东冷空气主体一直位于华北,贵州省处于台风低压范围内,受冷高压前部影响。地面冷高压一直到17日夜间台风低压减弱后开始入侵贵州省,造成降温。

3 物理量诊断分析

3.1 水汽条件

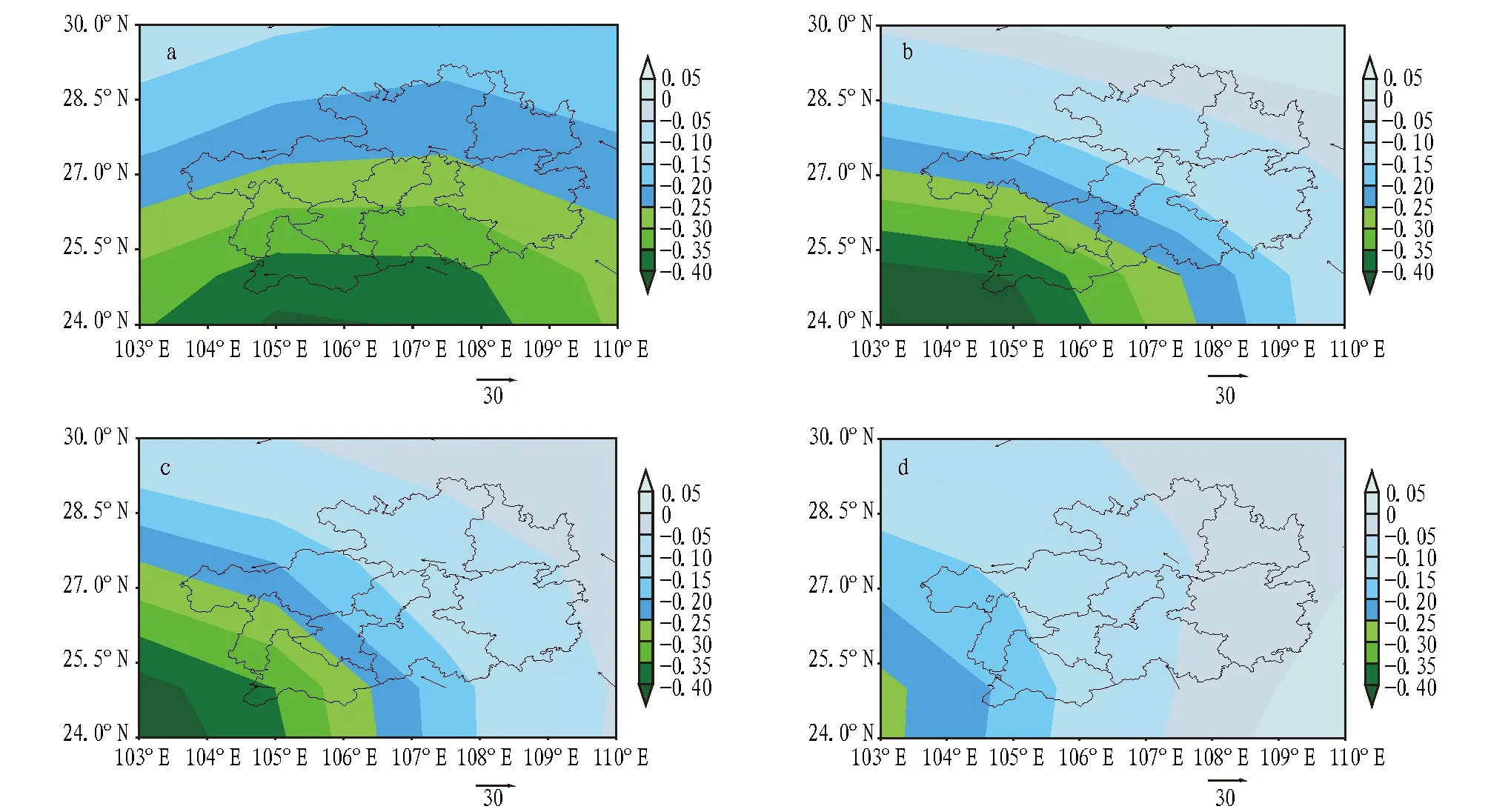

3.1.1 相对湿度和水汽通量散度。由图4可知,过程期间贵州省西南部700 hPa以下的相对湿度一直很大,17日8:00湿层增厚,>96%的湿层一直延伸至500 hPa以上。从17日8:00开始,低层的水汽通量散度负值不断增加,即水汽不断地辐合,到20:00,在850 hPa形成水汽通量散度的负值中心,中心值达-32 g/(cm2·hPa·s),水汽的辐合达到最强,与之对应此时段降雨最强;到18日8:00后,水汽通量散度由辐合转为辐散,降水也随之减弱[7]。

3.1.2 水汽通量。此次降水是16日8:00开始至19日8:00结束,主要降水时段集中在17日8:00~18日2:00,从图5可以看出,17日8:00~18日2:00贵州水汽通量条件很好,即水汽输送强度较强;水汽沿着东南方向输送,与台风登陆后移动路径一致,为此次降水输送了较好的暖湿水汽供应。17日8:00~20:00水汽通量最大,19日8:00水汽通量最小。可见,这种长时间的东南水汽供应与较强的水汽辐合为此次强降水提供了充足的水汽条件。

图4 2014年9月16日8:00~19日8:00相对湿度(a,%)和水汽通量散度[b,g/(cm2·hPa·s)]的垂直剖面Fig. 4 Vertical section of relative humidity (a, %) and vapor flux divergence[b, g/( cm2·hPa·s)]from 8:00 on September 16 to 8:00 on September 19, 2014

图5 2014年9月17日8:00~18日2:00水汽通量[单位:g/(cm·hPa·s)]Fig. 5 Water-vapor flux from 8:00 on September 17 to 2:00 on September 18, 2014

3.2 热力条件

3.2.1K指数。17日8:00,贵州省南部和西部地区均处于36 ℃以上,贵州大部分地区K指数均在34 ℃以上(图6a),说明能量场处于不稳定状态,17日贵州省西部和南部出现了雷暴天气。之后贵州省中西部和南部的假相当位温和K指数仍维持在较高的数值(图6b),中低层大气一直处于不稳定状态,与之对应强对流发展最为旺盛的阶段。

图6 2014年9月17日8:00(a)和20:00(b) K指数分布Fig. 6 Distribution of K index on 8:00 (a) and 20:00 (b) on September 17, 2014

3.2.2 假相当位温。从图7可看出,500~700 hPaθse值随高度变化,最大负值在贵州省西南部和南部地区,可知高层是一个层结不稳定的高温高湿区。中低层700~850 hPaθse值随高度变化,17日14:00假相当位温最大负值位于贵州中西部地区,即随高度增加而减小,为对流不稳定结构,可知中低层是一个层结不稳定的高温高湿区。说明不稳定能量的开始释放对应着降水的开始,强降水发生的过程中伴随不稳定能量的释放[8]。

注:a1、b1为17日8:00;a2、b2为17日14:00;a3,b3为17日20:00;a4、b4为18日8:00。Note: a1 and b1 were 8:00 on September 17; a2 and b2 were 14:00 on September 17; a3 and b3 were 20:00 on September 17; a4 and b4 were 8:00 on September 18. 图7 2014年9月17~18日500~700 hPa(a)和700~850 hPa(b)假相当位温变化Fig. 7 Changes of pseudo-equivalent potential temperature at 500-700 hPa (a) and 700-850 hPa(b) from September 17 to 18, 2014

3.3 动力条件 从图8可以看出,16日8:00~17日2:00,400 hPa以下的中低层散度场均为负值,即中低层辐合;400 hPa以上的高层均表现为正值,为辐散场。辐合辐散的中心值出现时间与降水较强的时间段相对应,由此可见,这种高层辐散、低层辐合的配置对降水非常有利,可增强其上升运动,为降雨提供了有利的动力条件。

图8 2014年9月16日8:00~19日8:00散度的垂直剖面(单位:10-5/s)Fig. 8 Vertical section of divergence on 8:00 on September 16 to 8:00 on September 19, 2014

4 地形作用

9月17日凌晨,“海鸥”在广西南部向西行进,贵州中西部出现大到暴雨,尤其是贵州省西部地区。贵州的西南部地区是典型的高原地区,地势西高东低。17日2:00低层散度值达最大,中低层辐合。17日20:00 850 hPa形成水汽通量散度的负值中心,水汽的辐合达到最强,与之对应此时段降雨最强。由于西南地区特殊的西高东低地形,中尺度辐合系统对中尺度对流云团的形成和发展起重要的作用,导致中低层东南风急流带在此滞留,降雨时间持续,特大暴雨主要分布在山脉迎风坡,说明地形对暴雨的强度及落区等起重要作用。

5 小结

利用自动气象站雨量资料及常规观测资料,从环流形势、物理量等方面对台风“海鸥”造成的贵州省内强降水天气过程进行了分析,得出以下结论:

(1)受500 hPa长波冷槽和强盛的副高南侧偏东气流影响,阻挡台风北上,台风路径偏西,是此次贵州省西南部强降水天气发生的背景条件。随着500hPa高原槽东移,中低层西南涡沿切变线移动,在中低层偏东风急流和西南风急流的强辐合区中产生的中尺度涡旋正好经过贵州西部和南部,造成此次暴雨。

(2)长波冷槽引导冷空气南下,侵入台风低压,加大辐合上升运动。冷空气的侵入使整层结构变为“上暖下冷”的结构。副高西伸加强,贵州处于高压北侧偏东风急流,推进台风向西移动。

(3)气旋性转动的中尺度回波团是在低层偏东风急流和西南风急流输送的暖湿气团中,由低层较强的偏西北风带来的干冷空气和低层偏东南风急流带来的暖湿空气的交互作用产生的强上升运动造成的。

(4)地形对暴雨的强度以及落区等起重要作用,由于西南地区特殊的西高东低的地形,中尺度辐合系统对中尺度对流云团的形成和发展起重要的作用,导致中低层东南风急流带在此滞留,降雨时间持续。台风“海鸥”云团的加强和发展与地形作用密切相关。

[1] 黄天福,刘鹏.贵州“8.15”大暴雨天气过程的物理量诊断分析[J].农技服务,2011,28(2):252-253.

[2] 陈习伦,何依遥,谭猛,等.贵州省2011年5月11日暴雨天气过程分析[J].贵州气象,2012,36(3):19-23.

[3] 万雪丽,杨静.低空急流对贵州夏季暴雨的作用分析[J].贵州气象,2007,31(3):16-18.

[4] 池再香,白慧,黄红,等.夏季黔东南州局地暴雨与西太副高环流的关系[J].高原气象,2008,27(1):176-182.

[5] 孙旭东,杨静,万雪丽.与低空急流相伴的一次暴雨天气过程诊断分析[J].广西气象,2006,27(S3):7-8.

[6] 李登文,杨静,乔琪.2006-06-13贵州省望谟县大暴雨的诊断分析[J].南京气象学院学报,2008,31(4):511-519.

[7] 卫甜,戴有学,张淑琴,等.临汾市“2013-07-12”区域性暴雨天气过程分析[J].科技与创新,2014(4):141-142.

[8] 吴德平,朱玲.“5.09”湛江特大暴雨的成因和特点分析[J].广东气象,2001(2):20-22.

Effects of Typhoon Haiou on Heavy Rainfall of Guizhou Province

SHANG Yuan-yuan, XIA Xiao-ling, TANG Yan-jing

(Meteorological Service Center of Guizhou Province, Guiyang, Guizhou 550002)

According to the precipitation data of seven elements of automatic meteorological station, the precipitation data of regional automatic weather station and the conventional observation, we comprehensively analyzed a regional heavy rainfall weather process in west and south Guizhou Province affected by typhoon Haiou from 8:00 on September 16 to 8:00 on September 19, 2014. Results showed that under the favorable large-scale conditions, cold trough on 500 hPa long wave and strong East airflow blocked the typhoon moving to north. The path of typhoon was west. Long wave guided the cold air move toward to south, with invasion of the typhoon depression, and the increase of convergence motion. The invasion of cold air made the whole structure change into the "warm up and cool down". The high and low altitude power, heat, water vapor and unstable conditions in Guizhou Province were beneficial for the rainfall process. The special landform of west and high east low in southwest region played an important role in the intensity of the heavy rainfall and its predicted area.

Typhoon; Heavy rainfall; Circulation pattern; Physical quantity; Landform

尚媛媛(1987- ),女,江苏赣榆人,工程师,硕士,从事短期天气相关业务及气象服务研究。

2016-07-20

S 16

A

0517-6611(2016)28-0186-05