古法斫琴造天地之音

文 | 殷贝 图 | 高蒙萌

古法斫琴造天地之音

文 | 殷贝 图 | 高蒙萌

[斫琴]

唐宋两代是造琴技术最主要之时期,所造出之琴大都造型美观,工艺精巧,发音优美宏亮。『蜀僧抱绿绮,西下峨嵋峰。我为一挥手,如听万壑松。』一几一榻,琴音蓦然而起,仿若置身空山幽谷。这,就是古琴的魅力。

丁弘,珠海市非物质文化遗产项目大休丝弦古琴斫造工艺传承人。

正值初夏,位于江门古井镇的“竹石山房”被绿色包围,典雅的小门廊,没有琉璃粉黛,却是全木搭建,花草掩映,石桌竹椅,笔墨丹青,一切都那么恬静。

在这方由苏州古建筑师设计的庭院中,靠墙堆放着从各处收集来的陈年杉木。丁弘说,斫琴讲究用放置数百年的老料,老木不易变形、开裂,木性稳定,做出的古琴声音清亮幽长。诚如宋代沈括在《梦溪笔谈》中记:琴材欲苍、松、脆、滑,谓之“四善”,乃音声之关键。每年他都要抽出一段时间去收集斫琴的老房梁木。从选料到制成,耗时一两年至多能斫出一把自己满意的琴。

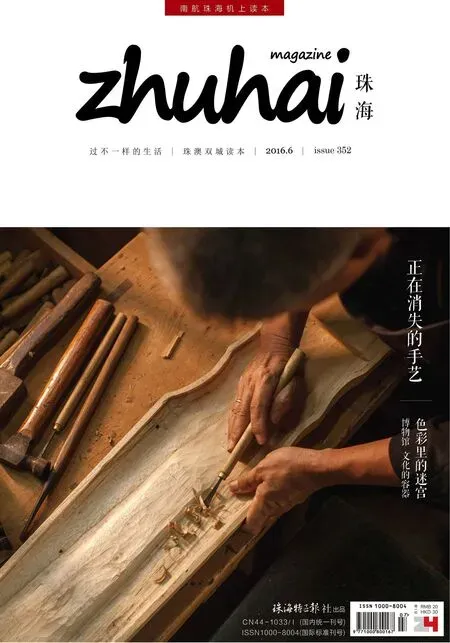

“斫,砍削之意。”据史料所载,唐代以前并没有专业斫琴师,琴人多是自斫自弹。如果单从技术层面而言,演奏的技艺水平不到位,也就发现不了乐器的技术问题和难点。善斫者必善弹,才能称为名副其实的琴人。丁弘,珠海市非物质文化遗产项目大休丝弦古琴斫造工艺传承人。一袭宽松的灰色布衣,此刻,正弯着腰给一张琴坯“上灰胎”。阳光透过窗棂斜照在他身上,伴着单调的刷刷声,让人心生寂静。

“灰胎的主要成分是大漆和鹿角霜。大漆是天然漆树,流出的汁液。鹿角霜是梅花鹿、马鹿、驯鹿等成熟脱落后的角。”丁弘解释说,古琴已经有三千年的历史了,但直到今天,要斫制一张好琴,却仍然须沿用古法。就如“上灰胎”,要反复涂抹二十遍。还有此前的斫木,在坯料上的凿刮,以及龙池、凤沼的深浅,头、颈、肩、腰的和谐,都要靠手指的触摸来感受木材的厚薄、材料的松软,决定槽腹深度;并靠眼睛和经验来度量,即便是再精密的仪器也无法替代。“力度太重挖薄了,声音就会空;如果没有到位,声音就会实,甚至闷不出声。”所谓,“良才易得,善斫难求”。一张好琴,斫制少则一两年,多则十数载,其间既有技艺的琢磨,也有灵感的乍现,还需要不断参透。

在中国历史上,古琴被推崇为琴棋书画“四艺”之首,却曲高和寡。随着手工斫琴师日渐稀少,传统的手工斫制技艺用“行将消失”四字来形容并不过分。2003年,古琴被列入联合国教科文组织《人类口头和非物质文化遗产代表作名录》之前,全国的斫琴师仅不足10人。据丁弘介绍,其丝弦斫琴技艺传承谱系源于清光绪年间的大休和尚,曾师从高僧太虚,精于琴棋书画,多与今虞琴家往来。其第二代传人徐文镜,琴棋书画、金石文字、篆刻等均造诣甚深,善斫琴、教琴,数十年不间断。第三代传人蔡昌寿于上世纪90年代开设斫琴研究班,后又成立“蔡昌寿斫琴学会”,培养斫琴人才。其弟子中丁弘是将传统斫琴技艺潜心回传内地第一人。

斫琴本身就是一门艺术

“琴有四美,一曰良质,二曰善斫,三曰妙指,四曰正心。”操琴与斫琴都是自我修行,对于古琴,丁弘几乎倾注了所有精力。

出生于澳门的他19岁开始随其浙江木雕艺人吴时盛习木雕,22岁拜澳门岭南派著名书画家谭允猷夫子门下研习书画。上世纪90年代初,丁弘偶尔听到了一首古琴曲,山之巍巍,水之洋洋,隐隐于心中流淌。自此,便萌生了习琴的想法,但当时人们对古琴知之甚少,良师难觅。1994年,在香港举办的古琴展上,他通过朋友辗转认识了自幼随父制作中国乐器,师从古琴家徐文镜钻研斫造古琴技艺的蔡昌寿先生。经其指点,茅塞顿开,并用4万元港币买了一把凤势式古琴,获刻名“霜天铃铎”。这把几乎用完他全部积蓄的古琴也是其第一把琴。

次年,丁弘开始每月往返港澳两地跟随蔡昌寿先生初涉斫琴,并得其引荐以泛川派古琴家苏思棣为师习琴。

斫琴入门极苦,虽然他从小跟邻居练就了不错的木工手艺,但要用漆液包裹琴胎,其中还有漆器的功夫。 “好的古琴之所以能够保存上千年,漆料是关键。但大漆桀骜难驯,不但有很难闻的气味,还容易让人全身过敏,手臂麻木奇痒,长水泡,脸肿。最后找到的克服办法,就是不断地适应,产生免疫力。”

然而,身体的苦并不是最大的难题。他师学所制的第一把伏羲式古琴,整整用了近6年的时间,其间曾经反复修改十二次,也才达到其心目中80分的效果。丁弘说,制形、修琴面、挖槽腹、合琴、上配件、贴夏布、修面漆、揩清、推光、上弦,都是斫琴固定的步骤,可剖析木梁、涂抹灰胎等各个环节的分寸,却无迹可寻。比如鱼腹状的深长槽腹是形成古琴悠长声韵的物理条件之一。但需要怎样的深浅,中空剜留怎样的大小,底面厚薄的比例如何匹配,三千年斫琴史没有定制。恩师所说的“差不多”,究竟是多少,只能凭自己摸索和比对。“学了也不一定就会做,做出琴的型不一定能做出琴的韵,这就是中国古艺的残酷。”

也正因此,斫琴,急不得。要熟练运用几十种工具,掌握两百多道工序。斫琴之人要耐得住寂寞,舍得下身心,方熬得出手艺,拿得出真品。

时至今日,丁弘已经做了40多把琴,一切都在感觉上。当他双手握紧锥子,用力推动,不露一丝犹豫。一推到底,刀口移动,木屑飞起,再依靠传统的刀、锉等工具进行抠挖、雕刻、打磨,槽腹逐渐成形。再如髹灰胎。古琴木胎制成后,在木胎上髹由大漆与鹿角霜调和而成的灰胎。刮一遍灰胎,要晾10天左右才能彻底干透,然后打磨,接着再刮一遍灰胎,再晾干,再打磨,直至琴面光洁细腻。之后,还要历经擦光、定徽、安足、上弦等。如此倾情用心,只为一琴。

对于丁弘来说,斫琴的过程本身就是一门艺术,他沉浸其中,并融入了不苟的匠心,每一张琴用材不同,灰层不同,雕饰不同,心性也不同,每一张琴都是独特的。

所以,他斫制的琴只交予懂琴的人收藏,那更像是一种托付。

善斫者必善弹,才能称为名副其实的琴人。

随着手工斫琴师日渐稀少,传统的手工斫制技艺用“行将消失”四字来形容并不过分。

对于丁弘来说,斫琴的过程本身就是一门艺术,他沉浸其中,并融入了不苟的匠心,每一张琴用材不同,灰层不同,雕饰不同,心性也不同,每一张琴都是独特的。所以,他斫制的琴只交予懂琴的人收藏,那更像是一种托付。

古琴之大美在于中和

近年来,随着传统文化的复兴,作为中华文化气质代表的古琴也有了中兴的态势。但操琴者有之,好琴者有之,斫琴者却还是越来越少。为了传承中华民族的技艺,作为澳门古琴学会会长、珠海古琴协会名誉会长的丁弘也在澳门、珠海、中山三地奔波教学。无论是习琴亦或斫琴,收徒条件是两个字,“诚心”。至于谁是下一个传承人,还是两个字“随缘”。毕竟,除了学艺,更多的是坚守。

坚守匠人之心,坚守传统之技。

“文化是不能断的,但你必须真诚地面对它,尊重它。”丁弘说,古琴象征了民族的伟大智慧。其本身就充满着传奇的色彩,比如,它长3尺6寸5分,代表一年有365天,琴面是弧形,代表着天,琴底为平,象征着地,又为“天圆地方”之说。古琴有13个徽,代表着一年有12个月及闰月。古琴最初有五根弦,象征着金、木、水、火、土。周文王为了悼念他死去的儿子伯邑考,增加了一根弦,武王伐纣时,为了增加士气,又增添了一根弦,所以古琴又称“文武七弦琴”。古琴一端较高,代表高山,中间用长长的琴弦,象征流水,宋朝《碧落子斫琴法》中就讲过,这是“山高水亦长”的自然大美境界,代表了最高的自然韵律。如果改变,会有损于古琴文化的完整。

此外,古琴之美并非声音越大越好,而在于“中和”。在很长一段时间里,为了满足表演声量的需要,人们将古琴的丝弦改为钢弦。但“丝桐合为琴,中有太古声”,是古人削桐为琴,束丝为弦之谓也,缺一不可为琴。

但如今不少逐利者为缩工期使用烘箱烤琴,不寻良材,不循时令,不用古法,任意更变工艺流程,使用车床刨琴,钢索尼龙为弦,或放大腔体增加共鸣,或使用石灰、化学漆,都是没有传承而造成认识上的缺失。在丁弘看来,背离传统技艺、审美和发声原理的改变,不是超越和创新,而是糟蹋经典,让人心寒。

现在,他和学生们仍然坚持着斫制丝弦古琴。每次上完琴弦,他都会忍不住抚琴几首,一来是试音,二来是感受又一种全新的声音的呼唤。似乎如此,方对得住唐朝诗人刘长卿那句:“泠泠七弦上,静听松风寒。”

这一次,他奏的是《遇故人》。曲未终,就已知欲觅高山流水的知音,未必是人,有琴足矣。从清晨到日落,在“竹石山房”的多数时间,丁弘就是这样在斫琴中度过,重复却乐此不疲。天气好时,四周的大树挡住了夏日的炽热,细碎的阳光透过树叶间的缝隙,在地上映出一片斑驳。不远处,灰瓦农田宁静悠远。袅袅琴声起,风清淡,心澄明,尤可吟:江上调玉琴,一弦清一心。泠泠七弦遍,万木澄幽阴。能使江月白,又令江水深。始知梧桐枝,可以徽黄金。

Made By Traditional Technique,Makes The Great Music