城市河岸带夏季土壤表层温度的多时间尺度特征及其影响因素*

郑潇柔,张 娜

(中国科学院大学资源与环境学院,北京 101408)(2016年1月14日收稿; 2016年4月13日收修改稿)

河岸带调节小气候这一生态服务功能引起了国内外很多学者的关注[4-5]. 反映河岸带小气候的指标主要包括气温、大气相对湿度、风速、地表温度(简称地温)、土壤温度和湿度等,其中土壤温度是大气与陆地表面物质与能量进行交换的结果[6]. 一方面,土壤温度通过植物生长模式、地上地下干物质的积累和根冠比等多方面影响植物生长发育[7-9];另一方面,土壤温度不仅能很好地指示气候变化[6],而且与小环境关系也很密切[10],是反映小气候非常重要的指标.

土壤温度和地温均可表征地表与大气之间的水热交换结果[11],但它们不尽相同. 从原理上,土壤温度反映的是大气-植被-土壤热交换的结果,可反映热量穿透地表草灌植被到达土壤表面及内部的状况;而地温则将地表草灌植被和土壤看作一个整体,对其中的热量分配不予区分,也不考虑土壤内部的热量状况. 从获取手段和结果上,大范围 (1~5 km) 每天的地温可通过遥感反演获取,但目前通过遥感反演和实测尚难以获取空间和时间分辨率均很高的连续数据;而土壤温度的连续变化可通过埋入式仪器高频率监测. 从研究内容上,目前对影响地温的因素及地温产生的效应研究较多;而土壤温度更多地是作为一个环境自变量,对土壤温度影响因素的探讨则很薄弱. 鉴于此,本研究着眼于土壤温度而非地温,通过分布密集的样点,采集时间间隔短的连续土壤温度数据,更好地研究较小时间尺度上地表草灌植被与土壤表面及内部的能量交换规律. 另外,土壤表层5 cm温度一般受下垫面植被配置的影响更大,其日振荡周期的振幅比深层土温大得多[12]. 为了更好地反映植被配置对土温的影响,本研究仅关注土壤表层5 cm土温(以下简称土温)的变化.

下垫面的植被配置特征(包括植被数量、类型和冠层结构)可通过影响到达土壤表面的能量及其支出的分配而影响土温[13]. 在植被数量的影响方面,地表枯枝落叶和树冠通过限制热量从大气向土壤的传输影响土温(特别是在夏季)[14-15]. 大多数研究仅考虑树冠的郁闭度或植被的覆盖度对土温的影响,而忽略了草灌层高度和乔木层叶生物量 (lb) 等其他单因素的影响及其综合影响. 在植被类型(如阔叶乔木和针叶乔木)和冠层结构(如乔-灌-草复合结构,树高与冠幅之比、株型等)的影响方面,仍缺乏实验数据的支持,较少获得系统性的结论.

与其他大多数环境变量一样,土温的变化也发生在多个时间尺度上,并可能出现多尺度等级结构,其中每一个等级水平对应一个尺度域. 目前研究较多的是日和年时间尺度[15],并且定性判断土温具有日和年这2个特征尺度(即土温变化的本征尺度,也是相邻尺度域的转折点).在不同时间尺度域上,由于发生的生态学过程不尽相同,决定土温变化的主导因素也可能不同. 因此,识别和选择不同时间尺度域应该是土温动态研究的基础. 但是目前大多数研究在分析土温影响因素时没有考虑尺度相关的问题.

本研究选择生态修复后的北京永定河平原城市河岸带,基于实测数据,拟解决以下2个尺度相关的问题:1)在日以下,以及日与年之间,土温是否还存在其他的时间特征尺度?2)总太阳辐射和下垫面植被配置特征对土温的影响是否发生在不同的时间尺度域上?并在此基础上进一步探讨下垫面植被配置对某个或某些时间尺度域上土温的影响机理. 研究结果可为设计植被配置合理的河岸带,调节小气候、减弱城市热岛效应提供理论依据,为构建河岸带结构对生态服务功能影响的评价体系提供参考.

1 研究方法

1.1 研究区概况

永定河全长约747 km,其中北京市平原城市段约37 km,从上游到下游依次包括门城湖、莲石湖、园博湖、晓月湖和宛平湖. 研究区为门城湖-莲石湖河段,位于门头沟区东部和石景山区西部. 门城湖位于莲石湖的西北方,两个河段首尾相连,分别长5.2 km和3.4 km.

《物权法》对于业主的共有权及共同管理权的行使进行了具体规定。第七十五、七十六、七十八条规定,业主可以设立业主大会、选举业主委员会;业主可以共同决定业主大会议事规则、选举业主委员会或更换业主委员会成员、选聘和解聘物业服务企业或其他管理人等;业主大会或者业主委员会的决定,对业主具有约束力。业主的成员权,主要是通过业主参加业主大会行使权利来体现的。由业主大会选举产生的业主委员会执行业主大会的决议,代表和维护业主的利益,决定小区的日常事务,其行为后果由全体业主承担。业主参与业主大会和业主委员会的活动,也就是业主基于私法上的权利而实现业主自治的过程。

20世纪中后期,北京市将永定河作为主要的泄洪河流,但却忽视了它的生态服务功能,结果造成一系列环境问题. 2009年以来,随着“四湖一线”生态修复工程的实施,先期在莲石湖和门城湖两边建成了绿色生态走廊. 修复措施包括小范围的地形改造,恢复缓坡断面,种植乔木、灌木和草本植物,形成有层次的岸坡绿化带等[16]. 修复之后岸坡的人工痕迹十分明显. 主要表现在:1)以 4°~9°的东北坡(西岸)和西南坡(东岸)为主,坡度和坡向均较为一致;2)用于地形改造和岸坡绿化的土壤来源相同,质地一致;3)绿化植被具有一定的垂直层次变化,人工乔木下主要以天然禾本科植物为主;4)较小范围内,呈现较为丰富的植被配置类型,但同类植被的株型、树高和胸径等的差异不大;5)工作人员每月均进行除草,其中9月份人为干扰最为频繁.

1.2 样点选取及野外测定

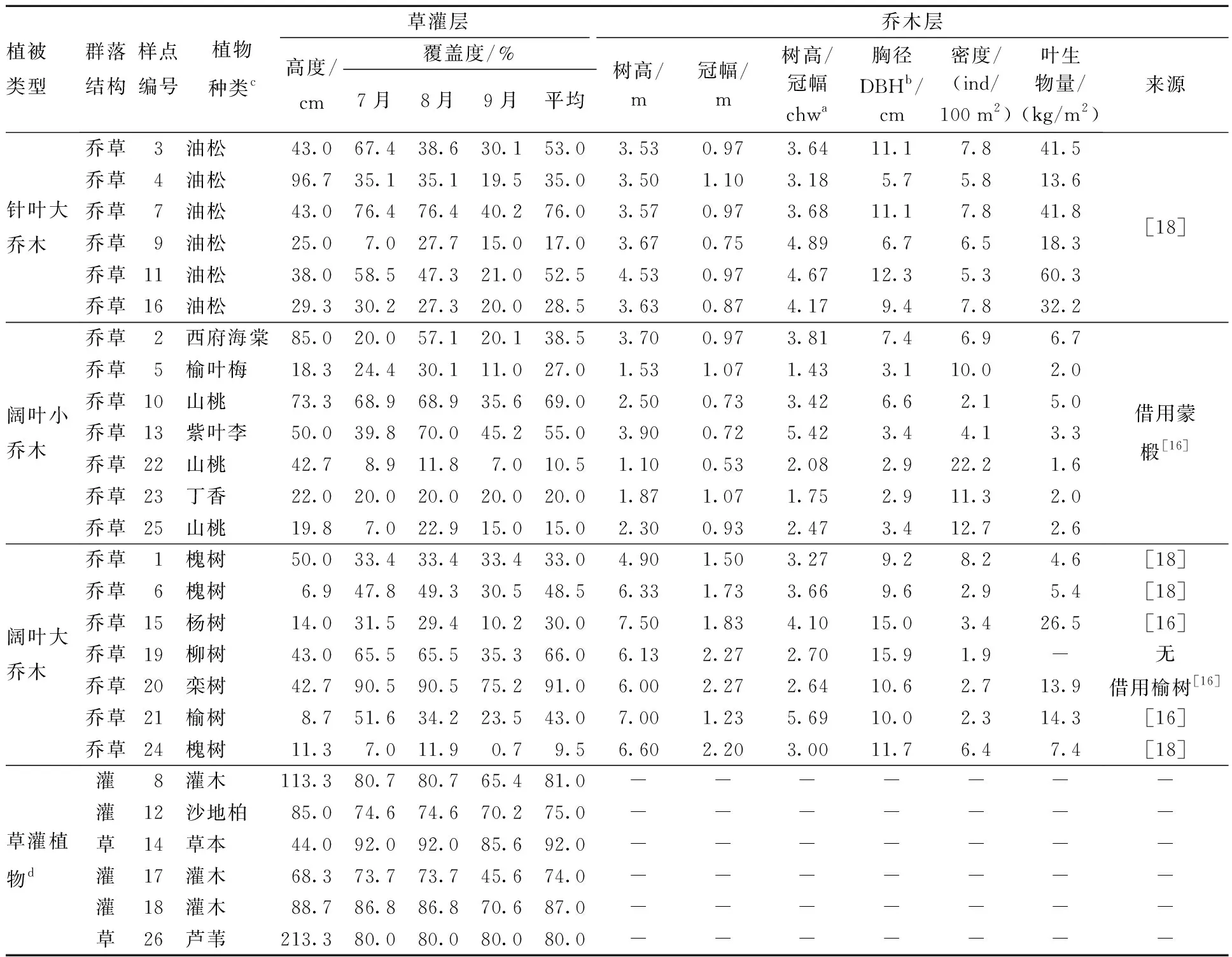

所研究河岸带区段内坡向、坡度、土壤物理和化学特性,以及大气状况近似.我们根据植被类型、数量和冠层结构的差异,沿着河岸带选取26个样点(图1),包含具有高、中和低草本植物覆盖度的阔叶小乔木林、阔叶大乔木林和针叶大乔木林,以及草本植物和灌木.

图1 河岸带26个样点的位置Fig.1 Location of the 26 sampled sites at the riparian zone sections

于2014年6月18日将Watchdog B土温测定仪埋入26个样点土壤表层以下5 cm处,于9月27日结束全部测定,共96 d. Watchdog B内置感应器和存储器,可以自动连续测定每间隔5 min的土温. 每个样点可获取27 576个观测值.

于2014年7—8月植物生长盛期,在每个样点周围20 m×20 m的范围内,随机选择3个点或3株平均木,一次性测定在整个植物生长期内变化较小的植被指标,并计算其平均值. 这些指标包括草灌层高度,乔木树高、胸径、冠幅、株间距和密度(表1). 对乔草样点,草灌层高度指草本层高度;对草灌样点,以草本植物和灌木较高者计算,以下均简称vh. 乔木树高用Vertex Ⅳ超声波测高测距仪测定;乔木密度通过点四分法计算得出;冠幅通过测量树干到树冠边缘的距离得到. 利用乔木树高和胸径这2个测定指标,结合北京或华北地区常见树种的异速生长模型[17-18],估算乔木叶、干和枝生物量.

表1 河岸带26个样点的主要植被指标

注:a) chw:树高与冠幅之比Plant crown height-to-width ratio; b) DBH:胸径Diameter at breast height; c) 油松PinustabulaeformisCarr. 西府海棠MalusmicromalusMakino. 紫叶李PrunuscerasiferaEhrhart. 山桃Amygdalusdavidiana(Carr.) C. de Vos. 丁香SyringaoblataLindl. 槐树SophorajaponicaLinn,杨树PopulusL.,栾树KoelreuteriapaniculataLaxm. 榆树UlmuspumilaL. 芦苇Phragmitesaustralis(Cav.) Trin. ex Steud. 沙地柏SabinavulgarisAnt; d) 小乔木与灌木植物按植物茎形态划分,小乔木具有明显的主干与分枝,灌木靠近地面丛生无明显主干.

我们探讨了估算草本植物和灌木覆盖度 (estimated vegetation coverage,EVC) 的新方法. 从所拍摄的照片中识别出土壤和植被像元之后发现,土壤和植被像元的红色通道亮度值 (R值) 与绿色通道亮度值 (G值) 均呈显著的线性相关性,R2均可达0.93以上. 但2个回归方程的截距差异很大,因为土壤和植被的可见光光谱反射特征的差异很大,植被对绿光的反射率显著高于土壤,而对红光的反射率显著低于土壤. 据此,将所有G值与R值之差大于10和小于10的像元分别设为植被和土壤像元,将EVC定义为植被像元数占总像元数的比例,并将此法命名为照片法. 为了验证该法,我们在野外随机选取350个样点 (1 m×1 m),在实地目测这些样点的植被覆盖度 (measured vegetation coverage,MVC),并拍摄它们的照片. 从照片中识别土壤和植被像元,同时用MATLAB软件提取它们的R值和G值. EVC与MVC 的比较结果表明,EVC与MVC之间有很强的线性相关性 (R2=0.88) (图2). 而且,R值与G值之间关系的规律普遍存在于在不同地点拍摄的具有不同覆盖度、绿色深浅程度或枝条遮挡程度的照片. 因此,用照片法估算的覆盖度具有较高的可靠性和适用性. 我们于7月10日、8月4日和9月2日,在26个样点处,分别选择3个有代表性的1 m×1 m大小的重复样方. 去除地表石块和落叶等之后,用普通相机在离地面1 m处垂直拍摄. 用照片法获得每个样方的EVC,并计算每个样点3个重复样方EVC的平均值,以此代表每个样点每月的覆盖度. 对乔草样点,覆盖度指草本层覆盖度;对草灌样点,以草本植物和灌木覆盖度较高者计算,以下均简称vc.

图2 照相法估算植被覆盖度的过程及其结果验证Fig.2 Process of estimating vegetation coverage based on taken pictures ((a) and (b)) and comparison between estimated and measured vegetation coverage values (c)

1.3 土壤表层温度时间特征尺度的识别

小波分析提供了识别变量的时间特征尺度的新方法. 它利用小波变换将原数据近似分解为一系列具有不同时间尺度特性的信号组分,从而将原数据定量为尺度和时间的函数. 在小波变换过程中,若选择的小波函数与原数据在某些尺度上较为吻合,则在这些尺度上就会产生较强的共振现象,出现强的时空格局特征,由此可识别出原数据的多尺度格局特征[20]. 小波方差指的是某个时间尺度上沿原数据时间轴的每个位置上小波变换值的平方的平均值. 小波方差随尺度变化的尺度图能够揭示每个尺度上的格局变化及其对整个格局影响的相对贡献,并且可通过小波方差峰值出现的尺度,检测格局主要发生的特征尺度[19-20]. 与小波变换值相比,小波方差仅与尺度有关,而与具体时间无关,因此能更清楚地识别变量的特征尺度.

墨西哥帽小波和Morlet复小波函数均属于连续小波,在土温时间格局分析中有其独特的优势: 1)相对于非连续小波,连续小波更适于揭示在时间上连续变化的土温的规律;2)它们的理论波形分别有单个和多个波峰,可能与土温在不同时间尺度上波动的实际波形近似,可将二者结合,分析土温的多时间尺度格局[21-24].另外,Morlet复小波的小波变换包括实部和模数. 其中,实部可反映不同时间尺度下土温的周期性变化,模数可反映对应时间尺度下土温的周期性的强弱,结合实部和模数的分析可更好地揭示原数据的变化规律.

本文利用Matlab 7.11小波分析模块获得小波变换值和小波方差,识别在河岸带岸坡不同样点处连续测定的土温的时间特征尺度. 当研究的时间尺度小于1 d时,对每个样点的27 576个连续观测值进行墨西哥帽小波变换;当研究的时间尺度大于1 d时,将每个样点每天288个观测值取平均后,再进行Morlet复小波变换. 同时,为了消除原数据边界效应对小波分析结果的影响,将原数据两端进行延伸,以增大观测的时间幅度. 但在对延伸后的数据进行整体小波变换之后,仅保留与原数据对应的小波变换值. 最后,根据小波方差分析结果,识别土温格局发生转折的时间特征尺度,并基于这些特征尺度分别作实部小波变换图.

1.4 统计分析

根据小波方差分析识别出的几个时间特征尺度,分别计算土温和总太阳辐射量 (total solar radiation, Rn) 在相应时间尺度域上的平均值,并分析二者在不同尺度域上的Pearson相关性(p≤0.05为显著,p≤0.01为极显著,下同).

根据土温的日变化趋势,将其分成若干子阶段. 分别计算每个样点在整个观测时段及各子阶段的土温均值,分析其与同期vc之间的相关性. 分别计算每个样点在7—8月植物生长盛期的土温均值,分析其与vh和lb之间的相关性.分别对每个样点在草木生长旺盛时期观测的土温值以小时为间隔取平均值,并按照植被类型(针叶大乔木、阔叶大乔木、阔叶小乔木和草灌植物)分为4组,通过两两配对样本T检验,比较组内不同样点在土温上的差异,单个样点的样本数达8 640. 对具有乔草结构的20个样点,以vc为10.5%的样点22(可近似为裸地)的日均土温为对照. 将每个样点按照植被类型(同上)和vc(0~30%、30%~60%和60%~100%)分组,构成9组植被配置样点. 计算对照样点与这些组合样点的日均土温之差与对照样点日均土温的比值,将其作为衡量降温效应的指标. 通过组合样点与对照样点间日均土温的两两配对样本T检验,反映组合样点可能呈现的降温效应的程度;通过不同组合样点间降温效应的T检验,比较具有不同植被配置的样点在降温效应上的差异.

2 结果与分析

2.1 土壤表层温度的时间特征尺度

对26个样点的土温的小波方差分析结果均表明,土温在多个时间尺度域上变化. 小波方差出现5个峰值,分别在1、10、20、35和55 d的时间尺度处(图3,以样点1为例),这些均是土温发生显著变化的临界时间,即时间特征尺度. 在从小到大的时间尺度上,小波方差依次增大,土温随时间变化的格局特征逐渐明显. 土温在55 d和35 d时间尺度上的振荡在整个观测时段均较强,属全局性振荡(图4(d)和4(e). 其中,在55 d时间尺度上存在2个高温中心和3个低温中心;在35 d时间尺度上存在4个高温中心和4个低温中心. 土温在1、10和20 d时间尺度上的振荡在某些时段较强,在其他时段较弱,属局域性振荡(图4(a)、4(b)和4(c)).

图3 河岸带的日均土壤表层温度的多时间尺度小波分析(以样点1为例)Fig.3 Wavelet analysis for daily mean top soil temperature measured at the riparian zone sections (taking site 1 as an example)

图4 河岸带的日均土壤表层温度在主要时间尺度上的小波变换的实部变化(以样点1为例)Fig.4 Variation in angle of wavelet coefficients for daily mean top soil temperature measured at the riparian zone sections (taking site 1 as an example)

土温在各个时间尺度域内发生振荡的强度、位置和范围均不同,这说明在不同尺度域内影响土温的因素和机制可能不尽相同. 本研究表明,Rn对土温波动的影响程度与时间尺度密切相关. 在日尺度上,土温与Rn之间呈极显著的线性正相关关系(Pearson相关系数r为0.56),说明Rn的日变化在很大程度上解释了土温高低起伏的日变化趋势(图5). 经过大气吸收、散射和反射的太阳辐射受天气变化的影响,日际变化幅度较大,并直接作用于土温,使土温在日尺度上有较强振荡(图4(a)).

在10 d和20 d尺度上,土温与Rn之间也呈显著的线性正相关关系(r分别为0.61和0.67),说明土温在旬和两旬尺度上的局域性变化强弱也在很大程度上受Rn的影响. 北京地区在2014年7月下旬—8月上旬经历多次暴雨,日降雨量均大于10.0 mm,其中7月30日降雨量高达41.6 mm,而降雨之后很快又放晴,Rn波动较为剧烈,造成土温在10 d尺度上的振荡在7月下旬—8月上旬较强(图4(b)). 而6月和9月较为干旱,降雨的时间间隔较长,日降雨量大部分小于10 mm,Rn较为稳定,土温平稳时间略长,使其振荡较强的特征尺度增大到20 d(而非10 d)(图4(c)). 另外,降雨过程使土壤湿度增加,土壤蒸发过程增强,并从土壤中带走较多热量. 此过程对土温产生持续多天的影响,增加了土温在旬和两旬尺度上的振荡强度.

图5 河岸带总太阳辐射量和平均土壤表层温度的日变化(以样点1为例)Fig.5 Daily variation in total solar radiation and mean top soil temperature measured at the riparian zone sections (taking site 1 as an example)

然而,在6月中下旬—9月下旬的更大时间尺度上,尽管Rn始终基本围绕着一个均值上下波动,但土温却经历了很大变化:先是迅速升高(第1阶段,6月18日—7月28日),达到峰值后下降且变化平稳(第2阶段,7月29日—9月3日),而后迅速下降(第3阶段,9月4日—9月27日)(图5). 相关分析表明,在35 d和55 d尺度上,土温与Rn之间无显著相关关系,说明Rn并不是土温在这些尺度上发生全局性变化的主导因素. 由于测定时间跨越初夏、盛夏、夏末和秋季,可以认为55 d的土温变化反映了天气的季节变化;35 d的土温变化平滑了短期内的天气变化,兼容了造成土温不确定性的因素,反映了土温稳定变化的月的时间周期. 与Rn不同,下垫面植被配置特征或者在整个观测时段几乎不变(如植被类型和冠层结构),或者在月或季节尺度上发生变化(如植被覆盖度和地上生物量),从而可在很大程度上决定土温在月和季节尺度上的全局性变化特征.

2.2 下垫面植被配置对土壤表层温度的影响

2.2.1 植物地上生长状况对土壤表层温度的影响

相关分析表明,在整个观测时段,26个样点的日均土温与其vc之间呈极显著线性负相关关系(r=-0.73);而且,在土温日变化的3个阶段,二者之间也均呈极显著或显著线性负相关关系(r分别为-0.79、-0.59和-0.53). 在生长盛期,20个乔草结构样点的日均土温与lb之间呈显著线性负相关关系(r=-0.46);26个样点的日均土温与vh之间也呈显著线性负相关关系(r=-0.40). 可见,若不区分植被类型,vc对土温的影响最大,其次为lb和vh.

若区分植被类型,lb、vh和vc对土温的影响程度可能存在差异. 将观察期内所有数据以小时为间隔取平均值(n=96×12),获得26个样点24个时间段的土温平均值,并根据植被类型作图(图6):1)对针叶大乔木,样点11的vc比样点3和7低13%~23%,vh近似,尽管前者的lb比样点3和7高约45%,仍使前者的土温极显著高于后者,说明vc对土温的影响强于lb(图6(a)). 2)对阔叶小乔木,在lb近似的情况下,样点22的vh比样点23高近一倍,尽管vc比样点23 低近1倍,但土温仍显著低于样点23,说明vh对土温的影响强于vc;样点22与样点5的比较也说明了这点. 在vh近似的情况下,样点23的lb比样点25低23%,尽管样点23的vc比样点25高近2倍,但其土温仍然显著高于样点25,说明lb对土温有显著影响,且强度大于vc(图6(b)). 3)对阔叶大乔木,尽管样点24的lb和vh比样点6分别高37.0%和63.8%,但其土温极显著高于样点6,与其vc低85.4%有关,说明vc对土温的影响强于lb和vh. 尽管样点1的vh比样点6高6.2倍,但其土温极显著高于样点6,与其vc和lb分别低30.1%和14.8%有关,说明vh对土温的影响比vc和lb小得多. 同样,样点1与样点21和15的比较也说明lb对土温的影响强于vh(图6(c)).4)对草灌植物,样点14的vh比样点8、12和18低48.2%~61.2%,其土温极显著低于后者,与其vc较高有关,即使仅高6.0%~23.3%,说明vc对土温的影响强于vh(图6(d)).

综上所述,不同植被类型的lb、vh和vc对土温的影响程度存在差异. 其中,对针叶大乔木,vc对土温的影响最大,而vh和lb的影响较小;对阔叶小乔木,vc对土温的影响明显小于vh或lb;对阔叶大乔木,vc对土温的影响最大,其次为lb,vh的影响最小;对于草灌植物,vc对土温的影响最大,而vh的影响较小.

图6 河岸带各采样点间土壤表层温度的差异(6月18日—9月27日)Fig.6 Variation in hourly mean top soil temperature measured at the riparian zone sections (from June 18 to September 27)

2.2.2 植被类型和冠层结构对土壤表层温度的影响

T检验结果表明,当样点的vc分别为低、中和高时,针叶大乔木样点的日均土温分别比阔叶大乔木显著低0.46、1.51和0.80 ℃,分别比阔叶小乔木显著低0.99、1.44和0.75 ℃;而阔叶大乔木与阔叶小乔木的日均土温之间无显著差异.

当vc为高(大于60%)和中(30%~60%)时,针叶大乔木样点具有明显的降温效应,分别达(10.7±5.2)%和(7.0±3.1)%;当vc低于30%时,不具有降温效应. 当阔叶小乔木和阔叶大乔木样点为高vc时,降温效应可分别达(7.2±4.2)%和(6.7±3.5)%;为中vc时,降温效应明显减弱;为低vc时,不具有降温效应. 说明对于针叶大乔木样点来说,影响降温效应的vc阈值约为30%;对于阔叶小乔木和阔叶大乔木样点来说,该阈值为60%.

阔叶小乔木和阔叶大乔木的株型均可近似为球型,在株型相近的情况下,阔叶小乔木与阔叶大乔木样点的土温差异主要源于vc. 针叶大乔木与阔叶大乔木的株型明显不同,可近似为圆锥形. 在树高与冠幅之比近似的情况下,针叶与阔叶株型的差异可能会对土温产生显著影响. 例如,样点9(针叶大乔木)的vc和乔木层lb均低于样点15(阔叶大乔木),且树高与冠幅之比近似(分别为4.9和4.1)(表1),但二者的夜间(21—9时)土温并无显著差异,且样点9的白天(9—21时)土温甚至显著低于样点15(图7). 如果vc和lb增加会降低土温,那么,在vc和lb较高时土温反而较高就可能源于冠层结构,特别是株型.

图7 河岸带针阔大乔木样点间土壤表层温度的差异(6月18日—9月27日)Fig.7 Variation in hourly mean top soil temperature measured at the riparian zone sections (from June 18 to September 27)

3 结论与讨论

本研究表明,城市河岸带的土温的时间动态在日以下的尺度域不存在其他时间特征尺度,而在日变化和年变化之间还存在旬、两旬、月和季节尺度上的变化,具有多个时间特征尺度. Rn主要决定日、旬和两旬尺度上的土温动态,而下垫面植被配置特征则主要决定月和季节尺度上的土温动态.

在区域气候、地形和土壤条件近似的情况下,城市河岸带的土温和降温效应主要受下垫面植被配置的影响. 植被配置上的差异将决定大气-植被-土壤的辐射平衡过程和土壤热量收支上的差异,并最终体现在土温差异上.

下垫面的地上植物生长状况对土温有一定的影响,其中vc的影响最大,lb和vh次之.vc或lb或vh越大,土温越低. 这是因为,当植被类型和冠层结构相同或相似时,在vc或lb较高的样点处,乔冠层和草灌层植物对净辐射的吸收量较大,乔冠层和草灌层下及其周围开阔空间的光照地面所占的面积比例较小,地面可接受的净辐射量较低,而乔木和草灌植物蒸腾过程耗能却较大,因此土温降低显著. 这种关系在生长初期和盛期更为明显,但随着生长末期lb和vc的降低而减弱. 大多数植被类型是vc对土温的影响大于lb和vh,除阔叶小乔木与之相反. 阔叶小乔木的lb(1.6~6.7 kg/m2)明显低于针阔叶大乔木的lb(4.6~60.3 kg/m2),lb的变化直接影响地面周围开阔空间的光照地面所占的面积比例与地面可接受的净辐射量,故lb对土温影响较大. 阔叶小乔木的vh(44.4±26.8 cm)明显高于阔叶大乔木(25.2±19.0 cm),vh变化对土温的影响更大. 另外,除土温本身之外,基于对照样点的降温效应也随着vc的增加而增强. 一些研究认为,在vc较低时,提高vc所产生的降温效应要比vc较高时更为明显[25]. 但我们的研究表明,该结论仅适用于针叶大乔木;对于阔叶乔木,从中vc提高到高vc时,所产生的降温效应更为明显.

植被类型和冠层结构对土温和降温效应也有一定的影响. 当vc近似时,针叶大乔木样点的土温要比阔叶乔木样点低,且降温效应也更为明显. 这是因为,针叶大乔木的株型呈圆锥形,一方面,其冠层反射率显著高于株型呈球形的阔叶乔木,冠层表面可获得的净辐射量较低;另一方面,其冠层下及其周围开阔空间中的阴影面积比例较大,地面可接受的净辐射量较低[26]. 另外,针叶大乔木的枝下高很小,这进一步增大了冠层下的阴影面积,降低了地面可接受的净辐射量,因此土温较低.

目前研究区已开展的一系列生态修复措施对河岸带的植被配置进行了一定程度的优化,但其所包含的理论依据并不是很充分. 本研究结果可为城市河岸带生态修复过程中的植被配置提供一定的理论依据和设计建议. 首先,河岸带乔草类型的垂直结构较为单调,上层以人工乔木为主,下层多为天然禾本科植物,覆盖度大多低于30%,从而严重影响了这种植被类型(尤其是阔叶乔木类型)的降温效应. 建议在乔木下补种耐阴草被,增加覆盖度. 在草本植物的选择上,也应注意偏向那些植株高大的草本植物. 其次,目前永定河城市河岸带修复时间不长,种植的乔木仍多为幼苗,叶生物量较低,且有些树种生长缓慢,在今后若干年内,可以生长较快的阔叶乔木为主,以降低土温. 在此基础上,可考虑适当增加一些针叶乔木,以提高降温效应.

在今后的研究中,可选择地形和土壤条件不同的样点,揭示坡度、坡向、土壤含水量和质地等河岸带物理结构指标对土温的影响. 另外,受观测时间的限制,本研究识别出的土温变化的最大时间特征尺度为55 d. 在今后的研究中可延长观测时间,以识别出可能更大的时间特征尺度,揭示土温在更大时间尺度上的变化规律和影响机制.

——低维护的小型观赏草阔叶山麦冬