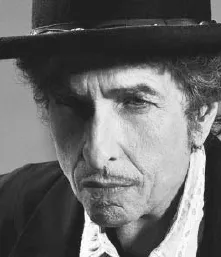

为什么鲍勃·迪伦的诗人桂冠当之无愧

为什么鲍勃·迪伦的诗人桂冠当之无愧

一个海外的诗人朋友,把Bob Dylan翻译为“八步敌轮”——可谓神译。“八步”让人想起古代侠士“流血五步,天下缟素”之勇,“敌轮”让人想起螳臂当车的孤胆英雄——总之这个形象,很像那个“一个人,没有同类”的聂隐娘。的确,无论在音乐界还是在诗歌界,要找一个像鲍勃·迪伦的人,很难。他的特立独行,不但在处世也在立言上,他的诗篇,写满了“No”,这是一个无时无刻不在怀疑、拒绝、否定的诗人。

2016年诺贝尔文学奖颁发给鲍勃·迪伦,为他“在伟大的美国歌曲传统中创造的诗性表达”——这个笼统的理由未免收窄了鲍勃·迪伦的复杂意义,虽然这是他的首要成就。不是别的,正是诗,对诗的重新认识、重新定义以及拓宽,成就了与众不同的鲍勃·迪伦。然后我可以加上:在伟大的现实艺术传统中创造的颠覆现实性表达;在伟大的拓荒者叙事传统中创造的流浪文学表达;在伟大的西方正典传统中创造的草台马戏小丑式表达……诸如此类。

迪伦就是这样一个诗人,浑身充满了矛盾,诗歌当中也充满相悖的修辞、不断反对自身的反讽,但当这些矛盾集中撞击的时候,它们唤起巨大的能量,构成他歌词中难以解析的魅力与感召力,就此而言,当代美国诗歌在世的人物,仅有盖瑞·斯奈德能与之匹敌。其余的大学写作班教育出来的中产小趣味诗人们,简直弱爆了——因为即使在鲍勃·迪伦书写街上琐事的时候你也能听到巨轮在倾轧大地,其他人书写大地动荡的时候你只能听到关于邻人的蜚短流长。

鲍勃·迪伦在1960年代末接受记者采访时说过一句名言:“Some people feel the rain. others just get wet.”这是一句富有典型迪伦式反讽+隐喻的话,它呼应他的名作《A Hard Rain’s A-Gonna Fall》(《暴雨将至》),当年适用于讽刺那些《Ballad of a Thin Man》(《瘦子歌谣》)里Mr. Jones那样麻木的庸众,此刻也适用于区分不同的诗人:有人对暴风雨敏感若旗,有人被自怜自哀的眼泪淋得精湿。

真诗人鲍勃·迪伦是反对刻奇、反对意淫、反对为“时代精神”打卡背书、反对只做“单向度的人”的——后者恰恰是社交媒体时代我们一再获得的面具。早在上世纪60年代嬉皮士们封他为抗议民谣或者叛逆精神之王的时候,他就报以冷脸,直到现在他在演唱会上如果选唱60年代“圣歌”《Like A Rolling Stone》(《像一块滚石》)他还会故意跑调,这就是态度所在。当大众想象诺贝尔文学奖应该文以载道的时候,别忘了他也曾反对文以载道——或者说他有完全不同的装载方式,他直面“政治正确”背后黑暗的一面、“正义”复杂的一面,盲目歌颂的人将会被吓一跳。

他更愿意在诗歌中谈论一件事情而不是宣扬一种观点,因此鲍勃·迪伦很多歌的题目开头都是“Talking XX”,这是一种面对世事坦然敞开的态度。当这个开放的舞台搭建起来,他就开始他独有的叙事——深受布莱希特早期的歌谣体诗的影响,擅于以断片式的小叙事来容纳戏剧性和抒情,其实这也是美国民谣的传统。另一方面他也秉承了布莱希特的怀疑精神——这怀疑甚至指向自身。

鲍勃·迪伦的直面真实、不妥协的倔强劲头来源于民谣先锋伍迪·格斯里(Woody Guthrie);但他比伍迪多了几分狡黠——这点还是像布莱希特。他形容布莱希特的诗的一句话其实也是他自己的诗歌理想:“这首歌把你打倒在地,它要求你认真对待。它绕梁不绝。伍迪从来没有写过这样的歌。这不是抗议歌或者是时事歌,这里面也没有对人的爱。”因此我为我所喜欢的迪伦的诗歌打过这样一个比喻:“它不是战斗手册,而是这荒诞世界的地形图。”

如果纯粹从现代诗的标准来看,鲍勃·迪伦的诗歌有时带有一种令人不快的矫饰、含混与夸张,其实这也和背德者洛特雷阿蒙相似,他们都擅于使用铿锵的节奏、繁盛的意象去讲述令人不安、甚至难堪的东西;熟悉帕索里尼、寺山修司电影的人应该不会对这种挑衅陌生。这种对正襟危坐的中产阶级现代文学的逗弄与戏谑,倒是迪伦至今仍然会做的事,也成为了从城市民谣、朋克到车库音乐的歌词一以贯之的Cult趣味。

但鲍勃·迪伦之所以感人,不只是这种地下声音的迂回咆哮,还有他的人情细腻之处,这倒是美国诗歌传统之一,由弗罗斯特到洛厄尔、奥哈拉甚至斯奈德与金斯堡都有其婉转熨帖得让人心软的一面。鲍勃·迪伦每写到女性,便是一些独特的现代形象,甚解风情。

我最喜欢的《It’s All Over Now Baby Blue》(《现在一切都结束了,宝宝蓝》)和《Just Like a Women》(《就像个女人》)是奇怪地纯洁着的悲歌,前者承接《Like A Rolling Stone》——著名的《Like A Rolling Stone》是一首虚无但不忏悔之歌。它的特别之处在于它不断挖苦和讽刺的那位女性,最后成为众生的隐喻。对这些早期源自被背叛、被伤害的女性形象的一次较远也较成功的回响,是上世纪70年代后期那首旋律极为忧伤的伪吉普赛歌曲《One More Cup Of Coffee (Valley Below)》(《再来一杯咖啡,溪谷下游》):“你的爸爸是一个亡命之徒/一个职业流浪者他将教给你怎样挑选和决定/怎样投掷飞刀。/他俯瞰着他的王国没有陌生人能够闯入/他的嗓音颤抖,当他大声咆哮为了一碟子食物。……你妹妹感觉到她的未来会像你的妈妈和你自己。/你从不学习阅读或写作/你的书架上没有一本书。/你的希望没有极限/你的声音像一只草地鹨/但你的心像海洋神秘而幽深。/上路之前,再来一杯咖啡,/再来一杯咖啡我就走去那溪谷的下游。”(周公度译)对异性、对另一“阶层”有如此同理心的想象,也可知外表冰冷的迪伦实则是多情之人。

可惜,收录这首歌的专辑《Desire》(《欲望》)出版之后,迪伦的诗歌走向所谓新福音时期,前面的叛逆、实验、庞杂与孤倔都大大减少。这点我的判断与《伊甸园之门》的作者莫里斯·迪克斯坦相若,屁股决定脑袋,鲍勃·迪伦那一代有一句名言:“不要相信30岁以上的人”——可是很快,提出这句话的人也30岁了。年龄、名声、财富、家庭等等都迫使一个人妥协,鲍勃·迪伦也不例外,他能坚持的也就是不屈从于歌迷和传媒对他的各种加冕,保持着一种超然的愤世嫉俗,但诗中的锐气不复返矣。

所幸,诗歌是奇异又势利的魔法阵,多少诗人仅凭一首杰作被后世记住,又多少诗人写了一辈子平庸之作而销声匿迹。鲍勃·迪伦即使仅仅留下本文所写到的16首诗歌,也足以自成20世纪诗歌中最特立独行的一种声音,何况以其晦涩深奥竟然也获得了广大的受众,不能不说他自有魔力。

(摘自《南方人物周刊》2016年第32期 廖伟棠/文)