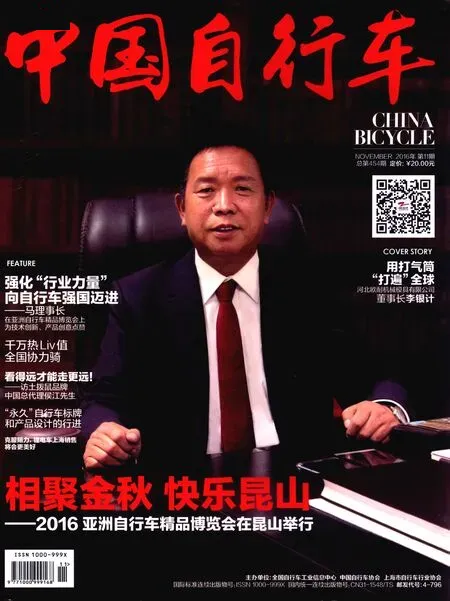

用打气筒“打遍”全球

——访河北欧耐机械模具有限公司董事长李银计先生

文:余海峰 孙妮娜

用打气筒“打遍”全球

——访河北欧耐机械模具有限公司董事长李银计先生

文:余海峰 孙妮娜

I n t e r v i e w with Li Yinji, President of Hebei Ounai M e c h a n i c a l Mould Co.,LTD

编者按:河北欧耐机械模具有限公司地处平乡,一开始就给人一种不同凡响的感觉。2006年的欧洲之行,让我有幸与公司董事长李银计先生相识,但那时我对河北欧耐的了解却还只是停留在道听途说的基础之上。只有当这次在上海再遇李董事长,我们对其进行了深入地访谈,才算是对河北欧耐有了一次真正意义上的了解。

记者:首先想请您谈谈您的人生轨迹、您的创业经历以及您是如何赚到第一桶金的?

李银计:我是1976年参军到北京卫戍区当兵的,6年后退伍回到家乡。那时家里很穷,记得我当时拿了全家仅有的5元现金 (这是真的,不是在讲故事),作为路费,带着我们平乡生产的自行车飞轮出去推销。飞轮很便宜,每只仅0.8元,背出去坐火车到河南市场可以卖2.5元一只,第一次我背了300只,以后每周出去一次。我拿货时不用付钱,卖不完可以退货。一只飞轮可以赚1.7元,刨去0.2元成本,实际可赚1.5元,这样每月就能赚2 000元。在1982年,这个收入算很高了,我就是用这种方法赚到了第一桶金。

有了第一桶金后,我就产生了一个念头:搞低端产品不行,要提升技术水平,走高端路线。要走自己的路,不做拼力气的事情,不做假冒伪劣产品,要做对社会、对百姓没有伤害的产品,从长远角度来选择产品、设计产品。自此我便开始了自己的创业旅程。

记者:这可能和您在部队锻炼这么多年,所受的教育有关。

李银计:关键在于我选择的是一种正确的思想,直到现在我也没有认为这种思想有什么问题。

记者:贵公司现在生产哪些产品?

李银计:现在我们公司的主要产品是机械模具。为什么做模具?因为平乡一开始有很多做小五金的人,后来开始做自行车零件,但做法很初级,产品很粗糙,大都是家庭作坊。而这种家庭作坊要升级,其瓶颈就是模具。于是我就选择了这个行当,想为平乡自行车产业升级做些贡献。当然选择这个行当也由于它是自行车产业链中的重要一环,而那时平乡却没有人做这个。所以我觉得它是有未来的产品,是能给企业带来生命力的产品。

1986年我买了一台当时在国内最先进的机床,开始向产品规模化目标发展。至1988年,我们的机床发展到了6~8台,我们的产品很快地辐射到了周边地区。所以,在1990年之前我们主要是服务于自行车零部件企业,以冲压和小压铸机加工为主。当时在平乡,大大小小的企业无一家是我没有服务过的。

记者:那您为什么选择模具,而不是跟着其他人一起做自行车?你有这方面的基础吗?

李根计:各人的想法、出发点都是不一样的。说心里话,我当时很看不起平乡的自行车产业。因为那时候的环境太差、品味太低,产品没有技术含量、没有生命力,也没有几家企业能够真正做好产品的,只是一味的低价运作。所以,为了追求自己的梦想,我一直都只做服务,不做产品,但即使这样也感觉仍有做不完的事。直到1995年,平乡县的李县长希望我在县城建一所工厂。于是,我在县城买了一块地,盖了工厂。当时地也很便宜,才9 000元一亩。

等一切就绪时,李县长又跟我说,你要做一个与自行车相关的工厂,带头做一些精品出来,如果平乡的自行车长期没有好的产品,就永远走不出去。类似这样的话,他跟我说过3次。最后一次,我向李县长保证,我会用2年时间做一个好产品出来。

从1996年到1998年,我真的用了2年时间,做出了独一无二的自行车打气筒。当时我想,我不要求赚多少钱,只是想做一个有品位的产品。平乡要想把产业做起来,一定要出现几家能够做好产品的企业。

1998年我拿着自己研发制造的打气筒参加了几次展会。记得1999年我在北京展览馆参展时,有一位老先生非常有趣,他说:“小伙子,你的产品成功了,可能你自己还不知道你完成了一件重大的事情,你把打气筒这个产品革新换代了”。我问他这个产品好在哪里?他说,我们的产品结构变了。因为当时的打气筒都是上海八一厂生产的需要加油的那种,使用时一不小心就会把油弄到衣服上,洗也洗不掉。而我生产的打气筒,没有油。我们采用的是发动机原理,经过反复试验、多次失败以后才研制成的。打气筒的关键技术是密封材料的使用,我们先用金属密封材料,又用橡胶密封,做多次试验,结果都失败了。我曾带着邢台长城汽车制造厂的研发队伍做实验,花掉了150万元但没有成功。研发团队的几名骨干都有些泄气,这看似简单的工艺,却很难做成功。但我不甘心,又从邯郸调来一位高工和我一起研发,他原来是模具厂分厂厂长,后来任机械厂的厂办公室主任。我想既然失败的路已经走到底部,一定离成功不远了。在这位高工的帮助下,经过一段时间的努力,我们终于在1999年五六月份试验成功,做出了新一代的自行车打气筒,2000年正式投放市场。

记者:请介绍一下您的这款打气筒有什么特点?用的是什么材质?

搞低端产品不行,要提升技术水平,走高端路线。要走自己的路,不做拼力气的事情,不做假冒伪劣产品,要做对社会、对百姓没有伤害的产品,从长远角度来选择产品、设计产品。自此我便开始了自己的创业旅程。

李根计:我们的产品用的是铝管,密封圈用的是一种特殊的胶。

所以,这个产品是我们民族的产品,哪怕再小的产品,能做出换代产品也是一种贡献。

记者:您有没有申请专利?

李根计:申请了,我们的打气筒加起来的专利差不多有100项。2000年申请了几项,2005年申请了36项,到2016年专利到期后我又重新整理申请了30多项。其中有2~3项都是发明专利。

记者:您当时为什么要做打气筒,有什么样的经济价值和社会价值?

李根计:首先,是多了一个替代产品。其次,它有很多特点:传统的打气筒需要打30次才能打满,我们的打气筒打11次就可以把新轮胎打爆。当时我们的打气筒成本是8元,批发价19.8元,虽然卖了高价,但还是供不应求。我们在一个省找一个代理商,全部用现金拿货,排一个月的队才能拿到货。

记者:当时市场上还有其它品牌吗?

李根计:说到品牌还有一个故事。2000年我把销售公司设在了北京,品牌叫欧耐,销售公司叫北京欧耐经贸有限公司。在作市场定位时,我们主要讨论如何从战略角度提升品位,让市场接受我们的产品?在开会讨论定价问题时,大家意见不一,提出12元、13元、14元、15元的都有,而我要求一定要把价位定在19.8元,不能改变!这主要是考虑到几个方面的原因:一是为经销商留出必要的利润空间;二是提升企业实力;三是要让市场能够接受。

但我们的开头很难,公司开了3辆车,出去转了3个月只卖了100只打气筒,有些股东开始打退堂鼓了。后来我自己去了江西等地,一共走访了800家经销商。经过40多天的努力,打开了局面,开始有了起色,以后每单大都是1 000件,出现“卖疯了”的状况。

之后我们又采用了一些促销手段,扩大品牌影响。比如买打气筒送自行车、洗衣机、电冰箱、空调、手机、传真机……当时我还买了10 000辆捷安特自行车作为礼品,送给客户,在市场上引起很大反响,有人称其为“欧耐现象”、“打气筒现象”。大家纷纷议论,“你怎么可以把8元钱的打气筒卖到19.8元,而且能控制市场不乱套。”其实我的目的就是要让更多的人认识我们这个新产品、新品牌。

这就是2000年~2006年这6年间我们做市场的故事,这6年我们把上海的知名打气筒品牌挤掉了,把永康的一些假冒产品挤掉了。包括现在市场上的珠峰气筒、明珠气筒等目前都用我们的内管。我们当时提出的口号是:“世界气筒看中国,中国气筒看平乡”,相当自信!那时我们的产品已经替代了市场其它产品,花了5年时间验证了之前那位老先生所说的话——做了一款换代产品,对传统气筒进行革命性的改变。

记者:您能再描绘一下当时的替代产品和原先市场的产品有哪些明显的不同?有哪些特点?

李根计:特点,第一是轻;第二是充气量大;第三,尽管价格高于市场普通打气筒,但性价比高、经久耐用;第四,清洁无油。当时我们征集的一句广告语很有意思,令人印象深刻:“欧耐气筒,干净没油,打爆地球!”,当然这话有点夸张。

我们为全国的自行车提供了10年免费服务,修车铺的气筒用坏了,经销商依然为他们更换新的,让产品的使用价值得到充分体现。

6年后,公司盈利了,但是问题也出现了。我的合作伙伴北京欧耐公司负责人提出与我分手,不久我们就分开了。于是我们停用欧耐打气筒的品牌,改为昊峰、铸盛、BMB等,开始了第2次市场创业,这也是公司发展中遇到的重大转折点。

在众人都坐等河北欧耐和北京欧耐打仗时,我们并没有打起来,因为我把目光转向了国际市场。经过实地调研后我发现,国际市场的发展空间很大。

记者:记得在2006年我曾和您一起去科隆展观展。

李银计:对,那是我第1次去科隆展参观,2007年就开始正式参加科隆自行车展了。当时我一个人带了2个大皮箱奔赴异国,但是接单后第一批货发出去却亏了不少钱。记得当时客户拿来的一只打气筒样品问我能不能做,我说可以。对方给出2.1欧元的报价,最后以2.3欧元成交。收到款之后我们就立刻组织生产,但当货发送后,我们忽然发现产品有缺陷,于是主动把全部货物撤了回来。回来后又重新加工,这一折腾一共赔了20万元。虽然亏了钱,但或许是我的这种态度感动了客户,从那次之后,对方再也不会担心我的产品有质量问题,而且我们的业务往来一直保持到现在。

记者:请您再讲讲公司研发团队情况。

李银计:这几年通过不懈努力,我们获得了国家高级技术企业称号,建立了河北省政府、发改委命名的企业技术中心,河北省工程大学与我们共同组建了铸造类工程实验室,并在今年建立了上海交通大学副校长、工程材料学院院长丁洪涛的院士工作站。到目前为止,我们的工程技术人员共有70人左右,员工总人数530多人,其中负责打气筒制造的员工占到一半以上。

记者:现在像打气筒这样的产品已经没多少利润了,您还在做吗?

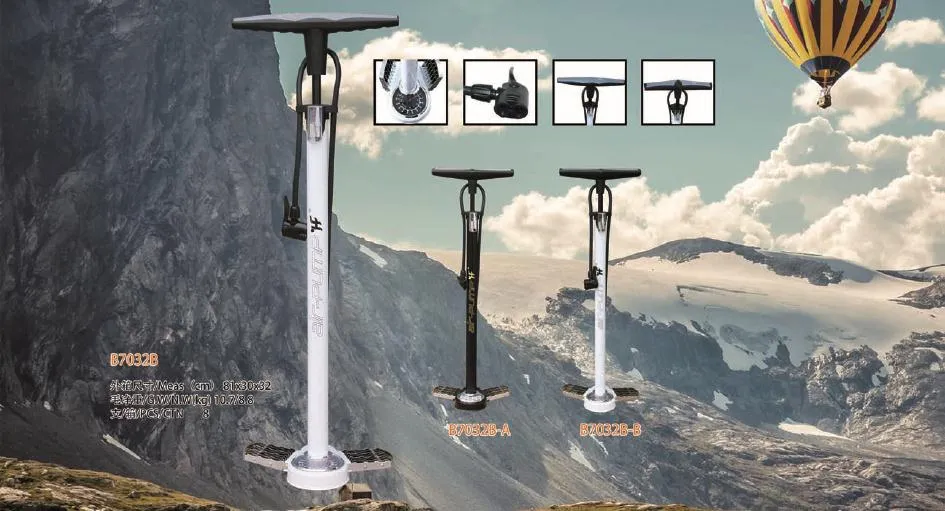

李银计:我们还在做。首先,我们的打气筒替代产品研制出来的时间并不算长;其次,这个产品可以“救命”,可以维持企业的生存。行业形势再不好,打气筒的销量还是比较平稳的。目前,我们打气筒主要的销售对象是欧洲品牌的户外用品商店、超市。有30多个国家近4万家商店都有我们的产品,包括沃尔玛、亚马逊等。一年下来,做到200~300个出口货柜没有问题,这样公司每天平均可以出一个货柜。

我相信中国的打气筒和自行车行业一定会有很好的未来,因为这是绿色产品,是有生命力的。

记者:每个货柜放多少量呢?

李根计:各地不一样,欧洲的货柜可以放7 000~9 000只,东南亚地区可以放2万多只,印度地区可以拆成散件,放5万多套。

记者:散件过去,由你们组装还是他们自己组装?

李根计:他们组装。如果我们组装,一个只赚两三角钱。

记者:过去利润挺高的,为什么现在这么低了?

李根计:这是因为现在市场竞争比过去更激烈,而且没有好的机会。原来用过的促销方法也已经过时,所以现在更要讲品质、讲信誉。而出口方面还是有利润的,最近,我们在南非建了海外仓库,有5 000 m2,加上800 m2的展厅,主要做自行车相关产品,这个点可以覆盖整个非洲市场。

虽然如今大家都说打气筒和自行车这个行业不好做,但看看欧美发达国家的情况,我相信中国的打气筒和自行车行业一定会有很好的未来,因为这是绿色产品,是有生命力的。

记者:那现在你们的销售方式有没有变化?

李根计:我们已经拥有稳固的销售渠道,除了一部分直销以外,我们正在努力开发网络销售等渠道。在高端自行车专卖店,打气筒卖到150元已是正常现象。

记者:现在的消费者在什么情况下才会买你的打气筒,是买了新车以后,还是旧的需要更换?或是在某些特定情况下?

李根计:打气筒在中国是用来应急的充气工具,不讲究品味。而在欧洲,则完全不同,家庭成员基本上每个人都有1~2辆自行车,每个家庭都有2~3个打气筒。哪怕一年只用一次,也不会去借别人的用,平时挂在墙上像工艺品一样。

记者:那您的产品就要讲究外观了?

李根计:只要客户提出,我们可以根据他的需求把打气筒做成任何外观式样。

记者:刚才您主要谈了出口情况,那你们现在国内的销售情况如何?

李根计:相比出口,内销只能算是一般般。

主要是主流产品市场销售下滑,修配行业也受到影响。以前很多人把修配当做主业来做,而现在年轻人愿意做这一行的越来越少,这也成为了行业的新问题。

很多五金店都不卖打气筒了。就像老款自行车,卖一辆赚20块钱,肯定没人卖了,要卖就卖5 000元的新款自行车,每天能卖2辆就赚1 000元。

记者:您除了做自行车打气筒还做别的打气筒吗?

李根计:汽车、农用车、电动自行车用的打气筒,我们都做。

记者:前面您说“世界打气筒看中国,中国打气筒看平乡”,是否现在世界上能做打气筒的也就是你们了。

李根计:中国做打气筒的第1梯队是台湾的品牌,包括欧洲的SGS等都是台湾企业制造的;我们属于第2梯队;其他企业就是第3梯队了,第3梯队的特点是量大、价位低。

记者:有没有统计过,您的产品在世界上占的份额有多少?

李根计:也不算多,现在全世界一年气筒的销售量约6 000万个,我们大概占10%。

记者:在与合作伙伴分手后,为什么敢于选择陌生的国际市场,走出去?

李银计:我觉得外国人能够做到的,我们为什么做不到?自行车产品科技含量相对不是很高,为什么我们做不好?只要多动些脑筋、多花点精力,把产品做的精一点不就行了吗?所以我们要走出去,要和外国人打交道。中国人、中国企业与世界是平等的,没有高低贵贱之分,事实上在国外,即使语言不通,我也没有感觉受到歧视。除非你自己没有底气,你做不好产品,无论在国内、国际都不行。而只要把产品做好、路子走正,别人都会愿意跟你打交道。

日用消费品是不可替代、不会淘汰的,在国外市场发展空间很大。走出去,用一种与国际接轨的观念对待工作,实实在在做人,规规矩矩做事,认认真真做产品,做到了这些,对我们就没什么障碍。

记者:到了国外是一个新的环境,一切从头开始,这个过程您是如何走过来的?

李根计:其实2006年我们去欧洲时,也是我首次去欧洲。当时公司出了这么大的事 (指与北京欧耐公司分开),再拼下去就要拼个你死我活,真的没有意思。适者生存,那我就走另外一条路吧。我在国外也没什么胆怯,对方如果觉得我的产品不好,就请退货,该换的换,该修的修,直到彻底解决问题。这就是我的态度。

记者:这说明您是很自信的。

李银计:自信是根本。人和人、中国人和外国人打交道都一样,关键要自信、自重,这很重要。我们不能做对不起自己,对不起国家,没有素质的事。如果这样,人家怎么会尊重你呢?你自己不自信,不敢与别人交流,别人怎么能相信你?不相信你,又怎么跟你做生意?

我们和国内同行也经常交流,哪怕是技术上的问题我也会谈,我觉得这没什么问题,多交流不仅是将自己的心得告诉人家,还可以从人家那里学到对自己有用的东西。