2015中国建筑学会国际青年建筑设计竞赛获奖作品

2015中国建筑学会国际青年建筑设计竞赛获奖作品

1 效果图,从邻近公路望向建筑

优胜奖

作品编码:5347

团队信息:刘振,刘剑颖/中国建筑设计院有限公司;杜江/北京市建筑设计研究院有限公司

评委评语:水面的长桥呈水平展开,远山的青翠背景中,一个倾斜的屋面点缀在河边,与地形巧妙地结合,以一个完形叙述了东方乡村的诗意,从内到外与空气、与人群全方位地融合在一起。(宋照青执笔)

四象亭

沿着两山之间逼仄的公路行进几十公里,在庐山西海的尽端,靠近拓林湖的源头,视野豁然开朗,停在桥头这一片可以远眺的高地上,湖对岸的横路乡就第一次展现在要奔赴庐山手绘营的新学员眼前。过了桥望回来,这块背山面湖的坡地,与这边新洋房林立的村子保持了距离,又被乡亲每天往复的生活联系在一起。

被要求建在这块坡地上、包含基本服务功能的乡村社区中心,由此获得了这样一种初始意向:驻足歇脚的亭子,或是经停的驿站。而我们更试图借此追溯乡村公共活动场地的原初,营造村头大树下侃天纳凉的场景。于是这个四坡顶的“亭子”轻轻点缀在山间大树与空地一侧的绿坡上,屋面以一角的延伸顺应了下坡的地形,获得了介于静止与运动之间的独特姿态。房子比亭子要大一些,由旁边大树的参照得以获知;但在山水间房子又如亭子般轻盈小巧,远近的尺度经验被轻轻扰动,如同一幅没有按近大远小透视法而作的风景画作,以一窥美丽乡村的诗意秘密。

檐下的空间向四个方向延伸,为四种不同内容、坡向、景观的乡村公共活动提供了聚集的空间。沿着公路一侧与绿坡相接的是形象严正的水平檐廊,它成为公共服务的开敞空间;坡度最陡处为拾级而下的图书馆,视野在角部打开,拽着屋角向远处的水面和村庄延伸;面向桥头的高敞戏台与树下的空地连成一番热闹的场面,成为欢迎的入口;一个将之环抱的坡道延伸至二层的活动室,成为沿湖一面横亘在观者眼前压低了的水平参照。

被四向房间包围的,是一个像天井一样的中庭。地面的活动空间通过门洞、与视线平齐的长窗、面向湖面的通达敞廊、戏台幕布的人影树影的映射,将室内外人们的活动联系起来,以此拴住离心四散的房间,又将这些层叠的厚度以视线击穿,中庭以此获与外部环境的水平性关联;而高耸抽象的白墙将传统质料感的木顶棚与水平延展的地面分离,空间获得了竖向延伸的特征。于是在房子里,既可以水平的望向远方,抬头又能望到天,便是对横路乡失落的天井民宅空间精神的追思。

覆盖这些空间的则是一个巨大的完整屋面,并由一组均匀布置的钢木结构完成。斜撑、轻质楼面和屋面使得构件纤细,金属屋面又在大尺度木椽子的对比下看起来很薄。从外面看,被许多细柱子拴住、好像要飞走的轻盈屋面的意向得以加强。而在内部,斜撑通过自身尺度和高度的改变,完成了延伸的一角屋面从形式概念到结构概念的延伸,成为屋面、抑或说是地形变化的一种间接呈现。结构系统与空间系统彼此独立自治又是互为参照的标尺,结构的特殊性在某些空间被彰显出来,它有时成为家具有时成为特异物,与人的行为发生丰富且不可预知的关系。

2 效果图,从河对岸望向建筑

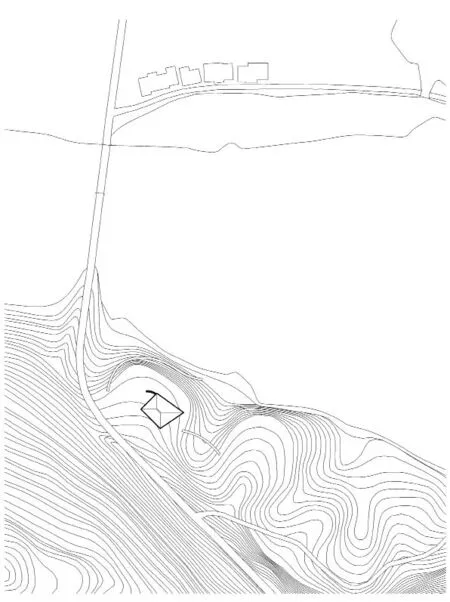

3 总平面

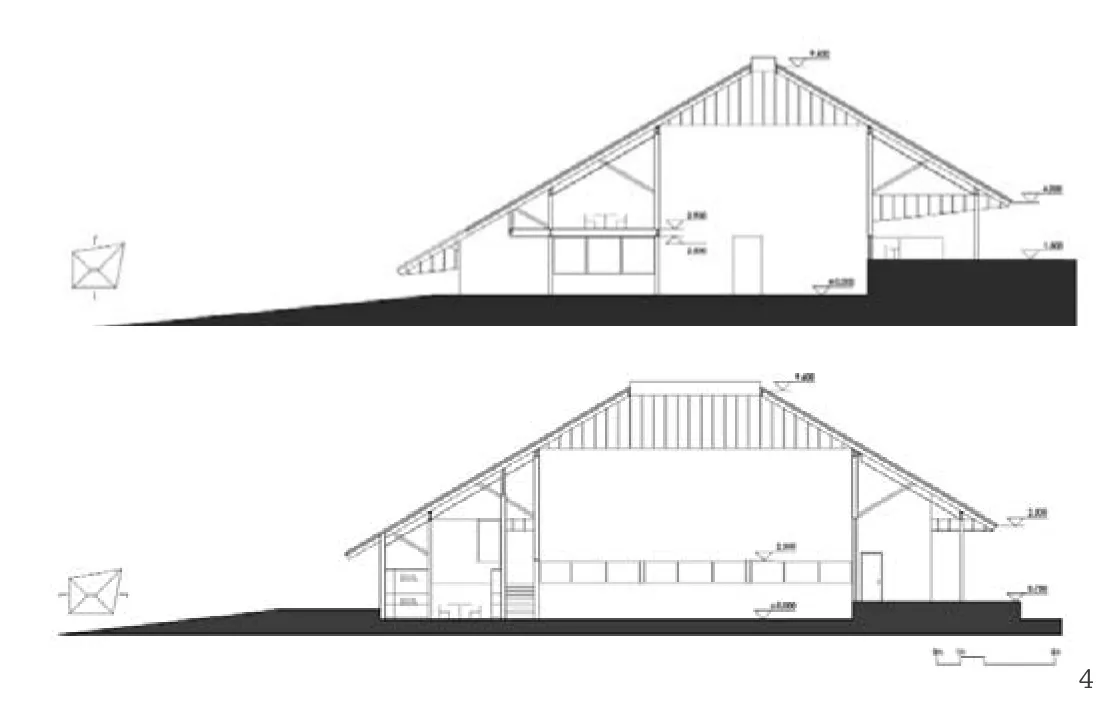

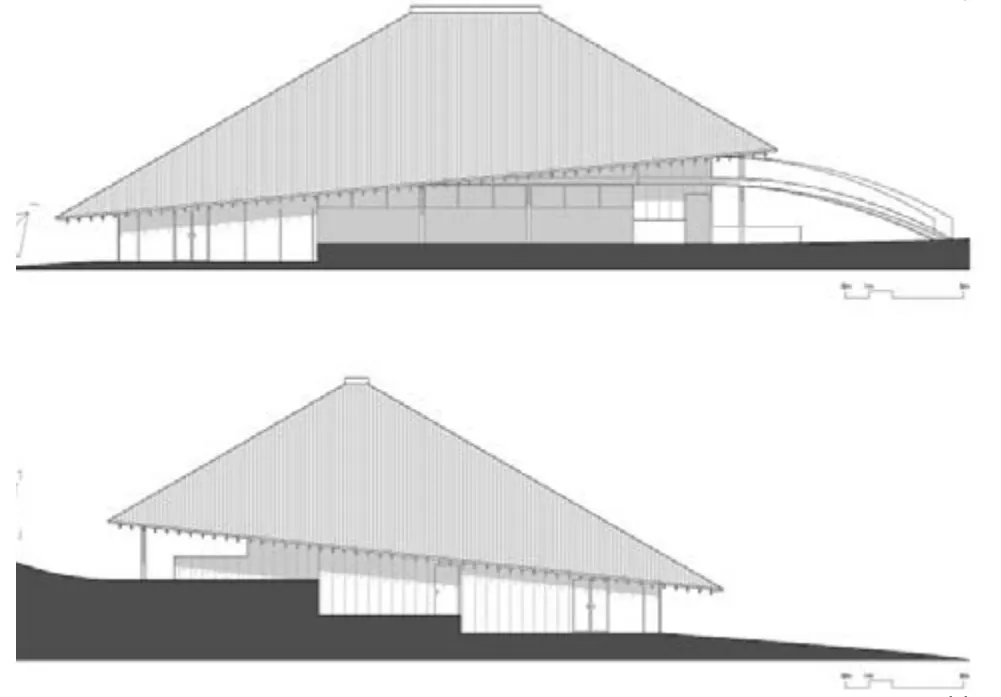

4 剖面

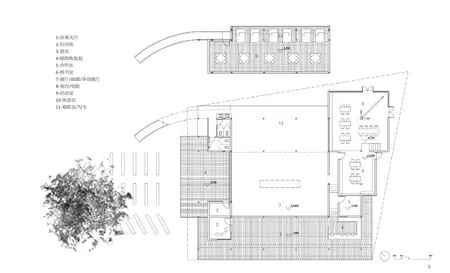

5 平面

6 构造剖透视

7 效果图,面坡檐廊

8 效果图,图书室

9 效果图,中庭

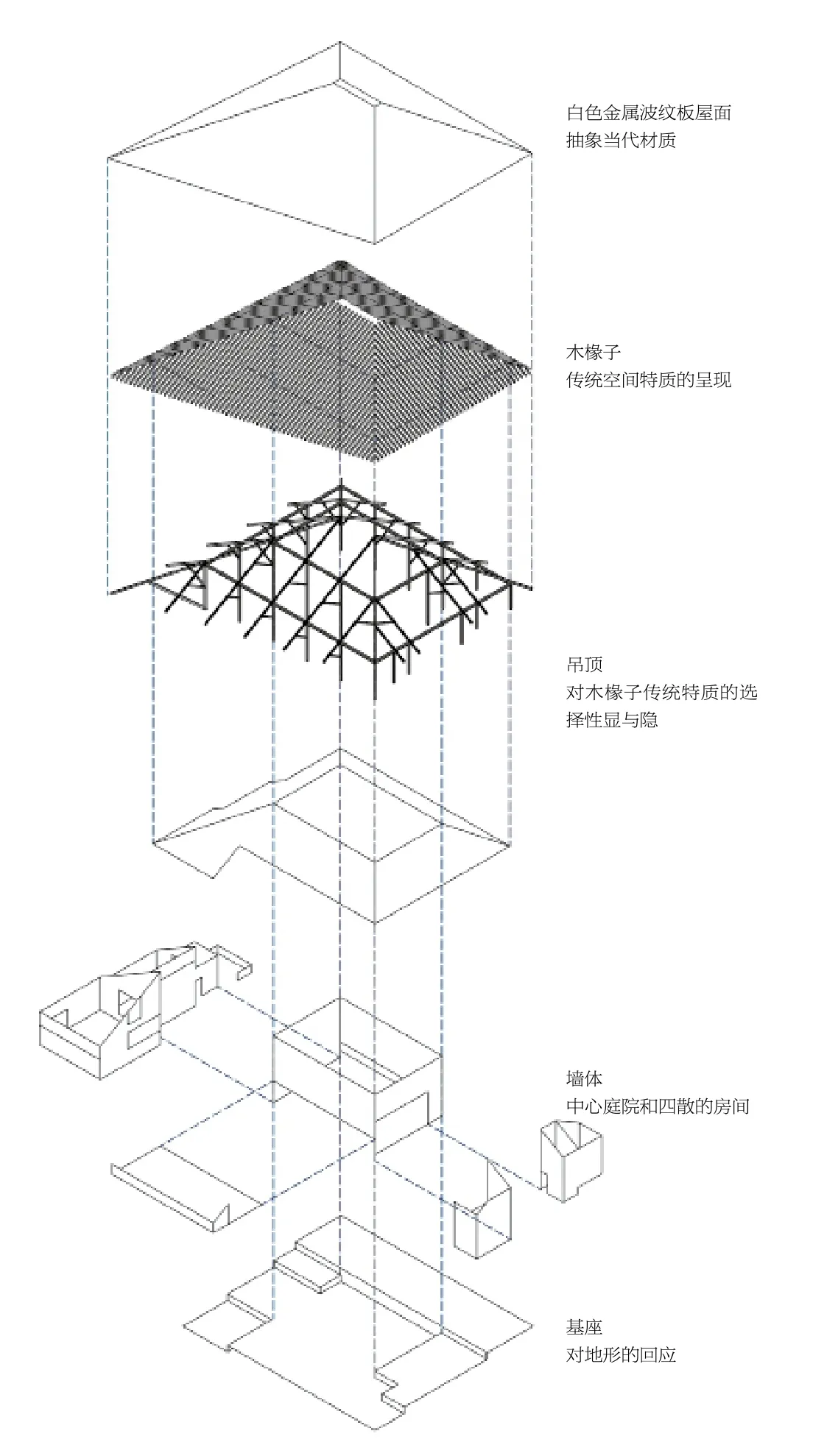

10 分解轴侧

11 立面

1 效果图,全景

佳作奖

作品编码:4071

团队信息:祝贺,沈周娅,曲亮/中国建筑设计院有限公司

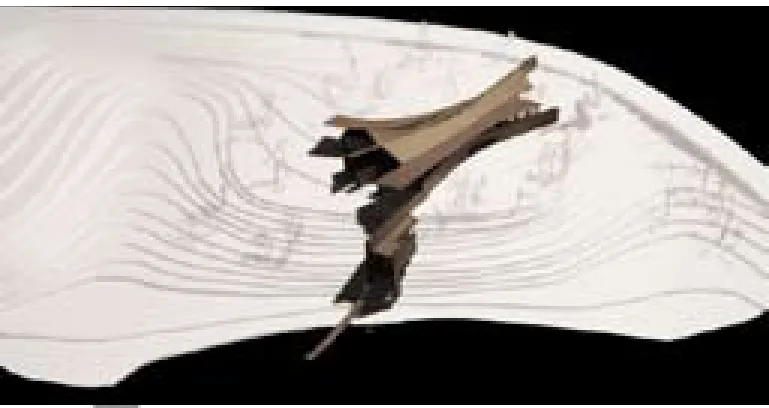

2 模型

评委评语:方案以景观化的方式对场地进行了轻触式的干预,非强制性的、高灵活度的空间为乡村社区的活动提供了多种可能性。方案在建造实施中融入地方材料与技术,以及对传统工艺的高容错度方面拥有很大的潜力。(张利执笔)

3 平面

乡村不是理想的田园

株林村属江西省武宁县横路乡。境内土地肥沃,水源充足,风光秀丽。当地交通便利,陆路有S304省道横穿全村,水路与拓林湖区相连,直通当地著名的庐山西海景区。如何在当地设计一个社区活动中心?我们希望深入实际,回归建筑的基本问题,给出相应的解答。乡村建筑不是臆想出来的浪漫形式,而是致力于解决实际问题而得出的结果。

1 场地

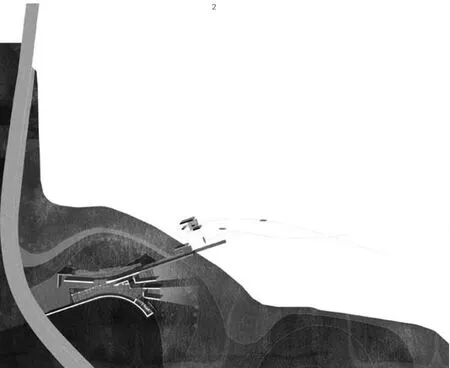

场地位于村庄南侧,临湖背山,植被丰富,高差复杂。我们认为建筑应积极巧妙地介入其中,重塑并强化场地原有的特性。经实地考察, 场地的基本特点如下:(1)南侧隆起,与道路形成天然的分隔。(2)临湖面相对开敞,场地边缘有成片的树木。(3)在场地和湖面之间存在两个高差5m左右的平台。

2 策略

综上,我们决定在场地隆起和开阔部分之间嵌入一个带状的体量,强化场地的虚实关系,限定出村民活动广场,并利用建筑端部连接场地内的不同标高的平面,成为临湖展示面。

3 功能

通过调研我们确定了建筑的三部分使用人群:一是生活在株林村的村民、主要以留守的老人和孩子为主;二是在庐山艺术特训营学习的青年学生;三是外来观光客。村民和学生是建筑的主要使用人群。建筑所限定出的开阔广场将成为村民和学生集体活动的场所:广场舞、露天电影、露天戏院……建筑实体部分由三部分构成:一是面向广场的入口大空间,将成为学生学习与交流的场所;二是建筑内面湖的房间,球类活动、棋牌活动、宣讲活动、一些小型团体活动被安排其中;三是建筑端部,由观景台、码头等功能构成,融于山水之间,成为旖旎风光的一部分。

4 建造

何为“低技”?在此我们更加认同“本地通用技术”这个说法。传统技术固然表现本地的特点,但往往早已脱离日常生活。而通用技术则是当地工匠使用当地常用的建筑材料进行建造,这种情况下工匠参与程度高,建筑完成水平好,造价易于控制,后期维护方便。通过对当地建造状况的考察以及和当地的建造工人沟通,我们决定使用当地出产的片岩和竹木,配合使用混凝土和玻璃。建筑由混凝土基座、混凝土外挂片岩、部分玻璃的维护墙体以及木框架铺瓦的坡屋面构成。建筑节点尽量简化,完成有效的基本建造。

乡村不是理想的田园。我们没有对乡村建筑的类型进行预设,而当上述基本问题被一一解答后,建筑便从场地中一点点长出。

4 效果图,剖透视

5 剖面

6-8 模型分解

9 效果图,室外台阶

1 总平面

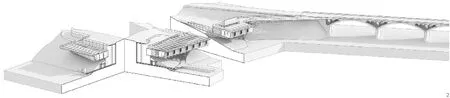

2 剖透视

3 立面

佳作奖

作品编码:4096

团队信息:张丹/哈佛大学设计研究生院

评委评语:本设计提供了一种“基础设施建筑学”的解决方案,将基地原有的桥梁与社区中心建筑成为一体。和众多依循基地地形和使用当地材料的方案不同,本设计提供了一种批判性的视点,创造了独特的诗意。(李翔宁执笔)

PULLED BRIDGE:社区远程学习中心

推进多元化的文化和教育是乡村社区发展的普遍趋势之一。与此同时,全球化语境下教学理念和方式一直在不断地变更着。以儿童教育为例,自1970年代起,“发现学习论”(Discovery Learning)提出了主动式学习的理念,1980年代的建构主义学习理论(Constructive Learning)认为主动参与在认知发展过程中是不可或缺的部分,而随后1990年代的社会建构理论(Socio-Constructivist Learning)则主张在社会环境下通过经验的分享和沟通来获取知识。这种分享和沟通的学习过程在当今科技发展影响之下被赋予了新的形式。在过去的10年间,移动设备和远程教学极大地消除了实体空间对学习资源的限制。本设计通过利用科技创新对教学方式带来的转变,提出一种针对乡村现状的教育空间模式,即远程教学结合实际空间中的交流互动,以及提供适当的引导,从而使当地居民逐渐了解如何利用资源进行自主性的学习。

基于这一概念,在空间组织上,多种媒体设备被融合进了4种不同尺度和形式的模块,在开放的空间中围合出供单人或群体使用的空间。而底层靠近水岸的部分则设置了货物平台和码头,可移动的学习空间有可能将通过船只往返于临近村落。

空间概念:另一段桥

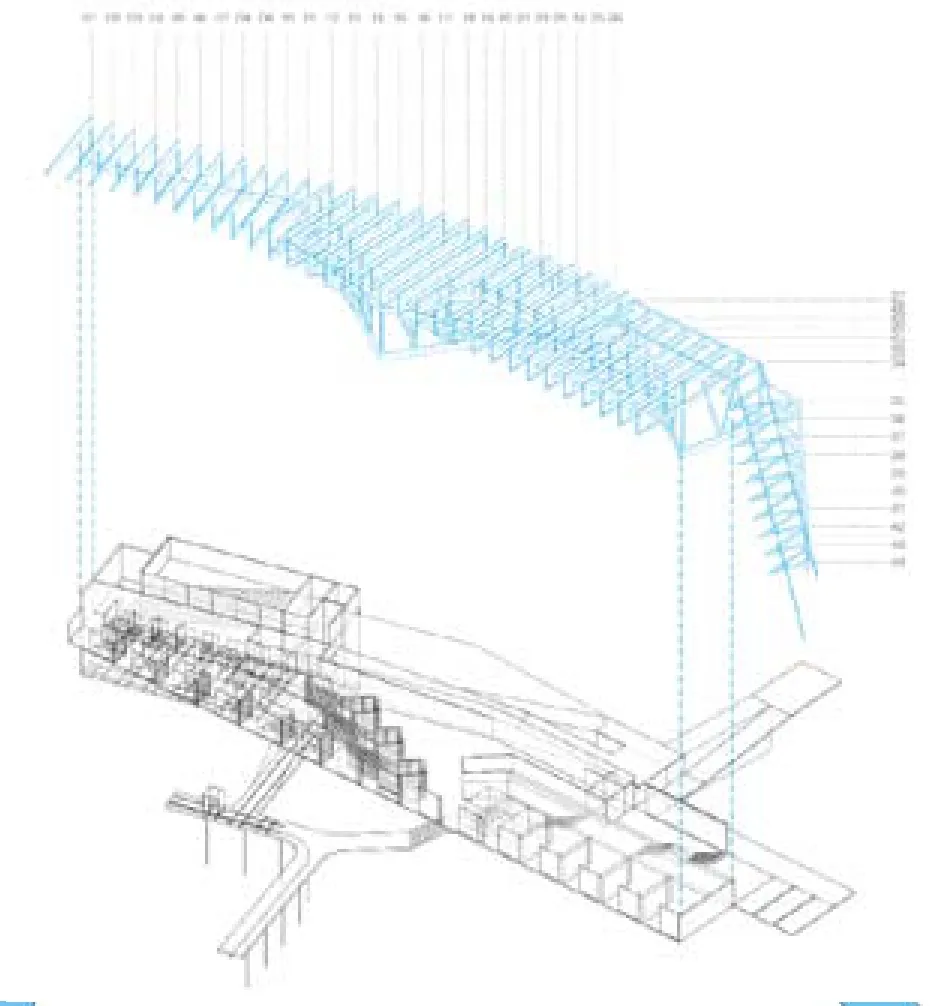

在株林二桥的尽端,一条新的分支将人们引到一段从主桥剥离的似是而非的桥面上,社区远程教学中心则坐落于这片开放的景观平台之下,被一系列的轻型结构部件架起于湖岸的坡地之上。

结构部件坐标的三维变化抽象地延续了原桥的拱形,模糊了原本桥与岸清晰的交界,从而形成了一个新的与湖岸水平交叠的尽端。原有的桥连同这段新延展出的桥,与水面倒影一起形成多重视觉感知上的错觉,随着观看位置和轨迹的改变而不断变化着。

5 效果图,鸟瞰

6 构架分解

8 效果图,从河畔望向建筑