中原大地第一域 郑州西山古城发掘记

文 图/张玉石 郝红星

中原大地第一域 郑州西山古城发掘记

文 图/张玉石 郝红星

西山城址现状

龙舞西山

郑州以商城闻名,并藉此晋身“八大古都”之列。但国内有些人对此很不以为然,认为郑州商城除了那个“破烂”的城圈,还有啥?的确,郑州商城这座曾经辉煌一时,曾经的商之首都在使用不到二百年后便因某种原因被放弃,只剩下它那伟岸的身躯高高矗立于中州大地。汉代以后迄于明清,这里彻底衰落了,成了荒郊鄙野,那本高大威猛的外表被二千多年的风雨无情吹打去,终于变得残破不堪。

除了郑州商城,近些年来考古学家在郑州大地上还发现发掘了西山古城、大师姑城(参见《陨落的夏代城市:大师姑城址发掘记》,本刊2014年10月刊)、东赵城(参见《沧海遗珠——郑州东赵城发现记》,本刊2015年8月刊)、娘娘寨城(参见《娘娘寨的春秋事》,本刊2015年6月刊)、望京楼等先秦时代的古城址,证明文明之花曾开满郑州这株古老中华之树的躯体。

西山古城位于郑州西北郊20公里处的古荥镇孙庄村西,北距黄河5公里。遗址北依邙山,南临枯河,居高临下,俯瞰着东南一望无垠的黄淮平原。如果说,奔腾的黄河像一条腾飞的巨龙,那么东西横亘数百里的邙山就是支撑这条巨龙的脊梁,而西山古城就是这龙头上观天通地的龙的眼睛。

枯河南岸的古荥地区,古代迳称“荥泽”。《尚书·禹贡》称“荥波”,盖济水所经,黄河所溢,其地溽湿,汉平帝以后,始塞为平地。北面黄河自西山以下,河面宽阔,水流趋缓,泥沙大量沉积,形成世界著名的“地上悬河”。西山古城正处在莽莽无际的邙山与东南大平原的交界点,所谓万里黄河从此去,百里巨龙到此休。

西山城址是个重要支点,它的周围有数个同时期面积较大、文化内涵较为丰富的聚落中心:西有秦王寨遗址,西南有点军台遗址、青台遗址、汪沟遗址,南有后庄王遗址,东南有大河村遗址。这些聚落距离西山古城不过一二十公里,很有点众星拱月的味道。这些遗址在考古学文化上都属于仰韶文化秦王寨类型。

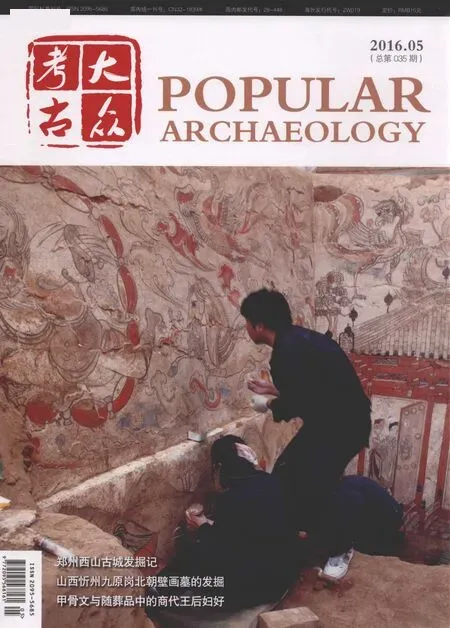

西山古城发掘现场

秦王寨类型主要分布在郑洛附近的豫中地区,传说黄帝部族很早就在这块区域活动。《史记·五帝本纪》载:“黄帝居有熊。”《集解》引皇甫谧说,有熊在今新郑境内。《庄子》一书载:“黄帝将见大隗乎具茨之山。”《水经·潩水注》:“大隗,即具茨山也,黄帝登具茨山,升于洪堤上,受神芝图于华盖童子,即是山也。”郭璞注《山海经·中次七经》言大騩山在今荥阳、密县。《汉书·地理志》亦言密县有騩山。由此可见,具茨山、嵩山以东的新郑、密县、荥阳、郑州等地,正是黄帝部族活动的中心区域。

对西山周边地区古气候、古环境的研究表明,距今6000~5000年郑州一带的气候近似于淮河流域的暖湿气候,正处于全新世中唯一的温暖湿润期,雨量丰沛,非常适合农耕文明的发展。

其后,是龙山时代的风云际会,万国林立。至夏、商、周三代,中原逐鹿,舍我其谁?这里成了夏、商、周三族竞相追逐的地方。先有夏人在此经略,建起东赵、大师姑、望京楼三座军事堡垒,后有商人定都郑州商城。西周时期,河济间先后有管、祭、虢、郐小国鼎立,被春秋时期郑武公一统小华夏。郑灭韩兴,秦军兵锋所指,郑韩故城陨落。楚汉相争,西山周遭的古荥、邙山成为楚汉两军拼死争夺的军事前哨,为我们留下了许多生死皆悲切、胜败乃英雄的精彩篇章,如火烧纪信、吾烹太公、汉霸二王城峙立、鸿沟中分天下等。汉立,这里成为全国的铁器推广中心、先进的农业生产郡县。

西山城址位置

发现和发掘经过

1984年冬,河南省中原石刻艺术馆在西山筹建。历史的机缘就这么巧,这轻轻的一锹就撬动了麻痹5000多年的西山遗址的神经。它苏醒了,迫不及待地将自己呈现给世人。当时的考古调查人员认定遗址南北长170米,东西宽200米,面积3.4万平方米 ,遗址性质与大河村和点军台属同一类型,即仰韶文化秦王寨类型。1985年春,张松林等人对郑州市西北郊的石佛、沟赵、古荥等乡进行了为期两个月的考古调查,确认西山遗址南北长500米,东西宽400米,面积20万平方米。1987年,鉴于西山遗址价值重要,郑州市人民政府公布其为市级文物保护单位。

西山古城平面示意

1992年秋,河南省文物局在西山举办省首届考古钻探领队培训班,来自省内各地文物管理部门的20余位学员参加培训。培训班在遗址中心部位开探方14个,发掘面积280平方米。

1993年9月,国家文物局考古领队培训班移师西山举办,来自全国16个省、市、自治区的26名学员参加了第七期的培训。这个班大有来头,是改革开放后国家文物局举办的有别于文革后期那种“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的培训班,所有学员是已在文博系统或高校工作数年的同志,对所有学员实行军事化管理,且有较高的淘汰率。培训班选中西山遗址,可谓慧眼独具。本着长期发掘的打算,由乔梁、张玉石在遗址中心确立了坐标基点,将整个遗址划分为四区。发掘一反常规,撇开堆积丰厚的中心区,在遗址西北的边缘区布方。这样做是出于两方面的考虑:一是堆积薄的地方,遗迹可能相对简单,有利于水平参差不齐的学员学习;二是采用包包子的方式,从外到里,无所遗漏,以利解决当时关心的所谓聚落平面问题。当年发掘探方57个,发掘面积1225平方米。按照当年的认识,发现了夯土建筑基址(实际上是城墙)、遗址外围壕沟等重要遗迹。

1994年9月,国家文物局第八期考古领队培训班继续在西山举办,27名学员分别来自全国15个省、市、自治区的20个文博单位。为进一步探索西山遗址的平面布局,本年度除安排学员培训之需的探方外,还特意安排独立的发掘来确定夯土建筑基址的性质。全年共发掘探方107个,发掘面积2460平方米。夯土建筑基址的发掘获得突破性进展,考古人员倾向认为是城墙。

1995年9月,国家文物局第九期考古领队培训班仍在西山举办,来自全国14个省、市、自治区20家文博单位的22名学员接受培训。仍是学员发掘和学术发掘同时进行,全年共发掘探方116个,发掘面积2320平方米。最终,西山仰韶时代古城得以确认,海内外多家媒体予以广泛报道,并入选1995年度“全国十大考古新发现”。

1996年春,培训班不再在西山举办。为厘清城墙、城门及城内布局等若干问题,仍然组织人员进行局部发掘,发掘探方5个,发掘面积100平方米。至此,西山遗址田野发掘工作全部结束,前后历时5年,总计发掘面积6385平方米。

1996年11月,西山遗址经国务院核定公布为第四批全国重点文物保护单位。

西门门道上层奠基遗存

出乎意料的古城

西山古城发现之初,即被认定是我国发现最早的新石器时代古城,面积不大,却有开创之功,代表那个时代黄河文明腹心地区建筑技术、思想艺术、社会组织的最高成就。它究竟是个什么样的古城呢?

古城平面近圆形,直径180米,城内面积约2.5万平方米。古城南半部由于枯河侵蚀而无存,城门仅发现两座,即西门和北门;城墙外有城壕环绕。

西山城址北门平面示意

城墙与城壕

现存半圆城墙残长约265米。若以西门和北门为界,可将城墙划作西墙、北墙、东墙,西墙,东墙不完整。三面城墙皆埋于地下。

西墙:自西门南壁至南部断崖,存长24米,墙宽6~6.25米,存高2.55米。城墙自外向内横向排列四版,版长1.2~1.4米,宽0.6~0.8米。北墙:自西门北壁至北门西壁,全长163米,分作一般地段和西北隅。一般地段,顶宽3.2~4.5米,存高1.5米,自外向内横向排列三版,上下四版;西北隅,顶宽8米,存高2.5米,自外向内横向排列五版,较一般地段宽3~5米。东墙:自北门东壁至南部断崖,存长50.5米。北段顶宽0.8米,底宽3.5米,存高1.75米,上下四版。从外侧计,自下而上版厚分别为0.4米、0.25米、0.35米、0.65米,二至四版收杀宽度分别为0.2米、0.3米、0.45米。南段顶宽6.1米,存高1.5米,上下三版。因保留遗迹需要,未做解剖。

北城墙奠基遗存

城外有城壕环绕,系取土筑城后形成。壕宽5~7米,深3~4.5米。西北隅因城墙宽厚导致取土量大增,壕宽11米。根据《墨子·城守篇》记载的城墙高宽比为1:1,再据收杀比例推算,西山城墙的高度约为4~5米,这也正是墙外城壕能提供的土方量。

图① 西门北侧城墙,版块间有柱洞遗迹

图② 版块层间夹垫的草类植物遗痕

图③ 混编挡板印痕

城门与道路

两座城门在形制上有较大区别。

西门设在城墙西北隅,西墙的北段。门道宽17.5米,城门南侧城墙宽6米,北侧城墙宽9米。门道正对着的城壕内外两侧,均向城壕伸出直径3米,高2.5米的半圆生土台(相当于桥墩),两台间距仅2米,推测是为了架设板桥以利通行。门道偏南处正中,发现城门奠基遗存,分作上下两层,每层各分8组,分别葬以鼎、罐和尖底缸、尖底瓶等,计20余件器物,多件器物内发现有婴幼儿骨骼。

北门设在城墙东北隅,平面呈“八”字形。门道宽10米,东西两侧为附筑的略呈三角形的城台。城台均由各种长方形、梯形、三角形和菱形的小版块筑成,版块面积在0.8平方米左右。西侧城台的内侧已遭局部破坏,故又在其外补筑一个约4.5×4.5平方米的方形城台。北门外侧正中横筑一道护门墙,东西长7米,南北宽1.5米,夯土坚硬。护门墙与门道之间的地面用纯净黄沙土铺就,略呈北高南低之势。护门墙外的护城壕间断,即北门无板桥类设置。北门奠基遗存,位于北门西侧,在现存城墙收分而成的台阶面上。可分作四组,分别以尖底瓶、尖底缸、钵和夹砂罐为葬具,除夹砂罐外其他三组皆发现有婴幼儿骨骼。在更偏西的城墙夯土中,也发现分层埋设彩陶钵、鼎、罐,陶钵中有婴儿的骨骼。

城内道路遗迹南北向,残长25米,宽0.5~1.85米,路土厚0.4米,系用粗砂、红烧土粒、黄砂质土共8层相间铺就。路土南起城内东北部房址密集区,北至北门护门墙前2米。从剖面观察,路土下另有早期路土。

城墙的筑造技术

城墙的筑造方式,是先在拟建城墙区域挖槽,槽底略加修整,然后逐段、逐块、逐层夯筑墙基。髙出槽口以后,两侧展宽筑起,外侧取土沟即成为绕城的城壕。

城墙筑造采用先进的方块版筑法。每版的大小并不一致,标示模版的长短也不尽相同。一般版长1.5~2米,宽1.2米,所见最大版长3.5米,宽1.5米;每版厚度也不相同,以30~50厘米多见,最薄的20~25厘米。

由发掘可知,版筑城墙至少使用以下几种方法:

西北角城墙是将文化层全部清至生土,槽底不平。版筑时,将厚10~25厘米的模版一端插入高处生土壁上的土洞固定(土洞长方形,深12~50厘米),然后在模版形成的方框内分层填土夯筑。

西门北侧的城墙夯土中有排列规整的纵横基槽,将城墙分成3~4.5平方米的封闭单元。基槽宽34厘米,槽内有直径15厘米,深30厘米的柱洞,柱间距40厘米左右。而纵横基槽相交处的中心柱洞直径达42厘米,柱深94厘米。推测版筑此段城墙时,模版外侧及两端的桩柱将模板固定成长方框,填土夯筑,以增强城角部位的坚固性。这是一种古老的桢檊工艺。从柱洞残留朽木来看,夯筑版块完成后,固定模版的木柱并不抽走或不完全抽走,而是将其留在原位作墙筋使用。

西北隅的城墙是最早揭露出来的,最初对它的性质不甚了解,故曾先以房基编号谨慎清理,因此也得以窥见各种版筑工艺。西城墙北段的一段城墙,有纵横的基槽,基槽内分布有柱洞,最初编为F20。据分析,这些由纵横基槽隔开的6个版块,是同时筑起的;T2831、T2832内向东北延伸的斜向版块,叠压在F20之上,可知筑造顺序晚于F20,编为F71;T2833西北角的版块发现较早,中心柱洞巨大,当时编为F33,发掘时发现其基槽打破F71版块,时代最晚;故西北角城墙筑造顺序,从早到晚依次为F20、F71、F33。而版块清晰的F33在略呈倒梯形的基槽内逐版、逐层夯筑,每版长20~40厘米,宽40厘米,厚25厘米左右,层间夹垫植物茎叶。这种方式,颇类北门西侧的小版版筑法。由于现存城墙平面一般排列3版,这种先筑内外两版,中心版块直接填土,再稍加夯打的方法,既便于抽取模版,又可省工省料,比较科学。

婴幼儿瓮棺葬

筑墙使用模版有多种情况。除由底层夹板洞推知的经锯解的模版外,在西北段城墙发掘中,往往可见在规整版块的四围或纵向排列版块的外侧有宽约30余厘米的基槽,槽内不见任何柱洞,而版痕规整有序。原来这些版块是依次逐版夯筑起来的,基槽则是使用模版的遗留。由是可知当时工具简陋,分解模版不易,将原木稍加砍斫或成方木,尔后放在两侧,中间以解开的薄模版分隔。在城墙转角处横向排列版块,筑完一块,将夹板取走,再筑另一块。由于版筑城墙随高度而逐版收分,下层版块内收而成的台阶,就自然成为上层版块夯筑时承托模版的平台。待同一平面版筑完成,取走原木或方木,再将两排版块间原木或方木形成的空隙填土夯实,所以形成基槽。由于原木或方木并不很直,造成版块间分界线也不直。这种方式,虽显笨拙,但较好地解决了模版的承托问题,它与当时的原始桢檊技术结合,构成目前所见国内最早的原始版筑工艺。

筑墙使用的模版,还有另一种情况。就是在两侧的长版用木板,两端的挡版则木板、条编、小木棍混编兼用。在西山城址东南部断崖部位发现的完整版块的城墙墙体,一端显现清晰的用藤条或小木棍混编作为挡版的印痕,即是这一技术比较清楚的证明。

城墙随高度增加而逐版内收,形成错落有致的台阶。每版收杀宽度并不完全相同。在收杀墙体外侧,有厚约30~100厘米的堆积层,斜压城墙,推测墙外抹泥使之光滑,防止外人凭阶攀登。

版筑城墙的上下版块交错叠压,层间夹垫植物茎叶以增加粘结力。版块内夯层厚度一般4~5厘米,墙中心版块内的夯层厚度达8~10厘米。夯窝圆形,直径3厘米,窝深0.3~0.5厘米,底倾斜不平。从其呈“品”字形分布之痕迹来看,当为3棍一组的集束棍夯筑。

用方块版筑法夯筑城墙,最外侧的版块因内块挤压而呈上大下小的方斗形。这里,尚未见到后世的削减整形法,显示出筑城技术的原始性。

城内遗迹及遗物

西山古城,麻雀虽小,五脏俱全,不大的城内发掘出大量的房基、窖穴、灰坑、墓葬、瓮棺、祭祀等遗迹,揭示出一种昭然有序的先民生活状态。

从保存较好的房基来看,城内房屋分布应有一定布局。门向北的一组,以F144为代表,先挖基槽,在基槽内层层铺垫形成基础,然后开挖墙基槽,以版筑工艺筑墙,墙基内埋设木柱,构建木骨泥墙,架设梁架、覆顶,整修多层坚硬平整的料礓石地坪。另外一组以F136、F105为代表,门向城内中心方向,似环绕一公共活动场所。西门内东侧有一座大型夯土建筑基址F84,略呈扇面状,南北长8米,东西宽14米。在它的北侧,是一个面积约400平方米的广场。

城内发掘的窖穴与灰坑约2000座。口小底大的储物窖穴多密集分布在城内西北部地势高亢地带。在一些窖穴底部发现了属于窖穴使用时期排列有序的数组陶、石器,一些陶器的壁底粘附着炭化的粮食作物痕迹。

发掘的143座仰韶文化墓葬至少分属于两处墓地。第一处位于城外西部,均为单人葬,不见任何的随葬品;第二处位于城内北部,情况较为复杂,墓地经历了使用、废弃,在其上建房再度使用的过程。此处墓地,既有成年男子和婴儿的合葬墓,也有成年男女的合葬墓,还有一些墓葬,则是一次葬与二次葬的成年男女同穴分层合葬墓。这批墓葬反映出西山古城遗址的中后期,作为社会基本细胞的家庭,已经发生了深刻的变化。

西山墓葬的人骨资料还反映出医学上的重要意义。M113墓主人是一个胎死腹中的25岁左右的年轻孕妇,宫腔中清晰的婴儿遗骨表明这位妇女死于难产。其他大批的人骨资料显示,龋齿、牙周病、关节炎等症在死者中十分普遍。

婴幼儿墓葬以尖底瓶、瓮、罐和少量的鼎、钵为葬具。其中一部分与北区的成人墓地交错,且往往多层叠压,另一部分则被埋在房基的周围。

大量奠基和祭祀遗迹的发现,是西山遗址发掘的另一个重要收获。发掘中常见房基底部的垫土层中,埋有一件或数件罐、鼎等陶器,部分陶器内存有婴儿骨骼。在城墙的发掘中,再次发现类似情况。北城门西侧的城墙内,墙基部位埋有陶鼎,底部夯层中埋有陶罐,墙体夯土中分层埋设彩陶钵、鼎、罐等10余件陶器,多数陶器中残存婴儿遗骨。北门西侧城台周围,则是以大口尖底缸、罐为组合的一组奠基陶器。西城门门道下,以小口尖底瓶、大口缸、罐为葬具,分上、下两层埋有20多件陶器,同样多见婴儿遗骨。根据发掘现场的分析并参照民族学资料,专家认定这是建筑活动中一种具有特殊宗教意义的祭祀礼仪即奠基仪式,从奠基用陶器内残缺的婴儿遗骨来看,西山当时可能存在杀婴祭祀的陋习。

彩陶钵

彩陶钵

夹砂罐

红陶壶

西山城址发掘中还发现有被扔在废弃窖穴中呈挣扎状的人牲,他们与兽类同弃一穴。这些人牲的身份,不是异族的战俘,就是本族内因违犯族规而被处以极刑的叛逆。20余座废弃窖穴中有大型的兽骨架,有被腰斩后埋入的半身牛骨架,还有被捆绑的两具猪骨架,它们显然是当年频繁祭祀活动中所用的牺牲。

西山遗址发掘出土了大批陶器,种类有鼎、罐、盆、钵、碗、壶、瓮、尖底瓶、大口缸、器盖等。其中泥质红陶红彩高领壶,由平行线、弧线等组成优美的复合形图案,白衣褐彩彩陶钵纹饰由圆点、弧线三角、椭圆形内褐白相间的几何形图案等构成。不失为精美的古代艺术品,其他还有大批的石器、骨器、角器、蚌器等,由此我们可以窥知古代人们的社会经济生活和原始的艺术观念。根据对西山发掘资料的详细分析可知:西山仰韶时代古城,经历了前后两个发展阶段,其绝对年代,根据14C年代测定,距今5300~4800年。

西山古城的意义

西山古城是我国当年发现的年代最早、建筑技术最先进的古城遗址。城址一经确认,即在海内外学界引起极大的反响,一些学者分别从古代城址的起源与功能、城址与周边聚落的关系、古代城址与中国古代文明的发展、中国古代建筑史等方面对它进行了全方位研究,提出了许多精辟的见解,更有学者大胆抛出西山古城就是黄帝城,是黄帝北涉邙山建立的首个城市。这些成果,从不同方面,推动了史前考古学研究的深入开展。

5000多年前西山古城的出现,不是一个偶然事件,而是当时社会政治、经济、文化发展到一定历史阶段的必然产物。大约5500年前后,曾经涵盖整个陕晋豫地区,持续繁荣达1000年之久的庙底沟文化开始发生严重裂变,关中地区、豫晋邻境、豫北冀南、郑洛地区、汝颍流域、汉水上游,各地具有鲜明地域特征的考古学文化纷纷崛起,不断发展壮大并日益凸显其独立性的各氏族集团,对生活资料和生存空间的争夺日趋激烈,导致了旷日持久、同室操戈的残酷战争。各区域文化之间随着战争规模的不断扩大和强弱的易位,发展的不平衡性也随之增大,原属同一文化内部的冲突和撞击不断加剧,掠夺性的战争直接导致保卫氏族集团内部公共财产和氏族成员安全的设防城堡相继出现。这一出现加速了氏族集团内部的变革,呼唤着凌驾于一般社会成员之上的绝对权威的产生,催生出了一批最早的氏族特权显贵。这些都加快了氏族制度的瓦解,将处于争战漩涡中的中原地区率先推进文明社会的门槛,促使了早期国家政权在中原地区率先诞生。这一历史进程,持续至西山古城出现以后的整个龙山时代,长达1000多年,因此可以说,就目前的考古发现而言,西山古城宣告了黄河流域长期稳定、繁荣、统一的氏族社会的结束,开启了以后持续千年的那种群雄并起、万国林立、争战不已、持续发展的大变革时代的龙山文化的先声。

西北隅城墙外围壕沟

城里生活多美好

西山古城是我国新石器时代考古的重大发现,向后人揭示了史前文明的发展深度。深入挖掘西山古城留给我们的信息,可以发现西山人五千年前风姿绰约的生活画卷。

西山古城位于郑州北郊邙山尽头的枯河北岸,北有黄河、济水,南望古荥泽,是山环水绕,能战易守之地。当然,如果不发生战争,这里必定是鲜花遍地的世外桃园,而其时西山外围的其他仰韶文化遗址大约也是这等的美境,它们皆以环壕作为防卫手段,人们过着自给自足的自在生活。

西山古城夯筑之前,西山人在此已居住数百年之久,为什么西山这个时候筑起城墙而其他地方仍用环壕呢?这不能不说与这里的天时、地利、人和有莫大关系。

根据对西山遗址出土动物遗存研究,当时的西山,气候温暖湿润,周围除北面的黄河、济水外,还有南面的枯河、索须河、古荥泽等,东、南是开阔的草原,西面是茂密的森林,水里游的、地上跑的、天上飞的,都能在西山人的餐桌上见到。通过对西山遗址人骨中骨胶原、骨磷类石的检测,西山人以小米为主食,食物中有一定量的肉类,中期小米更是高达90%。因为食物充足,营养丰富,瓮棺葬中夭折孩童的营养水平相对也较高。

吃喝不愁,人们唯一担心的就是人身与财产的安全了。西山地理位置较其他水网地带的遗址如青台、汪沟、大河村等要优越得多,这些地方平时大概也能吃喝不愁,但遇上内涝或洪灾,恐怕也要去没遭水灾的地方就食。秦王寨、西山显然就是这样的地方。秦王寨位于黄河南岸半岛状地带,山高谷深,一般人难以靠近。而西山只是位于枯河北岸的山前漫坡地带,地势没有秦王寨凶险。面对来势汹汹的就食者,一般的环壕不足称道。如果将村落北移至广武山巅,那就成了第二个秦王寨,离开鱼米之乡(平原和荥泽)时间久了也难以为继,在西山建城就成了最好的选择。还有一种可能,西山人在长期与自然作斗争的过程中,勤恳节俭,不事奢华,取得了精神层面的制高点,并藉此获得了氏族领导权。为防止其他氏族或本族人侵扰、掠夺,建城就成了必然的选项。顺着这个思路想下去,西山古城也不排除黄帝巡幸至此,相中这个地方而起建城圈的可能性。

但是,兴建夯土城圈无疑是异想天开的事,有许多技术要创新。人们已经习惯挖取环壕,将挖出来的土堆成环垄不是什么难事,人们在上边猛跑,将其踩实也很容易,但将散土夯成硬块,再摞高成墙,谈何容易!也许人们已经从对房基的加工中获取了夯土的秘密,那么只需要再仿基槽壁做出框土的木框就行了。那个时代没有铁质工具,截木做框实非易事,所以西山筑城的模版大部分是稍经石器修斫的原木或方木,两侧较长的类于原木的模版就是不易截取的明证。因为使用模版夯筑,西山的城墙自下而上呈台阶状收杀,这反而成了敌人登城的阶梯,为此城墙外侧需封护一层光滑的墙泥,由此可见西山筑城术的原始与古老。技术上突破藩蓠一点,就像曙光刺破天穹一样困难,用木做框便是突破一点,堪称伟大。此法可将基槽内的夯土一版版增至可视的高度,一座巍峨但有缺点的城从此诞生。如果西山人用版筑法造出陡峭的墙壁,我们还不敢相信呢!

城墙剖面,局部板块间加垫草类植物痕迹清晰可见

奠基坑

立于圜圜朗宇之下的这么一座城必然引起筑城者们费尽心机的爱护,他们在建筑的诸多细节上打起了主意。西门外水清如带,为了跨越这不太宽的羁索,搭建了木桥。如果是吊桥就更有情调了,可惜原木或方木做成的吊桥太重,不易吊起。北门外壕沟不通,成为坦途。为了防止敌人涌入,门做成外八字形,横在八字前边的,是一道坚硬的土墙。当然,敌人不来,这道墙也能起到挡风作用。有如此美好的城圈保护自己,西山人可以高枕无忧。

余论

西山古城带给今人的震憾是多方面的。从形状来说,西山古城是仰韶环壕与龙山方城之间的过渡形式。它全盘继承了仰韶环壕的环形,将挖出的土夯成城圈。这个城圈,方向感不强,它的西门、北门偏离圆的中轴线,可能那时的人们还没有对称观念。西山的筑城术要比其后确认的湖南澧县城头山古城筑法先进得多。城头山人,大概就是把环壕里挖出的土用河卵石随便砸了砸,这是最朴素的筑城法。西山人头脑灵光,创新出木框这个筑城工具。这是思维发生了质变的结果,好比雕版印刷与活字印刷,岂可同日而语!

西山人既然会造框筑城,那么,他们的社会组织还会像以前那样简单吗?从现有墓葬资料来看,已经发现某些端倪。另外,那些含有祭奠性质的瓮棺里的孩童,是本氏族的还是掠夺来的?如果是掠夺来的,那掠夺来的成年人呢?为什么不用他们祭奠城基?这些祭奠的孩童,是祭给皇天的还是祭给后土的?诸如此类,还需要更多的发掘研究才能知其一二。现在我们只能笼统地说,西山古城,在人居理念、天人关系和军事理念等方面,对后世城市的修筑具有开创性和启示性的影响。西山古城是我们中华民族早期智慧的化身。

(作者张玉石为河南省文物建筑保护研究院研究员;郝红星为郑州市文物考古研究院研究员)