博物君子笔下的《花果杂品图》—明中期吴门地区的博冾之风与绘画

文 余 洋

博物君子笔下的《花果杂品图》—明中期吴门地区的博冾之风与绘画

Flower and Fruit Paintings by Erudite Man of Honor—Erudite Trend and Painting in Wumen Area of the Mid-Ming Dynasty

文 余 洋

随着明中期文人花鸟画在吴门地区的发展,此地开始流行一种包含花卉、蔬果、禽鸟、虫鱼等内容繁杂的花鸟画长卷(图1)和册页(图2)[1],可称其为“花果杂品图”[2]。回视文人花鸟画的历史,可以发现这种品类繁杂的花果杂品图题材在明中期以前比较少见。

一、从四君子到杂品

虽然花鸟画成熟于五代,但是直到北宋中叶才开始出现文人花鸟画家。作为对题材的选择,“一开始(北宋)文人花鸟画的题材就比较集中,集中于那些早已因生长特点而被视为花中君子的植物。被誉为‘心虚异众草,节劲逾凡木’的竹子,寒岁怒放、气傲霜雪的梅花,因可以象征人品的高洁,比拟志节的高尚,所以得到文人花鸟画家的由衷喜爱与反复表现。”另外,“直抒胸臆”的木石也是“文人花鸟画家乐于描写的题材”。[3]

到了南宋,文人画家的花鸟画题材主要发展为这几种类型:第一种直承北宋文同和华光和尚水墨竹梅的传统,用比较写实的水墨画法描写寄托文人品格性情的梅竹;第二种是主要盛行于金政权统治下的北方来自苏轼的枯木奇石图题材;第三种则是文人对墨龙的创造。但与此同时,南宋另一些文人花鸟画家及其追随者则借鉴人物画中的白描,推出描写精工而情志温雅的白描花卉画,渐渐拓宽了文人花鸟画的题材。并且,还出现了与花果杂品图内容极为接近的白描风格的《百花图》卷(图3)。此画绘有四季花卉约60种,其间又点缀蜂、蚊、蜻蜓、蝴蝶、游鱼、青蛙之类,品类极为繁杂。徐邦达先生认为这幅画成于南宋中期或晚期,是扬无咎墨花系统的扩大和发展。[4]薛永年先生则认为《百花图》卷的出现说明了文人画家以鄙夷众工的姿态开始了新的探索,在借助于诗歌的比兴手段以发挥象外意上有了开拓。[5]而这种探索,也使得文人花鸟画的题材从具有象征意义的四君子扩大到杂花杂禽的范围。

元代的文人花鸟画,枯木奇石图依然兴盛,而以墨竹为主的“四君子”画成为朝野风行的主流。值得注意的是,南宋白描形式的杂花杂禽在元代于风格上发生了变化,并成为新进的文人画题材。成书于1328年的《画鉴》首次提出了“墨花墨禽”的概念:

若观山水、墨竹、梅兰、枯木奇石、墨花墨禽等游戏翰墨,高人胜士寄兴写意者,慎不可以形似求之。[6]

在这里,称“墨花墨禽”为“游戏翰墨”,“不可以形似求之”,说明杂花杂禽的风格已从白描转变为写意,并且,“墨花墨禽”与“四君子”和枯木奇石等题材并列,赫然加入了文人画的行列。另外,徐邦达先生指出元代钱选的设色花卉是从宋人《百花图》卷这一传统演变出来,只是水墨易彩色而已。[7]其中,钱选的《八花图》卷(图4)与《花鸟图》卷在题材的繁杂上最为接近宋人的《百花图》卷。

虽然宋元就出现了杂花杂禽题材,但只是文人花鸟画题材的一股细微的潜流。因为在宋元的绘画史文献里,基本上见不到对此类题材的记载与评价,“四君子”和“枯木竹石”仍然是文人花鸟画关注的焦点。显然,直到明中期吴门地区的文人画家才将这股微小的力量逐渐扩展,并形成了一种崇尚“杂品”的潮流。但是,他们对“杂”的喜好又是从何而来呢?

[图1](明)陈 淳 《写生》卷 台北故宫博物院藏

[图2](明)沈 周 《卧游图》册(部分) 故宫博物院藏

二、博物君子—科举之外的苏州文人

明太祖朱元璋在开国之初,就诰告天下,特设科举,“非科举者,毋得与官。”[8]虽然之后曾出现科举被荐举代之,及荐举、科举两途并用。但永乐(1403—1424)以后,科举日重,荐举日轻,科举制度由此在明代异常强化。不参加科举考试,也就无法晋身。因此,科举对于一般士子的诱惑也远远超过其他时代。

吴中地区文人荟萃、才士聚集,历来是科举雄邑和状元之邦。然而,明前期的苏州在科举方面处于一种冬眠的状态。这缘于苏松人为张士诚守城,抗拒二年有余,明太祖便对苏州进行经济、政治乃至文化上的打压。进而,政治中心对吴中文人的科举也极为苛刻,乃至他们在仕途上非常不利。

[图4](元)钱 选 《八花图》 故宫博物院藏

[图3](宋)佚 名 《百花图卷》(局部) 故宫博物院藏

1449年,明王朝经历了土木堡事变,中央政府一片混乱,其统治亦开始略微松动。此时,具有深厚经济文化基础的江南,特别是苏州地区,经济开始复苏,科举登第者也大幅度增加。并且,会元、解元亦莫不以苏州为盛。正统四年(1439),江南于苏州首开状元纪录,而且连同二甲、三甲第一名皆为苏州府人,王世贞称之为“一郡三传胪”。[9]从天顺甲申(1464)至成化辛丑(1481),连续七科中有四科的会试第一名都是苏州府人。杨循吉说:“吾苏自近年来,甲申科昆山谕德陆公(陆)第一,壬辰科则为吴公(吴宽)第一,公长洲人也,乙未科吴县翰林王先生(王鏊)复第一,至君(赵宽)为辛丑科复第一。盖连十五年之间,会试榜元出于苏州者有四人,科目之盛,无以加矣。”[10]

然而,明代成化年间(1465—1487)科举考试之制极大变更。明政府规定科举考试须在“四书五经”范围内命题,考生只能根据指定的范围答题,不准发挥自己的见解。答卷的文体,必须分成八个部分,用排偶文体阐发经义,称为“八股”,亦称“时文”“制义”或“制艺”。此后便承袭下来,格式愈益严格,文章越发空虚。

面对这一变更,吴中文人对科举考试的内容及其合理性等方面进行了批评。如吴宽[11](1435—1504)对八股时文激烈抨击,这在他的《送周仲瞻应举诗序》[12]一文有集中体现:

今之世号为时文者,拘之以格律,限之以对偶,率腐烂浅陋可厌之言。甚者,指摘一字一句以立说,谓之主意。其说穿凿牵缀,若隐语然,使人殆不可测识。苟不出此,则群笑以为不工。盖学者之所习如此,宜为人所弃也。……夫国家今日之用人莫急于科第,其事可谓重矣。重之至则宜慎之至,慎之至则宜精之至,然而上下所为如此,吾不知其何说也。夫即以科第为重,则士不欲用世则已,如欲用世,虽有豪杰出群之才,不得不此之习。顾其所以习之者,无若前之所云,则可矣。上之人不欲荐扬人才则已,如欲荐扬人才,虽有休休有容之量,不得不此之取。顾其所以取之者,无若前之所云,则可矣。所以若前之云者,色下之人所习在,是而上之人姑取之耶。抑亦上之所倡在,是而下靡然从之也。

此文写于吴宽中第的前一年,正是他将不得不参加科举之时,所以对时文的憎恶之情溢于言表。吴宽认为八股文腐烂浅陋,穿凿附会,读起来还极为晦涩,但这类一无是处的文章为士人所争相追捧。在他看来,科举的目的在于选拔真正的有识之士,而现在想要步入官场的途径竟然是要学习八股文,而其内容却并无所用。这不仅与治国者的初衷相违背,也不是文人读书之目的。

祝允明在《答张天赋秀才书》中亦对策对、科举,特别是近时之科举所造成的不良后果,极为惋惜地慨叹:“一坏于策对,又坏于科举,终大坏于近时之科举矣。”同时,他还谈到了为学目的古今的变化:“古之为学者,何也?至于今盖亦多变矣。其在于初,将明理修身以成己用。于时,以立政安人,建之为志,行之为行,施之为功业,宣之为文章,充充如也。”[13]祝允明在此信中认为,古之学者学习是为了“明理修身”,懂得为人处世的道理,提高自身的修养;而今之学者为学的目的却是为了应举做官,为了自身的荣华富贵。显而易见,他与苏州文人更认同古人的做法。因此,吴中文人对科举制度与八股文的抨击,其实最后是落脚到了为学的目的上,“修身明理”才是他们心中的理想境界。但怎样为学才能达到修身明理呢?吴中文人显然有自己的见解和方式。

[图5](明)沈 周 《花果杂品二十种》卷 上海博物馆藏

在王鏊[14](1450—1524)编撰的《姑苏志》中,他极为推崇春秋时吴国的公子季札[15]。他是孔子的老师,同时也是孔子最仰慕的圣人。王鏊在此书中《风俗》卷开篇里说,吴国在季札之前以武风为尚,而“季札聘上国观周乐,逆知列国之强弱存亡于数百年之后,言游北学,以文学列于孔门,吴民之秀而文盖已肇于此”[16]。因此,季札是吴民转向文秀之风的最关键人物,可谓是苏州文人的最早的先贤。不仅如此,季札还有很多让人钦佩的德行,让国、挂剑、归隐守仁等,这在《姑苏志》中都有详细的叙述。而且,书中还记载了孔子和司马迁对他的极高评价:

孔子曰:“延陵季子之于礼,其合矣。”札卒,孔子书其葬处曰:“呜呼!有吴延陵君子之墓”。(皇览曰:“季子冢在毘陵县暨阳乡,夫子题刻今存”)。太史公曰:“延陵季子之仁心,慕义无穷,见微而知清浊,又何其闳览博物君子也。”[17]

孔子称赞季札之德行合于礼,甚至亲自为他题写碑文,尊称他为“君子”。司马迁也认为季札仁义、明理,乃“闳览博物君子”。可见,“闳览博物”才是君子修身明理之道。亦如《后汉书》中说郑兴“敦悦《诗》《书》,好古博物,见疑不惑”。所以,博物君子才是苏州文人的理想楷模,而“区区科第何难耳”[18]!

三、以杂为雅的《花果杂品图》

博物君子即指博学多识的人。因此,王鏊曾建议朝廷仿前代制科,如博学宏辞[19]之类,以收异材。[20]博学宏辞科要求很高,既要“博学”—渊博精深的学识,又要有“宏辞”—恢宏的文辞。关于博学方面,唐李商隐《与陶进士书》说:“夫所谓博学宏辞者,岂容易哉?天地之灾变尽解矣,人事之兴废尽究矣,皇王之道尽识矣,圣贤之文尽知矣,而又下及虫豸、草木、鬼神、精魅,一物已上,莫不开会。此其可以当博学宏辞者邪?恐犹未也。设他日或朝廷或持权衡大臣宰相问一事、诘一物,小若毛甲,而时脱有尽不能知者,则号博学宏辞者,当其罪矣。”[21]如此可见,则似乎有关社会、自然的百科知识都应精通才能称得上博学。

与此相应的是:吴中文人,尤其是在明中叶的吴中文人出现了一种极为特殊的现象,他们表现出对知识涉猎广泛的特征,博学之风大兴。

赵同鲁[22],“自元至今,赵氏为庶而业儒,攻文不衰,处士伟躯干,志气高迈,自六经诸子至天文地理、黄帝岐伯、神仙养生之说靡不涉猎,为文下笔数千言,滔滔莫御”[23]。

沈周,“凡经传、子史、百家、山经、地志、医方、卜筮、稗官、传奇,下至浮屠老子,亦皆涉其要,掇其英华,发为诗,雄深辨博,开阖变化,神怪叠出,读者倾耳骇目,其体裁初规白傅,忽变眉山,或兼放翁,而先生所得要,自有不凡”[24]。

朱存理[25],“居常无他过从,惟闻人有奇书,辄从以求,以必得为志。或手自缮录,动盈筐筐。群经诸史下,逮裨官小说,山经地志,无所不有,亦无所不窥,而悉资以为诗”[26]。

戴冠[27],“其学自经史外,若诸子百家、山经地志、阴阳历律与夫稗官小说,莫不贯总”[28]。

……

由此可观之,明中叶的吴中文人爱好博杂,对经史子集百家之说、琴棋书画六艺之技等各种学问兼收并蓄,广泛涉猎。

吴中文人博览之后,也十分热衷于洽闻,除了著述诗文集外,还撰写各种杂记轶闻,其为学亦呈现出博杂之风。如沈周《石田杂记》的内容包括烹调、药方等民生琐事,亦不乏有灵异、志怪、传闻之记载;《客座新闻》的内容大多属于日常杂记,其中有沈周亲见者,但绝大多数为其耳闻之事,内容多涉轶闻、志怪、灵异之说;还有他的《沈氏客谭》,所记载亦类《客座新闻》。上述诸书名虽异,然所涉之事大率相同,皆轶闻、灵异、志怪等。另外,还有如祝允明《祝子志怪录》《猥谈》《野记》《前闻记》,王鏊《震泽纪闻》,史鉴《西村杂言》等,皆为此类著述。

然而,此时其他地区的文人却是皓首穷经地钻研经籍以备科考。在董其昌《合刻罗文庄公集序》里谈道:“成弘间师无异道,士无异学。程朱之学立于掌,故称大一统。而修词家墨守欧、曾,平平尔。”[29]于是,在成化、弘治年间“士无异学”的大背景下,吴中文人的爱好博杂就凸显了不同流俗的独特之处。

在明中期的吴门地区,这种在特定时间和地点兴起的博物的观念影响到了吴中文人对博洽之风的喜好。这一文化风气不仅影响到了文学,也同样影响到了绘画,特别是花果杂品图。从现有的资料来看,吴门画派的肇始者—沈周最早开始画花果杂品图这种题材。因之,以他的作品进行解读应该更为有效。

据沈周的年表和现存画目可知[30],弘治七年(1494),也就是他68岁的时候,开始画花果杂品图题材。其中一件是《花果杂品二十种》卷[31](图5),卷后有沈周题跋:

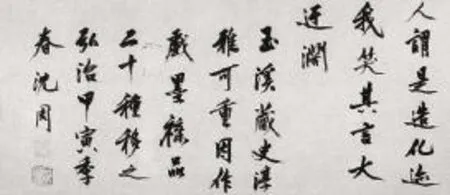

老夫弄墨墨不知,随物造形何不宜。山林终日无所作,流观品汇开天奇。明窗雨过眼如月,自我心生物皆活。旁人谓是造化迹,我笑其言大迂阔。玉溪藏史淳雅可重,因作戏墨杂品二十种移之。弘治甲寅(1494)季春。沈周。

就这件作品的创作者来说,从前文可知沈周即是吴中的博物君子。而且,从题跋中来看,“流观品汇开天奇”亦是在描述他闳览博物的日常生活。

而这件作品的被授予人,从自题的末尾可知是沈周送给文人雅士“玉溪藏史”的。玉溪藏史为何许人已无从可考,但“藏史”一词,似乎可以表明此人的一些信息。老子做过周朝的“守藏史”[32](相当于现在的国家图书馆馆长或历史博物馆馆长),亦称“藏史”[33],他谙于掌故,熟于礼制,不仅有丰富的历史知识,而且有广泛的自然科学知识。所以,“藏史”的身份在某种意义上来说具有“博物君子”的特征。另外,沈周也称自己的亲家史鉴为“藏史”,而史鉴亦是苏州有名的藏书家,并且亦是闳览博物之人[34]。虽然不能说“玉溪藏史”就是史鉴,但至少可以说明“藏史”与博物君子之间的紧密联系。

而沈周说:“玉溪藏史淳雅可重,因作戏墨杂品二十种移之”,因他敬重玉溪藏史是同自己一样的博物君子,才将“杂品”赠予。这既是相同取向之间文人间的心灵交流,也表明了博物君子与“杂品”之间的对应关系,“杂”成为了两者联系的纽带。

并且,苏州文人还把这种“杂”上升到雅的层面,形成了新的审美观。这在沈周的诗文中有所体现。在他的《雨中看山寄杨君谦》一诗中说:“水墨间罨画,屏风四围立。杂花逗余红,雅与松共湿。”[35]这里“杂花”与“松”都代表了“雅”。于是,这种以杂为雅的审美观念的形成,使得种类繁杂的《花果杂品图》得到了文人的认可,并在沈周的开创下流行开来。

组稿/赵小来 责编/刘竟艳

注 释

[1] 笔者据《中国古代书画图目》《故宫书画图录》《中国绘画总合图录》三本书,对吴门三代画家中的沈周、文徵明、陈淳、陆治、王穀祥、周之冕进行统计,此类题材的花鸟画作品总计有85件。这只是在有限范围内所统计的存世数量,而当时吴门画家所创作的此类作品应超出此数,说明这类题材在明中期的吴中地区应该比较流行。

[2] 此类题材的花鸟杂画在画史上没有一个统一而固定的称谓 ,但为了研究和行文的方便,笔者定其名为“花果杂品图”。原因有二:一是藏于上海博物馆一件此类题材的作品,因画中沈周的自题被命名为《花果杂品二十种》卷,所以称之为“花果杂品图”应该是有所依据;二是此类题材的绘画除了花卉和蔬果,还有家禽、水产、山水等,“花果杂品图”之称谓可以包含此类题材的全部内容。

[3] 薛永年:《览物有得和身与竹化的两宋花鸟画》,《横看成岭侧成峰》,台湾:台北东大图书公司,1996年,第330-335页。

[4] 徐邦达《从“百花图卷”再论宋元以来的水墨花卉画》,《文物》,1959年第2期,第46页。

[5] 见薛永年《览物有得和身与竹化的两宋花鸟画》,《横看成岭侧成峰》,台北东大图书公司,1996年,第335-336页。

[6] (元)汤垕《古今画鉴》,《中国书画全书》第二册,上海:上海书画出版社,1999年,第903页。

[7] 徐邦达《从“百花图卷”再论宋元以来的水墨花卉画》,《文物》,1959年第2期,第46页。

[8](清)张廷玉等《明史》卷七十,《选举志》。

[9](明)王世贞《弇山堂别集》,卷三,《一郡三传胪》。

[10](明)杨循吉《七人联句诗记》,《四库存目丛书》史部,卷一二七。

[11] 吴宽(1435—1504),字原博,号匏庵、玉亭主,世称匏庵先生。直隶长州(今江苏苏州)人。成化八年(1472)会试、廷试皆第一,授修撰。侍讲孝宗东宫。孝宗即位,迁左庶子,预修《宪宗实录》,进少詹事兼侍读学士。官至礼部尚书。

[12] (明)吴宽《家藏集》,卷三十九。

[13] (明)祝允明《怀星堂集》,卷十二。

[14] 王鏊(1450—1524),字济之,号守溪,晚号拙叟,学者称震泽先生,吴县(今江苏苏州)人。16岁时国子监诸生即传诵其文,成化十一年进士。授编修,弘治时历侍讲学士,充讲官,擢吏部右侍郎,正德初进户部尚书、文渊阁大学士。博学有识鉴,有《姑苏志》《震泽集》《震泽长语》。

[15] 季札(前576一前484),又称公子札,春秋时吴国人,吴王寿梦第四子,封于延陵,称“延陵季子”。

[16](明)王鏊《姑苏志》,卷十三。

[17](明)王鏊《姑苏志》卷四十三,《人物》。

[18](明)吴宽《家藏集》卷二,《送胡彦超》。

[19] 临时设置的考试科目,为制科之一种,始于唐玄宗时。唐代尤其是唐后期的博学宏词科不仅经常举行,而且内容丰富多彩,选拔了不少著名的人才。

[20](清)张廷玉等《明史》,卷一八一,《列传》第六十九。

[21](唐)李商隐《樊南文集详注》,卷八。

[22] 赵同鲁(1423—1502),字与哲,一作字浚仪,长洲(今江苏苏州)人。其祖友同,字彦如,以医名,曾修永乐大典。同鲁克承家学,善诗文,著《仙华集》。善画山水,用笔工妙。沈周尝师事之。

[23](明)王鏊《震泽集》卷二十六,《赵处士墓表》。

[24](明)王鏊《震泽集》卷二十九,《石田先生墓志铭》。

[25] 朱存理(1444—1513),字性甫,又字性之,号野航,长洲(今江苏苏州)人。不乐仕进,富于收藏,濡染之余,遂善书、画。

[26](明)文徵明《甫田集》,卷二十九,《朱性甫先生墓志铭》。

[27] 戴冠,字章甫,自号濯缨,长洲(今江苏苏州)人。弘治四年(1491)“始以年资贡礼部”,授浙江绍兴府儒学训导,后罢归。

[28](明)文徵明《甫田集》卷二十七,《戴先生传》。

[29](明)董其昌《容台集·文集》,卷一。

[30] 阮荣春《沈周》,吉林:吉林美术出版社,1996年,第245页。

[31] 杨仁恺、傅熹年先生定为“旧摹本”,见中国古代书画鉴定组:《中国古代书画图目》2,北京:文物出版社,1987年,第356页。既为摹本,题跋内容可以作为研究之用。

[32](老子)周守藏室之史也,见(汉)司马迁:《史记》,卷六十三。

[33]“老子在周为藏”史,见(明):王世贞《弇州四部稿》续稿,卷一百五十九。

[34]“凡吉凶之事,悉违世俗而行,必仿于古,知礼者取之其学,于书无所不读,而尤熟于史论,千载事历历如见,而剖断必公,盖有宋刘道原之精。至于时事人言,得于闻见,往往笔之成编,则有洪容斋(迈)之博焉。”见(明)吴宽:《家藏集》,卷七十四,《隐士史明古墓表》。

[35](明)沈周《石田诗选》,卷二。