古瓷靓影

在安徽地区的墓葬、窖藏,以及隋唐大运河等遗址中,出土了大量的古瓷器。这些文物品种丰富,质地精良,在一定程度上反映了当时瓷器的制作水平。安徽博物院收藏的古瓷器,既有寿州窑、繁昌窑等当地窑口的,也有定窑、吉州窑、景德镇窑的。

隋唐宋元时期,我国经济文化发展,制瓷业空前发达,出现了长沙窑、定窑、邢窑、景德镇窑、吉州窑等全国著名窑口。瓷器的造型日益丰富,划花、刻花、贴塑、绞胎和釉下彩绘等装饰手法大量使用,书法、绘画、雕塑等艺术形式也融于瓷器的制作中,在一定程度上反映了当时人们的生活面貌和审美情趣。

这一时期的安徽,在制瓷业方面也得以蓬勃发展,并取得了长足的进步,在淮南、繁昌、萧县等地先后出现了寿州窑、繁昌窑、萧窑等三十多个窑口。寿州窑的黄釉、繁昌窑的影青釉瓷、萧窑的白地褐彩及动物玩具等产品特色明显,在全国有一定影响。

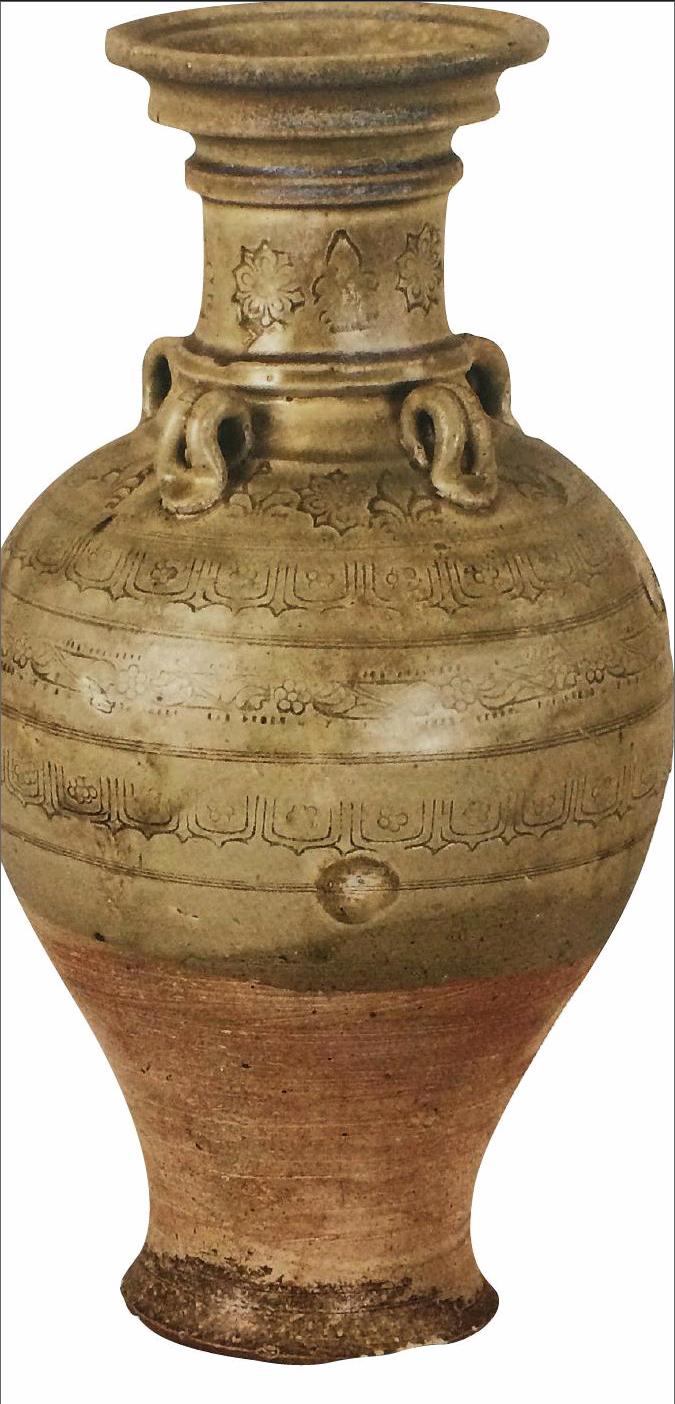

寿州窑

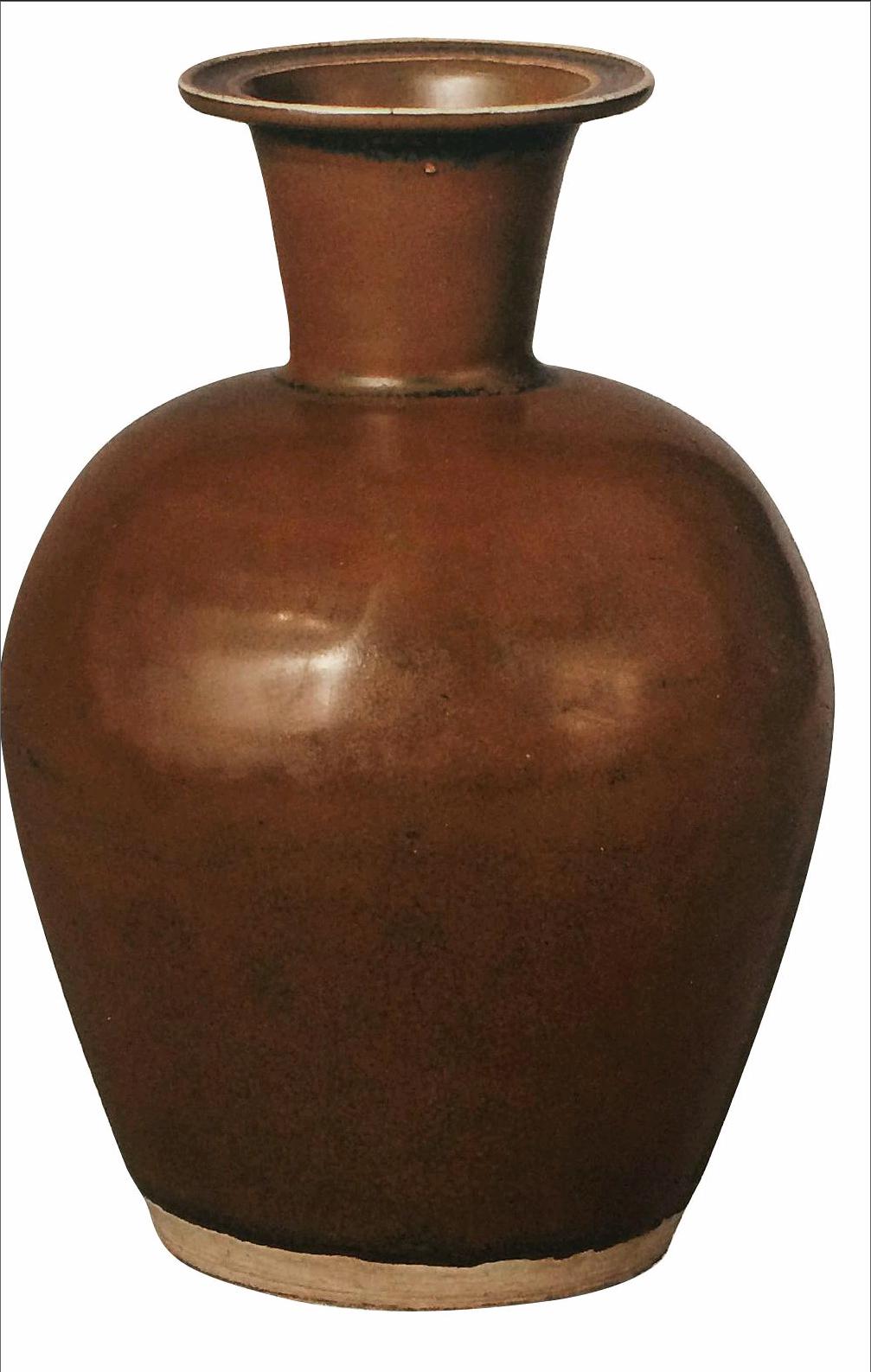

寿州窑位于今天的淮南市上窑镇,唐时属寿州,故名寿州窑。其创烧于南朝,兴于隋唐,衰落于五代。早期烧造青瓷,唐代时烧造黄釉瓷,兼烧黑釉、酱釉等品种,唐代陆羽《茶经》记载:“寿州瓷黄,茶色紫。”装饰手法有划花、刻花、剔花、点彩和堆贴花等。其中剪纸漏花、贴木叶纹装饰为寿州窑首创。

繁昌窑

繁昌窑位于繁昌县柯家冲、高潮、李村和高塘,是南方地区最早烧造青瓷的窑场之一。始烧于五代,盛行于北宋,宋末废毁。产品以影青釉为主,次为白釉,装饰手法主要有刻花、印花、剔花等,荷花盏、葵口杯、镂空炉等为该窑典型器物。

萧 窑

萧窑位于萧县白土镇,又名白土窑。始烧于唐代,盛行于宋金,衰于元代。唐代烧造的黄釉瓷与寿州窑相同,宋、金时期以烧造白釉瓷器为主,受北方磁州窑影响,有白釉绿瓷、白釉褐花、白釉划花等品种,其生产的碗、罐、钵、瓶、建筑构件、动物玩具等颇具特色。

其他窑口

除了安徽当地窑口的瓷器,安徽博物院还收藏有长沙窑、景德镇窑、定窑、吉州窑、龙泉窑、耀州窑等众多窑口的古瓷器。这说明在宋代以前,我国的商业流通已相当发达,不仅南北瓷器使用普遍,而且各地瓷器制作工艺互相借鉴和影响,安徽窑口的瓷器在很大程度上受到北方色釉瓷和浙江青瓷的影响。

(注:本文文图均采用安徽博物院编著的《安徽文明史陈列》一书)

器型规整,颈部至腹部采用当时流行的戳印花工艺,装饰纹样分别为花卉、草叶、忍冬纹、变形莲瓣、弦纹等,为典型的隋代淮南窑(寿州窑前身)产品。这一时期的淮南窑产品,胎质细腻,釉面光洁,常以模印、刻花、贴花等技法装饰,造型具有北方窑口特征,装饰风格又具南方瓷器风格,说明这一时期南北方文化在此交融。

执壶在唐代又称“注子”,是当时较流行的一种酒具。嗽叭口,短颈,鼓腹,八棱短嘴,双系,与嘴相对的一边置曲柄。寿州窑黄釉执壶除造型工整、制作精良外,最具特色的是纯正的蜡黄釉色,光滑匀净,系寿州窑烧制的代表作品。

寿州窑位于安徽省淮南市大通区上窑镇,该地在唐代归寿州所辖,寿州窑始烧于南朝,盛于唐代。隋以前烧制青瓷,唐代改烧黄釉瓷,并兼烧黑釉瓷。黄釉又分蜡黄、鳝鱼黄和黄绿等色。产品不仅有执壶,还有碗、盏、杯、盆、钵、罐、枕及玩具等多种。寿州窑黄釉瓷器以独特的风格闻名于世,唐人陆羽在《茶经》一书中就有“寿州瓷黄,茶色紫”的记载。

圆唇,喇叭口,短颈,溜肩,鼓腹,饼足。通体施酱釉不及底足,露胎处施一层化妆土,腹部有三朵剪纸漏花作为装饰,花蕊为酱釉,花朵其他部分为露胎装饰,胎质灰白。

唐代各种手工艺发展迅速,尤其是金银器制作中金银平脱夹缬等工艺的发达更加促进了剪纸技术的发展。把剪纸漏花运用于瓷器上,主要是把剪纸直接贴于瓷胎,然后施釉揭起剪纸图案露出瓷胎和釉色相对清晰起来,这种手法有时还与描绘剔刻等技术相结合,起到很好的装饰效果。

寿州窑剪纸漏花器物的发现,说明剪纸漏花技术至少在唐代寿州窑产品中已经开始使用,对全面的认识和研究寿州窑的装饰手法提供了可靠的实物资料。

/繁昌窑影青釉凤头壶/

北宋 1977年繁昌县新港镇出土

壶的上部圆雕成一只凤头,凤头上塑一冠形饰物,口沿部为四瓣花状,饰一圈连珠纹。长颈,从上至下由细渐变粗,颈上饰二条凸弦纹。圆鼓腹。肩部饰两条阴刻细弦纹。细长流微弯,流的口沿部稍残。与流对应部位装有弧形双条扳手,矮圈足、平底。体外施影青釉,至圈足以上,圈足边沿与足底皆无釉。胎较白,影青釉与同期景德镇窑产品相比,稍偏黄白,而与繁昌窑之柯家冲窑产品相比,釉也相对较白,烧成质量较高,应是繁昌窑中骆冲窑的产品。

此凤头壶造型尚有唐代遗风。在宋代生产的影青釉瓷器中,这种造型的器物非常少见,目前只在广州西村窑产品中有少量发现,但其影青釉发色与此壶相比差之甚远。在安徽繁昌窑产品中,凤头壶目前仅发现此一件,弥足珍贵。

/萧窑白地褐彩“八仙馆”瓶 /

金 1985年萧县白土镇萧窑窑址出土

萧县博物馆藏

小喇叭口,短颈,溜肩,颈肩部竖装四系,筒形长腹部微鼓,足部内凹。器口至上腹部施白釉,并书有褐彩“八仙馆”三字,下腹部施褐釉一圈。此瓶出土于萧县白土镇萧窑窑址上,为这一时期萧窑的典型产品,同时出土的此类器物还有墨书“太平馆”、“仁和馆”、“仁和”等字样的四系瓶。

萧窑位于萧县白土镇,又名白土窑。始烧于唐代,盛于宋金,衰于元代。宋、金时期,萧窑以烧造白釉瓷器为主,受北方磁州窑的影响,有白釉绿彩、白釉褐彩、白釉划花等品种,其生产的碗、罐、钵、瓶、建筑构件、动物玩具等颇具特色。安徽的淮北、亳州、宿州等地均有萧窑产品出土。尤其值得一提的是,1999年淮北市柳孜运河遗址中也出土了一件萧窑白地褐彩“仁和馆”瓶,说明这一时期的萧窑产品不仅在周边地区销售,也随着运河输往全国各地。

/萧窑白地褐彩四耳瓶/

金 1965年淮北市出土

圆口卷唇,长圆腹,平底微内凹,颈部装扁带形四系,上部施白釉,白釉之上用褐彩绘画草叶纹、弦纹,风格粗犷,写意生动。金代萧窑以烧造白釉瓷器为主,主要受北方磁州窑的影响,此瓶在装饰风格上就吸收了磁州窑豪放洒脱绘画特点,独具特色。

/长沙窑青釉褐彩贴塑人物执壶/

唐 1965年濉溪县临涣集王氏墓出土

侈口,长颈,圆肩,肩上装八棱形短流,双系和曲柄为三棱形。通体施青釉不及底足,釉下施化妆土。腹部施三大块椭圆形褐班,褐斑处贴塑胡人吹奏、舞蹈人物各一人,姿态优美,神态自如,极具异域风情,为唐代长沙窑典型产品。

长沙窑是唐代重要瓷窑,窑址在湖南长沙铜官镇及书堂乡石渚瓦渣坪一带,因此又称铜官窑、瓦渣坪窑,其烧制时间为唐、五代,烧瓷品种之丰富,在唐代其他瓷窑中尚属少见。

唐代,中外交往和通商频繁,长沙窑产量巨大,远销海内外。这一时期我国瓷器的外销,主要靠陆路,即沿“丝绸之路”销往国外,长沙窑的产品主要销往西域大食诸国。在向外传播的同时,也受到西域文化的影响,长沙窑瓷器的装饰图饰中,经常使用釉下彩绘、贴塑的胡人骑士、胡人舞蹈者、演奏者等形象,也出现了椰枣、棕榈树等西亚地区植物图案,这些都在一定程度上迎合了胡人及阿拉伯人的喜爱,为瓷器产品的输出打开销路。

/长沙窑褐绿彩狮形镇/

唐 1953年合肥市出土

瓷镇纸作卧狮形,狮头微抬,瞪目竖耳,四腿卷曲,刻划了狮子小憩时的神态。周身用黄、褐、绿彩作装饰。釉色清淡雅致、光润柔和,造型生动,是长沙窑釉下彩绘瓷的一件杰作。

长沙窑的釉下彩绘瓷盛行于世,主要是在青釉下描绘以铁、铜为着色剂褐、绿彩纹饰,有的同时装饰褐彩与褐绿彩于器物上。彩绘题材有人物、山水、花鸟、走兽、游鱼等。长沙窑生产的动物瓷塑也很丰富,多见的有狮、象、牛、羊、猪、狗、马等,其用途各异。这件卧狮造型的瓷塑,即是以两种彩釉作装饰。用途为一种文房用具——镇纸。

清人陈浏《缶雅》卷上曰:“镇纸谓之压尺,铜与瓷玉皆有之,亦多肖生物者。”同时也可作陈设品。

景德镇窑

/景德镇窑影青釉注子注碗/

北宋 1964年宿松县北宋元二年(1087年)墓出土

此注碗将注子紧实地包裹其中,既拿取方便,又起到很好的保温作用。注碗内底留下的四个支钉痕正好与注子底部的支烧痕迹吻合,说明此套器具很可能为成套烧造。此外,注碗口沿部分的黄色土沁为地下埋葬多年所形成,却与器物本身的影青釉色浑然一体,更显深浅明暗变化,可谓巧“借”天工。此件注子注碗为宋代景德镇湖田窑精品,又出土于北宋纪年墓中,历史、艺术价值极高。

定 窑

/定窑白釉刻云龙纹长颈瓶/

北宋 1957年滁县(今滁州市)出土

口沿外折,细长颈,球腹,高圈足略外撇下折。通体施白釉,腹部刻划一条龙纹,此瓶造型优美,胎体洁白,螭龙纹及四周云纹均用简笔线条勾画,极为抽象写意,刀工遒劲有力,线条自然清晰,富于动感,为定窑的上乘佳作。

定窑为宋代五大名窑之一,定窑生产规模宏大,品种繁多。多为碗、盘、瓶、碟、盒和枕,亦产净瓶等佛前供器,但数量极少,主要是作为贡品进入宫廷。定窑产品以白釉瓷器为主,擅长划花、刻花、印花等装饰。刻花是定窑最主要的装饰技法之一,在划花工艺的基础上发展而来,有时与划花工艺一起运用。定窑刻花器常以莲花、牡丹花、飞凤、牛、鸭和云龙等为题材,在纹饰轮廓线一侧划以细线相衬,以增强主体纹饰的立体感。

/紫定描金彩瓶/

北宋 1982年合肥市肥西县将军岭乡李岗村出土

合肥市文物管理处藏

该瓶为浅盘口,短颈斜直,丰肩,上腹鼓出,下腹渐收,浅圈足。胎厚仅0.2厘米,胎质洁白细腻,露胎处有明显的刷丝痕。除足跟外,壶内外均施酱黄色釉,釉质莹润,釉上描绘的金彩已脱落,但尚留有描绘的纹饰痕迹,画面在侧光下清晰可辨。两道细弦纹在壶的腹中央,将画面分为上下两组,上组为一幅写实画“莲塘风光”图,两片荷叶高低相错飘浮在水面,一枝荷花亭亭玉立,荷叶后面画一丛茂盛的蒲草,荷叶下点缀着几颗水草;下组为一圈绘制工整的变体仰莲纹图案,莲瓣共九对十八瓣,分前后两排重叠,用双线勾勒,整个画面构图简练。定窑位于河北省曲阳县,以生产白瓷为主,兼烧酱釉、黑釉、绿釉瓷。关于紫定的记载,见于明曹昭《格古要论》:“有紫定色紫。”但从现有实物来看,定窑瓷器中并无真正的紫色釉,一般认为这种酱釉定瓷即为紫定。目前该窑紫定器存世不多,绘有金彩者更为罕见。此瓶金彩线条刚劲流畅,构图庄重和谐,别具一种美感,是定窑描金工艺的代表器。“莲塘风光”中荷花的雅洁、荷叶的轻盈、蒲草的挺拔,表现得真实自然,是一幅意境生动的宋代花鸟画。变体仰莲纹图案那种富丽华贵的装饰,与清新典雅的“莲塘风光”形成对比,这是写实与图案化两种不同风格的巧妙结合,使整个画面产生了和谐统一的艺术效果。

吉州窑

/吉州窑莲花纹梅瓶/

南宋 1955年巢湖市周郑村出土

瓶小口,唇外卷,短颈,溜肩,椭圆形腹,矮圈足。黄白色胎,器体轻薄细致。口、颈部施白釉,肩部以下为黑色,有两道弦纹,弦纹以下至足部为黑地白花,分绘莲花、荷叶及莲蓬果组成的图案满布全身,接近足部又是两道弦纹,弦纹以下是黑色,底足部分又有一道较宽的弦纹,色调柔和富丽,为吉州窑难得的作品。

吉州窑在江西吉安永和镇,是我国宋代南方地区很有影响的一个窑场,属于民窑系统,生产的瓷器种类有黑瓷、白瓷、青瓷、剪纸贴花、白釉黑花、黑釉白花、花釉瓷器、影青瓷器和低温釉瓷等。品种之多,工艺之全面、新颖是其他地区所少见的。从这些瓷器品种可以看到吉州窑工艺上和钧窑、磁州窑、景德镇湖田窑等窑的关系。正因为它能博采众窑所长,才有所创新,又生产出兔毫、油滴、木叶纹、玳瑁、剪纸贴花等独具风格的众多作品。

这件作品从造型到装饰都与磁州窑有相似之处。其造型具有磁州窑常见的风格,白釉黑花或黑釉白花的作法也只有磁州窑系才能见到,其制作工艺也是一致的,先在瓶体上施白釉,再用黑色画出各种花纹。虽然与磁州窑有很多相似之处,但也保持着吉州窑自身的特色。吉州窑绘画线条像工笔画一样细腻严谨,一丝不苟,体现出南方地区细腻流畅的风格,与北方磁州窑绘画所表现出的粗犷酣畅的风格形成鲜明对比。同样是白地黑花或黑地白花装饰工艺,地域的不同,文化传统的不同,显示出不同的风格,此件梅瓶堪称吉州窑黑地白花瓷的代表作品。

龙泉窑

/龙泉窑青釉长颈瓶/

南宋 2006年宿松县河西山南宋嘉定八年(1215年)墓出土

南宋时期的龙泉青瓷,特别讲究釉的色调,窑工们运用多次上釉的方法,使器面呈现温润滋厚的感觉,其中又以粉青和梅子青为佳。此件龙泉窑青釉长颈瓶为洗口,细长颈,斜肩,扁圆腹,圈足。釉外观柔和淡雅,光泽如青玉。胎质灰白,胎体坚硬细腻。由于胎骨中含铁较多,经高温烧成后,足部无釉处呈铁红色。

此瓶2006年5月宿松县河西山陈氏夫人墓出土。墓葬为单人砖室墓,另出土影青釉瓷碟、影青釉盏托等,共八件瓷器。墓志详细记载了墓主人许欣之妻陈氏的生卒年月及入葬具体时间,为研究这批瓷器提供了可靠的时间依据。

南宋为龙泉窑的鼎盛时期,粉青和梅子青的创烧成功,使龙泉青瓷达到了一个高峰。此件青瓷长颈瓶既无精美繁丽纹饰,亦无艳彩深沫的图案。唯以其风格之典雅,造型之俏丽,幻放出迷人的艺术魅力,令人爱不释手。