边多口述我是江孜卡垫传承人

索穷

江孜卡垫有悠久的历史,

早在吐蕃赞普的后代则布三兄弟统治时,

便有一种名叫“旺丹仲丝”的手工业产品,

到萨迦王朝时期,

开始形成较完整的图案。

慈母是我人生的导师,

开始仅仅是为了生计,

有了一定的成果后

我的热情就来了,

毅然坚持到现在。

溜、尺布戒、仲丝,是卡垫的鼻祖

江孜卡垫有悠久的历史,早在吐蕃赞普的后代则布三兄弟统治年楚河流域时(公元11世纪),在年楚河中游地区(现白朗旺丹乡一带)就有一种名叫“旺丹仲丝”的手工业产品。当时,旺丹仲丝作为年楚河中游地区三种独特手工业产品之一,在集市上与其他地区的产品进行交换或贸易。在后来相当长的一段历史时期内,年楚河中游地区一直都是西藏仲丝生产的中心。到萨迦王朝时期,仲丝得到了较大的发展,开始形成较完整的图案(最初以简单的几何纹样为主)。这时期,江孜人民充分利用岗巴嘎西的“岗仲”和白朗旺丹的“旺仲”生产技术,通过融会贯通和不断改进创新,逐步将传统仲丝向现代仲丝过渡,形成了独具江孜农耕文明印迹的仲丝技艺。

“溜”“尺布戒”“仲丝”是卡垫的鼻祖。自古,白朗与江孜文化为一体。可以说“旺丹仲丝”是江孜卡垫的前身。属于旺丹仲丝范畴的白朗嘎普“旺仲”及其代表性传承艺人群培等是旺丹仲丝今日的缩影。嘎普地带的仲丝做工精良,花色品种独特。史料记载,旧西藏噶厦地方政府曾命令在此地实行“仲丝”纳税制度,形成了当时独特的税种——“卡垫税”。

在嘎普乡嘎普村,编织工艺师们疏线、捻线、纺线的身影并不鲜见,形状不一、色彩艳丽、纹理丰富的卡垫吸引着人们的眼球。根据历史记载,“旺仲”卡垫是由当地德美确寺的大师加央·塔白坚参所创,最初为白朗县嘎普乡德美确寺编织了一条正方形“章卡嘎诚顿诚”卡垫,这种工艺从此被正式命名为“旺仲”,当时该卡垫主要由寺庙和拉康及噶厦地方政府机构所用,后来才普遍成为家家户户使用的卡垫。

“旺仲”密结,图案花纹精美、多样,染色也用天然原料。当地众多远近闻名的卡垫编织能手们平时空闲就想花样、悟点子,他们的“旺仲”卡垫严整有致、落落大方。这种卡垫方便、耐用,因其享有崇高的宗教地位,以前只许男人有权编织。卡垫上的金刚符、雍仲符、章嘎符等图案,都是有着神圣喻义的符号图案。如今,这些宗教意味浓郁的卡垫,不仅在西藏大小寺庙的僧舍、扎仓内随处可见,也已落入了寻常百姓人家。旧西藏只能在贵族和寺院中见到的“旺仲”卡垫,现在越来越受老百姓和广大各界人士的欢迎,在客厅、会议室、卧室等都能见到图案美观、形式各异的“旺仲”出现,并已成为村民们发财致富的“靠山”,许多人因此而摘掉了曾经的“贫困帽”。如今,全村乃至周边乡镇村150余名群众通过系统的卡垫编织和染色技艺培训后,仿佛掌握了“金钥匙”。

到了17世纪中期,即五世达赖喇嘛时期(1642——1682),源自“旺仲”的江孜仲丝生产发展开始步入成熟阶段,江孜逐渐成为西藏仲丝生产的中心。

十三世达赖喇嘛时期,江孜仲丝生产已发展到全盛阶段,江孜城区半数以上的居民都从事于仲丝生产,成立了卡垫生产行会组织。20世纪三四十年代后,江孜贵族噶雪巴·曲吉尼玛对发展仲丝尤为热心,他对改进仲丝图案倍感兴趣,在他的倡导、组织下,通过对内地近代丝绸刺绣的研究,吸收了刺绣背面和刺绣衣料的大花大叶,以及整枝花的形式,结合仲丝生产的工艺特点,创造了五种类似内地“刺绣花”的新图案样式,使江孜仲丝生产的“绣花”技术到了一个新的水平。现陈列在拉萨罗布林卡新宫里的地毯都是当时江孜派著名的卡垫编织大师索朗多吉亲手织造的,代表了当时江孜编织卡垫的最高技术水平。

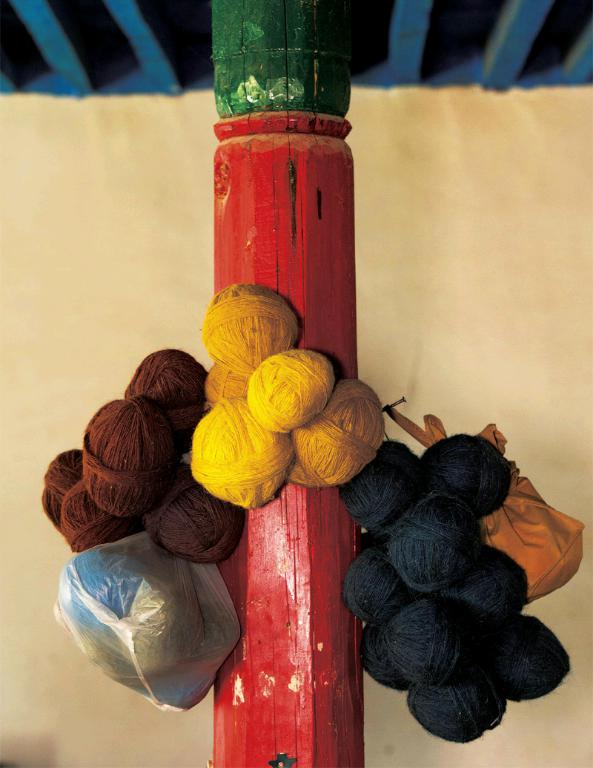

纺织卡垫的原料——毛线。江孜卡垫是染色永不褪色且无污染的藏族传统矿植物颜料,栽绒毛均选用光泽度好的优质纯羊毛或纯牦牛毛。

我出生在卡垫之乡江孜

我叫边多,我出生的人家叫喇穷哇达匝,自从饶丹贡桑帕兴建白居寺,后来有了江孜宗,宗背后的这片居民区就叫作“加日交”,意思是城墙后面。城墙后面靠山东边的一块地方叫作喇穷,喇穷地方住着七八十户人家,每家都有名字,我家的房名是达匝,全称喇穷哇达匝。我的妈妈阿洁的编织技艺非常高超。听说母亲经常在柳条框里装上喇穷哇达匝家生产的卡垫到加日交早市出售自己的卡垫,很受外国客商的欢迎。久而久之,“喇穷哇达匝”有了口碑,一说是“喇穷哇达匝”家人织的卡垫,别人是顶大拇指的。

那时候还都是家庭作坊形式,母亲是主心骨,在她身边织卡垫的有我的姨妈、舅舅,我的姐姐等。家里没有一分地,完全是靠编织、销售卡垫生活,活儿忙的时候家里要安两个织架,甚至从外面请人赶活。我家里本来有四五个孩子,但因为旧西藏医疗条件落后,最后成活的只有姐姐和我俩。我们两个都在母亲跟前学做卡垫手艺。

现在想起来我的母亲虽说是小手艺人,但是很有远见。当我9到14岁时,她毅然把我送到一个叫伦及德瓦朗的旧政府官员跟前让我入私塾读书,打下了不错的文化基础。从学校出来后,我14岁正式开始跟母亲织卡垫。一切工序都是在家里完成的,如果白天染晒毛线,晚上就在油灯下梳毛纺线。

我小时候正值西藏比较动荡的年代,生活环境比较苦。慈母是我人生的导师,她对我特别好,仅仅是为了不让我出远门、待在她身边,她便安排我就近学习卡垫编织技艺。刚开始仅仅是为了解决生活出路问题,后来有了一定的成果,我的热情就来了,毅然坚持到现在。

20世纪50年代,我记得江孜还有卡垫工人的行会组织“吉度”叫纲吉仓。当时江孜有个职业负尸人,胃口很大,经常为难死人家属,很麻烦。我们这个“吉度”组织就在内部指定了几个年轻小伙子,说好行会以后有人去世不找负尸者,自己来办后事。结果那个职业负尸者把我们告到宗政府,认为我们侵犯了他的专业,最后我们纲吉仓的人输了这场官司,可见卡垫艺人在旧社会的地位是比较低的。

厂房里跟阿沛副委员长合影的那位老妇人叫边巴拉姆,是早期一位有名的卡垫艺人,在普通艺人中威信很高,她被一位热心恢复民族产业的王书记安排为厂长。我是负责财务和业务管理的她的主要帮手,那时候很有干劲,制定了很多防止材料浪费和提高产品质量的规章制度,很多人反感我,嫌我是“麻烦的根源”,但是时间长了,看到工厂的变化和职工收入的提高,人们反而喜欢我,挽留我,还怕我不干。

江孜以前只有家庭作坊,没有卡垫企业。最初是以老艺人为主成立的江孜卡垫生产合作社,主业是栽绒藏被“租祝”, 还不是卡垫,合作社里还有裁缝、石匠等。我们织好的“租祝”直接交给贸易公司销售、分账。

西藏的第一批国家级非物质文化遗产代表性传承人和工艺美术大师边多正在指导工人编织。

现在的江孜卡垫厂建于1973年,国家提供了两万元无息贷款,加上职工的集资款,有了启动资金。1977年改建为县办集体企业江孜卡垫厂,慢慢往卡垫主业转移。厂里开始的时候就有三四百名员工。

现在你看招工很难呀,但当时就有那么多人,因为人们的就业门道太少,都愿意来,羊毛组、纺线组、编织组,初具规模。1982年国家又投入了40万元,兴建新厂房。江孜卡垫厂的成立加速了江孜卡垫业的发展步伐,先后为西藏多个地、县的卡垫厂培养了300多名技术人员,带动了西藏卡垫业的发展。

到1989年时,我被任命为江孜卡垫厂的主要负责人。1977年率团参加广交会。我是西藏的第一批国家级非物质文化遗产代表性传承人和工艺美术大师。

卡垫厂经过40多年的努力,已经发展成为了如今拥有职工上百人,具备独立生产和研发能力,有完整组织结构体系的卡垫生产企业,在继承古代江孜卡垫技艺的基础上,根据新时代的要求,经过不断探索、实践和创新、改进,制作了具有江孜民族风格、地方特色和时代感的江孜卡垫。特别是卡垫厂生产的45平方米的布达拉宫卡垫和2009年制作生产的西藏佛教宁玛教的莲花生大师像,具有相当高的艺术价值和收藏价值。

45平方米的布达拉宫卡垫是人民银行西藏分行定制的,当时还没有那么大的织架,时任自治区主席江村罗布来厂视察,我向他反映困难。他说人民银行不缺钱,我帮你跟索达行长讲,解决了4万元的织架款,制作了可以14个人同时编织的大型织架。

还有江孜饭店早期定制的巨幅卡垫,是跟一位白居寺老僧人合作,因为白居寺历代有破坏,他来把16个扎仓(包括萨迦派的4个扎仓,噶举派的4个扎仓、格鲁派的8个扎仓)一一回忆,画到纸上,1987年我们把这个白居寺原貌编织出来,长5米宽4米,现在看老白居寺的全貌只有在江孜饭店能见到,也算是我们对故乡的一种怀念方式。

卡垫厂的宗山牌系列产品全部采用藏北纯羊毛手工织成,主要产品有地毯、卡垫、挂毯、靠垫等100多种。产品在继承和发扬悠久的西藏民族传统卡垫图案的基础上,根据国内外用户需求和市场变化,不断创新,设计出具有民族风格、地方特色和时代感的新颖图案。织法紧致,结构精致,经久耐用,色泽鲜艳,图案新颖,有着浓厚的民族风格和地方色彩。其独特的藏式穿法和扣法,别具一格的民族风格,丰富多彩的花色品种,被中外顾客所青睐,在国际上享有崇高的盛誉。

江孜卡垫的产品特点

可以说西藏江孜卡垫总结了藏民族千年以来,从初期使用粗糙毛织物开始,到逐步编织“溜”(一种简易编织手法)、 “旺丹仲丝”以及现代仲丝的生产技艺,且推陈出新,集合现代科学技术和审美观念,在卡垫图案、纺线、染色、编制、剪花等方面做了全面、合理的改进,形成了如今成熟的江孜卡垫风格。

其主要特征体现在:

图案新颖 江孜卡垫根据历史传说,编织了“如来佛像”“莲花生大师像”“双龙戏珠”;为反映现实生活,编织了“草原新貌”“珠穆朗玛峰”“布达拉宫”“岗底斯山”“龙凤花”“大雁”“凤凰展翅”,及以各种动植物为背景的卡垫。图案既有传统寺院壁画,又有广泛流行的现代艺术图案,显示了我们编织者的高超技艺水平。我们江孜县卡垫厂现有各种图案150多种,但是我可以负责任地说任何平面图案你只要拿来我都可以织出来。我们以前织出过毛主席像,还有各种唐卡图案,受到了专家的充分肯定。

色泽鲜艳 江孜卡垫染色使用色泽鲜艳永不褪色,且无污染的藏族传统矿植物颜料,同时,又可根据客户要求采用质量上乘、色泽沉稳的国际上普遍使用的瑞士山德兰染料。此外,为了起到防蛀的作用,在染色过程中还添加了防蛀剂。江孜地毯在染色过程中主要使用原生染料大黄叶子(黄色)、大黄根(褐色)、蓝靛(各种蓝色)、玉簪花(各种黄色)、茜草(各种红色)、胭脂(红色)、酸性泥巴(起到不褪色作用)等。

质量可靠 江孜卡垫所用毛线、棉线、经纬线多采用优质棉线,也适当使用仿古毛线。栽绒毛均选用毛质粗硬、弹性强、光泽度好的优质纯羊毛或纯牦牛毛。

工艺精湛 江孜卡垫生产在洗毛、防纱、染色、编织、剪花、设计等方面都有一套成熟的技术。特别是江孜卡垫的穿杆结扣法,在全国乃至世界地毯制造技术中都是一个独特的创举,至今仍未失其独树一帜的地位,其织法、色彩,及纹样组织等方面,也鲜明地体现了民族和地方特色。

“你会研磨,我就能染山”

1904年前江孜的藏毯生产还从未从农牧业生产中完全分离出来,其生产目的主要满足于自给自足。抗英战争失败后,英国人在江孜设立了商代处,开辟商场,大批的英商、尼商、印商云集于此。江孜的卡垫开始在国际市场上流通。在此期间,英国商人也曾在江孜开办卡垫编制工艺小型工厂和小工艺学校。

人民解放军进驻江孜后,关心江孜卡垫的生产。此时,使用上千年的仲丝名称逐渐被卡垫取代。1954年,为进一步扩大江孜卡垫生产规模和范围,江孜分工委向江孜从事卡垫生产的家庭发放了10多万元人民币的无息贷款,使江孜卡垫生产得到了快速发展,壮大了生产规模、改善了生产条件、加强了生产合作、提高了生产效益,有效地促进了全县经济的快速增长。如今,卡垫厂技术好的老员工基础工资一般是4千元每月,全年大概能拿到4万元。

我们今年向政府申请了700多万元的技改资金,有望得到批复。这样一来,新入职的员工就有盼头,因为现代社会,人们的就业渠道很多。卡垫厂留住年轻人很难。我的办法是年过16岁的青少年只要愿意在我们这里干,从工作第一天起就发给工资(以前还有三年的学徒期)、安排住房。新员工只要做够两个月拿老职工一样的工资。因为这个工作是需要耐得住寂寞的,比如研磨植物染料,必须非常有耐心地一点一点研磨,就像医生调理病人一样,有句谚语“你会研磨,我就能染山”,意思是只要你真会研磨染料,我可以把一整座山染起来。用待遇和感情留住人,哪怕每年新增加三四个新工人也有希望了。

人心都是肉长的。在艰难中品尝出来的甜蜜才是真甜蜜。正因为我们是小企业,所求很低。以前有位援藏的领导干部到厂里问我们有什么困难,我说没有别的要求,我是三十年前就参加过广交会,深知面对客户的重要性,现在外宾在厂里订货光运费就要很多钱,我们承担不起,我就希望领导们考虑在上海、北京为我们找一个二三十平方米的窗口就足矣,在改革开放的前沿有个民族艺术的橱窗,我们就有信心打开江孜卡垫一个很大的窗口,面向辽阔的海外市场。