最后的凡?高

冯骥才

凡·高于1888年12月23日发病后,病情时好时坏,时轻时重,一次次住进医院。这期间他会忽然怀疑有人要毒死他,或者在和人聊天时,端起调颜色的松节油要喝下去。后来发展到他在作画的过程中疯病突然发作。1889年5月,他成了彻头彻尾的精神病人。但就在这时,奇迹出现了——凡·高的绘画水平竟然突飞猛进,其绘画风格迅速形成。然而这个奇迹的代价却是一个灵魂的自焚。

他的大脑弥漫着黑色的迷雾,时而露出清明,时而一片混沌。他病态的神经日趋脆弱,乱作一团的神经刚刚出现一点头绪,忽然整个神经系统全部爆裂,乱丝碎絮般漫天狂舞。在贫困、饥饿、孤独和失落之外,他又多了一个恶魔般的敌人——精神分裂。这个敌人强大、无形、暴虐、骄横、来无影去无踪,更难对付。他只有抓住每一次发病后的“平静期”来作画。

在他生命的最后一年多时间里,他被这种精神错乱折磨得痛不欲生,没有人能够理解他。因为真正的理解只能来自自身的体验。癫痫、忧郁、幻觉、狂乱,还有垮掉了一般的深深的疲惫。他几次在“灰心到极点”时都想到了自杀。同时他又通过一直否认自己真正有病来平复自己。后来他发现,只有集中精力在画布上解决种种艺术的问题时,他的精神才会舒服一些。于是,他就拼命并专注地作画。他在阿尔勒患病期间作画的数量多得惊人。一年多,他画了200多幅作品。但后来他发病愈来愈频繁,这时时中断了他的创作。他在给弟弟提奥的信中描述过,他在画杏花时发病了,但是病情好转之后,杏花已经落光。精神病患者最大的痛苦是在其清醒过来之后。他害怕自己的病情再一次发作,害怕病情发作时的那种感觉,更害怕自己会失去作画的能力。他努力控制自己“不把狂乱的东西画进画中”。他还说,他已经感受到“生之恐怖”!这“生之恐怖”便是他的内心最早发出的自杀的信号!

然而与之相对的,却是他对艺术的热爱!在面对不可遏止的对疾病的焦灼时,他说:“绘画到底有没有美,有没有用处,这实在令人怀疑。但是怎么办呢?有些人即使精神失常了,却仍然热爱着自然与生活,因为他是画家!”“面对一种把我毁掉的、使我害怕的病,我的信仰仍然不会动摇!”

这是一个神经错乱者最清醒的话。他甚至比我们健康人更清醒、更自觉。

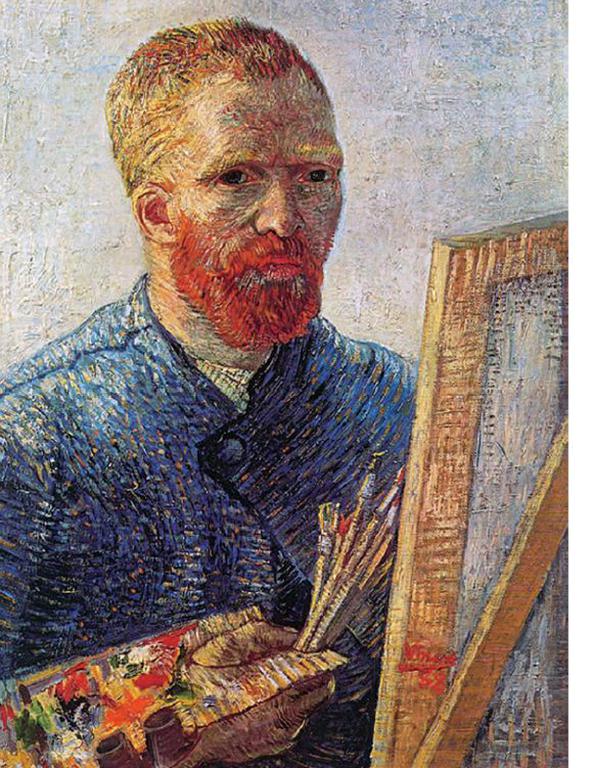

在凡·高生命的最后一年,他的精神世界已经完全破碎。一如大海,风暴时起,没有多少平稳的陆地了。特别是在他产生了幻觉之后(1889年2月),他眼中的物象开始扭曲、游走、变形。他的画变化得厉害。布满画面的蜷曲的线条,都是天地万物运动不已的轮廓;飞舞的云与树木,全是他内心情绪的狂飙。这种独来独往的精神放纵,使他的画显示出强大的主观性。一下子,他就从印象派画家马奈、莫奈、德加、毕沙罗等人所受的客观的和视觉的约束中解放出来。但这不是理性的自觉,而恰恰是精神病发作所致。奇怪的是,精神病带来的改变竟是一场艺术史上的革命,印象主义一下子跨进它光芒四射的后期。这个精神病患者的画不但没有任何病态,反而迸发巨大的生命热情与健康的力量。

凡·高这位来自社会底层的画家,一生都对米勒崇拜备至。米勒对大地耕耘者纯朴的颂歌,响彻了凡·高的整个艺术生涯。他无数次地去画米勒的《播种者》那个题材。因为那个题材最本质地揭示了大地生命的缘起。因此,燃起他艺术激情的事物一直都是阳光里的大自然、朴素的风景、长满庄稼的田地、灿烂的野花、村舍及他身边寻常和勤劳的百姓。他一直呼吸着生活的元气,并将自己的生命与这世界上最根本的生命元素融为一体。

当凡·高的精神陷入极度的亢奋时,这些生命便在他眼前熊熊燃烧起来、飞腾起来,鲜艳夺目、咄咄逼人。这期间使他痴迷并一画再画的丝柏,多么像是一种从大地冒出来的巨大的生命火焰!这不正是他内心一种生命情感的象征吗?精神病非但没有毁掉凡·高的艺术,反而使他心中的全部能量一起爆发出来。

或者说,精神病毁掉了凡·高本人,却成就了他的艺术。这究竟是一种幸运,还是残酷的毁灭?

令人匪夷所思的是,这种精神病的程度恰到好处。他在神志上虽然颠三倒四,但对色彩的运用法则却一点也不乱。他对色彩的感觉甚至是精准至极。这简直不可思议!就像双耳全聋的贝多芬,反而创作出博大、繁复、严谨、壮丽的《第九交响曲》。是谁创造了这种艺术史的奇迹和生命的奇迹?

倘若他病得再重一些,身心全部陷入疯狂,根本无法作画,那么在世界美术史上便绝不会有凡·高的名字。倘若他病得轻一些,再清醒和理智一些呢?当然,也不会有现在这个在画布上电闪雷鸣的凡·高了。

它使我们想起,大地震中心孤零零竖立的一根电线杆、核爆炸废墟中唯一矗立的一幢房子。当他的整个神经系统损毁了,唯有那根艺术的神经却依然故我。

这一切,到底是生命与艺术共同的偶然,还是天才的必然?

1890年5月,凡·高到达巴黎北郊。在他生命的最后两个月里,他贫病交加,一步步走向彻底的混乱与绝望。他在这期间所画的《奥维尔的教堂》《有杉树的道路》《蒙塞尔茅屋》等作品,已经完全是精神病患者眼中的世界。一切都在裂变、躁动、飞旋与不宁之中。但这种听凭病魔的放肆,却使他的绘画达到绝对的主观和任性。我们健康人的思维总要受客观因素的制约,精神病患者的思维则完全是主观的。于是他绝世的才华、刚劲与激烈的性格、艺术的天性,得到了最极致的宣泄。一切先贤偶像、艺术典范、惯性经验全都不复存在。人类的一切创造都是对自己的约束。但现在没有了!面对画布,只有一个彻底自由、释放本性的自己。看看《奥维尔乡村街道》的天空中那些蓝色的短促的笔触,还有《蓝天白云》那些浓烈的、厚厚的、挥霍着的油彩,我们就会知道,凡·高最后涂抹在画布上的全是生命的血肉。唯其如此,才能具有这样永恒的震撼。

这是一个真正的疯子的作品,也是旷古罕见的天才的杰作。

除了他,没有任何一个精神病患者能够这样健康地作画;除了他,没有任何一位艺术家能够拥有这样绝对的非常态的自由。

我们从他的最后一幅油画《麦田群鸦》中,可以看到他面临的精神绝境。大地在乌云的倾压下,恐惧、压抑预示着灾难的风暴即将来临。3条道路通往3个方向,道路的尽头全是一片迷茫与阴森。这是他生命中最后一幅逼真而可怕的写照,也是他留给世人的一幅刺目的画作。他在给弟弟迪奥的最后一封信中说:“我以生命为赌注作画。为了它,我已经丧失了正常的理智。”在精疲力竭之后,他终于向狂乱的病魔垂下头来,放下了画笔。

1890年7月27日,他在麦田里中枪。被枪声惊起的鸦群,就是几天前他画《麦田群鸦》时见过的那些黑黑的乌鸦。

随后,他在奥维尔的旅店内忍受了两天剧痛。1890年7月29日,他离开了这个他疯狂地热爱却无情地抛弃了他的冷冰冰的世界。

我先看了看他在奥维尔的那间住房。这是当年奥维尔最廉价的客房,每天的租金只有3.5法郎,面积大约是7平方米。墙上的裂缝、锈蚀的门环、斑驳的墙漆,仿佛都在述说着当年的境况。从房顶斜坡上的一扇天窗只能看到一块半张报纸大小的天空。但我忽然想到《哈姆雷特》中的一句台词:“即使把我放在果壳盒里,我也是无限空间的主宰者。”

从这间小旅舍走出,向南经过奥维尔教堂,再走500米,便是他的墓地。这片墓地在一片开阔的原野上,使我想到凡·高画了一生的那种浑厚而浩瀚的大地。他至死仍旧守望着这一切生命的根本。墓地外只圈了一道很矮的围墙。300年来,当奥维尔人的灵魂去往天国之时,他们的躯体都留在这里。凡·高的坟茔就在北墙的墙根,提奥的坟墓与他的坟墓并排。他俩的坟墓大小相同,墓碑也完全一样,都是一块方形的灰色的石板,顶端拱为半圆。上边极其简单地刻着他们的姓名与生卒年月。没有任何雕饰,一如他们的生命本身。提奥是在凡·高去世后半年死去的,他一定是担心他的兄长在天国也难以被理解,才匆匆跟随他而去。

一片浓绿的常春藤像一块厚厚的毯子,把他俩的坟墓严严实实地遮盖着。岁月已久,两块墓碑全都苔痕斑驳。唯一不同的是,凡·高的墓碑前总会有一束麦子,或几朵金黄的向日葵。那是来自世界各地的人摆上去的。但没有人会捧来艳丽而名贵的花朵。凡·高的敬仰者们都知道他生命的特殊而非凡的含义,懂得他生命的本质及色彩。

凡·高的一生,充满了世俗意义上的失败。它名利皆空,情爱亦无,贫困穷苦,受尽冷遇与摧残。在生命的最后两年,他与巨大而暴戾的病魔苦苦搏斗,拼死为人间换来了艺术的崇高与辉煌。

如果说凡·高的奇迹是天才加精神病造就的,那么,凡·高至高无上的价值,是他无与伦比的艺术和为艺术而殉道的伟大的一生。

真正伟大的艺术,都是作品加上作者全部的生命。