文化视域下社会流行语传播特性分析

谭东秋

【摘 要】流行语是社会舆情的镜像,反映了当下社会群体中流行的交际元素。相较于网络推出的类型流行语,《咬文嚼字》近八年评选出的“年度十大流行语”综合了线上、线下媒体使用频率,颇具影响力。本文从文化的视角来对这八年的社会流行语的生成因素进行探析,分析不同文化语境下的社会流行语的传播特性。

【关键词】社会流行语;文化语境;传播特性

语言是文化传播的重要工具,从语言传播到文字传播,这个过程促使社会群体之间进行文化传播与交流,扩大人际关系,最终形成关联的世界。随着社会文化以及网络媒介的发展,汉语词汇及词义也在不断扩展,其中一部分从社会流行语转为了常用语。

社会流行语,主要是指在网络、纸媒等线上、线下社会媒体广泛传播并在某个社会群体中得到热烈响应且使用的词汇。流行语的产生与社会文化的发展及变迁息息相关,很多时候它更是“成为了社会舆情的风向标”。[1]研究流行语不仅可以探析汉语变迁的过程,还可以一窥社会文化发展的趋向。“从社会学的视角看,语言并不纯粹是一种符号系统,而是一种复杂的社会现象。”[2]社会流行语的传播与社会文化传播之间互动密切。实际上,不同的文化语境对语言的内容生成与解析具有不同的塑造作用。每个时代都有其特立独行的文化符号,随着传媒事业不断发展,语言及其传播形式均发生了许多变化。而纵观学术研究,网络流行语成为众多研究的主要对象,比如网络流行语言的传播影响研究,社会心理研究[3]以及传播机制研究[4]等等。那么,结合文化背景,以社会流行语的内容为研究主线,对于探讨社会流行语的传播特性及其与社会文化的互动关系具有重要意义。

一、流行语的发布现状

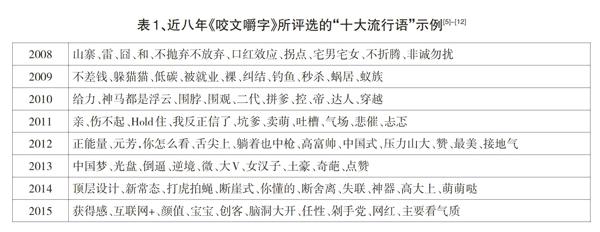

当前,利用数据分析发布各领域流行语的方式有许多,例如教育部及国语委连续多年发布《中国语言生活状况报告》,北京语言大学语言监测中心发布的流行语,以及许多网站,比如流行语网。《咬文嚼字》编辑部自2008年开始评选年度十大流行语,至今已发布共80个流行词汇。这些流行语由广大读者以及语言专家共同评选,主要依据时尚性、大众性以及具有某种表达效果来评选,并不只是单纯参照网络热度,还讲究词语的稳定性以及传统媒体的使用频率。所以其每一年推出的流行语都引起众人关注(见表1)。

二、社会流行语的内容生成因素

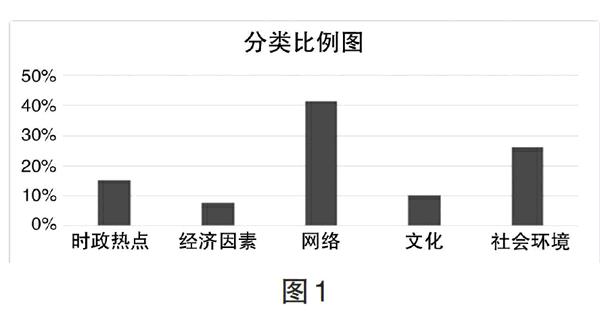

对这80个流行词汇的影响因素进行归纳分类,各因素比例如图1所示。

(一)时政热点

政治是影响社会舆论的重要因素,随着政务的公开透明化,民众参与政治的热度与日俱增。在互联网环境下,官方舆论场与民间舆论场有所互动。为贴近民众生活,使民众恰当理解官方立场,官方用语也在走向通俗化,一些用语深受百姓热捧。从图1可以看出,在这八年的社会流行语中,含政治性因素背景的用语占比不少。从2008年来看,一是北京奥运会开幕式上出现的“和”字,成为了民众以及国外媒体频频提及的关键词,它不仅表达了中华传统文化的内涵,也表达了中国始终坚持“和谐”的官方态度。二是灾害频发成为年度热点问题,温总理在救灾时使用“不抛弃不放弃”彰显了抗灾精神。三是“不折腾”一词流行并以拼音的方式列入英语词汇。2009年,两起执法事件成为社会舆论的焦点,也使得与事件相关的两个代名词“躲猫猫”“钓鱼”为人们所热议,这两个以动宾结构组合的词语被赋予了新的含义,从中性词变成了贬义词,表达人们对社会问题的质疑及求真。同年,“低碳”随着哥本哈根气候大会的召开成为年度热词,提倡时下流行的低碳生活。2010年,“围观”更是表现了人们对于亚运会的关注。随后2013年至2015年,从“中国梦”“顶层设计”“打虎拍蝇”“断崖式”到“获得感”“互联网+”,这些流行语反映着这三年国家政策的发展方向与变化。

总的来说,该部分流行语主要关注政府活动、执法行为以及国家领导人的讲话,选取了时政关键词,这不仅有利于国家形象塑造,也有助于传统文化的传播,其中部分流行语词义因为政治文化语境的不一样而被延伸。政治因素影响着语言传播的意义与方式,潜在的政治语境赋予了词汇特殊的语域,在特定的政治背景推动下,关键语成为了人们关注与点评时政的一个窗口。

(二)经济因素

经济的发展拉动了文化产业,流行语的传播与经济因素密切关联。从上图也可以看出经济方面的流行语占比较少,但经济因素对语言文化的影响仍是强劲的。从经济背景来分析,2008年金融风暴席卷全球,“口红效应”“拐点”反映了当年金融危机下的市场经济状态。到2013年,经济出现了“倒逼现象”,以互联网为代表的民间经济体通过模式创新冲击原本“正统的”经济体,例如余额宝与银行之间的竞争,促使“倒逼”走红。随后出现了“新常态”“创客”“互联网+”等特殊结构的流行语,表现了近两年我国经济发展的态势。从2008年到2015年,我们历经了亚州金融危机到经济新常态发展的过程,经济政策也从鼓励个人创业到采用互联网思维发展传统及新兴行业,这些在经济背景下生成的社会流行语正向人们传递着经济变迁的信息。

简言之,近八年受经济因素影响的流行语入选榜单的比率虽不大,但是经济政策仍持续受到民众的普遍关注。其中2014年及2015年的流行语,如新常态、创客等,皆是政府对当前经济形势的总结与政策的关键词。随着经济社会的快速发展,经济的变动对于社会结构的变化以及人们生活的影响仍会持续。语言成为经济文化变动的“投影仪”。

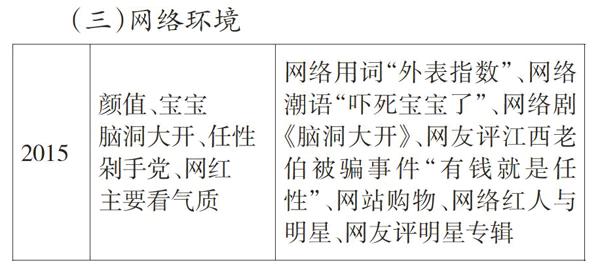

(三)网络环境

网络是流行语传播与衍化的重要渠道,促使流行语迅速传播,这是由网络自身的特点所决定的。作为亚文化,网络“段子”的不断繁衍正是依赖于网络娱乐化趋势及快速复制的特点,而自媒体的涌现更是促进了网络文化的多元发展。从图1可以看出,这八年间网络环境下生成的流行语占据了流行语榜单的多数,单就2015年的流行语来看,共有七个是网络生成语。

这些网络语言常无语法规则,甚至引用古字再造新意,如“囧”字。或者延伸词义,如“奇葩”“土豪”等等。与此同时,结合语义及语境来看,流行语记录了网民的心理状态,如“雷”“纠结”“伤不起”“神马都是浮云”等,网络的拟态环境为网民提供了表达的平台。其中,2009年的“被就业”一词,表现网友们对少数学校造假等社会问题的不满情绪,而“被”字句成为众多研究的经典例子。还有诸如“剁手党”“亲”“赞”“神器”“网红”等网络衍生词,夹杂调侃意味的网络流行语折射出了网民对现下生活的关注。而其中也不乏积极心态的网络流行语,如“正能量”“点赞”等。

上榜的流行语记录了现代社会中人们的社会情绪以及交际规则,它们是具有现实意义及情绪表达并伴有积极意味的词汇,也是时下网络文化的一部分,表现网络文化的部分特征。实际上占据热点半数的网络流行语,并不是都能上榜或者列入常用词汇,一些不规范的语言破坏了汉语交际规则,这些网络流行语只适合在网络语境中使用。

(四)文化传播:外来词

随着跨文化传播的发展,许多外来词汇进入汉语体系。分析近八年的流行语,这些外来词汇不仅表现了本国文化的特征,也契合了当下中国社会的状态。这些流行语多数源自日本,“宅男宅女”反映社会青年男女的生活状态,“吐槽”“卖萌”分别源自日本漫才(相当于中国相声捧哏)以及动漫,在引入汉语后,逐渐出现新义项。“逆袭”因其颇具正能量的因素走红,“断舍离”来自日语中汉字词,是现代人们生活的一种态度。“控”也是从日语借用过来的,而该日语词又从英语词汇“complex”延伸而来,用来表达某种情结。“秒杀”源自英语seckill,最终因网站购物而走红。“压力山大”谐音于外语“亚历山大”,表达压力很大的意思。

从以上分析可以看出,这八年流行语中外语来源的词汇较多,随着跨文化传播的发展而被引入汉语体系,部分语言具有历史文化色彩,而大部分反映了不同国家现代生活中人们的共通状态,搭建国家间文化传播的桥梁。实际上汉语中已有相当一部分词汇来自英语、日语等,这与经济文化交流具有密切关系,最终也因语境不同而引申出新义项。总之,国家间的文化交流对语言的构词具有重要影响。

(五)社会环境因素

分析近八年的十大流行语,首先,从传播渠道来看,电视是流行语产生与传播的一个重要载体。从“非诚勿扰”“蜗居”到“Hold住”“舌尖上”等等都是由电视节目或者电视剧传播的,它们的走红并非偶然。其中青年的生活状态是焦点。第一,婚恋是社会普遍关注的话题,同名电影《非诚勿扰》正是反映当下青年男女的恋爱观。第二,房子。同名电视剧《蜗居》关注“房奴”现象以及年轻一族的生活,其词义被引申为精神层面的狭窄。也有关注娱乐层面的,搞笑的“Hold住”姐以特立独行的方式击中了人们的笑点,而视觉与听觉的愉悦则让人们在众多纪录片中发现了这股“舌尖上”的清流。其他的如“不差钱”“达人”“最美”等等表现了人们对生活的美好愿望。其次,社会事件或者社会问题仍是热点。从“山寨”“裸”“蚁族”“二代”“拼爹”“光盘”“失联”等流行语来看,它们所代表的是人们对社会热点事件或问题的关注。

流行语的传播与社会生活密切相关,社会事件的影响力以及社会中的美好事物容易成为人们热议的话题,因此也产生了许多流行语。

结语

通过对近八年的80个组词语的内容生成元素进行分类分析,社会流行语遍布时政热点、经济、网络、文化及社会环境,其共同的特点就是结合了社会生活各方面的热点,这些因素最终成为文化传播的一部分,为社会文化的传播创造了条件,并主要通过网络及传统媒体的叠加传播而广为人知。总的来说,社会流行语反映了社会各方面的发展趋势以及变迁方向,而社会群体通过语言对社会现象提出质疑、调侃以及赞赏,将社会文化的热点投射在流行语中,同时,不同文化语境的相互作用也催生了流行语及其新的义项。整个互动传播的过程既体现了网络快速复制的特点,也说明传统媒体正逐渐认可一些网络用语的趋势。毋庸置疑,社会流行语的生成成为当下特殊的语言现象,其记录着我国各个年代的社会特色,而对于部分流行语粗鄙化以及毫无章法的构词方式,则需要我们辩证对待。■

注释:

[1]唐丽君.当代中国网络流行语传播影响研究——以2015年上半年15个网络流行语为例[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2014(13).

[2]韩玉花. 网络流行语的社会镜像[J].新闻爱好者,2010(3).

[3]王青杰.网络流行语的文化生态与社会心理分析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2011.7:(4).

[4]崔颖. 模因论视角下网络流行语传播机制的分析[J].长春理工大学学报(社会科学版),2012(8).

[5]咬文嚼字编辑部.2008年十大流行语[J].咬文嚼字,2009(2):4-6.

[6]咬文嚼字编辑部.2009年十大流行语[J].咬文嚼字,2010(2):4-6.

[7]咬文嚼字编辑部.2010年十大流行语[J].咬文嚼字,2011(2):4-6.

[8]咬文嚼字编辑部.2011年十大流行语[J].咬文嚼字,2012(2):4-6.

[9]咬文嚼字编辑部.2012年十大流行语[J].咬文嚼字,2013(2):4-6.

[10]咬文嚼字编辑部.2013年十大流行语[J].咬文嚼字,2014(2):4-6.

[11]咬文嚼字编辑部.2014年十大流行语[J].咬文嚼字,2015(2):4-6.

[12]咬文嚼字编辑部.2015年十大流行语[J].咬文嚼字,2016(2):4-6.

(作者:广西师范学院新闻传播学院研究生)

责编:姚少宝