男孩偏好激励父代挣取更多收入了吗?

——基于子女数量基本确定的情形

刘厚莲

(1.中山大学 岭南学院,广东 广州 510275;2.深圳市坪山新区发展研究中心,广东 深圳 518118)

男孩偏好激励父代挣取更多收入了吗?

——基于子女数量基本确定的情形

刘厚莲

(1.中山大学 岭南学院,广东 广州 510275;2.深圳市坪山新区发展研究中心,广东 深圳 518118)

本文利用2013年全国流动人口动态监测调查数据,分析在子女数量基本确定的情形下男孩偏好对父代收入的影响,结果表明:拥有男孩能够激励父代更努力工作,并获取更多收入,但父代并不会随着男孩增多而形成更大的激励效应;男孩对年轻一代的父代的激励效应小于年老一代的父代;男孩对父亲的收入激励效应强于母亲;男孩偏好对三类人口家庭的父代激励效应由弱至强依次为乡城流动人口、城城流动人口、城镇本地户籍人口。尽管中国出生人口性别比逐步回归正常值范围,但男孩偏好对父代的经济行为仍能产生显著影响,这对我们认识男孩偏好的长期影响具有重要意义。

性别偏好;收入效应;父代行为

一、引言与文献回顾

在中国社会,男孩具有女孩所不具备的价值,特别是家庭和社会价值[1],由此导致中国家庭形成了明显的男孩偏好。在没有生育限制的经济社会中,家庭通常会选择生育较多子女以保证至少拥有一个男孩,然而在我国计划生育政策实施三十余年中,出生人口性别比基本处于偏高的发展态势(出生人口性别比明显高于107),这在一定程度上反映了家庭存在子女性别选择以满足男孩偏好。这种明显的男孩偏好势必会对父代的经济行为产生影响,本文试图分析子女性别对父代收入的影响,这对我们认识男孩偏好与父代收入之间的关系具有积极意义。

长期以来,大量学者关注和研究了父代的经济社会特征对子女教育、职业选择、收入等的影响[2][3][4][5]。也有学者关注了子女性别对父代经济行为的影响,学者们认为男孩将增加父亲劳动投入和收入,存在正向激励效应;增加母亲照顾男孩的时间,从而减少母亲的劳动时间等。家庭经济学认为,小孩的出生需要得到父母亲的照料,尤其是母亲,这将降低母亲劳动参与率,而父亲通常存在努力工作的激励效应,因此男孩的出生与母亲的劳动参与存在负相关关系,与父亲的劳动收入存在正相关关系[6][7][8]。国外学者针对美国、德国和韩国等发达国家进行了研究,Lundberg、Rose和Lundberg分析了美国的子女性别对父亲的劳动供给和收入的影响,结果表明子女是男孩会明显提高父亲的劳动投入时间和收入,具有显著的激励效应[9][10];Choi 等分析了德国子女性别与其父亲收入的关系,也得到了类似的结论[11];Choi 和Hwang研究了在韩国家庭中,相比男孩的母亲,女孩的母亲更倾向于全职工作,即孩子是女孩导致母亲劳动时间增加,同时父母亲也期望男孩比女孩能接受更多的教育,尽管韩国的出生人口性别比已基本处于正常水平,但是在子女出生后仍然存在明显的男孩投资偏好[12]。还有少量的研究关注了中国的家庭,Knighta等和罗凯研究了中国农村家庭收入与子女性别之间的关系,发现男孩对家庭收入存在正向激励效应[13][14]。综上所述,国外在子女性别对父代经济行为影响方面的研究较多,国内研究相对不足,且大多只关注了性别偏好对父代收入、劳动的影响,并未考虑在子女数量基本确定的情形下,子女性别、数量对父代收入的长期影响。

当家庭拥有子女数量基本确定时,子女性别偏好会对父代收入产生什么样的影响?本文研究的具体问题包括:(1)拥有男孩与未拥有男孩的家庭之间,父代收入是否存在差异?拥有不同数量的男孩对父代收入存在什么样的影响?(2)伴随着出生人口性别比逐步回归正常,性别偏好的父代激励是否存在弱化效应?(3)同在城镇的外来人口与城镇本地户籍人口之间性别偏好的父代收入效应是否存在差异?本文在理论假设基础上,运用2013年全国流动人口动态监测调查中流动人口数据、城镇本地户籍人口数据实证考察子女性别对父代收入的影响。

二、理论假设与模型设定

(一)理论假设

男孩偏好导致父母亲的经济行为随家庭子女性别而发生变化,如父亲与儿子共处的时间多于女儿[15][16];男孩在获取早餐喂养时间、照料、疫苗等方面都比女孩要多[17][18];男孩在教育投资方面也更具有优势[19]。根据现有相关研究,父代的收入与子女性别存在两种效应:一是激励效应,当子女为男孩时,体现家庭“后继有人”“光宗耀祖”的价值,能够激励父代赚取更多的收入,具有财富积累的激励效应;二是选择效应,当父代经济条件较好时,父代会通过超生、性别技术选择等方式选择意愿生育的性别子女。因此,父代的收入与子女性别存在相互影响的逻辑关系。然而,这种相互影响的关系具有一定的时间限制,因为人口不可能在任何年龄阶段都拥有较强的生育能力,在一定年龄阶段之后,生育能力显著降低,此时父代经济收入对子女性别选择的效应基本不存在。

本研究聚焦在父代基本退出生育年龄阶段后,此时子女数量和性别已经确定,且仍处在劳动获取收入的阶段,那么性别偏好还能激励父代挣取更多收入吗?按照中国传统的“重男轻女”思想,男孩承担着传宗接代的重任,男孩偏好在一定程度上还是个体层面的人身安全、保障安全、地位安全、自我价值实现的保障[20]。因此,父代与子女性别之间可能存在如下影响逻辑机理:在子女数量基本确定情形下,相比没有男孩的家庭父代,拥有男孩的父代在退出劳动力市场前,仍然努力工作,巩固家庭经济社会地位,为子女教育创造更好的经济条件,积累更多经济财富。由此提出假设1:

假设1:相比没有男孩的家庭父代,拥有男孩的家庭父代会更努力的工作,获取更多的劳动报酬,为子代创造更好的经济条件。

尽管家庭中拥有男孩能够激励父代努力工作,但并非是男孩越多,这种激励效应会越大。研究表明,中国生育文化中具有强烈的“儿女双全”偏好,相比20世纪80年代,尽管20世纪90年代“儿女双全”偏好减少近三分之一,但 “儿女双全”的生育意愿仍然保持主体地位,2000~2011年平均理想子女数为1.67人[21];庄亚儿等运用2013年全国生育意愿调查分析发现,理想子女数为两个孩子的比重达到81.8%,占绝对主导地位,在理想子女数为两个孩子的人群中,81.7%的人希望生一儿一女[22]。可以发现,家庭子女性别组合最优选择为“儿女双全”,他们认为从一儿一女的子女组合中所获取的效用最大。由于男孩较高的养育成本和快速提高的婚姻成本,促使人们不再愿意多生男孩,这也充分表明家庭中拥有的男孩数量并不是越多所获得的效用就越大,男孩数量越多不一定能激励父代越努力工作,甚至不能产生正向激励效用,故提出假设2:

假设2:当家庭拥有的男孩数量增多时,父代努力工作的激励效应减弱。

伴随我国经济增长与社会变迁,现代婚育文明新风逐渐推行,现代文明传播与人们生产生活方式不断转变,性别偏好逐渐失去赖以存在的土壤,男孩偏好存在弱化的趋势[23]。随着父代思想的逐步开放和进步,“生儿生女都一样”的观念逐渐被接受。相比老一代的父代,年轻一代的父代存在弱化男孩偏好的可能,子女性别对年轻一代的父代经济行为的影响可能会弱化。由此,提出假设3:

假设3:拥有男孩对年轻一代父代收入的激励效应要比年老一代父代小。

(二)模型设定与估计方法

依据经典的明瑟收入方程(Mincer,1974),本文的基本计量模型设定如下:

lnY=φ0+∑φichildsexi+∑θjxj+u

(1)

其中lnY表示父代收入的对数,childsexi为家庭中子女性别的变量,使用虚拟变量表示。xj为控制变量,包括小孩数量、年龄、教育、职业等,φi、θj为相应变量的回归系数,φ0表示截距项,u为随机误差项。

除了分析家庭子女性别对父代收入的影响,本文还分析男孩数量对父代收入的影响,由此设置了四个虚拟变量,表示家庭中拥有男孩的数量,即0个男孩、1个男孩、2个男孩和3个及以上男孩。通过家庭中是否拥有男孩和拥有男孩的数量来细致考察子女性别和数量对其父代收入的影响,其中还特别考察了独生子女家庭的子女性别对父代收入的影响。

因为考察的是家庭子女数量基本确定情形,并且认为子女性别是先天决定的,不会通过技术手段使其发生改变,所以此阶段子女性别对父代收入的影响可以避免由于经济收入条件好而带来的性别选择效应,有效避免了解决内生性的难题。模型估计将运用多元回归模型研究子女数量、性别对其父代收入的影响,为避免异方差降低OLS估计效率,本文采用稳健标准差OLS估计。

三、数据来源与统计性描述

(一)数据来源

本文的研究数据来源于2013年国家卫生和计划生育委员会组织实施的调查,即2013年全国流动人口动态监测调查数据,调查对象包括流动人口(问卷A、问卷B和问卷C)和城镇本地户籍人口(问卷D)。本文主要使用调查问卷(A)和问卷(D)的数据,流动人口调查问卷(A)是以31个省(市、区)和新疆生产建设兵团2012年全员流动人口年报数据为基本抽样框,采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样,调查对象主要为在流入地居住1个月以上、非本区(县、市)户口的15~59周岁流动人口(“一大”调查对象),样本容量为198795个。城镇本地户籍人口问卷(D)是以本区(县、市)城镇户籍15~59周岁的男性和女性为调查对象,调查地区为上海市松江区、江苏省苏州市和无锡市、福建省泉州市、湖北省武汉市、湖南省长沙市、陕西省西安市和咸阳市,样本容量为7500个。该数据样本容量大、代表性较好,并且涵盖较为详细的子女信息、工作收入、教育、职业等信息,为本文研究奠定了数据基础。

以父代年龄、子女情况、收入等变量条件处理样本数据,条件主要有:(1)选择个体年龄在40~59岁之间的样本,这是考虑到40~59岁的人口继续生育的意愿和能力都十分小①,此阶段父代拥有子女数量基本确定,能够充分反映子女性别因素对父代收入的影响;(2)选择已婚且拥有小孩的家庭,不考察无子女家庭的父代经济行为。经过变量条件处理,再删除缺省值,最终得到流动人口样本容量为48505个,城镇本地户籍人口样本容量为2307个。

(二)变量说明和统计性描述

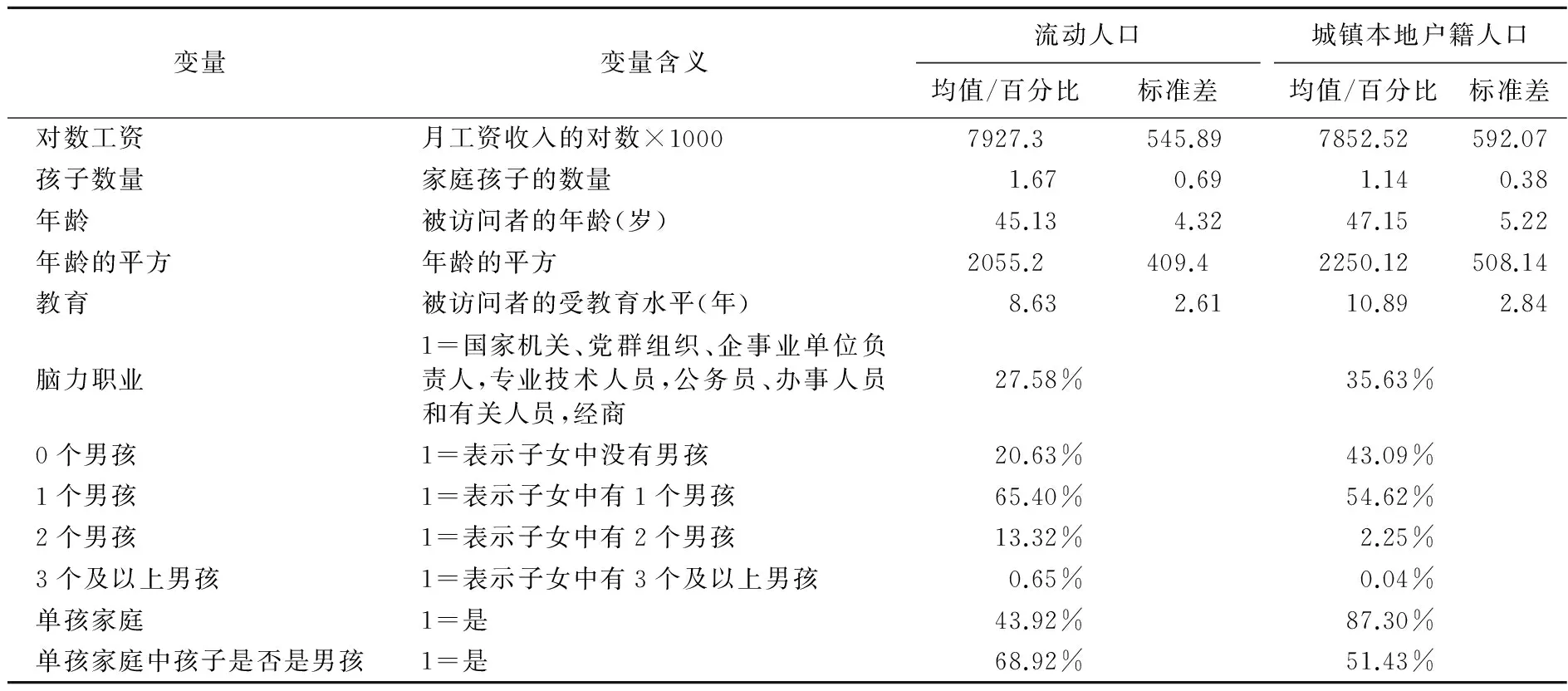

1.父代收入变量。问卷询问了被访问者的工资收入情况,该问题是“您个人上个月的收入是多少钱?”,由此衡量父代收入水平。数据显示,拥有男孩的流动人口家庭父代月收入平均值为3260元,比没有男孩的流动人口家庭父代月收入平均值高出324元;拥有男孩的城镇本地人口家庭父代月收入平均值为3345元,比没有男孩的城镇本地户籍人口家庭父代月收入平均值高出448元,都说明拥有男孩的家庭父代收入更高。

2.子女数量和子女性别变量。子女数量为连续变量,反映父代的子女个数。流动人口家庭子女平均数量为1.67,城镇本地户籍人口家庭的子女平均数量为1.14个。对于流动人口家庭而言,0个男孩的家庭比重为20.63%,1个男孩的家庭比重为65.40%,2个男孩的家庭比重为13.32%,3个及以上男孩的家庭比重为0.65%,大约79.4%流动人口的家庭拥有男孩。对于城镇本地户籍人口家庭而言,0个男孩的家庭比重为43.09%,1个男孩的家庭比重为54.62%,2个男孩的家庭比重为2.25%,3个及以上男孩的家庭比重为0.04%,大约56.9%城镇本地户籍的家庭拥有男孩。由此可知,流动人口的子女平均数量多于城镇本地户籍人口,拥有男孩的流动人口家庭比重显著高于城镇本地户籍人口家庭。城镇本地户籍人口家庭的单孩率显著高于流动人口家庭,这主要是城镇本地户籍人口家庭受政策限制较大所致;在单孩家庭中,拥有男孩的流动人口家庭比重为68.92%,显著高于拥有女孩家庭的比重,也高出城镇本地户籍人口家庭约17.5个百分点,这可能是因为单孩的流动人口家庭进行性别技术选择的可达性较城镇本地户籍人口高。

3.父代的年龄、教育和职业变量。考虑到被访问者的收入水平影响因素较多,且相互之间存在较大的关联,本文选取了年龄、教育和职业3个变量。年龄根据出生年份计算,可以反映被访问者的工作经验积累情况,为连续变量。受教育水平由教育程度反映,未上过学为0年,小学为6年,初中为9年,高中和中专为12年,大专为15年,大学本科为16年,研究生为19年。在职业方面,根据调查问卷问题“您现在的主要职业是什么?”,主要包括国家机关、党群组织、企事业单位负责人,专业技术人员,公务员、办事人员和有关人员,经商,农、林、牧、渔、水利业生产人员,生产,运输,建筑等18个选项,反映被访问者的职业状况。根据张昭时和钱雪亚的职业划分方法,将国家机关、党群组织、企事业单位负责人,专业技术人员,公务员、办事人员和有关人员,经商等4类职业划分为脑力职业;农、林、牧、渔、水利业生产人员,生产,运输,建筑等14类职业划分为体力职业[24],该变量设置为虚拟变量,其中1为脑力职业,0为体力职业。各变量的具体含义、处理后样本变量的统计性描述见表1。

表1 变量定义与样本统计性描述

四、实证回归结果和分析

本部分报告和分析子女性别对父代收入影响的实证结果,并从独生子女家庭、代际、父亲和母亲、城镇外来人口与城镇本地户籍人口等角度考察子女性别对父代的影响差异。

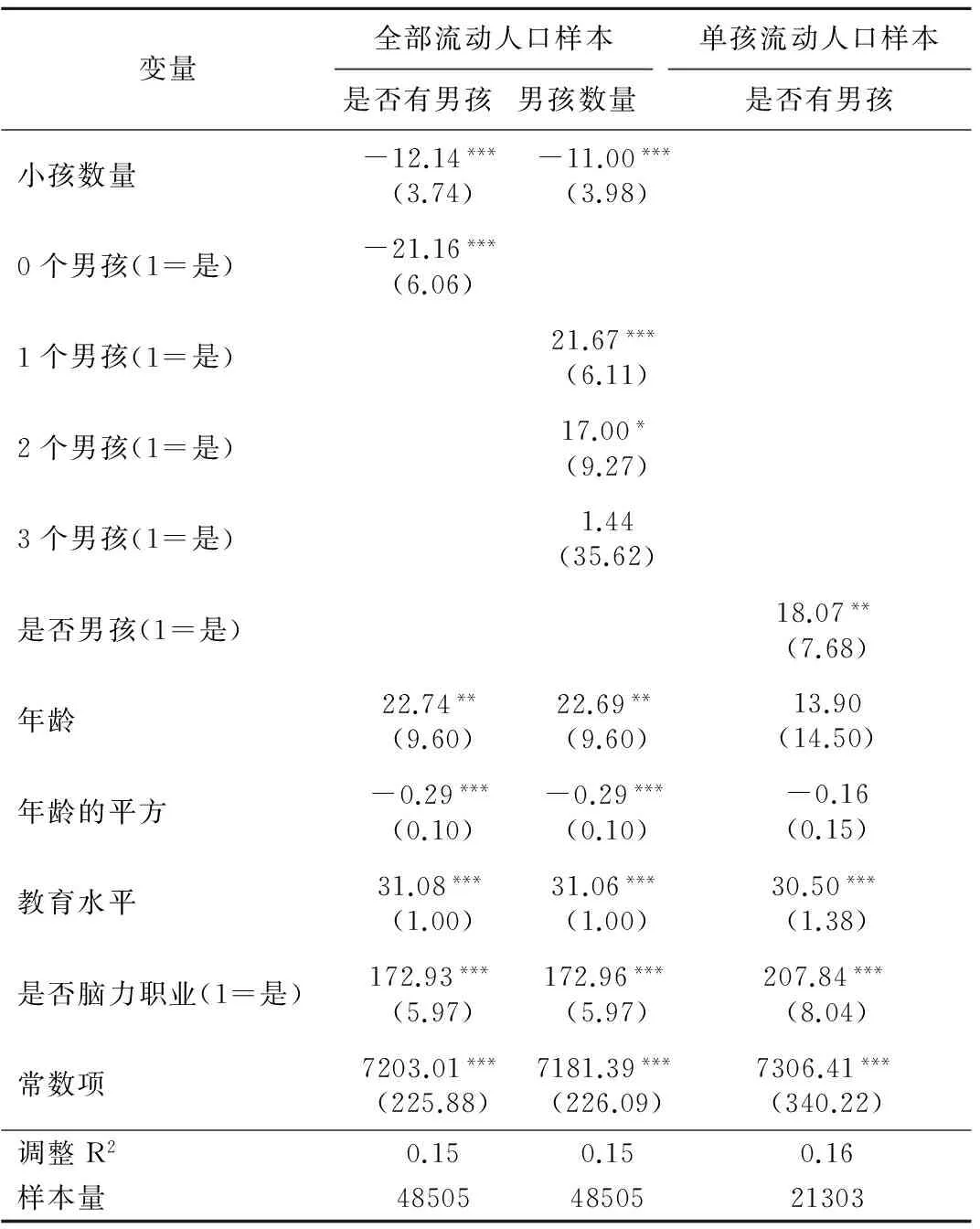

(一)基本回归分析

当只考虑家庭中是否拥有男孩时,表2第1列的结果表明当家庭中没有男孩时,显著降低了 40~59岁父代的收入,这意味着相比那些拥有男孩的家庭的父代,没有男孩的父代更不愿意努力工作,本文的假设1得到验证。父代认为女儿并不能传宗接代,当女儿出嫁后,自己只需“养家糊口”,并不需要努力打拼,表现出明显的消极心态;反之,拥有男孩的家庭,父代更愿意努力工作,赚取更多的收入,巩固家庭经济社会地位。对单孩流动人口家庭而言,拥有男孩的父代能够投入更多的时间工作,可以激励他们获取更多的收入报酬,充分体现男孩偏好对父代的正向激励效应。

表2 子女性别对父代收入影响的基本回归结果

当家庭拥有男孩的数量增多时,父代努力工作的激励效应减弱,这验证了本文的假设2。由表2的第2列可知,只拥有1个男孩比拥有2个男孩的激励程度更大,拥有3个男孩的激励效应不显著,说明男孩数量多,并没有对父代工作、收入形成更大的激励效应。可能的原因是,家庭中拥有的男孩数量增多时,当他们长大成人后,成为家庭中主要的劳动力,在很大程度上成为家庭收入的主要贡献者,父代赚取收入“退居二线”。另外,拥有1个男孩对父代的收入激励效应最大,说明家庭可能倾向于选择一男一女的子女性别组合。

观察其他变量,对于40~59岁的父代,小孩数量增多将降低父代的收入水平,这可能是子女逐渐成为家庭劳动力的主力,承担部分家庭经济负担,使得父代不再需要努力赚取收入。由年龄反映的父代工作经验符合倒U型工资经验理论,与大多数研究结论一致。接受过更多的教育,积累了更多的人力资本,有利于父代收入提升。对于职业而言,脑力职业通常都有利于带来更高的收入。

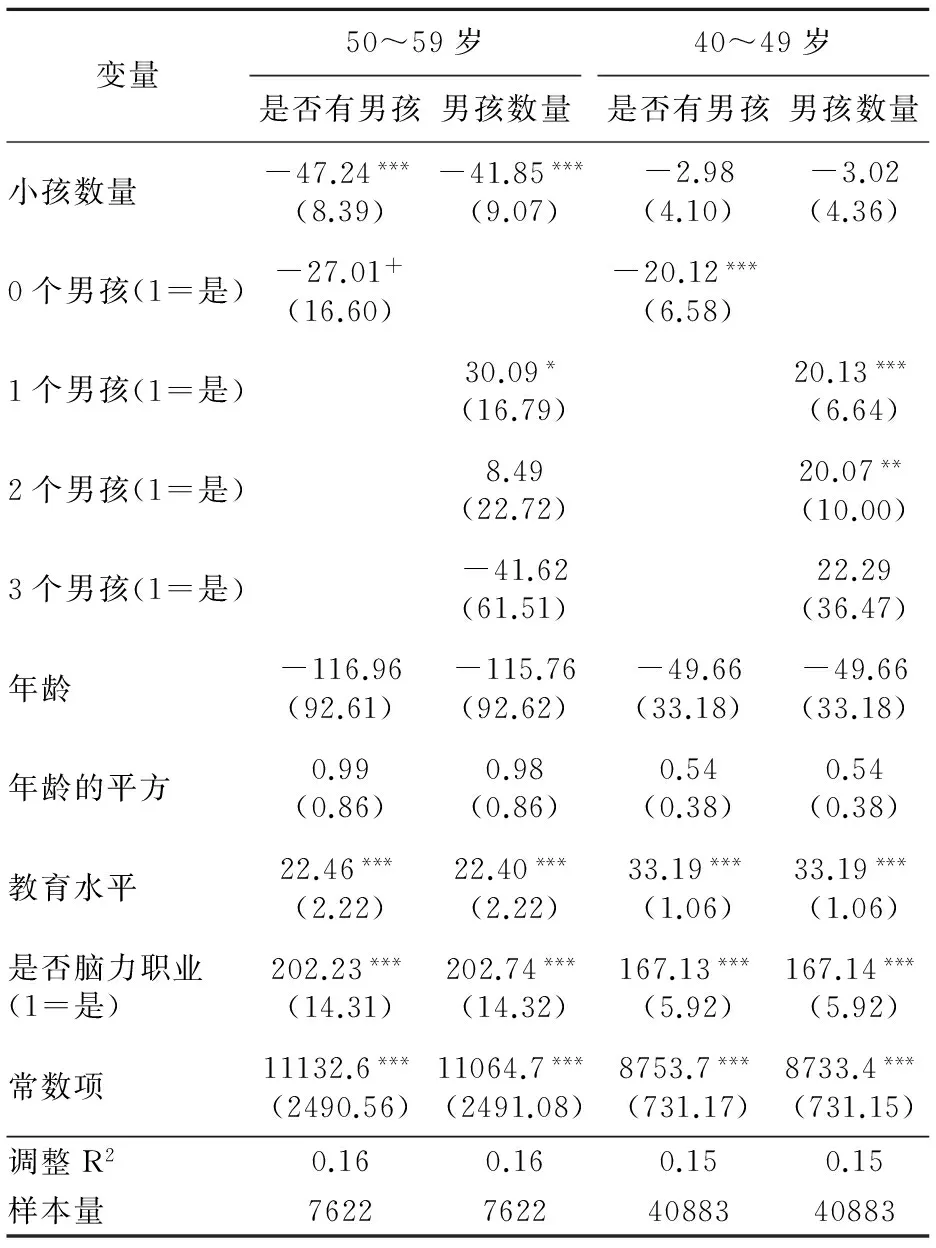

(二)代际差异的分析

由表3可知,未拥有男孩对50~59岁父代收入影响的回归系数为-27.01,显著小于40~49岁的父代,表明50~59岁的父代收入的负向效应大于40~49岁的父代,说明相比老一代的父代,年轻一代的父代拥有更弱的男孩偏好,男孩对年轻一代的父代的激励效应没有年老一代强。年轻的父母思想逐渐开放,男孩偏好存在弱化趋势,使得这种激励效应在代际之间也随着经济社会发展和年代推移而呈现弱化趋势。对拥有1个男孩家庭而言,50~59岁父代收入激励效应显著大于40~49岁,这说明年老一代的父代收入激励效应显著强于年轻一代的父代,本文的假设3得到验证。

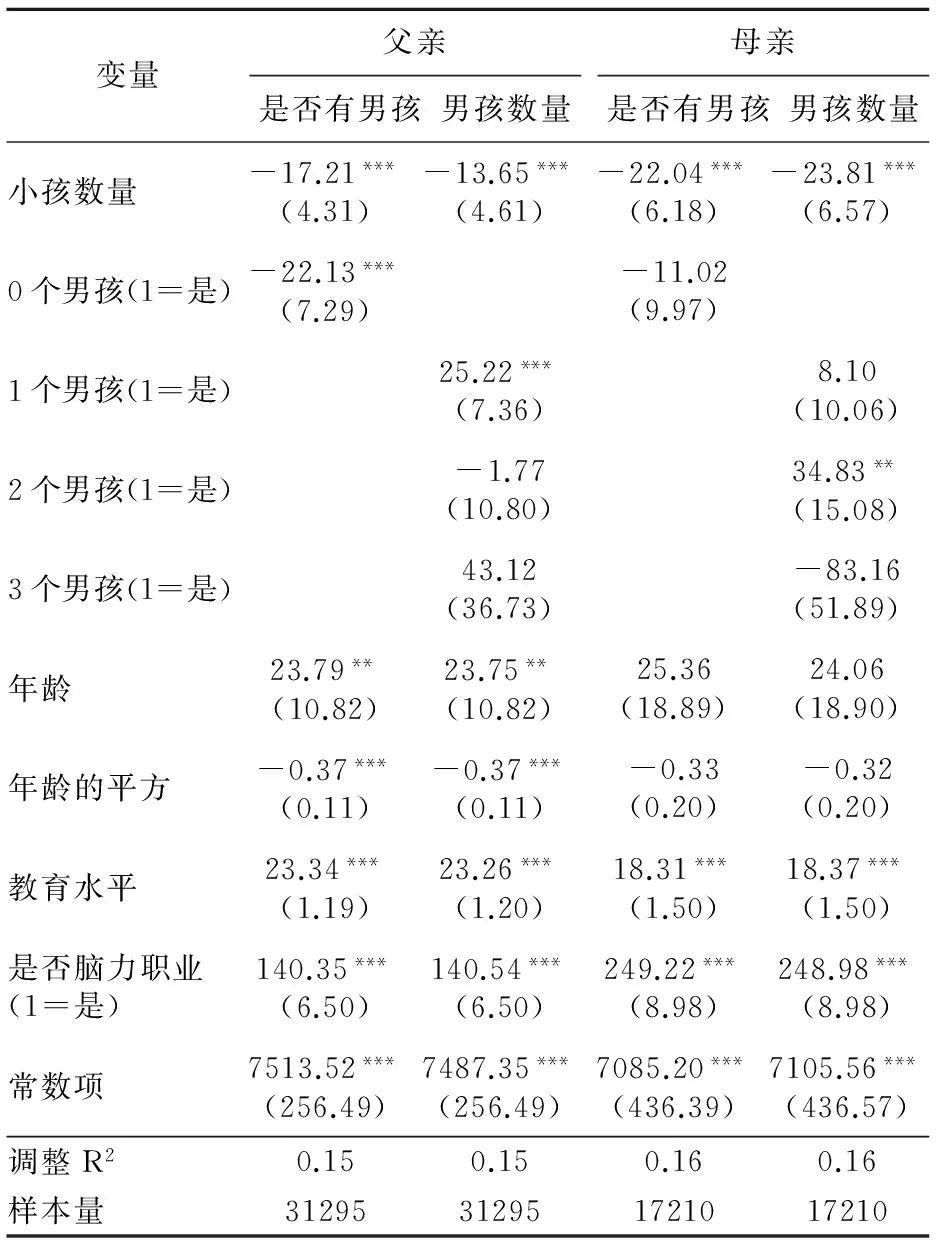

(三)父母亲差别的分析

在家庭分工中,父亲和母亲通常具有不同的经济社会角色。由表4可知,和母亲相比,没有拥有男孩对父亲收入的负向激励效应更强,这与中国家庭中父亲“当家”的地位是分不开的。对父亲而言,没有拥有男孩对父亲形成显著的收入负向激励效应,说明父亲存在显著的男孩偏好,由此没有儿子使得他们更不愿意积极工作;对母亲而言,没有男孩并没有对她们形成显著的收入负向激励效应,由此说明父亲的男孩偏好显著强于母亲,通常父亲承担着家庭经济来源的最重要角色,较强的男孩偏好对他们所形成的收入激励效应更大。从拥有男孩数量来看,父亲拥有1个男孩时收入激励效应最大,而母亲拥有2个男孩时收入激励效应最大,侧面说明父亲和母亲对儿子数量的意愿存在差异。

表3 子女性别对父代收入影响的代际回归结果

表4 子女性别对父亲、母亲收入影响的回归结果

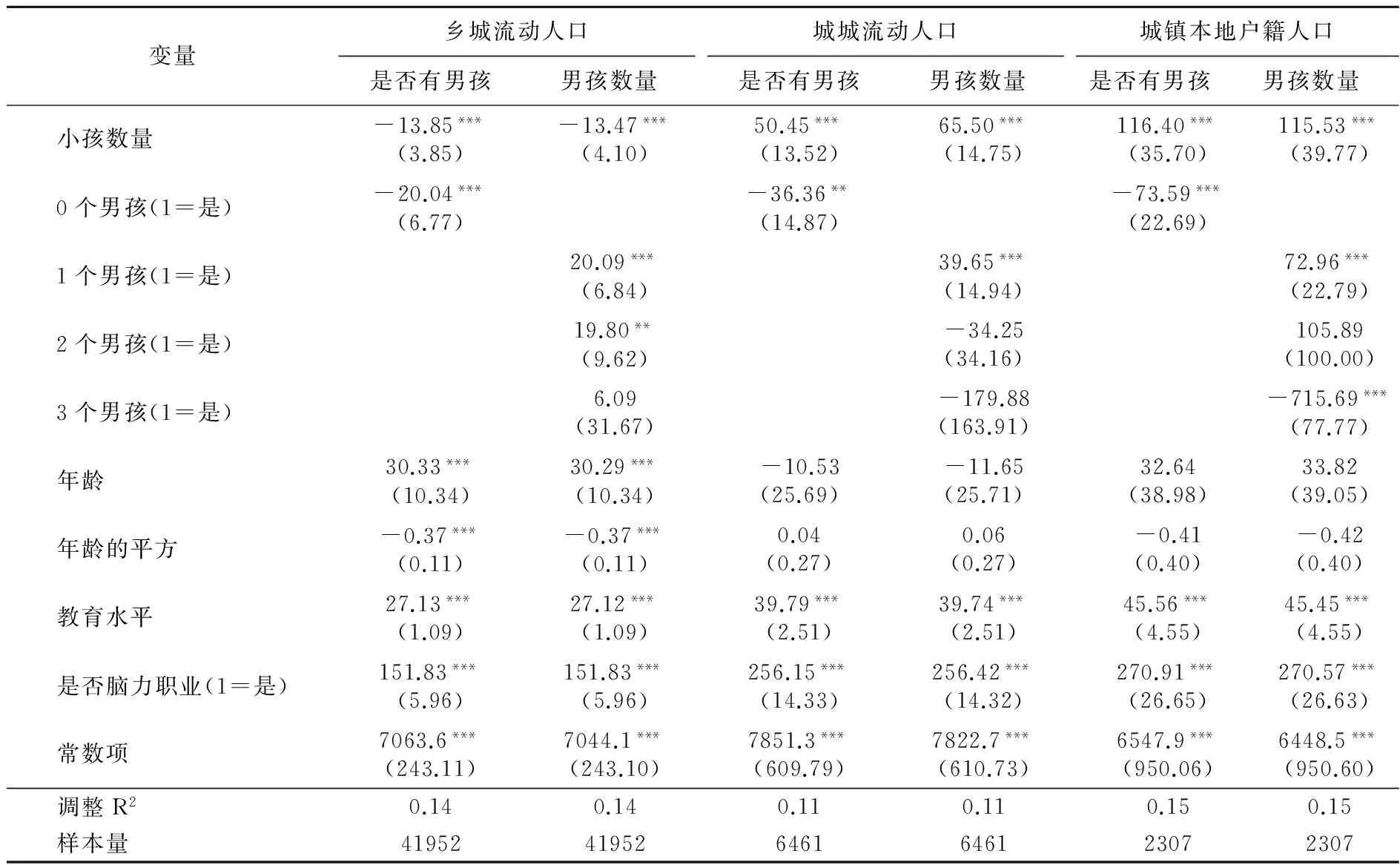

(四)城镇外来人口与城镇本地户籍人口差异分析

本文对比了城镇三类人口(乡城流动人口、城城流动人口、城镇本地户籍人口)子女性别对父代收入的影响差异(表5),其结果表明,拥有男孩对三类人口家庭的父代激励效应由弱至强依次为:乡城流动人口、城城流动人口、城镇本地户籍人口。这反映出城镇本地户籍人口的男孩偏好效应强于农村人口,迁移流动可能促使家庭对男孩偏好弱化。另外,随着家庭男孩数量增加,乡城流动人口家庭的父代仍表现出正向激励效应,而城城流动人口和城镇本地户籍人口并不会因为男孩多而更努力工作,甚至还可能存在负向影响。

对于拥有男孩的家庭,拥有男孩对乡城流动人口(来源于农村)家庭的父代激励效应显著低于城镇本地户籍人口,即男孩对农村父代的激励效应小于城镇本地户籍人口。这可能与城镇计划生育政策限制强度大有关,导致城镇本地户籍家庭子女数量普遍少于农村家庭子女数量,以至于城镇本地户籍人口家庭一旦拥有男孩,他们的激励效应要强于农村家庭的父代。对比城城流动人口和城镇本地户籍人口,拥有男孩对城城流动人口家庭的父代激励效应要弱于城镇本地户籍人口,城城流动人口家庭父代发生迁移行为可能弱化他们的男孩偏好及其激励效应。

随着男孩数量的增加,乡城流动人口父代的激励效应减小;城城流动人口家庭父代的效应由正转为负但不显著,说明城城流动人口拥有更多的男孩并不会增加其工作积极性;城城本地户籍人口家庭拥有1个男孩时,父代的效应为正,当拥有3个男孩时,父代的效应为负,且结果十分显著,说明各类家庭均认为拥有1个男孩最好,拥有更多男孩的父代激励效应并不会比拥有1个男孩时更大。

表5 三类人口子女性别对父代收入影响的回归结果

五、主要结论与启示

本文对男孩偏好与父代收入之间的关系提出了三个理论假设,运用2013年全国流动人口动态监测调查中的流动人口和城镇本地户籍人口数据,实证检验了在家庭子女数量基本确定情形下,子女性别对收入的影响,以及这种影响在代际之间、父亲和母亲、城镇三类人口之间的差异,主要结论如下:

首先,在家庭子女数量基本确定情形下,拥有男孩的父代将更努力地工作,并获取更多的收入,说明父代在退出了生育阶段后,仍然会存在显著的男孩偏好,并且由此影响了父代的经济行为。当父代拥有的男孩数量增加时,激励父代更努力工作的效应会逐渐下降,甚至为负,其中拥有一个男孩对父代的激励效应最大,反映出家庭期望拥有一个男孩的意愿最强。

其次,子女性别对父代收入在代际、父母亲和城镇三类人口三个方面的影响存在显著差异。男孩对年轻一代的父代收入的影响小于年老一代的父代,说明偏好男孩的观念存在弱化趋势,这促使男孩对年轻一代的父代激励效应减弱。没有男孩对父亲形成了显著的收入负向激励效应,而对母亲却没有,说明父亲的男孩偏好显著强于母亲。拥有男孩的城镇本地户籍人口家庭父代激励效应最大,其次是城城流动人口,乡城流动人口最小。

在父代退出生育阶段后,子女数量、性别基本确定,此时子女的性别和数量仍会对父代的经济行为产生影响。中国长期形成的男孩偏好促使父代更努力工作,为子代创造更好的经济条件和积累更多的财富。这意味着:第一,男孩偏好的影响是长期的,这种影响不仅是在生育阶段,也存在于退出生育阶段后,这种偏好对父代经济行为存在明显影响,尤其是对父亲而言,当没有儿子时,他们更没有动力工作获取收入,当拥有儿子时,他们挣钱动力强于母亲;第二,这种由男孩引起的父代激励效应,可能会导致女孩在发展方面处于明显劣势地位,进而对女孩的教育、人力资本积累、职业选择等产生不利影响;第三,流动迁移行为对男孩偏好存在冲击,拥有流动迁移经历的家庭父代男孩偏好激励效应存在弱化趋势,可能是人口流动至新地域,新的生活环境、文化等对其生育文化、观念和价值形成了冲击,淡化了男孩偏好,也使他们生育观念转变。总体而言,当前中国家庭仍存在显著的男孩偏好,并且这种性别偏好所带来的影响是长期的。尽管我国出生人口性别比已连续多年下降,呈现逐步回归正常的态势,但出生人口性别比趋于回归正常水平并不意味着男孩偏好完全淡化,仍不可忽视男孩偏好带来的长期影响。需要继续实施关爱女孩行动,推行现代家庭文化建设,重视男女都有义务赡养老人宣传等,共同促进家庭中男女平等发展。

注释:

① 根据我国妇女生育模式,九成以上的生育都发生在20~35岁之间,40岁之后的妇女生育数量特别少,由此40~59岁人口的经济条件难以对子女性别选择产生影响。

[1] 刘爽.对中国生育“男孩偏好”社会动因的再思考[J].人口研究,2006,(3):2—9.

[2] Aaronson,D.,Mazumder,B.Intergenerational Economic Mobility in the United States:1940 to 2000[J].Journal of Human Resources,2008,43(1):139—172.

[3] Long,J.,Ferrie,J.Intergenerational Occupational Mobility in Britain and the U.S.since 1850[J].American Economic Review,2013,103(4):1109—1137.

[4] 杨瑞龙,王宇锋,刘和旺.父亲政治身份、政治关系与子女收入[J].经济学(季刊),2010,(3):871—890.

[5] 周兴,张鹏.代际间的职业流动与收入流动——来自中国城乡家庭的经验研究[J].经济学(季刊),2015,(1):351—372.

[6] Becker,G.S.Human Capital,Effort,and the Sexual Division of Labor[J].Journal of Labor Economics,1985,3(1):33—58.

[7] Browning,M.Children and Household Economic Behavior[J].Journal of Economic Literature,1992,30(3):1434—1475.

[8] Angrist,J.D.,Evans,W.N.Children and Their Parents’ Labor Supply:Evidence from Exogenous Variation in Family Size[J].American Economic Review,1998,88(3):450—477.

[9] Lundberg,S.,Rose,E.The Effect of Sons and Daughters on Men’s Labor Supply and Wages[J].The Review of Economics and Statistics,2002,84 (2):251—268.

[10] Lundberg,S.Sons,Daughters,and Parental Behaviour[J].Oxford Review of Economic Policy,2005,21(3):340—356.

[11] Choi,H.,Joesch,J.M.,Lundberg,S.Work and Family:Child Gender,Marriage,and the Work Hours and Earnings of German Men[J].General Information,2005,20(3):402—411.

[12] Choi,E.J.,Hwang,J.Child Gender and Parental Inputs:No More Son Preference in Korea?[J].American Economic Review,2015,105(5):638—643.

[13] Knighta,J.,Li,S.,Qu,H.Son Preference and Household Income in Rural China[J].The Journal of Development Studies,2010,46(10):1786—1805.

[14] 罗凯.子女性别偏好对农户收入的影响分析[J].中国农村经济,2011,(1):37—48.

[15] Hofferth,S.L.,Anderson,L.G.Are All Dads Equal? Biology versus Marriage as a Basis for Paternal Investment[J].Journal of Marriage and the Family,2003,65(1):213—232.

[16] Baker,M.,Milligan,K.Boy-Girl Differences in Parental Time Investments:Evidence from Three Countries[Z].NBER Working Papers,2013.

[17] Jayachandran,S.,Kuziemko,I.Why Do Mothers Breastfeed Girls Less than Boys:Evidence and Implications for Child Health in India[J].The Quarterly Journal of Economics,2011,126(3):1485—1538.

[18] Barcellos,S.H.,Carvalho,L.,Lleras-Muney,A.Child Gender and Parental Investments in India:Are Boys and Girls Treated Differently?[J].American Economic Journal:Applied Economics,2014,6(1):157—189.

[19] Michael,C.M.L.,Zhang,J.Gender Preference,Biased Sex Ratio,and Parental Investments in Single-child Households[J].Review of Economics of the Household,2008,6(2):91—110.

[20] 杨菊华.男孩偏好与性别失衡:一个基于需求视角的理论分析框架[J].妇女研究论丛,2012,(2):23—35.

[21] 侯佳伟,黄四林,辛自强,等.中国人口生育意愿变迁:1980—2011[J].中国社会科学,2014,(4):78—97.

[22] 庄亚儿,姜玉,王志理,等.当前我国城乡居民的生育意愿——基于2013年全国生育意愿调查[J].人口研究,2014,(3):3—13.

[23] 陈友华,胡小武.社会变迁与出生性别比转折点来临[J].人口与发展,2012,(1):13—18.

[24] 张昭时,钱雪亚.城乡分割、工资差异与就业机会不平等——基于五省城镇住户调查数据的经验研究[J].中国人口科学,2011,(3):34—41.

(责任编辑:易会文)

2016-08-26

国家社会科学基金项目“中国特大城市人口空间变动及其调控研究”(16CRK007);国家社会科学基金项目“快速老龄化下我国养老资源供需动态平衡研究”(14BRK007);中国博士后科学基金“中国特大城市人口规模调控研究”(2016M600694)

刘厚莲(1987— ),男,江西吉安人,中山大学岭南学院、深圳市坪山新区发展研究中心博士后研究人员,助理研究员。

F063.4

A

1003-5230(2017)01-0025-08

——基于人力资本传递机制

——基于城郊农村的调查

——基于反向社会化理论的实证研究