乡村生态旅游促进新型城镇化的实证分析

王琴梅++方妮

[摘 要]在生态资源富集又邻近大城市的乡村地区发展乡村生态旅游,能够有效地促进新型城镇化、助推新型旅游小城镇的形成。文章在界定核心概念并进行理论机理分析的基础上,以西安市长安区为例,对其2002—2014年间乡村生态旅游与新型城镇化之间的关系进行实证检验,结果表明:二者确实存在高度的正相关关系,且前者是后者的重要原因。因此,应采取有力措施发展这些地区的乡村生态旅游:第一,进一步加大政府对乡村地区基础设施的投资,彻底实现城乡公共产品供给的均等化;第二,引导民间资金、技术、管理等有序合理、规模适度地投入乡村生态旅游业;第三,务必加强乡村生态旅游业发展过程中的环境监管等。

[关键词]乡村生态旅游;新型城镇化;新型旅游小城镇;西安市长安区

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2017)01-0077-12

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.013

新型城镇化是我国经济可持续增长和发展的重要“抓手”,是解决“三农”问题的根本途径之一,是扩大内需转变经济增长方式的有力杠杆。乡村生态旅游是我国达到中等收入阶段后,人民生活水平提高的必然要求,是生态资源富集又邻近大城市的乡村地区发展特色旅游小城镇的可选择路径之一。因此,本文探讨通过发展乡村生态旅游推进新型城镇化、助生新型旅游小城镇的机理,并以地处秦岭北麓的西安市长安区为例,检验乡村生态旅游对新型城镇化的促进作用,对于研究新常态下我国新型小城镇的发展具有重要的意义。

1 相关文献综述与问题的提出

1.1 关于乡村生态旅游的研究

乡村生态旅游是乡村旅游和生态旅游的“均衡解”。郭焕成和韩非对我国乡村旅游的发展进行了综述,指出乡村旅游是将农业和第三产业结合起来的新型产业,有助于合理开发利用城郊资源,发展生态旅游,实现城乡优势互补和均衡发展[1]。寇明婷认为,乡村生态旅游是以乡村为大背景,利用乡村资源和文化,把生态文明和可持续发展作为核心理念,以了解和学习自然文化为目的,并兼顾保护责任的一种新型旅游模式[2]。更多的研究关注的是乡村生态旅游的特点和类型[3-6],郭焕成指出乡村生态旅游的国际分类包含观光旅游型、学习教育型和回归自然型等8类[1]。近年研究方向转向生态旅游作用效用的研究,周常春和杨光明在对乡村生态旅游的概念、类型、特点和开发问题进行分析后,指出乡村生态旅游是新时期新农村小城镇发展的助推器,也是现代旅游业发展的新趋势和新热点,对新时代农村小城镇的建设以及旅游业的发展都有积极的促进作用[7]。

1.2 关于新型城镇化的研究

辜胜阻最早使用了“城镇化”的概念,认为城镇化包含3种含义,即用国家或地区城市人口和农村镇人口在全体人口中的比重所测量的城镇化、用城市人口在全体人口中的比重所测量的城市化和用农村镇人口在农村人口中的比重所测量的农村城镇化[8-9]。2000年10月举行的中共第十五届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》正式采用了“城镇化”一词。到目前为止,关于城镇化的研究成果已经很多,笔者在中国知网检索,自2001年起仅期刊和硕博学位论文就约有50 000篇。“新型城镇化”则是结合近年来我国城镇化发展的特点和出现的问题提出的一个新概念,公认最早是在十六大报告中伴随“新型工业化”战略提出,主要是为了依托产业融合推动城乡一体化[10]。十八大以后,“新型城镇化”成为社会各界普遍采用的提法。刘嘉汉认为“离土不离乡”和“离乡不离土”的单维度单向性传统城镇化模式忽视了发展权,缺乏可持续发展的经济支撑,他倡导探索以人的发展权为核心的多维度双向性的新型城镇化道路[11]。辜胜阻等指出,新型城镇化是一个改量变为质变的新过程,应坚持“以人为本、市场主导、政府引导”的原则,选择正确的改革路径[12]。张永岳指出我国新型城镇化不仅要在发达地区打造高质量的城市群,还要提升小城市的聚集能力,密切联系农村地区,建设新型小城镇[13]。

1.3 关于乡村生态旅游与新型城镇化关系的研究

对旅游与城镇化关系的研究始于20世纪末。国外学者Mullins认为旅游是推动城镇化建设的主要动力,并提出了旅游城镇化的概念。中国旅游研究院宋子千指出乡村生态旅游是动态的,要与城镇化和产业化结合起来发展[14]。钟家雨等指出旅游业与城镇化协同发展的路径是新型城镇化发展的重要途径[15]。丁德光分析了中小城镇旅游业发展与产业融合以及农民市民化的关系,提出了特色旅游城镇建设是欠发达地区新型城镇化的重要途径[16]。沙莎和刘小滨从理论角度全面分析了旅游业在新型城镇化中的促进作用[17]。杨建翠[18]和王兆峰等[19]指出,旅游资源具有推动城市化,助推小城镇建设的动力机制。李志飞和曹珍珠通过多维度的对比,综述分析了旅游引导新型城镇化的发展特征、动力机制、模式与路径等,充分说明了旅游对新型城镇化的推动作用[20]。

1.4 问题的提出

上述相关文献为本文的研究提供了大量可借鉴的成果。但现有文献也存在以下不足:(1)虽然关于乡村旅游、生态旅游甚至乡村生态旅游的研究很多,但是由于研究者的兴趣、专长和关注点不同,至今还没有一个较完善且统一的乡村生态旅游的定义,定性定量相结合分析乡村生态旅游的文献更是少见。(2)虽然很多学者已经给新型城镇化赋予了相应的定义和衡量指标,并有很多文献研究旅游与城镇化的关系,但是关于乡村生态旅游如何促进新型城镇化,特别是助生新型旅游小城镇的研究成果还比较少,研究秦岭北麓长安区的更少,而且关于新型小城镇、新型旅游小城镇的学术概念还无人界定。为此,本文将以地处秦岭北麓的西安市长安区这样的生态旅游资源富集又邻近大城市的乡村地区为研究对象,研究其通过发展乡村生态旅游如何推进了新型城镇化、助生了新型旅游小城镇,以便为我国的新型城镇化进程找到一条新的路径。

2 乡村生态旅游促进新型城镇化的机理分析

2.1 核心概念界定

2.1.1 乡村生态旅游

乡村生态旅游来源于乡村旅游和生态旅游。乡村旅游兴起于19世纪70年代的欧洲,意思是指以乡村风情为主要内容,具备乡村性和生态性本质的旅游形式。生态旅游兴起于20世纪80年代中期的墨西哥,意思是指以自然和人文资源为基础,以维护生态系统完整性为导向,以欣赏、求知、探索为载体的可持续发展旅游模式。乡村生态旅游作为二者的结合体,兼具乡村性和生态性两大特点。本文将乡村生态旅游界定为:在生态资源丰富的乡村地区兴起的以促进乡村地区发展和保护乡村生态环境为目的的一种旅游新模式。其内涵是:以乡村为目的地,在乡村及其周边优美良好的自然和人文环境背景下,游客们观光旅游的同时,享受农户提供的食宿和娱乐项目,接受可持续发展观和生态文明的理念;休闲娱乐的同时,保护乡村生态环境,促进乡村经济效益,推动城乡互动和协调发展。因此,乡村生态旅游既具有经济效益又具有生态环境效益。

2.1.2 新型城镇化

新型城镇化是在城镇化基础上提出的一个新概念,而城镇化就是中国的城市化。所以,要弄清新型城镇化,必须首先厘清城市化和城镇化。城市化是发展经济学中的概念,主要指3个社会过程的有机统一,即由于生产力的发展和社会生产方式的变化,而引起的现代产业向城市的聚集过程,以及由此决定的人口集中过程和城市生活方式在人口不断扩展过程中相统一的社会过程[21]。美国的《世界城市》认为,城市化一方面是指人口从乡村向城市流动,并在城市从事非农工作;另一方面是指乡村生活方式向城市生活方式的转变(包含价值观、态度和行为等方面)[22]。

城镇化是针对我国的具体国情提出的具有中国特色的城市化。早在1998年的中共十五届三中全会报告中就提出了“小城镇、大战略”的方针。在学术界,温铁军和温厉认为城镇化与城市化在城乡人口比重这个概念上基本相似,但在实现方式上有所差异。城镇化表明处在工业化不同阶段的中国试图以农村“城镇化”发展作为缓解三农困境和推进人口城市化的路径,以此来规避人口过度向大城市集中[23]。辜胜阻等认为我国的城镇化具有3个方面双重性质的特点:一是农业经济向工业经济、计划经济向市场经济转型的“双重转型背景”;二是人口城市化和农村城镇化的“双重城镇化”表现方向;三是“政府推动”和“市场拉动”的“双重动力机制”的驱动作用[24]。可以说,城镇化的实质与城市化是一样的,只是根据中国的国情强调农村城镇化即农业人口就地向小城镇转移的重要性,以防止过多人口涌入大城市而造成城市病。

那么,什么是新型城镇化呢?新型城镇化是针对“传统的城镇化更加注重土地的城市化和以政府推动为主要动力的城镇化”[25]而提出来的。2014年3月5日,李克强总理在政府工作报告中全面诠释了新型城镇化的意义,即新型城镇化应该坚持走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、传承文化的新道路。稍后的3月16日,中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014—2020)》,全面解答了新型城镇化的“新”之所在,即新思路、新主线和新举措。本文在吸纳各方面意见的基础上,将新型城镇化的内涵概括为:以人为本、集约低碳、生态文明、四化同步、多元形态、优化布局、创新发展、功能完善、公平共享、传承文化和城乡协调[26]。这里的“新”,首先在于要打破我国传统城镇化的模式,即一方面要改土地城镇化为人的城镇化,坚持以人为本,另一方面要改粗放型为资源节约和环境友好型,注重生态文明;这里的“新”,也在于追求城镇化与新型工业化、信息化和农业现代化齐头并进,同步发展;这里的“新”,还在于更加强调寻找新的实现路径,通过产业结构调整和升级来优化产业布局,打造特色创新型城镇;这里的“新”,还包含着城乡资源充分流动、公平分享,以及城乡文化相互传承,实现城乡协调均衡发展。

2.1.3 新型小城镇和新型旅游小城镇

新型小城镇是新型的小规模城镇。因此,可以从城镇到小城镇再到新型小城镇,来说明新型小城镇的内涵。城镇是一个地理名词,通常指的是以非农业人口为主,已发展至具有一定规模的工商业聚集区。国家标准《城市规划基本术语标准》(GB/T50280-98)中将城镇界定为:以非农产业和非农人口聚集为主要特征的居民点。小城镇则是一个复杂的社会形态,对其概念的界定可谓是百家争鸣。地理学界的观点认为,小城镇是一种空间聚落的形态,是城市空间体系的重要组成部分。从经济学的理论来分析,小城镇是一个人口、资源等不断集聚而形成的一种社会形态,具有经济聚集中心的作用。当然,从政治学的角度出发,小城镇也是一个重要的行政单元。所以,小城镇是一个连接城乡的过渡性社区,是城镇体系的基本单元,是乡村地区的政治、生活、文化和经济等的重要服务中心[27]。关于新型小城镇,目前虽然被媒体、学者等广泛运用,但却没有明确的定义。本文以城镇、小城镇和新型城镇化的概念界定为基础,尝试性地将新型小城镇界定为:它是小城镇的新形态,是新型城镇化过程中产生的一种新型居民区,是在充分发挥小城镇的聚集作用的基础上,以新的形式呈现出来的人口和经济活动的聚集中心。其基本内涵是传统乡村通过发展,一方面实现现代生产经营模式和生活方式代替传统农耕和自给自足的家庭经营模式,使得乡村居民不再从事农业生产,且生活市民化;另一方面小城镇面貌焕然一新,成为现代产业和人口的新型聚集中心或聚集体。

在生态旅游资源富集且邻近大城市的乡村地区,利用其自然资源优势,形成人口、资源、消费和产业的聚集,把旅游业作为主导和支柱产业,整合相关产业发展,转变乡村传统生产模式和产业结构,促使人口向旅游发展优势区域聚集,并实现非农化生产和转移,实现传统乡村向高层次社区的转变。这样发展起来的集聚中心,打造起来的集约高效的新型小城镇,就是新型旅游小城镇。

2.2 乡村生态旅游促进新型城镇化的机理

2.2.1 基于聚集经济理论的分析

聚集经济的思想由来已久,其分支理论众多,从早期Weber的工业区位理论和Francois Perroux的部门增长极理论,到后来Myrdal的循环积累因果关系论和Button的城市聚集经济论等,都从不同的角度阐释了聚集经济的概念以及聚集的过程和产生的效益。聚集经济(agglomeration economies)作为厂商、居民户以及其他经济活动主体在特定地域空间集中所产生的经济效果,以及吸引经济活动向一定地区靠近的向心力,是导致城镇产生和不断扩大的基本因素,是决定城镇形成和发展的最根本力量。当人口、资源集中到一定的区域空间,经济活动聚集达到一定规模,就会实现资源的高效合理利用、生产经营成本的节约以及收入和效用的增加,这便是聚集产生的节约,即聚集经济。因此,西方学术界把规模经济的聚集理论作为城镇化的动力机制之一。

那么,乡村生态旅游是怎样促使聚集经济形成,进而促进新型城镇化进程的呢?下面将从两个方面来说明这种作用机理。

第一,乡村生态旅游引起人口、资源在地理空间上的集中,在乡村地区产生聚集经济效应,进而促进更大规模的人口、资源和现代产业的聚集,并实现消费聚集,最终促进新型旅游小城镇的形成。乡村生态旅游是在生态资源富集又邻近大城市的乡村地区发展的旅游业,它能够把周边大中城市的居民对生态旅游的需求和乡村居民对生态旅游的供给有效地衔接起来,即在生态旅游资源富集的乡村地区。一方面,周边大中城市的居民在收入水平达到一定高度以后,对生态旅游需求的不断增加使得他们在节假日大量涌向该地区;另一方面,当地村民为了满足大量游客对食宿游玩和农产品购买的需求,也要在景区内条件适宜的地点(可能是原来的村庄,也可能是新地点)形成相对集中的服务供给,如餐饮、住宿、特色农产品销售和加工、旅游咨询和向导等,这些集中服务供给点会产生聚集经济效应,而聚集经济效应的产生又必然进一步吸引更多的人口、现代产业等向这些地点的聚集,因为旅游业是一个关联度大、产业链长的产业,可谓“一业带百业”。这样就会逐渐形成像费孝通先生所讲的那种比乡村社区更高一层次的社会实体,且这种社会实体是以一批并不从事农业生产劳动的人口为主体组成的社区,也就是新型旅游小城镇。可见,乡村生态旅游能够促进乡村地区人口、资源和非农产业的聚集,必然推进农村城镇化进程、助生新型旅游小城镇,而新型旅游小城镇“看得见山、望得见水”,必然是新型城镇化的结果,其形成过程就是新型城镇化。

第二,乡村生态旅游倒逼乡村基础设施的改善和城乡公共产品供给的均等化,从而推动新型城镇化进程。乡村生态旅游必然倒逼乡村地区的交通、水电、通讯网络、教育、医疗等基础设施等公共产品供给数量不断增加,质量不断提升,缩小了城乡发展差距。而乡村地区基础设施的不断完善和城乡公共产品供给的均等化,方便了更多的游客来乡村休闲旅游,也方便了更多的创业者到乡村地区创业,反过来又会吸引更多的人口和现代产业向乡村地区的聚集,使得乡村经济活动不断丰富和发展,导致传统的乡村逐渐演变为新农村、进而成为费孝通先生所讲的那种比乡村社区更高一层次的社会实体,即新型小城镇,而其形成的过程就是新型城镇化过程。

2.2.2 基于库兹涅茨产业结构变动理论的分析

库兹涅茨在分析一国产业结构变动的规律时指出,无论从产值比重还是就业比重来看,产业都在向工业和服务业升级,这是伴随经济发展的产业结构变化的结果,是因为工业和服务业的生产效率和吸纳劳动力的能力都优于农业[21]。而现代工业和服务业天生就具有聚集在一起分摊社会成本、获取聚集经济的要求和特征。下面将从两个方面来说明乡村生态旅游促进产业结构高级化变动,进而促进新型城镇化的作用机理。

第一,乡村生态旅游引发生态旅游资源富集的乡村第二、第三产业的兴起和人口、资源的聚集,从而推动新型城镇化进程和新型旅游小城镇的形成。乡村生态旅游在乡村地区的兴起,犹如在乡村地区发起了一场产业革命,使得乡村旅游业以及与此相关联的农产品加工业、销售业和餐饮、住宿、旅游金融保险、旅游咨询和向导等第二、第三产业也同时兴起和聚集,改变了乡村传统的自给自足的生产模式,出现了分工与合作,产生了聚集经济。这种产业结构的改变和升级,人口和资源的聚集,提高了乡村地区的生产效率,同时解决了乡村地区大部分剩余劳动力的就地转移和就地城镇化问题,提高了就业率。这个过程就是农村城镇化的过程,也是以人为本的新型城镇化的过程,其结果就是新型旅游小城镇的形成。

第二,发展乡村生态旅游的过程,就是发展低碳型产业的产业结构优化和升级过程,有利于乡村地区经济发展、人民增收与环境保护之间的双赢和协调,加速新型城镇化进程,促进新型旅游小城镇的形成。传统农耕生产由于缺乏规模经济和聚集经济效率低下,因而必须工业化和城镇化,但传统的工业化和城镇化道路是先污染、后治理的曲折过程,代价过大。乡村生态旅游作为现代新型服务业,则是能够兼顾环境保护与经济效率提高的绿色、低碳型产业,它不仅能够促进人口、资源和现代产业的聚集(如上所述),而且要求乡村旅游服务的供给者要先保护、后开发利用生态旅游资源,而且倡导游客在休闲娱乐的同时注重环境保护和资源节约,本质上是环境友好型、资源节约型产业,其发展符合新型城镇化的内涵要求,能够有力地推动绿色农村城镇化进程、也就是新型城镇化进程,助生新型旅游小城镇。

综上所述,乡村生态旅游促进了乡村聚集经济的形成,促使乡村产业结构升级变迁,能够走绿色、低碳的可持续发展的道路,必然有力地推进我国的新型城镇化进程、加速新型旅游小城镇的形成和发展。

3 西安市长安区乡村生态旅游促进新型城镇化效应的实证分析

3.1 长安区乡村生态旅游与新型城镇化发展状况

3.1.1 长安区乡村生态旅游发展概况

长安区地处秦岭北麓,渭河平原中部,西安市南郊,生态资源丰富,是关中著名的风景名胜旅游区,总面积1580平方千米,有72个峪,十大遗迹,400多座古墓和近百处历代留存的寺庙、祠观,有国家中央花园和古城西安后花园之称。长安区的旅游业主要是生态旅游业,发展目标是:发挥旅游资源的特点和优势,打造和整合旅游产品,开拓客源市场,完善要素建设,努力实现旅游业的跨越式发展,把长安区建设成关中地区的重要旅游目的地和西安都市圈地区的休闲度假基地。近年来,长安区加快推进秦岭北麓农业科技示范园的产业带建设,其中现代农业展示中心、添福耕园、尚耕庄园等入园企业已达24家,总面积达到1067平方千米,总投资额达到18.5亿元,实现经济收入6.8亿元。长安区大力发展观光农业和入园采摘旅游项目,2002年果园面积为3.13万亩,到2014年已经增加到5.57万亩。同时推进“九大农家”建设,完成了王莽清北、杨庄大寨、子午台沟3个村78户农家乐经营户房屋立面改造,开展农家乐培训3900人次,全区农家乐经营户达到1400户,2012年长安区乡村旅游经营户约1500户左右,年接待游客约180万次,经济收入近7000万1。据统计,2013年陕西省所有农家乐收入约15.69亿。通过实地抽样调研发现,2013年长安区的台沟村通过举办农家乐比2012年家庭收入增加在2万元以上的占调查总户数的15.38%,抱龙峪村为34.83%,上王村为76.72%。

3.1.2 长安区新型城镇化发展概况

长安区拥有独特的区位优势和丰富的自然资源。近年来长安区旅游业迅速发展,带动了该地区经济和社会各方面的发展,特别是当地城镇化的发展,使得长安区居民的生活水平逐渐接近城市居民的生活水平,生产方式也大有改变,传统农业从业人数大大减少。据2003—2015年《西安统计年鉴》显示,非农业人口从2002年的10.85万人增加到2014年的20.04万人,非农业人口占常住人口的比例增加了7.73个百分点。从抽样调查结果来看,外出务工人数比例从2002年的13.71%降低到2014年的3.07%,很多人都选择了就近就业或在家创业。同时,整个区的生产总值也提高了很多,2002年仅54.38亿元,2014年就达到了445.43亿元,其中,第三产业产值从17.89亿元增加到194.53亿元。据村镇建设年终统计(及申报百镇项目重点镇的数据)显示,长安区23个小城镇建成区面积11.3平方千米,23个乡街(郭杜、韦曲除外)总人口为61.8万人,镇区人口为12.5万人,占23个乡街总人口的21%,镇区从业人员8.6万人,占镇区总人口的68%。2008年长安区小城镇第二、第三产业从业人员比重达76.4%,比2007年增长2个百分点。2013年各街道城镇化都达到一定规模,如韦曲街道城镇化率58.53%、郭杜街道城镇化率13.85%、马王街道城镇化率12.06%、滦镇街道城镇化率9.94%等。为了打造绿色森林城市,建造绿色旅游小城镇,长安区大力植树造林,2002年到2014年累计造林面积324682亩,零星植树累计1743万株,育苗面积累计9 5766亩。据2003—2015年《西安统计年鉴》显示,环境保护投资额从2011年的444万元,增长到2014年的3086.7万元,增长了约6倍。

3.1.3 长安区乡村生态旅游与新型城镇化发展的一致性

近年来,长安区的生态旅游业与城镇化进程同步发展。用每年接待游客人数(万人)和每年旅游业收入(万元)两个指标作为衡量长安区旅游业发展情况,用从事非农产业人数占总人口的比重和外出打工人数占全部从事非农产业人数的比重两个指标作为衡量新型城镇化的发展情况,长安区生态旅游业与新型城镇化的历史统计数据有明显的对应性和一致性,如图1和图2所示。

图1中的两条线分别表示长安区每年接待游客人数(万人次)和生产总值(亿元),两条曲线都向右上方延伸,即长安区年接待游客数与生产总值整体在时间维度上都呈现逐年上升的趋势。这种趋势图表明西安市长安区的旅游业发展与经济增长具有齐头并进的趋势,旅游业的发展对长安区的经济增长起到了至关重要的作用。旅游业的发展一方面促进了经济的发展,另一方面也改善了当地人民的生活。

图2中的两条线分别表示的是非农业人口占总人口比例(%)和外出务工人数占总人口比例(%),该图显示的是长安区2002—2014年非农业人数和外出务工人数相对数的比例数值。从图中可以看出非农业人数比例随着时间的推移在逐渐变大,而外出务工人数的比例虽然有起伏,但总体趋势却是下降的。这说明,近年来长安区有很多居民选择了返乡就业或者创业的道路,其中很多就进入了乡村生态旅游行业。这进一步说明了旅游业解决了当地居民的就业,促进了新型城镇化的发展,表明二者发展的一致性。

3.2 长安区乡村生态旅游推动新型城镇化的实证分析过程

3.2.1 指标的选取和处理

(1)指标选取

由于本文的研究重点是新型城镇化过程中新型旅游小城镇的发展问题,所以,在指标选取方面结合小城镇发展的特点,选取有别于大城市的城镇化的指标变量来对小城镇的发展水平进行衡量。结合前面对乡村生态旅游、新型城镇化和新型小城镇的概念界定,考虑到研究对象的特点和研究的重点,以及数据的可获得性,本文选取每年接待游客人数、人均家庭经营农家乐收入占总收入的比例、森林覆盖率和果园面积作为乡村生态旅游的代表性指标。考虑到西安市长安区打造的是绿色森林城市,除了提升人口素质,促进经济和社会发展外,重点是绿色环保建设。因此,本文选取人口、经济发展、社会发展和绿色建设4个一级指标下的20个二级指标作为小城镇新型城镇化的代表性指标,具体如表1所示。

(2)处理方法

本文采用熵值法对指标进行处理,获得综合得分再做进一步的分析。在信息论中,熵是对不确定性的一种度量。信息量越大,不确定性就越小,熵也就越小;信息量越小,不确定性越大,熵也越大。根据熵的特性,可以通过计算熵值来判断一个事件的随机性及无序程度,也可以用熵值来判断某个指标的离散程度,即指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。假设有m个对象n个评价指标,[aij]表示第i个对象的第j项指标,那么熵值法的测算方法如下:

第一步:数据标准化。由于各项指标的量纲、数量级及指标的正负取向均有差异,所以需要对原始数据做正规化处理:

正向指标:

[xij=aij-min{aij}max{aij}-min{aij} (i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)] (1)

逆向指标:

[xij=max{aij}-aijmax{aij}-min{aij} (i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)] (2)

第二步:计算第i个指标值在第j项指标下的所占的比重[pij]:

[pij=xiji=1mxij] (3)

第三步:计算第j项指标的熵值[ej]:

[ej=-1lnmi=1m(PijlnPij), eij∈[0,1]] (4)

第四步:计算第j项指标的差异性系数[gj]:

[gj=1-ej] (5)

第五步:计算第j项指标的权重[wj]:

[wj=gji=1ngj] (6)

第六步:计算各评价对象的综合得分[Hi]:

[Hi=j=1mwjaij] (7)

利用熵值法采用Matlab软件对西安市长安区2002—2014年的乡村生态旅游和新型城镇化的指标进行赋权和计算综合得分,结果如表2。

表2数据显示:西安市长安区2002—2014年,虽然新型城镇化综合得分出现起伏,但它和乡村生态旅游的综合得分整体上都呈现出上升的趋势,新型城镇化综合得分2014年比2002年增加了约1.5倍,乡村生态旅游综合得分则增加了2.89倍。

3.2.2 相关性分析

采用EViews7.0对乡村生态旅游综合得分和城镇化综合得分做相关性检验,结果如表3。

表3结果显示,乡村生态旅游和新型城镇化之间存在高度的正相关关系,相关系数达到约0.70。新型城镇化和乡村生态旅游的综合得分数据的趋势图和关系图(图3和图4)也可以说明它们之间的相关性。

图3显示,长安区新型城镇化与乡村生态旅游二者之间具有相同的变化趋势,随着时间的推移均呈上升增长的趋势,虽然乡村生态旅游的变化比较平缓,但与城镇化的发展具有一致性。这充分说明了长安区乡村生态旅游与新型城镇化之间具有正相关关系。

图4显示了长安区乡村生态旅游与新型城镇化之间整体上的正比例关系。如图中曲线一般,乡村生态旅游发展得越好,新型城镇化的水平也就越高。虽然中间出现了负相关趋势,那可能是在乡村生态旅游发展初期,处于探索阶段而出现的短期的现象,但后来二者依然呈现出稳定的正相关关系。

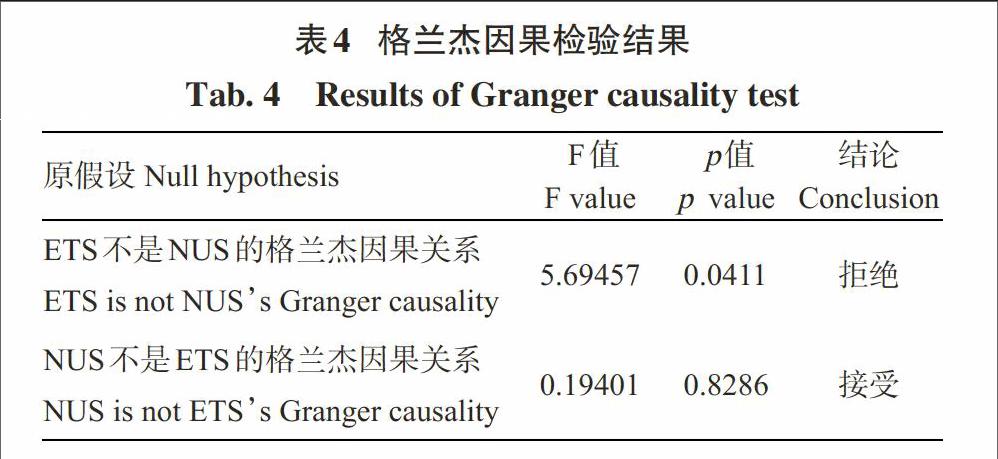

3.2.3 格兰杰因果分析

根据理论假设,本文首先做新型城镇化综合得分(NUS)与乡村生态旅游综合得分(ETS)的格兰杰因果检验,结果如表4。

表4结果显示,在5%的显著性水平下拒绝了乡村生态旅游不是新型城镇化的格兰杰关系,即乡村生态旅游是新型城镇化的原因。表明长安区乡村生态旅游的发展确实促进了其新型城镇化的进程,是城镇化发展的至关重要的因素。

3.2.4 协整检验

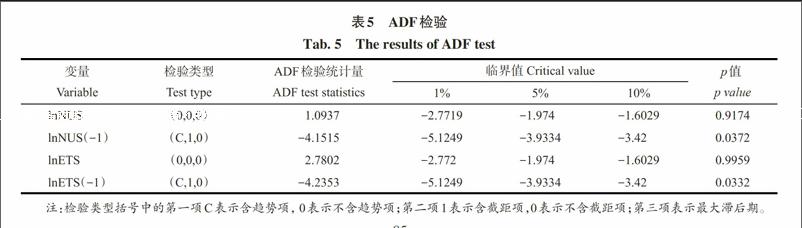

根据理论假设,以新型城镇化综合得分(NUS)为被解释变量,乡村生态旅游综合得分(ETS)为解释变量,同时为了保持数据的平稳性和消除异方差性,对原始数据取对数,并假设lnNUS为新型城镇化综合得分的自然对数,lnETS为乡村生态旅游综合得分的自然对数。我们首先对数据进行ADF检验,结果如表5。

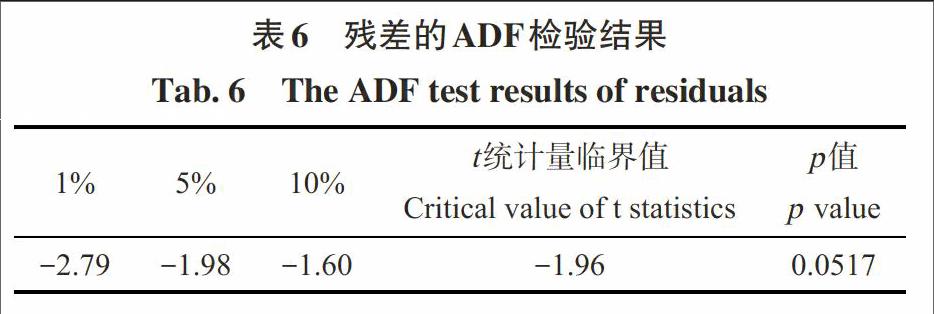

表5结果显示,在5%的显著性水平下lnNUS是一个I(1)序列,lnETS也是一个I(1)序列。进一步做协整检验,回归残差的ADF检验结果如表6。

表6结果显示,在10%的显著性水平下,-1.60>-1.96(即t统计量大于临界值),且p值为0.0517拒绝存在单位根的建设,证明残差在10%的显著性水平下是平稳序列。所以,新型城镇化和乡村生态旅游之间具有协整关系,即它们之间存在长期均衡关系。长期均衡关系如下:

[lnNUS=5.05+0.43lnETS] (8)

(0.0002) (0.0389)

式(8)的结果显示:乡村生态旅游对新型城镇化的影响显著,且乡村生态旅游综合得分每增加1%,新型城镇化综合得分约增加0.42%。这说明了乡村生态旅游的举办和发展确实对西安市长安区的新型城镇化的进程有一定的促进作用,而且这种促进效应是长期均衡的。

3.3 结论

概括以上分析,笔者可以得出以下几点实证结论:(1)西安市长安区乡村生态旅游与新型城镇化之间具有发展的一致性,二者的综合得分数据有高度的正相关性,相关系数达到约0.7。(2)格兰杰因果检验发现,乡村生态旅游是新型城镇化的原因,说明西安市长安区新型城镇化进程受乡村生态旅游发展的影响是明显的。(3)从协整检验的结果来看,二者具有明显而稳定的长期均衡关系。笔者的田野实地调查也证明,地处秦岭北麓的西安市长安区的许多乡村近十多年来正是依靠发展乡村生态旅游而成长和富裕起来、逐渐由传统乡村演变为美丽乡村、新农村、甚至美丽小镇的(如子午镇、草堂镇、五台镇等)。即使全国“农家乐”典型示范村上王村等,虽然名字仍然叫“村”,但就其生产方式、生活方式来看,已经达到、甚至在某些方面超过了城市水平,已然是新型旅游小城镇了。可见,乡村生态旅游在长安区助生了一批新型旅游小城镇、无疑在新型城镇化进程中起到了巨大的推动作用。

4 政策建议

本文的理论分析和实证分析均表明,在生态旅游资源富集而又邻近大中城市的乡村地区,乡村生态旅游的发展,促进了乡村地区人口、资源以及现代产业的聚集,促进了乡村地区基础设施的改善以及各项公共产品供给与城市的日益接近,促进了乡村产业结构的变动以及低碳环保产业的兴起,提高了乡村的生产效率和就业率,促进了美丽乡村、新农村,甚至新型旅游小城镇的形成,有力地推动了我国的新型城镇化进程。今后,为了让长安区等秦岭北麓的乡村生态旅游推进新型城镇化的这种积极作用保持并扩大,还应做好以下几方面的工作:(1)进一步加大政府对乡村地区基础设施的投资,充分实现城乡公共产品供给的均等化。目前,虽然长安区等秦岭北麓的新型小城镇通过生态旅游业的推动逐渐发展起来,但还有很多方面亟待改善,尤其是基础设施条件方面。因此,要进一步加大政府财政对乡村基础设施等公共产品的投入,使得长安区等秦岭北麓新型小城镇的交通、医疗、教育、网络和水电等各方面都得到大力发展,使得当地居民能够享受到和城市市民一样的生活方式的同时,也可以吸引到更多的游客来观光旅游,进而拉动当地生态旅游业和新型城镇化的进一步发展。

(2)政府合理规划,引导民间资金、技术、管理等要素有序合理、规模适度地向秦岭北麓的以生态旅游业为主体的美丽小镇聚集。虽然长安区等秦岭北麓的乡村生态旅游发展已有十多年的历史,美丽新村、美丽小镇不断涌现,但总体看目前形式还比较单一,生态旅游的项目大都是当地村民利用有限的自有资金举办“农家乐”的形式发展,有很多项目还有待开发,生态旅游产业链有待拉长和延伸,聚集规模和水平也有待提高。因此,政府要合理规划布局,积极引导民间资金、技术、管理等要素和人口有序合理、规模适度地向秦岭北麓的以生态旅游业为主体的美丽小镇聚集,逐渐形成生态旅游产业链及相关产业的小集群,最终促进形成更多具有特色的新型旅游小城镇。

(3)务必加强西安市长安区等秦岭北麓乡村生态旅游业发展过程中的环境监管。地处秦岭北麓的长安区确实是一个生态旅游资源富集地,但在生态旅游业及相关产业的开发过程中若不加强监管,其乡村生态旅游的发展将不会长远,新型城镇化的进程也是不可持续的。所以,在乡村生态旅游业的发展过程中一定要注意旅游规模的控制,不可过度开发,乱搭乱建,以免造成植被破坏。同时,要严格控制,防止火源进山,以免引起山火,造成树木的毁损。此外,还必须做好景区三废的处理工作,坚决杜绝经营者乱扔乱排,杜绝游客乱扔垃圾,以免造成环境污染。只有做好环境监管工作,才能建成文明的现代新型旅游小城镇。

参考文献(References)

[1] Guo Huancheng, Han Fei. Review on the development of rural tourism in China[J]. Progress in Geography, 2010, (12): 1597-1605. [郭焕成, 韩非. 中国乡村旅游发展综述[J]. 地理科学进展, 2010, (12): 1597-1605.]

[2] Kou Mingting, Li Lutang, Chen Kaihua. Further study on rural eco-tourism[J]. Journal of Northwest A & F University: Social Science Edition, 2010, (2): 97-100. [寇明婷, 李录堂, 陈凯华. 乡村生态旅游的深层研究[J]. 西北农林科技大学学报: 社会科学版, 2010, (2): 97-100.]

[3] Chen Wenjun. Study of in depth development of rural tourism in China[J]. Journal of Guangzhou University: Social Science Edition, 2003, (2): 86-92. [陈文君. 我国现代乡村旅游深层次开发探讨[J]. 广州大学学报: 社会科学版, 2003, (2): 86-92.]

[4] Wang Jing. On tour industry organizational mode of rural ecotourism development[J]. Journal of Kunming University, 2005, 16(Z1): 79-82. [王静. 试论乡村生态旅游开发的旅游产业组织模型[J]. 昆明大学学报, 2005, 16(Z1): 79-82.]

[5] Zhang Wen, Zhang Guangsheng. On the development project of rural eco-tourism featuring farmhouse resort[J]. Reformation & Strategy , 2009, (20): 106-108. [张雯, 张广胜. 以“农家乐”为特色的乡村生态旅游发展规划的研究[J]. 改革与战略, 2009, (20): 106-108.]

[6] Zhu Dan, Tang Jianbing. Analysis on the development of rural eco-tourism in Sichuan[J]. Journal of Southwest University for Nationalities: Humanities and Social Science, 2009, (7): 163-166. [诸丹, 唐建兵. 四川省乡村生态旅游开发探析[J]. 西南民族大学学报: 人文社科版, 2009, (7): 163-166.]

[7] Zhou Changchun, Yang Guangming. The literature review on the rural Eco-tourism[J]. Journal of Chongqing University of Arts and Sciences: Social Sciences Edition, 2012, (3): 137-142. [周常春, 杨光明. 乡村生态旅游研究文献综述[J]. 重庆文理学院学报: 社会科学版, 2012, (3): 137-142.]

[8] Gu Shengzu. Conversion and Urban Research[M]. Hangzhou: Zhejiang Peoples Publishing House, 1991: 69. [辜胜阻. 非农化与城镇化研究[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1991: 69.]

[9] Kong Jingyuan. Chinese charactered agricultural society industrialization and urbanization: Review of conversion and urban research[J]. Management World, 1992, (6): 208-209. [孔泾源. 农耕社会工业化、城镇化的中国式道路—评《非农化与城镇化研究》[J]. 管理世界, 1992, (6): 208-209.]

[10] Li Chenghua. New-type urbanization strategies under the guidance of the Scientific Outlook on Development[J]. Qiushi, 2012, (14): 35-37. [李程骅. 科学发展观指导下的新型城镇化战略[J]. 求是, 2012 , (14): 35-37.]

[11] Liu Jiahan, Luo Rong. The research on new urbanization road with the right to development as the core[J]. Economist, 2011, (5): 82-88. [刘嘉汉,罗蓉.以发展权为核心的新型城镇化道路研究[J].经济学家,2011, (5): 82-88. ]

[12] Gu Shengzu, Li Hongbin, Cao Yubo. Principles and path of new-type urbanizations reform: The new deal of urbanization of the third plenary session of the eighteen [J]. Jianghai Academic Journal, 2014, (1): 79-85. [辜胜阻, 李洪斌, 曹玉波. 新型城镇化改革的原则与路径[J]. 江海学刊, 2014, (1): 79-85.]

[13] Zhang Yongyue. The path to promote new-type urbanization in China [J]. Journal of East China Normal University: Humanities and Social Sciences, 2014, (1): 92-102. [张永岳. 我国新型城镇化的推进路径[J]. 华东师范大学学报: 哲学社会科学版, 2014, (1): 92-102.]

[14] Song Ziqian. A dynamic vision to looking at the development of rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2011, (11): 8-9. [宋子千. 以动态的眼光来看待乡村旅游的发展[J]. 旅游学刊, 2011, (11): 8-9.]

[15] Zhong Jiayu, Liu Siwei, Xiong Xi. Analysis on the regional difference of coordinated development between tourism and urbanization[J]. Economic Geography, 2014, (2): 187-192. [钟家雨, 柳思维, 熊曦. 旅游业与城镇化协同发展的区域差异分析[J]. 经济地理, 2014, (2): 187-192.]

[16] Ding Deguang. Thinking of middle and small characteristic tourium towns development in less developed areas[J]. Rural Economy and Science-Technology, 2014, (10): 68-69. [丁德光. 欠发达地区中小特色旅游城镇发展的思考[J]. 农村经济与科技, 2014, (10): 68-69.]

[17] Sha Sha, Liu Xiaobin. The promoting function of tourism in the new urbanization[J]. Tourism Overview, 2015 (1): 67-70. [沙莎, 刘小滨. 新型城镇化中旅游业的促进作用[J]. 旅游管理研究, 2015, (1): 67-70.]

[18] Yang Jiancui. Research on tourism promoting urbanization development in race region[J]. Journal of Southwest University for Nationalities: Humanities and Social Science, 2012, (4): 137-140. [杨建翠. 民族地区旅游推动城镇化发展研究[J]. 西南民族大学学报: 人文社会科学版, 2012, (4): 137-140.]

[19] Wang Zhaofeng, Yu Han. Study on coupling development between development of tourism industry and small town construction in Zhangjiajie City[J]. Economic Geography, 2012, 32(7): 165-171. [王兆峰, 余含. 张家界旅游产业发展与小城镇建设耦合发展研究[J]. 经济地理, 2012, 32(7): 165-171.]

[20] Li Zhifei, Cao Zhenzhu. Tourism-oriented new Urbanization: A multi-dimensional comparative study[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(7): 16-25. [李志飞, 曹珍珠. 旅游引导的新型城镇化: 一个多维度的中外比较分析研究[J]. 旅游学刊, 2015, 30(7): 16-25.]

[21] He Liancheng. Development Economics on China[M]. Beijing: Higher Education Press, 2003: 61. [何炼成. 中国发展经济学概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 61.]

[22] Zhao Wei. Urban Economic Theory and Urban Development in China[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2005: 93. [赵伟. 城市经济理论与中国城市发展[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005: 93.]

[23] Wen Tiejun, Wen Li. Township-nations in China and the lessons from the urbanization in developing countries[J]. China Soft Science, 2007, (7): 24-30. [温铁军, 温厉. 中国的“城镇化”与发展中国家城市化的教训[J]. 中国软科学, 2007, (7): 24-30.]

[24] Gu Shengzu, Yi Shance, Li Hua. A study on the path of urbanization with Chinese characteristics[J]. China Population, Resources and Environment, 2009, (1): 47-52. [辜胜阻, 易善策, 李华. 中国特色城镇化道路研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2009, (1): 47-52.]

[25] Song Linfei. New-type urbanization of Chinese characteristics and its implementation path [J]. Gansu Social Sciences, 2014, (1): 1-5. [宋林飞. 中国特色新型城镇化道路与实现路径[J]. 甘肃社会科学, 2014, (1): 1-5.]

[26] Wu Yan. Contending and definition of small town concept[J]. Development of Small Cities & Towns, 2014, (6): 50-55. [吴闫. 我国小城镇概念的争鸣与界定[J]. 小城镇建设, 2014, (6): 50-55.]

[27] Wu Dejin. On Industrial Clusters[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2006: 112. [吴德进. 产业集群论[J]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 112.]