从唐山地震孤儿到灾害心理学家

■!关心于

从唐山地震孤儿到灾害心理学家

■!关心于

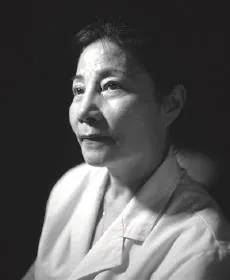

作为国内第一位灾害心理学博士,董惠娟是一名医生,多年行走于探索、抚慰受灾心灵的苦旅中,为国内的灾害心理危机干预做出了杰出贡献。

董惠娟

作为唐山地震孤儿,她又是一名“病人”。当年母亲被从废墟下扒上来的画面在她心里结成了疤,“拨动它时,它会震颤”。

她说,走上如今的道路,是在治疗别人,也是治疗自己。

为什么伤口迟迟不愈

董惠娟的病根深深扎在15岁那年那个炎热的夜里。

唐山地震中,董惠娟失去了父母兄嫂四位亲人,也一度失去了应对生活的勇气——再小的事情,也会把幸存的姐妹四人瞬间击垮。

那年一个冬夜,姐妹四个住在简易棚里。零下十几度的夜晚,北风呼呼地往棚子里灌。姐妹们紧紧地抱在一起取暖,不知道谁冒出一句,“真羡慕邻居家,搭的棚子真好,有油毡,不漏风。我们可怎么办?要是爸妈在就好了。”话音刚落,大家互相对视了两三秒,抱在一起号啕大哭……

在震后的几年里,这种歇斯底里仍会在任何不经意的时刻出现。清明节、寒食节到了,整个城市纸灰漫天飞舞,每个人的表情都很低落,不停会听到这样的抱怨,“活着有什么意思,还不如跟着去了好”。高中毕业后,董惠娟留校任教,办公室里只要有一个同事哭,其他同事就会跟上,几分钟后,整间屋子就被哭泣声淹没……

恢复高考后的第三年,董惠娟考入河北师范大学。为了克服内心莫名的悲伤与惊恐,她选择了心理学。可让她难过的是,她发现,她真的没法化解这份痛苦。董惠娟逐渐意识到,时间并不能抚平地震留下的阴影。哪怕此时她已大学毕业,进入唐山师范学院从事心理学教学。直到对门邻居去世,她才有勇气直面阴影。

这位邻居是董惠娟父母的至交,他在地震中失去了父母和妻子。之后的一两年里,这个中年男人每天坐在简易房门口,一会儿哭一会儿笑。有人和他说话,他只会重复两句“好好活着”“我不悲伤”。在董惠娟最孤独绝望的那一两年,她就是靠反复咂巴他那句“好好活着”挺了过来。但没几年,男人就过世了。

“我很心痛,为什么隔了这么多年,我们始终还是处于受伤状态?”最终,董惠娟决定继续通过研读心理学的方式,分析自己和身边的人。之后,她考入山东师范大学,攻读心理学研究生。再之后,她走进心理门诊,并屡屡走进电台,走上荧屏,为有心理疾患的人答疑解惑。

哈尔滨市教育研究院对包括城乡在内的1032名小学英语教师进行了关于《哈尔滨市小学英语学科作业(教师)调查问卷》调查,从年龄、学历结构看,31-40岁的教师占67.44%,教龄在3年以上的教师占89.53%,本科以上学历的教师占83.72%,这说明目前在一线教学的小学英语教师大多具有比较丰富的教学经验,在知识方面也基本能够满足教学的需要;从骨干教师的比例看,省、市、区县级以及校级骨干教师的比例达到了50.29%,英语教师在我市小学中普遍作为科任教师,但骨干与非骨干的比例达到1:1,这一数字体现了哈尔滨市对小学英语教育和教师发展的重视程度。

勇敢是勇敢者的游戏

十多年的研究探索后,董惠娟救治了无数病人,她觉得有能力面对自己了,于是开始分析自己。但很遗憾,“沉痾难除”概括了她的状态。

2000年前后,买房的压力、儿子的叛逆期一起袭来,董惠娟觉得要被压垮了。那段时间,她总做同一个梦。梦中,妈妈坐在唐山一处地下通道的入口,向她招手,她跟在妈妈后面,沿着漆黑的通道一直走一直走,越走越亮。最后,妈妈就消失了。

后来,每每工作不顺、家庭琐事缠身时,董惠娟总会做这样类似的梦。有时是地震前一家人给妈妈过生日的画面,有时是妈妈送她上学的场景。她到外地学习,别人一听她是唐山人,总会好奇地问她当时家里有没有人受伤,董惠娟总会顾左右而言它,“我从来不会告诉别人,那个伤痛是不想被别人扒的。”

作为心理学家,她知道,每当精神脆弱时就出现梦魇和闪回,根源在于成长中她缺乏父母的支持。而对“受伤问题”的回避,也是心理创伤的一种应激表现。

董惠娟意识到,自己掌握的心理学知识对于救助灾害心灵远远不够。于是,2003年9月,已过不惑之年的她,毅然考取了中国地震局地球物理研究所的灾害心理学博士,主攻灾害评估及灾害心理救助。

2004年12月,印度洋海啸,灾害发生的第四天,董惠娟就在中国几个城市,分别与32名海啸受灾者进行晤谈,面对面实施心理救助。第五天,她又作为中国国际救援队35人之一,赶赴印尼,实施心理援助。

这是世界近200余年来死伤最惨重的海啸灾难。满目疮痍、令人不忍直视的受灾场面,泡得发胀发白、四散横陈的尸体,四下拥挤、惊惶失措的灾民……一切那么陌生又那么熟悉。

幸运的是,董惠娟发现,这场景并没有勾起她关于唐山地震的回忆。关于唐山地震的亲身经历和前辈的问卷调研、印度洋海啸的心理援助经历,成了她博士论文的重要组成部分。这意味着,她开始慢慢走出之前的心理创伤。

2006年,她拿到灾害心理学的博士学位。

自愈后治愈的路还很长

一路艰辛走来,董惠娟发现,唐山大地震当年,由于社会环境、医疗条件所限,导致震后心理救援缺失,从而造成了太多存在创伤后应激障碍的病人。

这成了董惠娟的一块心病。

2008年5月12日,汶川地震,董惠娟找到了出口。

这一年,政府派出了大批救援队伍、心理救援团、医疗工作者支援汶川。董惠娟是第一批到达汶川心理干预专家服务队的14名队员之一。遍地的断壁残垣,满眼的受伤灾民,紧张的救援部队,和1976年的唐山极其类似,但她已经没有任何不适。“我当时满脑子都是救人。当年,唐山人没有得到灾害心理应急救援,留下了遗憾,汶川人不能再这样了。”

在汶川的39天,董惠娟对数不清的灾民做了心理干预。印象最深的是一个10岁的男孩。男孩失去了父母,成了孤儿。董惠娟第一次见到他时,小家伙已经哭得呼吸急促,浑身抽搐。可无论周围大人怎么哄,他谁都不理。董惠娟走上前,两手轻轻抚摸孩子,“阿姨也是地震孤儿”,接着把他慢慢抱到草地上,用头罩盖住他的眼睛。再然后,她用专业的催眠让孩子渐渐睡去。“等到我再见到他的时候,他已经会笑了。”

除了学校和幼儿园,董惠娟去的最多的地方就是部队。“军人也是心理治疗的重点人群。他们中最小的只有17岁,整天要抬尸体,心理压力可想而知。”

当武警实施紧张救援时,董惠娟和团队就站在两侧都是危楼的马路上,随时对一线官兵进行应急心理救助。当一批官兵从废墟下来休息时,董惠娟等人立即上前,给他们摘下布满灰尘的口罩,拭去脸上的汗水和泥土,用各种心理干预方法鼓励他们。官兵们每次走向废墟时,都会回过头来,一起向董惠娟挥挥拳头,“放心吧,董教授!”

董惠娟建议的“轮换制”也被她跟进的河南消防总队及时采纳。由于连续作战,尤其在救援后期,各种碎尸的惨状常常让一些官兵无法入睡。很多人一到深夜,脑海里就不停闪回惨象。“在现场,你会很容易受到巨大打击。国家地震救援队的做法很专业,他们一周轮换一次人员,这样能让救援人员在心理上有个舒缓。我们如果人手紧张,半个月轮换一次也行。”

董惠娟团队从2008年连续跟踪汶川四五所学校中2000余名学生的心理状况。数据显示,最开始的几年,孩子们的焦虑、恐惧、抑郁、偏执等指标都比较高。从2011年开始,各项指标逐渐回到正常水平。而跟踪的那一批救援官兵,因为“脱敏”训练及时得当,至今没有人发生创伤性应激障碍。

董惠娟对此很欣慰。汶川地震算是她灾害心理学理论的一次成功应用和推广。之后不久,她又在唐山255医院挂牌,成立了灾害心理危机干预救助中心。“我希望心理救援能成为常态,出现灾害时,心理专家能及时介入,帮助更多人。”

董惠娟的梦想正在一点点实现。2016年7月15日,距离唐山大地震40周年纪念还有十三天之际,她又接到很多电话,来自厦门、天津……咨询建立心理救援机构相关事宜。那一刻,董惠娟百感交集,泪如雨下。

前方的路也许还很长,但路已在脚下,踏上去,走下来,就是。

(图片由本文作者提供编辑赵莹

zhaoyingno.1@163.com)