一五九○年代的朝鲜战争(上)

樊树志

看了题目中的“一五九○年代”,也许有的读者会发出疑问,是否“一九五○年代”的笔误?非也,在下写的真是一五九○年代的朝鲜战争。

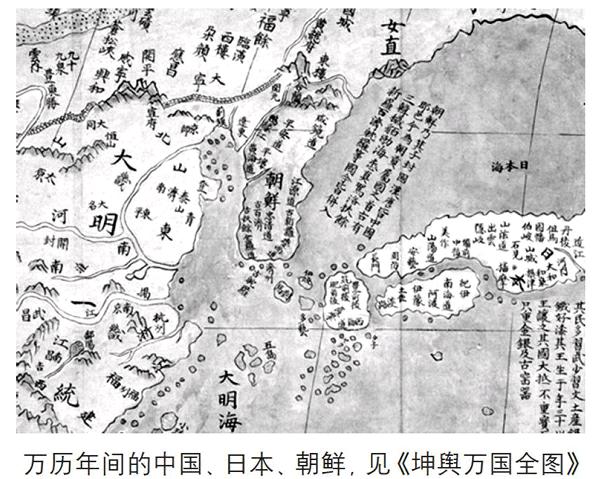

十六世纪的东北亚是一个是非之地,中国、日本、朝鲜之间的关系错综复杂。万历二十年(1592)至万历二十六年(1598),日本统治者丰臣秀吉发动了侵略朝鲜的战争,持续七年之久。

由于立场不同,各方对这场战争的称呼截然不同。

日本方面大多称为“文禄·庆长之役”(按:文禄、庆长是日本的年号),例如池内宏写的《文禄·庆长之役》(1914)、中村孝荣写的《文禄·庆长之役》(1935)、石原道博写的《文禄·庆长之役》(1963),当然也有日本学者直呼为“朝鲜侵略”的,例如冈野昌子写的《秀吉的朝鲜侵略和中国》(1977)。

朝鲜方面则称为“壬辰丁酉之倭乱”(按:壬辰即万历二十年,丁酉即万历二十五年),强调的是本国军民如何抗击倭乱,直至取得胜利。

明朝皇帝应朝鲜国王请求,出兵援助,对这场战争的称呼自然不同。例如茅瑞徵《万历三大征考》称为“东征”;谷应泰《明史纪事本末》写这场战争的始末,题目是“援朝鲜”;张廷玉奉敕纂修的《明史》则称之为“御倭”“救朝鲜”。

本文不再沿用上述称呼,径直写作一五九○年代的朝鲜战争。

一、“假道入明”的“大东亚构想”

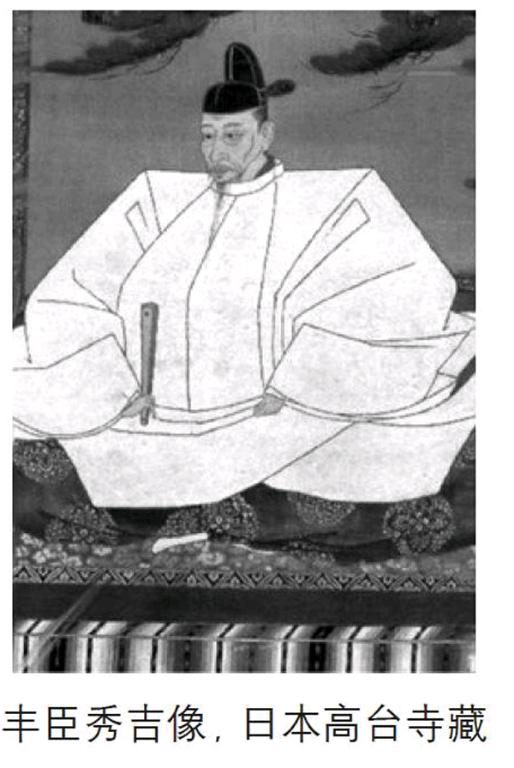

丰臣秀吉是尾张国爱知郡中村人,在织田信长部下转战各地,称羽柴氏。一五八三年,出身寒微的秀吉被天皇任命为“关白”(辅佐大臣),赐姓丰臣。经过多年战争,丰臣秀吉统一全国,逐渐形成野心勃勃的“大东亚构想”,第一步就是吞并朝鲜。

据日本学者研究,丰臣秀吉出兵朝鲜之目的,是利用朝鲜为跳板,“假道入明”,侵占中国,实现其“大东亚构想”。铃木良一援引“前田家所藏文书”,披露了丰臣秀吉在日本天正二十年(1592)的一封信,其中提及构建以北京为首都的“大东亚帝国”的梦想,现在已经众所周知。三田村泰助认为,丰臣秀吉征服明朝的构想,客观背景是东亚局势的变化导致明朝国际地位低下,主观背景则是丰臣秀吉统一全国后出现的战争体制。丰臣秀吉出任“关白”后,在书简中署名时,常用假名(日文字母)书写“てんか”,这个词不仅意味着“殿下”,还具有“天下”的意思,野心勃勃地想统治世界。中田易直认为,丰臣秀吉在推进国内统一政策的过程中,已经显示出强硬的威胁外交倾向。天正二十年(1592)的“唐入”(按:意为侵入中国)图谋,是其吞并全世界计划的一部分。天正十九年(1591)敦促吕宋岛朝贡的文书,反映了这种外交性格。其中说:“自壮岁领国家,不历十年,而不遗弹丸黑子之地,域中悉统一也。遥之三韩、琉球,远邦异域款塞来享。今也欲征大明,盖非吾所为,天所授也。”

这个意欲雄霸天下的丰臣秀吉,中国史籍称为平秀吉。谷应泰《明史纪事本末》这样介绍他:

平秀吉者,萨摩州人仆也。始以鱼贩卧树下,有山城州倭渠名信长,居关白职位,出猎遇(平秀)吉,欲杀之,(平秀)吉善辩,信长收令养马,名曰木下人。信长赐予田地,于是为信长画策,遂夺二十余州。会信长为其参谋阿奇支刺杀,(平秀)吉乃统信长兵,诛阿奇支,遂居关白之位,因号关白,以诱劫降六十六州。

与谷应泰同时代的历史学家万斯同所写的《明史》,对平秀吉的描写更为详细:

秀吉,太清平盛家奴。一日贩鱼醉卧树下,遇旧关白信长出猎,欲杀之,秀吉口辩,留令养马,曰木下人。因助信长夺二十余州。会信长为参谋阿奇支刺死,秀吉统信长兵,诛阿奇支,遂居关白之位。诱六十六州,分为二关,东曰相板,西曰赤门,各船数千艘。后遂废倭王山城君,自号大阁王,改元文祿,以义子孙为关白。关白如汉大将军,大阁如国王,上又有天王(天皇),自开辟以来相传至今,不与国事,惟世享供奉而已。每年元旦,王率大臣一谒天王(天皇),他时并不相接。秀吉筑城四座,名聚快乐,院内盖楼阁九层,粧黄金,下隔睡房百余间,将民间美女拘留淫恋。尝东西游卧,令人不知。

就是这样一个为明朝士大夫所蔑视的人,一时间把东北亚搅得四邻不安。万历二十年(1592),丰臣秀吉派遣小西行长、加藤清正、黑田长政等将领,号称率领二十万大军出征朝鲜。日本军队的兵力配置,径直称为“征明军力编制”,以朝鲜为跳板,觊觎中国的图谋昭然若揭。具体兵力如下:

第一军,小西行长等,一万八千七百人

第二军,加藤清正等,两万两千八百人

第三军,黑田长政等,一万一千人

第四军,岛津义弘等,一万四千人

第五军,福岛正则等,两万五千人

第六军,小早川隆景等,一万五千七百人

第七军,毛利辉元,三万人

第八军,宇喜田秀家,一万人

第九军,羽柴秀胜等,一万一千五百人

四月十三日,日军在朝鲜釜山登陆,然后分兵三路,向北直指京城。中路小西行长,东路加藤清正,西路黑田长政,势如破竹向北进袭。据朝鲜柳成龙《惩毖录》记载,天下太平二百年之后,突遇战争,君臣束手无策,百姓逃亡山谷,守土者望风投降。朝鲜国王沉湎于享乐,疏于防务。日军从釜山登陆二十天后,就攻陷了王京(汉城),俘虏了两名王子及陪臣。国王从王京逃往开城。日军迫近开城,国王北渡大同江,逃往平壤。八道几乎全部沦陷,国王向明朝求援的使节络绎于道。

李光涛《朝鲜“壬辰倭祸”酿衅史事》写道:

丰臣秀吉事先已明示动兵日期,作为试探朝鲜态度之计,可噬则噬,可止则止。然而朝鲜方面犹欲苟冀无事,唯以迁就弥缝为国策,勿致生衅。这样的措置,直与睡熟了一般。因而丰臣秀吉愈加生心,知道朝鲜易与,说道:“是何异断睡人之头乎?”由这一句话,可见其时朝鲜不免有些处置失策了。

据日本学者研究,丰臣秀吉获悉已经攻占朝鲜王京的消息,把征服明朝提上了议事日程,提出了二十五条所谓“大陆经略计划”,其要点是:拟把天皇移行至北京,日本的天皇拟由后阳成天皇的皇子良仁亲王或皇弟智仁亲王出任,丰臣秀吉自己拟移驻日明贸易要港宁波。

五月上旬,辽东巡抚郝杰(字彦甫,号少泉,山西蔚州人)向兵部报告:据朝鲜国王咨称,本年四月十三日,有倭船四百余只,从大洋挂篷,直犯朝鲜,围金鱼山镇地方,本镇将领等督兵交战,戝势方炽,镇城外人家尽被烧毁。兵部把这一军情奏报皇帝,皇帝当即指示:“这倭报紧急,你部里便马上差人,于辽东、山东沿海省直等处,着督抚镇道官,严加操练,整饬防御,毋致疏虞。”

对于突如其来的形势剧变,有些官员疑惑不解,甚至怀疑其中有诈。朝鲜李朝《宣祖实录》的有关记载耐人寻味:

壬辰五月戊子……时变起仓卒,讹言传播辽左,煽言朝鲜与日本连结,诡言被兵。国王与本国猛士避入北道,以他人为假王,托言被兵,实为日本向导。流闻于上国,朝廷疑信相半。兵部尚书石星密谕辽东遣崔世臣、林世禄等,以探审贼请为名,实欲驰至平壤,请与国王相会,审其真伪而归。

六月癸巳,天朝差官崔世臣、林世禄等,以探审贼请道平壤,上以黑团接见于行宫。先问皇上万福,仍言彼邦不幸,为贼侵突,边臣失御,且因升平既久,民不知兵,旬日之间连陷内邑,势甚鸱张。寡人失守宗祧,奔避至此,重劳诸大人,惭惧益深。

盖是时天朝闻我国尝有与倭通信之事,且因浙江人误闻贡骗(与日本)等语,不知其为倭买去而诈言其受贡也,方疑我国之折而为倭。及闻关白平秀吉大起兵侵攻朝鲜,以为我国之向导。

这种疑虑并非空穴来风。据日本学者北岛万次说,一五九○年(万历十八年,宣祖二十三年,天正十八年)十一月,丰臣秀吉在聚乐第接见朝鲜通信使一行。通信使祝贺丰臣秀吉统一全国,丰臣秀吉则想把他们当作服属使节,让他们带回的“答书”,明确提出要朝鲜国王充当“征明向导”。丰臣秀吉通过各种途径篡夺日本国王的权位,阴谋席卷琉球、朝鲜,吞并中国。同年十一月,明朝确认丰臣秀吉“征明计划”的真实性,加固了沿岸的防备。

在朝鲜战争爆发的初期,由于得到确切情报,不少官员已经洞察丰臣秀吉“假道入明”的图谋。

山西道御史彭好古在奏疏中明确指出,日本出兵朝鲜,目的是“坐收中国以自封”。他说:“倭奴紧急,患在剥肤,正壮士抚膺之秋,臣子旰食之日。据报四百余船,即以最小者概之,已不下十万余众。以劲悍之贼,起倾国之兵,度其意料,必置朝鲜于度外,而实欲坐收中国以自封也。然不遽寇中国,而先寇朝鲜者,惧蹑其后也。且以十万之众,势如泰山,朝鲜国小,坐见臣服,然后横行中国,何所不适哉!诚使以朝鲜为后援,以诸岛为巢穴,东风顺则可径达登莱,稍转南则可径达永平,再转而东则可径达天津,又再转而东南则可径达两淮。并力入犯,难与为敌。”因此,他提出了上中下三个对策:“今日御倭之计,迎敌于外,毋使入境,此为上策;拒之于沿海,毋使深入,是为中策;及至天津、淮扬之间,而后御之,是无策矣。”

兵科给事中刘道隆也指出,日本此举图谋“先并朝鲜,而后犯中国”。他说:“往者倭奴入寇,多在东南财赋之地,故乘风寇掠,满欲则归。今先并朝鲜,而后犯中国,且以大兵直捣西北之区,则其志不在小矣。倘朝鲜不支,必乘胜图内。而我之势分力寡,恐难为敌。兵法曰:以虞待不虞者胜。安可坐视以望其侥幸耶!”

礼科给事中张辅之说:“即今朝鲜不守,祸切震邻,倭船四百,众可十万,朝鲜财物不饱其欲,必不安于偏舟海岛之间。”

辽东巡按御史李时蘖说:“倭寇猖獗,万分可虞。先是,许仪后传报,倭奴先收高丽,再议内犯。今已破朝鲜,盖凿凿左验也。”

这是日本侵略朝鲜初期,明朝官方的反应,预判日本如此兴师动众,绝不会以吞并朝鲜为满足,进犯中国才是它的根本目的。隨着事态的进展,越来越多的官员认识到这一点。以“经略”名义东征的宋应昌在给部下的书信中说:“关白(秀吉)本以庸贩小夫,袭夺六十六岛,方虚骄恃气,非惟目无朝鲜,且不复知有中国。观其遣巨酋行长等辈,率领兵众,夺据平壤、王京,分兵旁掠八道,为窥犯中原之本。” 工科给事中王德完在一份奏疏中说:“倭奴兴兵朝鲜,原欲入犯中国。许仪初寄书内地云:‘关白(秀吉)欲上取北京,称帝大唐;又云:‘(关白)善诈和假降以破敌国。即遐迩市井之人,且有先知矣。”

由此可见,丰臣秀吉发动朝鲜战争之目的,意在“假道入明”,是确凿无疑的。但是,为什么日军六月十五日攻占平壤以后,不再北上?市村瓒次郎《东洋史统》分析日军攻占平壤后不再北进的原因,首先是日本海军的失利,朝鲜海军在李舜臣指挥下,在巨济岛玉浦冲之战、闲山岛之战大败日军。据《惩毖录》记载,李舜臣发明的龟甲船,外层包裹铁甲,前后左右布满火炮,横冲直撞,行动自如,日本兵船一碰上龟甲船,立即粉身碎骨。其次是朝鲜各地义兵蜂起,庆尚道、忠清道、全罗道、京畿道等地的官吏、军人、学者纷纷组织义军,抗击日军,使日军深感兵力不足,捉襟见肘。

但是这些都不足以扭转战局,朝鲜形势岌岌可危。

二、“朝暮望救于水火中”

万历皇帝朱翊钧接到朝鲜国王派官员送来的报告,得知朝鲜国王处境危险,存没未保,向兵部发去谕旨:“朝鲜危急,请益援兵,你部里看议了来说。王来,可择一善地居之。”这是皇帝首次就朝鲜战争表态,要求兵部筹划出兵援助,接纳朝鲜国王避难等事宜。

根据皇帝的指示,兵部于七月十八日召集五府、九卿及科道官会议,商量对策。各位高官的发言,由兵部尚书石星根据记录整理后,呈报皇帝。这个会议纪要的调子可谓五花八门。

定国公徐文璧等元老说:“倭克朝鲜,出师备援允为良策,但缓急之间须酌时而行之。”意思是,出兵援朝应当选择恰当时机,不可冒失。

吏部尚书孙鑨、吏部侍郎陈有年、陈于陛说:“征倭大臣之遣,诚攻心伐谋上策。但我师地形未习,馈运难继,未可轻议深入。”作为主管人事的高官,这三人似乎不主张贸然出兵。

户部尚书杨俊民说:“江海辽阔,险夷难测,刍饷艰难,莫若焕发纶诏,宣谕朝鲜臣民,号召义兵光复旧国。该国素无火器,闻山东巡抚制造殊多,相应颁给。”作为主管财政经济的高官,首先考虑的是一旦出兵,粮饷供给颇为困难。不如提供一些火器,帮助朝鲜义兵光复旧国。

刑部尚书孙丕扬说:“沿海督抚宜增备倭敕书,令其画地分防。顺天十路有游兵营,保定六府有民奇兵营,山东有备倭卫。再选曾经倭战之将,令其教习水战。”只字不提出兵援朝,倾向于防守,加强沿海各地的防卫,准备打击从海上入侵之敌。

都察院左都御史李世达谈得最为具体详细,颇为深谋远虑:“大臣征倭,义不容已,但揆时度势,施为宜有次第计。倭奴劫掠已满,不久必归,若仍在平壤等处,似宜只遵前旨行,令辽左督抚镇将先发去兵马二枝,或再添一枝。择谋勇将官多裹粮饷,径入其境,协同彼中各道勇将精兵,相机戮力,共图剿杀。或就近伏兵要害,击其惰归,宜无不胜。即果使倭奴窃据朝鲜两都,住而不起,而国王既来内附,彼中无主,人心无所系属,似必先宣谕国王,令彼中忠义陪臣急择本王子弟宗族之贤者,权署国事,多方号召各道豪杰,戮力勤王,亟图恢复。然后我乃选遣大将,率领精兵,水陆并进,务求殄灭,谅亦无难。又须先将应用兵马、船只、刍饷作何处备,必皆充裕,乃可遣将。而今之计,惟宜亟行辽左镇抚,多差的当人役,速诣朝鲜,侦探倭奴去住消息,不时驰报,以为进止。”他认为征倭援朝是义不容辞之举,做好兵马、船只、刍饷等准备工作,对敌情有充分了解之后,派遣大将率领精兵,入朝作战,务求歼灭倭奴。

大理寺卿赵世卿说:“朝鲜恭顺有年,一旦倭奴蹂躏至此,即遣官帅师征讨,以存亡国,以固藩篱,亦自长策。但倭奴新破朝鲜,中情遽难尽知,遣官征讨未可轻议。”他赞同发兵征讨,但目前情况不明,不可轻举妄动。

吏科都给事中李汝华等说:“大臣深入征倭,地形不习,兵饷难继,势必不可遣。”他们的意见很干脆,不同意发兵征讨。

河南道御史傅好礼等说:“倭奴不图金帛子女,窃据朝鲜,似有异志。矧关白以匹夫窃国,又兼并多国,遂破朝鲜。此亦劲敌,宜遣文武大臣经略,不宜据议征讨,深入彼境。等因为照,以全取胜者帝王之兵,推亡固存者天朝之谊。”他们的观点有点犹豫不决,主张派遣文武大臣前往“经略”,但不赞成深入朝鲜“征讨”。

对于以上各位大臣的发言,兵部尚书石星作如下总结:“顷该朝鲜奏报倭势猖獗,臣等职在本兵,义当扑灭。况已陷我恭顺属国,撤我密迩藩篱,封豕长蛇,宁有纪极!若令深根固蒂,必至剥床及肤。臣等初议,特遣文武大臣称兵征讨,不独彰我字小之仁,且以寝彼内犯之念。兵贵先声,意盖有在。至于道途难知、刍饷难继,诸臣所议固为有见。念国王方寄命于我,望救甚切,彼为向导,道途不患难知;彼资粮饷军需,不患难继。又该臣等曾遣精细人员深入平壤,目睹倭奴招抚人民,整顿器械,名曰二十万,实亦不下数万。似此情形,宁容轻视!但辽东抚镇业发兵往应,特遣文武似应有待,以辽镇足以当之也。今据诸臣所议,言人人殊,均之忠于谋国。内如宣谕朝鲜,号召义兵,犹为振亡首策。乞赐焕发纶音,驰使面谕朝鲜国王,传檄八道陪臣,大集勤王之师,亟图恢复旧业。我则增遣劲兵,共图歼灭。”石星的态度十分明确,应该发兵征讨,所谓道途难知、刍饷难继之类困难是可以克服的。但是似乎有些轻敌,以为只要辽东总兵就足以完成东征的任务。

根据廷臣的商议,以及兵部的意见,皇帝最后拍板,决定东征御倭援朝。兵部遵旨发兵,由于对敌情估计不足,只派辽东游击史儒率领一支兵马前往平壤,人生地不熟,又逢连日淫雨,史儒兵败阵亡。辽东副总兵祖承训随后带领三千兵马,渡过鸭绿江前往增援,又遭惨败,祖承训只身逃回。初战不利,与兵部尚书石星的轻敌有很大關系。

朝鲜国王立即向明朝皇帝发来乞援奏疏,恳乞大振兵威,刻期剿灭。他把此次倭寇侵略朝鲜的始末作了简要回顾,然后说:“臣窃念守藩无状,致覆邦域,失守祖先基业,栖泊一隅。钦蒙皇上仁恩,不问失职,反加存恤,遣馈银两,发兵应援,前后宠恩稠叠汪濊,自惟流离危迫,何幸得慈母之依,翘望阙庭,惟知感激流涕而已。臣仍念小邦将卒初败绩于海上,再败于尚州,三败于忠州,四溃于汉江,遂致京城不守,平壤见陷。国中形势尽为贼据,散漫猖獗,日肆杀掠。小邦疆土殆无一邑不被祸者,海隅黎民久荷皇灵,休养生息,乃今骈罹锋刃,肝脑涂地,惨不忍言。”最后,他提及此次明军平壤战败,表达了“朝暮望救于水火之中”的迫切心境:“日前,辽东将官祖承训等仰遵明旨,援兵救援小邦人民,威幸再苏。不意天不助顺,辱及骁将……自夏徂秋,贼锋环逼,危亡莫保。西向引领,日望天兵早至,各道士民闻恩旨已降,欢欣奋跃,朝暮望救于水火之中。”

初战失利的消息传到京师,朝野为之震动。兵部恳乞皇帝迅即派遣大臣经略征倭事宜:“近得辽东镇臣禀报,倭寇朝鲜,所过伤残已亲见,国王复自平壤避出,及其臣民流离之状,所不忍言。关白(秀吉)爌悍,业必据为巢穴,以图我犯,若使入堂奥而复御之,则已晚矣。今宜大加征讨,预伐狂谋。伏乞圣明轸念社稷生灵安危大计,特遣素有威望、通晓兵事大臣一员,经略倭事,统领蓟昌保定南北兵马,直抵朝鲜,深入境内,大申挞伐之威。一以遏其猖狂,复存下国;一以阻其内讧,固我门庭。”皇帝接受兵部的建议,任命兵部右侍郎宋应昌(字时祥,号桐冈,浙江杭州人)为备倭经略,下达圣旨:“宋应昌便着前往蓟保辽东等处经略备倭事宜,就写敕与他,钦此。”同时任命正在宁夏平叛战场的总兵李如松,提督蓟辽保定山东军务,刻期东征。宋应昌接到圣旨,立即表态:“臣本书生,未娴军旅,过蒙皇上特遣经略,臣遽承之,曷任悚惕。臣切计之,倭奴不道,奄有朝鲜,诡计狂谋,专图内犯。辽左、畿辅外藩与之比邻,山海关、天津等处畿辅水陆门户,俱系要地……顾今天下承平日久,军务废弛,人心习于治安,玩愒已极,不大破拘挛之见,则国事终无可济之理。”看来他对经略备倭事宜的前景并不乐观。

宋应昌受命后,即去山海關整军备战,声称平日讲求一字阵法,用兵一万,须造车三百六十辆,火炮七万二千门,弓弩二万七千副,毡牌各二千面,弩箭数百万枝,火药铅子难以计数,此外还要轰雷、地雷、石子、神球、火龙、火枪等火器,以及军中一应所费,请皇上指示兵部,给与钱粮,制造备用。又请抽调“文武具备,谋略优长”的兵部职方司主事袁黄、武库司主事刘黄裳二人,作为军前赞画(参谋)。调动两名官员赞画军前,是不成问题的;成问题的是一下子要制造那么多的武器装备,似乎有寻找借口的嫌疑。

御史郭实抓住把柄,弹劾宋应昌出任经略不称职。宋应昌乐得顺水推舟,于九月初七日请求辞职,理由是,既然被人怀疑“不知兵”,何以号令将士?他说:“今臣未拜朝命,知臣者目臣为不知兵,则三军之士惑而不受令矣。臣又闻之兵法曰:疑志者不可以应敌。臣今内惭无实,外虑人言,不一心矣。以不一心之将统不受令之师,未有能济者……臣以无我之心从虚内照,经略责任在臣实不能堪,台臣之论原非谬也。”皇帝马上下旨:“倭奴谋犯,督抚各守防虏地方,战备一无所恃,且沿海数百里不相连属,一旦有警,深为可虞,特遣经略专任责成。郭实如何又来阻挠?”

九月十三日,宋应昌再次请辞,又被皇帝驳回:“宋应昌已奉命经略,只为郭实一言,遂畏避不肯前去,沿海边务责成何人?浮言反重于朝命,国纪何在?倭报已紧,宋应昌可即择日行。九卿科道依违观望,今亦不必会议。郭实怀私妄奏,阻挠国是,着降极边杂职用。再有渎扰的,一并究治。”

皇帝已经发话,“再有渎扰的,一并究治”,宋应昌不敢再辞,很快领了敕书,起程赶往辽阳,履行经略的职责。一面督责沿海地方官整军备战,一面向朝鲜国王发去公文,回应“朝暮望救于水火之中”的呼声。这篇由辽东总兵转交朝鲜国王的公文写道:

圣天子赫然震怒,命本部以少司马秉节钺总权衡,爰整六师,大彰九伐。谋臣如雨,运筹借箸者接踵而来;猛士如云,齿剑淬刃者交臂而至。已行闽广浙直集战舰,合暹罗、琉球诸国兵,掩袭日本,以捣其巢。复调秦蜀燕齐敢战之士,并宣大山西诸镇雄兵,深入朝鲜,以殪其众。龙骧虎贲,长驱鸭绿江头;雷厉风飞,直抵对马岛下。合先行会本王,以便合师夹击……今天兵将至,恢复可期,宜收集散亡,召募勇敢,屯刍粮,扼险隘,察敌动止,相敌情形。伏天兵克日渡江,或用奇,或以正,或分道,或夹攻,务灭丑奴,廓清海岳。

三、“爰整六师,大彰九伐”

宋应昌的公文写得气势如虹,“爰整六师,大彰九伐”,“龙骧虎贲,长驱鸭绿江头;雷厉风飞,直抵对马岛下”。落实到具体行动,却十分谨慎。因为他这个经略大臣可以支配的军队数量有限,已经赶到辽东的有蓟州镇兵七千五百名(马步各半),保定镇兵五千名(马步各半),辽东镇兵七千名(马兵),大同镇兵五千名(马兵),宣府镇兵五千名(马兵)。合计二万九千五百名。

尚未赶到的有蓟州镇兵二千九百名,山西镇兵二千名,刘綎部川兵五千名,杨应龙播州兵五千名,延绥入卫兵三千名。合计一万七千九百名。全部到齐也不过四万七千四百名。而提督李如松的主力部队还没有赶到,入朝作战的条件还不成熟。宋应昌不断催促李如松尽快赶来,十月十七日写信:“昨已亟趋辽阳,督促兵马,整饬战具,以候大将军之至。”十一月二十三日写信:“诸凡将兵、粮食、战具,一一整饬,专候大将军驾临,以图进取。”

在此期间,宋应昌所做的是大战前的准备工作。颁布军令三十条,主要是激励士气,严肃军纪。其中第一条宣称:“南北将领头目军兵人等,能有生擒关白(平秀吉),并斩真正首级来献者,赏银一万两,封伯爵世袭;有能生擒倭将平行长、平秀嘉、平秀次等,及妖僧玄苏,及斩获真正首级来献者,赏银五千两,升指挥使世袭。”第二条:“中军旗鼓等官差传本部号令,因而误事者,斩。”第三条:“前锋将领遇有倭中通士说客至营,或拿获奸细,即时解赴本部军前,听指挥发落。有敢私自放归,及容隐不举者,副将以上按军法参治,参将以下,斩。”第四条:“各营将领有不严束兵士,谨防奸细,以致漏泄军机者,自参将以下,斩。”第五条:“将士经过朝鲜地方,务使鸡犬不惊,秋毫无犯,敢有擅动民间一草一木者,斩。”第六条:“官军有狎朝鲜妇女者,斩。”如此等等。

宋应昌之所以如此严厉,因为他是皇帝特遣的钦差大臣,奉有圣旨“将领以下听节制,违者以军法从事”,且有皇帝赐予的尚方剑,可以便宜从事。黄汝亨《寓林集》,有他的“行状”,特别提及这一细节:

诏拜公兵部右侍郎经略蓟辽山东保定等处防海御倭军务,有旨:“宋某忠勇任事,又经特遣,这事权都专责任,他督抚毋得阻挠,将领以下听节制,违者以军法从事。”……有中使(太监)数辈来凝视公良久去。俄而持尚方赐出:“赐经略宋某白金百两、大红苎丝四表里。”公叩首谢,惊喜俱集。中使耳语曰:“上命视先生福器如何?我辈道报先生风姿雄伟,须眉面目英英逼人。圣情欣悦,特有此赐。”公感极泣下,誓以身报国,即仗钺出都门。盖壬辰秋九月杪也。然是时经略创设,部署未定,一切甲兵、糗粮、军器仓卒未备。公从空中辟画,事事皆办。

十二月初三日、初四日,先发吴惟忠领兵三千,又发钱世祯领兵二千,渡过鸭绿江,驻扎于义州、定州,等待李如松到达,发起攻击。

十二月初八日,李如松赶到辽阳,与宋应昌会合,相互誓约“彼此同心,勿生疑二”。两人面议,将东征军士分为三支:中协、左翼、右翼。中协由中军副将都督佥事杨元率领,左翼由辽东巡抚标下副总兵都督佥事李如柏率领,右翼由协守辽东副总兵张世爵率领。十二月十三日,兴师东渡,直趋平壤、王京。

此次东征,适逢平定宁夏叛乱,兵力难以集中,兵部尚书石星对东征取胜没有把握,寄希望于“招抚”,得到内阁辅臣赵志皋的支持。所谓“招抚”云云,讲得冠冕堂皇一点,就是不战而屈人之兵。为此,石星派遣市井无赖出身精通日语的浙江人沈惟敬,以游击将军头衔前往平壤,探听虚实,进行游说。关于沈惟敬其人,沈德符《万历野获编》如是说:

沈惟敬,浙江平湖人,本名家支屬,少年曾从军,及见甲寅(嘉靖三十三年)倭事。后贫落,入京师,好烧炼,与方士及无赖辈游。石司马(兵部尚书石星)妾父袁姓者,亦嗜炉火,因与沈(惟敬)善。会有温州人沈嘉旺从倭逃归,自鬻于沈(惟敬),或云漳州人,实降日本,入寇被擒脱狱。沈(惟敬)得之为更姓名,然莫能明也。嘉旺既习倭事,且云关白(秀吉)无他意,始求贡中国,为朝鲜所遏,以故举兵,不过折柬可致。袁信其说,以闻之司马(石星)……司马大喜,立题授神机三营游击将军。

十一月,沈惟敬接受石星的秘密使命前往朝鲜义州,表面上是“宣谕倭营”,进行“招抚”,实际上是寻求和平谈判的可能性。到平壤城北降福山下后,立即与日军将领小西行长会谈。小西行长对沈惟敬诡称:“天朝幸按兵不动,我亦不久当还,当以大同江为界,平壤以西尽归朝鲜。”两人达成休战五十天的口头协议。朝鲜国王接见沈惟敬,向他表示:“小邦与贼有万世必报之仇,前日坚守五十日之约,以待天兵,今反有意许和。以堂堂天朝,岂和小丑讲和乎?”沈惟敬置之不理,仍与小西行长会谈,对他说:“尔国诚欲通贡,岂必假道朝鲜?敕下廷议,若无别议,必查开市旧路(按:即宁波市舶司),一依前规定夺。”李如松认为沈惟敬的做法有“辱国辱君”之罪。

李如松接到沈惟敬的报告:倭酋小西行长愿意接受封贡,请退至平壤以西,双方以大同江为界。李如松不信此言,怒斥沈惟敬险邪,要将他斩首处死。参军李应试说,正可将计就计,出奇兵袭击。

经略宋应昌对顶头上司石星的“招抚”主张,不便反对,只能保持一定的距离,可用则用。在他看来,兵不厌诈,只要能完成“经略”的使命,把倭奴赶出朝鲜,使用什么手段都可以,当然包括与战争并行不悖的“招抚”,这是他与石星的不同。因此他对于沈惟敬并不信任,多次提醒李如松谨防沈惟敬。在一封信中说:“许掌科书来论沈惟敬事,极诋其诈,与门下、鄙人意适相符。此人遨游二国间,须善待而慎防之。门下驭之必有妙算,不佞谆谆似为赘词。” 在另一封信中说:“沈惟敬随带布花(棉布棉花)卖与平壤倭贼。但倭贼所缺者布花,今以此物与之,是借寇兵而资盗粮也……前者本部面审(沈)惟敬,见其言语错乱,疑有未尽之情。今果若此,因小事而误国事,罪莫甚焉。仰平倭提督即将沈惟敬、沈加旺俱留于营中,仍于紧要去处严加盘诘,不许沈惟敬并家人金子贵与倭传报一字。”

宋应昌的折中态度,与他的赞画袁黄有很大的关系。袁黄,初名表,字坤仪,苏州府吴江县人,后入籍嘉兴府嘉善县。万历二十年出任经略帅府的赞画,收罗奇士绍兴人冯仲缨、苏州人金相为幕僚。沈惟敬与小西行长谈判“封贡罢兵”,袁黄与冯仲缨、金相颇有异议。潘柽章为袁黄立传,记录了三人关于此事的评论,意味深长。请看:

袁黄问:“倭请封,信乎?”

冯仲缨答:“信。”

又问:“东事可竣乎?”

答:“未也。”

再问:“何谓也?”

冯仲缨答:“平秀吉初立,国内未附。(小西)行长关白(秀吉)之嬖人,欲假宠于我以自固,故曰信也。(李)如松恃宠桀骜,新有宁夏功,加提督为总兵官,本朝未有也。彼肯令一游士掉三寸之舌,成东封之绩,而束甲以还乎?彼必诈(沈)惟敬借封期以袭平壤,袭而不克则败军,袭而克则败封。故曰东事未可竣也。”

金相也插话:“袭平壤必克,克必骄,必大败,败封与败军两有之。”

袁黄说:“善。”

冯、金二人对沈惟敬的看法,对李如松将计就计攻克平壤的预判,为后来的事势所证实。宋应昌策划平壤之战,正是出于这样的考虑。他后来向朝廷报告自己的意图,就是利用沈惟敬与小西行长谈判为掩护,发动突然袭击,一举拿下平壤。他在奏疏中写道:“先是,沈惟敬七月内奉本兵尚书石(星)令,至倭营探听。十月内,自倭中回,见本兵,本兵具题,发臣标下听用。(沈)惟敬至山海关见臣,备言倭酋(小西)行长欲乞通贡,约六十日不攻朝鲜,以待回音。今已及期,愿请金行间,使(小西)行长收兵等语。臣默思军前诸务未集,乘此足可缓倭西向,复有本兵亲笔手书,嘱臣给发(沈)惟敬银一千两,臣遂照数牌行中军官杨元付(沈)惟敬前去……适(沈)惟敬复自倭中归,执称(小西)行长愿退出平壤,以大同江为界。臣姑然之,将(沈)惟敬发提督标下拘管,不许复入倭营,令随提督齐至平壤。(李)如松默听臣言,止许(沈)惟敬差家丁往见(小西)行长,约一二日内退出平壤。时(小西)行长尚在踌躇,家丁未及回话,而我兵已薄城下,出其不意,乘其不备,是以平壤遂捷,开城复收。”他把这种策略称为“始事讲贡计破平壤”。战事正是这样进行的。

兵不厌诈。一向骁勇善战的李如松,此番要尝试一下智取的谋略,事先派人与小西行长约定,即将抵达平壤附近的肃宁馆,举行“封贡”大典。

万历二十一年正月初四日,李如松率军来到肃宁馆,小西行长特遣牙将二十人迎接封贡使节。李如松突然喝令拿下,捉住三人,其余牙将逃回。小西行长大惊,以为是翻译没有把意思转达明白,再派亲信小西飞前往说明。李如松为了迷惑对方,对他们抚慰备至。正月初六日,李如松率军抵达平壤城下,小西行长在风月楼瞭望,派部下夹道迎接。李如松命令将士整营入城,对方看出破绽,登城拒守。一场决战不可避免。

宋应昌事先对副将李如柏、李如梅布置了攻城的战术:查得平壤形势,东西短,南北长。倭奴在平壤者闻我进兵,彼必婴城固守。我以大兵围其含毬、芦门、普通、七星、密台五路外,当如新议,铺铁蒺藜数层,以防突出死战。其南面、北面、西面,及东南、东北二角,各设大将军炮十余位。每炮一位,须用惯熟火器手二十余人守之,或抬运,或点放,炮后俱以重兵继之,防护不测。每门仍设虎将一员守之,一有失误,即时枭首。止留东面长庆、大同二门为彼出路。须看半夜风静时,乘其阴气凝结,火烟不散,先放毒火箭千万枝入城中,使东西南北处处射到。继放神火飞箭及大将军炮,烧者烧,熏者熏,打者打。铁箭铅弹两集,神火毒火熏烧,其不病而逃者,万无是理。若逃,则必走大同江,俟半渡,以火器击之,又伏精兵江外要路截杀之,必无漏网。

正月初八日黎明,攻城激戰爆发。战争之惨烈前所罕见。茅瑞徵写道:“倭炮矢如雨,军稍却,李将军手戮一人。我师气齐,奋声震天。倭方轻南面为丽兵,(祖)承训等乃卸装,露明盔甲,倭急分兵拒堵。李将军已督杨元等从小西门先登,李如柏从大西门入,火药并发,毒烟蔽空。方酣战时,吴惟忠中铅洞胸,血殷踵,犹奋呼督战。而李将军坐骑毙于炮,易马驰,堕堑,鼻出火,麾兵愈进。我师无不一当百,前队贸首,后劲已踵,突舞于堞,倭遂气夺宵遁。”乘着夜色逃跑的日军,退保风月楼。夜半,小西行长提兵渡过大同江,退保龙山。

此战斩获首级一千二百八十五,烧死、溺死无算。禆将李宁、查大受率精兵三千埋伏于江东僻路,斩获首级三百六十二。明军乘胜追击,李如柏收复开城,黄海、平安、京畿、江源四道相继收复。送给朝廷捷报称:本月初六日,至平壤城下。初八日,登城克捷,斩获倭级一千五百有余,烧死六千有余,出城外落水淹死五千有余。

从平壤撤退的日军,以及各地分散日军,全部向王京(汉城)聚集,约有十几万之众。提督李如松过于轻敌,带领三千人马前往王京打探地形,在碧蹄馆落入日军的包围圈。正当千钧一发之际,杨元、张世爵率领援军赶到,击溃日军,李如松突出重围。碧蹄馆之战,明军锐气受挫,李如松感叹众寡不敌,向朝廷请求以他人代替自己。

在这种形势下,宋应昌决定休整军队,向困守王京(汉城)的朝鲜军民发去“招降免死”文告,发动分化瓦解的心理攻势:“示谕朝鲜王京等处被倭所陷军民男妇等知悉:尔等苦倭荼毒逼胁,勉强顺从。今天兵见在征剿,一战遂取平壤,杀掠倭奴殆尽。平壤军民来降者不下万余,随送尔国王处复学安插。今攻取王京等处在即,尔等被倭所陷者速当反邪归正。执此免死帖,前来军前投降,免死仍与安插。”他还向朝鲜国王发去咨文,希望他密切配合,号召军民里应外合:“今平壤既复,大兵已进,当倭奴窜伏之时,正人心鼎沸之日。王速出令宣布军民人等,谕以世受先王恩泽,一旦被倭摧陷垢辱,苟有人心,急宜奋发。在王京者候天兵攻进,或献城门作为内应。其在各道者,或统义兵助斩倭级。其亲戚故旧在于王京者,相与密约内应,并为间谍,协助王师,懋建勋业。”

在宋应昌看来,北山高昂,俯视王京,如果顺着山势而攻,可一举而下,要求兵部尚书石星调兵增援。然而石星一味依赖“招抚”解决朝鲜问题,用“封贡”作为交换条件,促使日军撤退。黄汝亨写道:“公(宋应昌)披图熟计谓,北山高逼王京,依山顺攻,可一鼓而下……而本兵(兵部尚书)密令(沈)惟敬议款,恶公转战,所调兵悉令支解:李承勋兵留山东,陈璘兵夺蓟镇,沈茂兵中途遣还浙。公拊臂叹曰:‘令我以疲卒当锐师,抑徒手杀贼耶!”

面对顶头上司石星的压力,宋应昌的选择是有限的,只能把沈惟敬正在进行的“议款”(和平谈判)作为辅助攻战的手段,同时加大军事进攻的气势。最为关键的一招,就是用猛烈的炮火烧毁王京城南的龙山粮食仓库,迫使日军无法长久盘踞王京。这一招非常成功,正如黄汝亨所说:“公(宋应昌)又念倭不退王京,则朝鲜必不可复。而王京城南有龙山仓,朝鲜所积二百年粮食,资以饱倭,则倭必不退。乃夜令死士以明火箭烧龙山仓十三座,粮尽,倭大窘,乃弃王京去。”黄汝亨说得过于简单,促使日军“弃王京去”,仅仅火烧粮仓是远远不够的,自然还少不了有关“封贡”的和谈。万斯同说:“二十一年春,师久无功,(小西)行长复请(封贡)于(沈)惟敬。帝从群议,不许。(石)星令(沈)惟敬阴许之。大学士赵志皋助(石)星于内,(宋)应昌附和于外,要以献王京,返王子陪臣,即如约。”事情的经过当然复杂得多。

(未完待续)