春华秋实 匠心手作

张心一

由上海工艺美术研究所主办、上海工艺美术博物馆承办的“上海工艺美术研究所60年作品展”于2016年11月12日至12月20日在上海工艺美术博物馆举行。

1956年11月,上海工艺美术研究室正式成立(后在1979年更名为上海工艺美术研究所)。初设象牙细刻、瓷刻、砚刻、竹刻,剪纸、面塑。灯彩、编结等十一个专业,第一批进驻的老艺人有薛佛影、杨为义、张景安、支慈安、赵阔明、王子淦、何克明、黄培英、冯秋萍等十二人。1963年五月迁至汾阳路79号的“小白宫”,2002年在研究所的基础上建立了上海工艺美术博物馆,设立了民间工艺、雕刻、织绣等专业的工作室及展示厅,采取藏品与现场专业制作相结合的展示方法,这种静态和动态相结合的展示模式使人们多角度全方位地了解了上海的工艺美术,推动了艺术的普及和推广。

六十年来,研究所的各个专业蓬勃发展、欣欣向荣,多位工艺美术大师创作了大量优秀的工艺美术精品,在上海的工艺美术领域里取得了突出的成就。上海特殊的地理位置和文化背景决定了艺术在上海注定不是封闭、独自生成的,而是大气、包容的。研究所内的工艺美术门类也是如此,既有各自的历史渊源和特质,又一定程度上吸收、结合了中西文化和其他艺术的特点,可谓博采众长,兼收并蓄,弃其糟粕,取其精华,逐渐形成了“海派”的艺术风格。

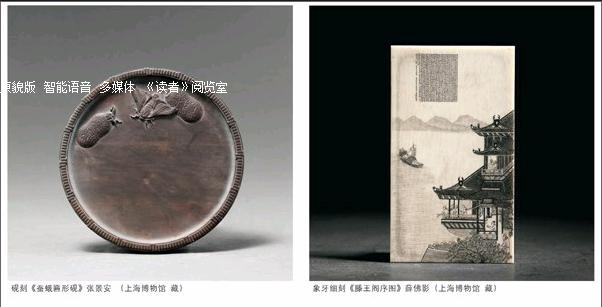

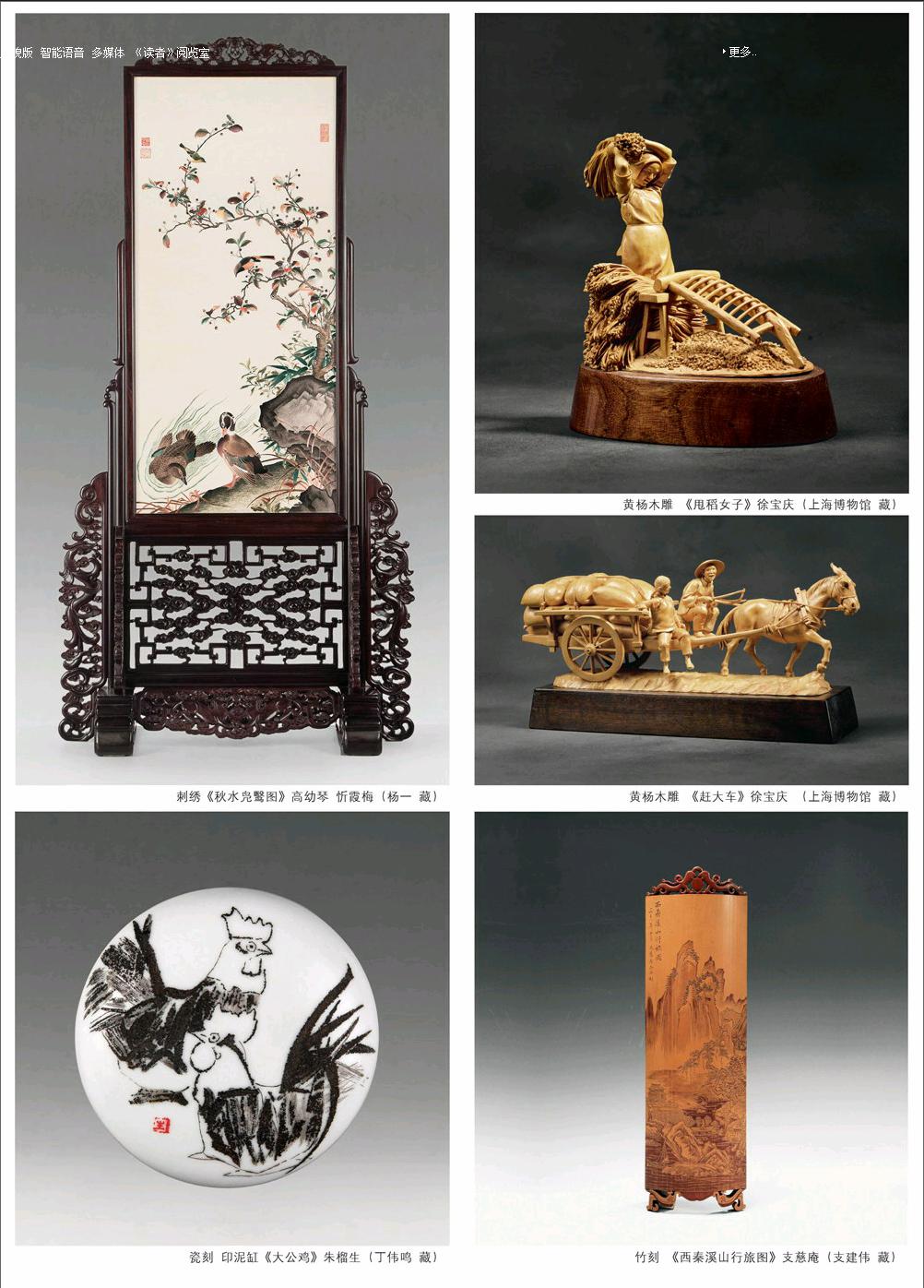

上海工艺美术研究所最具有代表性的是“四刻一雕”,即象牙细刻、瓷刻、砚刻、竹刻和黄杨木雕。它们除了具有深厚的历史文化底蕴之外,还有一个显著的艺术特征,就是江南的文人气息。明代董其昌提出了绘画的南北宗理论,这在工艺美术上的表现亦复如是。从大量留存下来的作品上我们可以看到,其“四刻”和文人书画结合极为紧密、和谐。如支慈安的竹刻《花鸟烟盒》,徐素白的竹刻《松鹤》、《蛙莲》、《梅花》,张景安的砚刻《旭日东升砚》。陈端友的《香菇砚》,杨为义的瓷刻《松柏万年乌金瓶》、《山水小方瓶》,薛佛影的象牙细刻摆件《绶带鸟》、《岁朝图》等等。由此可见,上海的“四刻”具有自己独特的艺术特色,被江南氤氲的文化所熏陶、浸润。而以徐宝庆为代表的上海黄杨木雕,在继承黄杨木雕优秀传统技艺的基础上,吸收借鉴了西方的雕刻技艺和人体解剖学,开创了“海派”黄杨木雕的先河。表现题材多样化,既有西方的宗教题材,又有极具上海地方和时代特色的弄堂游戏、劳动题材,人物造型生动逼真,用刀明快简洁,取得了极高的艺术成就。代表作品如《撑骆驼》、《打谷》、《拔萝卜》、《喂牛》等。

流传于上海本土,具有地方特色的民间工艺美术,有海派面塑、海派剪纸和“何氏”灯彩。这些民间工艺美术作为第一批被保护的工艺美术品种技艺,被列为国家级非物质文化遗产保护项目。以赵阔明为代表的海派面塑在继承北方传统面塑精华的基础上,又经过江南文化的洗礼,逐渐形成了精致、优美、灵动的艺术风格。他对题材、表现手法、人物造型等各个方面进行积极的探索、创新,使面塑这种原先在街头卖艺的民间工艺发展成为了一门独立的工艺美术,荣登大雅之堂,从而使面塑具有更多的可能性和更丰富的艺术性。以王子淦为代表的海派剪纸具有构图饱满,线条简练的艺术风格,它吸收了北方剪纸粗犷朴实、线条奔放的特点,又糅合了南方剪纸纤细秀丽、线条流畅的特色。作品除了表现传统的山水人物、花鸟和自然风景图案外,还表现历史故事等题材。海派剪纸具有简练、夸张、装饰性强的特点,王子淦的代表作有《团花鱼欢》、《大公鸡》、《青蛙》、《红灯记》等。“何氏”灯彩即何克明灯彩,是上海灯彩的重要组成部分,它集观赏性、艺术性、装饰性于一体,使上海灯彩的特点得以彰显。有着“江南灯王”美誉的何克明是上海立体动物灯彩的创始人,他在继承江南传统灯彩制作工艺的基础上,创制了象征吉祥的“立体动物”灯,并吸收西洋雕塑艺术,使制作的灯彩更加细腻逼真。

上海市非物质文化遗产项目海派绒绣,在借鉴西方绒绣的基础上融入了我国的传统刺绣工艺和劈线染色工艺,不仅丰富了绒绣的针法和技艺,还使作品的文化品位和艺术价值得到了提高,形成了独特的海派艺术风格,使上海的绒绣艺术在形、神、色、光等方面都达到了较高水平,独具一格。代表作有《西斯廷圣母》、《孙中山》等。

刺绣起源于明代的露香园顾绣,题材多以名人墨迹画稿为蓝本,在理解原画的基础上进行再创作,采用绣画结合的表现手法和双面绣的技法,用针线代替画笔,使作品散溢着浓浓的书画墨韵,通过刺绣针法完美地再现了原作的意境。如取材自崔白的《寒雀图》对原作意境的理解和把握恰到好处,整幅作品丝毫不显俗气,具有一种超然世外的风骨,为刺绣作品中的上乘之作。

上世纪七、八十年代后研究所的工艺美术种类愈加丰富,先后引进了玉雕、象牙和漆器雕刻,同样具有鲜明的海派艺术特色。如玉雕《双罐花卉瓶》,象牙雕刻《天女散花》和漆刻挂屏《万寿山》,都构思新颖,做工精湛,兼具自然美和艺术美。还有手工编结、戏剧服装等专业都留下了珍贵、精美的藏品,如戏帽《真翠贴金箔皇帽》、手工编结服装《孔雀披肩》等。

上海工藝美术研究所内的工艺美术门类构筑了海派工艺美术的璀璨画卷,是上海工艺美术领域不可缺少的重要组成部分。它作为传统工艺美术项目和数项国家级及上海非物质文化遗产项目的传承保护单位,在六十年中对上海工艺美术起到了极为重要的传承保护和示范作用,对本土工艺美术乃至上海文化的展示发挥着积极的作用,是对外宣传、推广民族文化艺术的一扇窗口。现在更吸收了一批青年人加入到工艺传承的队伍当中,使上海工艺美术后继有人,薪火相传。上海工艺美术研究所成立六十周年是一个承上启下的历史契机,既是对过去辉煌成就的一次总结,也是对未来发展的展望。