科学让新闻有深度,新闻让科学有温度

段玉龙+叶剑洁

摘 要 《照亮新闻深处》是北京广播市场唯一的一档新闻类科学栏目,创立于2013年,坚持新闻与科学跨界,在传递热点新闻的同时,邀请权威科学家做客直播间,以科学的视角解读热点事件,在更换角度解构新闻的同时,传递权威有用的科学知识,让新闻节目变得“有料更有深度”。本文依据《照亮新闻深处》的创作背景以及创作思路引出了“生活科学”传播理论,同时还将科学传播的几种常见模式进行了对比,并将近期的节目内容进行了列举,这样可以使得读者更容易明白《照亮新闻深处》的制作模式以及科学传播在时下的进展程度。《照亮新闻深处》可以说是广播类节目在科学传播与新闻传播道路上探索的第一步,将来还要继续把科学传播放在社会进程中,构建有温度的新闻语境来传播科学。

关键词 新闻传播;科学传播;生活科学;新闻语境;跨界传播

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)175-0042-03

《照亮新闻深处》是北京人民广播电台新闻广播自2013年1月1日播出至今的一档日播新闻类科学栏目,也是北京广播市场唯一的一档新闻类科学栏目。本档栏目以科学的视角解读当下发生的各类新闻事件。自创办以来,栏目曾获北京广播电视总台栏目创新最高奖,主持人段玉龙也获得“中国十大科学传播人”提名、北京市科普宣传形象大使、《北京科学达人秀》冠军等科学传播领域的荣誉,本文将论述这档栏目做了怎样的创新,以及这些创新背后更深层的思考,以期抛砖引玉,吸引更多的广播同行来思考并参与到新闻与科学跨界传播的实践中来。

1 科学传播:新闻与科学的跨界

新闻,记录生活,是社会的刻度;

科学,还原真相,是智慧的光芒;

用科学之光拨开世界纷乱复杂的表象;

借公信之力,还原新闻众说纷纭的本质。

北京新闻广播FM100.6 20:20 和您一同汇集科技之光,照亮新闻深处。

这是《照亮新闻深处》的片头词,淋漓道尽跨界新闻和科学两个领域的节目精神。从科学的视角揭开新闻表象的本质,同时又让时效的新闻保持科学的温度。新闻让科学有温度,就是把人文与科学在大众传播的语境中相互融合,而在本文中,“温度”被引申意指富含情感和人文关怀。我国科普作家卞毓麟就主张,科学本身是文化的组成部分,把科学注入我们的文化,在大文化中融入科学精神以及科学与人文的结合,是现代科普的深刻内涵[ 1 ]。

创新思路:换个角度解读新闻。对于传统媒体或网络媒体而言,新闻因为自身对受众强大的天然吸引力成为了现代媒体竞争的“兵家必争之地”,但纵览各级传统新闻媒体,大多还在走以“快”取胜的老路,但随着移动互联网的发展,网络媒体可以在最短时间将新闻事件推送到每个人的手机上,即使以“快速反应”而著称的广播,也在这个大趋势下受到严峻挑战。

新闻既然从“新”这个角度拼不过互联网,那可不可以从“闻”的角度,给受众带来“闻所未闻”的新体验呢?面对新闻评论栏目已是“红海”市场的境况,我们提出了以科学的角度解读新闻,《照亮新闻深处》在满足受众新闻需求的同时还传播有价值的科学知识,可以说成功开辟了新闻栏目的第二落点。

2 传播模式:生活科学理论及扩展

《照亮新闻深处》是一个新闻类科学节目,它所坚持的新聞与科学跨界,就是在传播新闻的语境里,用质疑思考的科学精神去剖析事件本质,传播科学知识。新闻与科学两者你中有我,我中有你,然而重心和核心仍在科学,因为节目和听众交流的不仅仅是新闻背后的科学知识,而且主持人和嘉宾们对话题的独立思考和坚持求证的科学精神贯穿节目始终。这样的节目形式,将科学传播与生活自然结合[ 2 ],在不经意间,让传播流程中的各主体实现平等双向交流。这种传播模式可以用曾国屏等人提出的“生活科学”传播理论来解释[3]。

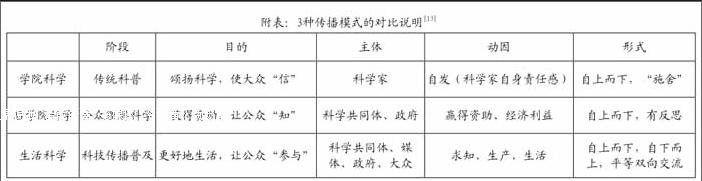

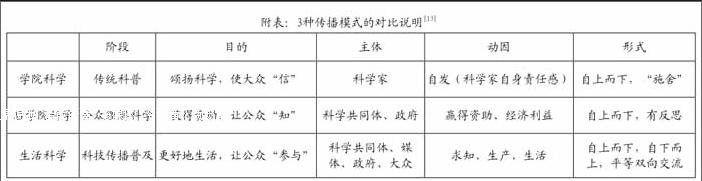

随着社会环境和科技应用的发展变化,科学传播模式也在不断演变。最早出现的学院科学模式,走的是以科学家为主体、自上而下颂扬科学的路子[3]。它“对应着客观世界,独立于利益或效应,以追求学术上的建树为旨趣。”之后,1980年代公众理解科学的概念开始流行,标志性的事件是当时英国公众开始认识到科学的负面效应,而且政府也趋于减少经费资助。为了让公众更好地了解科学,保持对科学的资助支持,1985年英国皇家学会推出博海默报告《公众理解科学》[4]。这种由科学共同体和政府等为主体自上而下的传播又被称作后学院科学(产业科学)模式,它“对应着现实世界,与产业和经济紧密结合,以追求财富为目标”[5]。

而曾国屏等人近年提出的“生活科学”概念则对应着生活世界,动因是出于实用和有效性的考虑,谋求生存的福祉。传播主体从原先的科学共同体和政府扩展至媒体和大众,形式上兼具自上而下和自下而上的平等双向交流[3]。生活科学模式的内涵包括以下方面。

2.1 与生活基本需求(basic living demand)密切关联

公众有所诉求且能理解的科学是与生活密切联系的。

2.2 强调可用性和直接感知(accessibility and perception)

相对于广泛受到尊重的科学理性原则,生活科学突出的是一种基于感性的认识,这种认识往往建立在直观的、易感知的乃至简便的基础之上。

2.3 与社会知识密切联系(social knowledge)

公众总是乐于接受与人类社会生活涉及的,尤其是与在生活生产中有所效用的科学知识。

2.4 将实用和工具作用置于优先(instrumental and practical result)

公众在吸收科学知识时总会持一种朴素的关注适用性与有效性的工具理性,关注的是如何改变生活环境等直接效应。

2.5 与文化传统底蕴内在相关(cultural tradition)

国家传统文化从制度和精神层面,特别是精神层面深刻地影响公民在科普知识上的选择与汲取”[6]。

生活科学的理论在科学传播学术界得到一些学者专家的呼应。中国科协原副主席徐善衍认为,最有效的科学传播是适应需求服务[7],因为“科学传播的价值和意义全在于它的广泛性和有效性,在于传播受众的接受情况[7]”。

国外学术界也有类似的模型表述,称为参与性传播模式。参与性传播模式把科学放在社会环境和社会进程中,不仅考虑了社会的关注和见解,还把这种关注和见解视为传播进程的中心点[8]。特伦奇(Trench 2006)相信,科学置于社会环境下所涉及的问题和挑战与其他学科也相关,从而可以尝试科学领域与其他能够提供予以沟通和科学批判途径的学科之间的跨界合作。通过将语义沟通和社会关注问题结合到科学传播进程中,跨领域合作就可以为公众介入和参与提供真正的机会[9]。

3 密切结合社会热点事件:生活科学理论的实际应用

无论是生活科学理论,还是参与性传播模式,都强调了科学与社会人文结合的重要性。其中,社会热点事件尤其具有传播爆发力。科学新闻杂志社总编辑,世界科学记者联盟执行理事贾鹤鹏认为“具有争议性的社会热点事件往往更受民众的关注,可以成为很好的科学传播契机,因为公众对于这些事件的高度关注度,可以促使他们主动学习,了解相关科学知识。包含科学因素的信息被广为传播,公众作为利益相关方,表现出强大的学習欲望与学习能力,不过令人遗憾的是,在这些具有争议性的社会热点事件中,科学界往往主动选择缺席,白白错失传播机会[10]。”

导致科学界缺席的原因很多,其中有一个非常重要的原因要在本文展开论述。那就是,科学界与大众媒体之间普遍缺乏信任感——科学界不信任媒体能准确解读科学,媒体不相信科学界能把科学讲得精彩。而《照亮新闻深处》恰恰就是那为数不多的能获得科学界长期信任的大众媒体之一,从而为实现新闻与科学融合奠定了坚实的基础(后文将分析《照亮新闻深处》获得科学界信任的原因)。

有了良好的专家资源储备,《照亮新闻深处》紧紧抓住“把科学放在社会环境和社会进程中”这个原则,在关注认知层面的“学院科学”和生产效能层面的“后学院科学”的同时,对公众的生活世界层面给予了高度的关注。节目紧密结合社会热点事件(经常是当日的新闻事件),邀请各专业领域的嘉宾从科学视角进行解读,碰撞智慧的火花。

每期节目主要围绕一至两个热点新闻,剥茧抽丝,对新闻表象一层层深入探讨,让听众既了解到新闻里的细节,又能跳出就事论事的层面,对科学乃至事件的本质形成一定的认识。在节目的最后,主持人总能巧妙地总结谈话,把嘉宾们的智慧之语重新落实到听众们的日常生活,完成“从生活中的新闻出发—科学升华—回归生活”这个结构闭环。2016年3月9日节目开聊谷歌的AlphaGo人工智能与李世石首局围棋赛,就是《照亮新闻深处》对生活科学理论和参与性传播模式灵活应用的一个典型例子。

3月9日,谷歌的AlphaGo人工智能与李世石围棋赛举世瞩目。李世石首局告负,引发全球各方众说纷纭,甚至有人担忧这个事件是不是标志着人工智能可以战胜人类智力。9日当晚,《照亮新闻深处》邀请了中国围棋九段曹大元老师、IT专家和新闻观察员,与主持人一起来聊围棋界和IT界人士怎么看这件事,跟老百姓有什么关系等等话题。

节目伊始,主持人播报了当天中午听众赛事预测调查结果,嘉宾们也回顾了各自的赛前预测,超过半数的人都认为应该是人会赢。这样,调查结果与实际胜负之间的落差令听众不自觉地产生了一个直接感知:我们的预测是不对的,那有哪些因素是我们原先没想到的?由此,好奇心让听众对这个话题马上有了参与感,愿意继续听下去。

话题首先点评双方的赛场表现。听众即使不会下围棋,但或多或少接触过棋牌活动,因此,公众对这个话题很容易有带入感。节目中,围棋九段曹老师也没有去讲解对弈招式,而是谈到,AlphaGo赛场表现很“平”(意指发挥稳定),李世石却显示出“心电图”般的波动状态,而且有种面对机器的孤独寂寞感。受此心境影响,李世石发挥低迷,也是情理之中。这样的谈话开场,让听众很自然进入到就事论事、就人论人的语境中,跳出“人工智能是否会战胜人类智力”这个高来高去、以偏概全的伪命题窠臼里。

在谈到对AlphaGo未来赛事胜负的预测时,曹老师和IT专家都对人类的胜利充满信心。因为他们关切的不是李世石个人胜负,而是人工智能都是遵循人类制定的规则而产生,再好的机器也就只是工具。它也许会胜了一些人类个体,但却无法战胜人类整体。嘉宾们在轻松的氛围中,聊到了棋盘概率穷极可能的数量和AlphaGo现行算法,还把计算机和人类学棋方法做了比较,传播了一些实实在在的科技知识和围棋常识,从实用和工具性角度来解读人工智能和公众日常生活的关联。

谈到很多媒体提出的“人工智能即将取代人类”的担忧,IT专家从科学对人类智能的认识程度谈起,分析人工智能的本质,批驳了这个哗众取宠的观点,阐明工具的进步可以帮助人类更好地挖掘自身潜力,而且这次比赛也确实验证了人工智能的一些理论细节,提出了很多技术上的问题,能推动IT信息技术将来的发展。但工具毕竟是工具,是无法取代人类的。这段谈话实际上回答了听众们的“人工智能是否对日常生活造成威胁”这个疑惑,让人工智能这个公众有所诉求且能理解的科学变得与生活密切关联。

这里还要提到的是,围棋九段曹大元老师对AlphaGo首局获胜反应平静,他反倒希望AlphaGo能变得更强,因为觉得自己的棋盘生涯一直是以有限投入到无限中去,离高峰还差得好远好远;若是AlphaGo够强,若能与其对弈,他由此得以领略围棋的绝顶风光倒是快事一桩。曹老师这段颇有古风的言辞,让本期节目平添几分大师情怀,使节目在轻松讨论科学中凸显出文化传统的人文底蕴。

4 创造有温度的语境:组织传播主体平等双向交流

从结果上看,《照亮新闻深处》是一个有创意的广播文化产品;但这个节目的创作目标并不是仅仅生产一个文化产品。《照亮新闻深处》致力于探索从人的角度出发,创造出一个有温度的语境来传播科学。

首先,科学的传播内容因为结合了人文而变得有温度。如前文所述,科学是放在社会环境和社会进程中传播的,它与新闻等各学科融合交集,展现出的是科学与科学家全面而丰富的形象,富含情感和人文关怀,一改傳统冷冰冰不食烟火的呆板形象。

其次,各传播主体在传播过程中互相适应,平等双向交流。每期节目总会邀请一至三名嘉宾走进直播间,在主持人的引导下谈笑风生,解疑释惑。嘉宾里有科学家、政府官员、高级技术人员、资深技术评测人员、工程师、行业编辑记者、科普作家,代表公知的新闻观察员,也有普通消费者和街头路人甲。听众们可以通过节目的微信公众号与专家互动;主持人有时也会从街访中搜集听众观点,抛给嘉宾们回应。

社会公众在科技传播与普及的传统关系中基本上处于受众的位置。但当前,社会公众在很多情况下与作为传播者的科学家处于一种事实上的平等对话关系,而且公众也表现出了解科技信息,参与科技事务的积极性[ 1 1 ]。而且要注意的是,公众群体是异质多样的、可以分层的[ 1 2 ]。

节目2013年开播以来的数据显示,《照亮新闻深处》的听众大半是35岁以上,高中、本科以上学历,有中等收入的男性。他们对生活、对社会事件和某些专业领域都有相当的理解,尊重专家的专业观点,也会有自己的思考。这样的听众群体让传播者(也就是嘉宾们)在整个传播过程中感觉比较舒服,因为嘉宾们与听众群体的年龄差异不大,思维习惯、语言习惯、生活经验、经历背景都比较接近,容易产生共鸣。反过来,嘉宾们自身的专业素养和知识储备也让听众们大为受益,而且所邀嘉宾普遍表现出来的谦逊与亲和也让听众对节目形成很强的信任感。

再有,主持人在传播主体间穿针引线,对构筑有温度的语境功不可没:坚守主持人的自身定位:作为节目的制片人,把各传播主体拢到语境里,给予他们充分的信任和表达的空间,引领谈话流完成“从生活中的新闻出发—科学升华—回归生活”这个结构闭环,不去抢话,不去试图讲自己不懂的事。

尊重、信任每一个传播主体:让专业的人来讲专业的事,让他们充分表达。对各方观点兼收并蓄,始终保持质疑思考的同时又包容开放。始终保持好奇心和学习心态,对不了解的事情不妄作断言。帮助嘉宾们更好地组织语言,来准确表达观点。

前文提到,《照亮新闻深处》是为数不多的能够获得科学界长期信任的大众媒体之一,这与节目一贯以来对科学界的尊重和信任是分不开的。当参与到语境中的传播者们感受到主持人的信任时,他们会更加放松,也更加愿意表现出自己丰富的另一面,比如围棋九段曹老师的棋海无涯、我心神往之语,为节目语境更添几分温度。

主动为听众代言:主持人从听众的角度出发,想他们所想,问他们想问,与嘉宾对招,打破沙锅问到底。问到难处,偶尔也会把概念搞混,但嘉宾随后三言两语,便把概念解释得愈加明白。这样接地气的思考角度、随和的语言风格,甚至偶尔的不完美,都让大部分沉默的听众感觉他是自己人,而不是高高在上、口齿伶俐照本宣科的播音员。主持人的这种亲切感与亲和力着实为这个语境增温不少。

5 结论

如果说科学传播是一条大河,那么科学共同体等传播者们就是那一个个岩礁,公众是那片片小舟,而媒体就是河床及流水。媒体创造出了一个流动而温暖的语境,流水摩砂般地帮助科学共同体提炼传播内容,完善传播方式;同时又推动着公众造访科学之礁,领略科学的风光。《照亮新闻深处》在探索科学与人文融合的道路上才刚刚走出了第一步,将来还要继续学习在节目实践中把科学放在社会环境和社会进程中,构建有温度的人文语境来传播科学。

参考文献

[1]申振钰.现代科普大科学时代的科普理念——中国科普历史考察[N].大众科技报,2003-09-23.

[2]徐善衍.科普坚持“四民”与生活自然结合[EB/OL].[2011-03-18].中国新闻网,http://www.chinanews.com/ cul/2011/03-18/2914809.shtml.

[3]曾国屏.创新型国家建设中的科技传播与普及——兼论科普文化产业[C]//杨舰,刘兵.科学技术的社会运行,北京:清华大学出版社,2010:22-43.

[4]曾国屏,等.科学传播普及问题研究[M].北京:清华出版社,2015:31.

[5]曾国屏,等.科学传播普及问题研究[M].北京:清华出版社,2015:69-70.

[6]曾国屏,等.科学传播普及问题研究[M].北京:清华出版社,2015,188.

[7]徐善衍.最有效的科学传播是适应需求服务——再谈公民科学服务体系建设[J].科普研究,2007(4):5-6.

[8]珍妮.梅特卡夫,米歇尔.雷德林格,安妮.皮萨斯基.跨领域合作:社会背景下的科学定位[C]//程东红,等.社会语境下的科学传播:新模式 新实践.北京:中国科学技术出版社,2012:188-204.

[9](Trench, B. (2006). Science communication and citizen science: Is the deficit model dead? Paper presented at the 9th International Conference on the Public Communication of Science and Technology, Seoul, South Korea, 17-19 May 2006. Retrieved from http://www.pcst2006. org/Upload/WB 1. PDF

[10]《科学传播的路径》编写组.科学传播的路径[M].北京:北京理工大学出版社,2012:16-17.

[11]任福君,翟杰全.科技传播与普及概论(修订版)[M].北京:中国科学技术出版社,2014:64.

[12]任福君,翟杰全.科技传播与普及概论(修订版)[M].北京:中国科学技术出版社,2014:65.