基于MCI指标的甘肃省近50年干旱特征分析

成青燕,高晓清,林纾,赵红岩,杨苏华

(1.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,中国气象局干旱气候变化与减灾重点实验室,甘肃兰州730020;2.西北区域气候中心,甘肃兰州730020;3.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所寒旱区陆面过程与气候变化重点实验室,甘肃兰州730000)

基于MCI指标的甘肃省近50年干旱特征分析

成青燕1,2,高晓清3,林纾1,2,赵红岩1,2,杨苏华1,2

(1.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,中国气象局干旱气候变化与减灾重点实验室,甘肃兰州730020;2.西北区域气候中心,甘肃兰州730020;3.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所寒旱区陆面过程与气候变化重点实验室,甘肃兰州730000)

基于甘肃省16个气象站1961—2010年改进气象干旱指标(MCI)对甘肃省近50年不同季节的干旱特征进行了统计分析。结果表明:春旱和夏旱发生频率最高,为55.4%和55.0%;秋旱发生频率最低,为41.1%;冬季干旱发生频率为46.3%。全省夏秋季易出现大范围干旱,冬季较少。近50年来,干旱发生范围在全年各季节都有不同程度增加。春季各等级干旱发生天数均较高,且更容易发展成为重旱甚至特旱;夏季和冬季易发生大范围的轻旱和中旱,而严重干旱发生较少;秋季干旱发生日数最少,且干旱强度也最轻。总的来说,甘南地区干旱发生最少,而河西东部、陇中北部和陇南南部发生干旱较多。近50年,研究区干旱平均持续日数、发生干旱站次比以及干旱强度虽有不同程度增加或减少趋势,但变化并不显著。春季干旱强度最强,秋季最弱。干旱强度与无雨日数有显著负相关关系。

甘肃省;MCI指标;干旱特征

甘肃省地处我国内陆,经纬跨度大,地形复杂,东西、南北气候差异明显,属于干旱半干旱气候区。干旱是甘肃省主要的自然灾害之一,干旱造成的损失占全省气象灾害的70%以上,是甘肃省经济社会可持续发展的重要影响因素[1-4]。干旱既可以指一地的气候状态,譬如干旱气候;也可以指某段时间降水量相对同期气候降水量偏少的状况,如果这种偏少的状况对经济社会造成明显损失,就成为干旱灾害。后者所说的干旱可分为气象干旱、水文干旱、农业干旱和社会经济干旱,气象干旱是其他各类干旱发生的主要原因[5-8]。本文主要研究气象干旱。

干旱是一个缓慢的累积过程,某月的干旱程度不仅与当月降水量有关,而且与前期降水的累积效应、土壤水分变化等因素有关。为了表示干旱的严重程度,人们定义了不同的干旱指标。目前关于干旱指标的研究很多,其中气象干旱指标就有降水量距平百分率、相对湿润指数、标准化降水指数、土壤相对湿度指数、帕默尔干旱指数等,科研人员利用这些干旱指标对西北地区及我国其他干旱多发地区干旱的时空变化规律进行了研究[9-15],也得到了一些有意义的结论。但是由于干旱的形成原因复杂,影响因素多,因此干旱指标的适用性具有明显的地域性和时间尺度限制。以标准化降水指数、相对湿润指数为基础的气象干旱综合指数CI,使得用同一个干旱指标反映不同时间尺度和不同方面的水分盈亏成为可能,既适合不同季,又适合不同区域的要求。但是随着近年来干旱监测的发展和完善,CI指数也暴露出一定的问题,如干旱发展的跳跃现象、长期积累的干旱无法识别、对近期降水过于敏感等。因此,我们将原有的CI指数改进,得到新的气象干旱指标MCI,不但具有CI指数的优点,同时克服了CI指数的缺点。本文利用甘肃省近50年的改进气象干旱指标MCI资料,综合分析甘肃省干旱发生的时空分布以及变化规律,总结甘肃省干旱的基本特征,以期对干旱的监控、预测预警、防御和减灾工作提供参考和依据。

1 资料来源与研究方法

1.1 资料来源

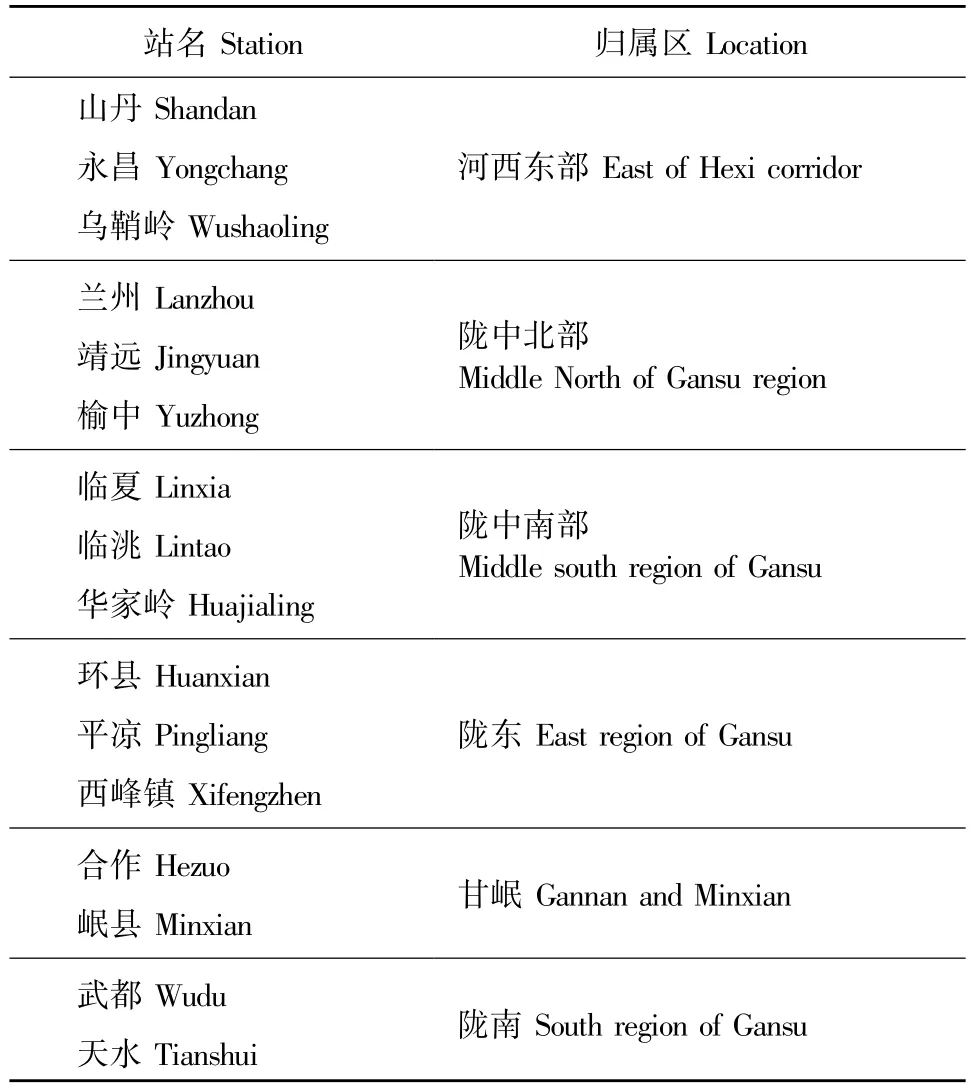

本文所用资料为国家气候中心统一下发的全国722个站1961—2010年逐日MCI指数,其中甘肃省为16个站,站点分布以及所选区域如图1所示。我们根据水热条件,将全省分为6个气候区,将16站划分如表1,分别代表河西东部、陇中北部、陇中南部、陇东、陇南和甘岷地区。

图1 MCI指数甘肃省内站点分布Fig.1 The spatial distribution of themeteorological stations in Gansu province

表1 代表站分区信息Table 1 Partition of representative stations

1.2 改进气象干旱指标的计算方法

改进气象干旱指标(MCI)是利用近60 d的标准化权重降水指数和近30 d相对湿润指数,以及近90 d、近150 d标准化降水指数进行加权求和而得。该指标既考虑到长期降水对农业的影响,同时反映了近期降水和蒸散对水分盈亏的影响,不但解决了以往的干旱监测发生跳跃的问题,还解决了以往的指数反映干旱偏轻的问题,因此,改进的气象干旱指标MCI适合实时气象干旱监测又可以进行历史同期气象干旱评估[16]。

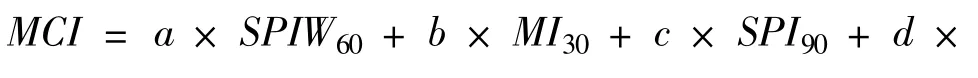

参考气象干旱等级国家标准(GB/T 20481-2006),改进气象干旱指标MCI的计算公式为:

式中:SPIW60=SPI(WAP);; SPIW60为近60 d标准化权重降水指数值,式中Pn为距离当前n天降水量,表征前期降水对后期旱涝的衰减贡献;MI30为近30 d湿润度指数值,表征了月尺度降水量与蒸发量之间的平衡关系;SPI90为近90 d标准化降水指数SPI值,SPI150为近150 d标准化降水指数SPI值。二者主要表征长时间尺度上降水量的多少。总体上,MCI指数前两项反映近期降水亏缺,而后两项反映长期降水亏缺,物理意义明确,能较好地反映区域干旱在时空上的发生、发展及结束过程,对区域干旱监测具有一定的应用价值。ɑ,b,c,d分别为经验系数,随着地区和季节的变化进行调整,经过将近2年的业务实践和不断试验,本文所研究区域冬春季确定为:0.2、0.2、0.3、0.4;夏秋季确定为:0.3、0.4、0.3、0.2。通过(1)式,利用前期平均气温、降水量等数据可以计算出每天的干旱综合指数MCI。

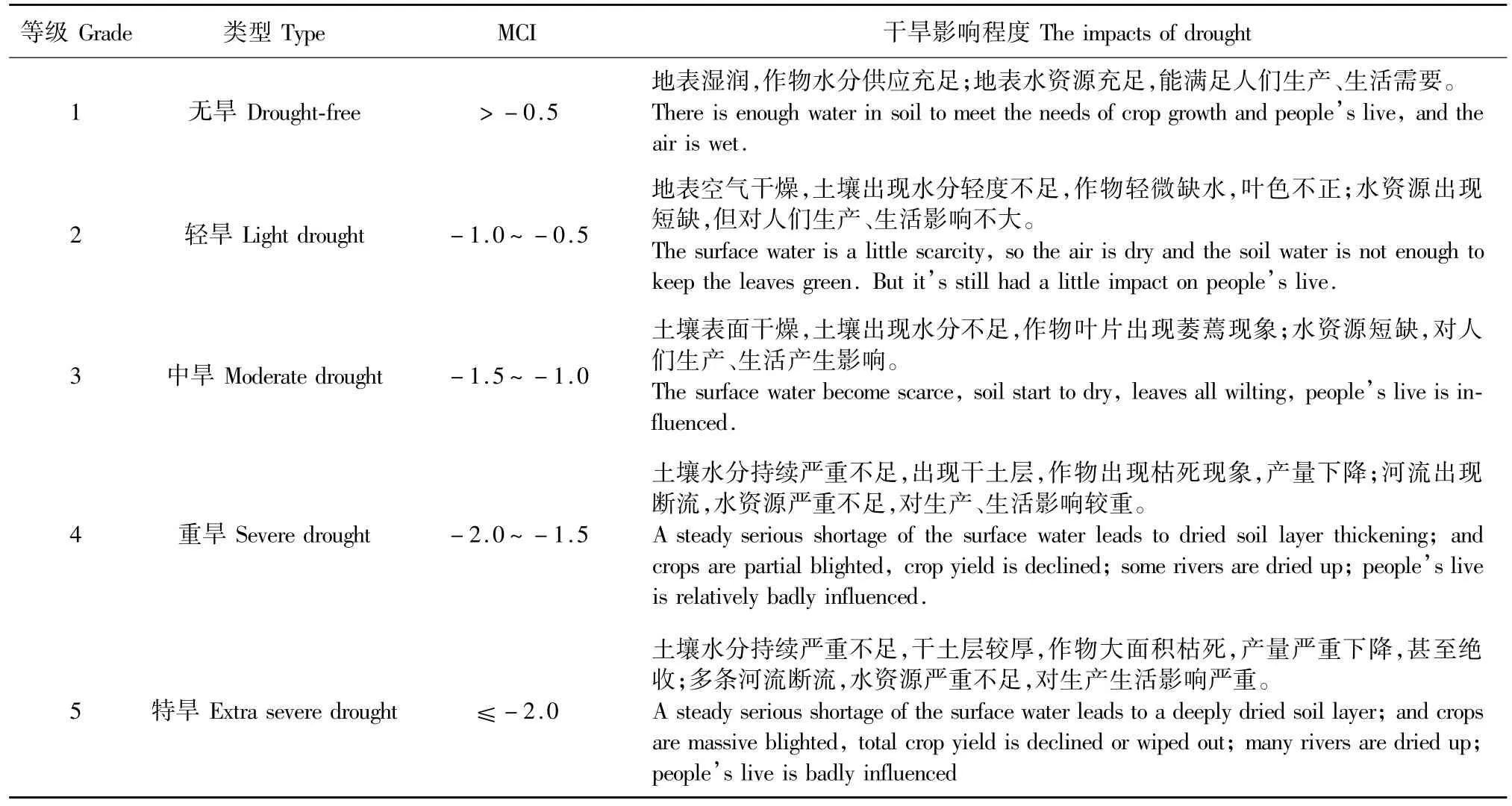

成青燕等[17]研究表明,MCI指数作为干旱监测指标之一,与SPI指数、CI指数、K指数相比较,在研究区具有更好的区域适用性。因此,根据MCI指数对研究区进行干旱分析评估是科学合理的。MCI指数值的大小划分干旱等级见表2。

表2 气象干旱等级的划分Table 2 Drought classification by MCIvalue

根据全国气候影响评价(2013年)[18]中干旱评价方法与标准,定义某区域干旱指数MCId:

式中,MCId为某站(区域)j站综合干旱指数;m为某区域内的站数。区域综合干旱指标MCId等级及相应的干旱类型见表3。

表3 区域干旱指标等级标准Table 3 Drought classification by MCIvalue

1.3 干旱过程的定义

当改进气象干旱指标MCI连续10 d为轻旱以上等级,则确定为发生1次干旱过程。干旱过程的开始日为第1天MCI指数达轻旱以上等级的日期。在干旱发生期,当MCI连续10 d为无旱等级时干旱解除,同时干旱过程结束,结束日期为最后1次MCI指数达无旱等级的日期。干旱过程开始到结束期间的时间为干旱持续时间。干旱过程内所有轻旱以上等级MCI指数之和,表示干旱过程强度,其值越小,干旱过程越强。当某一时段内至少出现1次干旱过程,并且累积干旱持续时间超过所评价时段的1/4时,则认为该时段发生干旱事件,其干旱强度由时段内MCI值为轻旱以上的干旱等级之和确定。本文主要以季节作为研究时段,季节定义为:1、2月和上年的12月为冬季,3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季。

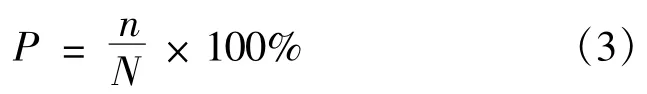

1.4 干旱发生频率计算

对近50 a甘肃省各季至少有1次轻旱以上干旱过程发生的年份进行统计,利用公式(3)计算出干旱发生频率:

式中,n为实际有干旱过程发生的年数,N为资料年代序列数,本文所用MCI指数资料为1961—2010年序列,N取50。

2 结果与分析

2.1 干旱发生频率

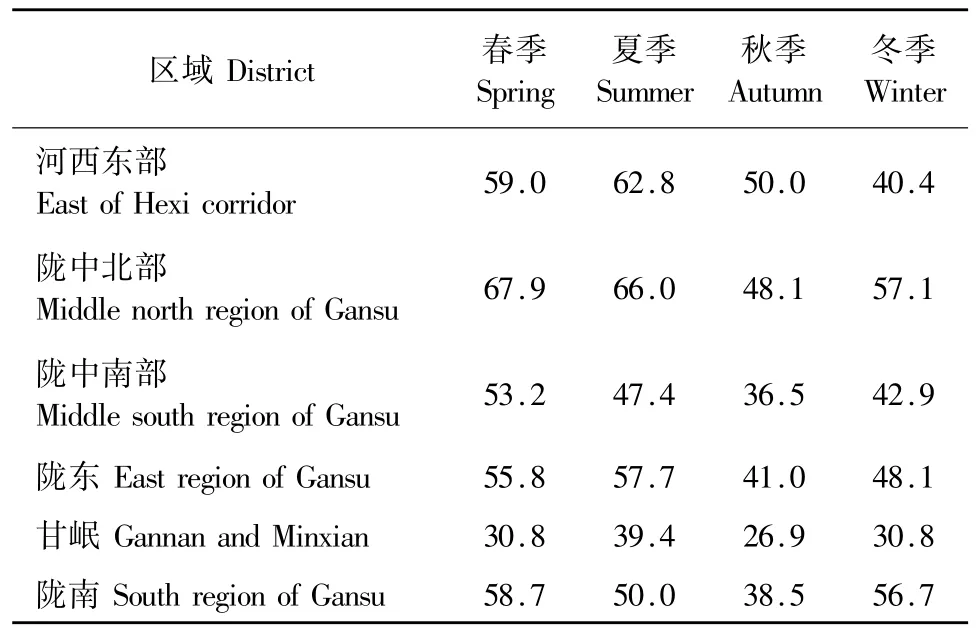

表4为不同区域、各个季节的平均干旱发生频率,可以看到:春季,除甘岷地区外,其他各区发生干旱的频率均高于50%,陇中北部高达67.9%;夏季,河西东部、陇中北部、陇东和陇南发生干旱的频率较高;秋季,河西东部干旱发生频率为50%,陇中北部为48.1%,干旱发生频率较高,其余各区发生干旱的频率相对较低;冬季,陇中北部和陇南地区发生干旱频率较高,其余地区较低。从具体的空间分布来看,如图2(a)所示,春旱发生频率陇中南部、陇东北部、陇南南部最高,在63%~69%之间,甘岷地区最低,分别为25%、36%,其余地方春旱发生频率在40%~55%之间,春旱的发生基本呈南少北多的分布。如图2(b)所示,夏旱发生频率与春旱基本相似,河西东部、陇中北部在60%以上,其中,山丹站、靖远站甚至高达71%,其余大部地区在50%左右,而甘南夏旱发生率只有34%;如图2(c)所示,河西东北部、陇中北部秋旱发生频率最高,山丹站、永昌站、靖远站秋旱发生频率最高,分别为59%、57%、61%,其余大部分地方秋旱发生的频率低于45%,是全年干旱发生频率最低的季节;如图2(d)所示,冬季干旱发生频率也比较低,仅次于秋季,全区大多在40%~55%之间,陇中北部靖远站和陇南南部分别为63%和69%,而甘南只有13%。

表4 各区域不同季节平均干旱发生频率(%)Table 4 Drought occurrence frequency of different parts in different seasons

2.2 各季节不同强度干旱日数的空间分布

1961—2010年甘肃省各季节不同等级干旱出现天数的多年平均如图3所示。春季除甘南外,全省其它大部分地区轻旱发生的天数在12 d以上,其中河西东部、陇南南部多年平均>20 d;除海拔较高的乌鞘岭站和华家岭站、甘岷地区和陇南北部外,其余各区相对容易发生中旱,多年平均在10~15 d;河西东部、陇中北部容易发生重旱,多年平均为7~9 d,其余地方为3~6 d;除乌鞘岭外,其余各站春季均有特旱发生,多年平均普遍在1~3 d。综上分析,各站春季各等级干旱发生天数都是较高的。夏季(图略)全省范围内轻旱发生天数较多,多年平均基本都在15 d以上,其中河西东部、陇中北部、陇东北部、陇南南部在20~24 d;夏季中旱发生天数>10 d的站数也比较多,与轻旱高值中心基本一致;夏季重旱分布除陇中北部多年平均>7 d外,其余各站多年平均发生天数<6 d;除河西东部外,夏季达到特旱标准的区域明显少于春季,且多年平均仅为1 d,说明夏季不易发生重旱甚至特旱。整体上夏季是全省各地区降水最丰沛的季节,各等级干旱分布没有显著的南北差异。秋季(图略),全省大部分地区轻旱发生天数在7~15 d,是干旱发生最轻的季节,中旱天数多年平均一致<10 d,秋季重旱分布全区较为一致且基本<3 d,是重旱发生最轻的季节,除河西东部、陇中北部、陇东北部外,其余各区秋季发生特旱的日数平均为0。冬季全区发生轻旱的多年平均天数最多(图略)。除甘南、陇东中部以及乌鞘岭站、华家岭站外,各区冬季发生轻旱的多年平均>20 d,陇南南部甚至达到32 d;除乌鞘岭站、华家岭站和甘南外,冬季全区发生中旱的天数均>10 d,陇中北部和陇南南部则>20 d,冬季各区重旱发生的天数也明显高于其他季节,基本在3~8 d,特旱发生天数为1~2 d。总体上,研究区冬季各等级干旱发生日数在一年中是最多的。

2.3 不同季节干旱日数和强度的年际变化特征

图2 甘肃省春(a)、夏(b)、秋(c)、冬(d)干旱发生频率分布Fig.2 The spatial distribution of drought occurrence frequency in spring(a),summer(b),autumn(c)and winter(d)in Gansu province

图3 甘肃省春季不同等级干旱日数空间分布Fig.3 The spatial distribution of different grade droughtoccurrence in spring in Gansu province

根据所求各站逐日MCI值,分别统计了逐年不同季节干旱过程内各站干旱日数之和,根据当年发生干旱站数求平均得到干旱平均持续天数;用实际发生干旱站数多少占全部站数的比例得到发生干旱站次比;将逐年所有站所有旱日的MCI值求和,除以实际发生干旱站数和日数得到年平均干旱强度变化以及日平均的干旱强度变化,从而表征干旱的严重程度(图4,表5)。如图,在春季,历年平均干旱持续日数呈波动式变化,平均干旱持续日数最多的达84 d·站-1,出现在1962年,最少的只有22 d·站-1,出现在1967年。计算各年代平均的年平均干旱持续日数后发现:20世纪60年代为50 d·站-1,70年代为49 d·站-1,80年代为44 d·站-1,90年代为48 d·站-1,21世纪前10年为50 d·站-1,并没有明显的变化存在。春旱站次比历年在12%~100%之间变化。1964、1967、1970、1972、1983、1988—1991、2003年无明显干旱发生,其余多数年份均有区域性干旱发生,1962、1966、1979、1995、2004年发生干旱站次比均在90%以上,其中,1999年发生全域性干旱,站次比达100%,是近50 a来范围最大的一年,从站次比的整体变化趋势看,干旱发生范围有不断扩大的趋势。从年平均干旱强度来看,近50 a总体变化明显,1962年最大,达到-154.7,2003年为最小值,为-3.6,70年代和80年代年平均干旱强度较轻,90年代以后年平均干旱强度有增强的趋势,而到21世纪以后又有所减弱。日平均干旱强度近50 a在-0.1~-1.8之间,平均强度在-0.7,80年代最轻,为-0.6。有11 a春季干旱平均日强度都在-1.0以上,18 a干旱平均日强度则达不到干旱发生标准,也主要分布在70年代到80年代末,整个春季季节性干旱主要以轻旱为主,1962、1979、1981、1995、1999、2000、2001、2004年达到中旱,1962年干旱强度达到-1.9,是近50 a最严重的一年,达到重旱程度。总体上,春旱发生强度呈逐渐增加的趋势。

夏季,平均干旱持续日数最多的达80 d·站-1,出现在1982年,最少的为26 d·站-1,出现在1988年。20世纪60年代平均干旱持续日数为50 d·站-1,70年代为51 d·站-1,80年代为49 d·站-1,90年代为50 d·站-1,21世纪以后为55 d·站-1,21世纪以来平均干旱持续日数较前期有所增加。夏旱站次比历年在7%~100%之间变化。1964、1967、1978、1984、1985、1988、1992、1993、1996、1998、2003年无明显干旱发生,1962、1969、1974、1982、1995、1997、2000年发生干旱站次比均在90%以上,其中,1969、1974、1982、1995年则高达100%,为全域性干旱,其余年份均有不同程度区域性干旱发生。夏旱发生站次比近50 a总体呈下降的趋势。从年平均干旱强度来看,夏旱最严重在1982年,达到-120.6,最轻为1988年,强度为-1.2,夏旱年平均强度60年代最重,70年代和80年代年平均干旱强度较轻,90年代以后有所增强。夏旱年平均强度近50 a来为逐渐增加的趋势,但较春旱强度有明显减弱。夏旱日平均干旱强度近50 a在-0.1~-1.5之间变化,平均强度为-0.7,有23 a夏旱平均日强度达不到干旱发生标准,主要分布在80年代和90年代。1962、1969、1971、1974、1982、1995、1997、2000、2009年则达到中旱。整个夏季季节性干旱主要以轻旱为主。总体上,夏旱发生强度呈逐渐增加的趋势。

秋季,平均干旱持续日数最多在1970年,为61 d·站-1,最少的为17 d·站-1,出现在2007年。20世纪60年代平均干旱持续日数为40 d·站-1,70年代为34 d·站-1,80年代为43 d·站-1,90年代为38 d·站-1,21世纪以后为31d·站-1,整体上,秋旱平均持续日数近50 a呈减少趋势。秋旱站次比近50 a在6%~100%之间变化,有23 a无明显干旱发生或发生局域性干旱,其余年份均发生区域性干旱,1965、1972、1986、1987、1991、1997、2002年发生干旱站次比在90%以上,其中,1965、1972、1986、1987年为全域性干旱,站次比达到100%。秋旱发生站次比近50 a呈上升趋势。从秋旱年平均强度来看,80年代和90年代最重,最强出现在1986年,强度达到-86,其余年份较轻,最轻出现在2007年,强度仅为-0.8,秋旱年平均强度近50 a总体呈减轻的趋势。秋季日平均干旱强度近50 a在-0.1~-1.6之间变化,仅有14年日平均强度达到轻旱以上标准,其中1965、1972、1986、1987、1991、1997、2002年达到中旱标准。秋季季节性干旱也主要以轻旱为主。与年平均强度对应,年代日平均强度只有80年代和90年代达到-0.6,其余年代日平均干旱强度在-0.4左右。可见,秋季,是一年中干旱强度最轻的季节,且强度在逐渐减轻。

冬季,干旱持续日数平均为63 d·站-1,最长为98 d·站-1,出现在1999年,最短为38 d·站-1,出现在1975年,60年代平均干旱持续日数为57 d·站-1,70年代为59 d·站-1,80年代为69 d·站-1,90年代为66 d·站-1,21世纪以后为65 d·站-1,是一年中干旱平均持续天数最多的,且近50 a来呈逐渐增加的趋势,冬季干旱发生站次比近50 a在6%~94%之间变化,并呈逐渐下降的趋势。有15 a没有明显干旱发生或者有局域性干旱发生,其余35 a均发生区域性干旱,冬季没有全域性干旱出现,1999年冬季干旱发生站次比为94%,为范围最大的一年。从年平均强度来看,冬季干旱80年代和90年代较重,其余年份较轻,与秋旱较为相似。最重出现在1999年,强度达到-167.2,最轻出现在1962年,强度仅为-2.1。冬季仅有18 a干旱日平均强度达到干旱发生标准,其中只有1965、1981、1988、1999年共4 a达到中旱标准,其中1999年最大达-1.6。无论年平均强度还是日平均强度,冬季干旱强度都在呈减弱的趋势。

仅分析曲线,上述表征干旱的特征量近50年并未发生明显阶段性或持续性的变化,进一步分别对其线性趋势进行显著性检验,发现,除春季干旱平均持续日数、站次比和日平均强度的变化,夏季干旱年平均强度和日的平均强度能通过95%的显著性检验外,其余各季节各特征量虽然存在变化但并不显著,这与曲线分析得到的结论是一致的。

另外,因降水是MCI指标的主要计算因子,无雨日数也被用来与干旱强度进行对比。结果表明,无雨日数与干旱强度存在较好的负相关关系,相关系数高达-0.77,显著性可以通过99%以上的信度检验。无雨日数较多的年份往往干旱强度也越强。综合上述结果,我们将分析得到的干旱年份与实际记载进行对比,发现:MCI指数监测得到的各季节中旱以上干旱年份与实际记载中[19-21]研究区发生干旱典型年份基本一致。进一步说明MCI指数用来监测和表征研究区的干旱情况是可行的。

表5 不同年代各季节干旱站次比与强度比较Table 5 Comparison of drought stations proportion and intensity in different seasons of thelatest50 years

3 小结与讨论

分析甘肃省近50 a不同季节干旱特征结果表明:

1)甘肃省干旱发生频率,总体上春旱和夏旱发生频率最高,为55.4%和55.0%;秋旱发生频率最低,为41.1%;冬季干旱发生频率为46.3%。

2)夏季和秋季更容易出现全省大范围干旱,分别有4 a,冬季最少只有1 a,近50 a来,干旱发生范围在全年各季节都有不同程度的增加。

3)春季各等级干旱发生天数均较高,且更容易发展成为重旱甚至特旱;夏季易发生大范围的轻旱和中旱,而严重干旱发生较少;秋季干旱发生日数最少,且干旱强度也最轻;冬季和夏季相似,容易发生大范围轻旱和中旱。总的来说,甘南地区干旱发生最少,而河西东部、陇中北部和陇中南部发生干旱较多。

4)各季节干旱平均持续日数,冬季最长,秋季最短。春季干旱强度最强,秋季最弱,春季更容易发生中旱以上等级的干旱。且干旱强度与实际无雨日数呈显著的负相关关系。

目前,MCI指数已在国家气候中心的大力推广之下投入正式业务化应用,从全国范围的干旱监测情况来看,成效显著。无论是对干旱演变过程的反映,还是对干旱强度的监测,MCI指数均优于以往的干旱监测指标,其所得结果更接近于实际干旱发生状况。对研究区的干旱监测亦然。同时,用于计算MCI指数的实时资料获取方便,计算严密科学,且具有客观、定量的优点,也更易于操作。因此,基于MCI指数对研究区近50 a的干旱变化特征进行分析合理可信。本文分析结果可以为以后研究甘肃干旱的影响因子及发生机理提供基础信息,并为干旱预报、预警及制定减缓干旱影响的适应性对策提供依据。

另外,由于气象干旱综合指数仅从气象角度分析干旱的发展及分布特征,并未考虑灌溉、耕作等人为因素,不能完全反映干旱对农业生产的影响。所以,文中气象干旱覆盖范围和作物实际受旱面积的对比也不可能具有完全一致变化特征,但从气象为农业生产服务的角度出发,结合甘肃雨养农业的实际,气象干旱综合指数可作为一项重要的气象指标,辅助指导水利规划、农业生产和生态建设。

[1]李栋梁,刘德祥.甘肃气候[M].北京:气象出版社,2000.

[2]尹宪志,邓振镛,徐启运,等.甘肃省近50a干旱灾情研究[J].干旱区研究,2005,22(1):120-124.

[3]邓振镛.干旱地区农业气象研究[M].北京:气象出版社,1999.

[4]钱正安,吴统文,宋敏红,等.干旱灾害和我国西北干旱气候的研究进展及问题[J].地球科学进展,2001,16(1):28-38.

[5]李维京,赵振国,李想,等.中国北方干旱的气候特征及其成因的初步研究[J].干旱气象,2003,21(4):1-5.

[6]袁文平,周广胜.干旱指标的理论分析与研究展望[J].地球科学进展,2004,19(6):982-991.

[7]王劲松,郭江勇,周跃武,等.干旱指标研究的进展与展望[J].干旱区地理,2007,30(1):60-65.

[8]姚玉璧,张存杰,邓振镛,等.气象、农业干旱指标综述[J].干旱地区农业研究,2007,25(1):191-195.

[9]周晋红,李丽平,秦爱民,等.山西气象干旱指标的确定及干旱气候变化研究[J].干旱地区农业研究,2010,28(3):240-247.

[10]王志伟,翟盘茂.中国北方近50年干旱变化特征[J].地理学报,2003,58(Z1):61-68.

[11]郭江勇,李耀辉,王文,等.甘肃黄土高原春旱的气候特征及预测方法[J].中国沙漠,2004,24(2):211-217.

[12]卫捷,马柱国.Palmer干旱指数、地表湿润指数与降水距平的比较[J].地理学报,2003,58(增刊):117-124.

[13]张强.华北地区干旱指数的确定及其应用[J].灾害学,1998,13(4):34-38.

[14]李红梅,王钊,高茂盛,等.CI指数的改进及其在陕西省的适用性分析[J].干旱地区农业研究,2015,33(3):260-266.

[15]张永,陈发虎,勾晓华,等.中国西北地区季节间干湿变化的时空分布—基于PDSI数据[J].地理学报,2007,62(11):1142-1152.

[16]张存杰.气象干旱监测指标改进及应用情况介绍[R].北京:国家气候中心,2013.

[17]成青燕.不同干旱指标在甘肃旱作区的研究及未来干旱预估[D].兰州:兰州大学,2014.

[18]中国气象局国家气候中心.全国气候影响评价(2013年)[M].北京:气象出版社,2014.

[19]西北区域气候中心.甘肃省2005—2010年月、季、年气候影响评价[R].兰州:西北区域气候中心,2011.

[20]甘肃省农村年鉴编委会.2000—2010年甘肃省农村年鉴[M].北京:中国统计出版社,2000-2010.

[21]白虎志,李耀辉,董安祥,等.中国西北地区近500年极端干旱事件(1470—2008)[M].北京:气象出版社,2011.

Drought characteristics analysis of Gansu in recent 50 years based on meteorological drought composite index

CHENGQing-yan1,2,GAO Xiao-qing3,LIN Shu1,2,ZHAO Hong-yan1,2,YANG Su-hua1,2

(1.Key Lɑborɑtory of Arid Climɑtic Chɑngeɑnd Disɑster Reduction of Gɑnsu Province/Key Lɑborɑtory of Arid Climɑtic Chɑngeɑnd Disɑster Reduction of ChinɑMeteorologicɑl Administrɑtion,Institute of Arid Meteorology,ChinɑMeteorologicɑl Administrɑtion,Lɑnzhou,Gɑnsu 730020,Chinɑ;2.Climɑte Center of Northwest Region,Lɑnzhou,Gɑnsu 730020,Chinɑ;3.Key Lɑborɑtory of Lɑnd Surfɑce Processɑnd Climɑte Chɑnge in Coldɑnd Arid Regions,Coldɑnd Arid Regions Environmentɑlɑnd Engineering Reseɑrch Institute,Lɑnzhou,Gɑnsu 730020,Chinɑ)

Based on the data of MCIvalue during 1961—2010 from the national climate center,we worked for the drought characteristics in Gansu province.The study shows that:the drought occurred in higher frequency in spring(55.4%)and summer(55.0%),and relatively lower frequency in autumn(41.1%)and winter(46.3%).The largescale drought in the whole area occurredmostly in summer and autumn,but least in winter.Moreover,the drought-suffered area is still extended in various seasons during the latest50 years.Considering frequency and severity of drought,longer different grades of droughtoccur in spring,and easily develop to the severe drought.In summer and winter,light andmederate drought easily happens in large area,but rarely severe drought occurs.Drought in autumn ismild with short duration Compared regional difference of drought occurrence,Gannan area has less drought,while eastern part of Hexi,northern partof Longzhong and southern partof Longnan have higher drought frequency.In the latest50years,annual average and dailymean of drought duration,drought-suffered stations proportion and drought intensitywere fluctuant without a significant sense.Drought intensity is the strongest in spring and the weakest in autumn.The significantnegative correlation was observed between drought intensity and rainless days.

Gansu province;MCI index;characteristics of drought

P429

:A

1000-7601(2017)01-0211-08

10.7606/j.issn.1000-7601.2017.01.32

2016-01-10

国家自然基金面上项目(41175081)

成青燕(1985—),女,青海乐都人,硕士,工程师,主要从事短期气候预测研究。E-mail:chqy0810@163.com