瑞典学徒制的核心要素及其教育启示

摘 要:学徒制由来已久,瑞典的学徒制教育总体上遵循着由国家教育系统及职业发展委员会提出的框架进行发展,而无论是哪一种类型的学徒项目,学生学习的核心都在于目标、指导和实践训练这三个方面。分析这三个核心要素是如何影响学生在工作场所的学习进程后,得出对我国学徒制教育的启示:加强校企合作;以岗位需求为导向设置课程内容;制定工作环境学习框架,树立课程学习目标。

关键词:瑞典;学徒制;核心要素;教育启示;工作任务

作者简介:彭柯凡(1991-),女,陕西汉中人,四川师范大学教育科学学院硕士研究生,研究方向为教育基本理论与比较职业技术教育。

基金项目:北京市教育委员会科研计划面上项目“高职教育与区域经济发展的互动研究”(编号:SM201210853001),主持人:苗耀华。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2016)33-0092-05

近些年,我国开始了学徒制的试点与实践工作,2014年国家教育部发布《关于开展现代学徒制试点工作的意见》,并在2015年公布了《教育部办公厅关于公布首批现代学徒制试点单位的通知》,但在初步實践的过程中出现了一些难题,如企业参与的积极性不高、实施措施与制度保障不完善等。现代学徒制是伴随西方资本主义发展而出现的技术传承机制,学习和借鉴国外学徒制的经验对于建立中国特色的现代学徒制有启示意义。瑞典的学徒制已经发展到了较为成熟的阶段,表现为学校和企业合作紧密、学习框架明确、培养目标与岗位需求相对应等。因此,研究瑞典等欧洲国家的学徒制实施的核心要素对我国学徒制发展有很大的借鉴意义。

一、瑞典学徒制教育体系概述

瑞典在20世纪90年代遭遇了由经济衰退带来的失业率急速上升,越来越多的岗位对从业者提出了更高的要求。瑞典政府为改变这一局面,开始了职业教育结构的改革,逐渐开始重视实际技能训练,学徒制成为培养青年技术人才的重要方式。学徒制的实践缩小了学生与企业/工厂之间的差距,促使瑞典的职业教育向更灵活的方向发展。

瑞典的学徒制旨在为学生未来的工作生活做好充分的准备,具体的实施方式有:三年制高等中学教育(upper secondary education program),辅以至少15周工作场所的培训;高级中学学徒教育(upper secondary apprenticeship education,简称USAE),在这个模式中,学生会花一半的时间在工作场所学习;学生以雇佣学徒(Employed apprentice)的身份在工厂生产、学习,工厂会根据学生的生产效率支付相应的薪水。

由于在工作场所产生的学习可以被看作是在社会环境中的持续性活动,那么这种学习就包括在工作目标导向下参加的各项实践训练。澳大利亚学者Billett认为学生所接受的支持和指导对他们的学习以及进入职场的准备都大有裨益[1]。除了学生能接受到的支持和指导之外,目标(学生个人目标,职业教育目标和工作任务目标)以及工作场所提供的活动都会很大程度上促进或者阻碍学生知识的学习和能力的发展。

从新手到技能熟练的能手,学徒的培养必须经过一个严格的培养程序,才能保证其培养出来的就业者符合岗位的要求。在这个程序中,教育目标和工作任务目标、指导和支持、实践训练是不可或缺的三大核心要素,它们是学徒制能否在职业教育中产生效能的基础。把握这些核心要素,是我们在构建现代学徒制过程中,把握学徒制的现代性特征[2],构建基于现代职业人才需要的学徒制教育体系需要注意的重要问题。

二、瑞典学徒制教育过程中的核心要素

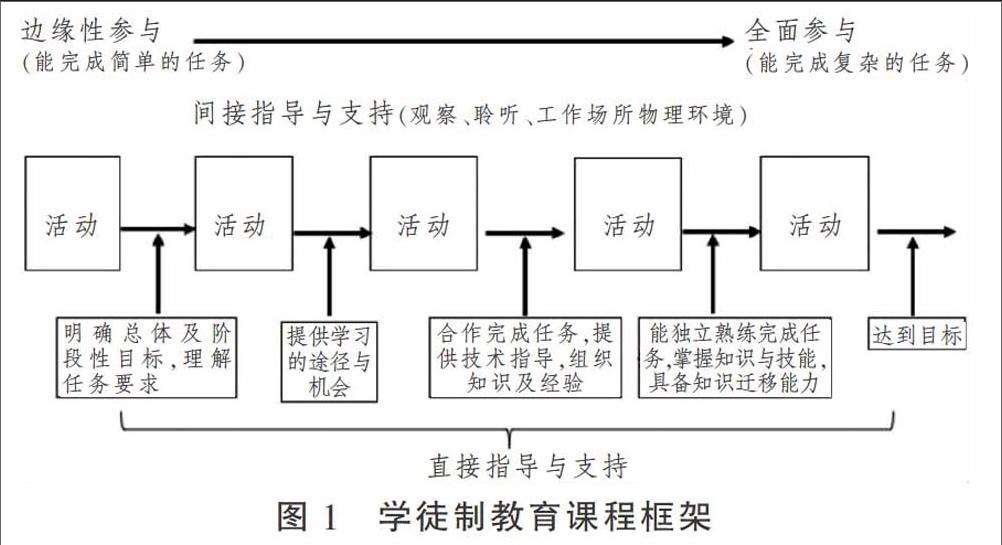

瑞典的学徒制教育课程框架借鉴了Stephan Billett提出的工作场所课程框架,如图1所示[1],这个框架展示了学徒从新手到能手(即从边缘性参与到全面参与)的学习过程,学徒在参与各种各样的实践训练、接受直接或间接的指导后,实际操作技能实现了从简单任务到复杂任务的渐进发展的过程。在这个框架中,学生在学习中需要达到以下目标:1.实现从简单任务到复杂任务的提升;2.通过合作学习获得学生个体不可能学到的知识;3.接受学习过程中直接与间接的指导[3]。

图1 学徒制教育课程框架

从图1可见,无论是参加USAE项目的学生还是雇佣学徒,明确的目标、获取指导和支持、实践训练是在工作场所学习的三大核心要素。

(一)教育目标与工作任务目标

不同类型的学徒制项目有不同的学习目标,且目标的来源不同。瑞典的国家职业教育系统为USAE项目的学生制定了工作场所的课程大纲,而雇佣学徒需要遵守相应行业为他们制定的学习目标(如建筑业的雇佣学徒的学习目标是由瑞典建筑委员会SCITB制定的)[3]。在工作场所中,参与活动才是学习的主要途径。然而,USAE学生参与工作实习后的学习成果是由国家制定的课程大纲中的教育目标来评价的。在实践中,大部分学生认为课程大纲中的教育目标与自己个人目标不一致,在他们看来,参与学徒教育就是为了找工作,在毕业后找到工作就是达成了目标[4]。导致了课程大纲目标、学生个人目标与工作任务目标之间的互相矛盾。

与之相反,雇佣学徒的学习成果是由企业/工厂的同事(技术熟练且可以为学生提供指导的工人)根据其任务的完成情况来进行评定的。由于这部分学生已经被雇用,因此他们的学习就不是以找工作为目的,他们更多关注的是工厂的任务需求。因此,参加USAE项目的学生对自己的学习目标总体来说是不明确的,雇佣学徒更多的是把学习目标与未来岗位的职业技能需求相结合,官方制定的目标对他们来说无关紧要。这就反映了一个现实问题:教育系统的目标与工作场所活动任务的目标可能是相互约束的,且在工作场所中教育与工作的边界也很模糊。但从总体上来看,虽然过程中的目标有所冲突,但工作场所的学徒培养目标与国家职业教育的总体目标是互相吻合的。

在学生进入工作环境后,企业/工厂的第一要务是帮助此类学生理解任务要求和岗位技能需求,树立对学习成果的期望和合适的职业发展目标。在这过程中,至少需要确定两个级别的目标:整体任务目标和阶段性任务目标,这是进行教学设计的重要依据。指导者的主要责任是为学生提供了解任务目标的途径,为学生明确每个岗位的技能与责任要求,这有助于他们更好地理解岗位的职业技能需求。这在学生实践活动中至关重要,学生只有在树立总体目标、了解岗位需求的前提下才能保证实际行为不会与目标偏离。在此基础上,学生可以合理地分配学习时间和精力,使短时间的工作场所学习效率最大化。在学生了解工作任务的目标后,工作场所也应该在其实践过程中提供有结构、有组织的帮助。

(二)指导和支持

对于学生个人来说,在工作场所参与活动、获得指导与支持能帮助他们明确并理解工作目标,并且在难以独立完成任务时通过他人的协助而获取相应的知识或技能。在实际的学习过程中,这种指导可分为间接指导与支持、直接指导与支持。

1.间接指导与支持。在参与工作活动的过程中,学生可以随时随地接受间接指导,如观察同事,学习相关任务的产品模型等。工作环境不仅仅是外部环境,它是工作中进行思维和行动过程中的重要组件[5]。间接指导最主要的方式有两种。第一种是其他工人提供的间接帮助,包括在专家、同事、同行或其他工人进行工作任务时或在讨论这些任务的过程中进行观察所得到的指导,学生通过这种方式的指导可以明确完成每个人特定任务所需的程序。这种形式的指导并不只是对新手学徒有价值,有经验的工人也会通过观察来使得自己的技能水平顺应岗位的需求变化而提升。第二种指导取决于学生所处的物理环境,任务的性质、完成任务过程中获得的线索、线索的价值等构成了工作场所的物理环境[6],但这种指导的功能性并不是确定的,大部分取决于学生能不能意识到环境中的有利因素以及学生对周围环境的利用率。工作场所在为学生提供间接支持应满足其最基本的需求:参与活动和实践的机会、与他人互动的机会、理解任务目标的途径及参与同事之间的讨论等[7]。以上两种间接的指导还为学习者提供了测量自己学习进程的标准,学习者在间接学习的过程中会对比自己与其他经验丰富的工人的操作水平,从而纠正自己的错误或者提升自己的操作效率。

2.直接指导与支持。工人之间的讨论是最有效的解决问题的办法,讨论的过程就是经验和实践性知识的直接来源。来自有经验的同事的直接援助和指导为工作场所的学习提供了重要的基础。这种帮助体现在不同的形式中,有经验的的同事能判断自身和学习者的水平并选择难度与之相适应的任务,他们能在适当的地方进行解释、操作指导和监督,以及给学生传授一些他们自己不可能发现的解决问题的“诀窍”。但前提是经验丰富的同事能理解并满足学生的学习需求。在目前的学徒教育中,这样直接的互动方式为大多数接受学徒教育的学生所选择,当然,学生对这些经验的组织也是工作场所结构性学习必不可少的条件。

根据指导者与接收指导者的互动水平,可将直接指导与支持分为以下三个阶段:第一阶段的指导包括帮助学习者选择适合他们的学习内容,为他们提供学习的机会,并且监督他们的学习进程;第二阶段的指导包括根据工作任务和目标帮助学习者获取所需的知识,这一阶段注重合作解决问题,合作完成任务后,在确定学习者能单独操作的基础上,逐渐撤销指导;第三阶段的指导旨在使学习者将学到的知识迁移到不同的环境或者任务中,关注学习者知识迁移能力、自我预测及调节能力、自我监控评估能力[8]。

无论是直接指导还是间接指导,都需要为学生提供以下支持:1.帮助学生以合理的方式组织活动以适应他们的发展需求;2.工作场所应为学生提供一切可观察的机会,这是学徒学习的基础和主要的方式;3.活动之间的切换之前应确认学生做好了相应的准备[9]。直接指导对学徒的影响不局限于引导实际操作,指导者与学徒之间的互动已经从简单的解决问题延伸到理解需求、应对需求、理解概念性知识与发展学习。

总之,在工作场所学习还是应该落实于活动的参与上,无论是日常还是非日常的活动,都可以帮助学生学习新的知识并且通过实践和指导进一步探索,这直接地决定了学生在工作场所学习的质量。大部分工作场所都可以为学徒提供这样的学习环境,但在其他地方很难创建或者模拟出能替代真实环境的学习场所。如有的大学为了让学校里的护士拥有实践经验,在学校创建了模拟病房,然而有工作经历的护士反映,模拟病房并不能完全表现出真实医院中的现况:如实习生一周工作70小时;护士之间的关系不友好;病人有困难时得不到及时的帮助;病人故意破坏医院工作秩序等现象,这些都不可能体现在学校模拟的环境中。真实的工作场所并不简单只是一个物理环境,而是社会环境中的一部分,特定工作环境中的活动是由以人与人相互影响为前提而进行的,这种互动在学习的过程中几乎是不可避免的。

(三)实践训练

学习和实践是相互依存的,学生通过参与有意识的、有目的的日常实践训练不断学习,工作场所的实践训练由于学习者的參与而更加丰富。学习就产生于参与实践训练时的思维变化和认知矛盾。这种过程中学习质量的高低将取决于:个体参与的实践类型;引导个体进入工作情景的因素(支持和指导);在工作情境中个体如何参与实践训练,如何与他人互动,如何将学到的知识传译到自己的认知结构中去[10]。这些因素综合起来会影响学习的过程和学习的成果质量。

在工作场所中,理解学习的中心在于学习者个人参与的任务与实训,包括各种已经熟悉操作的(“常规”)和一些新的(“非常规”)实训。“常规”实训在这里表示学习者日常生活或生产需要或依赖的活动,被视为是“常规”实训的一般都是发生频率较高的活动。“非常规”实训是指学生在之前的学习生活中从未或很少遇到过的活动[11]。无论是“常规”还是“非常规”实训,都需要学习者的思维和行动上的参与,才能对构建、加强或者组织知识发挥实质性作用。

1.“常规”实训。“常规”实训是学徒进行学习的主要活动类型,来源于生活中的常见事物,这种性质的实践训练实际上是巩固加强在生活中习得的知识,并将这些知识运用在实践中去。这个过程几乎没有新的知识,即使是一些较为复杂的实践,如给汽车换轮胎,也是一个加强已有知识的过程。目的在于将学习者脑中的概念逐渐转换成单一,熟练的动作程序,这样的过程称为“编译”[12]。“常规”实训为学习者提供将头脑中的概念与实际相联系的机会,然而这种机会在学校或其他教育机构里面是很少见的。在职业学校中,每个任务中学生只有一到两次重复练习的机会,他们常常将学到的概念囫囵吞枣,不能很好地理解所学的知识,没有“编译”的过程来帮助他们理解并联结各个概念间的关系。

2.“非常规”实训。除了调整、加强自身的认知结构之外,参与工作场所的“非常规”实训是学习者获得新知识的重要途径。所谓的“非常规”实训是指学习者在工作场所参与的实践活动是他们以前从未经历过的,对于他们来说这些实训的部分甚至全部都是新的体验。学习者在实际操作的过程中会面临比预期更多的选择以及一些从未遇到的状况。但对其操作程序熟料以后,学习者在达到目标的同时也收获了很多新的东西,对实训任务本身的认识、新方法的学习等。随着知识的扩展,脑中的旧知识与新知识产生的新的联系。

在尝试新的任务时,学习者们倾向于利用现有知识和工具来缩小已知和未知之间的差距。不同于已经程序化的“常规”实训,“非常规”实训需要有意识的思考。在进行新的任务时,熟悉任务中的所有变量几乎是不可能的,所以学习者不得不利用额外的资源(如模型,半成品,成品等)来更好地理解任务从而进行有效的尝试。

总之,在参与“常规”和“非常规”的实训后,学生应该体现出知识及技能上的变化,如能完成复杂性越来越高的任务;在完成任务的过程中有越来越强的责任感;在理解任务目标和了解任务完成程序的基础上总结经验以丰富自己的认知结构。

三、瑞典经验对于我国现代学徒制的启示

瑞典已经将学徒制教育广泛运用到各个领域并在促进职业教育发展和人才培养上效果显著。瑞典学徒制教育中学校和企业/工厂培养目标明确,责任分明,针对不同的职业开发具有不同特征的学习框架,在实际的操作中为学习者提供丰富的实践训练与全方位的指导。时下,我们正在轰轰烈烈地进行现代学徒制教育体系的构建。我国虽然有历史悠久的传统学徒制,但是现代学徒制与其的重要区别在于,现代学徒制的“现代性”体现为:功能目的从重生产性到重教育性,教育性质从狭隘到广泛,制度规范从行会层面上升到国家层面,利益相关者机制从简单到复杂;教学组织从非结构化到结构化。从核心要素的视角分析国外基于“现代工业人”塑造的学徒制,尤其是把握其核心要素可为正处于试点阶段的我国现代学徒制的实施带来系列启示。

(一)加强学校与企业或工厂之间的合作

瑞典职业教育与培训系统中的学徒制注重基础知识素养和实际操作技能紧密结合,学校和企业的人才培养责任分明。学校和企业在学徒制教育中扮演着不同的角色,只有两者通力合作才能真正的提高学生的培养质量,帮助学生达到实际工作岗位的需求。我国虽然目前颁布了推动校企合作的政策文件,但实际上可操作性较低,仍然缺乏具体的制度上的合作机制。瑞典的职业教育与培训系统为学徒制制定了具体的目标导向和操作框架,在保证不偏离目标的前提下,高效地完成对学徒的培养。

目前我国企业参与学徒制教育的积极性还有待提高,其根本原因是企业在不能保证实际利益的情况下需要破坏正常的运营秩序,并分配资源到学生身上,大大降低了生产效率,直接影响了工厂的效益,因此很多企业都不愿意为学徒制培养提供支持。为了改善这一状况,就要在确保企业效益的前提下利用各项激励措施来激发企业的参与度。

(二)课程内容应以岗位需求为导向,以实际生产任务为核心

学生参加学徒制教育的根本目的是使自己具备未来岗位所需要的知识和技能。因此,学校和企业应保证学生在工作环境进行实际操作的时间充足。在瑞典的学徒制系统中,大部分学生有1/3到1/2的时间都在工作环境中学习。学生通过参与难度不等的工作任务来将在书本上学到的知识组织运用起来,并渐渐熟练技能。与学校不同的是,工作环境能提供的不是教学,而是“强调个体参与实践的过程”。[13]这就要求课程内容的设置需要在强调实用性的基础上进行。首先,在学习者进入工作环境之前就应该帮助他们清楚认识工作岗位的要求和学习的目标;其次,针对不同的学生来分配不同难度的工作任务,在学生掌握知识和技能的基础上任务难度应递增,最后达到职业标准;最后,在学习者参加工作任务时,企业应分配经验丰富、技能熟练的工人给予技术上的指导,并且为学生创设可观察讨论的机会。

(三)制定工作环境学习框架,树立课程学习目标

瑞典将实行学徒制的目标明确定位为“为学生未来的工作生活做好充分的准备”,在这个总目标的导向下,不同类型的学徒制制定的不同的学习框架,各自涵盖不同的学習目标和学习内容。无论是学校还是工作单位,我国职业教育与培训体系应该树立以实际操作能力为核心,并含有促进职业知识能力、素质能力发展的总体培养目标,然后由教育部、学校、企业共同制定学徒培训条例与课程体系,建立注重实用性的不同功能的课程框架。

在校企共同确定人才培养目标的基础上,学校和企业应建立各自的考核评价标准,根据学生完成任务的情况和熟练程度来考核是否达到培养目标。阶段性考核得到目的是企业和学生自身监督学习进程,避免偏离学习和培养目标。

参考文献:

[1]Stephan Billett. Learning in the Workplace: Strategies for Effective Practice[M]. Australia: Allen & Unwin, 2001:30,126.

[2]关晶,石伟平. 现代学徒制之“现代性”辨析[J]. 教育研究,2014,10:97-102.

[3]Billett. S. Constituting the Workplace Curriculum [J]. Journal of Curriculum Studies. 2006(1):31-48.

[4]Akkerman.S.F. Crossing boundaries between school and work during apprenticeship[J]. Vocations and Learning, 2012(2):153-173.

[5]Scribner, S. Studying Working Intelligence: Everyday Cognition: Its Development in Social Context[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1984: 9-40.

[6]Stephan Billett, Learning in the Workplace: Strategies for Effective Practice[M]. Australia: Allen & Unwin, 2001:138.

[7]Metso.S, Vocational Students perspective on organizational factors enhancing workplace learning[J]. Education+Training, 2014(2):381-396.

[8]Magnus Fjellstrom Per Kristmansson, Learning as an Apprentice in Sweden[J]. Education+Training.2016(6):629-642.

[9]Aarkrog.V, Learning in the Workplace and the Significance of School-Based Education: A Study of Learning in a Danish Vocational Education and Training Programme[J]. International Journal of lifelong education, 2005(2):137-147.

[10]Stephan Billett, Learning in the Workplace: Strategies for Effective Practice[M]. Australia: Allen & Unwin, 2001:123-139.

[11]Jones.B, Enterprise and entrepreneurship education: towards a comparative analysis[J]. Journal of Enterprising communities: People and Places in the Global Economy,2014(1):34-50.

[12]Anderson, J.R. Acquisition of cognitive skill[J]. Psychological Review 1982(4):369–406.

[13]關晶,石伟平.西方现代学徒制的特征及启示[J].职业技术教育,2011(31):80.

责任编辑 王国光