《老乞大》系列语料中名词后缀“子”的历时演变

文 / 王丹

《老乞大》作为朝鲜族人学习汉语会话的教科书,记述几个高丽商人结伴由高丽王京到中国大都从事交易活动的见闻及经历,内容涉及教育、交易、契约、服饰、饮食等方面,是汉语史研究的重要资料。据记载,《老乞大》最初刊行于公元1423—1434年间,明代、清代都曾经根据当时的语言使用情况对原本进行修改,再次刊行。《老乞大》可以反映不同时期的语言特点。此外,不同版本语料中的词句大多对应,通过对比便可发现由元至清六百年间语言的发展演变情况。

李泰洙在《<老乞大>四种版本语言研究》[1]中对人称代词、助词、方位词及部分语法现象的演变进行了探讨,并将“《老乞大》四种版本句节对照”附在文后。该附录清晰、精确,有重要的史料价值,笔者根据此附录内容制作了《古本老乞大》、《老乞大谚解》及《重刊老乞大谚解》的电子文本。对《老乞大》系列语料中的名词后缀“子”进行研究,以期管窥“子”缀在元明清时期的发展演变情况。

一、“子”缀的来源及界定

自古以来,“子”字就有极其丰富的意义及用法。以《汉语大词典》“子”条为例,共收录实词义项33个,虚词义项5个,[2]1322“子”义的繁复可见一斑。“子”缀产生的缘由与其它词缀相似,大抵经历了由实至虚,即由实义泛化、虚化为词缀的过程。关于“子”缀的产生时间,王力认为:“上古时期‘子’字已经有了词缀化的迹象。”[3]263朱茂汉认为:“‘子’缀从上古萌芽;中古正式形成;近古急速发展,并在唐宋时代出现了‘V/AP+子’的格式。”[4]蒋绍愚、曹广顺认为:“唐五代时期‘子’缀的发展已经相当完备,宋代以后‘子’缀的用法更为活跃。”[5]93可见,元代前“子”缀的发展演变轨迹已经较为清晰。“子”缀在上古已出现虚化现象,魏晋南北朝时期得到进一步发展,唐代逐渐成熟,宋代后广泛出现。然而,鲜有学者对元代后“子”缀的使用情况进行研究。元代后“子”缀的使用频率较高,在对元、明、清代的语料分别进行共时计量研究之后,再将所得数据进行对比,便可呈现出元明清时期“子”缀发展演变的一些规律和特点。“子”缀的判定并非易事,王力曾提出“子”缀的判定标准。他认为有六种“子”不能当作词缀:“第一,是‘儿子’的子;第二,是作为尊称的‘子’;第三,是指禽兽虫类的初生者;第五,是指某种行业的人;第六,是指圆形的小东西。”[6]225笔者借鉴王力的观点对语料中的疑似“子”缀词逐一甄别。

二、《老乞大》系列语料中名词后缀“子”的使用情况

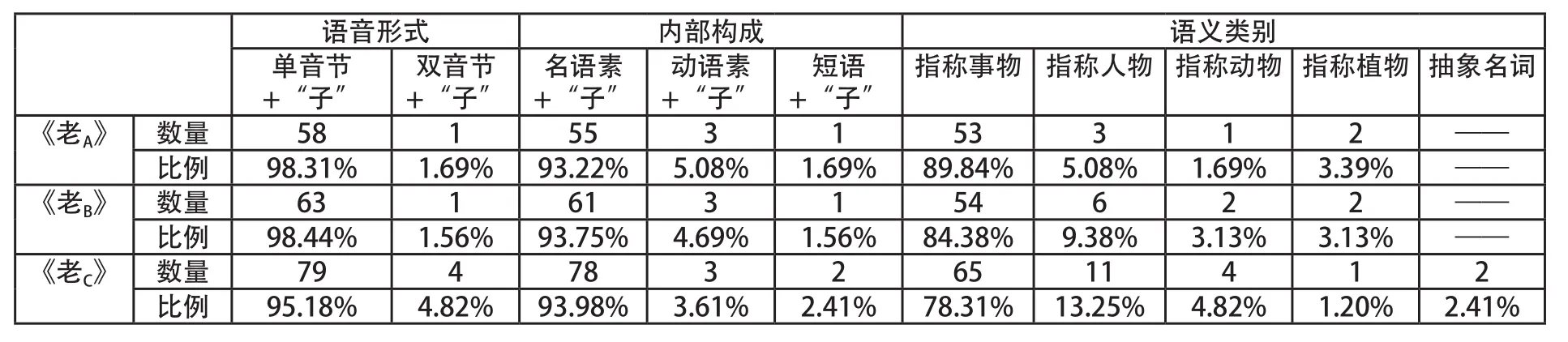

从语音形式、内部构成、语义类别等角度对不同时期的《老乞大》进行研究,不仅可以突显出每本语料及其所刊行时代“子”缀的特点,还可以为“子”缀的历时研究铺路,见表1。

《老A》中的名词后缀“子”共出现136次,不计重复,共59个“子”缀词。从语音形式上看,“双音节+‘子”’仅有1例,“单音节+‘子’”形式具有绝对优势;从内部构成来看,“名词性语素+‘子’”为最主要形式,“动词性语素+‘子’”有3例(度子、剪子、梳子),“短语+‘子’”中的短语仅限于偏正短语(车网子);从语义类别上看,“子”缀词多用于指称事物,指称人物的“子”缀词有3例(婶子、妗子、门子),指称植物、动物的合成词共3例(林子、竹子、豹子)。

表1 《老乞大》系统语料中“子”缀使用情况

《老B》中的名词后缀“子”共出现211次,不计重复,共64个“子”缀词。从语音形式上看,词根为单音节的词语占绝大多数,词根为双音节形式的合成词仅1例;从内部构成上看,“名词性语素+‘子’”形式的词语最多,“动词性语素+‘子’”(剪子、梳子、洒子)、“短语+‘子’”(车网子)的出现频率依次递减;从语义类别上看,“子”缀词多数用来指称事物,表称呼称谓的“子”缀词仅有6例(嫂子、婶子、妗子、妹子、门子、牙子),表动物、植物的词语共4例(林子、竹子、狗子、豹子)。

《老C》中的名词后缀“子”共出现281次,不计重复,共83个“子”缀词。从语音形式上看,“子”缀词的词根仍以单音节为主,由双音节词根构成的合成词有4例(车辋子、弓拿子、扮栺子、马驹子);从内部构成上看,“名词性语素+‘子’”形式的合成词最多,“动词性语素+‘子’”共有3例(剪子、梳子、洒子),“短语+‘子’”仅限于偏正短语(车辋子、马驹子);从语义类别上看,指称事物的词语占绝对优势,表称呼称谓的词语共11例(婶子、妹子、嫂子、牙子、儿子、舅子、孩子、婊子、鞑子、妗子),指称动植物的词语共5例(林子、豹子、狗子、驴子、马驹子)。

三、《老乞大》系列语料中“子”的演变规律

元明清时期的“子”缀较为活跃,不同时期的《老乞大》语料中“子”缀词的数量及出现频率都较高。

(一)自元至清“子”缀使用频率不断增高

元明清时期,“子”缀合成词平稳发展,数量及出现频率均有所提高。但元明时期,“子”缀词的数量仅略有增加,出现频率增高;直至明清时期,“子”缀词数量、出现频率才均有明显增长。先出现已有词语使用频率的增长,而后才有“子”缀结合能力的增强,“子”缀词数量的增多,这体现了语言的发展规律。

(二)“名语素+‘子’”形式的合成词最为常见

元明清时期“子”缀结合能力较强,可与名词素、动语素、形语素、短语结合。其中,名语素作词根所占比例最大。早在汉魏六朝时期,汉语附加式双音词就已经广泛分布并呈现出一定的规律性。[7]70发展至元代,汉语双音化倾向已非常明显,尤其在指称人物、事物时,“名语素+词缀”已经成为主要形式之一。在众词缀中,“子”缀虚化后语义模糊,涵盖范围广,恰好满足了双音化需求,因此“名词素+‘子’”成为使用频率最高的一种形式。此外,语料的“子”缀虽只能与偏正短语结合,但由元至清用例数量略有增加。笔者对明清时期的《金瓶梅词话》、《儿女英雄传》进行检索,发现“子”缀可粘附于偏正短语(白浆子、铁环子)、联合短语(娘母子、碗筷子)、“的”字短语(小的子)之后。这说明,明代以降,“子”缀可粘附的短语形式更加多样化,结合能力有所提高。

(三)指称事物类的“子”缀词占绝对优势

“子”缀合成词主要用来指称人物及事物,其中指称事物的“子”缀名词所占比重最大,各语料中的“子”缀词均可以指称生活用品、服饰、身体器官、建筑景物、食物等类事物。指称人物、动物、植物及抽象名词类的“子”缀词数量依次递减。

(四)《老乞大》系列语料中“子”缀词的变化情况及其原因

与《老A》相比,《老B》中“子”缀词的出现频率大幅提高,但“子”缀词数量没有增加。这说明,元明期间“子”缀词变化并不明显。然而发展至清代,《老C》中“子”缀词数量明显增多,与《老B》相比,新增25个“子”缀词,有6个“子”缀词消失。

1.新增的“子”缀词及其原因。《老C》中新增25个“子”缀词,占《老C》子缀词总量的30.12%。清代新生的“子”缀词仍以指称事物为主(74.19%),在25个“子”缀词中,生活用品类词语最多,其次是其它事物类及称呼称谓类。新增词语中有10个在《老B》中没有对应形式,即完全是在清代产生或命名的事物或概念,它们是:舅子、马驹子、橘子、盒子、匙子、鞭子、弓拿子、扮栺子、珠子、样子。这部分词一方面反映了清朝与元明相比,物质生活更加丰富、人们认知水平不断提高,同时也可以说明,清代“子”缀已经发展完善,使用率较高,在词根后附加“子”缀的形式已成为新事物命名的一种方式。

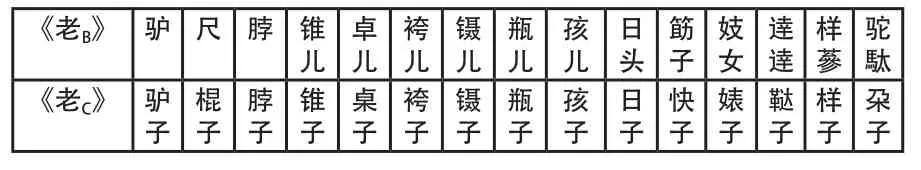

2.《老B》、《老C》中对应“子”缀词的变化方式及其原因。《老C》中有15个词语在《老B》中有对应形式,见表2。

表2 《老B》《老C》“子”缀词对照

通过观察这15个词语的变化方式,我们可以得出结论:

(1)清代仍有一些单音节词运用附加“子”缀的方式转化为双音节词。“驴”、“脖”、“尺”,变为“驴子”、“脖子”、“棍子”。计量单位“尺”在《老C》中用计量的工具“棍子”来代替,根据语料内容,一尺= 一棍子。

(2)元明时期的部分“儿”缀词在清代转变为“子”缀词。“锥儿、孩儿、袴儿、镊儿、瓶儿、孩儿、卓儿”中的后缀“儿”在《老C》中变为“子”;另外“日头”的后缀“头”变为“子”,“儿”缀与“子”缀有许多相似之处,然而“儿”缀在明代之后开始衰落,而“子”缀的使用频率却越来越高。元明时期的“儿”缀词沿用至清代主要有两种变化方式,一是直接脱落,二是转化为“子”缀。

(3)非子缀双音节词变为“子”缀附合式双音节词。“妓女、逹逹、身材、样蔘、驼駄”等非子缀词变为“婊子、鞑子、身子、样子、朶子”等附合式合成词。在清朝时人们将一些非“子”缀词变成“词根+‘子’”形式进行使用,这种转变说明清代附加式构词法及“子”缀词的盛行。

3.减少的“子”缀词及其原因分析。《老B》中有6个“子”缀词在《老C》中变成了非子缀词,它们是“门子、布子、竹子、面子、背子、妗子”。其中,除“妗子”变成了“连妗”外,其余5例均去掉“子”缀,只保留词根,变成“门、布、竹、面、背”。元明时代的“子”缀词发展至清代词缀脱落,变成了单音节词语。它们虽然数量不多,但也可反映出“子”缀发展至清代已经较为完善,在不断运用“子”缀构造新词的同时,对已有“子”缀词进行整合,一些不需要添加“子”缀的词语重新回到单音节词语的行列。

四、结语

对《老乞大》系列语料中的名词后缀“子”进行共时专书研究及历时对比研究,我们可以管窥“子”缀在元明清时期的发展演变情况。由元至清六百年间,“子”缀使用频率不断增高。从构词形式来看,“名语素+‘子’”式合成词最为常见;从语义类别来看,指称事物类的“子”缀词占绝对优势。“子”缀在元明语料中并无明显变化,直至清代《老C》中才出现较大变动。25例新增“子”缀词说明清朝的物质生活更加丰富,附加式合成词使用范围更广;消失的6例“子”缀词反映出“子”缀发展至清代已经较为完善。在不断运用“子”缀造词的同时,对已有“子”缀词进行整合,这体现了语言的经济性原则及语言系统内部的自我调整。

[1]李泰洙.《老乞大》四种版本语言研究[D].中国社会科学院,2000.

[2]罗竹风.汉语大词典[M].上海:上海辞书出版社,2013.

[3]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2004.

[4]朱茂汉.名词后缀“子”“儿”“头”[J].安徽师大学报(哲学社会科学版),1982(1).

[5]蒋绍愚,曹广顺.近代汉语语法史研究综述[M].北京:商务印书馆,2005.

[6]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2004.

——针对对外汉语语素教学构想