“慧玩”:顺应儿童发展的课程变革

【摘 要】玩,是儿童之天性,“玩”性的缺失不利于儿童的健康成长。“慧玩”课程,遵循儿童成长的规律,抓住儿童的年龄特征,探寻儿童“玩”性的源点,在不同的年级积极开发微课程,形成具有系列化、情境化、可视化与交互化的实施过程,促使儿童向着教育的终极目标——成为完整的人。

【关键词】“慧玩”;儿童成长;课程变革

【中图分类号】G423.07 【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2017)10-0049-02

【作者简介】赵敏芳,江苏省无锡市连元街小学(江苏无锡,214001)教师,高级教师。

“儿童”,从本质上说,就是“未成熟”“未确定”“成长中”,就意味着可能性、独特性与创造性。儿童的成长,缺失了“玩”性,则不能称其为儿童。当然,“玩”,也不等于瞎闹腾,如果没有一定的引领,儿童的玩可能只是停留在浅层次的追追打打中。如果没有一定的设计,儿童的玩可能会“玩”得低龄化,在原有的水平上打转。如果没有科学合理的课程,儿童的“玩”可能会存在盲目性与零散性。我校从儿童生长的特性与规律考虑,为儿童设计了校本“慧玩”课程,给他们打开了一扇窗,“玩”出学问,“玩”出文化,“玩”出创意,真正持久地发展儿童思维,促进儿童的成长。

“慧玩”课程,不仅是一种教学内容的全面更新,更是一种教学理念向“人”回归的行动,它的核心指向促进儿童的主动发展、全面发展、和谐发展。课程不再只是“制度课程”,而是“体验课程”,是教师与学生实实在在体验到的课程。“慧玩”课程,是促使儿童“获得解放与自由”的课程,具体包括一年级——“我”,二年级——“我们身边的虫虫”,三年级——“我是一个泥娃娃”,四年级——“一片树叶的故事”,五年级——“纸”,六年级——“我们”六组微课程。力求让课程既符合相应年级学生的认知规律,又打破学科界限,从多个角度实现视域融合,体现“我与自我”“我与自然”“我与家乡”“我与社会”的课程核心理念。

下面,以五年级的“纸”这一微课程为例具体阐述“慧玩”课程的特点。

一、“慧玩”,一个系列化的文化过程

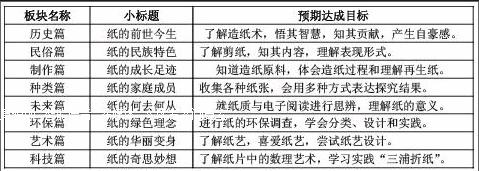

本课程以“纸”为主体,开展以“纸文化”为核心的校本课程研究,充分关注课程的整合,在对纸的不断研究中,增强儿童的动手操作能力、探究与创新能力,引发学生向学习深处前进,以儿童的方式“玩”出智慧,包含如下表所示的八大板块。

这一课程的教学对象是五年级学生,安排在每周五下午半天的活动时间,每次时间为90分钟。按学生原有的基础,依靠其个人的学习力,对于纸的认识没有办法这样系列化,并做到深入浅出。纸,从蔡伦的造纸术到民风民俗,从纸的构成到纸的形态,从纸的环保到纸的走向,从纸的艺术到纸中的科技,可谓林林总总,包罗万象。经历这样的过程,儿童的认知会从浅层走向深刻,对身边文化的关注,对身边现象的思辨,已远远超出“纸”这一微课程的主题。纸,在这里已不仅仅是一种可以书写的工具,更是一种文化的传承,它是有故事的,更是有意思的。

二、“慧玩”,一个情境化的社会过程

新课程改革16年,就是把“课程结构”作为这一系统工程建设的突破口,我们努力建构分科课程与综合课程相结合的课程体系,加强教育内容的综合性,软化学科边缘,扩大学生实践的时间与空间,加强学生与社会的联系,进而提升学生解决实际问题的能力。“慧玩”课程,则将学生与社会的融合具体化,充分鼓励学生走出课堂,走出学校,学会做小组研究,学会做调查报告,在体验中得到领悟与提升。

在了解纸的种类时,学生小组合作研究牛皮纸、作业纸、餐巾纸在透明度、吸水性、柔韧性等方面的不同特性。在从相同角度研究时,可以使用不同的方法去体验,如手撕法、浸水法、揉搓法等,把研究所得记下来,回家后可以与父母交流,再拓展研究其他纸张的性能,并与生活相结合,初步体会到不同纸张的不同作用,做到“知其然,更知其所以然”。这一过程既有情境的创设,又有父母的参与,形成了一个开放的情境化的社会过程,最受益的自然是儿童。

关于节约纸张的研究,则更属于一个开放的过程。从调查主题、调查问卷的设计,再到实地调查、数据统计与得出结论,都是让学生在具体可感的情境中进行的,一方面培养了其对纸张的环保与节约意识,另一方面使儿童在实践中获得了真实体验。在这样的过程中,成长不是强加的,不是成人意志,而是儿童作为主体所自觉产生的。

三、“慧玩”,一个可视化的探究过程

杜威曾从经验的角度论证了人的创造本能。他认为儿童生来就有四类本能:社会本能、制作本能、探究本能和艺术性本能,并将之视为课程开发的起点。杜威的贡献就在于为人的自由价值和创造权确立了经验基础。探究与创造对人而言首先具有目的论或价值论意义。当儿童的精神自由处于一定的境界时,探究欲就会被充分调动起来。

在“纸”的微课程中,对于古代的印刷术,学生是很陌生的。如何拉近学生与印刷术的距离,让印刷术“看得见”,动手操作就能让学生亲身体验,并乐在其中。学生准备一块比较大的肥皂,一把削皮刀或一两根小木棍,设计好需要刻的字样,反方向设计,再用复写纸印在肥皂上。随着字样,学生可以进行雕刻,雕刻完成,涂上印油,铺纸印刷。学生可以单独雕刻,也可以小组合作雕刻,小组雕刻时可以设计好标语,进行活字印刷。

再如,在欣赏剪纸艺术之后,即进行剪纸的体验活动,可以将内容定为选择校园的一角,让学生在欣赏纸文化的同时,也能够观察校园,作为爱校爱家鄉的一种实践活动。之后,组织学生对剪纸作品进行评选,使剪纸的整个过程浑然一体而又充满趣味性。在关于纸的微课程里,这样的探究实践很多,学生完全在一种精神自由里体验探究的乐趣,而这种过程全部是看得见的过程,真正实现了可视化的探究。

四、“慧玩”,一个交互化的合作过程

康德曾指出:人有联合他人的倾向,因为他在和人交往状态中有一种比个人更丰富的感觉,感到更能发展自己的自然禀赋。教育是人和人心灵上的最微妙的相互接触。

在“慧玩”课程之“纸”的微课程中,课堂上的小组合作,如做再生纸、搭纸牌、做纸艺等都需要小伙伴的参与。课堂外的调查访问、参观实践也同样需要合作,儿童会在此过程中摆脱权威的束缚,相互尊重,相互合作,共同体验。这生生之间的交往是平等的、无拘无束的、没有强制的,所以就更能促进学生的主动性、创造性的发展,而这恰恰是儿童成长所必须积累的素养。同时,师生交往也给予儿童长久与深刻的影响,师生的视域可以融合,交往过程中也能积极反馈,矫正存在的问题,从而使学习走向深入,学习能力也会得到相应提升。“慧玩”课程,在交互化的合作过程中创造了丰富的课堂,带给学生在学科课程中所体验不到的快乐,为学生的发展提供了机会,就某一主题而言,不仅增大了信息的量,也提升了理解的质。

格鲁吉亚儿童心理学家、教育家,原苏联教育科学院院士阿莫纳什维利这样说:“一个孩子不会顽皮,这就意味着他丧失了某种东西,他内在的某种重要的东西没有得到显露和发展。”这“内在的某种东西”更多意义上是指儿童的天性。“慧玩”课程,在顺应儿童天性里努力保护着儿童“内在的某种东西”,并使儿童向着成为完整的人不断发展迈进,这是一种具有现实意义的课程变革。<\\Ysc01\d\江苏教育\2017年\2017管理\02\KT1.TIF>