陕北民歌产业化开发对策探讨

摘要:陕北民歌作为世界级的非物质文化遗产来说,在我国的传统文化中占据了非常重要的地位,为了能够更好的继承并创新陕北民歌,笔者结合自身的经验总结出了几点陕北民歌产业化的开发对策,其中包括进一步完善本土的普及化过程、进一步提高陕北民歌的创作质量以及进一步调整陕北民歌的产业结构等等,以期能够通过陕北民歌的快速发展,对整个区域发展与民族进步都带来一些正面的促进作用。

关键词:陕北民歌 民歌产业化 产业化开发

陕北位处于多省的交界地带,其拥有着独特的民族文化特色,而陕北民歌就是其中最具代表性的一种艺术形式。在经过了漫长的历史发展后,陕北人民在生活实践与文化创新的过程当中积累出了带有地域特色的歌曲类型,其不仅是陕北人民生活状态的缩影,同时又表现出了陕北地区的民族文化内涵,是非常宝贵的一种民族文化。

一、陕北民歌的发展历史与发展现状

(一)发展历史

陕北民歌的发展历史源远流长,根据目前可以查找到的学术研究成果来看,陕北民歌最初的问世时间在秦朝时代。相较于其他地区的民歌艺术,陕北民歌在一开始也是由农民在田间作业时所随口喊出的号子,它本身是劳动人民由内而外的一种情感宣泄,其中蕴藏着人们内心深处最原始的呐喊。在经过了一段时间的发展以后,陕北民歌的表现形式开始变得愈发丰富,逐渐衍生出了小调、信天游等等,并且得到了越来越多人的喜爱与关注。

(二)发展现状

伴随着社会发展速度的不断加快,人们的审美情趣也开始变得更加的多元化,各种各样的通俗流行文化涌现出来,这也在无形当中将陕北民歌推向了愈发边缘化的境地。由于陕北民歌本身不具备比较完善的自我保护体系,从而在文化资源不断发展的当下逐渐形成了“中心塌陷”的尴尬情况,间接的导致了其他地域对此文化资源的肆意抢夺。在最近几年来,陕北民歌虽然也在积极的顺应时代的发展而做出了一些契合度较高的改变与创新,但是在总体的表现上仍然显得差强人意,具体如下:

首先,陕北民歌的受众群体变得越来越少,在上世纪三四十年代时口口相传的繁荣景象早已不复存在,即使是在陕北地区中的一些乡镇,也几乎看不到有关于陕北民歌的民间活动。造成此种现象的原因有很多,其中,由于受到了信息技术的影响,新一代的年轻人大多只对流行歌曲感兴趣,只有少数年纪较大的人会经常的哼唱一些陕北民歌的片段。另外,虽然仍然有很多以演唱陕北民歌谋生的表演艺术家能够完整的演唱陕北民歌,但是却缺少了一些原汁原味的感觉;其次,现在比较流行的一些陕北民歌大多都是年代非常久远的,例如《兰花花》《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》等等,几乎没有一些能够与时俱进的陕北民歌出现,长此以往,陕北民歌的发展与创新会变得止步不前,从而逐渐淡出人们的艺术视野。

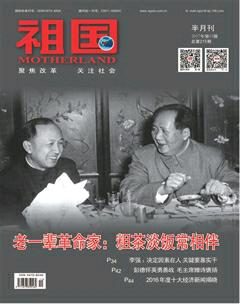

演唱陕北民歌的歌手大致可以被分为三种类型:首先,歌手本身的知名度较高,他们通过演唱经典作品而积累了一部分听众,比较具有代表性的歌手为李政飞。这种类型的歌手无论是演唱功底还是创作能力均表现的出类拔萃;其次,歌手本身的经典类演唱作品较少,致力于对陕北民歌的改造与创新,代表着为李星。李星曾在上世纪的九十年代,将一曲经典作品《东方红》改编成了摇滚形式,赋予了民歌以新鲜的血液与时尚的标签,从而获得更多年轻群体的喜爱;最后,这部分歌手是来自于民间的演唱者,他们本身的名气并不大,所选择的表演地点也是在当地的街头或旅游景点。这种类型的歌手完全是为了生活或要娱乐来进行陕北民歌的演唱,因此也是最贴近生活真实状态的一种表演形式。这些隐藏在闹市中的演唱者身兼传承陕北民歌的重任,在传播陕北民歌的艺术的同时从中获得并不丰厚的报酬。在此种形势下,曾经风极一时的陕北民歌就显得更加落寞与寂寥。

二、陕北民歌产业化开发的重要意义

陕北民歌本身具有着丰富的艺术内涵,它是对陕北人民生活常态与文化内涵的情感表达。民族的发展即为世界的进步,陕北民歌作为非物质文化遗产来说,是由勤劳朴素的陕北人民所创造出来的精神瑰宝。在当前的时代背景中,我们需要做的是在充分继承陕北民歌的同时,在其中融入符合时代发展脉络的新元素,在传承好陕北民族文化精髓的基础上,将我国传统文化的软实力淋漓尽致的发挥出来。

陕北民歌是由万千普通群众所创造出来的,它不仅具有着超强的亲民性,并且还拥有着顽强不惜的生命力。在陕北民歌产业化的开发历程中,最为重要的两个方面即为艺术价值与产业价值,只有更好的满足于民众的精神需求,才能够赋予陕北民歌以更多的审美价值与艺术鉴赏价值,继而让它在日后的艺术之路上更加踏实的发展下去。

从音乐文化的角度来分析,促进陕北民歌的产业化十分有利于我国民族音乐的健康发展。作为一种原生态的民族歌曲来说,它本身同时具备了社会、历史、文化以及哲学等多个方面的文化内涵,它不仅仅是一种用于消遣的歌曲形式,同时也是人们不能缺少的精神食粮。基于此,在日后的发展历程当中,我们要以发展和创新的眼光来看到陕北民歌的产业化开发,充分的运用好当前的先进技术来将陕北民歌推向更大的舞台。

三、陕北民歌产业化开发的对策建议

(一)进一步完善本土的普及化过程

在过去,陕北民歌在陕北地区拥有着较高的知名度,几乎可以用妇孺皆知与家喻户晓来形容,伴随着时代的不断发展,陕北民歌在绝大多数的年轻人群体中已经变得越来越陌生,一些95后、00后的人连陕北民歌的名字都没有听过。为了能够帮助陕北民歌重新聚集扎实的群众基础,当下首先需要完成的一项任务即为进一步完善陕北民歌在本土的普及过程。正如孔子所说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”只有让百姓了解到陕北民歌、真正喜欢上陕北民歌,才能够让他们自觉的为陜北民歌的传承与创新奉献出自己的一份力量。

陕北民歌的产业化开发需要在广大的干部群众中展开,各个地方上的文化管理部门与相关从业机构要积极的开展一些以陕北民歌为主题的演唱活动,借助于电视传媒与网络传媒的力量来举办一些大型的陕北民歌大赛,同时针对那些一直从事陕北民歌传承与推广活动的团队给予最大的支持,让这种充满生命力的民族歌曲走进千家万户。

(二)进一步提高陕北民歌的创作质量

陕北民歌的产业化开发是一项过程复杂且环节众多的工作体系,但是在具体的实施过程中却又是非常的直接,各个部门所要做的就是靠产品说话,靠过硬的歌曲创作质量来提高陕北民歌的知名度。无论是何种类型的艺术歌曲,其内在的艺术素养与艺术内涵都是最为重要的两点内容,如果想要让陕北民歌在当前的市场经济环境中争得一席之地,其中最为重要的一项工作即为全面提高陕北民歌的艺术造诣。一方面要将老一辈的陕北民歌艺术家聚集到一起,让他们说出陕北民歌在发展历程中所遇到的诸多问题与困难,另一方面还要虚心的听取青年陕北民歌歌唱家对其日后的发展创新所提出的想法,在继承优秀陕北民歌资源的基础之上,尽可能的去贴合当代大众人群的欣赏趣味,为陕北民歌的产业化开发积累更多的筹码。

(三)进一步调整陕北民歌的产业结构

1.积极适应市场环境,全面提升产品价值

从某种程度上来说,陕北民歌的产业化开发本身就是一个对市场导向的适应过程,产业化的核心之处即为赢得市场的支持,而来自于市场的需求则决定了市场的发展导向,基于此,陕北民歌这种传统的艺术形式就必须要做到“传承与创新一把抓”。事实上,对市场需要的积极适应就是陕北民歌在不断提升作品价值的过程,艺术品本身的价值判断就是需要通过市场中的购买活动来加以体现,因此在日后的产业化发展历程中,陕北民歌一定要密切的观察行业市场的发展脉络,争取在较短的时间内获得更多的关注度。

与此同时,针对陕北民歌来说,我们还可以在现有的基础之上开发出更多的推广渠道,使其不再单一的通过网状交替的方式来占据更多的市场份额。通过唱片公司来发表陕北民歌的唱片是最基础的形式,同时还可以利用一些其他类型的传媒媒介来完成产业结构的融合。只有按照这一思路来建设出一条以陕北民歌为主脉络的协作链条,在尽可能满足各方参与者实际利益的前提下,才能够通过高效率的分工合作来形成一个组织完善的产业,继而将陕北民歌的艺术价值淋漓尽致的发挥出来。

2.扩大消费市场

陕北民歌的市场价值提升,主要依赖于陕北歌曲的作品质量以及在行业市场中的增值能力。如果想要顺利的实现陕北民歌的艺术产业化,其中最为重要的一个环节即为加大宣传调研力度,利用现有资源来扩大陕北民歌的受众群体,借助于群众的力量来开拓出更有针对性的消费市场。

根据我国当前的文化市场发展现状来看,陕北民歌的市场发展渠道正在不断拓宽的过程中,受欢迎度也出现了比较明显的提高,从而显示出了比较乐观的升值空间。在此种形势之下,各方参与者可以通过诸多创新式的营销方法来进一步的扩大陕北民歌的受众群体。通过对陕北民歌的创意来源渠道进行分析后可知,它们要么是来源于艺术本身,要么是来源于市场需求。当创作者在为了艺术而进行歌曲创作时,会不由自主的在其中注入自己的所有精力;当创作者为了满足市场需求而进行歌曲创作时,则会自发的去迎合市场的创意形态。为此,在针对民歌艺术进行自主开发与自主创新的过程当中,需要重点考虑的是对历史文化的传承与创新,确保自己所搜集的创作素材能够受到大众的喜爱。虽然文化作品本身需要具备较强的文化性,但为了能够长久的发展下去,同时也应具备一定的市场性,只有得到市场的高度认可与大力追捧,陕北民歌的创意实践才会获得更大的动力。事实上,文化产品的成功与否,需要观察其是否能够在市场中扎根,并且获得同付出成正比的市场份额,如果想要创造出特色化的文化品牌,就需要所有参与其中的经营者来根据市场的变化情况来不断的完善营销策略,积极的投入创新精神,深入的挖掘出项目领域中所存在的文化元素与文化品味,同时还要将挖掘出来的文化资源赋予时代的特征,结合消费者的消费特点、消费模式、消费喜好来进行恰到好处的改变。

目前,在此方面做的比较成熟的有来自于云南昆明的《云南映象》以及来自于广西阳朔的《印象?刘三姐》,这些作品的成功主要取决于以下三个方面的因素:首先,在当地选择农民作为演员;其次,选择本地区流行的民间歌曲、民间舞蹈以及民间文化,在其中加入适当的时代元素;最后,将艺术表演同当地的旅游产业相互结合,利用旅游业的力量来带动文化产业的快速发展。不难看出,这两个文化产品都很好的做到了运用本土资源来吸引关注,并且将相对传统的文化产业同相对发达的经济产业巧妙的结合到了一起,从而创造出了的辨识度极高的民歌艺术品牌。

3.政府扶持

我国当前的经济体制决定了政府部门在行业市场中所拥有的强大宏观凋控能力,因此陕北民歌的产业化开发离不开政府部门的大力扶持与正确引导。首先,政府应进一步加大对非物质文化遗产的扶持力度,为陕北民歌的产业化开发创造出良好的市场氛围;其次,政府部门要为陕北民歌的产业化开发基于一定的资金支持,帮助其度过发展过程中的难关。

四、結语

毋庸置疑的是,陕北民歌的产业化开发是一项长期、艰巨、复杂的系统化工程,我们不仅需要按照文化产业的发展脉络来循序渐进的完成对陕北民歌的产业化开发,同时还要着重的夯实此项工程的基础工作环节,切实做到一步一个脚印。一方面要重视对软硬件设备的开发与建设,另一方还要注重对专业化人才的培养,凸显出应有的精品意识与品牌意识。在日后的陕北民歌产业化开发工作,我们要坚决摒弃粗制滥造、摒弃应付了事、摒弃走马观花,继而打造出精品的陕北民歌产业。

参考文献:

[1]吕政轩.陕北民歌的文化价值及其产业化发展的策略思考[J].文化遗产,2014,(06).

[2]王东方.简析陕北民歌的文化背景及其产业化价值[J].价值工程,2013,(11).

[3]刘晓珊,刘玉林.论陕北民歌的传承、保护与发展[J].交响(西安音乐学院学报,2015,(02).

[4]胡友孙.非物质文化遗产保护视角下的陕北民歌语言类美学探析[J].西北民族大学学报)哲学社会科学版),2014,(01).

[5]张志斌.陕北民歌形成的历史渊源及其调式特点[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2015,(11).

[6]齐书宇,韩俊伟.新兴文化产业的地位和文化产业发展趋势[J].马克思主义与现实(双月刊),2016,(05).

(基金项目:本文为榆林市科研项目:陕北特色文化创意产业平台构建研究与示范,项目编号:2015-cxy-08-04;榆林职业技术学院院级科研课题:文化产业视阈下陕北民歌的开发出路,项目编号:K201402作者简介:付艳芳,榆林职业技术学院讲师,硕士研究生。)