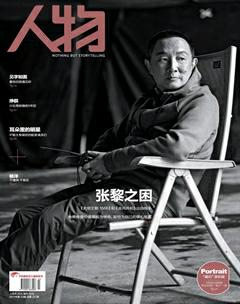

张黎之困

卢美慧+魏晓涵+单子轩+吴呈杰

这是中国最好的历史正剧导演,同时也是大众流行度与其重要地位完全不匹配的导演。

人们会轻易地发现,尽管叙述的主题在历史深处,但张黎无非是想在历史中寻找现实的回声。

然而他与他的作品太过锋利严肃,既不获权威喜爱,亦不讨市场欢心。

一个将传播价值观视为使命的导演,恰恰为自己的雄心所累。张黎熟悉这一切,

那是他作品中恒有的主题—人受困于身份与命运挣扎沉浮,一切都是天注定。

随时要逃跑

2月底的一天,在上海SMG举办的2017中国电视剧品质盛典颁奖礼上,由胡歌牵头,全场演员集体向老戏骨李雪健致敬,向来谦逊的李雪健缓缓地从座位上站起,两次说道,你们不要(夸我),这回我是冲张黎来的。

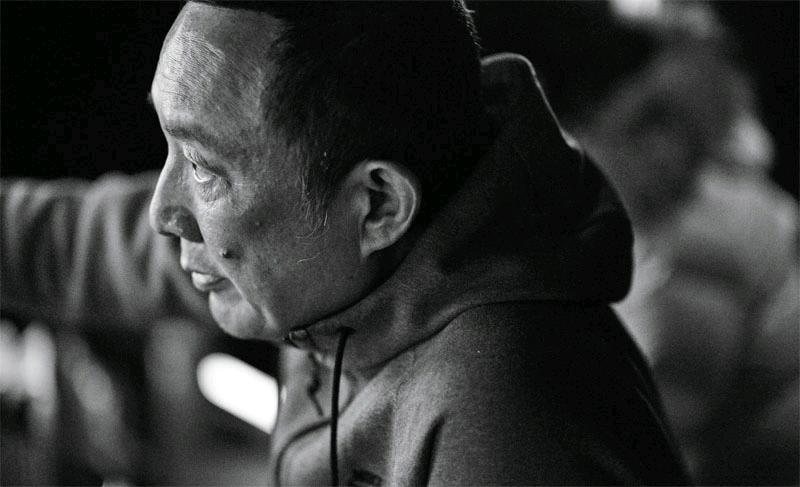

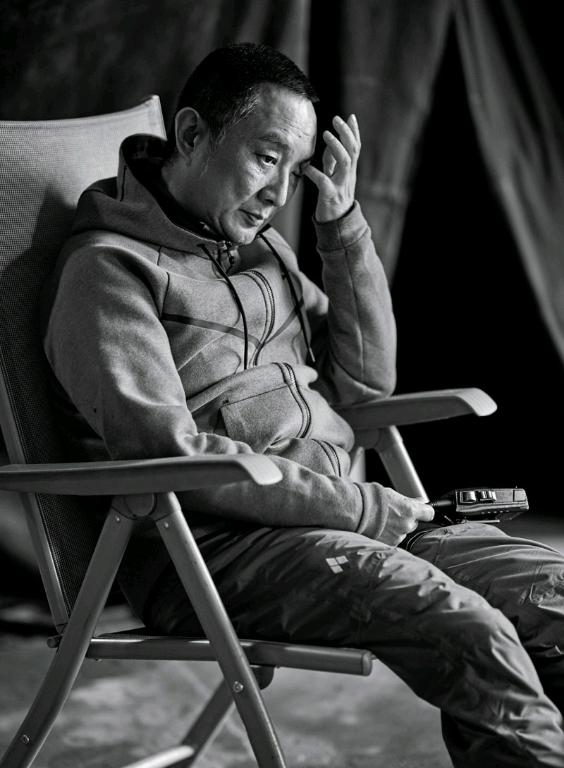

台下的张黎坐在李雪健的后排,躬身致意。张黎比李雪健小3岁,看上去却比李雪健年轻许多,不高,精瘦,寸头,戒烟戒了几年,嘴里一直嚼着一种含尼古丁的口香糖,根本不像已经60岁的人。

这天工作人员嘱咐他,人家都是西装华服,你换身衣服吧,张黎脱掉红色运动外套,换了件灰色薄款冲锋衣,配上冲锋裤和登山鞋,一副随时要逃跑的样子。

张黎是北京电影学院1978级黄金一代的一员,与张艺谋、顾长卫是摄影系的同班同学。但和老同学们在电影领域乘风破浪不同,张黎干了10年电影摄影,再转头扎进了电视剧领域。

2016年,李雪健与张黎合作《少帅》,那时张黎已经名声在外,是国内拍摄历史剧最好的导演。

《少帅》拥有典型的张黎风格—题材是大众很有偏见的张学良,主角是当年身陷风波的文章。但张黎的好友、演员王学圻说,他对历史的痴迷,就痴迷在“查到这个人不为人知的那面”,他不会按照思维定势去塑造人物。

王学圻犹记得张黎最广为人知的作品《走向共和》拍袁世凯做手术,袁疼得满床骨碌,像小孩一样喊叫。他注意的是大人物的小反应,要表现得大家都一样,跟正常人一样,他是个人,不是个神。

当天的颁奖礼凑齐了大半个娱乐圈,等候明星的粉丝将驻地酒店围了好几层,电梯门打开,粉丝们伸长的手臂举着手机伺在半空,张黎顺势拐到侧门溜了。

要走红毯,张黎和李雪健老哥俩心知肚明,这天的主角并不是他们。俩人都不想去,互相开玩笑打镲:去了落差多大啊,别人都是尖叫掌声,轮到咱稀稀拉拉的,臊得慌,自尊心兜不住。

当天李雪健作为嘉宾给张黎颁了奖,因为《少帅》,张黎拿了个年度导演。站在台上,他也没感谢这个感谢那个,而是讲到了电视剧的品质,“品质品质,先有品才有质,品是什么?是我们的尊严和骨气。”

李雪健向《人物》评价张黎,“经得住时间考验”,他做东西,“不是娱乐化的,游戏化的,有思考在里面”,所以他的作品“都跑赢了时间”。

《少帥》自然不是张黎最好的作品—出席颁奖礼很大的原因,是要还主办方人情—他之前的两部剧《走向共和》、《大明王朝1566》(以下简称大明王朝),分别在豆瓣上获得9.6分和9.5分,这是所有国内外电视剧中的前两名。

可由于流行度不足,张黎被认为是一个声名远远被大众低估的导演。刘文武是《走向共和》的出品人,这个火爆脾气的老朋友对如今市面上各种颁奖礼很是嗤之以鼻,“张黎的东西,《走向共和》没得奖,《大明王朝1566》没得奖,《少帅》得了奖。”

最高水准的剧

尽管在名利场中显得窘迫与不自在,但这并不妨碍张黎对声名的渴望,“想干这一行,特别简单,名利、名利,名在利前。”没有名,他苦心拍出的电视剧就无法获得传播。

2017年,优酷拿到了在小众中口碑爆棚的《大明王朝》的网络独播权,重庆卫视也准备对其进行重播。剧中的演员之一王劲松激动地连写了两篇文章,回忆10年前创作这部剧时的安静和专注:

“拍摄是安静的,安静得吓人,所有人进入摄影棚都会踮着脚尖走路……有一次,忘记了是谁来摄影棚探班,总觉得不对,找错了,后来将信将疑地推开了摄影棚的大门,惊呆了,近两百人的团队,各个部门在工作着,竟然没有动静,没有声音。因为那时候工作是神圣的,大家在维护的其实是职业尊严……剧组没有不通读剧本的人……某临时演员在现场紧张,可能是没见过这么认真的队伍,结果拍摄时老是忘记台词,站在他身边给他托板的灯光组师傅终于忍不住了,就用湖南话(湖南人不会普通话)给他提词,提的竟然一字不差。所以,很多的演员在现场是不拿剧本的,你也看不见剧本上有没有画杠杠,因为该画的都画在心里了。

“现场有一次看见倪大红,朝服披挂,头顶相冠,一脸老迈(当年他40多,扮演80多的严嵩),换机位调光位了,他仍然长跪不起,没有人去打扰,大家都安静地绕着他走。一个灯杆不小心碰着了他的帽翅,帽子被碰得略歪斜,他竟然一言不发,以一个80多岁老年人的状态,缓缓举手扶正帽子,复又长跪而下。”

《大明王朝》中海瑞的饰演者黄志忠告诉《人物》记者,为了更贴合海瑞清瘦刚直的形象,黄志忠苹果和酸奶连吃了5个月,12天内瘦了19斤,天天跑1万米,跑到最后人都开始打摆子。

这是张黎独特的塑造人物的方式。他愿意逼出演员的生物性,在他看来,饥饿使人清醒,“你饿得浑身都不行了,脑子反应机敏,眼睛都是亮的。”同样,他也会让《走向共和》里演袁世凯的孙淳增肥。3个月吃胖了30斤,每天两个副导演盯着孙淳吃鸡汤面条,胖到后来,张黎看到孙淳下楼都已经懒懒的了,“成了,袁世凯那个慵懒的状态有了。”孙淳付出的代价是直到现在,他后脖颈上的那块横肉都没办法完全减下来。

在今天,这样的剧组几乎是无法复现的。毫无疑问,在国产电视剧的历史上,张黎的名字一直同历史正剧的最高水准绑在一起。

《大明王朝》把故事选在了嘉靖皇帝的最后5年,贪腐横行、民不聊生,一心想着修道成仙的嘉靖躲在暗处,掌控着整个帝国的运行。海瑞的出现打破了平衡,他一意孤行地向最高皇权发起挑战。嘉靖与海瑞,一个困在最高权力境界的孤独里,一个困在最高道德境界的孤独里,两人相生相克,共同道出古老帝国君臣共治的本来面目。

2001年播出的《走向共和》截取的是1894年甲午战争到1916年袁世凯复辟失败中间20多年波澜壮阔的历史。帝国暮年,大厦将倾,亦正亦邪的统治者,救亡图存的民族精英,近代史上的关键人物悉数登场,共同寻找這个国家的出路和答案—民主与共和。

仅看剧情简介就不难发现张黎的志趣,在互联网未普及之前,那代知识分子的理想是把电视作为公民理性批判论争的公共空间,而张黎的理想则是以历史剧作为桥梁,启发观众的思考。

凛冬

但是这两部剧,命都不好。

对于《走向共和》,张黎很少再提及他的愤怒,即使在当时,他说的也不过是,“咱们再重拍一遍”。

如今回头看起来,他更愿意从电视剧本身来剖析。他遗憾的是镜头语言和人物塑造得不专业,“摆事实讲道理的观点戏,不好玩”。

《走向共和》之后的7年,《大明王朝》播出,首播是湖南台,至今仍有观众揶揄:你绝对想象不到这么牛逼的制作精良的历史正剧是湖南台拍的!

这部剧当年在湖南台内部不可谓不重视,时任台长的欧阳常林专门为《大明王朝》的片尾曲填了词,演唱者是谭晶,歌词唱:万里奔行,只为苍生,一怒长江笑,一笑黄河清。

呼应的是剧中嘉靖皇帝的一句台词,古谚云,“圣人出,黄河清”,可黄河什么时候清过?

《大明王朝》推崇官场道德楷模海瑞,跟所有树碑立传式塑造主角的套路不同,《大明王朝》既推崇了道德,也描写了道德的困境与失败。海瑞能指出问题的根源,却不具备解答问题的能力。这其中有强烈的悲剧意味,也道出中国历史上权力政治斗争与道德终极关怀约束之间亘古以来的矛盾。

跟《走向共和》不同的是,《大明王朝》获得了官方很大的支持—那年胡锦涛在中纪委会议上表示要严打贪污,陈良宇刚因贪腐被查处—时机不能更合适。

但如今回头看去,年轻一代的口味开始占领话语权的大势也正是在那一年开始酝酿。转型中的湖南卫视主打的是“快乐中国”、“娱乐立台”,“大明”所隐喻的权力纷争和政治抱负都不是年轻观众感兴趣的东西。于是,这部剧首播被放在湖南台综艺节目后的10点档,收视惨淡,自此扔到库里就再没播过。

之所以没成为一个石沉大海的悲剧是因为赶上了碟片时代最后的尾巴,靠着口口相传,《大明王朝》的第一茬儿观众靠着买碟片看完了这部剧。张黎后来的合作伙伴、制片人胡凡当时还在湖南台工作,负责《大明王朝》的音像制品发行,那年《大明王朝》的碟片卖了5万多套,搁在平时,一般电视剧卖到5000套就已经是很不错的成绩。

张黎作品的生命力在《大明王朝》身上体现得很彻底,史学界当年给出的评价是“对历史学的研究和阐述已经达到史学研究的前沿”。而对普通观众来讲,剧中所有的纷争撕扯,今时今日仍随处可见,因此对《大明王朝》的解读和阐释,这些年从未有过中断。

但碟片的意外之喜并没能真正挽回《大明王朝》的颓势。王劲松写道,“做后期的时候,我在机房看到黎叔,他说这场戏他剪了半天,在想各种技术手段让他不掉分,我听着心里挺自责,我觉得可能是因为我的表演不到位产生出来的后果,最起码也有我很大原因,于是这场戏的人物关系,环境,台词,动作,内心活动,情感起伏在我心里纠结我整整两年,没事心里就转一遍,两年以后我有了一个能说服自己的完整的表演方案,我在心里放下了这场戏,可谁又能给我机会让我重新演一遍呢?”

这种沮丧事实上标志着一个时代的结束—伴随着《大明王朝》收视的滑铁卢,历史正剧走进了凛冬。

“回不去了,”《大明王朝》中海瑞的饰演者黄志忠这样对《人物》记者说,“现在再也找不到这样一个团队去做这样一部戏了,不管从钱上,还是从感情上,还是勇气上、胆识上,那种创作环境,回不去了。”

因为“回不去了”,人们开始在今天的时代争相怀缅,在买下网络独播权的优酷上线10天左右,观看人数突破4000万,一众媒体欢呼雀跃,标题里都是“《大明王朝》终于迎来了它最好的时代”,乐观的人甚至以此推断,受够了时下脑残剧的荼毒,被束之高阁甚久的精品历史剧会就此回暖。

但是到了重庆卫视约定重播的2月25日,这部在观众心中足可以碾压《纸牌屋》的剧作,还是没能出现在电视屏幕之上。

张黎不知道原因,他也没问。被问到是否为此感到愤怒时,张黎说自己也没有多么不开心。“愤怒干什么,愤怒多幼稚,对吧?”张黎说。

支点

张黎迫切地想要表达,“做一个导演是要传播自己的,尤其男导演、雄性导演,雄性动物是以传播自我基因为第一生命要义。”

当代公共文化里面总被提起的地域特征在张黎的生命中发挥着重要作用。张黎的大学同学、摄影师吕乐觉得,张黎自小在湖南长大,骨子里浸透的是“湖南帮”意识中的“辣”,湖南的子弟延续着曾国藩、左宗棠这些治世能臣的传统,得为国为民。

作为红旗下的蛋,责任感在这代人中挥之不去。张黎的父亲是桥梁工程师,茅以升的学生。小时候,父亲跟张黎聊的是各种各样的桥梁,桥的美感、桥的结构。后来慢慢长大,张黎发现结构力学也可以用到人生里面—人总得有个支点。

他的支点是责任感,准确地说,是对自身责任感的传播,具体到自己的世界,就是创造,创造让人有所思考、关照当代人精神世界的作品—作品也是桥。

表面上看起来很和气的张黎,一说到创作总会有股冲劲儿。不创作了,“那就是酒囊饭袋”。

第五代导演的成名作无一例外都是现实题材,“文革”以及之后的时代变迁是这代导演的富矿,张黎没有选择,问原因,张黎笑笑:我觉得不好玩儿,“太假了”。

好友冯小刚说得更直白,以张黎的性情,那些蝇营狗苟的他都没兴趣,现实题材他不会不想拍,但以他的路数,拍现实题材,一拍准折,没跑儿,“现实的他通不过,但历史总是惊人地相似,就只能在历史里找回声了呗。”

关于时代加诸的记忆,张黎首先想到的是自由,“文革”來了,父母管不着自己了。然后是毕业自中央音乐学院钢琴专业的母亲,某天把钢琴的盖子合上,上面开始堆积杂物,越来越多,自此母亲再没弹过琴。

他对当时的一位印尼华侨胡老师印象深刻。胡老师的第一节数学课,学生们喊完“老师好”以后,他拿一根粉笔就开始画直线,特别大的黑板,画着画着画出框了,画到墙上去了,画到门那儿去了,然后老师就出去了,学生们跟出教室,老师还在画,一直画到最后墙根上,把粉笔一扔,特别远地跟学生们说,“线有无限长”。

“文革”时,胡老师在走廊尽头上吊了。

张黎没想过影像化这些记忆,因为这不是“根儿”。对于悲惨本身,张黎似乎没有那么敏感,他更热衷的是规律性的东西。张黎丝毫不掩饰他对第六代导演的偏见,那种只求自己痛快的个人表达在他看来根本算不得电影,揭个短儿,在国外电影节上拿个奖,“这种表达太功利。”

选择历史,因为借着历史的壳子,可以把千百年来家国天下事的运行的惯性表达明白。历朝历代,真说天灾人祸,追本溯源说这个“祸头子”,无一例外都是那些执掌权柄的人,清廷腐败的根儿在慈禧,大明衰落的源头是嘉靖,历史就是这么个玩意儿。

把自己整得特别悲壮,张黎一直没兴趣。《大明王朝》里胡宗宪想死,海瑞想死,都不能死,死了一了百了,成就一世英名,想得美。

他迷恋的是,置身于各种困境之中,这些人怎么活。所以他不拍盛世,盛世明君、天下太平,太没劲。他拍的都是末世,国将不国,忠臣奸佞,都得想怎么活,这种情境下做实事儿的人才是真能人。在张黎看来,这些更有现实意义。人们在现实世界中活着,想的都是怎么活。

作品中的人经历的困境自然也投射着张黎自己的困境,张黎的老搭档、剪辑师刘淼淼觉得张黎把嘉靖拍得太绝,他的痛苦是,“你们都是傻×,我活在这个世上。我比你们超前,我想的问题比你们也远得多,你们就是在那儿瞎折腾。”

在刘淼淼看来,嘉靖身上的痛苦,就是创作者张黎的痛苦。

心里存人

张黎的创作并非从头如此。王学圻第一次见张黎还是在1980年代,他拍戏结识张黎,“头发倍儿长,穿一皮夹克,倍儿帅,真的非常秀气……也不说话。”王学圻眯着眼睛模仿着张黎拿着摄像机取景的样子,“中国所有的摄影师之中,没有他那么帅气的,就是他把机器把在手里,人机合一的感觉。”

摄影师时期,《离开雷锋的日子》、《横空出世》这类根正苗红的影片张黎并没有多大志趣,虽然后者还让他拿到了那年的金鸡奖。

同叶大鹰合作的《红樱桃》、《红色恋人》,名字挺红色,但影片做出试图展现革命历史中人性化色彩的努力,这开始趋近张黎的口味。

特别是《红樱桃》,虽然挂的是摄影的名,但从策划到剧本,张黎全程参与。他把当年去过苏联的红二代们寻访了个遍。1940年代,一些共产党人的子女被送到苏联学习。在苏联,年幼的孩子们目睹德国入侵莫斯科,被迫过上了颠沛流离的日子,甚至被抓进德国人的集中营强制劳动—这是张黎喜欢的题材,战争对于孩子的伤害。现实比《红樱桃》后来展现的更令人唏嘘,张黎至今还记得采访朱德女儿朱敏的场景,“她谈到她在集中营里那些经历,那些都没哭。在提到斯大林反攻的时候,她哭得不行。她没受德国人的折磨,却被俄国人蹂躏。”

他去莫斯科调研,谈合作,结果赶上苏联解体,期间叶大鹰、美术、制片全扛不住,溜了。张黎在解体后找不到衙门口在哪儿的俄罗斯硬扛了4个月,直到最后把片子做成。

此后商业电影大幕拉开,从2000年的《一声叹息》到2006年的《夜宴》,张黎掌镜了冯小刚4部电影,参与了冯氏商业电影帝国的崛起。

冯小刚向《人物》描述,别的摄影师可能就是技术,扛机器,但是张黎“他会跟你聊表演,聊创作,经常出一些有意思的主意”。冯小刚对张黎转型当导演一点儿都不奇怪,“他确实适合当导演,他是一个挺有格局的人,在创作上不是蝇营狗苟的那种,很出色,很全面,他有那个能力。”

革命浪漫主义电影和商业喜剧最终都没让张黎产生皈依感,他真正的爆发在历史题材的电视剧。

冯小刚说张黎的转型,“他要拍的那些东西都很厚重,篇幅大,一个电影也装不下。”

另一个原因,文以载道。冯小刚说到了“名”—张黎做出自己想做的东西,做出品质,投资人找来,赚钱,赚名声。张黎在意的是这个“名”。

拍完冯小刚的《大腕》,张黎把全部精力都投入到《走向共和》之中,刘文武在《走向共和》筹备期间,坚定地选择了此前并无执导电视剧经验的张黎。

两人相识于胡玫导演的《雍正王朝》,张黎担任艺术指导,合作中脾气火爆的刘文武发现张黎对历史对人性理解得很深,但就是对人爱搭不理的劲头儿招人烦,起初俩人还总掐架。

让刘文武心服口服的是《走向共和》的开场。原本的设计是李鸿章穿着文官服制、挎着枪出场。张黎最后拍的是,让李鸿章在家里吃他最爱的清蒸淞口鲜鲈鱼,其间北洋水师要银子,日本制定国策针对清廷,张之洞汉阳铁厂出生铁……风雨飘摇的晚清,件件都是紧要事,可听着这些,李鸿章悠闲地换着餐具埋头吃鱼,兀自岿然不动。结果当下人报告慈禧的鹦鹉生病,拉的屎颜色不对时,李鸿章放下筷子“啊”的一声—就这么一组镜头,清末内政外交的积弊就都出来了。刘文武说,“就凭这,我就认张黎是国内最被低估的导演,他太特别了。”

刘淼淼认为,张黎的优势在于,他对人物的理解非常深,深到他觉得电影的篇幅根本满足不了他,他需要利用电视剧的篇幅,把他对人物的理解都包含进去。

他要做的是,用电影镜头的标准,拍他想拍的电视剧,做出行业的最高标准。陈宝国饰演《大明王朝》中的嘉靖,他有次向媒体回忆,“电视剧基本上是肖像艺术,男演员要有棱角有骨干,用的多是平光。这次张黎一开始就跟我说,宝国这次用顶光,给你拍出两个深眼窝和一个大鼻子出来,我说好,中国人都拍出深眼窝吗?他说我们准备给你这样拍……他用电影的镜头、手法来拍这个电视剧。 ”

拍《走向共和》,张黎几乎把自己都榨干了,刘淼淼记得录音的时候,张黎全程是躺在床上盯的,心血和体力都到了极限。

张黎至今记得清楚,当年央视台长杨伟光握着他的手,说“恭喜你,导演,《走向共和》通过了”。以当时的年纪和阅历,张黎做出了让步,刘淼淼记得当年跟张黎一起剪《走向共和》,精修的时候,他自己主动剪去了12集。

《走向共和》播出时,张黎曾表露过他的精英史观,历史的掌控者,左右着大清朝局的,是慈禧。《大明王朝》里,掌控一切的,是嘉靖。天下的福祉在于,慈禧和嘉靖忙著修园子的同时,心里能存着天下的“人”。

张黎试图影响社会中坚,他想要传播给精英阶层的正是这样的价值观。一次接受采访时,媒体问,“《大明王朝》以历史剧资治,可见你拍摄电视剧,是很注重其当下意义的?”张黎干脆地回答,“当然,要不你弄历史正剧干嘛啊?如果你连‘资治的效果都达不到的话,你不妨去戏说。”

他是崇尚精英的,不讳言自己并不需要“酒足饭饱之后坐在那里,边品茶边看得昏昏欲睡,那是普通观众”。“我一向都反对‘接地气这种说法。我的作品是为专业观众而拍的。”

“一切历史的,都是现在的,”是张黎的野心。《走向共和》播出时有媒体调研,观众集中在高知群体,那时候张黎很高兴,他希望自己的作品能够影响社会中坚。《大明王朝》同样在知识分子群体中引发追捧,人们在张黎的镜头里,看到了一个制度的山穷水尽,张黎借海瑞刚直的形象抒发知识分子的理想,“正君道,明臣职”。

王学圻说自己一点都不喜欢历史,听都不想听,但是你让张黎叨叨起来,他收不住。吕乐记得,早些年张黎常挂在嘴边的就是“你是个白丁啊,你太简单,太幼稚”。

在创作上,张黎的表达欲一直是旺盛的,吕乐觉得电视剧时间长耗体力,张黎的瘾却没过够。这种表达的渴望一直被现实修正着,“他不断给自己争取(话语空间),名在利前。”曾与张黎合作过的录音师安巍说。这和冯小刚的判断一样,张黎骨子里是要传播一套东西,这个念头非常强烈。

但是关于历史人物的诠释,他一直顽固地坚持着。这种坚持有时会冒犯权威,有时候会冒犯学界,有时候又把看电视剧的观众都冒犯了,这是老友王学圻佩服张黎的地方,他不是按照大家认就的、已知观点去拍东西,那样当然更省事儿,但他不去走这个路,他拍自己研究出的东西。张黎骨子里烦透了伪崇高、伪庄严,脸谱化的叙事他都提不起兴致。假模假式的东西他受不了,全得给捅破了。

“人民?我从来没有见过什么人民。我只见过人,一个个活生生的人。”自己拍过的人物里,张黎最喜欢袁世凯。他从来都知道,历史是他自己在史料里翻出的历史,他想表达的历史。袁世凯没有说过这句话,这句话是张黎自己加的。

上中学的时候,当时中央提倡大家学外语,几百个孩子在操场上站着听校长训话,校长是新四军、老革命,跟自己的父亲还是旧识,老革命一本正经地号召大家说外语,张黎在操场上冲着校长喊,你说一句我听听?

这种反叛到了艺术创作里面就是大人物的平民化,认定的又怎么样?伟人不拉屎吗?坏人没有好的时候吗?

说起这种价值观的缘由,张黎先是说起了自己的母亲,母亲形容1960年代经历的饥饿感,“饿得想抓屁吃。”一个文静内敛的、弹钢琴的老太太,这么说。

紧接着张黎举了个时间和空间都很遥远的例子。1995年的美国俄克拉荷马爆炸案,主犯是一名海湾战争的老兵,这起爆炸造成168人死亡、500多人受伤。美国记者追踪报道这个事,追了12年,12年里面最初的愤怒、悲痛一点点被磨掉,让张黎印象深刻的是主犯的妹妹,对着镜头,她说自己的一生都被哥哥毁了,她要用一生的时间去求得被害人的原谅,但是这姑娘最后流着眼泪说的是“但是我最爱的,是我哥哥”。

往历史更深处走去

如果有“作者电视剧”这个概念,早几年的张黎一定是最佳代言人。他只拍自己感兴趣的东西,碰了一块,又碰不得,那换一换,总有可拍的。为什么喜欢袁世凯,晚清都烂成那样子了,他还在努力。

《走向共和》没能重播,《大明王朝》的政治斗争不讨市场欢心,那就再往历史深处走走,去春秋战国吧,2009年,张罗一群人,开始拍《孔子春秋》。

张黎是那种案头工作做得很足的人,拍什么,那段历史他就得读懂读透,年轻时,他有个外号叫“张全懂”。王学圻记得1980年代末到潇湘厂给张黎搬家,床单被套兜着的都是书。他对自己有个要求,就是自己掌控的材料要比演员多5倍,在拍摄现场不能让演员问住,问什么你就得知道什么。

张黎潇湘厂的老同事、灯光师郑自力比张黎稍晚进厂,那时候张黎就是中心,所有年轻人都围在他周围。那时候厂里的老同志拍片理念都很陈旧,张黎从北影带回了新的技术,也夹带着很多他对世界的种种看法,“大家都愿意听他讲,跟所有人说的都不一样。”

《走向共和》和《大明王朝》梳理出了让观者心领神会的历史规律后,他开始琢磨这个民族的来处—

“你们是谁啊?”

“未来,是未来!”

“2500年后的人们,你们怎么看待我们,怎么看待我们身处的时代,怎么看待我们的先师?”

在《孔子春秋》里,张黎的叙述方式和影像风格更为大胆,开头用时空对话的方式,点名了自己拍摄孔子的初衷。

录音师安巍回忆,张黎拍孔子并不是为了讲中国的历史有多悠久,而是把孔子变成阿凡达式的时代符号,最终的目的还是为了和当下发生关系。

对《孔子春秋》张黎投入了更多的心力。这是胡凡和张黎第一次正式合作,那之前胡凡对张黎成见很深,因为圈内都说他超时、超预算,这是制片人最犯怵的。结果拍的时候,外景地一直有雾,一般早上10点才能散。张黎心里着急,早上6点就跑到外头守着,万一雾散了,立马就能拍。

但是最终这部剧更惨,没能在大陆地区发行。一门心思拍自己想拍的,张黎没敏锐捕捉到外部世界发生的变化。这次浇冷水的是日趋娱乐化的时代—古老的先贤,显得过于陈旧了。

《孔子春秋》后来在日本、韩国、马来西亚发行,那时候经常有海外朋友发来照片,孔子在韩国播了,孔子在日本播了。

加拿大国家城市电视台专门在微博上找到該剧的制片人胡凡表达感谢,对方说作为海外华人非常感谢有这样一部剧,能够看到我们的祖先,让孩子们了解我们的先人。

从时间轴线上来说,从《走向共和》、《大明王朝》到《孔子春秋》,是一个越退越远的过程。在这个过程中资本涌入,娱乐大潮席卷了每个人,历史正剧生存的空间一再收紧。

2月25日,本是《大明王朝》确定重播的日子,剧中富商沈一石的扮演者赵立新发了条微博,“今天是个爽约日,心如刀绞。”有网友在底下评论,说希望赵立新可以多演些历史正剧,赵立新答:哪有历史正剧可演啊?

赵张二人相识在《红樱桃》,赵立新当时在莫斯科留学。后来拍《中国往事》,赵立新成为编剧。这是张黎作品中风格很特殊的一部,画面拍得很美,技术上张黎很满意。

一直不懂得怎么表达小情小我的张黎在《中国往事》里做了很多尝试,在老树枯藤里边,拍突然绽出的一朵小花儿。很美,很曲高和寡,技术上炉火纯青。但张黎还是觉得自己处理不了太黏腻的情感,“太纠结了,太缠绵了”。在技术上,张黎证明了自己拍摄文艺场景的能力,但经历过了,他更加确定自己志不在此。

这种幽微的情感表达一直不是张黎的诉求,他自己说,一个人所擅长的、所依托的,往往也会成为自己的软肋,比如说他在宏大叙事方面的控制力,一定程度上就削弱了他对情感的捕捉。

张黎的战场一定得是宏大的,赵立新记得《大明王朝》播出后被冷遇所有人的沮丧,包括张黎。但是当时大家也都清楚,时代拐点到了,历史剧慢慢失去了市场。

权威不待见,市场不认可,最能收割观众的情感戏他没兴趣,过往的领地,有的成了禁区,有的他主动放弃。

穿插在这三部正剧中间,张黎慢慢不得不做出改变。王学圻说80年代的张黎,人在那儿一站,特别帅,没有比他帅的摄影师。人也骄傲,陈凯歌过来办事,俩人互不搭理,不是有什么矛盾,就是觉得没啥事说废话多余。

王学圻觉得早期的张黎的作品很傲慢:我就这样的,你丫看不看,不看拉他妈倒。那时候他眼里没有市场、商业这些东西,是这些年慢慢改变的。

到《孔子春秋》,刀口还是锋利的,但战场没了。那前后的几年,张黎先后拍了《人间正道是沧桑》、《圣天门口》、《九年》、《辛亥革命》等作品。除了《人间正道是沧桑》以外,其余反响平平,张黎以往所擅长的宏大叙事没了用武之地。特别是《辛亥革命》这部献礼片,被老朋友刘文武生生架给了投资方,结果完全聊不到一块去,从剧本到执行,对方想的是怎么不出乱子,牺牲掉电影的叙事结构都可以,张黎想的是怎么通过这个题材建立诗意和美感,让影片中的人物变得有血肉,完全驴唇不对马嘴的一次合作。

“一把好刀啊。”刘文武至今对这个事耿耿于怀,觉得自己对张黎不仗义。

按捺不住脾气的刘文武中间无法忍受,不干了,苍蝇丢给了张黎吃,最终拍出了观众们眼中“最不张黎的一部片子”。

刘文武认张黎这个朋友就是这个劲头,答应你的事,他都会做,即使你跑了,他想着不给你添麻烦,肯定不会撂挑子。

张黎怀着一种古旧的为人之道—当年陈凯歌拍《霸王别姬》,让王学圻给他找摄影,王学圻跟张黎说这是个特别好的机会,拍了一定就能获奖,张黎当时在筹备《红樱桃》,而且当时叶大鹰已经快扛不住了,如果他撂挑子,《红樱桃》就没了,考虑了3天,张黎跟王学圻说:我不去凯歌那儿,凯歌不影响;我不去叶大鹰那儿,叶大鹰就完了。

架空

现在他年纪大了一些,圆圆的脸上多了一些沟壑,某些角度看起来特别像北野武,张黎听说后赶紧反驳,北野武多阴暗我多积极啊。

很多人知道张黎,是当年冯小刚电影《天下无贼》里葛优说的那句“黎叔很生气,后果很严重。”张黎是《天下无贼》的摄影,他天性严格,总爱生气,冯小刚干脆就把“黎叔”用进了电影。但是如今的黎叔,越来越不愿意生气了。

冯小刚不爽了喝喝酒,哭一顿,在微博上骂骂人发泄一下,情绪就过去了。张黎笑冯小刚“幼稚”,冯小刚也搞不清楚张黎的出口在哪里,“黎叔的那套活法儿,嗯,看不懂,但他消化得挺好。”

《走向共和》里李鸿章有句台词,“千难万难都过来了,无非再多一个难”,这差不多也是张黎的处世之道,费好大劲拍的片子一个个这么坎坷,身边人几乎没见到过他情绪失控的时候,骂骂咧咧都很少,继续做自己想做并且能做的。

跳起脚来骂审查,一副被迫害者的样子他不屑一顾,张黎自己开玩笑,历史剧拍多了,就知道其实全部都是套路。

最近张黎总让大家惦记的其实是两件事,一个是说好重播、但没能重播的《大明王朝》,一个是年前张黎破天荒地接拍了玄幻剧《武动乾坤》。在象山拍摄现场,置身于500个人搭建了5个月才完成的奇幻场景中,张黎是那个真正掌管着乾坤的人。《人物》记者采访当天,他指导杨洋和释小龙同群演的一场问路戏,一个场景,张黎来来回回拍了3个角度,总共6遍。群演表情不到位,他一把扔掉手里的瓜子,从监视器前冲到拍摄现场,速度飞快,旁边负责场记的年轻小伙儿根本追不上他。但跟演员说戏时,张黎语调和缓,很是耐心。

接拍《武动乾坤》,一堆人跑过来问为什么,问怎么浓眉大眼的黎叔也叛变了呢?文章拦了他好几次,“我说黎叔,你拍这玩意儿干什么?”

面对各种疑惑,张黎还是回答“好玩儿”,玄幻只是一个壳儿,他想做的是,通过作品,完成同年轻人的对话。

刘文武当然相信,以张黎的功底,他肯定会拍出不一样的东西,但也很无奈地调侃老友:清朝不行,明朝不行,春秋不行,这回弄了个不存在的年代,总该没人管了吧?

但这两年来张黎发生了一个变化,万事都去看积极的一面,相对于之前的作品,张黎在拍《孔子春秋》期间明显更宽厚和柔和。

以前的张黎,你说话,他都是梗着身子,肩膀头子横着。早些年多少还有点愤怒的影子,1990年代初跟叶大鹰撺掇《红樱桃》, 从莫斯科回来正赶上电影厂换届,新领导说这电影不能拍。不给拍,那我不干了,最后刚评的高级职称什么的都不要了,转头就走。

拍《锦衣卫》的时候,跟技术部门的人生气,一脚踹到一个梆梆硬的箱子上,把大脚趾骨头给踢碎了。

但从《孔子春秋》开始,张黎变得柔和了许多,别人说话他身体会往前凑,懂得倾听了。他去上一些《易经》之类的课。刘淼淼说,“他就是通过最后研究中国古代文学、医学,他最后找到了一个融会贯通的东西,其实这里边都是在交叉着。可能在《大明王朝》的时候,難受或者不理解,或者说内心焦虑、痛苦,最后他明白那个东西是什么,现在全能融会贯通了。”

如今的张黎偶尔会承担一下心理咨询师的角色,早两年文章拧巴、想不开,文章身上有特别孩子气的一面,他觉得该拉小伙子一把,所有人都反对文章演《少帅》,张黎坚持,没文章我不拍。

有次胡歌找张黎聊:黎叔,我现在突然会感到害怕。突然有了这么多的财富,名气,我不知道自己能做什么。这份自省,张黎觉得胡歌一定会走得很远。

年轻一辈的会跟张黎分享困惑,张黎骨子里的那个责任感又冒了出来。年轻的时候往历史里去抓挠,承接的是祖先和父辈,如今年纪慢慢大了,张黎开始琢磨,能给年轻一代做点什么?

张黎的性格很两面:一面住着个老夫子,在精神世界里跑得高处不胜寒,周围人都有点跟不上,满是老派知识分子的严肃做派;另一面是个顽童,生活里的张黎一点都不严肃,在片场嗑着瓜子指挥全局,感觉不到什么距离感。

孤独

但在生活之中,王学圻感到张黎这两年越来越安静,他喜欢把人聚到一起,热热闹闹的,自己揣着手,坐在一旁沉默不语。

老哥儿几个多年来一直有一起守岁的习惯——打年轻时候开始,张黎就离不了热闹,早几年电视里还有赵本山,看完赵本山他们一起去外头放炮仗。他特别喜欢放炮仗,年年如此。

这两年赵本山没影儿了,张黎把大伙儿张罗到一块儿就到一旁坐着,臭贫的时候比以前少了。

“还行吧“、“还可以吧”——问生活里的事,张黎都这么答,不是想刻意隐瞒什么,他自己也说,在生活方面,自己真的不太敏感。

这么多年下来,刘淼淼的一个观察是,张黎的困境根本不在作品,时代不再需要深刻的东西,他这么聪明的人,不用别人告诉。

他的困境还是在生活里面,每拍一部戏,都是生活里有事了,要么是家庭,要么是感情。于是这些年就成了一个此消彼长的关系,刘淼淼说,“他每拍一部戏都有事儿,他拿这个(拍戏)跟那个(生活)化解,这个处理好了,那个就没处理好。”人生一直在一个波动里面。

最终困扰张黎的,或许并不来自事业本身。他对《孔子春秋》那么有情结,是因为拍摄期间父亲去世了,那时候张黎常挂嘴边的是,百善孝为先,我有什么资格拍孔子。

父亲最后的时间躺在病床上,对张黎说的是,你花着人家的钱,你去忙你的,我没事。张黎在父亲那儿承接的,是求知欲和乐观。晚年父亲喜欢看书,到了他那儿逮住什么书拿什么书,有次拿了弗洛伊德去,几天后跑来跟他说,弗洛伊德是医生。

《大明王朝》期间,张黎的挚友、摄影师池小宁确诊癌症,灯光师郑自力记得当时大家在组里都不忍心看池小宁,都知道情况不好了,有时候他看张黎,就那么远远盯着池小宁看,特别的无奈。

《中国往事》期间,张黎接到了池小宁去世的电话,他跑到一边哇哇地哭了,郑自力唯一一次见张黎哭、其他人根本没见过张黎哭。

池小宁是张黎的同门师弟,父母都在“文革”中自杀,毕业后池小宁去日本发展,是张黎后来给拉回来的。郑自力觉得池小宁的去世对张黎打击非常大,他像是丢掉了一只胳膊。

张黎说,自己上一次哭也是因为池小宁,他给池小宁扫墓,在墓地里没来由地就哭了一顿。这个人那么好,对所有人都好,但总是在不幸之中,妻子在他走后没多久也得病走了,他想不明白。

很多个场合张黎被问到,万一哪天没有创作灵感了怎么办。“自行了断。”张黎说这不是句玩笑,目睹了父亲母亲还有好朋友的离开,看到他们在病床上的样子,张黎绝不愿意去经历那个过程。

拍《孔子春秋》的时候,他的确困惑过,这时代究竟是怎么了。后来就不纠结了,刘淼淼常听张黎说的一句话是,老而不死是为贼,“一帮人凑到一起加岁数,这俩加一块,他妈的都一百多岁的了。内心那种心有不甘,就是那种自己想去创作的东西还很多,但是呢,时间不允许了。”

生活里的这些,张黎找不到答案。躲到监视器后面的世界,对他来说,或许更轻松。

张黎信奉宿命,所以在作品里总是描述各种各样的人生困局,人受困于身份和命运,一切都是天注定。采访中张黎推荐了艾伦·帕克1982年导演的影片《迷墙》,片子拍的也是人生困境,墙是贯穿始终的隐喻:每个人心中都有一面墙,到头来,每个人不过都只是墙上的一块砖。

如今的张黎已经更清晰地明白了自己砖的命运。“10年前,我们就已经不是时代的主角了”。他用了10年的时间去卸掉自己的恐慌,“不再焦虑被超越”。

即使在正当年,他也没有大红大紫过,从名利上说,“我生不逢时”。

然而这也没什么,他享受自己这份表达。

他有时会回忆起最初他们那帮78级的同学对影像的不同理解。吕乐和他矛盾最大。吕乐觉得摄影机是不能动的。而在张黎看来,他的镜头永远要流动。那是一种窥视和好奇,翻过窗户,看看走廊尽头是什么,一路跟下去,尽头拐弯再是什么。

他在镜头后面窥视了几十年。隔着镜头他的眼睛看惯了人性的毫微毕现。

在整个采访里,我们目睹了他一次罕见的七情上面。我们的摄影师拿镜头直直地对着他,开始他还笑着。几分钟后,他的脸色已经不悦,再看镜头时,眼神都阴沉起来。

好了,他迅速站起身来离去。

“我不能容忍被别人窥视”,他后来解释,太可怕了。