清末赴日教育考察对中国近代学校体育发展的影响

周亚婷,王峰

清末赴日教育考察对中国近代学校体育发展的影响

周亚婷,王峰

在近代中日体育关系中,清末赴日教育考察对中国近代学校体育的发展产生了深远的影响。赴日人员通过对日本的教育考察,提高了他们对近代学校体育的认知;参与了《奏定学堂章程》的制定,为中国近代学校体育课程的设置提供了蓝本;在学校体育实施方面,他们主张聘请日本体育教习,创造与学校体育相关的汉语专业词汇,引介和提倡学校体育课外竞赛等,为近代中国早期学校体育的初步发展奠定了基础。

学校体育;教育;考察;日本

在近代中日体育关系史研究中,很少关注一个重要的群体——赴日教育考察人员。清末赴日教育考察,对中国近代学校体育的发展同样起到了重要的历史作用。本文试图通过对相关史料的发现和梳理,并结合清末社会的历史考察,就清末赴日教育考察对中国近代学校体育发展的作用与影响进行初步的研究与讨论。

清末赴日教育考察大致可分为两个阶段:一是从1871年《中日修好条规》的签署至甲午海战爆发;二是甲午战败至清朝覆灭[6]20。本文主要研究第2个阶段,即甲午战败以后。这是因为第一阶段赴日教育考察人员在回国的著作中记录日本教育的内容所占比重不大,而且大多停留在一般的社会见闻上,对日本教育事业尚缺乏深刻理解[6]22。

1 赴日教育考察概说

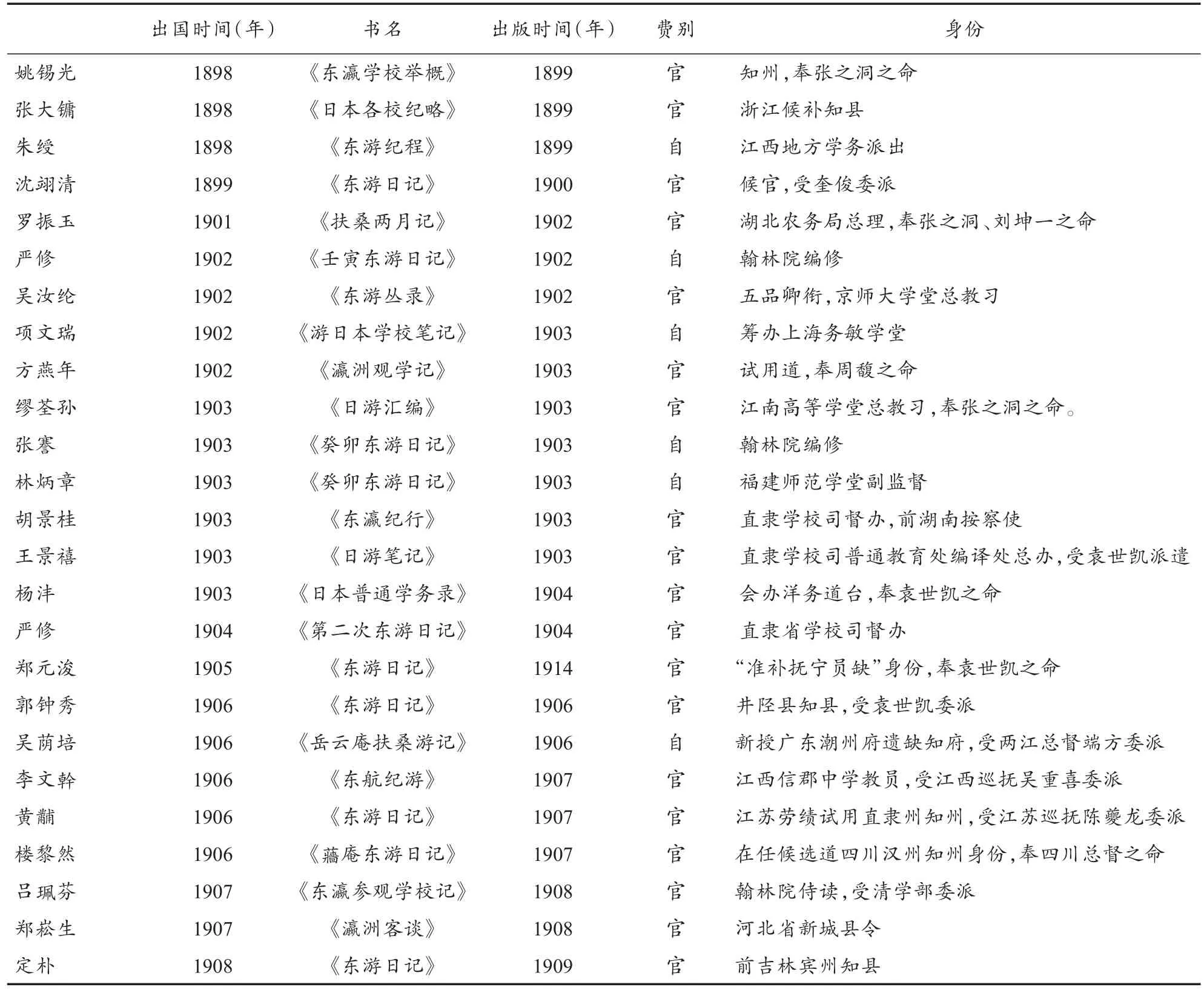

吕长顺先生认为,国内真正派遣官员对日本学校进行系统全面的考察始于1898年[6]23。受张之洞委派前往日本联络赴日学生入学和教育考察的姚锡光,为近代官员赴日教育考察的嚆矢。至此,无论是当时知府等地方的行政长官、道台,还是个别自费前往的普通办学人员,都对日本的教育进行了短期考察,并且一部分人回国后写了专门的著述。虽然他们中有的是为了率学生赴日留学,有的是参加博览会以及去日本阅操等,但是大多将主要精力用在了考察日本教育上,其中多有对日本学校体育的涉及,为中国学校体育(这里主要指的是官办学堂,即政府办学)从“无”到“有”提供了蓝本。

1.1 赴日教育考察的历史分期

从教育考察人员赴日的时间上看,可以分为3个时期:1)1898—1900年,代表人物是姚锡光、张大镛、沈翊清、朱绶。姚锡光和张大镛赴日目的都与留学生有关,沈翊清是赴日阅操顺便考察日本学校教育,只有朱绶是为了创办学堂专门赴日考察教育。所以,这一时期从专门赴日教育考察这一主题来说,还不是很明显。2)1901—1906年,这一时期赴日教育考察人员在数量上呈明显的上升趋势,直接目的就是考察日本教育且回国后的著述较多。这是因为当时正值清政府酝酿和制定学堂章程时期,罗振玉、吴汝纶等都与《钦定学堂章程》、《奏定学堂章程》有着密切的关联。虽然他们不是两部章程的直接制定者,但都参与了讨论和商定。1904年1月,《奏定学堂章程》颁布,在《学务纲要》中专门列有“各省办理学堂员绅宜先派出洋考察”[11]194的条目,其中指出:“欧美各国道远费重,即不能多往,而日本则断不可不到。”[11]1941906年5月成立不久的学部奏准各省提学使,均须出洋考察学务3个月,方可到任视学。这些办法的实施均使赴日教育考察蔚然成风,并逐渐成为一种新常态。3)1907—1908年,这一时期呈现出赴日教育考察人员回国后著述减少的趋势。究其原因可能是因为对赴日教育考察人员的政策更加制度和经常化了,反而导致私家编纂出版的“考察学务记”明显减少[12]。

表1 清末赴日教育考察人员及出版书目Table 1 Education Research Team to Japan in the Late Qing Dynasty and Publication List

1.2 教育考察涉及到的日本学校体育内容归类

从赴日考察人员对日本学校体育的记述内容来看,可分为普通学校体育和专门体育学校两方面,包括:1)各级各类学校体育课程内容及课时安排;2)学校体育场地设施要求;3)学校课余体育竞赛活动;4)学校体育卫生的重要性;5)专门体育学校(日本体育会、品川帝国教育会体操学校)。

2 思想共鸣:赴日教育考察人员的学校体育认知

赴日教育考察人员在到达日本之后,亲身感受到了中日两国之间在办学上的差异,领略了“教育为本”这4个字的含义,并对学校体育的设置引发了思想认识上的共鸣。

2.1 开设体操课——坚持文武兼备的历史传统

1898年6月,江西考察学务人员朱绶等15人赴日考察,被认为是中国近代最早以自费形式赴日的教育考察团。回国后在其著述《东游纪程》中说:“学校之名中东皆同而其实迥乎。中国之学校专为文教而设(各郡县儒学亦兼管武生名籍,然祇如赘疣耳),东国则推以教水陆之战阵,有无之贸迁以及艺术也、农作也、音乐也、裁缝也、盲视哑语也、跳舞体操也、无一事不设学校也。”[21]这是一个普通地方学务考察人员在看到日本教育现状后发出的深思,揭示了我国自西汉以降,由于统治者独尊儒术、崇尚理学,导致教育以“四书”“五经”为主,而再未有先秦“礼乐射御书数”那样的六艺教育。要想改变现状就需要广设学堂,重视武科教育,即如姚锡光在《东瀛学校举概》序中说:“要我今日,亦诚非广开学堂、急练陆军不能图存,正不必以日人之言而惎之,而学校尤甄陶将领之基、培植陆军之本也”[18]4。同时,他们还观察到体操课是日本学校教育必不可少的科目。“锡光窃案:日本之各小学校各中学校及各师范学校,无不有体操兵操。”[18]6此外,一些考察人员甚至还谈及到了柔道和击剑那样的具体体育课程问题,“柔道由教习择年岁稍大者自舆角力,如何出手,如何回手,如何躲避,藉以运动血气可备体操一格”[19]33。

2.2 德、智、体三育并举——提高国民素质的需要

如果说1900年之前赴日教育考察人员更多的是从“文武兼备”的传统认识出发,定义教育活动中的体育课程设置,那么,1901年之后的赴日教育考察,对学校体育的理解则更多的是从提高国民身体素质的高度,倡导德、智、体全面教育。

1901年,罗振玉受张之洞和刘坤一的委托开始了为期2个月的赴日教育考察,回国后即编纂完成了《扶桑两月记》一书和《日本教育大旨》《学制私旨》两篇文章。在《日本教育大旨》中,罗振玉提到了日本今日教育应注意之处。第一,“体育与德育、知育(智育)当并重,从前(日本)虽各学堂皆有体操游戏,然尚未有大进步。今则全国尽力于此,盖立此竞争之世界,若人民身体孱弱,国力即不得而强。事业学问均无附丽,其害不小也”[9]235。第二,“日本普通高等各教育渐近完全,而女子教育尚未大发达”[9]235。罗振玉还特别结合中国的实际指出:“中国今日男子教育尚无端倪,遑论女子,然仔细思之,实为刻不容缓之务。但必须与男儿别校为宜耳。”[9]235“至体育亦亟宜注意,但必以游戏为柔软体操之预备,以柔软体操为器械及兵式体操之预备,循序渐进。此国民强弱之根元,欲行全国征兵之制,此为起点,不可不格外注意也。”[9]236在这里,罗振玉对于体育的认识已经逐渐开始关注到了体育的本质问题,提倡教育以人为本,这在当时实属不易。所以,他对学校的体育卫生也尤为注重,曾明确提出了振兴中国教育的10个方面,其中之一便是“讲求体育及卫生”。“近日东、西洋各国,讲求卫生及体育,不遗余力。今中国亦宜加意于此,学堂必重体操,而学校卫生尤宜特重。”[9]156

与罗振玉体育认识具有共通之处的还有近代教育家、实业家张謇。早在1902年,张謇为普及教育和培养师资,开始筹办我国最早的民办师范学校,通州师范学校,在其草拟的《师范学校开办章程》中明确要求:“讲求教授管理法、修身、历史、地理、算术、文法、理化、测绘、体操诸科学,庶为童幼子弟立受之基础。”[20]10首次将体操作为开设课程之一,比1904年的《奏定学堂章程》还要早。1903年,张謇应邀赴日参加“劝业博览会”,顺便考察了政治、经济、文化、教育等方面,并对日本女子师范学校学生体操课业产生了深刻印象[15]。回国第2年(1904年),在拟定的《师范章程改订例言》中指出:“国家思想、实业知识、武备精神三者,为教育大纲,而我邦之缺憾。”[20]17同年,在《扶海垞家塾章程》中,他再次强调了学校应“谋体育、德育、智育之本”[20]35,并将体育置于德育、智育之前。这种对体育的特别强调,甚至还影响了后来毛泽东的体育认识:“体育一道,配德育与智育,而德智皆寄于体,无体是无德智也。”[7]

2.3 尚武——教育宗旨的核心表述

1906年曾两次赴日考察教育的学部侍郎严修草拟了《学部奏请宣示教育宗旨》,将教育宗旨概括为“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”10个字。认为忠君、尊孔是“中国政教之所固有,而亟宜发明以距异”[11]244,尚公、尚武、尚实是“中国民质之所最缺,而亟宜箴砭以图振起者”[11]244。同时指出:“中国之大病:曰私,曰弱,曰虚,必因其病之所在而拔其根柱,作其新机,则非尚公、尚武实在不可也。”[11]245而这些急需解决的问题,需要“以教育为挽回风气之具,凡中小学堂各种教科书,必寓军国民主义,俾儿童熟见而习闻之”[11]245-246,试图通过将军国民主义寓于教育之中,来“造就完全之人格”。

所以,尚武成为教育宗旨的核心,无非有两个理论依据。第一,中国固有的文化传统。语云:“行步而有强国之容。”《记》云:“礼者所以固人肌肤之会,筋骸之束。非虚语也!”[11]246第二,赴日使臣教育考察的所见所闻。“臣等尝询查日本小学矣……号一呼,行列立定,出入教师,肃若军容,所以养其守法之性也。又尝询查日本师范学校矣,师范为规制最肃、约束最严之地,而掷球角力习为常课,运动竞走,特设大会,其国家且宣法令以鼓励之,其命意可知矣。”[11]246这充分体现了当时清政府以“中体西用”为指导思想所设定的具体方针。从此,学校体育便成了掌握国家命脉的一项重要举措,被推举到前所未有的高度,这在中国学校体育从“无”到“有”的进程中,可属一大事。

3 颁布章程:赴日教育考察对学校体育制度的建设影响

1902年,由张百熙主持制定的《钦定学堂章程》颁布,虽日后并未实施,但作为中国近代第一部由国家颁布的学校章程,意义重大。1902年初,张百熙被任命为管学大臣,主持京师大学堂及全国的教育改革,同时推选吴汝纶为京师大学堂总教习。吴汝纶再三推脱,最后还是就任总教习这一职务,并于同年赴日考察。虽然吴汝纶因赴日考察并未直接参与《钦定学堂章程》的起草工作,但在滞日期间他不仅详细撰写日记,还及时以信函的方式向张百熙汇报考察情况及收集到的日本教育情报,并提出自己对兴办学堂、制订学制的意见[6]41。所以说,早在《钦定学堂章程》的制定和颁布期间,赴日教育考察就起到了非常重要的作用,是考察人员将他们在日本所看到的学生上课情景和与日本教育家之间的座谈做了详细的记录并带回国以供参考。

1904年,《奏定学堂章程》颁布实施,其中规定了“各级各类学堂均需开设体操课程”,使近代体育在中国学校的实施有了制度保障。对比赴日考察人员在回国后著录的日本学校体育章程,两者在文字表达上十分相近。

3.1 《奏定学校章程》有关学校体育内容

从1902年以后,赴日教育考察的官员多对日本的学制和课程设置有所侧重,这与正在制订学制和创办新式学堂有着密切的关系,为的是解当务之急。所以,《奏定学堂章程》中的教育总要、课时及内容和体操场地要求等诸多方面,均有着与日本学务章程相似的地方。

3.1.1 教育总要

教育总要相当于现在的指导思想,课程的实施和制定都会围绕教育总要。1904年《奏定初级师范学堂章程》对初级师范教育总要进行了明确的规定,其中第七条写道:“身体强健,成业之基;须使学生常留意卫生,勉习体操,以强固其精力。”[9]405-406而同样的内容在《日本普通学务录》中也可以找到,其第五条普通教法要旨中写明日本师范生最要之八事,其中第七条是:“身体为成业之基,须留意术生,勉体操以壮精神,可以使生徒效法。”[17]683

3.1.2 课时及内容

由于当时的中国政府在办学方面根本没有经验,所以,在课程的时间及其内容安排上也参照了日本。1904年《奏定高等小学堂》科目程度及授课时刻表规定:“体操每周三学时,教授普通体操,有益之运动,兵式体操。”这些内容在杨沣的教育考察记录中也有反映。他对日本常磐小学校高等科功课课程表的记录是:“体操每周三学时,教普通体操游戏,男子加兵式体操。”[17]684日本学制中多了对男子的要求,这是因为在《奏定学堂章程》颁布时,我国女子没有接受教育的权利,所以并未对性别做出规定。另外,对比日本和中国对高等小学堂的设置,都是9门课程,且都是第9门是体操,只不过日本对女生加设了裁缝。

3.1.3 体操场地要求

1904年的《奏定学堂章程》对体操场地也有明确的规定,且从小学堂到中学堂直至大学堂和初级师范学堂都规定了学校的体操场“宜分屋内、屋外两式”。其中,《奏定高等小学堂》还强调了“以备风雨。除室外一式必备外,室内或另设,或即借学生聚集处用之”[9]325。到了1905年,为了保证学校体育课程的顺利进行,还专门颁布了《操场规则》。这些规则、规范同样可以在日本文献中找到相应的内容。《日本普通学务录》载:日本文部省校舍规定,中学堂分晴天体操场(屋内)和雨天体操场(屋外)两部分。晴天体操场的规格为:“准二千坪,按日本自中学以上,俱习兵式体操,故操场格外加宽。”雨天为:“准一千坪。”师范学堂也分晴天和雨天两种操场,要求晴天自二千至三千坪,愈宽愈妙处;雨天为准一千坪[17]674。

3.2 《奏定女子小学堂章程》中体操课程的设置

1904年《奏定学堂章程》的颁布,并没有提及女子教育的问题,对于体操,也只是男子之事罢了。但赴日人员在考察教育时对日本女子学校体育却尤为关注,如“锡光窃案:日本教育之法大旨盖分三类:曰体育、曰德育、曰智育。故难极之盲推及女子亦有体操,重体育也。”[18]14又如项文瑞在与日本教育人士交谈中也多次提到了女子习体操的重要性。东基吉云:“健全之男子,皆健全女子之所生,故女子必使活泼运动也。”[16]407林吾亦云:“教育之本,在于家庭,所以女教育必要也。”[16]420正是这些交谈与思想的碰撞,促使了清政府在1907年又颁布了《奏定女子小学堂章程》和《奏定女子师范学堂章程》,其中均将“体操”列为必修课程之一。

这两个女子学堂章程的体育条款,同样受到了日本教育的影响。《奏定女子小学堂章程》对体操课的要旨为:“使身体各部发育均齐,四肢动作机敏,成知守规律、尚协同之公义。”[9]596规范是:“在女子初等小学堂,初则授以适宜之游戏,时或与音乐结合授之,渐进授普通体操;在女子高等小学堂则授普通体操或游戏。凡教授游戏,虽当使之活泼愉快,但须注意使之不蹈放纵之行为。又依体操所习成之姿势,务常使之保持勿失。”[9]596

再看项文瑞1902年8月11日记录的日本赤城小学体育课,和观看日本教习中川济教授女生游戏时的情形。“中川济抖擞精神,手舞足蹈,令学生牵手成圈,忽牵忽释。忽令每两个生同旋身,忽令每两声各反手于腰背,作互牵状。”[16]404这是在锻炼学生的灵敏性,与《奏定女子小学堂章程》中的“四肢动作机敏”相符。“中川济则坐圈内,奏琴,口中常呼口号,令作种种状态,学生依节奏跳舞,间以唱歌,歌毕,中川济忽作措点状,忽作击打状,忽作飞舞状,又以两手反正分合伸缩高下,顷刻换形。”[16]404这与《奏定女子小学堂章程》中体育课要以适宜的游戏和音乐结合授课的要求相一致。当项文瑞看到中川济做各种动作和状态时不觉“暗笑其痴”,但仔细思考后顿觉其别有用心:“知于游戏中寓纪律,令人不知不觉,乐就范围,由此扩充之,即可以在一律者。培养共同一致之公德。”[16]404这点在《奏定女子小学堂章程》中也屡有提醒,强调要有其纪律性,不能放纵之行为。

4 物化与操作:赴日教育考察人员的学校体育实施

赴日教育考察对中国近代学校体育发展的影响,还表现在具体的物化与操作层面。

4.1 聘请日本体育教习

新式教育的确立,面临最大的问题就是师资。张之洞曾感叹到:“设学堂之难有两事:一延师,一筹款,而延师尤难。”[13]在当时,旧式学堂出来的教师连“体操”一词都没有听说过,更不用说让他们去教授体育课程。所以,聘用日本体育教习来华授课,便成为缓解体育师资紧缺的一时之举。近代早期对日本教习的聘用,大多通过私人关系。例如,张之洞于1893年创办的湖北自强学堂,曾聘有两位教授体操的日本教习,他们是吉山荣三郎和根岸福弥。1897年创办于浙江绍兴的中西学堂,也聘有两名日本体育教习:中川外雄和藤乡秀树[1]。后来随着赴日人员与日本教育家接触机会的增多,联系日本体育教习来中国教授体操逐渐成为双方政府的行为,而其中的重要推手就是赴日教育考察人员。

在项文瑞《附酌拟学堂办法》里明确提出了聘请日本体育教习一事:“当急与梅溪学堂合起请体操教习一位,初时半载,专教各教习体操、每星期与梅溪各三次。凡小天竺二十二铺六官塾及城内外义塾之教习,愿学者皆按期来学。半载以后,令教习自教学生体操,师立旁赞成之,各学堂按日轮流。又半载,辞体操师,教习教操时,轮呼学生作教师模样,而教习立旁赞成之。”[16]433这就是为什么在1902年以后,来华执教的日本体育教习主要分布在省属师范学堂、府属中等学堂以及京师警务学堂的原因所在。

有资料显示,从19世纪末至20世纪初,大约有30余名日本体育教习来到中国,他们最早带来了日本体育课堂教学的范式与口令[2];丰富了中国体操课程的教学内容,既有兵式操,也有柔软操,还有各种赛跑活动[24];传授了有关女子体育的教学经验[22]。

4.2 创造与学校体育相关的汉语专业词汇

中国古代并没有像今天所说的与体育相关的专业词汇,运动场、体育、体操等词都是认可的来自于日语的现代汉语词汇[10]。其实还有一些与学校体育相关的专用汉语的首次出现,则是近代早期赴日教育考察的重要成果。在教育考察人员回国后的一些著述中,大致可以找到以下一些词汇,是他们创造的与学校体育相关的汉语用语,从而为后来学校体育教学和研究工作进行了必要的理论储备。

4.2.1 与学校体育相关的体育教学理论术语创造

课本。1901年,钱德培在《重游东瀛阅操记》中首先使用了“课本”这一汉语词汇:“详阅各省课本,与江南堂课大同小异。”[8]吴汝纶《东游丛录·摘钞日记》:“九日吾问花板垣维新以前学堂课本。”[13]275

讲义。1902年,吴汝纶在《东游丛录·文部所讲》中以及《答大学堂执事诸君饯别肘条陈应查事宜》中首次使用:“大学校无书,但有讲义。此外应读参考书,参考书皆是欧文。”[13]251

成绩。成绩这一汉语词汇,最早也是由赴日考察人员创造的。1899年,丁鸿臣《游历日本视察兵制学制日记》下卷:“教育博物馆为教员研究教育用品之地。分小学用品、中学用品二部。其品分学校建筑、学校备品、教授用具、生徒成绩学事、统计规则五端。”[5]1903年,项文瑞《游日本学校笔记》中问岁终考学生:“答云:各依平日试验成绩品,及出勤缺勤为据。”[16]417

4.2.2 与学校体育相关的教学操作术语创造

体操示范。这里的体操即体育。体操示范的汉语一词,由吴汝纶最先使用,在其1902年《东游丛录·文部所讲》中,吴汝纶最早采用了体育教学中的示范一词,“体操、手工,皆技能一类,须教者先示形式,宜用示范式”[13]258。

上课。这一汉语词汇由项文瑞创造,项文瑞1903年《游日本学校笔记》中曾有:“以教授之忙也,先于未上课时,将四种应用题,写码于板。”[16]401

课目。1899年,张大镛《日本各校纪略》中有“课目虽同,教法自异”[19]35之说,这是见到的有关课目汉语一词的最早使用。1902年,吴汝纶的《东游丛录·文部所讲》中再次使用课目一词:“小学校课目,尽取之西国,因欧化过甚,十三四年间。渐起保守儒教之论。”[13]263

出勤。1903年,项文瑞的《游日本学校笔记》中,还出现了关于“出勤”这一汉语词汇的最早使用。“问各种成绩品,日日分上中下等级乎?答云:虽日日分等级,然生徒不知之。问各教员日日记学生出勤缺勤有簿乎?答云:有。顷已呈其格纸矣。”[16]416出勤率后来成为学校体育成绩考核的重要参数。

见习。见习一词最早见于1899年张大镛的《日本武学兵队纪略》:“寻常中学校毕业生亦均由陆军省派员考试,抉择甚严,中选者得入联队以为殊荣。入队后实习一年。然后入校。以上各项学生均以十五个月毕业仍回联队,名曰见习士官。”[19]65这里带有候补的意思,实际是指初到工作岗位进行实习。但在学校体育中的见习一词,通常是指教师让本节课身体不适合运动的学生随堂听课。

4.2.3 与学校体育相关的体育教学器材与内容术语创造

卷尺。1902年,吴汝纶在《东游丛录·卫生图说》中首先使用了卷尺这一汉语词汇。所谓“卷尺,布制”[13]288。1903年,关赓麟的《日本学校图论》也提到了卷尺。这种可以卷起来的软尺,是后来学校体育中最重要的测量工具之一。

单杠、双杠。1902年,吴汝纶在《东游丛录·文部所讲》中,首先使用了单杠、双杠的汉语词汇。他说:“户山为初立之学,始以教老弁,今已改教初学。见体操,盘铁杠,先单杠,后双杠。”[13]275

击剑。1899年,张大镛在《日本各校纪略》中首先使用了汉语击剑这一词汇,指出:“除以上各课外,尚有柔道、击剑两事,亦令学生随意学习。”[19]331902年,吴汝纶在《东游丛录·文部所讲》中也使用到击剑一词:“会时为户外游戏,水中游泳、竞渡,击剑、搏力、运动诸事。”[13]255

4.2.4 与学校体育相关的体育教学卫生术语创造

听力与胸围。在1902年吴汝纶的《东游丛录·卫生图说》中,还首次使用了听力和胸围这两个专门汉语词汇。“卷尺,胸围及听力检查用。”[13]286在1906年郭钟秀的《东游日记》中也有使用:“囚犯初来,察其体格、营养、体量、身干、胸廓及视力、听力、精神状态。”[3]751

体重。1906年,郭钟秀在其《东游日记》中首先使用这一汉语词汇。“列身分帐分为五等:甲,身长五尺,体重十四贯以上,二十五岁至四十岁为最强壮。”[3]751

4.3 引介和提倡学校体育课外竞赛

晚清时期,中国最早的学校课外体育竞赛活动是从教会学校开始的。他们通常在学校里组织有“健身会”“踢球班(足球队)“篮球班(队)”“网球会”等多种运动组织,举行校或校际的足球、篮球、田径等比赛。官办学堂的课外体育竞赛活动要开展得晚一些,并主要是因为赴日教育考察人员的介绍和提倡,比赛内容主要集中在体操表演和游戏性赛跑方面,具有明显的日本文化的印迹。

以1905年5月举办的京师大学堂第一次全校运动会为例,两天共完成了32个项目的比赛。不同类型的赛跑成为运动会的重点,第一天有15项,包括掷槌、八百米突竞走、跳远、二百米突竞走、掷球、跳高、顶囊竞走、一百米突竞走、提灯竞走、牙形竞走、三百米突竞走、四百米突竞走、一脚竞走、六百米突竞走、掩目拾球竞走。第二天为17项,包括掷槌、顶囊竞走、掷球、越脊竞走、跳高、一百米突竞走、提灯竞走、二人三脚竞走、犬牙形竞走、拉绳、职员匙蛋竞走、来宾竞走、各学堂学生竞走、六百米突竞走、掩目拾球竞走、各科选手竞走(分类科、公共科、预备科选手各五名)、一千米突竞走[4]14。运动项目的内容设置和名称,在一定程度上可以说就是日本学校体育运动会的翻版。例如,项文瑞《游日本学校笔记》中介绍的高等师范学校秋季运动会,其第8~25的项目名称①参观到运动会时,比赛已经进行到了第 8项,所以前 7项没有记载。为蛙飞竞走、记忆竞走、军舰竞走、抽签竞走、又军舰竞走与前次仿佛、绳飞竞走、球拾竞走、铁锤、又抽签竞走、又记忆竞走、各级选手竞走皆精选上等善竞走者、旗取竞走、又抽签竞走三回、武装网潜、障害物竞走、千鸟竞走、又障害物竞走、角力[16]421-422。

赴日教育考察人员不仅通过自己的著述将日本学校体育运动会的形式带回国内,甚至还以身体力行的方式大力提倡国人革除旧的思想观念,积极参与运动比赛。在1905年5月举办的京师大学堂第一次全校运动会上,曾经出使日本考察教育的四品翰林院编修李家驹,时年34岁,担当副校长,参加职员竞走比赛得了第3名。“前一日,戴操帽入场,二日,因应酬官场,着袍褂而入……及至指挥司高揭职员竞走旗,即脱去袍褂,竞走一百米,列于第三,捷报司方写黑板,而场内千余人拍手之声如雷。运动毕,仍着袍褂如故。”[4]20时任京师大学堂校长的张亨嘉在《大学堂召开第一次运动会敬告来宾》文中指出:“盖学堂教育之宗旨必以造就人才为指归,而造就人才之方,必兼德育体育而后为完备。”“乃知非重体育不足以挽积弱而图自存。”“今日特开运动大会,亦不外公表此宗旨以树中国学界风声而化。”而他的一句“人人有振武之精神,则自强可恃仰见”[14]的闭幕词,则显然成了当时全体国人心目中的另一种精神共勉!

5 结语

清末赴日教育考察,对中国近代学校体育发展的影响是重大的。教育考察人员不仅在思想认识层面强调了德智体全面教育的重要性,而且在制度保障层面帮助政府制定了第一个实现德智体全面教育的学堂章程。他们通过对日本学校体育的多方面考察,同时结合自己对体育的理解,推动了中国官办学堂教育的近代历史转型,使体育堂而皇之地登上了教育殿堂,并最终完成了晚清政府办学中学校体育从“无”到“有”的历史过程。

[1]陈学恂.中国近代教育史教学参考资料(上)[M].北京:人民教育出版社,1986.

[2]郭沫若.郭沫若自传[M].江苏:江苏文艺出版社,1996.

[3]郭钟秀.东游日记[M]//吕长顺.教育考察记.杭州:杭州大学出版社,1996.

[4]郝光安.北京大学体育史[M].北京:人民体育出版社,2008.

[5]黄河清.近现代辞源[M].上海:上海辞书出版社,2010.

[6]吕长顺.清末中日教育文化交流之研究[M].北京:商务印书馆,2012.

[7]毛泽东.体育之研究[M].北京:人民体育出版社,1979.

[8]钱德培.重游东瀛阅操记[M]//王宝平.日本军事考察记.上海:上海古籍出版社,2004.

[9]璩鑫圭,唐良炎.学制演变[M].上海:上海教育出版社,2007.

[10][日]实藤惠秀.中国人留学日本史[M].谭汝谦,林启彦译.北京:北京大学出版社,2012.

[11]舒新城.近代中国教育史料[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[12]田正平.留学生与中国教育近代化[M].广东:广东教育出版社,1996.

[13]吴汝纶.东游丛录[M]//吕长顺.教育考察记.杭州:杭州大学出版社,1996.

[14]王学珍,张万仓.北京高等教育文献资料选编(1861-1948)[M].北京:首都师范大学出版社,2004.

[15]徐静玉,王晓玲.张謇于近代体育[J].体育学刊,2003,10(3):28.

[16]项文瑞.游日本学校笔记[M]//吕长顺.教育考察记.杭州:杭州大学出版社,1996.

[17]杨沣.日本普通学务录[M]//吕长顺.教育考察记.杭州:杭州大学出版社,1996.

[18]姚锡光.东瀛学校举概[M]//吕长顺.教育考察记.杭州:杭州大学出版社,1996.

[19]张大镛.日本各校纪略[M]//吕长顺.教育考察记.杭州:杭州大学出版社,1996.

[20]张謇研究中心,南通市图书馆,等.张謇全集(第4卷·事业)[M].南京:江苏古籍出版社,1994.

[21]朱绶.东游纪程[M]//吕长顺.教育考察记.杭州:杭州大学出版社,1996.

[22]周亚婷.清末在华日本体育教习的历史回顾[J].体育学刊,2016,23(1):53-57.

[23]朱有献.中国近代学制史料(第一辑·下)[M].上海:华东师范大学出版,1986.

[24]朱有献.中国近代学制史料第二辑(上册)[M].上海:华东师范大学出版社,1987.

Influence of Educational Investigation to Japan in the Late Qing Dynasty on the Development of Chinese Modern School Physical Education

ZHOU Ya-ting,WANG Feng

It is found in modern physical education relations between China and Japan,the education investigation in the late Qing dynasty to Japan had a deep influence on the development of Chinese modern school physical education.The result showed that:though the education investigation of staffs to Japan improved their cognition of modern school physical education,they participated in the establishment of‘the regulations of school’which provided a blueprint for settings of Chinese modern school gymnastics course.In the implementation of school physical education they proposed to employ Japanese PE teachers,create professional Chinese vocabularies related to school physical education,introduce and promote extracurricular competitions of school physical education etc,laid a foundation of initial development of early Chinese modern school physical education.

school physical education;education;investigation;Japan

1002-9826(2017)02-0107-06

10.16470/j.csst.201702014

G80-05

:A

2016-05-05;

:2016-12-27

国家社会科学基金资助项目(15BTY083);江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX15-127)。

周亚婷,女,在读博士研究生,主要研究方向为体育史,E-mail:zhouyating12@163.com。

苏州大学 体育学院,江苏苏州215021

Soochow University,Suzhou 215021,China.