重庆市创新型人才发展研究

汤伶俐 秦雷 陆海燕

摘 要:人才是创新驱动的关键因素。近年来重庆市创新型人才引进力度、培养计划和支持政策不断完善,但还不能满足建成西部创新中心的需要,主要存在人才缺口巨大、创新动力、平台不足等内生问题和人才支持政策不足等外部环境问题,需要针对性地采取措施促进重庆市创新型人才的大发展。

关键词:创新;创新型人才;人才发展

中图分类号:F24

文献标识码:A

doi:10.19311/j.cnki.16723198.2017.02.035

创新是大势所趋,创新能力是衡量一个国家和地区综合实力的重要标志。人才是创新驱动的关键因素,是城市竞争力的第一资源。习近平总书记多次强调“创新的事业呼唤创新的人才”。受区位条件、产业发展水平和特殊的城乡二元结构的制约,重庆要想在未来五年之内建成西部创新中心,就必须把创新型人才的发展放在最优先的位置。

1 创新人才的界定

伴随经济学家熊彼特的创新理论的发展,创新型人才的研究也得到学术界高度重视,但国外文献关于创新型人才没有一个统一的界定,国内基于创新和人才等不同理论基础,自从钟秉林(2007)总结了创新型人才的内涵和特征,很多学者对创新型人才给出了各种不同的界定。但现有研究承认人才都有创造性的特征,本文借鉴《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》中的界定,认为“人才是指具有一定的专业知识或专门技能,进行创造性劳动并对社会做出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者”。专业人才指某一方面或某些方面专业知识突出的人才;科技人才是掌握科技相关专业知识或者技能方面的人才。鉴于西部创新中心建设的需要,本文创新型人才包括专业人才、科技人才和创业人才等。

2 重庆市创新型人才发展现状

2.1 人才总量不断增长和结构优化

近年来重庆市人才总量迅速增长和人才能力素质不断提升,为重庆市经济社会发展提供了坚强的人才保障和智力支持。截止2015年末,重庆市人才规模达到508.23万人,较“十一五”末增长14%;其中专业技术人才总量达到139万人,较“十一五”末增加31万人,高、中、初级结构比例达到9.7︰37.9︰52.4;全市技能人才总量达到320万人,较“十一五”末增加90万人,其中高技能人才89万人,占技能人才的27.8%,高于全国平均水平。

2.2 高层次创新型人才引进力度加大

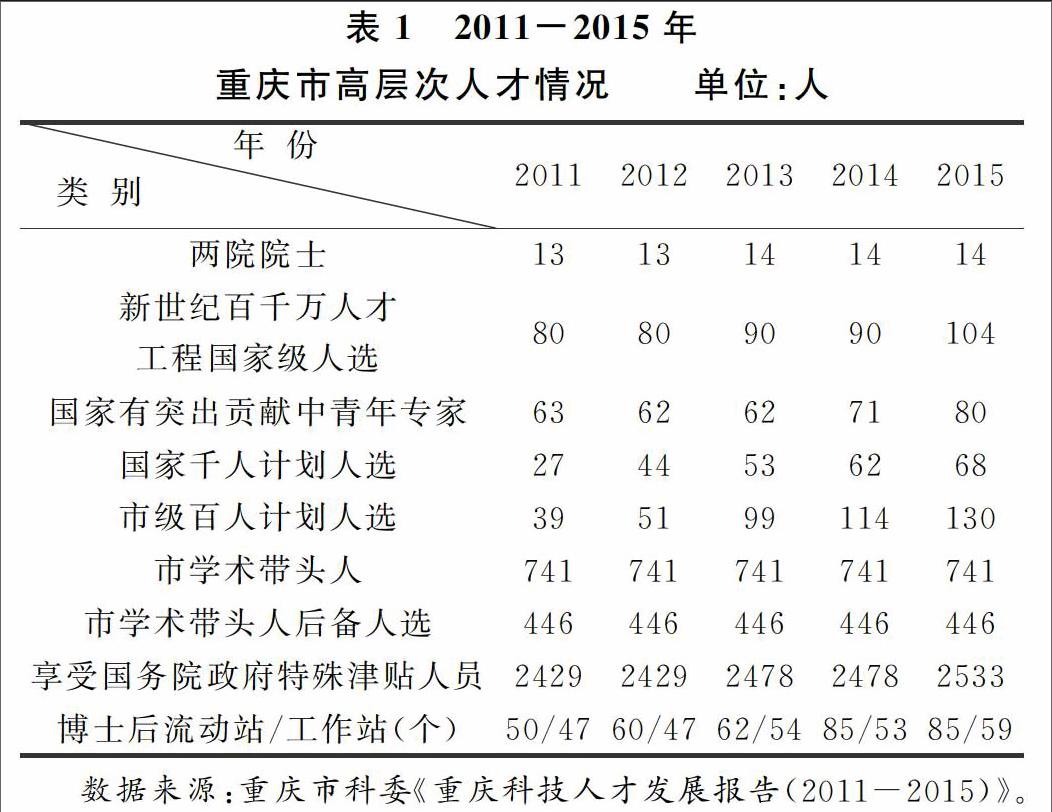

通过贯彻执行《重庆市引进高层次人才若干优惠政策规定》及其实施细则,吸引外地人才来渝创业;设立了海外高层次人才引进工作办公室和工作联络处,打造“欧洲”“北美”“港澳”等4条海外引才专线,定期举办重庆高层次人才创新创业洽谈会、海外人才创新创业项目对接会等引才引智活动,累计引进海外人才超过3900余人;打造务实高效的海内外人才项目对接平台,实施“重庆市百名海外高层次人才集聚计划”,累计引进130人以上,有效带动了一批海外人才来渝创业,2011-2015年重庆市高层次人才情况见表1。

2.3 高层次创新型人才培养计划

我市建构了完善的人才培养计划,先后实施了“两江学者”计划、高层次人才特殊支持计划、五大功能区人才专项计划、产业人才支持计划、专业技术人才知识更新工程、紧缺技师培养计划等人才培养计划,形成了涵盖各年龄段、各领域人才队伍建设链条。其中,高层次人才特殊支持计划累计选拔培养145人以上,已有39人入选国家“万人计划”。全市新增专业技术人才近5万名、高技能人才近7万名,对产业升级调整起了较强的支撑和引领作用。

2.4 人才政策不断健全与优化

制定出台了《重庆市深化职称改革的意见》及配套政策和措施,突出品德、能力和业绩,结合岗位实际分类评价标准,有效引导人才创新创业。探索建立海外留学人员、博士后研究人员和特殊人才专业技术资格认定“绿色通道”。实行对艰苦边远地区、民营企业和基层一线技术技能人才的评价倾斜政策,免考职称外语和计算机应用能力。

出台《关于发展众创空间推进大众创业万众创业的实施意见》《关于加快重庆创业投资发展的意见》等政策文件,鼓励科技人员在职创业、离岗创业和多点执业。制定《重庆市促进科技成果转化股权和分红激励实施办法》《重庆市科学技术奖励办法》等政策文件,从经费、收益和奖励等方面对科技成果转化予以明确和保障。市财政每年整合不少于2亿元的众创空间发展专项资金,用于众创空间能力建设和运营绩效后补助。

3 重庆市人才发展面临的困难

为推动我市创新型城市和西部创新中心建设,需要摸清制约重庆市西部创新中心建设中人才发展的短板,进一步厘清意愿和能力等内生性因素和人才支持政策等外部环境因素方面存在问题,才能精准提出针对性的措施。

3.1 内生性因素

3.1.1 创新型人才规模和结构亟待优化

重庆市近年研发活动人员10万名左右,但国家级高层次人才仅有484人。其中,两院院士13人,仅为四川(69人)的18.8%、陕西(63人)的20.6%;千人计划86人,仅为四川(114人)的75.4%、陕西(116人)的74.1%,能把握世界科技前沿,作出重大科技创新成果的战略科学家、尖子人才和领军人才更加匮乏。重庆市创新人才分布不科学现象,技创新人才特别是研发人员主要集中在制造业,尤其是汽车制造业;传统支柱产业的创新人才较多,一些亟待开拓的战略性新兴产业领域创新型人才紧缺;发展相对滞后的农村和一些区域,创新型人才引进难、留住更難。

3.1.2 创新型人才的创新动力不足

一方面,创新人才队伍建设缺乏资金保障。2015年,重庆市研发投入为247亿元,排在全国第17位,比四川省、陕西省分别低200亿元、120亿元。我市研发资金总体投入不足,财政资金使用效率不高,民间创新投资占比极少,有限资金对重大科技攻关项目聚焦度不够,政府支持项目存在一定程度的“造盆景”现象,弱势领域创新人才建设资金更加匮乏。

另一方面,从事创新活动的获得感不足。研发经费投入“只重物不见人”,过于侧重在仪器设备等物力资本投入,轻视人力资本投入,科研人员在科技成果转化中的收益比例偏低;资金和政策的激励措施,往往人情化色彩浓厚,激励的多样性和精准性不强;在创新人才管理上,管理中“官本位”、行政化倾向较严重,创新人才资源配置的市场化、社会化程度不高,用人单位和个体的自主权尚未真正落实。

3.1.3 高水准创新平台较少

一方面重點高校和大院大所少。全市“985”“211”重点高校只有2所,总共72所高校中有研发活动的不到一半,研发的结构、规模、质量、效益有待提高;学校重点学科建设不足,博士后流动站等平台少,产学研基地往往形式大于实质创新人才基础先天不优。全市62家市属以上科研院所中,中央部门所属的在渝院所4家(事业单位),仅为四川(27家)的14.8%、陕西(38家)的10.5%,国家工程研究中心、国家工程实验室等各类国家级研发平台46个,约为四川的1/2和陕西的1/3。高层次研发机构数量与初步建成西部创新中心的目标尚有不小差距。

另一方面,高新技术企业少。目前,全市有效期内高新技术企业1035家,不到四川(2713家)的1/2、陕西(5524家)的1/5。全市规上工业企业6159家,有研发活动的只有974家,仅占15.8%;建有研发机构的更少,只有585家,仅占9.5%。企业等各类创新研发机构仍然数量偏少、质量不高、法人化比例偏低,为创新人才提供的发展平台较少。

3.2 外部环境因素

制度规范、培养体系、社会需求等外部制度环境因素,对于创新型人才发展具有较强的引导和培育作用。重庆市在健全制度、完善体系、培育创新需求等方面需要进一步加以提高。

3.2.1 相关政策体系不健全

尽管重庆市出台了发展众创空间、加快创业投资发展、促进科技成果转化股权和分红激励等方面的政策意见,对于人事关系、收益分配、创业扶持等方面进行了一定的创新。但是政策多是全市一刀切,精准性不强,对于各功能区域、各专业领域的针对性和指导性还需要进一步增强。

3.2.2 配套体制不够完善

一是流动中户籍、档案、社会保障等制度性障碍依然存在,有利于创新人才成长的选用机制还不够完善。二是市编制管理、岗位管理上的创新性不足,在高层次人才机动编制管理、灵活优化岗位设置等方面,与东部沿海地区尚有一定差距。三是事业单位工资总量管理的灵活性不够,“科研成果转化收益发放的奖励性收入不纳入绩效工资总量限制”政策只限于高校、科研院所,没有向所有事业单位推开。

3.2.3 社会创新需求不强

2015年,重庆市每万人发明专利拥有量为4.2件;2011—2015年技术合同交易额累计达813.6亿元。但是,相比发达国家和地区,全市经济社会发展对科技创新尤其是技术创新的依赖不强,创新需求不足。比如据报道,南岸茶园一家生产摩托车打火石的企业认为,“除了销售,其他环节都是成本,与其把钱花在创新上,还不如拿来购买设备,扩大生产规模。”这反映了我市正处于粗放型与内涵式发展并存,新旧发展动力转换的阶段,创新驱动意识和市场尚未发展成熟。

4 加快西部创新中心建设人才发展的建议

围绕加快西部创新中心建设人才队伍发展的总目标,通过创新环境建设,打造人人想创新的、能创新的人有平台、搞创新的人有地位的浓厚氛围,实现重庆市创新型人才总量、结构和增长速度的大提升。

4.1 推进人才管理体制改革

推动人才管理体制改革创新,需要从转变政府职能、优化编制及岗位管理、健全服务体系、优化创新环境等方面协同发力,以创新红利激发体制机制活力,增强对各类创新型人才的吸引力。着眼于弥补人才流动领域的“政府失灵”和“市场失灵”现象,促进政府的“有形之手”和市场的“无形之手”更好结合。进一步破除阻碍人才流动的体制机制障碍,便利人才的“全方位自由流动”。

4.2 加强创新创业平台建设

以两江新区、重庆自贸试验区等条件较好的地区为龙头,建设西部创新中心“窗口”,以载体建设为抓手,为创新型人才的发展提供广阔空间。鼓励各区县围绕五大功能区域发展战略,培育符合自身特点的创新创业人才梯队。

4.3 强化人才创新创业激励机制

健全多元化的人才激励体系,给人才发展提供非“官本位”的出路,鼓励走专业化道路以充分发挥自身比较优势。以灵活的绩效工资总量管理制度、优惠的科技人员股权收益机制等为抓手,提升人力成本在总支出中的比例,落实科研项目经费管理改革政策,提升创新研发意愿和动力。

4.4 实行更加灵活开放的引才机制

以解缺救急、引才引智、完善机制、提升服务为重点,完善市场化引才机制,健全人才配套制度和服务体系,聚焦重点领域引进急需紧缺人才,深化海内外高层次人才引进工程,让重庆经济社会发展需要的各类人才愿意来、能留住、归属感强、有所贡献,持续释放人才集聚红利,助推经济转型发展。

4.5 分类精准加强创新人才培养

针对创新型企业家、科技创新骨干力量、技术技能人才、青年创新人才等不同群体的特点,分类实施培养方案,做好产业发展与人才培养工作的有机衔接,通过对投身创新实践的鼓励来厚植创新精神,锻炼一支水平高、领域全、爱钻研、善创新的人才队伍。

参考文献

[1]重庆市科委.重庆科技人才发展报告(2011-2015)[Z].

[2]中国科技年鉴2015[M];重庆市科委.重庆科技人才发展报告(2011-2015)[Z].

[3]中国统计年鉴2015[M];中国科技年鉴2015[M];重庆市科委.重庆科技人才发展报告(2011-2015)[Z].

[4]重庆市统计年鉴(2015年)[M].