滇中城市群交通网络与旅游业耦合发展研究

刘安乐+杨承玥+鲁芬+明庆忠

摘要:滇中城市群交通网络与旅游发展的协调动力机制是内生动力与外生动力共同作用的结果。通过内生互馈动力机制一交通网络演化对旅游发展的驱动效应、旅游发展对交通网络演化的反馈效应实现滇中城市群交通与旅游发展内生耦合发展;同时,又通过外部激励驱动机制一自然地理环境“约束一吸引”机理、政府政策导向机制、社会经济发展聚集一扩散机制刺激滇中城市群交通与旅游发展耦合发展。实证研究表明滇中城市群县域交通优势度与旅游发展水平相互作用强度较高,交通优势度与旅游发展水平整体协调性较好,处于良好协调阶段。并提出建立交通旅游相协调的旅游空间发展格局、构筑完善的旅游交通网络格局、完善与交通网络相协调的旅游集散中心体系建设等交通网络与旅游发展协同演化建议。

关键词:交通网络:旅游业:驱动机制:耦合;滇中城市群

0引言

如何正确地评价交通网络优劣及其与旅游发展相互作用关系,一直是地理学的基础性研究课题。交通网络优劣程度是评价地区旅游发展综合实力的重要指标.旅游产业快速发展對地区交通网络一体化进程具有加速作用:一方面,旅游交通或城际交通干线的发展压缩了旅游目的地与客源地之间的时空距离,使旅游流、旅游消费在交通网络重要节点及其沿线聚集,从而促进了旅游城镇发展特别是城市群形成和发展;另一方面,旅游的发展带动了地区经济增长,改善了节点城镇旅游基础设施及旅游交通可进入性,旅游流在旅游节点城镇之间的流动,使旅游轴线及极轴核心逐步形成,促使区域交通网络不断发展完善,通过反复作用与反馈,使得交通网络与旅游发展两者构成了一个相互作用与反馈的耦合系统。

在新型城镇化的背景下,城市群建设成为当前城镇化重要实现形态,交通网络一体化与区域旅游发展越来越成为城市群发展的重要驱动因子。截至2015年底,滇中城市群实现旅游接待人次高达12579.22万人次,实现旅游增收1065.08亿元,但是滇中城市群典型的中心放射状交通网络结构和旅游资源分布不匹配问题较为突出,区域内部交通不合理等问题限制了区域旅游持续发展。本文在以滇中城市群为研究对象,通过梳理已有研究成果,构建了滇中城市群交通网络与旅游发展耦合发展理论框架,并选取该区域2013年相关统计数据,采用综合交通优势度模型、熵值法模糊综合评价法和耦合协调度模型对滇中城市群交通网络与旅游业耦合协调关系进行实证研究,提出了滇中城市群协调演化方案,为下一步区域政策设计、交通网络空间结构和旅游空间优化提供理论指导和实现借鉴意义。

1研究进展及理论框架构建

1.1研究进展

旅游与交通相互关系研究最早为发达国家所关注,国外主要从交通成本对旅游的影响、旅游对交通方式的选择、交通对旅游的经济效应等几个方面对交通与旅游相互关系进行研究。我国相关研究主要从不同的空间尺度下的交通与旅游相互关系的定性实证研究,运用层次分析法和模糊综合评价法、协调度耦合模型法,探究交通优势度与旅游产业发展水平耦合态势。还有一些学者以城市为研究区域对旅游与交通协调关系进行了评价;近年来,随着城市圈(群)快速发展,城市圈(群)交通与旅游耦合相互关系受到学者关注;此外,我国学者还从两者相互关系和关联机制进行了理论探究。

综上所述,学者们对交通与区域旅游发展关系的研究,在内容与尺度上日益丰富,但从旅游与交通的双向视角对二者协调作用程度和耦合协调机理进行研究的相对较少,因此,对城市群交通与旅游发展耦合协调机理的研究具有理论和现实意义。

1.2理论框架

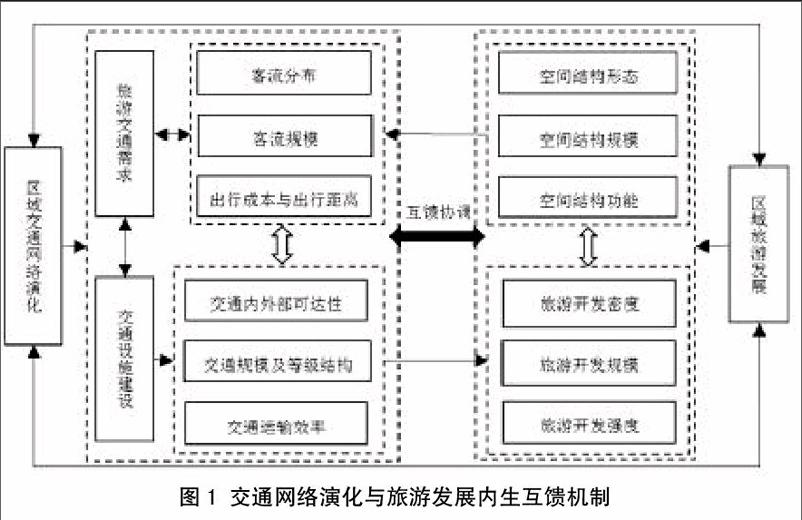

交通系统与旅游发展系统二者的协调融合是内生动力与外生动力共同作用的结果。内生动力是指城市群交通演化与旅游发展过程中内在要求和行业发展推动;外生动力包括交通演化与旅游发展过程中受技术、政策、法规、效益推动等要素的外部要素的推动。借鉴相关文献,综合考虑内生动力与外生动力两个方面,主要有两大动力机制。

1.2.1交通演化一旅游发展内生互馈机制

交通演化包含了交通规模与网络结构、交通网络可达性和交通优势度等子系统的演化发展,与区域旅游发展系统中旅游空间规模、旅游发展空间形态、客流分布、旅游出行成本要素密切相关:一方面,城市群交通网络通过交通规模等级结构、综合交通可达性和交通网络运输效率的提高,改变旅游空间规模、空间结构形态及功能;另一方面,旅游流空间规模、空间结构形态及功能的变化促使城市群旅游交通需求发生变化,进而推动交通设施建设,推进城市群交通网络的演化。城市群交通与旅游发展正是在相互影响、相互作用的过程中,形成了内生互馈机制(图1),主要包括交通网络演化对旅游发展的驱动效应、旅游发展对交通网络演化的反馈效应两个方面。

1.2.1.1交通网络演化对旅游发展的驱动效应

交通网络演化是旅游发展重要驱动力,特殊地理区位条件,使得滇中城市群交通网络演化对旅游发展空间作用效应更加显著。交通廊道对旅游发展的空间锁定效应:交通网络廊道是旅游客流、旅游经济流、旅游信息流、旅游技术流等旅游物质、能量流动的载体。旅游交通网络廊道通过旅游交通的规模、空间结构形态和交通运输效率控制了旅游物质、能量流动的方向、规模和流速,驱动旅游物质、能量流在旅游发展优势地带及其之间流动并聚集,而旅游欠发达地区则因其吸引较弱导致旅游物质、能量流较小。对旅游者来说,为了实现旅游体验效益的最大化,旅游线路更加趋向于旅游交通发展优势地带,因此交通条件在一定程度上锁定了旅游聚集的方向,控制了旅游发展的规模。滇中城市群地处我国西部山区,特殊地形和经济发展不均衡,形成了“中心一外围”放射状交通网络结构,将旅游物质、能量流限制在较为狭窄的区域内,使得滇中城市群旅游发展空间束缚作用更加明显。

交通网络演化对旅游发展的引导效应:滇中城市群旅游交通演化对旅游发展的引导作用主要通过交通方式变革、交通可达性的优化和交通设施建设时机三个方面来实现。第一,交通方式变革就是从单一方式转化为立体多元的交通方式,它使得滇中城市群长期形成的旅游空间格局发生形变,增强旅游目的地与客源地互动,改变旅游地域空间结构特征;第二,交通可达性塑造滇中城市群旅游空间格局演变的“点一轴”形态,主导了旅游地域结构空间分异与空间组织演化。可达性的优化使交通网络结构网络化结构增强,改变旅游空间时空阻力,从而减弱了区域旅游资源空间开发的强度分异,促进旅游活动地域结构均衡化;第三,城市群交通设施的建设时机和建设时序影响旅游发展的速度、方向和演化结果。滇中城市群交通网络经历了多个不同发展的时期,其交通建设的发展模式、速度与规模改变,加快了旅游流阶段性演化,从而引导了旅游发展阶段的进程。

1.2.1.2旅游發展对交通网络演化的反馈效应

在交通运输网络驱动滇中城市群旅游发展的同时,旅游发展作为滇中城市群交通演化的重要影响因子,对交通网络的演化产生了反馈效应。旅游的反馈效应主要通过旅游发展规模、旅游发展空间格局及旅游空间结构演化方式对交通网络产生影响。

旅游发展规模“压力”与旅游交通“响应”:近年来滇中城市群旅游发展与交通运输之间的矛盾尤为突出,在旅游快速增长发展的“压力”条件下,旅游交通舒适度、运载能力与交通网络结构不匹配问题凸显,迫使交通运输业做出相应的“响应”,并通过改善交通网络质量、提高交通可达性、完善交通网结构三个途径“响应'旅游业带来的“压力”,缓解旅游发展与旅游交通之间的供给矛盾。从旅游业发展“压力”到交通运输“响应”,形成了一个良性循环,最终达到旅游业与交通运输业协调发展状态。

旅游空间结构格局演化的交通效应:旅游发展优势地区凭借高品质的旅游资源和良好的旅游品牌优势,发展为区域旅游增长中心和旅游发展聚集带,形成了“点一轴”旅游空间结构形态;迫于旅游交通需求压力,交通网络建设规模在“点”不断聚集,成为交通网络中心,为了保障中心旅游流流动通畅和旅游发展聚集带交通需求压力,重要的旅游发展轴线交通等级与可达性显著提高,最终形成“环状一放射”交通网络结构。

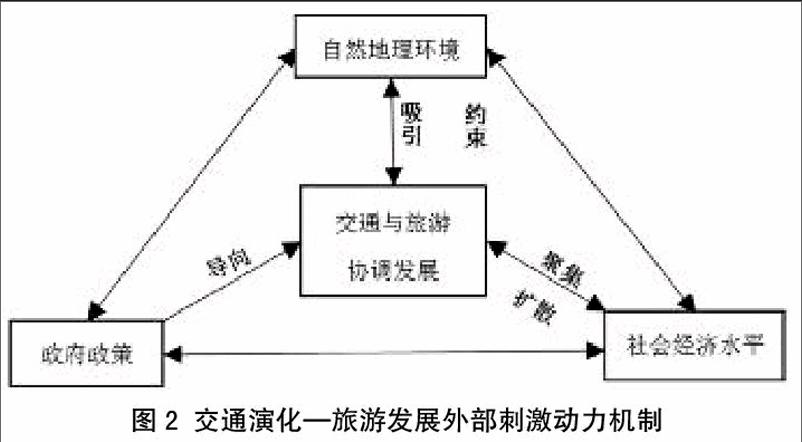

1.2.2交通演化一旅游发展外部刺激动力机制

交通网络演化与旅游发展之间相互影响、相互作用,不断由较低层次向较高层次协调演化过程,除了内生动力以外,还受到自然地理环境、经济水平、人文历史、政府政策法规等外部条件的影响(图2)。

1.2.2.1自然地理环境“约束一吸引”机理

滇中城市群复杂的自然环境形成了区域丰富性与复杂性并存、个性特征鲜明的极具观赏价值的旅游资源。由于受区域地理环境条件特征约束,交通设施沿地理条件优越的地形单元延伸,将重要旅游景点串联、相交并形成节点,并在地理环境优越区域形成旅游集散地。同时,随着旅游集散地的发展,其对旅游流产生引力逐渐增强,进而形成了“旅游聚集中心一旅游聚集带”的结构形态演化过程,正式这种“点一线”布局结构控制了旅游流的规模与延伸方向,从而影响了旅游一交通空间结构形态的演变。

1.2.2.2政策导向机制

政策驱动是交通网络演化与旅游发展协调外在动力,它包括国家战略背景、区域政策法规、区域产业规划和基础设施建设等多个方面。第一,国家战略背景对交通与旅游协调发展方向产生影响。国家战略背景影响着区域资源在各行业、领域的配置,决定了行业、领域的发展方向。在国家大力支持旅游产业改革发展和西南桥头堡建设的大背景大环境下,滇中城市群旅游与交通发展规模和发展方向必将受到影响;第二,政府通过区域政策法规规范交通网络和旅游协调发展。新一轮西部大开发建设、滇中城市群一体化建设、云南旅游产业“二次创业”等政策法规的实施,促进了滇中城市群旅游产业快速发展,加快了滇中城市群交通网络化进程,从而刺激滇中城市群交通网络建设和旅游发展协调发展;第三,政府通过区域产业规划旅游与交通协调格局产生作用。云南省先后发布并出台了《滇中城市群规划(2009-2030)》、《云南桥头堡滇中产业聚集区发展规划(2014-2020)》、《云南省滇中城市经济圈区域协调发展规划(2009-2020)》和《云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡总体规划(2012-2020年)》等区域发展规划,有利于推进滇中城市交通网络与旅游发展协调发展;政府通过旅游交通等基础建设对交通与旅游协调格局产生影响;通过区域高速环线、城际交通轨道和中心城镇与外围城镇放射交通轴线等旅游交通基础设施建设,提高旅游景点可达性水平,改变了区域旅游空间格局,使得滇中交通与旅游协调发展格局得以重组和优化。

1.2.2.3社会经济发展聚集一扩散机制

社会经济发展水平是区域交通网络演化与旅游发展协调的重要支撑。在经济发展水平差异较大区域,中心极化效应明显,驱使交通建设和旅游发展要素向高经济水平区域聚集;同时聚集中心生产要素的外溢,使得交通建设与旅游发展要素向外扩张,通过空间相互作用激发次一级聚集中心和聚集带的产生并影响区域交通网络演化与旅游发展,这种循环累积因果效应促进了区域交通与旅游协调、螺旋发展上升的演进过程。

2研究区域与研究方法

2.1研究区域概况

滇中城市群位于101°E~104.5°E、24°N~26.5°N之间,东西宽422km,南北长415km,国土总面积约占全省的24%。包括昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄彝族自治州(以下简称楚雄州)在内的行政辖区范围。地处云南高原核心地带,东部与贵州省交界,北部与四川省相接,西部和南部分别与大理州、普洱市、红河州、文山相连。滇中城市群旅游资源丰富性与复杂性并存,融自然山水风光、历史文化风情为一体,旅游资源组合极佳,加上得天独厚的地位高原所形成四季如春的气候条件,使得旅游资源具有极高的价值。20世纪90年代以来,滇中城市群交通建设里程、交通网络密度均有大幅提升,高于全省平均水平,且差距不断扩大,交通网络质量显著提高。到2013年,通车里程达7.3x104km,实现年均增长12.3%;目前,已形成了以昆明为中心,以公路交通为主体、铁路交通为辅的城市群交通网络格局。

2.2研究方法

2.2.1综合发展指数评价指标体系

综合发展指数是衡量区域某一子系统旅游发展水平高低的重要指标,综合发展指数越大代表子系统发展水平越高。为了探究交通网络优势度与旅游发展耦合协调空间差异,结合滇中城市群区域特点,本文在借鉴金风君、孟德友等提出的交通优势度内涵和评价方法基础上,建立了交通优势度评价指标体系(图3);在借鉴朱梅的研究成果基础上,综合考虑旅游经济水平、旅游资源、接待服务、环境本底等多系统之间的协调共生发展,通过专家咨询构建了县域旅游发展水平评价指标体系(表1)。

2.2.2耦合协调度模型

耦合度是描述系统或要素彼此相互作用影响的程度,协调度是两种或两种以上系统或系统要素之间一种良性的相互关联程度。区域交通和旅游发展是相互作用、彼此促进的两个系统,借鉴容量耦合系数模型,构建区域交通优势度与旅游发展水平耦合度函数,表达式为:

式中:U1。表示交通优势度评价函数,D'、A'和S'分别表示区域的交通网络密度、综合交通可达性系数、区位优势度标准化并运用卜x方法对可达性系数和区位优势度系数进行一致性转换无量纲值。ω1、ω2、ω3分别代表三者的权重阀值,由于三者对滇中城市群交通优势度影响相当,因此权重阀值均取。

u。表示旅游发展水平评价函数,μij为第i个地区的第j个指标值;λij为指标权重,采用熵值法获取评价因子权重数值;C∈(0,1)为两个系统的耦合度,C值越大,耦合度越大;反之,则耦合度越小。

由于耦合度在某些情况下难以反映交通和旅游的协同效应,如在交通优势度与旅游发展水平均较低时,也表现出较高的耦合度。因此,在耦合模型基础上构建交通优势度与旅游發展水平协调度模型,表达式为:

D∈(0,1)为两个系统协调度,D值越大表示协调性越好。当D=1时,认为系统之间达到了绝对协调状态,当D=0时,认为系统之间处于无关状态;T为交通与旅游发展综合评价指数。a、β为待定系数且a+β=1。由于交通和旅游发展是相互作用两个系统,但两者作用并不对等。一般而言,交通作为旅游六大要素之一,旅游发展必然带动旅游交通的改善;而县域旅游发展是众多要素共同作用的结果,交通只是一个重要的因子,故取a=0.4,β=0.6。

为了更直观反映交通与旅游发展耦合协调状况,借鉴已有成果的基础上,结合县域交通与旅游发展耦合协调度水平,分别以0.3、0.4、0.5、0.6、0.7为分界点,把协调度等级分为严重失调、中度失调、轻度失调、初级协调、良好协调和优质协调6个等级。在交通优势度与旅游发展水平协调度等级划分的基础之上,依据交通优势度与旅游发展水平的相关关系,分为15个基本类型如表2。

2.2.3数据来源及处理方法

文中交通路网数据、旅游数据及经济发展数据均来源于源于滇中城市群各县市区《统计年鉴》、《国民经济与社会发展统计公报》以及交通局、旅游局、环保局及相关单位官方网站公布数据;公路可达性行车速度依据《中华人民共和国公路工程技术标准(3TGB01-2003)),将高速公路、国道、省道和县乡道通行时速分别设置为lOOkm/h、60km/h、50km/h、30km/h;旅游综合评价指标体系中,由于部分指标数据(如旅游资源丰度C7、旅游资源品味C8、主要景区(点)区位优势度C9)无法直接获取,具体量化方法为:旅游资源丰度C7:计算各县域单元内世界自然与文化遗产、国家历史文化名城、国家重点风景名胜区、国家自然保护区、国家森林公园、3A以上旅游景区总数(同一景区多个头衔不重复计算);旅游资源品味(C8):通过对各县域单元内不同等级旅游资源赋值,具体赋值为:世界自然与文化遗产和AAAAA景区计10分、国家AAAA景区和国家重风景名胜区计5分、国家级自然保护区计3分,国家级森林公园计2分,县域单元内同一景区多个头衔按最高计算,将县域单元内每项最后得分相加即为旅游资源品味得分;主要景区(点)区位优势度(C9):通过选取县域范围内旅游接待量前三名景区,计算出到昆明、曲靖、玉溪和楚雄最短平均旅行时间,作为该县域旅游景区区位优势度值;7月气温适宜度(C15):一般认为夏季室外18℃~22℃是人类体感最佳适宜温度,而滇中地区夏季是重要避暑旅游目的地,因此文中采集各县域单元7月均温,通过与最佳适宜气温比较,气温较差绝对值小于1℃计5分,1℃~2℃之间计4分,2℃~4℃之间计2分,(4℃~5℃)之间计1分,大于5℃计0分,各县域单元最后分值即为全年气温适宜度得分。

3结果分析

3.1交通与旅游发展水平耦合度空间格局

根据公式1、公式2、公式3计算出滇中城市群42个县域单元交通优势度与旅游发展水平耦合度指数,并绘制滇中城市群交通优势度与旅游发展水平耦合度空间格局图(图4)。

(1)通过分析交通优势度和经济发展水平的耦合度测算结果,发现:滇中城市群交通优势度与旅游发展水平耦合度均在0.8以上,85.7%以上的县市耦合度指数在0.9以上,最低值嵩明县为0.874,表明滇中城市群县域交通优势度与旅游发展水平相互作用强度较高。

(2)依据测度结果将耦合度分为极高耦合区和高耦合度区两类,耦合度指数大于0.95为极强度耦合区,主要有官渡、罗平、西山、石林、新平、盘龙、楚雄、双柏、姚安、五华、元谋、江川、牟定、红塔、禄丰、大姚、通海、宜良、陆良、澄江、师宗、永仁、会泽等23县域,整体上如平置的字母“T”镶嵌在滇中城市群中;耦合度指数大于0.8为高强度耦合区,包括除极强度耦合区以外的19个县域单元,主要分布城市群东北部和南部地区县域。

3.2交通与旅游发展水平协调度空间格局

根据公式4,计算出滇中城市群42县域单元交通优势度与旅游发展水平协调度指数,并绘制交通优势度与旅游发展水平协调度空间格局图(图5)。

(1)从协调度测算结果看,滇中城市群交通优势度与旅游发展水平协调度在O.393~0.998之间变化。其中,最高为官渡区(0.998),是最低值大姚县(0.394)的2.5倍,约有30.9%的县域协调度大于0.7;38%的县域协调度介于0.6~0.7之间,26.1%的县域协调度介于0.5~0.6之间,协调度指数小于0.5仅有2个,分别是大姚县和姚安县。滇中城市群交通优势度与旅游发展水平协调度平均值为0.669,表明滇中城市群交通优势度与旅游发展水平整体协调性较好,处于良好协调阶段。

(2)从空间分布上看,滇中城市群交通优势度与旅游发展水平协调度空间分布与耦合度分布差异较大,中心城市协调度较高,协调度整体呈现出自中心向外围递减的空间格局特征。其中,优质协调(0.7~1.0)的县域主要有官渡、西山、盘龙、五华、红塔、楚雄、石林、江川、澄江、麒麟、宜良、安宁、峨山,这些区域主要分在经济较为发达的中心城镇和旅游资源优势明显的旅游城镇;处于良好协调(0.6~0.7)的县域主要有呈贡、通海、禄丰、晋宁、南华、沾益、易门、华宁、富民、马龙、嵩明、新平、陆良、寻甸、武定、禄劝等,主要分布在优质协调的外围;处于初级协调(0.5~0.6)的主要包括元谋、会泽、罗平、双柏、牟定、东川、富源、师宗、元江、宣威、永仁等,呈带状分布在中心城市边缘;轻度失调和中度失调的分别是姚安县和大姚县。

3.3滇中城市群交通优势度与旅游发展水平协调度类型划分

按照滇中城市群交通优势度与旅游发展水平协调度类型划分,最终将滇中城市群42县域单元划分成3大发展类别9个基本型(表3,图6)。

4滇中城市群交通网络与旅游发展协同发展方案

交通是滇中城市群旅游业发展的重要制约因素,交通网络的空间格局差异,是旅游业发展空间差异的重要原因。推动滇中城市群交通网络与旅游业的协同发展,可以从以下几个方面着手。

4.1重构交通一旅游相协调的旅游空间发展格局

重构“一核、四极、两环”的旅游空间发展格局,建立滇中交通网络与旅游发展协同演化布局,昆明是滇中城市群交通演化与旅游的发展重心,曲靖、玉溪、楚雄、武定(禄劝)是滇中城市群当前和未来发展四大增长极,也是滇中旅游发展次区域旅游集散地和区域交通枢纽。两环是指:建设以昆明为中心城市,以环滇池为纽带(安宁市、晋宁县、澄江县、江川县),并联合昆明北部毗连区(富民、嵩明、石林、宜良),建成环昆明旅游圈;以曲靖、玉溪、楚雄和武定(禄劝)为中心节点,构建滇中城市群快速交通環线,构建环城市群旅游圈。

4.2构筑完善的旅游交通网络格局

改善城市群边缘区可达性,加强核心与外围联系,改变滇中城市群单核心放射旅游交通网络的格局,按照“点一轴一网”的布局思路,构建滇中城市群联通旅游极核、串联主要次级旅游节点的相对均衡内环外放旅游交通网络格局。

1)串联旅游节点。大力发展区域次级旅游节点中心,加快曲靖、楚雄、玉溪等城市环城快速旅游交通,同时将主要旅游节点设置于重要旅游线路之上,建设会泽一宣威一曲靖一罗平、元谋一楚雄一双柏等高速公路建设和南华一姚安一大姚一永仁二级公路,增强城市群重要旅游节点可达性,改善旅游欠发达地区旅游交通落后状态。

2)完善“内环外射”旅游交通网络格局。建设近昆明环线,连接安宁一晋宁一澄江一宜良一嵩明一富民一安宁进昆明快速交通环线,在现有昆曲、昆玉、昆楚等交通轴线基础上,加密旅游交通轴线,以旅游轴线带动落后和欠发达县域旅游发展。新建昆明至武定、昆明至澄江、通海线;易门到红塔区等快速道路轴线,初步形成内环加放射的旅游交通网络格局。

3)增加外部旅游通道建设。加快昆明空港新区建设,同时积极推动楚雄、曲靖支线机场规划与申报工作。加快昆沪高铁、云桂高铁、泛亚铁路中线建设,增强滇中城市群旅游交通区域和国际连通能力。

4.3完善与交通网络相协调的旅游集散中心体系建设

旅游集散中心为区域旅游提供集散、宾馆、购物等多方面为一体的综合服务中心,是区域旅游发展重要节点。依托滇中城市群交通网络格局,按照层级布局原则,构建三大等级旅游集散中心体系,即“国际型旅游集散中心、全国型旅游集散中心和区域型休闲集散中心”级。昆明作为滇中城市群最重要的旅游集散城市核心,将其培育成为国际型旅游集散中心;曲靖、玉溪、楚雄和武定(禄劝)等均为城市群重要经济增长极和区域旅游交通枢纽,可培育为全国型旅游集散中心;将石林、陆良、嵩明、宣威、罗平、江川、澄江、元谋、禄丰、会泽等地培养成为区域型旅游集散中心。

5结论与讨论

本文通过对滇中城市群交通网络与旅游业耦合发展的理论框架和实证分析,得出以下主要结论和建议:

(1)从内外因双向角度构建了滇中城市交通网络与旅游业发展耦合协调驱动机制的理论框架。认为滇中城市交通网络与旅游发展协调驱动机制包括两个方面:一是,交通网络演化对旅游发展的驱动效应和旅游发展对交通网络演化的反馈效应的内生互馈机制;二是,自然地理环境“约束一吸引”机理、政府政策导向机制和社会经济发展聚集一扩散机制构成的外部刺激动力机制。

(2)滇中城市群交通优势度与旅游发展水平耦合度均在0.8以上,交通优势度与旅游发展水平相互作用强度较高;从协调度测算结果看,68%县区协调度高于平均值,表明滇中城市群交通优势度与旅游发展水平整体协调性较好,处于良好协调阶段。协调度呈现出自中心向外围递减的空间格局特征;按照滇中城市群交通优势度与旅游发展水平协调度类型划分标准,将滇中城市群42县域单元划分成协调发展类、过渡发展类和失调发展类等3个发展类别9个基本类型。

(3)从建立交通旅游相协调的旅游空间发展格局、构筑完善的旅游交通网络格局、完善与交通网络相协调的旅游集散中心体系建设等方面设计出交通网络与旅游发展协同演化的方案。

(4)由于数据限制,本文在实证研究部分并未做历时比较探究。因此,在未来的研究中将进一步展开数据收集,探究滇中城市群萌芽时期、徘徊发展时期和快速发展时期不同时间断面的协调耦合关系。