风廓线雷达资料在福建省气象局的业务应用现状与展望*

曾瑾瑜 汪学渊 潘 宁

风廓线雷达资料在福建省气象局的业务应用现状与展望*

曾瑾瑜1汪学渊2潘 宁1

1. 福建省气象台 2.福建省大气探测技术保障中心

简要总结了近年来风廓线雷达探测资料在福建省气象局的业务应用情况。风廓线雷达数据质量控制技术的研究提升了风场数据的可靠性和准确性,拓展了风场数据的应用范围,但仍有改进的空间。风廓线雷达为实时监测、分析天气系统尤其是中小尺度天气系统的发生、发展提供了可能,为提高日常的强对流和台风预报预警准确率提供了技术支撑,同时也对福建省新型风场资料在预报上的应用起引领和示范作用。在今后的研究中应结合其他观测资料进行综合分析,开展不同类型天气的关键机制应用。其资料直接或二次开发后应用到天气监测、个例分析中,有利于加强预报员对中小尺度天气系统物理机制的进一步认识和理解,提高短时临近预报水平。风廓线雷达组网资料用于数值模式资料同化中,亦能有效改进模式效果,目前在福建省已开始业务运行,将在今后的批量观测系统试验中不断完善。

风廓线雷达 福建 质量控制 组网 强对流 台风 资料同化

风廓线雷达作为新一代高空探测遥感设备,可以做到无人值守来进行连续的观测,并且与常规的探测方法相比,风廓线雷达所提供的探测资料具有种类多、分辨率高等特点。风廓线雷达突出的探测方法和探测资料的特点决定了风廓线雷达的广泛用途,在气象、军事、航空、航天及全球变化研究等多个领域有广泛的应用前景。

我国对风廓线雷达的应用研究始于20世纪80年代,目前探测数据的质量和时空分辨率都有了较大提高。《我国高空探测系统发展规划(1996—2010)》提出“逐步发展风廓线雷达和GPS探测系统”,“在中尺度天气监测预报服务基地优先布设风廓线雷达,风廓线雷达宜安插在常规探空测站之间或天气变化的敏感区;风廓线雷达站间距以200~250km为宜,建立风廓线雷达探测网”。截至2016年年底,我国业务上投入使用的有83部风廓线雷达,目前中国气象局规划到2025年将组建一个覆盖我国全境的225部风廓线雷达网[1]。

图1 福建省气象局现有风廓线雷达布局图

未来3年,福建省的风廓线雷达数量将达到20部,为了使风廓线雷达资料能够更好地为预报服务,充分挖掘高时空分辨率风廓线雷达资料的应用价值,福建省气象局开展了风廓线雷达关键技术攻关以及灾害性天气预报预警应用工作,取得了创新性的成果,项目成果的应用将进一步加强对灾害性天气发生原因的科学认识,提升灾害性天气临近预报预警技术,减少强对流和台风等灾害性天气对福建省造成的重大经济损失。通过近七年的研究应用,风廓线雷达资料已经逐渐成为福建省气象局预报员严密监测天气、做好短时临近预报及天气个例总结中必不可少的观测资料之一。本文旨在系统性归纳和总结福建省气象局近年来基于风廓线雷达资料所开展的相关业务研究和应用情况,以期为风廓线雷达的业务应用提供更好的参考和借鉴。

1 风廓线雷达在福建省气象局的业务应用情况

1.1 风廓线雷达数据质量控制技术研究

风廓线雷达容易受天气环境变化的影响,导致风场数据的可靠性不稳定,如有降水出现时,受雨滴下降末速度的影响,风廓线雷达不能直接得到大气的真实风在垂直方向上随时间的演变;风廓线雷达资料易受雷达附近的建筑物、树木等地物,以及飞机、鸟类等飞行物体等因素的影响,应用中有待从资料处理技术上加以完善和改进。风廓线雷达数据的质量控制是当前风廓线雷达应用研究的热点和难点,目前国内对这方面开展的工作相对较少。

1.1.1风廓线雷达资料的可用性和一致性研究

前人工作从不同角度论证了风廓线雷达资料的可用性和一致性,但仅局限于定性分析,对风廓线雷达与常规探空雷达数据对比定量分析相对较少。汪学渊等[2]利用2012年2~5月在福建邵武探空站开展的风廓线雷达与常规探空雷达对比观测试验,定量分析了风廓线雷达探测期间的数据获取率、风廓线雷达自身数据的准确性、风廓线雷达和探空雷达数据的一致性。通过数据评估,确立了风廓线雷达自身数据的准确性良好,但是降雨对数据的准确性影响比较大;风廓线雷达与探空雷达总体数据一致性对比良好,说明风廓线雷达监测大气风场的有效性。为了使风廓线雷达和探空雷达资料能够更好地比对,对比试验应该选择比较平稳的天气过程,这是风廓线雷达需要改进的地方。

上述试验研究是在风廓线雷达与探空站位于同一地点的前提条件下进行的,主要目的是为了验证风廓线仪器自身的性能和比较不同探测方法的结果有何差异。现阶段更常见的情况是风廓线雷达与探空站、多普勒雷达站位于不同的地点,在假设风廓线雷达探测风场有相当可信度的前提下,有必要考察风廓线雷达所代表风场信息的范围,来确定未来风廓线雷达布网的密度。为此,陈齐川[3]通过与探空数据、多普勒雷达反演风场、近距离风廓线雷达间的对比发现,风廓线雷达的一致性和代表性在不同的时间、不同降水系统,不同的时间间隔下是有区别的,距离越远,差异越大。时间间隔长时(时间分辨率低),前汛期期间风廓线200km以内一致性和代表性都较一致,其它时间200km和100km风场就有明显的差异。因此,在前汛期运用现有的风廓线雷达,结合探空、多普勒雷达反演的风场来分析风场的宏观变化是足够的。但对于分析局地的暴雨、强对流过程,甚至是普通稳定性降水过程,虽然风廓线雷达的时间分辨率高,但其细微变化只能反映其周围有限距离内风场的变化规律,这主要是由于其时间分辨率远大于站点布设的空间分辨率。

1.1.2风廓线雷达高低模式拼接技术和基于Gabor变换间歇性杂波抑制技术

数据获取率和信噪比是反映风廓线雷达探测性能的重要指标。汪学渊等[4]开展风廓线雷达高低模式拼接技术的研究,通过对2012 年全年的风廓线数据进行统计分析,确定边界层风廓线雷达低模和高模的最佳拼接高度以0.6km为宜,以改善风廓线雷达风场产品的数据质量。而通过信噪比指标的统计分析,总结出信噪比在有无降雨情况下不同的变化规律。在零度层的高度信噪比突然增大来判定零度层高度,对人影作业具有一定的参考价值。

对风廓线雷达的数据进行滤波是另一种提高风廓线雷达数据质量的方式。国内气象部门在杂波抑制方面的工作很少,使得国内的风廓线雷达数据质量相对较低。范能柱在2013年福建省气象局青年科技专项项目“风廓线雷达数据质量控制及业务应用”中利用现代信号处理方法(小波变换、Gabor变换、时频分析等)来抑制风廓线雷达间歇性杂波,通过对比分析发现,Gabor变换在处理间歇性杂波抑制优于其他信号处理方法,确立了Gabor变换在风廓线雷达杂波抑制技术的应用,提升了风廓线雷达风场产品数据质量。

1.2 风廓线雷达产品的二次开发及业务应用

1.2.1风廓线雷达降雨反射率反演及验证技术研究

L波段风廓线雷达不仅能测高空风场,在降雨天气下还能测雨,为了充分利用风廓线雷达垂直方向上高分辨率观测特性,获取风廓线雷达上空垂直降雨结构,汪学渊等[5]开展了风廓线雷达降雨反射率二次产品的开发,推导了适用于风廓线雷达的气象雷达方程,调校了气象雷达方程参数以适用于风廓线雷达,在国内首次开展了雨滴谱仪与风廓线雷达降雨反射率对比试验,优化了两种不同探测设备对比的时空差异,验证了风廓线雷达降雨反射率产品的准确性和可靠性,广泛应用于降雨垂直结构研究。

1.2.2组网风廓线资料的二次开发及业务应用

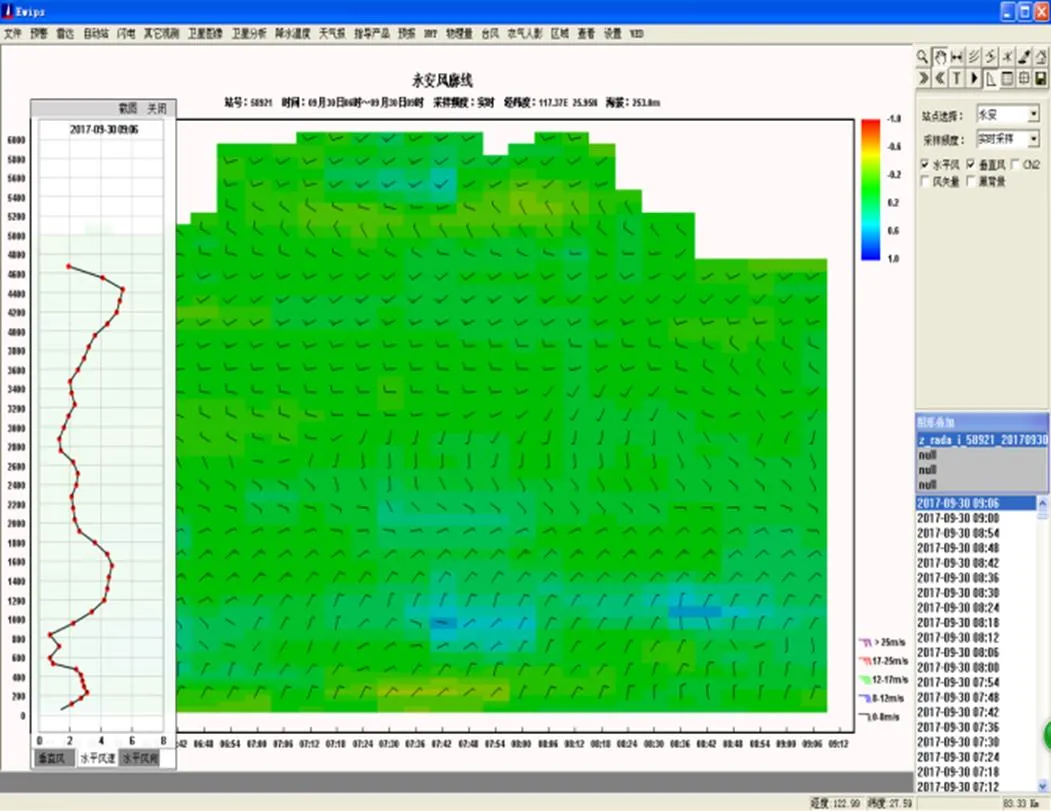

单部风廓线雷达反演出来的直接产品如大气风场的垂直分布(图2),对于中小尺度天气系统物理结构的认识起着非常重要的作用,但单部风廓线雷达的观测产品只能从一个点的垂直风场结构反映具有四维特征的天气系统物理结构的演变特征,这显然是不够的。3部及以上的风廓线雷达可以组成一个小型区域观测网,通过组网资料能够揭示大气风场的多层垂直结构,了解天气影响系统所在的高度和强度。

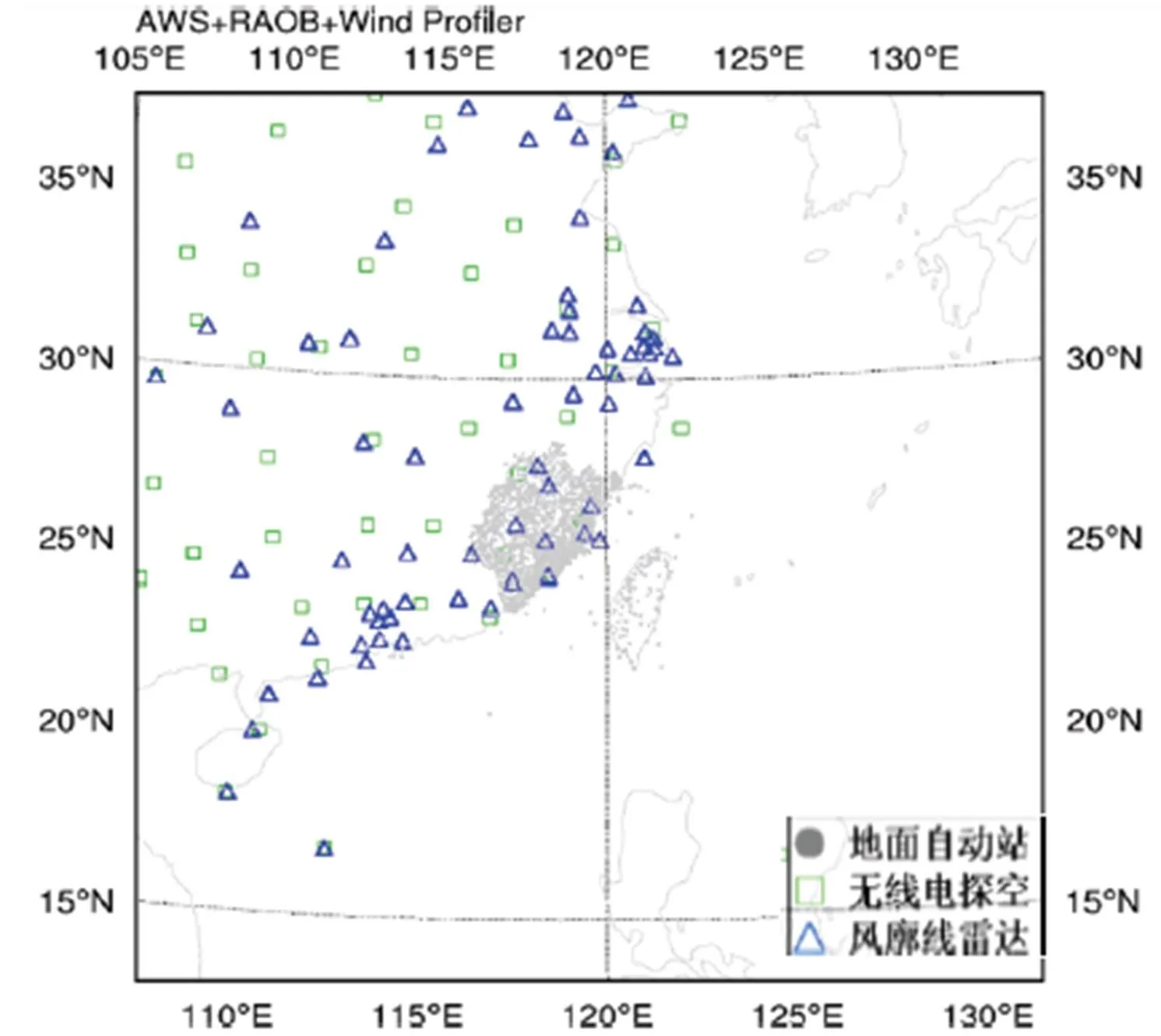

范能柱通过风廓线雷达、天气雷达和探空雷达风场组网技术的研究,建立了多源观测风场资料组网应用平台。为了最大化综合利用风场资源,将全国风廓线雷达处理成标准层(300、400、500、700、850、925hPa)风场产品,同时可以与多普勒天气雷达风廓线产品和探空风场信息组网显示,可在福建省气象业务平台和Micaps预报软件上供全省预报员查看(图3),于2014年投入业务使用,广泛应用于福建天气预报业务中,为预报员应用风廓线雷达产品实时分析天气提供很好的帮助。特别在厦门金砖会晤气象预报服务中(图4),该应用平台的使用为“玛娃”台风和强对流天气的预报预警服务提供了一定依据,发挥了重要作用。

图2 风廓线雷达显示相互平台

图3 2017年9月30日850hPa风廓线雷达、天气雷达和探空风场组网显示

图4 2017年9月3~5日金砖会晤期间厦门单站风廓线和强对流预报时序图

1.3 风廓线雷达资料在强对流和暴雨天气预报预警中的应用研究

风廓线雷达产品业务应用最多的是风廓线雷达水平风廓线资料,大气水平风场垂直廓线资料可以方便、直观地指示高空槽和气旋配合过境的情况,分析大气冷暖平流、风的垂直切变、中低空急流的强弱以及冷暖空气交汇的空间结构等,为天气过程及环境场的精细分析提供了可行性。在福建省布设风廓线雷达站伊始,曾瑾瑜等[6]就利用风廓线雷达资料对福建省永安一次强对流天气进行详细分析,针对冰雹、雷暴大风、短时强降水三类强对流天气分别对应的风廓线雷达水平风场演变特征分析三种灾害性天气形成的物理机制,由此总结出本类天气的预报信息或临近预警指标,对强对流天气的临近预报和预警具有比较实用的价值,为预报员应用风廓线雷达资料提供了有力的参考。张桂荣等[7]通过分析建瓯2015年首个暴雨过程,发现风廓线雷达资料能较好地监测天气系统的演变特别是低空急流的脉动,发现低空急流到达本站不一定立即引发强降水,低空急流的脉动与降水强度的变化有较好的对应关系。黄园园等[8]对福建省2015年7月19~24日大暴雨过程中低空急流与强降水的关系进行了分析,不仅得出对流层存在的中尺度现象及低空急流的脉动与强降水发生过程在时间上的配合,而且通过对低空急流指数的定义,得出低空急流指数的增大与降水的增强有较好的对应关系,且往往比降水的增强提前1~2h左右,可为短时强降水的预报提供参考。

风廓线雷达的垂直风资料可反映出降水的开始、结束,而垂直速度大小随高度的波动,以及波动发展的高度反映了大气中垂直热交换的程度,从而也是判断对流发展强度的一个重要方法。在本省的研究中[6-7],大于4m/s或小于-4m/s的垂直速度反映了降水天气的开始和结束,可以认为垂直速度的绝对值越大,降水越强。

由于强天气时段常出现水平和垂直风向风速产品缺测,可借助于功率谱数据作进一步分析。曾瑾瑜等[6]研究表明,降水期间功率谱密度出现双峰谱甚至多峰谱,而降雹时间段波束图出现了速度模糊,证明强对流系统通过测站。功率谱数据对天气发展趋势提供可靠的指示作用。

目前风廓线雷达资料在福建省强对流和暴雨天气中的应用研究主要以个例分析为主,系统性的分析研究极少。沈永生[9]以风廓线雷达资料为研究对象,结合常规天气图及自动站资料,对近几年短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气个例进行系统分析研究,寻找不同天气形势下各类强对流天气的风廓线参数表现特征,归纳凝练了闽西北地区冰雹、大风、短时强降水等各类强对流天气风廓线特征指标,建立概念模型。其研究成果在福建省强对流天气预报服务中广泛应用,为强对流天气的临近预报预警提供参考判据,特别是在厦门金砖会晤气象保障服务中发挥了重要作用。

表1 2011年10月~2014年3月三明市强对流天气风廓线雷达特征统计

1.4 风廓线雷达资料对台风内部垂直结构观测应用研究

目前,国内在利用风廓线雷达在台风登陆点实时监测台风内部风场结构的应用研究还比较少,福建省气象局开展了多次台风登陆点风廓线雷达应急观测试验,实时观测数据分析揭示了台风内部垂直风场和降雨结构演变规律,确立了风廓线雷达在监测台风垂直风场结构的优越性。

1.4.1多产品、多角度、系统性地分析了台风登陆时风场和降雨的垂直结构

“苏拉”台风影响福建期间,移动风廓线雷达被拉到登陆点附近,获得了“苏拉”登陆前后的风廓线资料。汪学渊等[10]根据风廓线雷达资料对台风登陆期间有效数据获取率进行统计分析,得出台风登陆期间的有效探测高度为4.8km,登陆期间风廓线雷达的探测能力明显增强。利用风廓线雷达提供的多种垂直探测资料,从信噪比、垂直速度、水平风速等数据多种角度综合分析了台风登陆风场变化过程。结果表明,台风眼过境时,风向由偏北风逐渐转变为偏南风,并且风向变化是从高空向下传导。对台风风场结构的观测,将对其发展演变和对其路径、风雨影响等预报提供强大支撑。

理想中的台风结构其上下层气旋环流一般是垂直的,但实际上有相当一部分台风中心垂方向轴线是倾斜的[11],过去由于观测设备的限制,容易被忽略。刘爱鸣等[12]通过风廓线等相关资料分析,揭示了“苏拉”台风登陆福建前垂直结构发生南倾的事实(图5),并从分析台风环流结构变化着手,研究这种特殊暴雨落区的成因;同时还分析了和“苏拉”相似路径台风的个例,给出登陆闽北浙南西行台风垂直结构发生南倾的环流特征,为今后这类台风暴雨的落区预报提供参考依据,提高台风暴雨的预报能力。在实际台风暴雨落区预报中,特别要加强台风垂直结构变化的分析,尤其是低空西南气流不强时,对高空环流形势、环境风场资料、涡度场以及风廓线雷达资料的分析,有助于判别台风涡旋中心垂直轴线是否向南倾斜。

图5 2012年8月3日福建霞浦站上空风场廓线演变

a——风向风速(m/s) b——8月3日7:30风向方位

1.4.2通过多源观测资料在台风登陆期间风场变化的对比,确立了各种探测设备观测风速的一致性,以及风廓线雷达在监测台风的优越性

汪学渊等[13]通过多源观测资料在超强台风“苏力”登陆期间风场变化的对比,确立了各种探测设备观测风速的一致性,以及风廓线雷达在监测台风的优越性。雷达在观测台风眼结构时,风向转变是由高空向地面传导,预测了台风眼近似“C”型结构,同时比其他探测设备能够提前对台风风向变化的预报预警。对于沿海一带台风易登陆地带,宜进行加密布局以便更好地获得台风结构和台风预警,为风廓线雷达的建设提供参考。

1.4.3组网风廓线资料对预报降水落区和强度有一定提前量

任赛赛等[14]通过850hPa和700hPa风廓线雷达水平风资料来分析“尼伯特”台风暴雨,发现风廓线雷达可以判断系统的移动、强度和过境时间,对预报降水落区和强度有一定提前量。

1.5 风廓线雷达资料在数值同化中的应用

风廓线雷达资料除了在常规天气预报有重要使用价值外,更为关键的应用是在数值预报模式中的同化。其为数值模式提供的高空风资料量明显增多,能够影响中尺度同化和预报系统的结果,总体上可以改善短期预报水平。

国外在业务风廓线雷达网建成之前进行的观测系统模拟试验(OSSEs)和之后的观测系统试验(OSEs)结果表明,无论是模拟的还是实际的组网风廓线雷达资料,其同化对模式预报的影响评价都是正面的[15-16],同化组网风廓线雷达资料能揭示常规探空观测不易分辨的天气系统特征[17],或者提高模式对天气系统尤其是中尺度系统的预报性能[18]。根据OSEs的评估结果,国外主要全球数值预报业务系统(如ECMWF、JMA、NCEP和CMC)先后实现了风廓线雷达资料在模式中的业务同化,结果表明,该数据的同化应用对模式预报性能的提高有正面影响。

国内虽然较早就注意到风廓线雷达资料在数值模式中的应用价值,进行了风廓线雷达布网的数值研究[19],以及单点风廓线雷达资料同化的初步应用[20],但是针对我国组网风廓线雷达资料的同化研究极少[21],尚未实现组网风廓线雷达资料在业务数值模式中的业务同化。

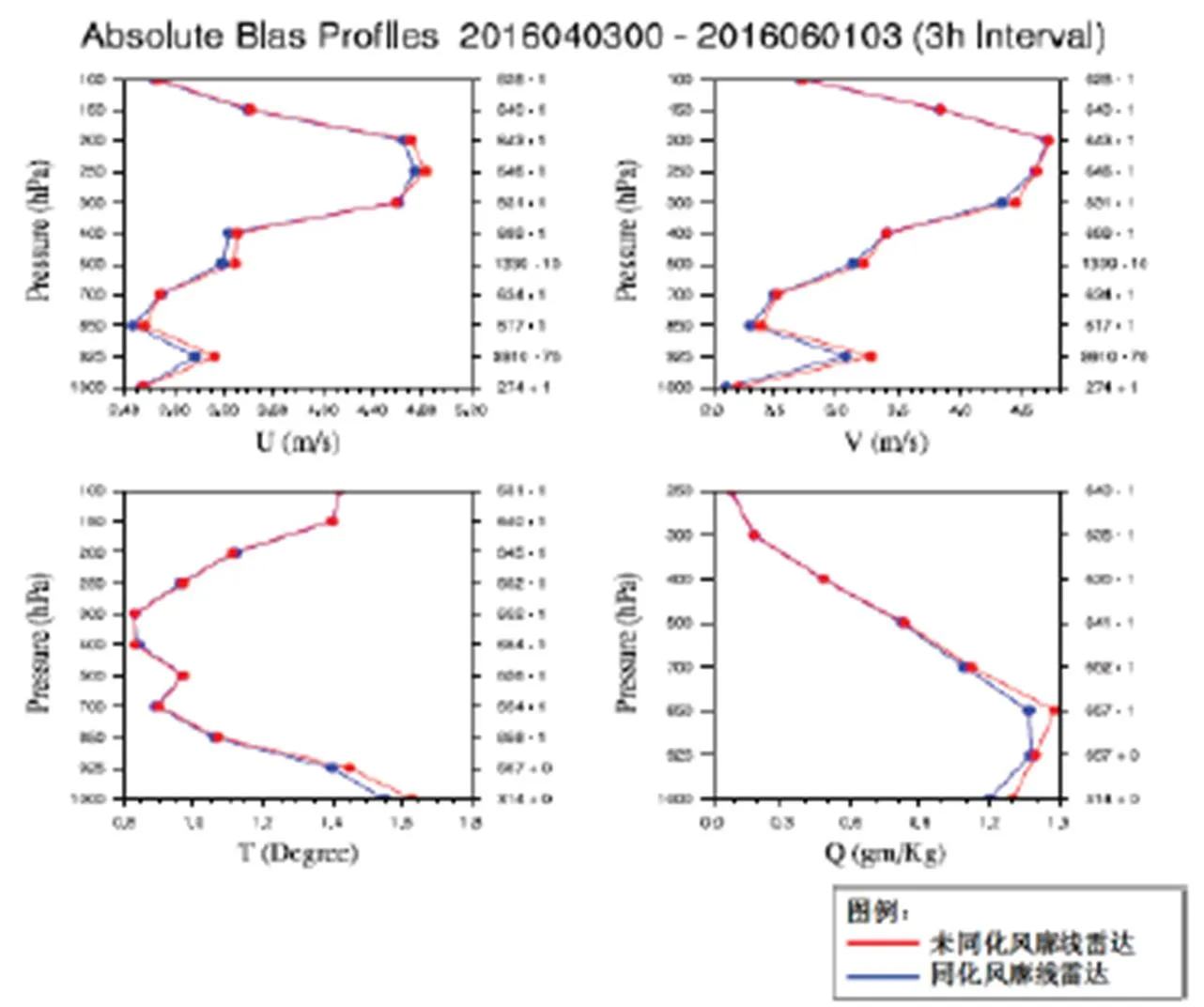

为了探讨组网风廓线雷达资料同化对业务区域数值预报系统的作用,潘宁针对组网风廓线雷达水平风反演资料,开展有无同化该反演资料的对比试验,进行观测影响预报的评估[22],分别应用福建省业务区域数值预报模式系统(FJ-WRF)和快速更新同化预报系统(FJ-RUC),设计有无同化组网风廓线雷达水平风观测的两组分析预报对比试验方案,并将试验方案用于2014 年7 月4 日干对流为主和13~14 日混合性强对流两个强对流过程的个例研究,通过对比试验分析场和预报场的差异、相对全球模式分析场和探空及风廓线雷达观测的误差检验,以及与全球模式分析场和地面区域自动站观测的对比,评估同化组网风廓线雷达水平风资料对模式分析及预报的影响。研究表明,同化组网风廓线雷达水平风观测后,主要影响了各层水平风的分析,FJ-RUC 暖启动低层的温度和比湿分析在小范围内也受到较明显的影响;分析场变化能明显影响模式各层风场预报、低层及边界层的温度和比湿预报(图6);就模式预报层平均绝对偏差和均方根误差两种误差检验而言,同化组网风廓线雷达水平风对FJ-RUC 模式预报以正面影响为主,对FJ-WRF 模式预报以负面影响为主。

图6 第1 组对比试验2014 年7 月14 日06 时700hPa(上排)和850hPa(下排)12 小时预报之差

a1,a2——温度;b1,b2——比湿;c1,c2——水平风U 分量;d1,d2——水平风V 分量

个例研究显示,快速更新循环(RUC)是福建省业务模式系统应用组网风廓线雷达资料的可行方案,在此基础上,经过几年的努力,目前福建省气象台在“福建快速更新同化预报系统”(FJ-RUC)中已经实现了风廓线雷达资料的同化,并业务化运行。在运行的同时,潘宁设计了有无同化风廓线雷达资料的控制试验和对比试验,于2016年4~5月开展批量试验(图7),对同化效果进行评估。结果表明(图8),对于中低层风场(水平风u,v分量)、温度和比湿预报,在各个预报时效内,同化风廓线雷达资料的平均绝对误差和均方根误差均小于未同化风廓线雷达资料,可见增加风廓线雷达资料同化对这几类要素预报具有较明显的正作用。

图7 同化的探测资料分布

图8 观测影响预报评估

(预报时效为24小时的平均绝对预报误差对比)

2 存在问题和未来展望

随着科技的进步,新型高空风场探测设备风廓线雷达资料的初步应用,大大丰富了气象资料,提升了福建省的预报水平。但在各方面的研究应用尚处于起步阶段,在复杂的天气形势下仍需要不断的探索。

风场资料数据质量控制的好坏直接影响数据的应用,但是目前还没有建立完善的数据质量控制体系,在杂波干扰、误差大的数据剔除以及在降雨干扰风场数据的可靠性等方面还有很大的改进空间,尤其对于在非均匀性降水对风廓线雷达测风质量的影响需要加大研究。

风廓线雷达低模式降雨反射率的反演为风廓线雷达在探测降雨垂直结构中奠定了基础,为了拓展其应用范围,需要对风廓线雷达高模式降雨反射率反演及验证和降雨反射率高低模式的拼接技术进行研究,完善垂直探测高空降雨反射率结构。

风廓线资料在天气预报方面的应用,主要有以下问题:

(1)结合其它观测资料的综合分析不够,试图仅用风廓线资料来解释所有问题;风廓线雷达提供风廓线数据拓宽了对高空风场的了解,各观测设备的风场数据之间的联系还需要进一步探索和研究,同时为数据之间的相互验证提供合理的方法是今后应该进一步开展的工作。

(2)针对不同类型天气的关键机制的应用还不够。

在强对流天气的应用方面,风廓线雷达站出现强降水或雷雨大风等强天气时段内,数据出现大面积缺测,奇异点多;有降水的时候(即使是弱降水),垂直速度受到雨滴影响;产品过于单调,还需进一步开发能用于监测预报中小尺度天气系统的产品;测站出现强对流天气的个例明显偏少,受其制约,仅针对强对流风廓线雷达进行特征分析,总结的指标具有一定的局限性,检验效果如何需待今后的实践检验并进一步完善。

在台风天气的应用方面,观测台风风场结构将对其发展演变研究、路径、强度、风雨影响等业务预报提供强大支撑,在福建省,建议建立间隔在50~100km左右的沿海对流层风廓线观测网,以探测近海热带气旋的结构特征,可保证在热带气旋登陆时至少有3~5部风廓线仪同时观测。另外,福建沿海地区地形导致的对流和强降水的密集带,也需要更多的观测来支撑,同时,该地区还将对我国东海海域、台湾海峡的海洋气象观测提供支撑,气象业务需要和国家战略意义重大。

在数值模式资料同化应用方面,目前省台的预报影响评估还不够全面,“是否同化风廓线雷达资料”“采用何种方案实现风廓线雷达在业务数值模式的同化”等问题的解决,需要基于大量的模式预报影响评估工作,国际上通用的做法是进行批量观测系统试验(OSEs)。而采用的同化方案尚有许多可以改进之处,比如风廓线雷达资料的质量控制、垂直稀疏化、观测误差,以及同化窗、同化瞬时还是平均资料、更新循环方案、混合同化方法,都需要进一步研究。在有限个例的研究中,同化风廓线雷达资料未能改善降水等地面要素预报,说明模式的其他方面如物理过程也需要高度重视。

3 结论

福建省是我国受台风和强对流天气灾害最严重的省份之一,台风和强对流预报一直是福建省防灾减灾工作重点。新型设备风廓线雷达资料在福建省灾害性天气以及关键技术的应用进一步提高了福建省台风和强对流天气预报预警水平。

本文简要总结了近年来风廓线雷达在福建省气象局的业务应用情况。风廓线雷达数据质量控制技术的研究提升了风场数据的可靠性和准确性,拓展了风场数据的应用范围,但仍有改进的空间。

风廓线雷达为实时监测、分析天气系统尤其是中小尺度天气系统的发生、发展物理空间特征提供了可能,有利于加强预报员对中小尺度天气系统物理机制的进一步认识和理解,提高短时临近预报水平;为日常的台风和强对流预报预警准确率提高提供了技术支撑,同时也为福建省新型风场资料在预报上的应用起到引领和示范作用。在今后的研究中应结合其他观测资料进行综合分析,开展不同类型天气的关键机制应用。

目前的各种分析大部分基于单部风廓线雷达资料,随着风廓线站网布局的不断完善,通过组网资料(3部及以上)能够揭示大气风场的多层垂直结构,了解天气影响系统所在的高度和强度,计算该区域内的各种物理量,对于认识强天气发生发展的物理机制有重要意义。风廓线雷达组网资料用于数值模式资料同化中,亦能有效改进模式效果,目前在福建省已开始业务运行,在今后的批量观测系统试验中将不断完善。

[1] 张小雯,郑永光,吴蕾,等. 风廓线雷达资料在天气业务中的应用现状与展望[J].气象科技,2017,45(2):285-297.

[2] 汪学渊,任雍,李栋. 闽北地区边界层移动风廓线雷达对比试验评估[J].气象与环境科学,2014,37(3):108-113.

[3] 陈齐川. 风廓线雷达风场数据的空间一致性和代表性分析[C]//福建省气象学会. 2015年福建省气象学会年会论文集.福州, 2015:194-199.

[4] 汪学渊,汪波,文明章,等. 丘陵地区边界层风廓线雷达数据统计特性分析[J].气象科学,2015,35(3):328-333.

[5] 汪学渊,阮征,李效东. 雨滴谱仪与风廓线雷达反射率对比试验[J].气象,2016,42(1):107-114.

[6] 曾瑾瑜,夏丽花,陈文键. 福建省风廓线雷达资料在一次强对流天气过程中的应用[J].气象与环境科学,2014,37(3):40-48.

[7] 张桂荣,虞建飞,吴木贵. 建瓯市2015年首个暴雨天气过程的风廓线雷达特征分析[C]//福建省气象学会.2015年福建省气象学会年会论文集.福州, 2015:270-275.

[8] 黄园园,陈臻皓,林锴. 利用风廓线雷达资料对一次低空急流暴雨过程的分析[C]//福建省气象学会.2015年福建省气象学会年会论文集. 福州, 2015:347-350.

[9] 沈永生,蒋宗孝,王正廷, 等. 三明市强对流天气的风廓线雷达探测分析[J],气象科技进展,2015,5(6):48-52.

[10] 汪学渊,李栋,任雍, 等. 风廓线雷达资料在台风苏拉登陆过程中的应用初探[J].气象,2013,39(11):1431-1436.

[11] 顾强民. 台风中心的垂直倾向与台风近期移向的统计关系[J].气象,1979,5( 6) : 32-33.

[12] 刘爱鸣,何小宁. 1209号台风“苏拉”登陆福建后垂直结构和暴雨落区关系[J].应用海洋学学报,2015,34(4): 451-458.

[13] 汪学渊,李效东,刘光普. 多源观测资料在台风登陆过程中风变化的观测分析[C]//第31届中国气象学会年会分会场“气象雷达探测技术研究与应用”论文集, 北京:中国气象学会, 2014.

[14] 任赛赛,陈艺芳. “尼伯特”台风暴雨的多尺度诊断分析[C]//福建省气象学会. 2016年福建省气象学会年会论文集. 福州, 2016:138-141.

[15] Kuo Y. H., Donall E. G., Shapiro M. A.. Feasibility of Short-Range Numerical Weather Prediction Using Observations from a Network of Profilers[J]. Monthly Weather Review, 2009, 115(10): 2402–2427.

[16] Bouttier, F. The use of profiler data at ECMWF[J]. Meteorologische Zeitschrift, 2001, 10(6): 497-510.

[17] Kuo Y. H., Guo Y. R. Dynamic Initialization Using Observations from a Hypothetical Network of Profilers[J]. Mon. Wea. Rev., 2009,117(9): 1975-1998.

[18] Ishihara M., Yoshio. K, Toshihiro. A, et al. Characteristics and Performance of the Operational Wind Profiler Network of the Japan Meteorological Agency[J]. Journal of the Meteorological Society of Japan,2007,84(6): 1085-1096.

[19] 张朝林,王迎春. 北京地区风廓线仪布网方案的数值研究[J].气象学报, 60(6): 786-791.

[20] 张胜军, 徐祥德, 吴庆梅, 等. “中国登陆台风外场科学试验”风廓线仪探测资料在四维同化中的初步应用研究[J].应用气象学报,2004,15(b12):101-109.

[21] 张旭斌,万齐林,薛纪善, 等. 风廓线雷达资料质量控制及其同化应用[J].气象学报, 2015,73(1):159-176.

[22] 潘宁. 风廓线雷达资料在业务区域数值预报系统中的同化应用试验研究[C]//海峡气象科学研究所. 风廓线雷达资料应用文集,2015:1-21.

公益性行业(气象)科研专项 “风云三号晨昏轨道卫星资料处理和应用关键技术研究” (GYHY201506022)资助。