大型水母灾害应急处置技术研究

柳岩++宋伦++宋永刚++杨爽

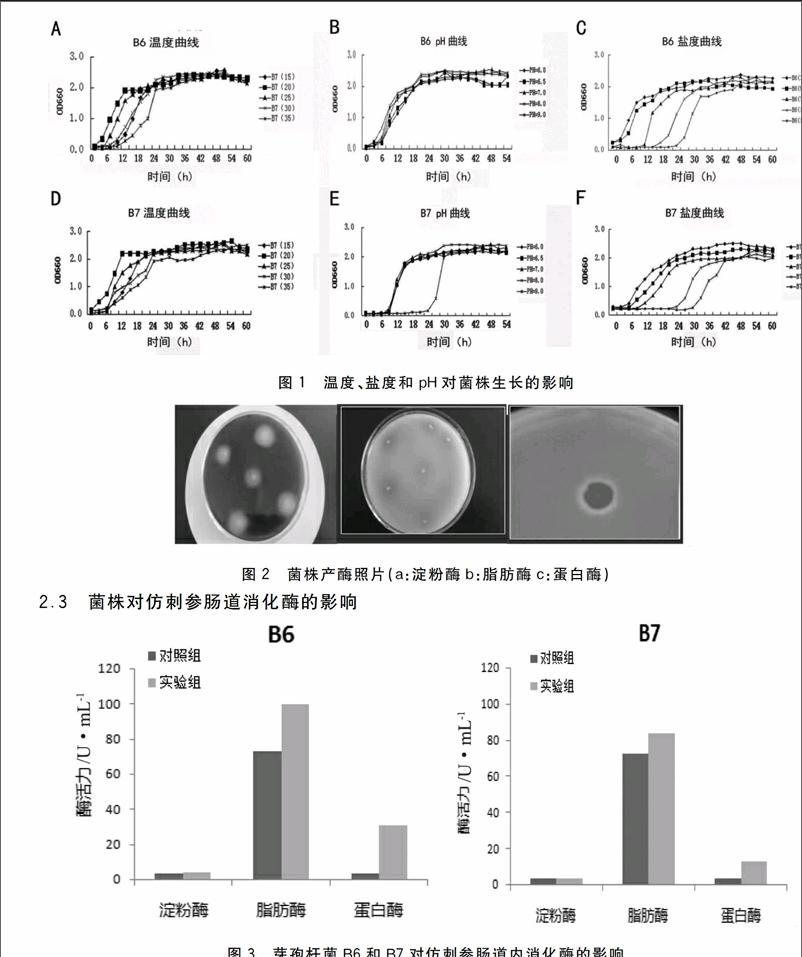

摘要:针对海洋大型水母生态灾害,本文提出了相应的应急处置技术。离岸海域,性未成熟的大型水母可使用绞碎装置进行处置,当水母生物量<5 kg·m-3时对水质基本无影响,5~73 kg·m-3在绞碎3 d后水色可恢复清澈,7 d后水质各指标可恢复正常。针对海水浴场和工业取水口等近岸海域采用本文设计的水母收集系统理论可行。依据潮流动力学设置拦截网具,将收集到终端的大型水母依据生物学特点,利用气泡将其悬浮,最后收集到水母渠进行药物杀灭。该系统既避免了因盲目打捞造成截断触须对游客的伤害,又可达到根除水母后代效果。浓度0.3×10-6的“海鞘清”在24 h内可杀灭水母,对其他生物基本无影响,对于水交换条件较好的海域,本文认为使用低于3×10-6“海鞘清”是相对安全的。

关键词:水母灾害;应急处置技术;绞碎装置;水母收集系统;“海鞘清”

中图分类号:X43文献标识码:

A

近几年,水母灾害作为一种新型生态灾害引起了世界各沿海国家政府和科研工作者的高度关注,

有关大型水母的暴发机理和应急预警处置技术成为海洋生态灾害研究的热点,大型水母的暴发不仅影响了渔业生产,还破坏了海洋食物链结构,导致海洋生态系统失衡[1-15]。

目前,国内外对于大型水母的灾害消除和处置方法研究相对较少。2004年2月,中日韩三国为了应对水母暴发,联合成立了国际水母合作小组,开展大型水母分布特征、仿生学、基因组织、生理生态学研究及大型水母监测和消除技术研究[14]。日本有针对大型水母监测预警系统和处置方法的研究,主要是利用船舶监测、遥感监测、浮标监测、渔业市场调查等多元化手段,随时收集取得海域大型水母的分布情况,这些信息经过汇总和分析后,被处理为可视化的水母实时分布与预报信息,最后被及时发布给渔民和其它用海群众。除对大型水母进行监测预报外,日本还有相关部门负责大型水母的清除。通常在监测到大量的大型水母之后的24 h之内,即出动船只,使用定置网、拖网等手段拦截、打捞水母群,以减小水母暴发对渔民等造成的损失。但针对近岸海水浴场和工业取水口海域水母灾害处置技术尚缺乏研究,国内外也鲜见报道。

近十年,水母灾害在我国海域也时有发生,其暴发机理和预警应急处置研究刚刚起步。本文尝试利用网具拦截——悬浮收集——生态杀灭手段和打捞绞碎手段对近岸和离岸海域进行应急处置技术探讨,为及时处置灾害水母提供可行的技术支撑,以期有效减轻水母暴发对渔业、旅游业、工业等造成的经济损失。

1材料和方法

1.1处置技术提出的原则

采用的处置技术应考虑其生态效应,尽量减少对生态环境的影响;不同的区域应采用相适宜的方法;最后要考虑处置方法的可操作性和实用性。

1.2生态影响试验

离岸海域采用的机械绞碎措施应注意水母碎块对生态环境的影响,因此需要分析水母碎块的自溶速度和产污影响。2011年9月20日从丹东东港养殖圈采集2 kg左右的海蜇(Rhopilema esculenta)5只,活体切成3 cm×3 cm左右的碎块,按照(0、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6)kg分别放至22 L试验缸中,其重量密度为(0、5、9、18、36、73)kg·m-3。定期检测水质状况(pH、COD、NO3--N、NO2--N、NH3-N、粪大肠菌群),试验过程使用造浪器模拟海浪,连续充氧、不换水。

近岸海域除考虑网具拦截、打捞处置外,还应考虑附着在礁石、构筑物等固着物上的水母螅状体,尽量达到根除效果,因此应在系统的收集末端采用对生态环境影响较小、但去除效果明显的生物药剂。2011年9月30日课题组选用大连化工研究设计院开发的由多种植物活性皂苷提取物组成“海鞘清”进行水母处置及后生态影响试验。处置试验选取大、小规格各12只海蜇,大规格平均伞径(20.3±1.2)cm、(22.0±1.2)cm,平均重量(2.1±0.1)kg、(2.4±0.1)kg;小规格平均伞径(5.3±0.9)cm、(6.3±0.9)cm,平均重量(0.2±0.1)kg、(0.3±0.1)kg,分别放至2.5 m3试验槽中,配制“海鞘清”浓度分别为0.3×10-6、1.0×10-6、3.0×10-6,每组放置大、小规格海蜇各2只。试验初始水温19.5℃,盐度30.66‰,pH 805,试验过程连续充氧但不换水、不投饵。为了解该药剂对其他生物的影响,2011年10月10日配制药物浓度(0、1、3、9、27、81)×10-6分别胁迫盐藻(Dunaliella salina)、亚心形扁藻(Chaetoceros miielleri)、湛江等鞭金藻(Isochrysis zhanjiangensis)、卤虫(Artemia)、四角蛤蜊(Mactra veneriformis)和菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum),试验均设置2个平行组,每天定点观察并记录生物活力和死亡情况。海洋微藻按饵料一级培养管理,一次性药物胁迫不进行换水;浮游动物和底栖贝类组定期投喂活体微藻饵料,每隔3天换水胁迫一次。试验环境因子在试验过程中相对稳定,水温(17.5±0.5)℃,盐度30.86±035‰,pH 8.07±0.03,连续充氧使溶解氧饱和度大于60%。

2结果与分析

2.1处置方案设计

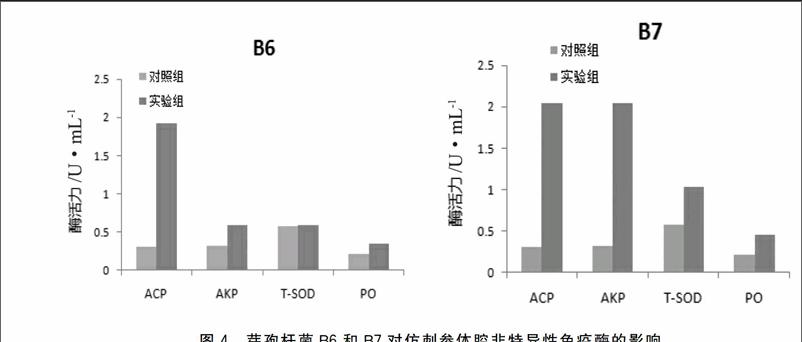

自然海区处置水母暴发采用物理方法比较妥当,对生态环境影响较小。其一,船舶打捞(加工食用或陆域掩埋),其二,在水母性成熟之前使用机械绞碎(性成熟之后不可盲目絞碎,否则会刺激水母有性繁殖导致翌年暴发)。目前我国常见的灾害水母中可加工有食用价值的只有沙海蜇和霞水母,但其幼体阶段和海月水母一样经济价值较低,离岸海域打捞成本较高,在性成熟之前采用物理绞碎方法比较适宜。图1给出了课题组改装的水母体绞碎装置示意图,即在渔船单拖网底部镂空并安装圆环钢丝线,当船舶快速行进时依靠水流冲击力使聚集在囊网底部的水母体破碎。

图1单拖网改装的绞碎装置示意图

针对近岸海域,尤其是在海水浴场和工业取水口附近,采取网具拦截收集比较妥当。海水浴场附近应避免因盲目打捞造成水母截断触须蜇伤游客,工业取水口要根除附着在固着物的水母螅状体,防止其在翌年的暴发。图2给出了针对海水浴场和工业取水口海域灾害水母收集系统示意图,依据的原理为:大型水母在潮流作用下被聚集在“W”型拦截网具两侧,通过气泡发生器使其上浮,涨潮时被引进水母收集通道,然后使用生物药剂集中杀灭,该系统即可避免因打捞造成水母截断触须蜇伤游客,又可减少成熟水母的有性繁殖机会。

图2海水浴场和工业取水口海域灾害水母收集系统示意图

2.2水母体绞碎对生态环境的影响

5 kg·m-3碎块投放量组在自溶前水色基本未发生变化,9~73 kg·m-3碎块投放量组1 d后基本可全部自溶,但水质变为浑浊,3 d后水色恢复清澈(表1)。水质检测结果表明,各试验组无机氮含量在第4 d达到最高,第7 d基本恢复正常,无机氮增量与水母体碎块量无显著相关性(图3)。试验第7 d检测海水pH和COD含量随着水母体碎块量增加而升高(图4),其中5 kg·m-3组COD含量最低(2.64 mg·L-1),可达到国家二类海水水质标准(3 mg·L-1)(GB 3097-1997),9~73 kg·m-3组的COD含量较高,已经超出国家四类海水水质标准(5 mg·L-1)。粪大肠菌群仅在试验的第1 d、第4 d的36 kg·m-3组和73 kg·m-3组有检出(50~180 MPN·L-1),第7 d各组检测均小于50 MPN·L-1,检测结果均符合国家一类海水水质标准(2 000 MPN·L-1)。

2.3“海鞘清”对大型水母的杀灭作用

“海鞘清”作为生物药剂对大型水母杀灭效果明显,药效与水母规格没有相关关系,但药剂浓度越高,杀灭水母的时间越短,3×10-6浓度组可在4 h内有效杀灭水母,0.3×10-6低浓度组在24 h内也能有效杀灭水母。

2.4“海鞘清”对其他生物的影响

从表3可见,0.3×10-6~3×10-6“海鞘清”对盐藻、扁藻、等鞭金藻影响不大,3种微藻在前3 d运动正常,直到第6 d原生动物泛滥试验结束。试验还可以看出,9×10-6~81×10-6 “海鞘清”虽然在试验当天对微藻产生活动抑制,但试验第6 d依然出现大量原生动物,说明“海鞘清”对原生动物毒性不强亦或药效降解较快。

3讨论

我国海域的大型灾害水母主要有沙海蜇(Nemopilema nomurai)、海月水母(Aurelia sp.)、白色霞水母(Cyanea nozakii)三种,其繁殖方式极为复杂,分为有性和无性生殖,无性生殖又包括螅状体横裂生殖、足囊生殖[3,14-19]以及白色霞水母独有的囊胞生殖[19]和海月水母独有的出芽、分裂、繁殖体、匍匐茎生殖[15],可见其具有较强的繁殖力。在温度、饵料丰度等适宜环境条件下,潜伏的螅状体可进行指数生殖,对生态破坏力极强,因此必须要对其进行有效处置,对于海洋而言,最理想的方法是生物处置,即靠上级食物链进行下行控制,但需要很长一段时间才能起效,对于已经暴发的水母灾害应急处置技术显得更为重要。

本文设计的水母绞碎装置对于自然海域大量暴发的灾害水母去除理论上是可行的。此前日本方面已经利用类似的装置对日本海域暴发的沙海蜇(越前水母)进行过试验,绞杀效果明显,但是由于绞杀的沙海蜇为性成熟水母体,绞杀过程促使大量的精卵排放,导致翌年沙海蜇报复性增殖。因此本文建议,在灾害水母暴发海域,尽量采取打捞方式,如果打捞能力有限或成本过大,方可选取绞碎措施,但要提前鉴定其性成熟度,成熟水母不可盲目绞杀。关于水母体绞碎后对生态环境的影响,本文研究表明,当水母生物量<5 kg·m-3时基本对水质无影响,5~73 kg·m-3绞碎3 d后水色可恢复清澈,7 d后水质亦可恢复正常。

针对海水浴场和工业取水口等近岸海域,采取本文设计的水母收集系统理论可行。拦截网具设置考虑了潮流动力学原理,根据水母体的生物学特点,利用气泡使其悬浮,最后收集到水母渠进行药物杀灭,既避免了因打捞导致截断触须蜇伤游客,又可达到根除水母后代效果。关于药物杀灭的效果及其对生态的影响,本文研究表明,03×10-6“海鞘清”在24 h内可杀灭水母,对其他生物也基本无影响。本文认为,对于水交换条件较好的海域,使用低于3×10-6“海鞘清”也是相对安全的。

本文研制的水母处置装置尚需进一步大规模试验,需要在实践中不断改进装置参数,以达到水母災害应急预案的装备要求,关于海鞘清”的毒理机制还需要进一步研究。

参考文献:

[1]

Brodeur R D,Sugisaki H,Hunt G L J.Increases in jellyfish biomass in the Bering Sea:implications for the ecosystem[J].Marine Ecology Progress Series,2002,(233):89–103

[2] Uye S,Ueta Y,2004.Recent increase of jellyfish populations and their nuisance to fisheries in the inland sea of Japan[J].Bull Jpn Soc Fish Oceanogr,68:9-19

[3] Kawahara M,Uye S,Ohtsu K,et al.Unusual population explosion of the giant jellyfish Nemopilema nomurai(Scyphozoa:Rhizostomeae) in East Asian waters[J].Marine Ecology Progress Series,2006,(307):161-173

[4] Purcell J E,Uye S,Lo W T.Anthropogenic causes of jellyfish blooms and direct consequences for humans:a review [J].Marine Ecology Progress Series,2007,(350):153-174

[5] Willcox S,Moltschaniwskyj N A,Crawford C.Asexual reproduction in scyphistomae of Aurelia sp.:Effects of temperature and salinity in an experimental study[J].Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,2007,(353):107-114

[6] Purcell E,Hoover R A,Schwarck N T.Interannual variation of strobilation by the scyphozoan Aurelia labiata in relation to polyp density,temperature,salinity,and light conditions in situ[J].Marine Ecology Progress Series,2009,(375):139–149

[7] Liu W C,Lo W T,Purcell J E,et al.Effects of temperature and light intensity on asexual reproduction of the scyphozoan,Aurelia aurita(L.) in Taiwan[J].Hydrobiologia,2009,616(1):247–258

[8] Han C H,Uye S.Combined effects of food supply and temperature on asexual reproduction and somatic growth of polyps of the common jellyfish Aurelia aurita [J].Plankton Benthos Res,2010,5(3):98–105

[9] 卢振彬,戴泉水,颜尤明.福建东山岛海域霞水母的渔业生物学研究.应用生态学报[J].2003,14(6):973-976

[10] 仲霞铭,汤建华,刘培廷.霞水母(Cyanea nozakii Kisninouye)暴发与海洋生态之关联性探讨[J].现代渔业信息,2004,19(3):15-17

[11] 严利平,李圣法,丁峰元.东海、黄海大型水母类资源动态及其与渔业关系的初探[J].海洋渔业,2004,26(1):9-12

[12] 程家骅,丁峰元,李圣法,等.东海区大型水母数量分布特征及其与温盐度的关系[J].生态学报,2005,25(3):440-446

[13] 董婧,刘春洋,李文泉,等.白色霞水母的形态与结构[J].水产科学,2005,24(2):22-23

[14] 董婧,王彬,劉春洋.白色霞水母各发育阶段的形态[J].水产学报,2006,30(6):761-766

[15] 孙明,董婧,付志璐,等.光照度对海月水母螅状体存活和生长的影响[J].水产科学,2012,31(4):211-215

[16] 孙明,董婧,刘春洋,等.光照对白色霞水母螅状体生长的影响[J].水产科学,2009,28(7):399-401

[17] 孙明,董婧,赵云,等.沙蜇与海蜇晚期碟状体的形态学研究[J].渔业科学进展,2010,31(1):48-53

[18] 付志璐,董婧,孙明,等.温度、盐度对黄海北部海月水母碟状幼体生长的影响[J].水产科学,2011,30(4):221-223

[19] 董婧,刘春洋,王燕青,等.白色霞水母生活史的实验室观察(英文)[J].动物学报,2006,52(2):389-395

(收稿日期:2016-10-12)