核心素养的践行与理想究竟有多远

——基于一组物理同题异构评优课的研究与反思

耿 建

(南通市天星湖中学,江苏 南通 226010)

核心素养的践行与理想究竟有多远

——基于一组物理同题异构评优课的研究与反思

耿 建

(南通市天星湖中学,江苏 南通 226010)

以学生核心素养的培养为切入点,从教学设计、教学目标、教学过程和教学反思等维度对江苏省高中物理的7节评优课进行了考察.分析结果表明,推进核心素养的践行依赖于教师的素养、正确的价值观以及对知识、能力与素养关系的正确理解等.试行基于“项目”的探究教学是培养学生核心素养的重要教学策略.

核心素养;课堂教学;反思

1 问题的提出

经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,简称OECD)、欧盟、联合国教科文组织、国际文凭组织、世界银行、美国、芬兰、英国、德国、澳大利亚、新西兰及台湾地区等世界各国(地区)与国际组织相继在教育领域建立了学生核心素养结构及模型.我国的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》也提出要“树立科学的质量观,把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准”,从“以人为本”的角度,对我们的教育要培养什么样的人提出了要求.

在我国建立学生核心素养模型就是要回答“培养什么样的人”这一教育问题.[1]怎样培养则需有相应的课程支撑,例如清华附小“1+X课程”是基于学生核心素养的发展而构建的.[2]查阅近几年关于核心素养的研究文献,集中体现在核心素养的重要性、必要性的研究;[3]-[6]核心素养概念的辨析与界定研究[7]-[10];国外或地区关于核心素养研究成果介绍;[11-15]以及自上而下的核心素养结构研究.[16]-[20]这些研究在更新观念、明确方向、澄清认识、实践引领等方面功不可没.

反观当下的教学现状,更多的学校无法改变学校课程架构.同时,许多教师仍然固守传统的教育教学观,仍然延续传统的教学模式.要实现国家层面“立德树人”的培养目标,除了课程标准勾画蓝图,围绕核心素养编制教材,考试和评价凸显核心素养之外,也需要立足于课堂实践自下而上的研究去迎合.这样多向的、积极的、全员参与的研究与实践,将有助于核心素养落地生根、开花结果.

笔者研读了2015年江苏省高中物理优质课评比活动中的“磁场对运动电荷的作用力”这一课题的7节课的教学设计、教学反思,反复观摩了这7节课的上课视频.[21]本文从核心素养角度对这7节课进行了研究,与同行们作一交流.

2 对教学设计的反思

经济合作与发展组织(OECD)启动了“素养的界定与遴选:理论和概念基础”项目,该项目将学生应该形成的核心素养概括为3大方向:互动地使用工具、自主行动和在社会异质团体中互动,OECD将这3个方面概括为人与工具、人与自己、人与社会.[1]欧盟构建了8项核心素养框架:使用母语交流、使用外语交流、数学素养与基本的科学技术素养、数字素养、学会学习、社会与公民素养、主动意识与创业精神、文化觉识与文化表达.[14]我国的学生核心素养体系总框架包括自主发展、社会参与、文化修养3个领域、10项核心素养指标.学生发展核心素养体系总框架结构如图1所示.[21]

图1

可见,不管哪种核心素养的表述,在一线教师看来都缺乏可操作性.原因在于当下对核心素养要素还有待于进一步细化和结构化.如何在学科教学中体现核心素养的要求,学科核心素养、核心能力及核心知识的关系等一线教师还不十分清晰.但是,不管具体的表述与结构如何,教育的指向是确定的,即“立德树人”,全面提升学生的综合素养是我们的教育目标.因此,如何在课堂中适度体现核心素养的要义是当务之急.同时,学科教学中如何体现围绕学科核心素养、如何在课堂中凸显、发展学生的核心素养,应成为学科教学、课堂教学的追求.这是双向的,也是应然的.

纵观这7节课的教学设计,都比较准确地表述了带电粒子在磁场中受力这一知识点在教材前后中的地位和作用,对学生的学习能力也有了比较恰当的分析,对学生学习这一内容的学习方法也有了科学合理的预设.但所有的教师在教学设计中都没有提及核心素养,也没有提及学科核心素养.只有一位教师提到洛伦兹力是本章的“核心知识”.这些都说明核心素养、学科核心素养等还没有成为一线教师的自觉追求.

物理学习过程可以简单地归结为:认识物理现象、定性或定量地解释物理现象、追寻物理规律、运用物理规律等.在某节物理课的学习过程中,现象是学习的思维起点;由现象揭示出相应的规律,则体现了物理思维的过程;揭示规律往往借助于实验或理论探究,这体现了物理的学科特质,得到的规律是1节物理课的知识内核,学生表现出来的学习态度、价值取向等则是维系整个学习过程的动力.正如教材在开始就描述到:“电视显像管中的电子只是细细的一束,为什么能使整个屏幕发光?从宇宙深处射来的带电粒子为什么只在地球的两极引发极光?……解开这些问题的钥匙,就是磁场对运动电荷作用的规律.”[23]教材的设置就体现了物理学习的特点.有几位教师上课采用了这样的问题引入,但7位教师都没有从整体学习的过程对教材进行分析.

3 对教学目标的反思

按照美国的马杰(Mager·R)的意见,教学设计依次由3个基本问题所组成.首先是“我要去哪里?”即教学目标的制定.其次是“我如何去哪里?”包括学习任务分析、教学内容确定、教学方法与教学媒体的选择等.最后是“我如何判断已到达那里?”即教学的评价与监控.[24]教学目标决定教学内容、过程和方式.[25]按新课程理念,1节课的教学目标应回答“我要带学生去哪里?”,即在1节课中,学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观3个维度应该有哪些发展与提升.由核心素养引领下的教学设计,1节课的教学目标是“教师要发展学生哪方面的核心素养?”即教学目标应该是基于本节课学科内容的教学如何强化、凸显学生核心素养的某几个方面.

现在已基本达成共识,课堂教学的主体是学生,教学目标自然是学生应该达成的目标.所以,教学目标的表述中,句子的主语应该是学生而非教师.现在流行的三维目标本质上应该是统一的,这种统一性体现在学生的学习过程中,不是孤立地习得某一知识,提升某一技能,经历单一的过程,使用单一的方法,感悟纯粹的情感,形成某种价值观.学习的过程是整体进阶式的,总是以某一知识的学习为平台,在知识的学习过程中,在教师恰当的教学组织形式下,体验该知识的习得过程,提炼该知识的习得方法,带有情感地与文本、教师及学生等多方的交流活动,并强化积极地学习、交往等态度,为正确的价值观积淀起到一定的促进作用.因此,知识是教学目标的逻辑起点.不同课堂的知识内容是不一样的,但学生的能力、思维方法、情感态度及价值观却是具有连续性、增长性的.从这一层面看,不同的课堂在教学目标上是统一的,即根据本节课的教学内容,采取恰当的教学组织形式(过程),提升学生的整体素养.这里说的整体素养就是以三维目标为特征的素养.所以,教学目标的表述应该是特殊与一般的结合,围绕本节课的教学内容如何设计教学流程、教学活动等,从而在知识目标达成的过程中,全方位地提升学生的素养.三维教学目标与核心素养并不矛盾,但认识的高度不同.核心素养应该成为教师课堂中的应然追求,若能自觉地站在核心素养的高度设计教学目标,无疑是从根本上践行了我国的教育方针.

这7节课的教学目标具有如下特点.7位教师的教学目标表述都指向学生主体; 有6位教师按知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观分别进行了目标表述,有1位教师没有按三维目标的形式进行分立式表述;7位教师的教学目标中知识目标都很明确,即让学生掌握洛伦兹力方向判断的方法、洛伦兹力大小计算的方法、了解电视显像管的基本构造及工作的基本原理等,表述的差异性不大.对于过程与方法目标,7位教师都重视了探究,集中体现在探究洛伦兹力的方向和大小的过程.他们对情感态度价值观目标的表述恰当的不多,有些将方法目标也归纳到该目标之下,诸如“通过观察、分析、推理、实验,认真体会科学研究最基本的思维方法:推理—猜想—实验验证; 通过设问—猜想—探究—推理来体会科学研究最基本的思维方法等.”在三维目标的表述中,目标之间有交叉、重复等现象.诸如一位教师在知识与技能目标中提到“知道什么是洛伦兹力.知道洛伦兹力的方向与电荷的运动方向和磁感应强度的方向都垂直,会用左手定则判断洛伦兹力的方向.”在过程与方法目标中又提到“通过实验,感知洛伦兹力的存在,探究洛伦兹力方向的判断方法.”

三维目标是一个整体,正如1位教师所描述的那样:“经历实验探究洛伦兹力方向的过程,知道洛伦兹力的方向与电荷的运动方向和磁感应强度的方向都垂直,会用左手定则判断洛伦兹力的方向;经历由安培力公式推导出洛伦兹力公式的过程,由此体会磁场中通电导线所受的安培力实际上是运动电荷所受洛伦兹力的宏观表现.会计算洛伦兹力的大小.”在知识与技能目标的达成过程中,自然离不开过程与方法.“通过演示实验激发学生学习兴趣”、“ 激发学生乐于探索自然现象和日常生活中物理学道理的求知欲”、“激发好学、乐学的热情和积极性”、“培养学生团结协作的精神”等属于情感态度与价值观目标的内容.7位教师的情感态度与价值观目标似乎都是为体现这一目标而拼凑上去的.这体现了教师对于三维目标的认识是有局限的.

课堂教学是一个整体,三维目标在整个教学过程中也是自然统整的,但存在内在的层次和逻辑.鉴于此,课堂教学目标可以表述如下:基于对极光现象背后规律的追寻(情感需求),借助于演示(分组)实验和合作探究(过程与方法、实验技能、学习态度与方式),揭示磁场对带电粒子运动规律(知识目标),介绍规律在生产、生活中的运用(价值取向).相对于“立德树人”的育人目标,学生的“德性”在目标中难以明晰地得到表述,这也许是教学目标存在先天的局限性.

4 对教学过程的审视与反思

成尚荣先生就教学的使命和目的提出了4个观点:“不要给学生背不动的书包,要给学生带得走的东西”,“学校的教师不是教学科的,而是教学生的”,“所有的课都应当是政治课,所有的课也都应当是语文课”,“以整合的方式进行课程改革.”[8]第1句话说明了教学的目的,第2句话说明了教学的指向,第3句话说明了教学的操作要领,第4句话说明教学需要构建平台.一切教学意图只有在课堂教学中才能加以落实.就某一节课而言,落实前3个观点要看教师个人是否具有超越学科本位的育人理念,是否具有深厚的专业素养和文化素养.以整合的方式进行课程改革,包含2个层面的内涵:一是学校各门课程之间的整合,整合的指向是核心素养; 二是学科内的整合,整合的指向是学科核心素养.核心素养涵盖学科核心素养,学科核心素养具有学科特质之外,又能体现核心素养要求.具体到1节课,能适度地体现学科核心素养的前提是教师是否具备综合素养和学科内整合的能力,最终依据是看课堂教学过程中学生的行为、表现等.

这7节课的教学过程有如下共同特点: (1) 教学过程流畅、层次清晰,与教学设计吻合度极高; (2) 课堂教学过程中都采用了小组合作学习的方式; (3) 都体现了探究教学的特点.有些课堂是基于实验探究洛伦兹力的方向,有些课堂是根据安培力理论探究洛伦兹力的大小; (4) 都创造性地使用了实验教学.利用NaCl溶液在2个电极之间形成的电流在磁场作用下使导电液体旋转; (5) 课堂中凸显了问题引领的功能; (6) 每节课中学生对课堂的期望值是高的,学习态度端正、热情饱满.部分学生在课堂中踊跃发言、积极展示、声音洪亮.其中有2位教师没有拘泥于教材中的章节设置,合理地将运动电荷仅在洛伦兹力作用下的效果整合到这节课中.这样的整合只要符合学生的认知,与整节课的教学很好地融合,就是“用教材教”(而不是“教教材”)的很好例证.对照教学设计和教学实际过程,说明教师的准备是充分的,基本都达成了各位教师预定的教学目标.特别是对于知识与技能、过程与方法2个维度的目标,达成度是高的.

在教学实际过程中,如下几案例值得商榷.

案例1: 有2位教师将磁体装在盒子内,靠近电视机或放在NaCl溶液下方观察实验现象,让学生猜想盒子中装的是什么.本节课的主题是磁场对运动电荷的作用,设置这样的场景对于高中学生来说显得有点幼稚.

案例2: 有位教师将磁体靠近电视机显像管,导致电视画面扭曲变形.这样的设计直观地表现了磁场对运动电荷的作用.但这样的操作对电视机是否存在不可逆转的负面影响.

案例3: 有位教师在连续的提问之后,问及“电流的方向是如何规定的?”教师反复地追问了这个问题,当时学生冷场了.这儿授课的对象是整体素质较优秀的学生,但这样基础的问题导致了冷场可能有以下方面的原因:在观察了NaCl导电溶液在2个电极之间形成的电流在磁场作用下旋转这一实验现象后,教师连续问了“电流方向如何?”、“磁场方向如何?”、“导电液体旋转的方向如何?”等几个问题,在这样连续剥茧式、缺乏跨度的提问过程中,学生的的思维受制于教师的引导,反而迷失了对问题整体思考的方向; 同时,该阶段的教学过程中,基本上是教师讲、学生听,中间穿插了一些个别提问,学生之间没有互动、交流,都孤立、被动地跟着教师的节奏走; 学生中存在的个性化疑问未能得到解决,甚至产生错误认识.例如一学生到讲台旁与教师互动的过程中,就错误地将液体旋转的方向认为是电流方向.如果在实验观察的基础上提问“该实验现象形成的原因是什么?”然后让学生独立思考和进行小组讨论,相信这样的学生群体在独立思考、小组交流的过程中能解决好学生中个性化的疑问,也能给实验现象作出比较圆满的解释.

案例4:在完成阴极射线在U型磁体作用下发生偏转的实验后,有位教师并没有直接给出左手定则(其他教师是从安培力入手给出带电粒子的受力规律),而是让学生思考如何表示电子受到的洛伦兹力方向与电子运动方向、磁场方向之间的关系.这样的问题具有挑战性,能引发学生积极的思考.总结规律时,一学生说“让磁感线穿过左手手背,四指方向为电子运动方向,大拇指为电子受力方向.”另一学生说“让磁感线穿过左手掌心,大拇指方向为电子运动方向,四指方向则为电子受力方向.”教师当场进行了验证,这两种方法都与事实相符合.之后教师就直接说“为了统一,我们用左手定则来判断运动电荷受到的洛伦兹力的方向”,然后就马上给出了规范的左手定则的表述.这里教师说的“为了统一”也不错,但生成的课堂教学资源应该利用得更充分一些.“为了统一”的背后是物理学应该追求用尽可能少的规律解释、归纳尽可能多的现象,这是对物理本质的追寻,是相信纷繁复杂的物理现象背后存在着统一的规律.这是物理学不断向前发展的原动力,也是科学方法的体现,更是情感、价值观的体现.也许这2位学生的回答出乎教师的预设,教师就用简单的一句话将学生拉回到自己预设的教学轨道上来了.

7位教师的教学流程之所以流畅,原因在于这7节课的教学过程都是在教师所设置的问题牵引下逐步推进与完成的.固然,解决了这些问题,也就完成了相应内容的教学任务.但从学习的一般性过程看,提出问题才是学习的起点.再例如7节课中都体现了探究,探究的起点也是始于问题,提出问题的能力是现在学生普遍欠缺的.当学生的学习仅仅变成解答预设问题的过程,那么学生就缺乏提问意识、创新意识训练的机会.

5 对教学反思的反思

反思作为教师捕捉、活化教学经验,是对教学实践赋予意义的过程.[26]教学反思的主体是上课教师.教学反思的目的是为教师更好地教和学生更好地学.教学反思的内容包括教学目的的达成情况、教师教的体验与感受、对学生学习效果的间接判断.教学反思的功能有3点:一是承上启下.通过对本节课教学情况的剖析,一方面对本节课教与学的情况进行回顾总结,另一方面对教师以后的教学具有启示作用;二是扬长避短.保持本节课中合理机智的教学应对策略.对于本次赛课中出现的不令人满意之处,分析原因,寻求对策,对今后的教学能起到警示作用;三是与时俱进.结合当下教育教学的新理念和新要求,从教育、教学、专业发展等角度进行剖析,以提升自我,发展自我.

对这7节课的教学反思主要有以下几个方面的内容:一是对参加这次省优课评比的切身感受.例如在这一课题先期的磨课过程中,教师切身感受到自身的专业素养和执教能力等得以提升; 二是对教学流程设计的元思考.例如从阴极射线在磁场中的偏转演示实验的感性认识到分析射线在磁场中偏转原因的理性思考,从宏观的安培力引入微观的洛伦兹力大小的计算等; 三是关于课堂技术层面的回顾总结.例如利用手机将学生的作业同步投影到大屏幕上,如何使演示实验的可视性更好等; 四是是否突出了学生知识的获得、物理科学方法的渗透.例如按照教材和课标的要求,本节课的教学目的是让学生会用左手定则来判断洛伦兹力的方向,会用F=qvB来计算洛伦兹力的大小.教材中相关内容没有推理过程,是直接给出结论的.许多参赛教师在这2个知识点的教学中进行了很好的铺垫与引导,突出了利用实验及理论探究建立概念的过程,突出了过程中科学方法的应用.这些反思内容比较好地对这节课进行了回顾,基本是围绕“我为什么这样做?”、“我做得怎么样?”、“为什么组织学生这样做?”这3个问题进行了反思.

除了反思这些以外,还需反思以下3个方面的问题.“课堂中学生学得怎么样?”这需要对课堂中活生生的案例进行剖析,不是概括性地对教学效果进行描述;“还可以怎样使学生学得更好?”这一问题不仅仅是从知识与技能、过程与方法层面进行反思,还需要反思学生课堂交互性行为中“德行”层面的表现及“情感”层面上的表现等,即需要从培养完整的人的角度进行反思.同样需要反思课堂中学生表现的个案.“我还可以怎样做得更好?”这不仅仅要从课堂中的技术与操作、知识与能力的传承等维度进行反思,还需要反思教师个人的言行、指令等是否有利于学生完整地发展,即在学科教学过程中是否具有教育性,这也需要对课堂中的细节进行反思.7位教师在以上3个方面的缺陷,究其原因在于对教学反思缺乏反思.

课堂不仅是教师传递知识、示范技能、启智劝善的场所,更是师生相互对话、交流思想、增进情感和教学相长的平台.正是这种思想的交换、情感的交流和教与学的交融,使课堂能够焕发出生命的活力.[27]课堂是具有“故事性”的,其中的鲜活实例、细节等恰恰能体现课堂是否丰满,若仅仅关注学科知识、能力等刚性内核,则背后仍然会是指向应试的.当下提出的核心素养,是要把学生看作完整的人,而不是应试的机器.让一节课在学生的生命历程中留下深刻印象、绝不是纯粹的知识层面的内容,而是基于学科知识能触动学生敏感的精神世界,引导学生构建积极的世界观、价值观.这样的课堂指向是全方位的、立体化的,融合了各方面的素养,是一种对生命的尊重,体现为一种生命关怀.

社会参与是核心素养的要素之一,包括公民道德、社会责任、国家认同和国际理解等.这要求教师对自身身份的认同不能仅仅局限于学科教学.例如我们常说“我是教物理的”,言下之意物理学科教学是我职业的特质,但这种说法明显忽略了学生,自我的定位仅是任教物理学科.我们应该说“我是教学生物理的”,这种身份的认同就是双主体式的.教师首先面对的是学生,然后才是学科.首先是对学生负责,对学生的全面发展负责,然后才是学科教学.学科知识仅是学生素养中的一个组成部分而已,学科教学是为学生的全面发展提供一个平台.忽略了教育教学的最终指向,也许会在实践操作过程中偏离主旨,教学行为甚至会发生异化.

班级授课制及传统的授受式与当下互联网的时代背景越来越不适应,课堂教学中教师独讲、学生个体孤立被动地接受式学习与时代要求的团队意识与合作能力越来越不适应.在课堂教学中适时地运用多媒体手段,学生之间的合作、交流、互动、相处、表达等在7节参赛课中都有所体现.这样的学习过程中学生得以将传统的知识与时代技术的进步有机地融合,也使学生的社会性特征得以养成,道德、自律、尊重、友善等人性特征在学习过程中才得以关注.这是不同学科教学过程中教育的内涵,是学生成人的过程.这些在教师课堂中有所呈现,但是在教学反思中却没有提及.

6 确立核心素养为核心的课堂教学需突破的几个“瓶颈”

教决定学是不容置疑的事实.从学习的表象来看,学习的过程就是教师——知识——学生.师生之间通过知识为纽带,课堂教学为平台联系到了一起.区别在于具体的教学过程中,教师的教育教学的动机、理念、实施过程存在差异.就知识而知识,带给学生的是死的知识;通过知识渗透能力,带给学生的是方法、智慧;通过知识提升素养,在改善学生的知识与能力结构的基础上,学生的品德修养、精神世界以及价值追求等也得以健全.要使核心素养在教学实践中落地生根,需在以下几个层面加以关注.

首先,教师自身的素养要全面提升.而教师素养包括专业素养、文化素养、道德素养、人文素养等.良好的专业素养是“以其昭昭使人昭昭”;良好的文化素养会给学生以浸润;良好的道德素养会给学生以力量;良好的人文素养会给学生以如浴春风之感.

其次,教师要有正确的价值追求.课堂教学的价值追求不仅仅体现在学科教学内容上,还体现在教学的组织形式上.如果教师坚持简单纯粹的讲授式教学,那么给学生的价值暗示是追求知识的系列化、完整性;如果教师能给学生更多的自习、交流、讨论的空间,那么学生就有更多的独立面对问题思考的空间,学生间就有更多交往的机会,这是对学生的一种信任.教师的价值观还体现在对学生课堂行为、表现的态度.教学中对学生学习做简单的肯定与否定,是知识至上的表现;对学生的错误表现的理解,体现的是宽容;对学生自主学习的等待,体现的是尊重;对学生合作交流的引导,是对学生社会性特征的建树.

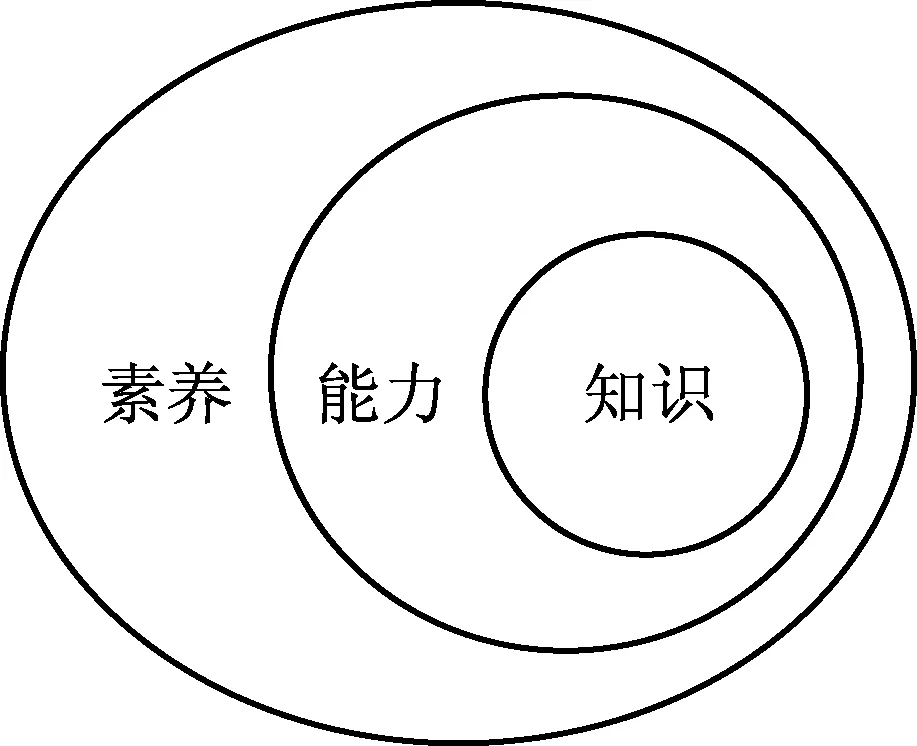

图2

第三,教师需要厘清知识、能力与素养的关系.教师中普遍存在的现象是知识本位、学科本位.高考考什么就教什么,只关心自己任教的这门学科而不关心学生学科间的平衡发展,不关心学生学习之外的作为人的健康完整的发展.孔子说:“取乎其上,得乎其中;取乎其中,得乎其下;取乎其下,则无所得矣”.知识、能力和素养之间的关系可以用图2简单地表示.如果能站在素养的高度认识教学、实施教学,学生的知识水平、能力层次自然也会得到相应的发展.

第四,要对原生态的课堂有敬畏之心.现在的评优课基本上是提前公布课题,执教者在团队合作的基础上,在试教了若干遍的前提下,最后的上课就变成了一种“表演”.因此,最后呈现的课堂更多的是一种机械性的再现.当然,这样的课在教学设计等方面具有启发性.但这样的课堂存在3个方面的问题:一是在反复试教的过程中,对于参加试教的学生来说,学生变成了一种试验品,对这些学生缺乏一种尊重.二是这样的“表演课”缺乏真实感.因为要确保课堂的秩序,所以课堂教学基本上是教师主导下完成的,典型的是以问题为主线推进课堂教学的深入.不同的课堂,面对的学生对象不同,在细节方面必定存在诸多差异,排练成熟的课堂自然会缺少对施教对象差异性的关注.三是这样的“表演课”具有不可复制性.除了不同班级学生间存在差异,教师个体也存在差异,要将这样的课进行“模仿”就有“东施效颦”之嫌.我们可以在课外有更多的研究,在课后有更多的反思,带有敬畏之心走进教室,是对学生的尊重,是对课堂的尊重.

第五,基于“项目”的探究式教学设想.当下的教学受制于“教学要求”、“考试说明”,这两种纲领性材料左右着教师的课堂教学行为.这两种材料的呈现方式都是以“知识点”的形式出现的,是以知识点分块、分点的形式罗列的,导致教师为完成相应知识点的教学任务,就围绕这些点的知识去设计教学、测评、反馈等.当理想与现实之间出现距离后,教师再次以不同面目的问题去强化、巩固相应的知识点.于是,“应试教育”、“题海战术”就成为当下教学过程中可以理解的现象.要改变这种现状,首先要改变那些引领教师教学行为的纲领性材料的呈现方式.例如,围绕核心素养提出总的发展要求;围绕学科特质提出学科核心素养的要求.作为一线教师,在等待决策层和课程专家引领性的文件出来之前,笔者以为可以结合探究教学,在实践中摸索如何落实核心素养的培养目标.因为从2001年的新课程改革至今,探究教学已经为广大教师所认同,在常态的教学中也有体现.同时,“探究是贯穿‘学科知识’、‘学科能力’、‘关键能力’、‘文化关怀’的学习方式.”[28]从而,教学实践中可以以探究教学为突破口,开展基于“项目”式教学组织形式,以推进核心素养在教改实践中的研究.

1 辛涛,姜宇,刘霞.我国义务教育阶段学生核心素养模型的构建[J].北京师范大学学报(社会科学版),2013(1):5-11.

2 窦桂梅,胡兰.基于学生核心素养发展的"1+X课程”建构与实施[J].课程·教材·教法,2015(1):38-48.

3 汪瑞林.核心素养:素质教育再出发的起点.中国教育报,2015-05-13(010).

4 柳夕浪.从“素质”到“核心素养”—— 关于“培养什么样的人”的进一步追问[J].教育科学研究,2014(3):5-11.

5 姚文峰. PISA科学素养评价思想及借鉴意义[J]. 教育学术月刊,2008(6):78-79.

6 本刊编辑部.学科素养评价:学科核心价值的追求与回归[J].教育科学论坛,2009(9):52-58.

7 钟启泉.核心素养的“核心”在哪里——核心素养研究的构图[L].中国教育报,2015-04-01.

8 成尚荣.关于学生发展核心素养的四句话[L].中国教师报,2014-11-19.

9 成尚荣. 基础性:学生核心素养之“核心”[J].人民教育2015,(07):24-25.

10 周彬.“学科素养”与“教学素养”冲突与融合[J].河北教育. 2008(1):37-38.

11 张娜. DeSeCo项目关于核心素养的研究及启示[J].教育科学研究,2013(10):39-45.

12 蔡清田.台湾十二年国民基本教育课程改革的核心素养[J].上海教育科研2015(4):5-9.

13 刘新阳,裴新宁.教育变革期的政策机遇与挑战——欧盟“核心素养”的实施与评价[J].全球教育展望,2014(4):75-85.

14 裴新宁,刘新阳.为21世纪重建教育——欧盟‘核心素养”框架的确立[J].全球教育展望,2013(12):89-102.

15 邵朝友,周文叶,崔允漷.基于核心素养的课程标准研制:国际经验与启示[J].全球教育展望,2015(8):14-22.

16 辛涛,姜宇,王烨辉.基于学生核心素养的课程体系建构[J].北京师范大学学报(社会科学版),2014(1):5-11.

17 夏雪梅.基于学生核心素养的学校课程建设:水平划分与干预实例[J].课程·教材·教法,2013(7):11-16.

18 辛涛.姜宇,刘霞.我国义务教育阶段学生核心素养模型的构建[J].北京师范大学学报(社会科学版),2013(1):5-11.

19 冷冰冰. 高中物理课程标准的核心素养分析[J].教育导刊,2015(8上):49-52.

20 林钦,陈峰,宋静.关于核心素养导向的中学物理教学的思考[J].课程·教材·教法,2015(12):90-95.

21 江苏省中小学教学研究室网站.http://wl.jsjys.com/.

22 学生核心素养研究课题组.“学生发展核心素养体系总框架报告[R].北京:中华人民共和国教育部,2014:6.

23 人民教育出版社.普通高中课程标准实验教科书《物理》(选修3-1)[M].北京:人民教育出版社:95.

24 杨心德.试论教学目标的设计[J].宁波大学学报(教育科学版),1999(4):1-5.

25 郝文武.实现三维教学目标统一的有效教学方式[J].教育研究,2009(1):69-73.

26 赵明仁,陆春萍.从教学反思的水平看教师专业成长[J].课程·教材·教法,2007(2):83-88.

27 刘兴然.论课堂生态与课堂动力[J].教育理论与实践.2014(5):56-59.

28 姚虎雄.从“知识至上”到素养为重[J].人民教育.2014(6):56-59.

2016-06-12)