酒店员工—顾客间互动对员工工作效率和顾客满意度的影响研究

黄倩+谢朝武

[摘 要]员工-顾客间互动是酒店服务互动的重要形式之一,更是顾客感知服务质量、服务价值以及满意度的基础。文章从员工角度出发,构建了员工-顾客间互动频率、互动质量与员工工作效率、顾客满意度等变量之间的关系模型。以酒店员工为调查对象,以问卷调查为主要调研方式,利用结构方程模型进行实证检验。研究发现,员工-顾客间的互动频率和互动质量对员工工作效率有显著正向影响,工作效率在互动频率和顾客满意度之间具有完全中介效应,在互动质量和顾客满意度之间具有部分中介效应。

[关键词]员工-顾客间互动;工作效率;顾客满意度

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2017)04-0066-12

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.04.012

引言

酒店员工工作效率和顾客满意度是影响酒店服务效益的两个重要因素,前者内在地决定了酒店服务生产过程的效益,后者则深刻地影响了酒店消费者的下一次消费决策。酒店员工工作效率和顾客满意度都是在员工与顾客间的行为互动中产生的,因此员工与顾客间互动是两者共同的驱动因素。对顾客而言,服务质量和服务价值是顾客衡量满意度的重要指标。酒店员工-顾客间互动作为酒店服务消费的重要部分,是顾客感知服务质量的重要途径,也是酒店在服务产品生产运营中建构和传递服务价值的重要途径。可以说,酒店服务质量和酒店服务价值都是在酒店员工-顾客间的行为互动中实现的。可见,酒店员工-顾客间的行为互动是改善酒店服务质量的先决条件[1],是推动酒店服务价值链形成的重要驱动因素,它是影响酒店顾客满意度的基础要素。

酒店员工与顾客都是服务互动的主体,二者相互依存相互影响。服务互动的效果既作用于顾客满意度,同时也对员工造成影响。与顾客的行为互动是酒店业员工的主要工作内容,能否与顾客进行良好的互动是他们较关心的问题[2]。顾客的情绪、评价和反馈同时影响酒店一线员工的情绪[3],互动过程中顾客的参与对员工的工作能力将提出更高的要求,这会增加员工的心理压力[4]。因此酒店员工与顾客的互动对员工的工作效率具有重要的影响作用。

在传统研究中,业界和学界部分关注过酒店员工与顾客间互动对工作效率和顾客满意度的单独影响。但在其影响过程中,工作效率对互动效应的发生及其对顾客满意度的影响具有过程影响作用。换言之,酒店员工与顾客间互动对顾客满意度的最终影响并不是单独发生的,工作效率在其中可能具有过程影响。揭示和验证这种理论机制,对于完整阐述员工与顾客间互动的理论与实践价值具有重要意义,对于顾客满意度理论也具有丰富和补充作用,它有利于帮助企业找到提高工作效率和提升顾客满意度的新的实践方式。

1 文献回顾

1.1 员工-顾客间互动

员工-顾客间互动是贯穿于顾客消费过程的二者的动态交互过程,它是不带褒贬色彩的中性词汇,互动会带来积极的影响,也可能起消极作用。Shostack较早提出了“服务互动”(service interaction)的概念,用于表示广泛意义的“顾客与服务企业的直接互动”,包括顾客与员工的互动、顾客与设备及其他有形物的互动[5];Surprenant和Solomon提出“服务接触”(service encounter)概念,将其定义为“顾客与服务提供者之间的动态互动过程”[6],强调人员之间的交互;Chandon用“真实瞬间”一词表示顾客与服务提供者之间发生交互的瞬间[2],强调交互的短暂性。本文将员工-顾客间互动定义为:人员层面面对面的互动,包括员工和顾客之间在行为、语言、意识、动机等要素层面的相互传递与交流。

互动频率和互动质量是衡量互动行为的两个重要指标。本文将互动频率定义为:服务消费过程中有限的时间内员工与顾客互动的频数。员工与顾客间的行为互动是利益驱动的行为[7],一线员工通过与顾客面对面的频繁互动,掌握顾客需求,使服务得以正确传递[8]。可见,员工与顾客的行为互动是员工传递服务时获取信息的手段,高频率的互动能够使员工与顾客在短时间内迅速相互理解[9],缓解服务过程中的矛盾与问题,提高员工工作效率和顾客满意度。

互动质量即在服务过程中服务提供者与顾客之间发生相互交往及互动行为的效果[10]。本文将互动质量定义为:员工与顾客之间各类交互行为的成效水平,它主要表现为服务接触关键时刻的过程质量。在服务场景中,互动质量是服务体验的重要影響因素[11],对服务质量和顾客满意的感知具有积极的影响[12],Mosahab和Rahim认为服务过程要素与顾客满意度之间具有关键性的联系[13]。顾客参与服务导致员工固有工作程序受到干扰[14],因此优质的互动效果和优质的服务产生于员工与顾客的默契配合。良好的互动带动员工的工作积极性,使员工心理获得认可和满足,同时缓解顾客由于参与服务引起的角色负荷[15],有利于给员工和顾客带来愉悦和满意。

1.2 工作效率

工作效率指员工工作的投入与产出的比值,投入大于产出是负效率,投入小于产出是正效率。已有研究表明工作效率受到许多因素的影响,从员工自身层面来看,员工的人格特质[16]、员工心理资本[17]、工作压力[18]等都能够对工作效率产生影响;从管理层面来看,领导的权利分享行为[19]、管理者与员工之间的关系质量[20]等也会影响员工工作效率。除此之外,员工工作效率还受到环境因素的影响,如室内照明条件[21]、高温环境[22]等。酒店员工与一般企业员工的最大差别在于,与顾客的互动是他们工作内容的组成部分。一旦员工与顾客间的互动出现障碍,不仅员工的工作效率受到影响,也可能对顾客感受造成不良影响[23]。由于员工的大部分工作时间在与顾客互动中度过,员工很难将自我感受和工作分离,其行为和态度容易受互动效果的影响。服务的特征导致顾客购买的不确定性,良好的互动能够帮助员工与顾客建立相互信任的关系[24],这种信任关系的建设,有利于降低顾客购买的不确定性,减少服务过程中出现摩擦的可能。同时,互动过程中顾客的行为也会对员工的表现产生一定作用。当顾客表达对员工的肯定和认可时,员工会感到自己很有能力,并维持较高的内在动机水平[25],当员工强烈地被认可、需要被满足时其工作积极性和工作热情得以激发[26],进而提高员工的工作效率。

1.3 顾客满意度

顾客满意度是顾客明示或隐含的期望获得满足的心理感受程度,即顾客满意的程度[27]。Oliver将顾客满意度定义为顾客对消费产品或服务以及消费过程做出的评价[28],此后,Oliver又提出绩效—期望差异模型,当绩效超过期望时,顾客满意度提高,反之则下降[24]。顾客满意度一直以来被学界和业界所关注,关于顾客满意度的影响因素和形成机制的研究很多。从顾客感知视角来看,大量研究结果证实服务质量[29]、感知价值[30]、企业形象[31]等是影响顾客满意度重要因素。此外,不少学者从员工视角出发,发现员工满意度正向影响顾客满意度[32],同时延伸出如员工情绪[33]、员工敬业度[34]等与顾客满意度之间的关系研究。由此可见,顾客满意度是综合评价的结果,受到顾客自身和服务提供者的共同影响,同时也受服务结果和服务过程的影响,这说明顾客满意度来源于服务价值的感知和互动过程的感受[35],顾客不仅评价服务最终产出,还包括环境、人员、互动等,即便结果产出不如人意,也不见得会引起顾客的不满[13]。当前形势下,酒店产品趋于相似,高同质化的产品难以形成酒店核心竞争力,员工-顾客间的互动将成为酒店经营和酒店质量管理的重要支点。

2 假设提出与模型构建

在理论上,员工工作行为属于组织者行为学的范畴,顾客消费行为属于消费者行为学的范畴。员工与顾客间的行为互动是兼具组织行为学意义和消费行为学意义的双重行为,因此衡量这种互动过程的理论价值,需要同时在组织行为学框架下审视其组织驱动模式和在消费者行为学框架下审视其消费驱动模式,这是并行认知员工与顾客间互动对工作效率和顾客满意度双重影响的理论基础。

2.1 员工-顾客间互动频率、互动质量对顾客满意度的影响

在服务过程中,相对于环境和设施等硬件因素而言,一线员工与顾客的互动对顾客满意感知和评价有着尤为重要的意义[14]。顾客通过参与服务传递过程、进行角色表演来感知服务,顾客没有获得期望的角色认同和参与时会产生不满[36]。而顾客的参与需要員工的配合,员工与顾客互动频率的提升能够提高顾客的参与的频度和深度,从而提高顾客的角色认同感。此外,员工与顾客间的频繁互动有利于员工收集准确详尽的服务信息,对员工与顾客间更深入地相互理解具有促进作用[9]。在保险业务领域,Crosby的研究证实销售人员与客户的频繁接触可以让客户的满意度提高[37]。由此可见,高频率的互动能够促进员工与顾客间的相互理解、加深双方的人际关系情感,促进服务要素的正确传递,从而推动员工提供令顾客更满意的服务。基于此,提出假设H1a:

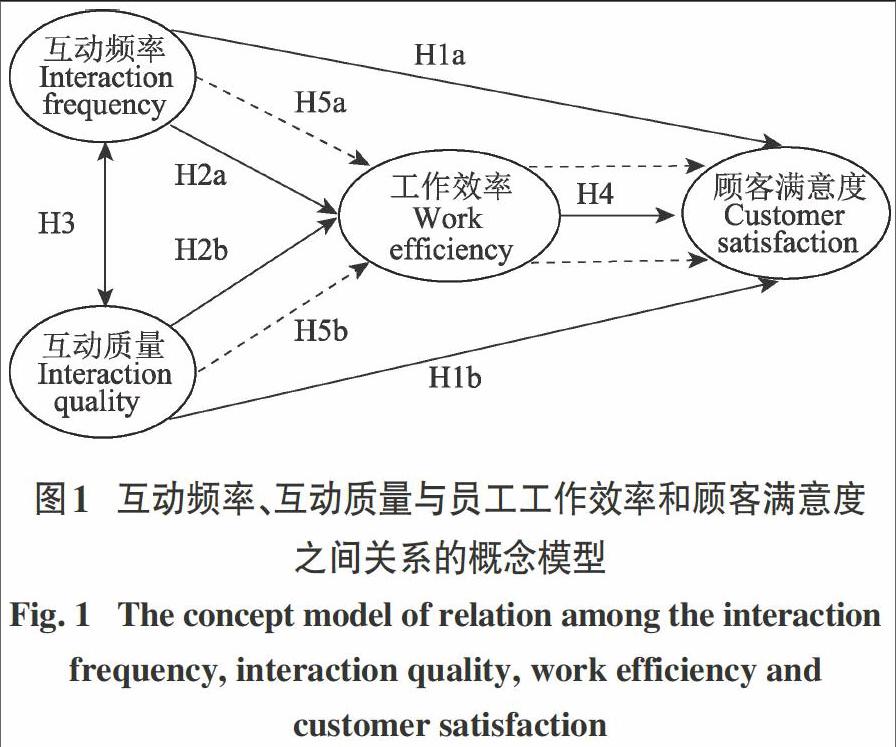

H1a:员工-顾客间互动频率对顾客满意度有正向影响

服务本身所具有的生产与消费同时性,决定了服务传递过程中人际交互作用对顾客感知的影响,这些人际交互行为的质量水平影响着顾客的服务感知水平[38]。服务的无形性使得服务质量难以使用标准化的数据衡量,只能通过顾客的感受来体现,员工本身、互动过程等因素都成为衡量满意度的依据。同时,大多数顾客由于缺乏专业知识和技术,对酒店核心产品的质量感知模糊,使顾客感知的满意度更大程度的依赖于与员工的互动[39]。Chowdhary将双因素理论运用于顾客满意度的评价中,认为互动质量是激励因素,互动质量的改进能够提高顾客满意度[40],Feizi的研究结果显示互动质量对顾客满意度的解释率达到15%[41]。可见,互动质量是影响顾客满意度的重要因素。基于此,提出假设H1b:

H1b:员工?顾客间互动质量对顾客满意度有正向影响

2.2 员工-顾客间互动频率、互动质量对员工工作效率的影响

顾客的信息是员工的重要资源,这些信息对于员工提供个性化服务十分有价值,同时能够使服务传递过程更加高效[42],但由于员工?顾客间互动具有短暂性,员工须在短时间内通过互动了解顾客期望和需求等相关信息,并结合自身提供服务的能力做出相应调整,确保服务是根据顾客所需来正确传递[43]。因此服务的过程即是员工与顾客间以顾客需求为导向不断重复“互动-修正-互动”的过程[2]。互动的频率越高,员工越能够在有限时间与顾客进行信息交换,更深入的了解顾客需求,从而提高员工的工作效率。基于此,提出假设H2a:

H2a:员工-顾客间互动频率对员工工作效率有正向影响

对一线服务员工而言,与顾客的关系是其人际关系的重要组成部分,与顾客的互动是员工工作内容的重点[2]。按照服务剧场理论[44],员工和顾客在互动中各自扮演不同的角色,二者的角色具有不对等性[45],员工在互动过程中自然产生无形的压力[46],良好的互动状态有助于营造出平等的互动氛围和轻松的工作环境,提升员工自信,提高工作效率。另一方面,员工与顾客之间基于互动建立的信任关系使员工能够迅速调整并解决服务过程出现的问题[26]。可见,互动质量是影响员工工作效率的重要因素。基于此,提出假设H2b:

H2b:员工-顾客间互动质量对员工工作效率有正向影响

2.3 员工工作效率与顾客满意度的关系

员工与顾客间的互动是以解决顾客的问题为前提的,优先解决问题才是赢得顾客满意的有效方法[47]。服务互动中顾客不满意的关键来源是服务传递过程中的服务失败,以及员工对于服务失败等相关问题的反应,42.9%的顾客不满意来源于员工不愿意或没有能力处理服务失败情况[48]。顾客不仅关注与员工的人际关系,对于员工的工作相关表现也十分重视,例如员工是否有效传递服务[49]。此外,员工对顾客要求的回应越快顾客满意度会越高[50],员工自发主动的行为以及对顾客需要的反应是影响顾客满意的主要因素[51],可见,无论是员工还是顾客都认为快速有效的响应顾客要求是使顾客满意的主要原因。同时员工主动快捷的服务使顾客对服务的实际感知高于期望,即表现为顾客满意[51]。这说明,员工的工作效率是顾客满意度形成的主要原因。基于此,得出以下假设:

H3:员工工作效率对顾客满意度有正向影响

2.4 互动频率和互动质量的关系

互动频率与互动质量间的相互作用如同力与反作用力的关系,二者依存于员工和顾客这两个互动主体。互动质量是服务过程中员工和顾客双方交互的效果,高频率的互动行为一方面能够让员工了解顾客的期望[8],另一方面也给顾客表达需求的机会,使双方在有限时间内能够就顾客的期望尽可能多的交换意见,从而达到更好的互动效果。同理,良好的互动质量帮助员工提升与顾客互动的积极性,提升自信,更好的投入角色中[43]。可见,互动频率与互动质量之间存在密切的相关关系。由此假设:

H4:员工-顾客间互动频率与互动质量存在相关关系

2.5 工作效率在员工-顾客间互动与顾客满意度间的中介效应

员工-顾客间的互动最终是要通过提升工作效率来为顾客提供更优质的服务,从而使顾客满意。在员工与顾客互动过程中,顾客是带着对员工的角色期望和要求参与进来的,当员工对自身的角色认知与顾客对员工的角色期望不一致时,员工产生的角色冲突直接影响员工的工作表现[52],导致服务效率降低,引起顾客的不满或投诉。员工积极主动的行为以及正确满足顾客的需要是赢得顾客满意的主要因素[53]。通过与顾客的交流和沟通获取信息,员工才能以最快的速度最好的反应对顾客的需求做出响应。可见,员工?顾客间的互动能通过工作效率来间接影响顾客满意度。基于此,提出以下假设:

H5a:工作效率在互动频率和顾客满意度之间具有中介效应

H5b:工作效率在互动质量和顾客满意度之间具有中介效应

由此得出概念模型如图1所示。

3 研究设计

3.1 测量量表的设计

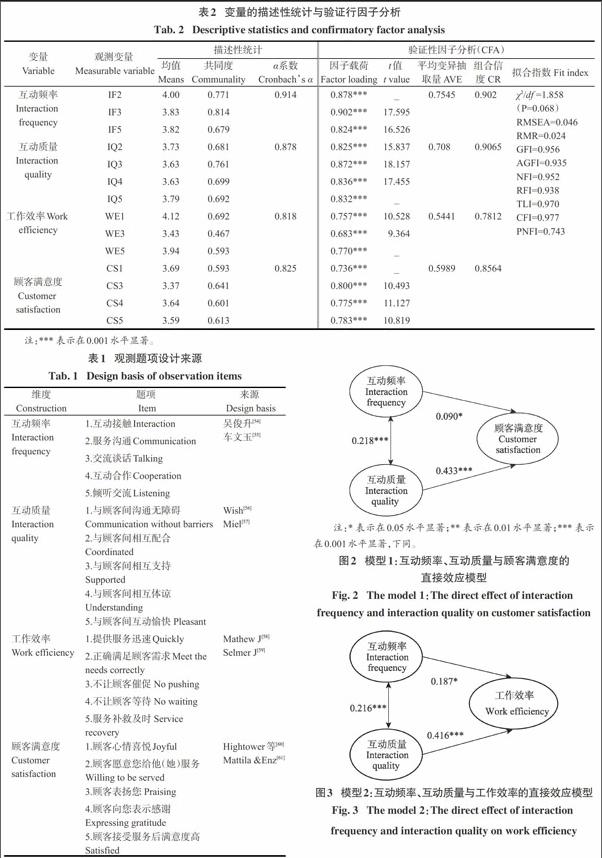

问卷设计经历理论分析、观测变量设计、初试问卷设计、初试问卷发放与数据分析、正式问卷形成等几个阶段。问卷包括两大部分,第一部分由互动频率、互动质量、员工工作效率和顾客满意度4个潜变量构成,每个潜变量包含5个观测题项,采用李克特5级量表,分别是“完全不同意”“比较不同意”“同意”“比较同意”“完全同意”。各变量观测问项的初始立项参考了携程、艺龙等旅游网站的消费者评论,同时结合参考了相关理论文献。其中,互动频率的测量问项参考了吴俊升[54]、车文玉[55]的研究,互动质量的测量问项参考完了Wish[56]和Miel[57]等人的研究,工作效率的测量问项参考了Mathew[58]和Selmer[59]研究,顾客满意度的测量问项参考了Hightower[60]、Mattila & Enz[61]研究。所有观测题项设计来源于文献资料,相关旅游网站消费者评论,并结合在酒店实习的经验观察(表1)。第二部分是被调查者的基本信息,包括性别、年龄、学历、部门、岗位、从业年限。

3.2 问卷的初试及优化

初试问卷的发放在福建厦门两个五星级酒店进行,共计发放问卷120份,回收问卷115份,有效问卷103份。使用SPSS 19.0对初试问卷进行信度检验和因子分析。通过采取Cronbachs α方法进行信度检验,问卷中互动频率、互动质量、员工工作效率、顾客满意度4个维度的α系数分别是:0.886、0.745、0.809、0.788,信度得分均>0.7,说明该问卷信度良好。

采用KMO和因子载荷系数进行因子分析,对互动频率和互动质量进行因子分析,KMO值为0.796,抽取出两个公因子,分别是互动频率和互动质量,并发现“您与顾客间沟通没有障碍”同时负载在2个公因子上;再对员工工作效率和顾客满意度进行因子分析,成功抽取两个公因子,KMO值为0.835,发现“顾客愿意您为他(她)服务”“顾客接受服务后满意度高”负载在员工工作效率维度上。因此,对互动质量维度以及顾客满意度维度下的观测变量进行小幅修改,在此基础上形成正式问卷。

3.3 正式调研与数据收集

正式调研选择了厦门、上海、泉州的7家五星级酒店,调查时以酒店一线员工以及领班、主管等基层管理人员为调查对象,共计发放问卷450份,有效问卷412份,有效率91.56%。有效样本的结构比例如下:在性别层次中,男性占33.74%,女性占66.26%;在年龄层次中,18岁以下占62.13%,26~35岁占15.53%,36~45岁占9.71%,46~55岁占4.37%,56岁以上为0;在部分层次中,前厅部占12.38%,客房部占13.11%,餐饮部占38.10%,康乐部占7.28%,保安部占4.85%,其他部门占16.02%;在岗位层次中,普通员工占61.16%,领班占16.75%,主管占11.16%,部门经理占2.67%,总监和总经理为0;在学历层次中,初中及初中以下占10.68%,高中占16.50%,专科占50%,本科占13.83%,硕士及硕士以上占0.73%;在从业年限层次中,一年以下占30.82%,1~2年占40.78%,3~4年占17.47%,5~10年占2.91%,10年以上为0。有效样本的结构比例表明此次调研样本基本符合酒店一线员工和基层管理者的特征。

4 数据分析与模型检验

4.1 问卷信度与效度检验

利用SPSS 19.0进行描述性统计分析以及信度和效度检验。信度检验采取Cronbachs α(>0.7)作为检验指标,效度检验采用KMO(>0.7)和因子载荷系数(>0.5)作为检验指标。经检验,问卷整体的α系数为0.904,各维度的α系数都>0.7,表明问卷具有良好的信度;效度检验结果表明,互动频率构面KMO值为0.867,互动质量构面KMO值为0.855,工作效率构面KMO值为0.797,顾客满意度构面KMO值为0.824;各观测变量的因子载荷系数均大于0.5,表明问卷效度良好。

4.2 验证性因子分析

研究进一步使用AMOS17.0进行验证型因子分析,并使用吴明隆开发的构建效度计算程序计算平均变异抽取量(AVE)和组合信度(CR)。分析结果表明,各观测变量因子载荷均大于0.5,各因子维度的平均变异抽取量均大于0.5,其中,互动频率和互动质量的平均变异抽取量大于0.7,表明问卷的构建效度良好。在CFA的拟合指数中,NFI、RFI、CFI、IFI、GFI等指数的值均达到0.9以上,RMSEA值小于0.05,RMR值小于0.05。根据模型检验修正建议,并结合实际情况,删除互动频率维度下的EF1和EF4,删除互动质量维度下的EQ1,以及工作效率维度下的WE2和WE4,顾客满意度维度下的CF2。最终,CFA的各类拟合指数均达到参考值的要求,因子模型與实际数据拟合良好,可用于研究假设的验证。

4.3 模型检验与修正

在使用AMOS软件进行结构方程检验时,使用χ2/df(p>0.05),RMSEA<0.05,GFI>0.9,AGFI>0.9等适配指数,NFI>0.9,RFI>0.9,TLI(NNFI)>0.9,CFI>0.9等增值适配指数和PNFI>0.5等简约指数来进行判断。

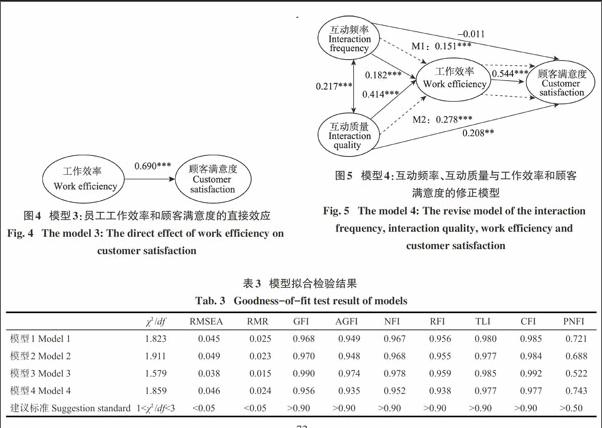

在初始概念模型中,假设工作效率在互动频率、互动质量和顾客满意度之间具有中介效应。根据中介效应的检验程序[62],(1)在去除中介变量—工作效率的情况下,检验互动频率、互动质量对顾客满意度的直接效应,即单独验证H1a和H1b的显著性;(2)检验互动频率、互动质量对中介变量(工作效率)的影响,即检验H2a、H2b的显著性以及模型拟合程度;(3)检验中介变量(工作效率)对顾客满意度的影响,即检验H4的显著性以及模型拟合程度;(4)导入完整的初试概念模型,检验各个假设的显著性以及模型拟合程度。

因此,首先构建互动频率、互动质量和顾客满意度之间的直接效应模型1。AMOS检验结果表明,各拟合指数均达到建议标准,拟合良好,且互动频率对顾客满意度(β=0.090,p=0.029)具有显著正向影响,互动质量对顾客满意度(β=0.433,p<0.001)具有显著正向影响,证明假设H1a、H1b显著成立。同时,互动频率与互动质量之间(β=0.218,p<0.001)具有显著相关关系。

其次,研究进一步构建了互动频率、互动质量和工作效率之间的直接效应模型2。AMOS检验结果表明,各拟合指数均达到建议标准,拟合良好,且互动频率对工作效率(β=0.187,p=0.029)具有显著正向影响,互动质量对工作效率(β=0.416,p<0.001)具有显著正向影响,证明假设H2a、H2b显著成立。同时,互动频率与互动质量之间(β=0.216,p<0.001)具有显著相关关系。

研究又构建了工作效率与顾客满意度之间的直接效应模型3。AMOS检验结果表明,各拟合指数均达到建议标准,拟合良好,工作效率对顾客满意度(β=0.690,p<0.001)具有显著正向影响,证明假设H4显著成立。

研究进一步对完整初始概念模型进行检验,检验结果显示,互动频率对工作效率(β=0.182,p<0.001)具有显著正向影响,互动质量对工作效率(β=0.414,p<0.001)具有显著正向影响;工作效率对顾客满意度(β=0.544,p<0.001)具有显著正向影响;互动频率和互动质量之间(β=0.217,p<0.001) 显著相关,假设H3显著成立;在加入中介变量(工作效率)之后,互动频率(β=-0.011,p=0.795)对顾客满意度不具有影响作用,互动质量(β=0.208,p=0.002)对顾客满意度具有显著影响作用,但相比直接效应的显著性降低。根据中介效应的判断标准温忠麟[62]、Baron & Kenny[63]:(1)在不加入中介变量的情况下自变量显著影响因变量,(2)自变量显著中介变量,中介变量显著影响因变量,若是完全中介效应还要满足(3)加入中介变量后,自变量对因变量的影响不显著。综合模型 1、模型 2、模型 3、模型 4 的检验结果和中介效应判断准则,可认为工作效率在互动频率和顾客满意度之间具有完全中介效应,在互动质量和顾客满意度之间具有部分中介效应,假设H5a和H5b成立。”

据统计结果显示,互动频率对顾客满意度的间接影响显著成立(β=0.151,p<0.001),互动质量对顾客满意度的间接影响显著成立(β=0.278,p<0.001)。互动频率与顾客满意度之间的中介效应为M1,互动质量和顾客满意度之间的中介效应为M2,在只有一个中介变量的情况下,中介效应等于间接效应,则:M1=0.151,M2=0.278。

互动频率和顾客满意度之间的中介效应系数为0.151,互动质量和顾客满意度之间的中介效应系数为0.278。由此得出修正模型4(图5):

5 结论与启示

5.1 研究结论

本研究从员工角度出发,构建了员工?顾客间互动频率、互动质量以及员工工作效率、顾客满意度等变量之间的关系模型。研究以酒店员工为调查对象,并通过实证检验分析了互动频率、互动质量和员工工作效率、顾客满意度之间的影响关系,并得出如下结论:

第一,员工?顾客间互动是酒店员工工作的重要环节,互动频率和互动质量对其工作效率和顾客满意度具有基础性作用。根据模型检验结果可知,互动频率、互动质量不仅对工作效率具有显著的直接影响,同时也对顾客满意度具有显著的间接影响。员工与顾客间互动是依附于员工、顾客两大主体进行的,因此互动过程和结果对二者都会产生影响。员工作为服务提供者,其最终目的是使服务得以正确传递,工作效率体现服务传递的效果,与顾客的互动是员工提高工作效率的方式,因此互动频率和互动质量的提升对员工工作效率具有显著影响作用。顾客作为服务消费者,最终目的是享受服务结果和过程,与员工的互动是服务过程中的重要环节,对于顾客满意感的形成具有重要作用。

第二,互动频率和互动质量对提高员工工作效率具有显著帮助。研究结果表明,互动频率、互动质量对员工工作效率具有显著正向影响,其影响系数分别是0.179和0.416,可见,互动频率和互动质量都对员工工作效率具有积极作用,相比之下,互动质量对工作效率的影响程度比互动频率更大。员工与顾客间互动是短暂的,互动频率的增加能够增强员工与顾客间的信息交流,这为员工更好地提供服务奠定基础。互动质量表示员工与顾客间的交互效果,这种人际交往的质量对于员工的工作表现和效率的提升具有一定的促进作用。

第三,员工工作效率对顾客满意度存在显著正向影响,其影响系数达到0.534,工作效率对形成顾客满意度具有重要作用。酒店服务产品不同于有形产品,顾客在享受酒店的产品的同时也体验酒店的服务过程和服务环境等,员工的工作表现展现在顾客面前。员工成为顾客感受酒店服务的窗口,员工的工作效率不仅代表自身的服务水平和服务能力,同时也代表着酒店的服务质量和形象,因此,员工工作效率的提升能夠对于提高顾客满意感具有重要作用。

第四,工作效率在互动频率、互动质量和顾客满意度之间具有中介效应。这说明,员工与顾客间的互动频率、互动质量等对顾客满意度的影响是通过工作效率来呈现和表达的,其中,互动频率对顾客满意度的影响完全通过工作效率传递,互动质量对顾客满意度的影响可部分通过工作效率传递。可见单纯提高互动频率并不能提高顾客满意度,酒店应鼓励员工在不影响顾客个人空间的情况下,以提高工作效率为目的增加与顾客互动的频率,一味追求高频率的互动反而可能适得其反。

5.2 研究启示

本研究表明,互动频率和互动质量是员工?顾客间互动的重要评价指标,也是影响员工工作效率和顾客满意度的重要因素。基于研究结果,提出以下建议:

第一,酒店员工与顾客间互动是员工工作的重要内容,也是顾客感知服务、体验服务、评价服务的重要影响因素,酒店等服务企业应该充分重视员工与顾客间的行为交互,積极鼓励员工与顾客进行接触互动,增强员工与顾客间的互动接触点和互动接触线。有效管理员工与顾客间的互动关键点是提高顾客体验和服务质量的互动管理中的重要环节。酒店应加强对关键接触点的培训以强化员工的服务技能,如问讯、点餐、席间服务、结账等。一方面能够提高员工的工作效率,减少服务失误,另一方面通过关键接触点与顾客加强互动,进一步提升顾客满意度。互动接触线的管理体现于酒店服务剧本的设计,从服务准备到服务结束期间,员工与顾客间互动在遵循服务剧本的同时,更应关注顾客的个人喜好和习惯,做到标准化和个性化并行。为保证互动接触线的流畅,酒店在服务准备、工作交接和客户信息管理方面应加强关注。

第二,提高员工与顾客间的互动频率、提升互动质量等是提高工作效率和顾客满意度的基础。因此酒店等服务企业应注重互动频率和互动质量的均衡。顾客对个人隐私、个人空间越来越注重,过于频繁的互动会让顾客心生厌烦,同时也给顾客形成一种员工工作效率低的不良印象,进而降低顾客体验感。因此,酒店鼓励员工与顾客进行互动的同时,也要注重强调互动的质量而不仅是停留在表面上的频度增多。基于此,酒店应针对每一个互动接触点、每条互动接触线,通过实践经验总结、顾客调查等,基于顾客的普遍需求制定服务剧本,同时通过工作日志、员工经验分享会、经典服务案例分析等日常性培训,提高员工的应变能力和观察能力,为顾客提供满意的服务。

第三,重视员工工作效率的综合效应。工作效率不但直接影响顾客满意度,同时还是互动频率、互动质量对顾客满意度发挥影响的基础。管理层可通过适度授权,赋予一线员工适当权力,使员工能够在第一时间帮助顾客解决问题;加强服务知识和技能培训,同时教会员工如何从互动中获取信息以提高自身效率,从而为顾客提供高效优质的服务;通过提高内部服务质量,减少员工之间的交互障碍为员工与顾客间的交互创造良好条件,另外可通过制定激励制度,激发员工的工作热情,鼓励员工积极主动为顾客提供服务,在提高员工满意度的同时提高顾客满意度。

6 研究局限与展望

酒店员工与顾客间的行为互动是一种双向互动,本文是基于员工视角所进行的研究,对工作效率和顾客满意度的变量测量都是基于员工的感知评价所开展的测量,因此,本文的结论比较适合于从员工视角进行策略开发,但由于缺乏顾客视角的感知评价,因此研究结论会存在一定的片面性。为进一步优化本研究,可以基于顾客视角对本文的理论机制进行深入的验证和比较分析,以得出更具综合性和全面性的理论阐述,更全面地认知酒店员工与顾客间互动对工作效率和顾客满意度的影响机制。

参考文献(References)

[1] John J. A dramaturgical view of the health care service encounter cultural value-based impression management guidelines for medical professional behavior[J]. European Journal of Marketing. 1996, 30(9): 60-74.

[2] Chandon J L, Leo P Y, Philippe J. Service encounter dimensions-a dyadic perspective: Measuring the dimensions of service encounters as perceived by customers and personnel[J]. International Journal of Service Industry Management, 1997, 8(1): 65-86.

[3] Sun Huazhen, Wang Jingqiang. Sociological study on interaction of tourists with locals manage study in the new era of hotel frontline employees[J]. Enterprise Vitality, 2012, (5): 45-50. [孙华贞, 汪京强. 主客互动视角下的新时期酒店一线员工管理研究[J]. 企业活力, 2012, (5): 45-50]

[4] Fan Xiucheng, Du Yanyan. Customer participation is a “double-edged sword”: A review about the effects of customer participation in value creation[J]. Management Review, 2012, 24(12): 64-69. [范秀成, 杜琰琰. 顾客参与是一把“双刃剑”——顾客参与影响价值创造的研究述评[J]. 管理评论, 2012, 24(12): 64-69. ]

[5] Shostack G L. Planning the service encounter[J]. The Service Encounter, 1985, (1): 243-254.

[6] Solomon R M, Gutman E G. A role theory perspective on dyadic Interactions: The service encounter[J]. Journal of Marketing, 1985, 49(1): 99-111.

[7] Bruhn M, Georgi D. Managing the Service Value Chain : Services marketing [M]. Wang Yonggui, trans. Beijing: Chemical Industry Press, 2009: 60-90. [曼費雷德·布鲁恩, 多米尼克·乔治. 服务营销——服务价值链的卓越管理[M]. 王永贵, 译. 北京: 化学工业出版社, 2009: 60-90. ]

[8] Xie Lishan, Peng Jiamin. Exploratory research on employeescustomer need knowledge [J]. Journal of Sun Yat-Sen University: Social Science Edition, 2014, 54(2): 204-213. [谢礼珊, 彭家敏. 服务型企业一线员工顾客需求知识探索性研究[J]. 中山大学学报: 社会科学版, 2014, 54(2): 204-213]

[9] Li Jianzhou, Fan Xiucheng. An empirical on three dimension service experiences[J]. Tourism Science, 2006, 20(2): 54-58. [李建洲, 范秀成. 三维服务体验实证研究[J]. 旅游科学, 2006, 20(2): 54-58. ]

[10] Brady M K, Cronin J J. Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: A hierarchical approach[J]. Journal of Marketing. 2001, 65(3): 34-49

[11] Lewis B R, Entwistle T W. Managing the service encounter: A focus on the employee[J]. International Journal of Service Industry Management. 1990, 1(1): 41-52.

[12] Jayawardhena C, Souchon A L, Farrell A M, et al. Outcomes of service encounter quality in a business-to-business context[J]. Industrial Marketing Management, 2007, 36(5): 575-588.

[13] Mahamad O, Ramayah T. Service quality, customer satisfaction and loyalty: A test of mediation[J]. International Business Research, 2010, 3(4): 72-80.

[14] Bitner M J, Booms B H, Mohr L A. Critical service encounter: The employees viewpoint[J]. Journal of Marketing. 1994, 58(4): 95-106.

[15] Li Wenying. Analysising of negative effect of Customers participation [J]. Peoples Tribune, 2011, (23): 154-155. [李文英. 顾客参与的负作用分析[J]. 人民论坛, 2011, (23): 154-155. ]

[16] Gao Guangxiang. Research on the Relationship of Personality, Work Attitude and Work Behavior[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2013. [高广祥. 员工人格特质与情感承诺及工作表现的关系研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2013. ]

[17] Huang Sheng, Cao Jing, Zhu Zhuohong. The relationship of enterprise staff empirical avoidance and psychological capital and work efficiency[J]. Chinese Mental Health Journal, 2016, 30(3): 208-212. [黄胜, 曹静, 祝卓宏. 企业员工经验性回避与心理资本和工作效率的关系[J]. 心理卫生评估, 2016, 30(3): 208-212. ]

[18] Shu Xiaobin, Liao Jianqiao. A review of theories on the relationship between work stress and human performance[J]. Nankai Business Review, 2002, (3): 20-23. [舒晓兵, 廖建桥. 工作压力与工作效率理论研究评述[J]. 南开管理评论, 2002, (3): 20-23. ]

[19] Zhang Haoyu, Wang Hui, Guo Li, et al . Leadership power sharing organization self-esteem and employee job performance: The moderating effect of insider identity perception[J]. Economic Sciences, 2016, (2): 118-128. [張好雨, 王辉, 郭理, 等. 领导权利分享、组织自尊和员工工作表现: 内部人身份感知的调节作用[J]. 经济科学, 2016, (2): 118-128. ]

[20] Liao H, Liu D, Loi R. Looking at both sides of the social exchange coin: A social cognitive perspective on the joint effects of relationship quality and differentiation on creativity[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(5): 1090-1109.

[21] Zhang Yanmei. The Research of Indoor Light Environment Impact On the Work Efficiency[D]. Chongqing: Chongqing University, 2014. [张颜梅. 室内光环境对工作效率的影响研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2014. ]

[22] Hancock P A. Task categorization and the limits of human performance in extreme heat[J]. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 1982, 53(8): 778-784.

[23] Xie Chaowu, Zheng Xiangmin. The drive relation among interface management, service ability and service performance: Case study on hotel industry[J]. Finance & Trade Economics, 2012, (9): 123-135. [ 谢朝武, 郑向敏. 界面管理与服务绩效间的驱动关系——基于酒店企业的实证研究[J]. 财贸经济, 2012, (9): 123-135. ]

[24] Oliver R L. Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer[J]. Asia Pacific Journal of Management, 1997, 2(2): 285-286.

[25] Zhai Jiabao, Zhou Tingrui, Cao Zhongpeng. Research on the mechanism of customer positive feedback on frontline employees effort intention[J]. Journal of Southwest Jiaotong University: Social Sciences, 2010, 11(2): 77-80. [翟家保, 周庭锐, 曹忠鹏. 顾客积极反馈对一线员工努力意向的影响分析[J]. 西南交通大学学: 社会科学版, 2010, 11(2): 77-80. ]

[26] Wei L T, Yazdanifard R. The impact of positive reinforcement on employees performance in organizations[J]. American Journal of Industrial and Business Management, 2014, 4(1): 9-12.

[27] Ma Yan, Sun Haitao, Zhang Gang. Study on the relationship between the service contact customer satisfaction and service enterprises[J]. Commercial Times, 2009, (33): 21-22. [马妍, 孙海涛, 张刚. 服务接触、顾客满意度与服务企业关系研究[J]. 商业时代, 2009, (33): 21-22. ]

[28] Oliver R L. A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions[J]. Journal of Marketing Research, 1980, 17(4): 460-469.

[29] Durvasula S, Lysonski S, Mehta S C. Service encounters: The missing link between service quality perceptions and satisfaction[J]. Journal of Applied Business Research, 2011, 21(3): 15-26

[30] Flint D J, Woodruff R B, Gardial S F. Customer value change in industrial marketing relationships: A call for new strategies and research[J]. Industrial Marketing Management, 1997, 26(2): 163-175.

[31] Jiao Mingyu. Customer satisfaction measurement of budget-type hotels based on customer value[J]. Tourism Tribune, 2014, 2(11)80-86. [焦明宇. 基于顾客价值的经济型酒店顾客满意度测评研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(11): 80-86]

[32] Homburg C, Stock R M. Exploring the conditions under which salesperson work satisfaction can lead to customer satisfaction[J]. Psychology & Marketing, 2005, 22(5): 393-420

[33] Rucci A J, Kim S P. The employee-customer profit chain at sears[J]. Harvard Business Review, 1998, 76(1): 83-97

[34] Wen Biyan. Do job-satisfaction employees always result in customerss atisfaction? On the effect of employees professional dedication[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(5): 68-76. [温碧燕. 有满意的员工就会有满意的顾客吗?——员工敬业度的影响[J]. 旅游学刊, 2011, 26(5): 68-76]

[35] Caruana A. Service loyalty: The effects of service quality and the mediating role of customer satisfaction[J]. European Journal of Marketing. 2002, 36(7/8): 811?828

[36] Liu Wenbo, Liu Bin, Chen Rongqiu. Customer participation in the service encounter[J]. Chinese Business Review, 2007, 6(4): 52-56.

[37] Crosby L A, Evans K R, Cowles D. Relationship quality in services selling: An interpersonal influence perspective[J]. The Journal of Marketing, 1990, 54(3): 68-81.

[38] Gazor H, Nemati B, Ehsani A, et al. Analyzing effects of service encounter quality on customer satisfaction in banking industry[J]. Management Science Letters, 2012, 2(3): 859-868.

[39] Walke J L. Service encounter satisfaction: Conceptualized [J]. Journal of Services Marketing. 1995, 9(1): 5-13

[40] Chowdhary N, Prakash M. Service quality: Revisiting the two factors theory[J]. Journal of Services Research, 2005, 5(1): 61.

[41] Feizi M, Abad M H M, Yazdanpanah Y. Relative importance of service encounter quality dimensions and customer satisfaction Meshkin Citys Mellat Banks[J]. Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 2013, 1(7): 29-36.

[42] Glushko R J, Nomorosa K J. Substituting information for interaction A framework for personalization in service encounters and service systems[J]. Journal of Service Research, 2013, 16(1): 21-38

[43] He Xun, Liu Hui, Wang Yuemin. The research model of service quality of interactive relationship quality and customer loyalty[J]. Commercial Times, 2011, (5): 33-34. [何訓, 刘惠, 王越敏. 服务人员互动质量、关系质量和顾客忠诚关系模型研究[J]. 商业时代, 2011, (5): 33-34]

[44] Grove S J, Fisk R P, Bitner M J. Dramatizing the service experience: A managerial approach[J]. Advances in Services Marketing and Management, 1992, 1(1): 91-121.

[45] Zheng Xiangmin. Tourist Service Science[M]. Tianjin: Nnakai University Press, 2007: 317. [郑向敏. 旅游服务学[M]. 天津: 南开大学出版, 2007: 317. ]

[46] Liu Hongshen, Wang Tao, Li Hongliang. Emprical test of the effect of customer participation on employees working pressure[J]. Statistics and Decision, 2011, (15): 99-102. [刘洪深, 汪涛, 李红亮. 服务中顾客参与对员工工作压力影响的实证检验[J]. 统计与决策, 2011, (15): 99-102. ]

[47] Lovelock C H, Wirtz J, Chew P. Essentials of Service Marketing [M]. Beijing: China Renmin University Press. 2011: 38-42. [克里斯托弗×洛夫洛克, 约亨×沃茨, 帕特里夏×周. 服务营销精要: 英文版[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 38-42. ]

[48] Bitner M J, Booms B H, Tetreault M S. The service encounter: Diagnosing favorable and unfavorable incidents[J]. The Journal of Marketing, 1990, 54(1): 71-84.

[49] Alotaibi E K, Alsabbahy H, Lockwood A. Interaction quality in service encounter: Scale development and validation[A]// International CHRIE Conference-Refereed Track[C]. Amherst: 2011: 1-12.

[50] Krishnamurthy R, Mani B T, Kumar S A, et al. Influence of service quality on customer satisfaction: Application of SERVQUAL model[J]. International Journal of Business and Management, 2010, 5(4): 117-124.

[51] Zhang Ping, Fu Guoqun. Customer satisfaction and dissatisfaction in service encounter: An exploratory study by using critical incident technique[J]. Nanjing business review, 2005, 7(4): 87-97. [張萍, 符国群. 运用关键事件技术分析服务接触中顾客满意与不满的原因[J]. 南大商学评论, 2005, 7(4): 87-97. ]

[51] Huang Yanling, Huang Zhenfang, Yuan Linwang. Study on the appraising model of hotel customer satisfaction: Based on SEM analysis[J]. Tourism Tribune, 2006, 26(11): 56-59. [黄艳玲, 黄震方, 袁林旺. 基于SEM的饭店顾客满意度测评模型. 旅游学刊, 2006, 26(11): 56-59. ]

[52] Xie Xuan, Yang Guirong, Zhou Weize. Frontline staff role management of service quality management[J]. Market Modernization Magazine, 2008, (16): 126-127. [谢轩, 杨桂荣, 周卫泽. 服务质量管理中的一线员工角色管理[J]. 商业现代化, 2008, (16): 126-127. ]

[53] Fu Guoqun, Yu Wenjiao. Exploring the causes of customer satisfaction and dissatisfaction in the context of service en-counters: An employees viewpoint[J]. Chinese Journal of Management, 2004, 1(1): 98-102. [符国群, 俞文皎. 从一线员工角度探讨服务接触中顾客满意与不满的原因[J]. 管理学报, 2004, 1(1): 98-102. ]

[54] Wu Junsheng. The Research on the Related Relationship of the Virtual Community Members Satisfaction and Consumer Behavior[D]. Taiwan: “National” Cheng Kung University, 2003. [吴俊升. 虚拟社群成员满意度与消费行为相关之研究[D]. 台湾: “国立”成功大学, 2003. ]

[55] Che Wenyu. The Study on the Impact of Social Network Service on Tourist Decision Making[D]. Bengbu: Anhui University of Finance and Economics, 2014. [车文玉. 社交网站对游客决策行为意向的影响因素研究[D]. 蚌埠: 安徽财经大学, 2014. ]