小学美术课渗透本土美术文化的实践探索

曾在案例上看到过浙美版四年级下册《砖石上的雕刻》一课,执教者对雕刻的含义、浮雕的技法都有很高的要求,课堂上形式多样,学生参与度也不错。这堂课上如果能对本土雕刻作品作深入地探究,让本土文化也参与进来,相信使课堂更有深度。但是现在有一种现象:为了体现学科的美术性,或者害怕把美术课上成语言课、地理课,于是就把与美术技能不相关的内容统统舍弃,由之前过度关注学科综合、过度讲解文化到现在不敢触碰,由一个极端到了另一个极端。

美术课上的美术性和文化性应相互支撑、相互渗透。但是如何渗透,如何把握渗透的度,是我们需要认真思考的问题。

一、教学实践

《砖石上的雕刻》一课中展示了汉代的四神瓦当,汉像砖,纪念碑雕塑,让学生认识到浮雕这一雕塑特点。笔者在教学实践中尝试将教学内容与本地的地方美术文化相结合,并在教学实践中取得了良好的效果。

1、本土古建筑浮雕做亮点

在导入环节,先让学生上来暗箱摸一摸,感受瓦当的质感,表面的凹凸。猜测会是什么?激发孩子的感官体验。展示瓦当后,引导孩子仔细观察,发现作品的材质、造型等特点,并解释什么是瓦当,回忆在家乡慈城你见过哪儿有这样类似的瓦当呢?还顺势提问这种有凹凸的作品的表现方法叫做什么呢?这种体验过程让学生有了参与感,激发了学习的积极性,为后续教学铺好垫。

在讲解环节,以慈城孔庙中的浮雕作品为学习内容,从一段视频引发孩子对家乡古建筑的回忆,结合造型、类别等特征对浮雕进行深入学习。因为是家乡的建筑,平时有去看过,特别展示后加深了印象,也对家长的这些古建筑产生了更浓的兴趣。为深入讲解和理解奠定了基础(图1)。

在延伸环节,展示了家乡的贞洁牌坊,并要求学生实地去观察,完成一张表格形式。这一大型的浮雕作品让孩子去课后探究,实地的观察可以让学生更好地把已学知识加以巩固和运用。

通过这些环节中对地方浮雕作品的恰当引用,不但能激发学生学习的热情,有助于学生对浮雕内容的理解和学习,也是一种潜移默化的本土美术文化的渗透。

2、地方浮雕作品破难点

本课的重难点是了解雕刻的知识和表现方法,领悟传统雕刻艺术的魅力后,能创作出有主题的浮雕作品。

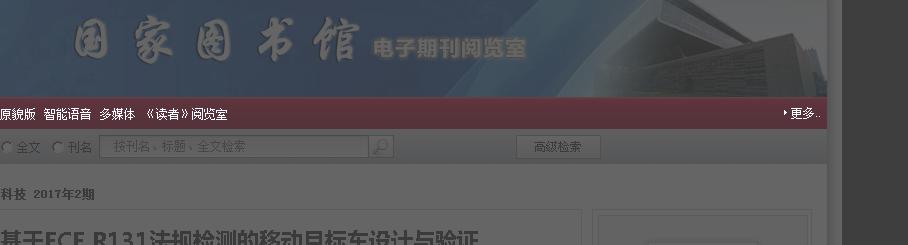

笔者对课的内容进行了补充和删减,加大了古建筑中浮雕的作品展示(主要是慈城孔庙中的一些浮雕作品)(图2)减去了纪念碑的浮雕欣赏。以视频形式出现,让学生找找浮雕在哪儿?它是什么样的图案?其中以一副“鲤鱼跳龙门”一大型浮雕作品为内容,对造型、含义、构图进行了深入的探究,突破重难点。因为是家乡古建筑中的浮雕,孩子平时都去过孔庙,只是不怎么特意去关注,经过视频的观察,发现浮雕作品就在自己的周围,这样更能激发孩子学习的热情,以此更好地进行了重难点的突破。

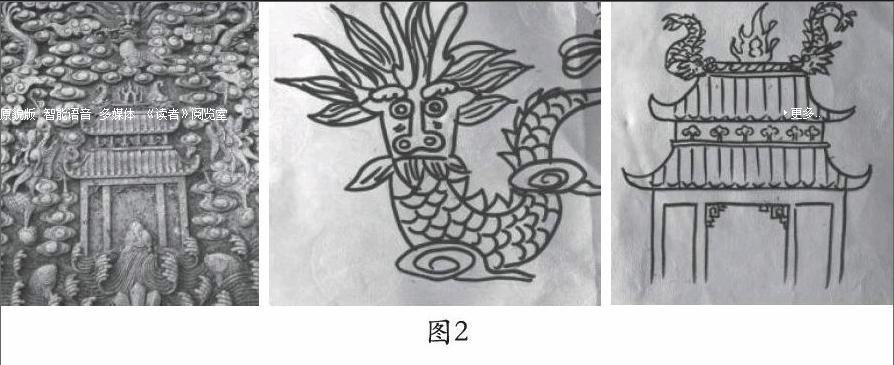

3、吉祥图案贯穿教学过程

本课中一开始以龙图案的瓦当引入教学,在对雕刻的概念进行讲解时又以马的图案作为分析对象,在主要环节讲解时,以祥云、荷花、狮子等等的吉祥图案(图3)作为内容,难点突破时以鲤鱼跳龙门这一美好寓意作重点分析。以此让学生理解吉祥图案的造型特点,让学生来扩散思维来说说你还知道的吉祥图案。在技法讲解中以凹凸不同的祥云作为技法讲解,直至到最后延伸环节以慈城牌坊上的石狮图案作为欣赏。以暗线和明线等形式的吉祥图案来贯穿整个教学过程,让学生知晓我国古建筑中吉祥图案的广泛运用。

4、对比教学抓住教学节奏

在讲解雕刻概念时,为了让学生更好地理解什么是雕刻,什么是浮雕,采用了二次对比的方法,第一次繪画的马和雕刻的马进行对比,接着出现雕刻的概念,理解雕刻的特征,第二次对比,浮雕和圆雕作品的对比(图4),实物和图片的对比,加深特征的理解,再出示概念加深印象。

技法环节讲解时,也采用了浅浮雕和深浮雕的祥云图案对比,让学生分析、尝试,老师进行示范、讲解。从而更好地掌握两种雕刻方法。

对本土美术文化的讲解,不一定要照本宣科,可以通过幽默的教学语言、教材的有效的整合等,让学生轻松、愉快地了解、掌握本土美术文化特色,让学生在“玩”中不知不觉接受地方美术文化的熏陶。

二、教学思考

美术课程标准指出:“尽可能运用自然环境资源(如自然景观、自然材料等)以及校园和社会生活中的资源(如活动、事件和环境等)进行美术教学”。小学课堂中应加强本土美术文化的传播意识,充分挖掘本土美术文化素材,把握本土美术文化渗透美术课的尺度。

1、加强本土美术文化的传播意识

在我们的美术教材中,每册都有几课是涉及到地方的美术文化,这些作品都是精心挑选过的,具有很强的代表性。为学生了解、熟悉地方美术文化提供了很好的素材。我们的美术课堂应充分运用这些素材,有计划、有目的地进行地方美术文化的教学。另外不能以学生年龄小,很难理解地方美术文化的内涵为借口,回避对地方美术文化的教学,也不能以课外的媒介更为丰富,手段更灵活(如电影、电视纪录片等方式获得相关信息),而忽略对教材中的美术文化内容和素材的使用。

2、挖掘本土美术文化素材

《新课标》注重美术课程与学生生活经验紧密关联,而地方文化资源最大的优势就是它贴近生活实际。用身边现实的东西、人物、事例进行教学,容易激发学生的兴趣,学生也乐于学、乐于接受,有现实的教学效益。

在《砖石上的雕刻》教学中,不论是从导入环节的触摸、雕刻造型、构图的探究、对比方式技法的尝试,还是图片、视频等的辅助,都从不同角度引导学生关注,了解作品背后的本土地方美术文化(图5)。这样既激发了学生的学习热情,无形中又让学生接受地方美术文化的熏陶。不仅学习了雕刻的方法,还领略了家乡地方文化,可谓一举二得。

3、把握本土美术文化渗透尺度

教师要紧紧地把握住与作品关系最为密切的文化内容呢,以最为简捷有效的方式传授给学生,以便于学生对美术作品的学习和理解。因此,教师面对众多与作品相关的本土美术文化,不是统统都要搬到课堂中去,而是有选择性的、重点突出地域、有代表意义的、能为课堂教学服务的一些本土美术文化介绍给学生(附表)。这就要求教师把握好本土美术文化渗透小学美术课堂的尺度。进行渗透的过程中,应充分考虑感受和体验美术相结合、学生的心理年龄和接受能力相结合,选择恰当的内容与时机,自然无痕地进行渗透。

作为一线的美术教师,有义务、有责任在孩子幼小的心灵里播种地方美术文化的种子,为学生提高自身美术素养、集成传承民族美术文化打下坚实的基础。这就要求美术老师要具有弘扬地方民族文化的意识,充分挖掘教材中相关的本土美术文化素材,准确把握本土美术文化渗透小学美术课堂的尺度。