安全生产行政执法与刑事司法衔接研究

——基于实体法的分析

代海军

(北京理工大学 法学院,北京 100081)

安全生产行政执法与刑事司法衔接研究

——基于实体法的分析

代海军

(北京理工大学 法学院,北京 100081)

安全生产行政执法与刑事司法衔接的关键,是从实体法层面理顺和处理好行政法规范与刑法规范之间的关系。安全生产行政法规范上罪名、犯罪主体、危害后果、处罚标准等方面的规定,无法在刑法规范上得到认可,是导致实践中“以罚代刑”的深层次原因,需要在坚持罪刑法定原则的前提下,采用独立性的散在型立法模式,进一步细化罪量标准,增加单位犯罪的相关规定,同时统一行政处罚与刑事处罚的标准。

安全生产;行政执法;刑事司法;衔接机制;立法研究

一、问题的提出

行政执法与刑事司法分属行政、司法两个不同的权力机关管辖,二者之间既有着本质的区别,又有密切联系。当同一违法行为不仅严重违反行政法规范,而且“情节严重”,触犯刑律时即构成行政犯罪行为。行政犯罪的这种双重违法性决定了其责任和处罚的双重性,即既要追究其行政责任,又要追究其刑事责任[1]。我国《行政处罚法》第二十二条明确规定,违法行为构成犯罪的,行政机关必须将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。由于行政执法与刑事司法衔接(简称“行刑衔接”)机制不健全,行政执法实践中有案不移、“以罚代刑”等问题时有发生。为了解决“以罚代刑”的问题,国务院早在2001年就颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院第310号令);2004年3月,最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部联合下发了《关于加强行政执法机关与公安机关、人民检察院工作联系的意见》(高检会〔2004〕1号);2006年1月,最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部、监察部联合出台了《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》(高检会〔2006〕2号),对涉嫌犯罪案件移送的相关材料、审批程序、立案监督等作了规定。2011年,中共中央办公厅、国务院办公厅转发了国务院法制办等部门《〈关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见〉的通知》(中办发〔2011〕8号),进一步明确了行政机关移送涉嫌犯罪案件的有关要求。然而上述这些措施,以及学者提出的建议,多是集中在程序法的层面,并未触及实体法上的深层次问题:即实体法上行政违法行为与犯罪行为规定的重叠,大量双重性构成要件的存在。这是导致我国处理行政处罚程序与刑事诉讼程序纠结不清的根本原因[2]。2016年12月,中共中央、国务院下发《关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号),要求建立安全生产行政执法和刑事司法衔接制度。如何从实体法层面,理顺和处理好安全生产行政执法与刑事司法的关系,实现两者的协调和有效衔接,笔者在此做一粗浅探讨。

二、安全生产“行刑衔接”的立法现状及问题

(一)立法现状

目前,我国刑法规定的安全生产犯罪主要涉及危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪和妨害社会管理秩序罪等共三大类14种罪名(具体罪名详见表1),与之相关的司法解释主要包括:最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2001〕15号)、最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》(公通字〔2008〕36号)、最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2015〕22号)等。

表1 安全生产犯罪罪名统计表

以上这些罪名,分散规定在《安全生产法》《职业病防治法》《矿山安全法》《特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》《安全生产许可证条例》《煤矿安全监察条例》《矿山安全法实施条例》《烟花爆竹安全管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《易制毒化学品管理条例》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》以及《特种设备安全监察条例》等安全生产法律和行政法规中*安全生产行政法体系庞杂,笔者在梳理行政法规范时主要以法律和国务院颁布的行政法规为对象,部门规章和地方性规范不在此列。此外,笔者认为,安全生产犯罪主要针对的是行政相对人,故行政执法人员的渎职类犯罪亦不在本文研究范围之内。。目前,我国安全生产行政犯罪主要采取依附性的散在型立法方式*在法律体例中,行政处罚与刑罚处罚相互依存,具有明显的一体化趋势,这首先表现在行政法规中规定刑事罚则,这种具有刑法性质的法律规范称为附属刑法。在刑法理论上,往往把这种在行政法规中设置刑法规范的立法方式,称为散在型立法方式。散在型立法方式可以分为依附性与独立性两种。参见陈兴良:《论行政处罚与刑罚处罚的关系》,《中国法学》1992年第4期。,即在安全生产行政法规范中的刑法规范,必须依附于刑法典才有其存在的意义。归纳起来看,可以分为三类:

第一类是原则性刑法规范,即在安全生产行政法规中原则性规定对违法行为依照刑法规定追究刑事责任。又分两种具体情况:一种情况是,在安全生产行政法律中用一个条文笼统规定,对所有构成犯罪的行为依法追究刑事责任。如《特种设备安全法》第九十八条规定:“违反本法规定,……构成犯罪的,依法追究刑事责任。”另一种情况是,对各种具体的构成犯罪的行为,分别进行与之照应的原则性规定。如《安全生产法》第八十九条规定的“承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构,出具虚假证明构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任”就属于此类。

第二类是依照性的刑法规范,即在安全生产行政法规中针对某个需要惩处的犯罪行为,规定直接援引刑法中的某一具体规定追究刑事责任。如《特种设备安全监察条例》(国务院第549号令)第七十五条规定:未经许可擅自从事锅炉、压力容器等制造、安装、改造以及压力管道元件的制造活动触犯刑律的,对相关责任人员依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任。

第三类是类推性的刑法规范,即在安全生产行政法规中按照类推规定,比照现有的某个具体的刑法条文追究刑事责任。如1992年颁布的《矿山安全法》原第四十七条规定,矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施因而发生重大伤亡事故的,比照《刑法》第一百八十七条的规定追究刑事责任。本条规定即属于此类规范。

(二)目前存在的主要问题

一是处罚罪名不衔接。在安全生产行政法规范中明确规定对某些行为构成犯罪,要依照刑法规定追究刑事责任,但此类行为却没有被纳入刑法分则具体罪名之中。如《安全生产法》第一百零六条规定的“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时,不立即组织抢救”等具体违法行为,在刑法分则中未能找到与之相对应的罪名。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,不报、谎报安全事故罪的具体违法情形,不包括“发生事故不立即组织抢救”这一行为。又如《职业病防治法》第八十条第一项规定,超出批准范围从事职业卫生技术服务构成犯罪的,依法追究刑事责任。但此条款在刑法分则中亦无对应条款,这往往导致此类规定难以甚至不能适用而形同虚设。

二是犯罪主体不衔接。对于同一安全生产违法行为,行政法规范与刑法规范有关犯罪主体的规定各有侧重。一方面,对于安全生产违法行为的行政处罚往往以处罚单位为主,如生产经营单位违反了《安全生产法》的相关规定,负有安全生产监督管理职责的部门首先对单位给予相应的处罚,对于生产经营单位直接负责的主管人员或其他责任人员等,则在判断其行为是否涉嫌犯罪的基础上,决定是否移送司法机关追究刑事责任。以《安全生产法》第九十八条规定为例。对于生产经营单位存在的“未建立事故隐患排查治理制度”等四类违法行为,首先是对生产经营单位进行处罚;只有在生产经营单位不履行行政处罚决定的情况下,再实施“双罚”(既罚单位又罚个人)。另一方面,从安全生产犯罪的刑法规范看,大部分犯罪主体为自然人。据笔者统计,目前只有《刑法》分则第一百二十五条规定的“非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪和非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪”这两个罪名涉及单位犯罪*单位犯罪以刑法有明文规定为前提。《刑法》第三十条规定:“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。”换言之,只有当刑法规定了单位可以成为某种犯罪的行为主体时,才可能将单位认定为犯罪。,其他均为自然人。但安全生产行政法规中涉及大量的单位犯罪,这必将导致安全生产行政违法主体与犯罪主体范围上不一致。如《安全生产法》第一百零二条规定,对于存在安全距离不符合相关要求,或者生产经营场所和员工宿舍未设置安全出口等违法行为,相关生产经营单位涉嫌构成《刑法》第一百三十五条规定的“重大劳动安全事故罪”。但是,刑法规范中的这一罪名并非单位犯罪。这就导致行政法规中规定的违法行为,因没有得到刑法的认可而无法追究刑事责任。

三是违法行为与犯罪行为不衔接。如上文所述,目前我国刑法规定的安全生产犯罪共三大类14种罪名,但在安全生产行政执法中应受刑事处罚的违法行为则为数众多,其中相当一部分目前刑法没有明确的标准,增加了追究刑事责任的难度。如《危险化学品安全管理条例》(国务院第591号令)第九十三条规定的“伪造、变造或者出租、出借、转让危险化学品安全生产许可证、工业产品生产许可证”的行为,涉嫌构成《刑法》第二百八十条第一款规定的“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪”。但是,目前我国刑事司法领域尚未出台具体的立案标准。该罪属行为犯,如果未规定具体的追诉标准,似乎只要存在“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章”的行为,都可能构成该罪,这种理解似乎不妥。

此外,《安全生产法》第九十七条,《危险化学品安全管理条例》(国务院第591号令)第七十五条、第七十七条,以及《烟花爆竹安全管理条例》(国务院第455号令)第三十六条规定的非法经营行为,均涉嫌构成《刑法》第二百二十五条规定的“非法经营罪”,但是由于目前司法解释不明确,给执法人员在罪与非罪的把握上带来了困难和障碍。如对于《危险化学品安全管理条例》第七十七条规定的“未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的”行为,是否移送司法机关追究刑事责任,主要标准是最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第七十九条第八项规定的四种情形*该标准主要以“非法经营数额”或“违法所得额”作为判定标准,并区分单位和个人等两种情形规定了不同的数额,如个人非法经营额定为5万,将单位非法经营数额定为50万。,但目前存在两个方面的问题:一方面,上述标准针对的是一般的非法经营行为,对于从事危险化学品经营的行为难以直接适用。即在判断某种从事危险化学品经营的行为是否属于刑法规制的非法经营行为时,现有的司法解释并不明确,给执法人员带来自由裁量的空间;另一方面,非法经营危险化学品的行为虽未达到上述标准,但是造成了人身伤亡或一定数量财产损失的后果,是否属于兜底条款中的“其他情节严重的情形”。遗憾的是,由于现行条文规定模糊,导致司法实践中呈现扩大的趋势,即只要沾上边便倾向于认定非法经营罪,这种增大社会保护功效的做法,使得非法经营罪变成“口袋罪”[3]。

四是危害结果不衔接。在目前安全生产领域中涉嫌犯罪的刑法条文中,大多是以对法益的实际侵害作为处罚根据的犯罪,即一般规定发生导致人员伤亡和一定数量的财产损失等严重后果才能追究刑事责任。目前存在两个方面的问题:

一方面,行政法规范与刑法规范对具体行为的情节或危害结果规定不协调,如《刑法》第一百三十四条对重大责任事故罪的认定情节为“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”和“情节特别恶劣”两档。以前者为例,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》认定的“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”,具体包括死亡1人以上或者重伤3人以上;或者造成100万以上直接经济损失等三种不同的情形,而根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),生产安全事故共分为四档。其中,重大事故是指“造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失”的事故。可见,在危害后果标准的认定上,安全生产行政法规范与刑法规范有着明显差异。

此外,与国外职业安全与健康统一立法的模式不同,我国目前所采取的《安全生产法》与《职业健康法》分别立法的模式,直接导致二者在监管体制、行政执法等诸多方面存在人为的割裂。同样以事故概念为例,目前安全生产行政法规范对“生产安全事故”有明确的界定,但并不包括职业病危害事故。因此,当出现《职业病防治法》第七十八条规定的“用人单位违反规定造成重大职业病危害事故”的行为时,该如何追究刑事责任,现行刑法规范和司法解释均未给出答案。如果类推适用《刑法》第一百三十四条的“重大责任事故罪”,无疑又将违反“罪刑法定”这一原则。这就使得安全生产行政法规范上危害结果的认定,与刑法规范上危害结果的认定出现了脱节,从而影响安全生产“行刑”有效衔接。

另一方面,目前刑法分则中规定的安全生产犯罪主要是结果犯,这就使得只有事故发生以后才有追究行为人刑事责任的可能,而对于诸如井下造假密闭、制作假图纸等严重违法并且有发生事故的可能性的行为,却并没有相应的刑罚条文加以规制,导致某些领域事故频发,无法做到事前预防。以煤矿为例,2016年9月份以来,我国先后发生宁夏石嘴山市林利煤炭有限公司“9·27”重大瓦斯爆炸事故、重庆永川区金山沟煤矿“10·31”特别重大事故、黑龙江七台河市景有煤矿“11·29”重大事故以及内蒙古赤峰市宝马煤矿“12·03”特别重大事故,造成重大人员伤亡和财产损失。根据官方公布的事故调查报告,宁夏石嘴山市林利煤炭有限公司“9·27”重大瓦斯爆炸事故就是一起企业长期采用假密闭,蓄意瞒报违法开采行为,导致的重大生产安全事故[4]。

五是处罚标准不衔接。刑事犯罪和行政违法有质的差别,但它们是通过量的差别来实现的,即同样的行为模式,程度严重的则属刑事犯罪由刑罚规制,程度轻微的属于行政违法由行政处罚规制,这样一来,刑罚和行政处罚以量的规定性为标准,科学分配我国责任体系[5]。同理,安全生产违法行为与犯罪行为,在违法性质、表现形式等方面也完全重合,区别仅在于危害程度的差别。但实践中,由于行政执法机构与司法机关对同一行为的危害程度往往会有不同的判断标准,从而导致行政处罚与刑事处罚不能完全对接。同样以《危险化学品安全管理条例》第七十七条规定为例。根据《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》相关规定,安全生产监督管理部门对于“未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的”行为,按照有无违法所得,以及违法所得额是否满10万元等三个裁量阶次,分别处以10万元、10万~15万元,以及15万~20万元不等的罚款[6]。而按照《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第七十九条第八项的规定:个人非法经营违法所得数额在1万元以上的,或者单位非法经营违法所得数额在10万元以上的,应当以非法经营罪论处。按照现有规定,安全生产监督管理部门针对上述违法行为予以行政处罚而不移交司法机关追究刑事责任,似乎并不违反行政法规的规定。那么,完全可能出现这种情况,即性质完全相同的非法经营危险化学品的违法行为,一个被追究刑事责任,一个追究行政责任,这种处罚结果对当事人明显不公,也与“法律面前人人平等”的原则理念相背离。事实上,不仅实践中大量存在这种现象,而且有些地方行政执法机关规定的具体处罚标准也意味着对个人违法所得超过定罪标准的,依然予以行政处罚[7]。

三、加强安全生产行刑衔接的立法建议

贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》中曾经说过:“预防犯罪比惩罚犯罪更高明,这乃是一切优秀立法的主要目的。”“你们想预防犯罪么?那你们就应该让法律制定得明确和通俗;……就应该让人畏惧这些法律,而且是让他们仅仅畏惧法律。”[8]目前,我国安全生产局面虽然总体稳定向好,但形势依然严峻,特别是重特大安全事故频发势头尚未得到有效遏制。对生产安全事故的分析表明,大多数事故都是责任事故,都是因企业或者职工的违法行为导致的[9]。有效预防和打击安全生产领域违法犯罪活动,有必要在坚持罪刑法定原则的前提下,进一步从立法层面理顺行政法规范与刑法规范之间的关系,加强安全生产行刑衔接,具体有以下几个方面的建议:

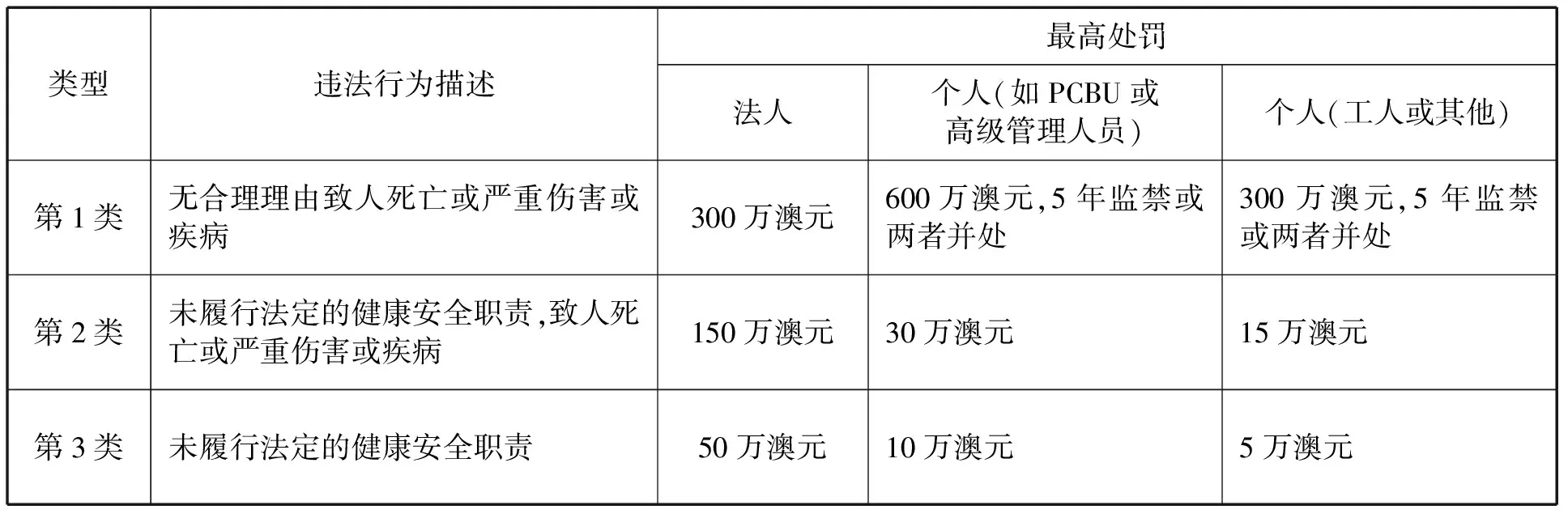

第一,采用独立性的散在型立法模式。我国刑法典相对稳定,无法反映社会经济发展变化,这决定其具有相对滞后的一面。因而,要求刑事立法必须弥补这一缺憾。至于采取何种方法、手段、形式来适应,关键看是否有利于解决刑法典滞后于社会经济的发展,而非形而上学地拘泥于具体形式[10]。为解决现行刑事立法存在的问题,有学者主张采用独立性的散在型立法方式,即在经济行政法规中设置具有独立罪名和法定刑的刑法规范[11]。笔者同意上述主张,这是消除现行依附性立法方式弊害的有效途径。实际上,这种立法模式,在国外职业安全与健康立法中也较为普遍。如澳大利亚《2011年工作健康与安全法》第99条规定:违反监察员发布的即时整改指令的,对个人处5万澳元罚款,对法人则处25万澳元罚款。同时法律区分三种不同的违法类型,分别实施不同的处罚(如表2所示)[12]。

表2 违反澳大利亚《2011年工作健康和安全法》相关处罚统计表

南非、加拿大等国也采取类似的立法模式。如南非1996年《矿山职业安全与健康法》第92条规定,对于违反该法的行为,将被处以1~3年不等的监禁。

第二,进一步细化罪量标准。上述我国安全生产行刑衔接中存在的种种问题,缺乏细化的罪量标准是其中最主要的因素。实际上,如果在立法层面能够对罪量在构成要件中进行较为细化的描述,可以改变我国刑法中“情节严重”的规定比比皆是这一立法粗疏的现象,使法定构成要件更加精致,也有利于行政不法构成要件与刑事不法构成要件之间的区分,避免大量双重性构成要件的产生[13]。具体有三个方面的建议:

一是细化构成要件具体情形。比如,针对《刑法》第二百二十五条规定的“非法经营罪”,建议分危险化学品、烟花爆竹等不同领域,进一步明确关于“非法经营”的具体情形。此外,应借鉴国外立法经验,推进安全生产和职业健康统一立法。建议将现行的《安全生产法》与《职业病防治法》,适时修订为《职业安全与健康法》,统一界定“生产安全事故”与“职业病危害事故”等相关概念,特别是明确违法犯罪的具体情节,解决诸如《职业病防治法》第七十八条规定的行为人的刑事责任等问题。

二是区分故意和过失等主观方面因素。目前,法律规定的安全生产犯罪主要基于社会危害程度等客观方面的因素,刑法条文也通常用“重大伤亡事故”“情节特别恶劣”“情节特别严重”等罪量词语表达,极少考虑行为人的主观方面。按照结果无价值论的观点,故意与过失作为两种不同的责任要素,虽然都说明行为人对法益的保护所持的背反态度,但过失所反映的非难可能性明显小于故意[14]。因此,笔者建议将行为人的主观过错*比如,对于“已取得安全生产许可证的合法企业”与“未办理任何合法手续、非法进行生产经营的单位”的安全生产违法行为,两者所体现的主观恶意明显不同,在处罚时理应有所区别,以体现“过罚相当”。作为量刑的法定情节来考虑,并考虑在现有的刑罚种类上增加罚金刑。在这方面,笔者建议借鉴加拿大立法经验。按照《加拿大劳动法典》第148条规定,违法行为将按照是否存在主观故意,分别被处以100万元以下的罚款或2年以下监禁,或者两者并处。

三是增设安全生产危险犯罪名。我国刑罚的目的主要是预防犯罪,包括特殊预防与一般预防[15]。对于某些故意犯的危险犯予以犯罪化和处罚,这已成为中外刑事立法的通例[16]。建议借鉴“醉驾入刑”的立法经验,将安全生产危险犯纳入刑法调整范围,增设“危险生产、作业罪”专门罪名,提高对各类安全生产严重违法并且有发生事故可能性的行为处罚力度,更好地发挥警示作用和预防犯罪行为发生。建议将该罪主观方面界定为故意,主要表现为行为人在生产、作业中故意违反有关规定或者强令他人违章冒险作业;这里的“危险”宜理解为行为后的危险状态*危险犯以危险状态的发生为构成要件,危险不存在,就不构成犯罪,这正符合我国的刑法理论。参见高铭暄、赵秉志:《刑法论丛》(第3卷),法律出版社,1999年版第84页。,即只要行为人的行为将安全生产法规范所保护的劳动者职业安全与健康等法益置于危险状态即可,而不以对这一法益造成实际的损害结果为必要。至于危险状态情节严重还是轻微,应当出台明确的司法解释,不宜由法官进行自由裁量。同时,应注意与行政处罚的衔接,防止本可依据安全生产法处罚的行为,直接诉至法院追究刑事责任。

第三,增加单位犯罪的相关规定。鉴于我国安全生产行政法规范指向的责任主体主要是生产经营单位,有必要增加单位犯罪的相关规定。比如针对《刑法》第一百三十五条规定的“重大劳动安全事故罪”,可以将该条内容修改为:用人单位的劳动安全设施和卫生条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对单位判处罚金;对直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役[17]。

第四,统一行政处罚与刑事处罚的标准。一方面,应当明确行政处罚的原则,规定行政处罚的上限,使行政处罚的上限与刑事处罚的下限相衔接[18]。比如,对于“未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的”行为,当非法经营的数额达到司法解释规定的标准时,行政机关不应当再进行行政处罚,而应将案件及时移送司法机关处理。另一方面,应协调规定行政处罚与刑事处罚标准的名称,避免在执法过程中产生歧义。比如,针对“重大事故”这一概念,应当在安全生产行政处罚与刑事处罚方面统一使用。

[1]周佑勇,刘艳红.试论行政处罚与刑罚处罚的立法衔接[J].法律科学,1996,(3).

[2]王莹.论行政不法与刑事不法的分野及对我国行政处罚法与刑事立法界限混淆的反思[J].河北法学,2008,(10).

[3]欧阳本祺.对非法经营罪兜底性规定的实证分析[J].法学,2012,(7).

[4]参见国务院安委会办公室关于宁夏石嘴山市林利煤炭有限公司“9·27”重大瓦斯爆炸事故的通报[EB/OL].http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4976/2016/0928/276227/content_276227.htm,2017-01-21.

[5]莫洪宪,马东丽.刑罚和行政处罚的衔接与协调应对——以劳动教养制度的废除为视角[J].河南财经政法大学学报,2014,(1).

[6]北京市安全生产行政处罚自由裁量基准[M].北京:煤炭工业出版社,2016.142.

[7][18]张智辉,王锐.行政处罚与刑事处罚的衔接——以知识产权侵权行为处罚标准为视角[J].人民检察,2010,(9).

[8][意]贝卡利亚.论犯罪与刑罚[M].黄风,译.北京:中国大百科全书出版社,1993.104-105.

[9]全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国安全生产法》实施情况的报告[EB/OL].http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-12/21/content_2004346.htm,2017-01-22.

[10]青锋.附属刑法规范的创制性立法问题[J].法学研究,1998,(3).

[11]周佑勇,刘艳红.试论行政处罚与刑罚处罚的立法衔接[J].法律科学,1996,(3).

[12]代海军.投资澳大利亚工作安全与健康法律风险防范[J].现代职业安全,2013,(10).

[13]王莹.论行政不法与刑事不法的分野及对我国行政处罚法与刑事立法界限混淆的反思[J].河北法学,2008,(10).

[14][15]张明楷.刑法学(第四版)[M].北京:法律出版社,2011.258,459.

[16]刘仁文.刑法的结构与视野[M].北京:北京大学出版社,2010.67.

[17]冯彦君.重大劳动安全事故罪若干问题探析[J].国家检察官学院学报,2001,(2).

责任编辑:邵东华

The Research of the Convergence of Administrative Law Enforcement with Criminal Justiceon Work Safety——Focusing on the Substantive Law on Work Safety

Dai Haijun

(SchoolofLaw,BeijingInstituteofTechnology,Beijing100081)

The convergence of administrative law enforcement with criminal justice on work safety depends critically on the harmonization between the administrative law and Criminal Law.There are some differences in the charges subject of crime,harmful consequences and punishment standards,etc.As a result,the substitution of fines for criminal punishment has become universally practiced.Consequently,it is necessary to revise the relevant legislations under the principle of a legally prescribed punishment for a specified crime,which involves using a decentralized legislation model,refining the standard of crime,increasing the relevant provisions of unit crime,and integrating the standard between administrative penalties and penalties criminal penalty.

safety production; administrative law enforcement; criminal justice; convergence mechanism; legislative research

2017-02-19

代海军,男,北京理工大学法学院博士研究生,国家安全生产监督管理总局信息研究院法律研究所副所长,研究方向为安全生产法、环境资源法等。

D922.1

A

2095-3275(2017)03-0037-08