小兴安岭五营林区近53 a旱涝特征分析

靳世波,程春香,2,王程,孙鹏飞

(1.五营区气象局,黑龙江伊春153033; 2.东北林业大学森林植物生态学教育部重点实验室,黑龙江哈尔滨150040;)

小兴安岭五营林区近53 a旱涝特征分析

靳世波1,程春香1,2,王程1,孙鹏飞1

(1.五营区气象局,黑龙江伊春153033; 2.东北林业大学森林植物生态学教育部重点实验室,黑龙江哈尔滨150040;)

通过Z指数法和降水资料对五营区53 a的旱涝变化趋势和时空分布特征研究。研究表明:五营区降水和旱涝变化具有一致性,均为下降趋势;年干旱出现的频率要高于雨涝的频率,四季旱涝春季干旱较为严重;旱涝年代际分布,1958年至60年代为五营区的重涝时段,70年代为五营区的偏旱时段,80年代为五营区的正常时段;90年代为五营区的偏涝时段;2000年以后五营区年旱涝等级干旱化加剧,为五营区的重旱时段。

旱涝指标;Z指数;干旱;变化趋势

1 引言

小兴安岭季节分明,雨雪季节差异明显,拥有世界上保存最完整的原始红松林,五营区地处小兴安岭腹地,是原始红松林的集中分布区,森林防火是当地政府工作的头等大事。由于地理环境特殊,五营蓝莓、木耳、松子等林产品十分丰富,是当地重要的经济支柱之一。五营春秋两季易干旱,夏季易洪涝,制约了当地农业生产和蓝莓、木耳等林产品的生产。深入的了解五营不同季节的旱涝变化特征和规律,对旱涝预报、旱涝灾情评估、森林防火及进一步预报红松种子、木耳等林产品产量等具有重要的意义。根据研究对象和目的不同,旱涝的定义和指标也是多种多样,特别是干旱至今没有一个被普遍接受的通用定义。目前常用的旱涝指标中,Z指数在国内干旱监测、旱涝研究等工作中得到了广泛应用[1]。本文利用Z指数法来确定旱涝指标,进行旱涝特征和规律分析。

2 资料与方法

2.1 资料来源

本文使用的资料来源于中国气象局五营森林生态与农业气象试验研究站的常规气象观测资料,该站位于伊春市五营区,地处黑龙江省东北部小兴安岭腹地(129°14′E,48°06′N),海拔288.0 m,森林覆盖率89.2%,属于北温带大陆季风气候,为小兴安岭典型的原始红松林代表区域。试验区冬(11/去年-2月)、春(3-5月)、夏(6-8月)、秋(9-10月)四季明显,独特的地理环境形成了本地区特有的森林环境类型,其资料较能代表小兴安岭林区的背景值。本文分析的降水数据为1958-2010年,共53 a资料。

2.2 分析方法

Z指数方法是用来表征旱涝的空间分布及旱涝程度的一种数学方法。采用Z指数对旱涝等级的划分方法已较普遍使用,其优点将原始数据PersonIII型曲线中的分布通过标准处理,可将概率密度函数转变为新变量的标准化正态分布。就某个区域而言,月、季或年降水量一般并不服从正态分布。现假设某时段降水量服从PersonIII型曲线中的Γ分布,其概率密度分布为

根据文献[2-5]对降水量进行正态化处理,可将概率密度函数Person III型分布转换为以Z为变量的标准正态分布,其转换公式为

式(1)中,Cs为偏态系数,Xi为降水的标准化变量,均可通过年降水量序列资料计算求得,即:其中,

n为资料年代数,Ri为某时段的降水量,R为同期降水量多年平均值,σ为均方差,其计算公式为

根据Z变量的正态分布曲线,把五营林区旱涝划分成7个等级,并确定相应的Z界限值作为各级旱涝指标,列于表1。

3 旱涝分布特征

3.1 降水量分布概况

五营林区53 a平均降水量为629.3 mm,年降水量最多为889.1 mm(1960年),年降水量最少为419.3 mm(2008年),年际变化较大,为469.8 mm。冬季平均降水量为38.5 mm,占年降水量的6.1%;春季平均降水量为95.2 mm,占年降水量的15.1%;夏季平均降水量为386.1 mm,占年降水量的61.4%;秋季平均降水量为109.6mm,占年降水量的17.4%,降水量冬季最少,夏季最多,这是由于五营林区地处东北,是典型的北温带大陆季风气候。冬季最多为64.5 mm(1958年),最少为14.4 mm(1991年);春季最多为220.5 mm(1995年),最少为31.3 mm(1992年);夏季最多为673.9mm(1961年),最少为196.4 mm(2008年);秋季最多为193.8 mm(1965年),最少为22.1 mm(2010年),各季降水量极大值基本上出现在60年代,极小值降水量基本上出现在90年代以后。

表1 旱涝指标等级划分表

通过对降水量的线性回归分析(表2),年平均降水量、春季、夏季、秋季平均降水量的气候趋势系数均为负值,分别为-0.36、-0.003、-0.261、-0.349,表明近53 a来五营林区降水量的变化与全球降水量变化趋势一致,即总体呈下降趋势。气候倾向率分别-25.8 mm/10a、-0.06 mm/10a、-16.5 mm/10a和-10.1 mm/10a,降水量的减少幅度,年>夏季>秋季>春季,年降水量减少最快,春季降水量减少最慢,其中年、夏季和秋季均达0.10以上的显著水平,降水量明显减少,而春季降水量变化不显著。对年平均降水量进一步作二次回归分析,方程:y=-5.12x+0.047x2+722.26(Significance F=0.025<0.01),一次项系数为负、二次项系数为正,这表明五营林区年平均降水量在大趋势上呈极显著性减少趋势,但近几年有所增加。气候变化也表现在气象要素均方差(称为气候变率)的改变上,均方差的改变往往是与异常天气的频率及强度相联系的,因此研究气象要素均方差的长期变化是有意义的[6].本文对于五营林区53 a的各季降水量时间序列求均方差,年降水量最大,110.8 mm;夏季降水量次之,为97.7 mm;冬季最小,为13.2mm.各季偏态系数变量均较小(表2),都服从正态分布。

表2 旱涝出现频率表

3.2 旱涝分布

3.2.1 旱涝分布概况

根据表1中旱涝指标等级的划分标准,本地区自建站以来的53 a间,正常年份共19 a,占总年份的三分之一以上;偏涝、大涝分别为6 a、8 a,占总的11.3%、15.1%;偏旱、大旱分别为9 a、7 a,占总的17.0%、13.2%;重旱年共2 a,占总的3.8%;重涝年共2 a,占总的3.8%。以上分析表明,年旱涝特征为正常年份最多,偏涝、偏旱、大涝、大旱次多,共占总年份的64.2%,重涝、重旱年最少,五营出现干旱(含重旱大旱偏旱)的频率为34.0%,还是要高于雨涝(重涝大涝偏涝)的频率(30.2%)。

进一步对作物主要生长季(春季、夏季、秋季)进行旱涝分析(图1)。春季与年旱涝特征略有所不同,偏旱年份最多,为17 a,占总的32.1%;正常、偏涝、大涝、旱次多;正常年份为12 a,占总的22.6%;偏涝、大涝分别为10 a、5 a,占总的18.9%、9.4%;大旱分别为6 a,占总的11.3%;重涝、重旱年最少,重旱年共2 a,占总的3.8%;重涝年共1 a,占总的1.9%。夏季正常年份最多,为21 a,占总的39.6%;偏涝、大涝、偏旱、重旱次多,分别为9 a、7 a、10 a、4 a,占总的17.0%、13.2%、18.9%、7.5%;重涝、大旱年最少,均为1 a,各占总的1.9%。与年旱涝特征相似,秋季正常年份最多,为21 a,占总的39.6%;偏涝、大涝、偏旱、大旱次多,分别为7 a、7 a、7 a、6 a,占总的13.2%、13.2%、13.2%、11.3%;重涝、重旱年最少,分别为2 a、3 a,占总的3.8%、5.7%。总体而言,五营作物主要生长季旱涝分布特征除了春季偏旱年份最多,正常年份次多,夏季重旱次多,大旱最少外,与年旱涝特征基本相同。五营春季出现干旱(含重旱、大旱、偏旱)的频率(47.2%)要远远高于雨涝(重涝大涝偏涝)的频率(30.2%),其中偏旱占较大比例;夏季出现雨涝的频率(32.1%)要略高于干旱的频率(28.3%),但是一旦出现干旱、重旱的频率较其他季节偏高;秋季出现雨涝的频率与干旱的频率相同,均为30.2%。

3.2.2 旱涝趋势分析

图1 旱涝出现频率表

图2 五营区旱涝指数逐年变化

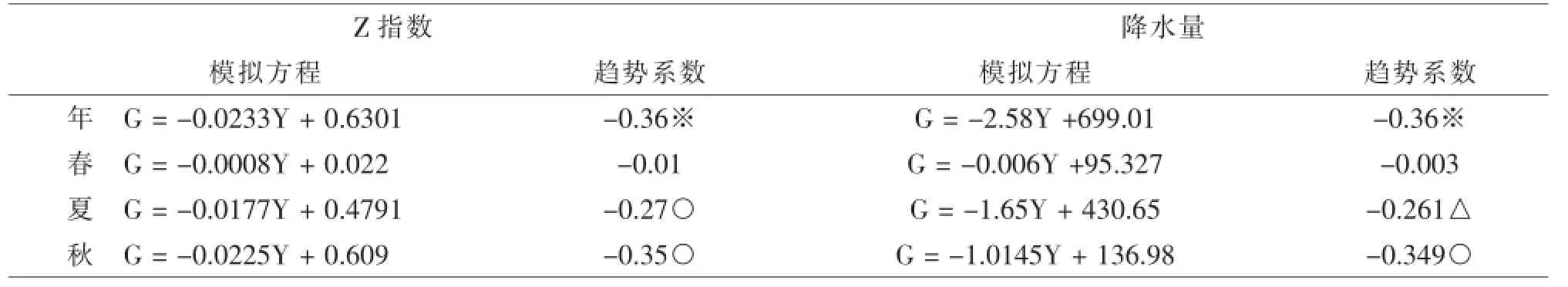

由图2可见,五营区旱涝变化趋势具有较好的一致性,年和各季旱涝等级均呈逐年下降趋势,旱涝等级逐年变化模拟方程是负相关的,这与降水量的变化基本相同,具体模拟方程和气候趋势系数见表3。其中年和秋季旱涝等级下降的速度较快,气候倾向率分别为-0.233/10a、-0.0225/10a,气候趋势系数为-0.36、-0.35,达到了0.01和0.05的显著水平;春季旱涝等级下降的速度较慢,气候倾向率为-0.008/ 10a,气候趋势系数为-0.01。分析表明,年、夏季和秋季随着时间的变化朝着干旱化发展,年、秋季变化趋势最为明显,而春季旱涝等级随时间变化虽然也呈下降趋势,但下降较为缓慢,线性回归不显著。

3.2.3 旱涝年代际分布

图2和表4结合分析五营年代际旱涝等级分布,与上面分析的变化趋势基本一致,年旱涝等级呈现波动式干旱化发展。1958年至60年代偏涝级年数5 a,加权合计数为10,而偏旱级年数为1 a,为偏旱年份,加权合计数为1,远远小于偏涝级年数,洪涝多于干旱,为五营区的重涝时段;70年代至90年代旱涝差距不大,波动变化明显,其中70年代偏涝级年数3 a,加权合计数为5,偏旱级年数为5 a,加权合计数为8,干旱多于洪涝,为五营区的偏旱时段;80年代偏涝级年数2 a,加权合计数为4,偏旱级年数同为3 a,加权合计数为4,洪涝略多于干旱,为五营区的正常时段;90年代偏涝级年数4 a,加权合计数为7,偏旱级年数为4 a,加权合计数为5,洪涝多于干旱,为五营区的偏涝时段;2000年之后五营区年旱涝等级干旱化加剧,偏涝级年数2 a,均为偏涝年份,加权合计数为2,而偏旱级年数为5 a,加权合计数为11,远远大于偏涝级年数,干旱多于洪涝,为五营区的重旱时段。

表3 旱涝等级、降水量逐年变化回归分析

表4 不同旱涝等级的年代际分布

4 结论

(1)五营林区年与四季降水量夏季最多,冬季最少,各季极大值基本上都出现在60年代,极小值基本上都出现在90年代以后。近53 a来五营林区降水量的变化与全球降水量变化趋势一致,即总体呈下降趋势。降水量的减少幅度,年>夏季>秋季>春季,年降水量减少最快,春季降水量减少最慢。五营年平均降水量在大趋势上呈极显著性减少趋势,但近几年有所增加。

(2)年旱涝特征正常年份频率最高,偏涝、偏旱、大涝、大旱次多,重涝、重旱年最少,总体干旱出现的频率要高于雨涝的频率。作物主要生长季旱涝分布,春季干旱较为严重,其中偏旱占较大比例;夏季雨涝的频率要略高于干旱的频率,但一但出现干旱,重旱出现频率较其他季节偏高。

(3)旱涝变化趋势年、夏季和秋季随着时间的变化呈现波动式干旱化发展,年与秋季此趋势变化最为明显,而春季旱涝等级随时间变化虽然也呈下降趋势,但下降较为缓慢,回归不显著。旱涝年代际分布,1958年至60年代为五营区的重涝时段,70年代为五营区的偏旱时段,80年代为五营区的正常时段;90年代为五营区的偏涝时段;2000年之后10 a五营区年旱涝等级干旱化加剧,为五营区的重旱时段。

[1]车少静,李春强,申双和.基于SPI的近41年(1965-2005)河北省旱涝时空特征分析[J].中国农业气象,2010,31(1):137-143.

[2]李金义,银燕,张影等.抚顺地区旱涝分析及对粮食产量的影响[J].安徽农业科学,2010,38(21):11308-11309.

[3]袁文平,周广胜.标准化降水指标与指数在我国应用的对比分析[J].植物生态学报,2004,28(4):523-529

[4]鞠笑生,邹旭恺,张强.气候旱涝指标方法及其分析[J].自然灾害学报,1998,7(3):51-57.

[5]魏凤英,张先恭.1991—2000年中国旱涝等级资料[J].气象,2001,27(3):46-50.

[6]张秀丽,郑祚芳,何金海.近百年武汉市主汛期降水特征分析[J].气象科学,2002,22(4):379-386.

1002-252X(2017)01-0038-04

2017-1-1

靳世波(1971-),女,吉林省扶余县人,东北林业大学,本科生,工程师.