刑事案件中的电子取证:规则、实践及其完善

——基于裁判文书的实证分析

胡 铭,王 林

(浙江大学 法学院,浙江 杭州 310008)

刑事案件中的电子取证:规则、实践及其完善

——基于裁判文书的实证分析

胡 铭,王 林

(浙江大学 法学院,浙江 杭州 310008)

从规范层面看,我国刑事诉讼法对电子数据的搜查并未做明确规定,电子数据提交原则以“原始载体说”为主。基于裁判文书的实证分析显示,实践中对电子数据的提取主要以勘验、检查、鉴定的形式进行,但这些控权较为宽松的取证措施并不能承担起公民隐私权益保护的重任;实践中以书面形式代替电子证据“原件”展示的做法,实质上限制了被告方辩护权的行使。完善电子数据搜查制度和展示制度,完善非法证据排除规则和最佳证据规则等在电子取证中的运用,应是未来电子证据制度改革的重点。

互联网;电子数据;取证规则;司法控制

互联网时代在给人们带来新的生活方式和行为模式的同时,也滋生了网络诈骗、网络赌博、网络色情等违法犯罪活动。电子数据作为广泛存在其中的证据种类已经正式入法,①2012年我国刑事诉讼法修改,电子数据正式入法,第48条规定的八大类证据中包括:(8)视听资料、电子数据。并成为打击网络违法犯罪的有力武器。然而,我们不仅关心结果,更关心产生结果的过程。据以认定犯罪事实的电子证据是如何产生的,应当遵循怎样的规范,具备哪些要求,这便涉及到电子取证的问题。电子取证问题不仅仅涉及到对犯罪的有效追诉,有效控制犯罪的面向,同时也涉及到被追诉人的相关权利保障,正当法律程序的面向。这也是当前互联网安全治理的重要课题。②2016年10月1日开始实施的《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》正是在该领域的积极探索。本文尝试从规范的立场解读文本中的电子取证,然后通过实证研究来审视实践中的电子取证,游走于规范和现实之间,审视刑事案件电子取证存在的问题,并提出相应的完善措施。

一、我国电子取证的规范基础

(一)作为电子取证主要方法的搜查

司法实践中,电子取证的主要方法是搜查。多数国家的刑事诉讼法所规定的搜查、扣押措施是针对有形物品规定的,即在很多国家里存储的计算机数据不被视为有形物品,因此,除非保护存储计算机数据的介质,使用传统的搜查、扣押措施不能保护计算机数据的安全。[1]1192001年台湾刑事诉讼法修改之前关于搜索的表述为:“于被告之身体、物及住宅或他处,必要时得搜索。对于第三人之身体、物件及住宅或其他处所,以有相当理由可信为被告或应扣押之物存在时为限,得搜索之。”[2]330在日本,与记录媒体(磁盘)不同的电磁记录(无形信息)本身不是有形物品(参见日本刑事诉讼法第99条第1款),因此不能成为搜查查封的对象(通说)。[3]87以及仅就美国联邦宪法第四修正案的表面词义来看,①美国宪法第四修正案规定如下:“公民的人身、住宅、文件和财产的安全受法律保护,不受非法搜查、扣押。基于合理的原因并有宣誓和确认,而且是特定的地点被搜查、特定的物品被扣押或者特定的人被采取强制措施的,不经批准也可以实施搜查、扣押。”搜查的对象也应为实物,包括人身、住宅、文件及财产。

我国刑事诉讼法第一百三十四条规定,为了收集犯罪证据,侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。问题是,这里的“其他有关的地方”是否可包括电子虚拟空间?人民检察院《刑事诉讼规则》第二百二十二条规定:“人民检察院在搜查前,应当了解……搜查…周围环境……”;第二百二十六条规定,在搜查时遇到阻碍的,可以强制进行搜查,对以暴力、威胁方法阻碍搜查,可以由司法警察将其带离现场;第二百二十七条规定,搜查时应当指派专人严密注视搜查现场的动向,等等。诸如此类规定,似乎隐含了一个前提:搜查是针对实体物品进行的,必须存在于现实的场域之中。

事实上,对电子数据的搜查一般要经过两个阶段:第一阶段是进入特定的现实场所搜寻并扣押电子数据存储设备;第二阶段则是对存储设备中难以感知的电子数据进行搜查。[4]第一阶段搜查扣押介质只是手段而已,通过对介质进行搜索发现相应电子数据才是实质。不过,随着现代网络信息技术的发展,犯罪有关的电子数据可能越来越多地被人为分散于网络空间之中,反取证手段的运用、网络犯罪的隐蔽性以及广阔的地域性等,都使得通过确定存储设备来搜寻数据信息的做法面临挑战。

针对电子数据的搜查,可以做广义的解释。“若是电磁记录存在于某个实体之‘物’(如电脑磁碟或磁片)者,本来就可以被‘物件’的概念所包含。”[5]300但是,传统的搜查规则主要保护的是权利人的财产权,而电子数据的搜查主要涉及到权利人的隐私权。何况网络技术日新月异,电磁记录可能只存在于网络空间,实体不明或损坏而无从追踪,警察凭借嫌疑人网络账号而抽丝剥茧的事例也不在少数。

从规范的角度看,笔者认为我国目前并无对电子数据搜查的特别规定。②我国刑事诉讼法第141条只规定了邮件、电报的交检扣押。2016年《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》中回避了“搜查”一词,而是继续采用“收集与提取”的传统表述方式,这也表明我们尚未把电子数据纳入到搜查的范围。如何对电子数据收集提取,目前主要以勘验、检查、鉴定等方式进行。公安部制定的《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规则》规定了对电子证据的勘验、检查;《公安机关电子数据鉴定规则》、《人民检察院电子证据鉴定程序规则(试行)》则是电子数据鉴定的有关规定。③《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规则》具体规定了电子证据勘验、检查的实施主体,电子证据的固定与封存,电子证据的现场勘验检查,电子证据远程勘验,电子证据检查以及电子证据勘验检查记录的相关要求等。《公安机关电子数据鉴定规则》、《人民检察院电子证据鉴定程序规则(试行)》规定了电子证据鉴定的范围、种类,委托受理,检验鉴定的具体程序,鉴定文书等内容。此外,2009年发改委、司法部发布的《司法鉴定收费管理办法》中电子数据鉴定包括了数据库数据恢复、现场数据获取、网络数据获取等在内的21个项目,④有学者将电子数据司法鉴定分为两类:“发现证据”为目标的鉴定和“评估证据”为目标的鉴定。参见杜志淳、廖根为:《电子数据司法鉴定主要类型及其定位》,《犯罪研究》2014年第1期。这从一个侧面说明,鉴定是电子取证的一种重要手段。

(二)电子数据在法庭审判中提交的形式要求

电子证据原件制度在我国是一个尚未得到根本解决的理论问题。这反映在立法层面上,出现了几种不同的立法例模式,主要有“原始载体说”、“功能等同说”、“拟制原件说”等。①最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第22条、《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第12条两个条文明确地将电子证据的原始载体与复制件并列起来,采“原始载体说”;我国《电子签名法》第5条采“功能等同说”;国家质检总局《出入境检验检疫行政处罚程序规定》第19条采“拟制原件说”。

在刑事诉讼领域,2014年《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第十四条规定:“收集、提取电子数据,能够获取原始存储介质的,应当封存原始存储介质。”“具有下列情形之一,无法获取原始存储介质的,可以提取电子数据”,似乎重申了最高院此前“原始载体”的看法。2016年《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第八条、第九条再次强调了这一点。

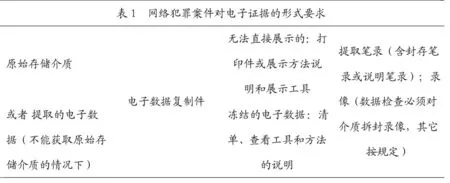

至于刑事司法实务中常见的打印件问题。《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第二十九条规定:“对于电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、网络博客、手机短信、电子签名、域名等电子证据,应当主要审查以下内容:1)该电子证据存储磁盘、存储光盘等可移动存储介质是否与打印件一并提交。”该条确立了存储介质与打印件双举证的原则。[6]但是《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第十七条做了一定变化,“对文档、图片、网页等可以直接展示的电子数据,可以不随案移送电子数据打印件,但应当附有展示方法说明和展示工具;人民法院、人民检察院因设备等条件限制无法直接展示电子数据的,公安机关应当随案移送打印件”。2016年《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第十八条对此又稍作变更,即设备等条件限制的,移送打印件也不再是必选项,而是与“或者附有展示方法说明和展示工具”所并列的二选一项目。打印件的作用从规范上进一步被削弱。这里的打印件应当做广义理解,还包括截图、幻灯、照片等,打印件并非必须,起到的作用只是帮助法官直观了解相关证据的作用,单单打印件自身并不能作为证据使用。根据《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》以及《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》的规定,对网络犯罪案件的电子证据形式要求可归纳如下:

二、关于电子取证的实证分析

(一)概述与方法

在刑事案件电子取证问题上,我国学界的现有研究多以比较研究和理论思辨为主,对外国电子取证的相关制度进行了介绍,如电子数据搜查、电子证据保管锁链等,而对电子取证进行实证研究的成果尚不多见。本文尝试通过对刑事判决书的经验分析,关注我国电子取证的现实问题并展开实证研究。

以网络犯罪刑事判决书为分析样本的主要优点是:第一,裁判文书公开,研究资源易于获得且素材丰富。①相关研究可以参见胡铭、自正法:《司法透明指数:理论、局限与完善》,《浙江大学学报(哲社版)》2015年第6期。而侦查机关内部的第一手侦查资讯受限于保密的需要往往难以获得;第二,裁判文书内容涉及控、辩、裁三方,可以较好的反映电子取证在刑事诉讼过程中涉及的多方面问题。当然,该研究方法也有其局限性:裁判文书数量浩如烟海,并且质量参差不齐,从中挑选合适的样本并展开统计分析的工作量是很大的,这也迫使笔者对样本的数量进行适当限制;同时,裁判文书因为是法院审判阶段制作的法律文书,所以追诉机关侦查过程中的细节情况以及部分信息可能难以全面、具体地反映。

笔者在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)②之所以选择中国裁判文书网,是考虑到该网站的权威性。2013年7月1日,按照最高人民法院的工作部署,全国法院统一、权威的裁判文书公开平台——中国裁判文书网正式开通。同日,《最高人民法院裁判文书上网公布暂行办法》生效实施。经过三年多的不断努力,中国裁判文书网现已经成为全球最大的裁判文书公开平台,人民法院裁判文书公开工作取得了显著成绩。上以“互联网”、“电子数据”为关键词,以“刑事”案由进行检索,显示共有1320个相关案件(截至2016年4月6日),以裁判文书作出时间由近及远为顺序进行筛选。在仔细查阅中,排除了部分与互联网犯罪实际无关的案件,并以裁判文书中证据部分罗列是否清晰、详细,是否含有可资辨识的侦查机关电子取证情况介绍等方面作为主要筛选标准,逐一将合适样本纳入样本库中,当样本容量达到100时停止继续收集,实际参阅数量约为检索裁判文书总量的1/3。查阅的大部分案件因为判决书过于简单、无实质性内容、不能详细反映证据情况以及侦查机关取证行为等而被排除出样本库。对于所有符合标准的裁判文书,笔者将该裁判的基本信息制表记录,并以数据分析软件进行统计分析。

(二)结果分析

1.电子取证方式

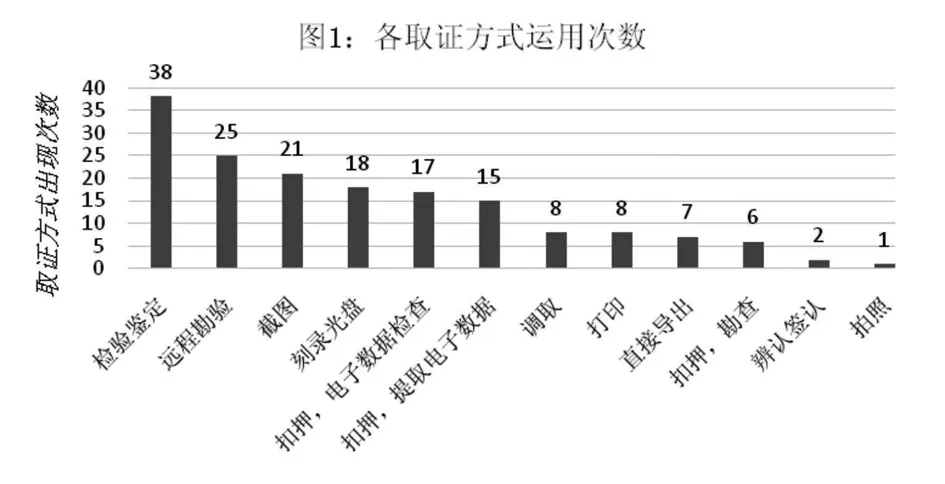

互联网犯罪案件通常都会不可避免地涉及电子证据问题,并且同一个案件中涉及的电子证据通常也并不唯一,表现形式也很多样,因此对不同类型的电子证据运用的取证手段在实践中是多种多样的。笔者对样本库的100个案件中不同电子取证方式出现的次数进行统计,得出上述图1。图1显示,将电子证据载体介质进行扣押,然后送检验鉴定是运用次数最多的手段,其次是电子证据的远程勘验,之后是截图、刻录光盘、电子数据检查、向有关机构调取(包括互联网公司、电商、银行等)、打印等。

检验鉴定在电子数据中的广泛采用,有其现实原因。《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第十八条规定:“对电子数据涉及的专门性问题难以确定的,由司法鉴定机构出具鉴定意见,或者由公安部指定的机构出具检验报告。”电子数据具有高科技性,对电子数据的取证技术要求较高,由鉴定机构具备相关专业知识并且得到国家资质认可的专业技术人员作出,不仅能够弥补侦查人员相关知识的欠缺,而且还可以减轻其自身取证的工作负担。鉴定意见被认为是证明价值建立在特别的科学知识或者科学原则基础之上的科学证据,③相关研究可以参见胡铭:《鉴定人出庭与专家辅助人角色定位之实证研究》,《法学研究》2014年第4期。通常被法院认为具有较高的证明力,所以备受侦查人员的青睐。

远程勘验是指通过网络对远程目标系统实施勘验,以提取、固定远程目标系统的状态和存留的电子数据。④参见公安机关《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规则》第3条的规定。远程勘验和截图分列第二、第三位,笔者认为与互联网的发展和普及是密不可分的,传统的设备、介质中证据的提取越来越多的转变为对动态流动的网络证据的获取、保全。

实际上,如果将图1中反映出的司法实践中各式各样的取证方式再进行归纳的话,检验鉴定、勘验、检查这三种形式显然是适用最为广泛的,如“截图”实践中多数也是在勘验或检查过程中所为的一种行为。而搜查在电子取证中的适用并不多见,可能是因为法律存在空白,样本中仅见对其存储介质进行搜查扣押。

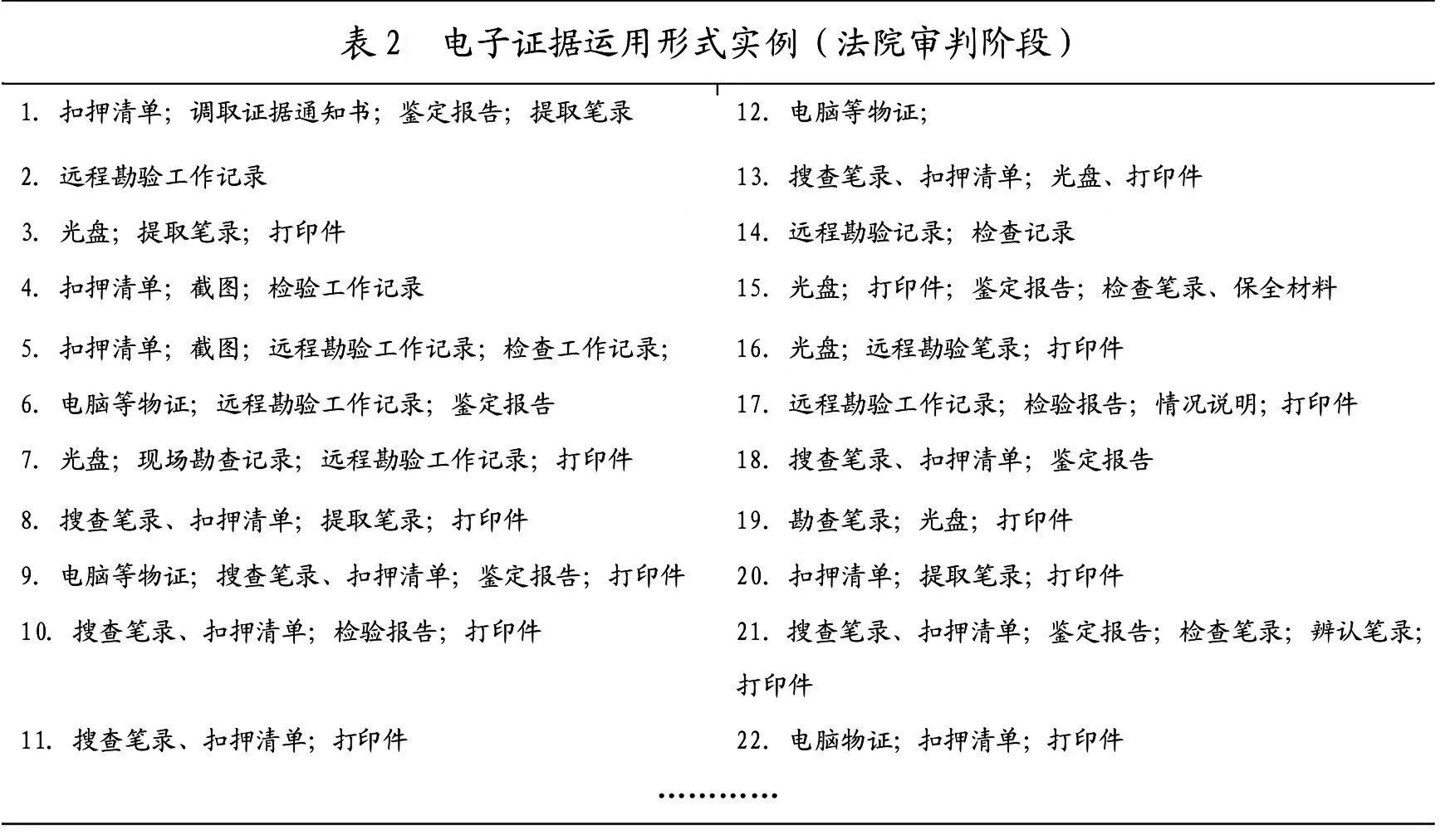

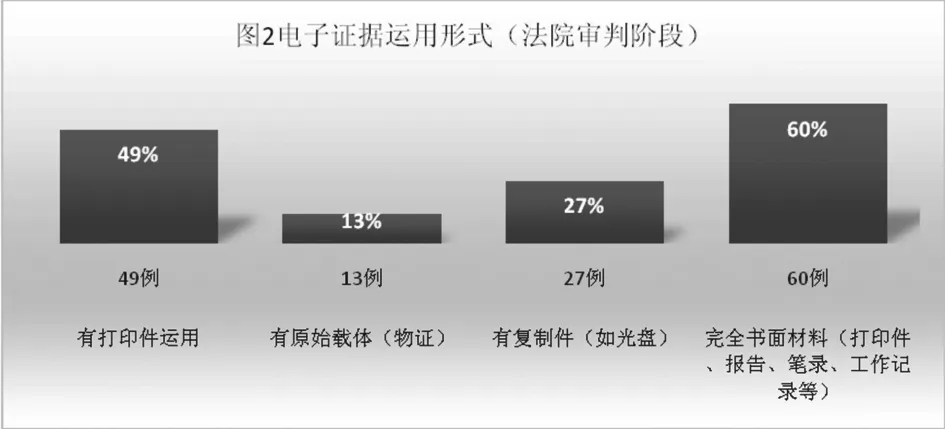

2.电子证据运用形式

电子证据运用形式,主要是指追诉机关提交法院审判阶段的电子数据的表现形式。通过对裁判文书的整理,摘录如下:

实证研究表明,接近一半的案件当中,电子证据都有打印件的形式存在;只有一成左右的案件中会存在电子证据的原始载体;三成左右的案件中会有电子证据的复制件(光盘);六成案件中的电子证据完全是以书面形式呈现的。

这表明《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》中对网络犯罪案件的电子证据形式要求,实践中的情况并未严格遵照执行。尤其值得注意的是,法院审判阶段,居然有高达60%的案件中的电子数据最后完全是以转化为检控方书面材料的形式呈现。这说明追诉机关在电子取证的过程中,很大程度上仍把电子数据作为传统的证据形态来收集,这便在法庭质证过程中留下了极大隐患,也为法官的当庭认证制造了障碍。

3.异议及采纳

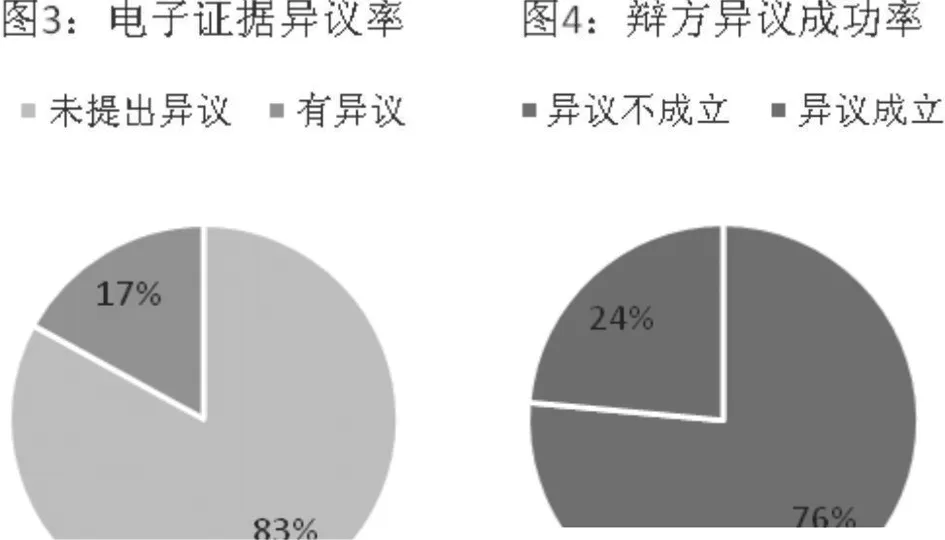

实证统计表明,有17%的案件中出现了被告方对控方电子证据提出质疑的情况,其中包括对电子证据提取和固定程序合法性的质疑,对电子证据鉴定意见合法性的质疑,对电子证据原始性、真实性的质疑,对依电子证据得出的犯罪数额是否准确的质疑等。其中,有24%的被告方异议获得了法院支持,如3例是被告方准确分析电子数据信息从而使得法庭对犯罪数额作出从轻认定,1例是法庭采纳了电子数据提取时程序严重不合法的质证意见,从而排除了据此认定的犯罪金额。从表面来看,被告方对电子数据的质疑和法庭采信被告方意见的比例并不高,但是如果放在我国刑事案件中,被告方对控方证据的质疑比例普遍较低的背景下,实际上这个比例已经很高。①笔者曾经做过的一项实证研究显示,在我国刑事审判中,被告方针对控方提出的绝大多数证据(侦查阶段获得的证据)并未表示异议。在100起样本案件的众多证据中,被告方提出异议的证据仅78份,占总量的5%。参见胡铭:《审判中心、庭审实质化与刑事司法改革——基于庭审实录和裁判文书的实证研究》,《法学家》2016年第4期。这说明我国电子数据的取证规范化尚存在较大的提升空间。

这表明我国刑事案件中从上述数据以及裁判文书具体的内容显示:被告方对电子证据合法性的质疑占据异议总数的大部分,异议的主要理由有两类:一是指出“没有鉴定人员签名”、“送检人显示为无”等举证瑕疵;二是没有多少具体线索的一般性地质疑“程序不合法”。法庭不采信上述异议,主要的理由也可分为两种:一种是法院按照普通物证的非法证据排除进行判断,通过追诉机关“必要说明”、“合理解释”,很容易对证据合法性进行补正;②2016年《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第27、28条对电子数据的非法证据排除问题作出了明确规定,27条涉及瑕疵补正情形,28条则为强制排除情形。另一种是法院以被告方“非法取证问题未提供线索或者材料”为由而否定。

这表明我国刑事案件中,被告方在法庭中的相对弱势,且质证能力存在极大缺陷,特别是刑事案件辩护率较低的情况下,被告方面对较为专业的电子数据,往往是质疑意愿强烈但质证能力不足。同时,这和电子数据在法庭上的呈现方式是有关系的。通常只有获得了电子数据原始载体或者其完整备份,在对数据进行仔细研究及分析的基础上,才能够发现控方电子证据的不真实、不完整之处,进而提出有效质证意见。如果被告方只能获得控方提供的书面材料,仅凭这些电子数据转换件,被告方能够对控方电子证据的客观性和真实性提出有力质疑的可能性是微乎其微的。而这种以书面形式呈现的电子证据,本身的公信力不足,提升了被告方质疑的可能性。这便很容易进入一种恶性循环,被告方对电子数据的异议率高,但异议的效果不彰,反过来又影响到裁判的公信力。

三、电子取证中的现实问题:规避与替代

(一)电子数据搜查的规避

上文的实证研究显示,隐私权保护缺位的情况下,我国电子数据的勘验、检查和鉴定检验成为实质意义上的“搜查措施”,使得电子数据搜查本应该受到的制约被规避,这种错误的“补位”如何归正,正是当前我国电子取证法治化的主要难点。

“当今社会中超过99%的信息是以电子形式被创造或被存储的。”③Electronic DiscoveryPrimerFor Judges. 2005 Fed.Cts. L. Rev. 1:p.1.基于网络或介质海量的信息存储,被追诉人在电子取证过程中无疑面临着个人隐私遭受侵犯的现实威胁。因为涉案电子数据往往只占所存储信息的极小比例,而侦查人员却可能接触到被追诉人生活、工作等方方面面的私人信息。

事实上,相当多的域外国家或地区已经把电子数据纳入搜查的范围之中,并且以令状原则加以规制,即对电子数据的搜查必须事先报送司法机关审查,获得司法机关颁发的批准令状,然后严格依照令状的要求进行取证。否则,除非符合法定的例外条件,由此获得的证据不具有证据能力。例如,我国台湾地区2001年刑事诉讼法修改,特别将“电磁记录”纳入搜索的客体中。“如欲查辑采行会员制的色情网站而进入该网站主机,并以下载方式扣得其电磁记录之证据者,搜索票记载如:网址http://www.enjoysex.com.tw之网页、色情图片档及网路主机内客户交易资料。”[2]95即在原则情况下,报请法官核发搜索票后方可进行搜索。同样,2001年通过的欧洲理事会《关于网络犯罪的公约》第19条为了建立适应于存储的计算机数据的搜查、扣押措施,确保在计算机、网络相关犯罪案件中有效获取犯罪证据,规定:“各缔约方应调整必要的国内法或者规定,授权有权机关搜查或者相似地进入其境内的:a.一个计算机系统或者其中某部分和存储在其中的计算机数据;b.……”这里的“搜查”是指搜寻、读取、检查或检阅计算机数据,其含义与传统的搜查相似,而“相似地进入”则是更准确的含义中的计算机术语,这种表述是为了将现代术语与传统概念相结合。[7]美国则早在1967年便通过卡茨诉合众国一案,将“搜查与扣押”的概念从传统理论上主张的“物理侵入说”(要求搜查的构成要素包括侦查人员亲自进入搜查场所)改为“隐私保护说”。[8]256

然而,即使我国目前没有将电子数据纳入搜查的范围内,事实上也并没有出现林钰雄教授对当时台湾法制所担心的情况:“晚近电脑及网路科技发达,电脑之网络传输,经常被使用为犯罪工具,电磁记录若无法搜索,对某些新型犯罪之侦办,必将发生困难。”[2]330原因就在于,我国无论从规范上还是从实践中都存在着电子数据搜查的“补位”手段:电子数据的勘验、检查和鉴定检验等。

上述“补位”手段可以说是对应有的电子数据搜查措施的规避和代替。从《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规则》第三条对电子证据勘验与检查的定义看,包括现场勘验检查、远程勘验以及扣押设备后的检查等,无一不是为了发现、提取或固定与案件相关的电子数据。就其发现和收集证据的功能上看,和搜查没有任何本质区别。至于电子数据鉴定,以“发现证据”为目标的鉴定类型与对电子数据进行搜查相较,功能上亦无本质差别。

实际上,在我国,勘验、检查均不需要侦查机关负责人的批准,实施搜查则需要经过侦查机关负责人批准。因为搜查往往是较勘验、检查侵害权利更严重的一种处分行为,所以法律规定了更严格的审批制度。不过,且不论侦查机关自行对搜查进行审批的问题,以电子数据勘验、检查的方式进行“补位”本身就有待商榷,因为作为公民如此重要的宪法性权利的隐私权,在这样宽松、任意、低层级的审批面前显得微不足道。至于鉴定,也往往由侦查机关自行启动,很容易被诟病为“自侦自鉴”而缺乏公信力。

另外,在当前的法律框架下,我们也注意到一个非常有趣的现象:根据实证研究显示,远程勘验已经成为仅次于检验鉴定的运用数量第二位的电子取证手段,而计算机网络的远程勘验事实上并不同于我们一般物的意义上的勘验,甚至也不同于电子证据的现场勘验,因为远程勘验所涉及的领域很可能不是本案当事人的,秘密的进入这样的虚拟空间进行搜索,显然应当属于搜查的范围。[9]不过,在当前制度下,法律规定的技术侦查措施和这种计算机网络远程勘验的关系也值得研究,《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十五条规定,技术侦查措施是指由设区的市一级以上公安机关负责技术侦查的部门实施的记录监控、行踪监控、通信监控、场所监控等措施。其中“技术”、“监控”两词是核心。前者和时代相合,后者则直接涉及公民隐私等权益。[10]随着网络的发展,可见动态的、实时的对网络数据的获取与保全将越来越多,这种类型的远程勘验同时也符合技术侦查的关键特征:第一,一定是采取相关计算机技术实施的;第二,实时获取的过程同时亦是对公民监控的过程。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十四条也规定,公安机关在立案后,根据侦查犯罪的需要,可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施:(4)利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件,以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件。2016年《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第九条规定,进行网络远程勘验,需要采取技术侦查措施的,应当依法经过严格的批准手续。但是,从实证研究看来,在实践中大量运用的网络远程勘验的取证手段其实绝大多数并没有受到技术侦查制度的规范。问题主要在于当前规范的模糊性,“需要采取技术侦查措施的”到底如何理解,何种情况为需要不应当是由侦查人员主观意定的,而应当有规范明确的规定,如果不能对此做出进一步的细化处理,实践中的该类网络远程勘验恐怕依旧我行我素而采取传统勘验方式进行,该条文也将形同具文。

此外,根据2016年《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第一条对典型电子数据形式的四类正面列举,有学者提出针对第一类“网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息”要作区分处理,部分存在于公共空间的信息由于提取时不涉及到侵权,因此可采任意侦查行为而区别其他类型的强制侦查行为。[9]在合众国诉德弗斯案中,法院援引指出:为了将一项搜查或者扣押挑战为违反第四修正案之举,当事人必须对被搜查的地点或财产有客观合理的隐私期待。如果本案被告要控诉执法机关对其“脸书”上的照片的获取违反第四修正案,必须要有隐私的期待,除非被告能证明其“脸书”账户含有防止任何人进入的安全设置,否则法院认为其合法的隐私期待在其向朋友发布状态时已经终结,因为这些朋友对该信息享有任意使用的自由,甚至包括分享给政府的自由。①United States v. Devers, United States District Court, N.D. Oklahoma., December28,2012, 2012 WL 12540235.在本案中,执法机关未获得搜查令而通过污点证人获得这些照片的行为被法院维持。我国电子数据的获取是否一概适用强制侦查,如何区分,确实有进一步研究的需要。

(二)书面材料替代电子数据“原件”

上文的实证研究显示,我国刑事案件电子取证中的另一种“替代性”做法就是司法实践中大量的书面材料替代电子数据“原件”的现象。如果控方只愿向被告方展示与电子数据有关的书面材料,而不能提供电子数据的原始介质或者完整备份,那么被告方根本无从对电子数据的真实性、完整性等进行质证。一方面,这些书面材料全部经过控方之手,控方作为犯罪的追诉机构完全可能已经对其进行某种“修饰”;另一方面,得不到完整的电子数据“原件”,被告方就很难找到能够证明被告人无罪或罪轻的证据。裁判文书显示,不少法院并没有意识到这一点。比如,样本中的杨小慧等非法获取公民个人信息、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统案中,法院对律师质疑电子数据(光盘)未经当庭举证、质证的回复:“电子数据(光盘)确未当庭播放,但原审判决所列的证明内容均在现场勘验检查工作记录等材料中有所体现,虽存瑕疵,但不影响证据的采信及认定。”②北京市第三中级人民法院《刑事裁定书》([2015]三中刑终字第00288号),《杨小慧等非法获取公民个人信息、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统案》。

这背后的原因,一方面是国家追诉机关观念的问题。长期以来,公安、检察机关过于强调对犯罪的追诉职能而将辩护律师无形地置于对立面,片面重视收集被告人有罪、罪重的证据,而忽视对被告人无罪、罪轻证据的收集,忽视律师执业权利的保障。另一方面也与法律规定的空白有关。人民检察院《刑事诉讼规则》只规定了辩护人复制案卷材料可以采取复印、拍照等方式,但是对于无形的电子数据的复制,显然难以采用这样的方式,这就给控方的操作打开了大门。但是这样的行为不仅损害了对抗式诉讼的基本功能,也难以通过审判实现看得见的正义。

以书面材料代替电子数据“原件”显然违反了最佳证据规则。如在美国,为了证明任何文书、照片、记录等的可靠性,原始的材料都是必须的。美国《联邦证据规则》第1002条规定了最佳证据规则,要求提出原始的材料以证明争议中其他材料的内容。其背后的论证是,即使很多情况下,依据原始材料制作的副本等是基于善意的,也可能会发生失误,因此最好是原件。例外只在极为有限的几种特殊情况,即副本在以下情况可能是可采的:1)原件丢失或者损毁,但是丢失及损毁是故意的除外;2)即使通过任何司法手段也不可能获得原件;3)对手方持有该原件并且不愿意提出;4)原件与案件无关或者无关紧要。[11]336-337

英国《检察总长证据开示指南》中也指出,“对于被指控者公正的证据开示是公正审判不可分割的一部分”,“调查人员和开示官员必须公正客观并且和检察官紧密合作以确保开示义务的履行,行动失败所导致的不充分的开示可能导致错误的法院判决。这另外也可能导致程序协商的完全滥用、违背证据的无罪释放以及上诉法院认为判决不当并撤销它。”③Attorney-General's Guidelines on Disclosure. http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/attorney_generals_guidelines_on_disclosure/.2016-11-06英国皇家检察署《证据开示指南》规定:“在被指控者已经作出辩护声明后的任何时间,被指控者有合理的依据相信存在检控材料满足开示要求,他可以根据《1996年刑事诉讼与侦查法》第八章的规定向法庭申请要求检方开示证据的命令。”“对被指控者的开示可以通过拷贝该物件,或者当不具有可行性或者可取性时,允许被指控方检阅该物件。”①CPS Disclosure Manual. http://www.cps.gov.uk/legal/d_to_g/disclosure_manual/disclosure_manual_chapter_16/. 2016-11-06

不过,需要指出的是,我国目前规范上对“原始载体”的强调看似科学,但似乎缺乏一定的前瞻性,因为随着网络的发展,越来越多的数据分散存储在网络“云”空间之中,在这样的状态下,侦查人员难以确定何为原始存储载体,甚至根本找不到所谓的原始存储载体。在此情况下过于强调原始载体可能会在实践中给侦查人员带来困扰。依照目前规范来看,这种情况属于无法扣押原始存储介质,可以提取电子数据的情形,并应当制作电子数据的备份件,同时通过相关的程序性笔录(记录)和技术性记录(完整性校验值、数字签名、数字证书等)进行规范,以保证电子数据的真实性、完整性。未来或许可以适当淡化“原始载体”概念,进一步完善电子数据的“原件”理论,毕竟目前之所以强调“原始载体”,主要的目的也是希望以此保证电子数据的真实性、完整性,但是借鉴西方电子数据法制发达的经验,我们发现确保电子数据真实、完整的方式是多样的,真正追求“原始”的电子数据恐怕也是不现实的,“操作系统和其它程序频繁变动、增加和删除电子储存的内容,这种情况可能是自动发生的,数据在使用者没有意识到的情况下就改变了”。②ACPO Good Practice Guide for Digital Evidence v5. http://www.digital-detective.net/acpo-good-practice-guide-for-digital-evidence/. 2016-11-04比如加拿大《1998年统一电子证据法》第5条确立了一套系统完整性的推定方式:“(3)如果有证据证明,该电子记录系由除诉讼当事人以外的某人,在惯常而普通的业务活动中记录或存储的,而且其所进行的记录或存储并非根据意图引入该记录的当事人的指令。”[1]67加拿大学者Kelly Friedman也称:“当然也有最佳证据规则的例外,比如说文件完整性的推定。这些包括了法定的免除规制,比如说属于或者存放的任何政府或者公司的银行账目以及记录,以及普通商业记录信息。后者的免除是常规定在《商业记录规则》(Business Records Rule)。”③Kelly Friedman. Electronic Evidence At Trial.The Advocates' Quarterly,2009,Vol 36:p.221

四、完善我国电子取证制度的路径

互联网时代的到来,随着电子数据在刑事案件中的作用的日益显著,相关问题也日益突出。上文的规范研究显示,我国刑事案件的电子取证仍存在着制度上的缺失,相关立法有待完善;而实证研究则说明,电子取证相关制度的实施存在被规避和替代的风险,在原本制度就不够完善的情况下,实践中的问题进一步凸显。基于上文的研究,笔者尝试提出如下的完善建议。

首先,目前我国电子取证主要以勘验、检查、检验鉴定等形式进行,同时网络远程勘验又与现行的技术侦查措施具有很大关联性。理论上看,最终我们应当完善电子数据搜查制度,实现电子数据强制侦查的司法审查和令状主义。我国未来在真正建立“审判中心”下对搜查“令状许可”的司法审查制度时,应当将电子数据明确纳入刑事诉讼法所规定的搜查制度的调整范围中。针对目前规范和实践中存在的电子数据勘验、检查、鉴定检验等实质上的“搜查措施”,未来可以考虑将其从原有框架下剥离,以立法或司法解释列举上述几种实质性“搜查措施”辅之概括说明方式(如规定,侦查机关以类似的可能侵犯公民隐私权的方式发现、提取或固定电子数据的),纳入到“电子数据搜查”项下,受到搜查制度的规制。申请令状的审查权应摆脱目前侦查机关“自己为自己法官”的内部批准状况,基于检察机关享有宪法赋予的法律监督职能以及司法机关地位,可由其对电子数据的搜查申请进行审查批准。侦查机关应当严格依照令状所许可的范围实施相应的搜查行为,超出规定范围非法取得的电子数据应被法院予以排除。关于电子数据的搜查措施,美国具有较久的实践历史,并通过判例形成了自身的一系列规则原则,其经验值得我们借鉴。

其次,应建立电子数据展示制度。我国有必要对电子证据的展示问题作出明确规定,应当允许辩护律师在控方获取电子数据之后接触该电子数据原始载体或者完整备份,从而进行查看、复制和审查。只有这样,被告方才能发现侦查人员在海量数据信息中难以发现或是忽略的能够证明被告人罪轻、无罪的证据材料,或是通过审查检验脆弱易变的电子数据在取证过程中是否发生变化,对电子数据的真实性、原始性等提出质疑,从而切实保障被告人的辩护权。同时,如果被告方对电子数据的客观性、真实性、合法性提出质疑并申请证据的收集者、保管人等出庭作证,法院应当要求相关人员出庭接受被告方质问,相关人员无正当理由不得拒绝,这是对抗式诉讼和庭审实质化的基本要求,体现了以审判为中心的基本导向。[12]不过,2016年《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》中并没有对此特别规定,只是就鉴定人专家辅助人的出庭方面按照新刑事诉讼法的规定进行了原样重申。①关于鉴定人、专家辅助人出庭的研究可参见胡铭:《鉴定人出庭与专家辅助人角色定位之实证研究》,《法学研究》2014年第4期。

再次,应当进一步完善非法证据排除规则适用电子数据的相关规范。非法证据排除规则作为一种程序性制裁措施将对追诉机关违法电子取证的“冲动”起到遏制作用。之前我国刑事诉讼法对电子数据的收集是否适用非法证据排除规则语焉模糊,学理和司法实践大多认可电子证据的收集一体适用非法证据排除规则,并参照物证、书证等实物排除规则进行,目前新出台的《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》已经对此做出了明确规定,将电子数据排除的情形分为可补正(第二十七条)与强制排除(第二十八条)两种情形。实证研究显示,此前收集电子数据中的程序违误最后几乎均被侦查机关予以补正,此次明确的电子数据非法证据排除规则的实际实施效果仍有待观察。此外,目前所确立的电子数据的非法证据排除规则依旧只是电子数据收集、提取中的排除规则,然而在电子数据的运输、保管、移送等环节亦可能发生电子数据被污染或者破坏的情形,在目前的情况下,如辩护方对这些环节的程序问题提出质疑,一方面侦查机关恐怕很难自证清白,另一方面法院因为规定的空白亦可能难以支持该质疑的成立。未来的排除规则范围可作延伸,将电子数据的收集、提取到提交法院的整个过程涵盖其中。

又次,应确立电子数据的最佳证据规则并完善我国电子数据的“原件”制度。最佳证据规则是一项规范证据的证据能力以保障真实性的规则。强调电子数据的最佳证据规则的基本前提在于电子数据在法律上和司法实践中的重要地位,正是因为这种重要地位,向法院提供电子数据的真实性和准确性是十分必要的。最佳证据规则被认为有两方面的意义:一方面防小人;一方面防君子。“小人因为不诚实而提交伪造的副本,君子因为不小心而提交有错误或遗漏的副本——因此,最佳证据规则不仅适用于不诚实的当事人,也适用于诚实的当事人。”[13]由于电子数据本身的易变性以及“云计算”时代的快速发展,或可考虑借鉴国外经验对电子数据的原始存储介质做适度淡化处理,围绕保障电子数据的真实性、完整性等建立“原件”制度规则,解决未来实践中可能出现的问题。

此外,完整性电子证据保管锁链制度的建立;电子取证行为中任意侦查和强制侦查的划分;初查中滥用带有强制性的收集、提取电子数据措施;收集、提取电子数据与技术侦查相混淆;[9]实践中相关规范失灵,取证主体违法等问题均尚待深入研究。

[1]皮勇.刑事诉讼中的电子证据规则研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005.

[2]林钰雄.搜索扣押注释书[M].台北:元照出版有限公司,2001.

[3]田口守一.刑事诉讼法[M].于秀峰,译.北京:中国政法大学出版社,2010.

[4]陈永生.电子数据搜查、扣押的法律规制[J].现代法学,2014,(5).

[5]林钰雄.刑事诉讼法(上册)[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[6]刘品新.电子证据的收集与运用——以“两个证据规定”为解读[J].证据学论坛,(16).

[7]皮勇.对《网络犯罪公约》中的程序法规定和我国相关立法进行了比较[J].中国法学,2003,(4).

[8]刘品新.美国电子证据规则[M].北京:中国检察出版社,2004.

[9]龙宗智.寻求有效取证与保障权利的平衡——评“两高一部”电子数据证据规定[J],法学,2016,(11).

[10]胡铭.技术侦查:模糊授权抑或严格规制——以《人民检察院刑事诉讼规则》第263条为中心[J].清华法学,2013,(6).

[11]王进喜.美国《联邦证据规则》(2011年重塑版)条解[M].北京:中国法制出版社,2012.

[12]胡铭.对抗式诉讼与刑事庭审实质化——基于网络庭审实录的实证分析与比较[J].法学,2016,(8).

[13]易延友.最佳证据规则[J].比较法研究,2011,(6).

责任编辑:马 睿

Electronic Evidence Collection in Criminal Cases: Principles, Practice and Improvement-Based the Empirical Analysis of Judicial Adjudicative Documents

Hu Ming,Wang Lin

(School of Law, Zhejiang University, Hangzhou 310008, China)

In terms of norms, the prescription of electronic evidence collection in China's Criminal Procedure Law is not clear and the submit principle of electronic data is based on the theory of primary carrier. The empirical analysis of judicial adjudicative documents shows that electronic evidence collection is carried on by means of examination, inspection and appraisal. However, these loose means of electronic evidence collection can not fulfill the liability of protecting citizens' privacy. In judicial practice, the method of substituting electronic evidence script with written forms actually confines the execution of the accused person's right to defense. The improvement of electronic evidence collection system and display system and the improvement of excluding principles of illegal evidence applied in the process of electronic evidence collection shall be the focal points of future electronic evidence collection system reform.

Internet; electronic data; principles of evidence collection; judicial control

2016-10-11

国家社科基金重点项目“中国特色社会主义司法制度的模式、规律与改革方向研究”(14AKS009)

胡铭(1978-),男,浙江乐清人,国家“2011计划”司法文明协同创新中心研究员,浙江大学法学院副院长、教授、博士生导师;从事刑事诉讼法、证据法研究;王林(1994-),男,浙江淳安人,浙江大学法学院研究生,从事刑事诉讼法、证据法研究。

D925.113

A

1009-3745(2017)01-0079-11