甲午海战“沙子炮弹”真相

□马长虹

甲午海战“沙子炮弹”真相

□马长虹

《甲午风云》是一部经典的抗日片。片中邓世昌命令致远舰的水兵将炮弹的弹头拔下,从中倒出的竟然是沙子!

大战在即,为什么北洋海军的炮弹却装满了沙子呢?当时,北洋海军使用的炮弹主要有两种:一种是开花弹,一种是实心弹。开花弹的弹头内填充的是火药或炸药,击中目标后会发生爆炸;而实心弹则很少装药或不装药,更多时候是填充泥土、沙石来配重。实心弹击中目标后不会爆炸,其作战意图是凭借重力加速度击穿敌舰引起进水。

片中倒出沙子的炮弹,实际上是实心弹,它虽然不会爆炸、威力小,却是北洋海军最常用的炮弹。因为,当时中国的军工厂只能制造技术难度相对较低的实心弹,而开花弹主要依赖进口。雪上加霜的是,甲午战争前,清廷对北洋海军紧缩开支,甚至下达了停止购买国外军械的禁令。因而,北洋各舰的弹药只能以实心弹为主,开花弹数量极为稀少。中日大战迫近,紧急外购已来不及了,天津机器局这才临时抱佛脚,不分昼夜赶制开花弹,但由于技术不过关,质量很不稳定。

据史料记载,北洋旗舰定远舰在战前只补充了55颗国产普通开花弹,在海战中,仅一个半小时就全部打光了。在剩余的三个多小时里,定远舰305毫米的巨炮只能发射根本不会爆炸的实心弹。片中邓世昌试图去撞沉的日本吉野舰,海战结束后尚剩余120毫米和150毫米炮弹1251发,各种机关炮弹6095发,弹药仍旧极其充足,且均是开花弹。

北洋海军极为稀缺的开花弹,无论是外购还是自造,弹内填充的都是黑火药。用黑火药来充当炸药,只能通过爆炸时产生的冲击波和炸开的炮弹碎片来杀伤敌军、破坏敌舰,其威力极为有限。这也是甲午海战之前的历次重大海战中,从来没有一艘军舰是被炮弹直接击沉的原因所在。

此时,欧洲国家已发现了黑火药的弊端,并找到了取代它的苦味酸。苦味酸是一种黄色的染料,俗称“黄色火药”,爆炸威力强于TNT炸药。1891年,日本成功配制出以苦味酸为主要成分的烈性炸药,命名“下濑火药”。由于苦味酸的爆性不稳定,即便是当时的欧洲列强,也未在海军中采用这种烈性炸药。日本人在炮弹内壁刷上漆,又在苦味酸和炮弹内壁之间灌上一层蜡,巧妙地克服了苦味酸极易与金属反应的不稳定特性。这种填充了下濑火药的炮弹威力极大,灵敏度高,即便命中细小的绳索都能引发爆炸;爆炸后除了形成冲击波和炮弹碎片外,还会伴随有中心温度高达上千度的大火,足以把钢铁点燃;爆炸形成的火焰会像汽油着火一般四散流动,就算在水中都能持续燃烧一段时间。1893年,日本海军正式开始换装填充下濑火药的炮弹。

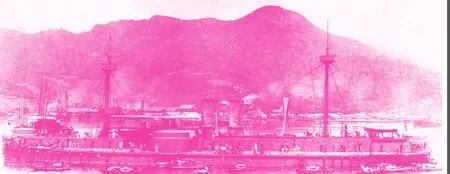

1894年9月17日午后,北洋海军与满载新式炮弹的日舰遭遇,经过5小时鏖战,参战的12艘中国军舰4沉2逃,其余均被重创。中国军舰的炮弹命中率虽然也不低,却无法直接对日舰造成大的损坏。唯一明显的战果是镇远舰击中了日本旗舰松岛舰的弹药房,引起连环爆炸,形成大火,导致军舰重创。

应该说,双方战绩的不同,与炮弹的差距不无关联。而之所以会有这样的差异,值得我们每一个人去思考。