地下室超长混凝土结构中“跳仓法”应用的一些思考

徐双全,吴承华,蒋超强

(中建三局集团有限公司,浙江 杭州 310000)

地下室超长混凝土结构中“跳仓法”应用的一些思考

徐双全,吴承华,蒋超强

(中建三局集团有限公司,浙江 杭州 310000)

跳仓法是一种工程裂缝控制的方法,笔者从施工角度认为,混凝土材料控制是裂缝控制的前提、现场施工控制是关键、后期合理的养护是保障,并分别论述了混凝土材料控制、跳仓工艺、现场施工控制以及合理的养护等方面的控制要点。

裂缝控制;混凝土;约束;施工顺序;养护

0 引言

简单地说,“跳仓法”是一种有条件的可以将“温度后浇带”简化为“施工缝”的技术,是一种主动控制工程裂缝的方法[1]。从施工角度讲,它需要结合混凝土材料控制、跳仓工艺、现场施工控制以及合理的养护。裂缝的产生是各影响因素叠加、累加的过程,每控制一项,裂缝产生的几率就会降低一分。

1 技术控制要点

合格的混凝土材料是裂缝控制的前提,正确的现场施工控制是关键,合理的后期养护是保障。它的成功应用需要商品混凝土供需双方的友好合作、纠正一些施工误区并改进一些施工方法。工程实践中,需要考虑以下问题:

(1)如何降低混凝土自身温湿度变化对混凝土体积稳定性的影响,并减少混凝土的内部缺陷;

(2)如何合理地划分施工区块和施工顺序,以减少外约束对混凝土裂缝的影响,同时满足工期需求;

(3)施工工艺有没有改进的空间,以确保混凝土的匀质性和密实度;

(4)如何合理地养护,有效降低环境温湿度变化对混凝土收缩的影响。

2 材料控制

混凝土是一种非均质的复杂多相混合材料[2],且内部存在较多的裂隙、孔道、空洞等缺陷,也就是常说的混凝土是带裂缝工作的。混凝土发生开裂的条件是:在内约束与外约束的叠加作用下,混凝土内部的裂隙、孔道等相互连接、贯通直到表面,形成显性裂缝。针对材料控制方面,笔者认为需要从两方面入手:降低内约束作用和减少内部缺陷。

2.1 降低内约束作用

混凝土在固化过程中会发生温度变形和湿度变形,而这种变形基本都是在水泥石中发生的,使得骨料受到围箍压力,骨料之间的水泥石则会受到骨料的约束,产生初始的应力和变形,形成潜在的破坏趋势[3],如图 1 所示。

为降低混凝土的内约束作用,一方面,需提升混凝土的匀质性,可规范混凝土的搅拌时间和运输过程中罐车的转动,使得各组分均匀地分布在混凝土结构中。另外,可适当降低粗骨料粒径、堆积孔隙率,相当于在同质量条件下增加石子数量,同时,控制合适的浆骨比,使得骨料起到良好分散应力的作用;另一方面,在合理选用原材料的基础上,在一定范围内,应尽可能降低单方混凝土拌合物的用水量,因为控制好用水量,同强度条件下的胶凝材料用量也会相应减少,其湿度变形和温度变形均将减小。

图 1 混凝土内部应力状态[3]

2.2 减少内部缺陷

混凝土是多种材料的混合物,其内部多处于不连续状态,内部缺陷越多,它们相互贯通的难度越小,裂缝则更容易产生,所以,尽可能地减少混凝土的内部缺陷是控制混凝土裂缝的一个重要方向。

混凝土浇筑完成后,若存在泌水现象,混凝土中的骨料下沉,游离水和轻物质上浮以及气泡溢出,向表层积聚,混凝土内部则会形成较多的缺陷。首先,表层骨料少,易在表层产生塑性收缩裂缝;其次,当泌水量较大时,笔者在实践中发现,混凝土中的游离水并非均匀地向上泌出,而是某一区域的水汇集后形成细小的水柱向上泌出,尤其是在竖向剪力墙中,泌水的孔道将是后期裂缝发展的薄弱环节;再次,钢筋上表面和两侧混凝土的沉降不均匀,使得表面易形成顺筋裂缝;最后,泌水容易在较大石子、针片状石子以及钢筋下方窝水,这些窝水会逐渐干燥,以致在混凝土中形成裂隙、空洞。

很多工程项目允许混凝土存在一定量泌水,但笔者认为,通过适当泌水以减少塑性收缩的益处远不能抵消泌水给混凝土造成的内部缺陷所产生的危害。

综上所述,混凝土的材料控制应首先重视匀质性和保水性,将匀质性和良好保水性作为混凝土裂缝控制的一个重要原则,再辅以其他措施,将能大幅度地减少混凝土结构的裂缝问题。

3 跳仓工艺

跳仓工艺是跳仓法施工中的一个核心举措,它先将超长结构按 40m 左右划分为若干块,通过合理组织浇筑顺序,使得相邻区块浇筑间隔时间大于 7 天,以释放混凝土前期大部分的温度变形和干燥收缩,同时满足施工工期需求。不同的浇筑顺序使得后浇块的约束条件不同,不同的约束条件对裂缝的影响也不尽相同。

3.1 约束对变形的影响

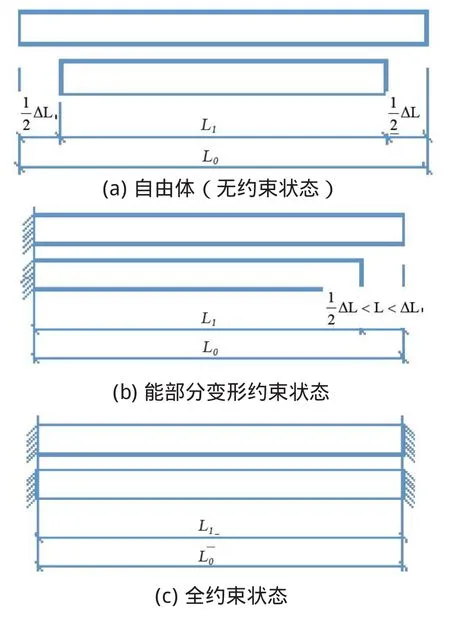

先浇块对后浇块的约束是由于通常钢筋限制了混凝土的早期变形[4]。设定先浇块体为约束体,其位置固定,后浇相邻块体为被约束体。由于在“跳仓法”中,约束体与被约束体的距离为零,考虑地下混凝土结构构件的边界约束时,可以不考虑弯曲变形和剪切变形,只考虑轴向变形,即只考虑被约束体相对约束体的平动,不考虑转动。根据外约束的程度大小,外约束又可以分为无约束、能部分变形的约束和完全不能变形的全约束三种。

如图 2 所示,假设混凝土区块的总收缩量为 △L,理想条件下,在水平向无约束的条件下,混凝土自由收缩,左右两边的收缩均为假设先浇块为固定端,当受到一边约束时,约束端的变形受到限制,另一端可自由收缩,并受到约束端的收缩影响,其收缩量应为当混凝土两端都受到约束时,混凝土两端的变形均受到限制,但混凝土内部的收缩依然存在。

图 2 后浇块的约束状态

外约束作用于混凝土局部,具有确定的作用方向,强烈限制了混凝土在此方向的变形。在外约束的作用下,混凝土的显性变形不能发生,出现如下结果:

(1)使具有初始拉应力、拉应变的混凝土垂直于外约束方向迅速达到极限状态,并开裂;

(2)使由内约束引起的内部细微裂缝扩展、延伸,形成粗大的显性裂缝。

3.2 混凝土浇筑顺序的优化

跳仓法施工中,根据混凝土后浇块与先浇块的相邻条件,后浇块在水平向的约束分 0~4 个约束,共 6 种情况(其中有两个约束的情况分为在同一方向和不同方向两种),约束越多,混凝土能够释放的收缩变形越小,越容易出现裂缝,所以,我们在策划浇筑顺序时,应遵循以下原则:

(1)尽量选择“递推”的浇筑方式,避免出现“品”字型的浇筑方式;

(2)由于施工进度的需要,有时不可避免地出现连续“折线对角”浇筑的情况,这样合拢块将难以避免,此时应尽量减少合拢块的数量。

4 现场施工控制

4.1 混凝土入泵

混凝土中的粗骨料除了骨架作用外,更重要的是分散应力的作用,混凝土入泵前,应要求罐车快速转动 60s 以上,以消除混凝土运输过程中产生的骨料分布和坍落度损失的不均匀性;严禁现场后加水现象,随意加水会造成混凝土的泌水、起砂、砂线、水纹,以及会对其硬化之后的实体强度、抗裂性等造成风险;承台、集水坑、电梯井、模板低洼处等部位的积水应及时排出,很多项目认为这些积水在浇筑过程中会被混凝土挤走,其实不然,它们很多一部分会被混凝土吸收,然后顺着混凝土由下向上泌出,易在混凝土中形成较多的内部缺陷,危害较大。施工现场应注重以上三项工作的进行。

4.2 浇筑与振捣

浇筑和振捣是混凝土施工的一个关键环节,决定了混凝土的均匀性和密实性。浇筑的过程中,要合理布泵、确定合理的浇筑顺序以避免冷缝的产生;振捣过程中,要注意不要漏振、过振。施工现场应根据混凝土的供应条件,每条泵配备足够的振捣棒,一般要求每条泵振捣棒人数不低于 3 人,随着混凝土浇筑工作的向前推进,振捣棒相应跟上,要保证整个浇筑范围内混凝土的密实。

4.3 收面与抹压

振捣完成后的收面与抹压。笔者建议,地下室底板与楼、顶板应区别对待。底板二次收面后直接覆盖薄膜开始养护。楼、顶板则采用二次收面、二次抹压工艺,其难点在于时间节点的控制。收面主要是为了控制板面平整度,时间在初凝以前。很多工程为控制平整度使用了各种各样的工具,但效果并不理想,笔者认为,控制混凝土具有良好的保水性能,认真做好刮杠和木板两次收面即可达到较好的平整度需求。抹压的时间节点控制对楼、顶板结构的裂缝控制非常关键,目前很多项目选用抹光机来施工,建议以短边向长边 S形推进,时间早了,浆体易被铁板甩出,效果不佳,时间晚了,易对已成型的混凝土造成扰动,加大裂缝产生的可能,以浆体刚好不至于被铁板甩出为宜,如图 3 所示。

图 3 抹压时间示意

5 养护

混凝土早期的裂缝控制,就是混凝土中的收缩应力与混凝土极限拉伸的博弈过程,养护的目的就是让混凝土的收缩应力降低,为抗拉强度的增长赢得时间。混凝土浇筑后,收缩分为快速发展阶段(一般在浇筑后 12h 内)和平稳发展阶段(终凝后)[5],我们需要根据混凝土收缩的不同发展阶段,进行合理的养护。养护的原则是宜早不宜迟、宜长不宜短,同时注重养护时间节点的控制。

5.1 水平结构的养护

混凝土硬化前产生的收缩主要为塑性收缩,当表面的失水速率超过内部水向表面迁移的速率时,即混凝土表层的自由水不足以满足蒸发量的需求,表层的湿度开始降低,毛细孔水(<100nm)散失而引起收缩,进而产生塑性裂缝[6]。这种裂缝的深度局限于混凝土表面,也可能贯穿整个结构。

混凝土表面开始硬化后,表面的湿度降低,混凝土的干燥面逐渐下移,此时产生的收缩为干燥收缩。延长湿养护时间可以推迟干缩的发生和发展,这对于控制混凝土的早期裂缝非常重要。较厚的底板结构可在初凝以前、收面完成后立即覆盖薄膜养护,待混凝土终凝后浇水或蓄水养护,保湿养护与保温养护同样重要,楼、顶板则在抹压后进行覆膜或浇水养护。

5.2 竖向结构的养护

地下室剪力墙的养护,以带模养护、喷淋养护、喷雾养护等方法较为多见。

目前,很多项目选择带模养护 3 天或延长至 7 天以上的方式,笔者认为,木模板具有一定的吸水性和蓄热作用,经过 3 天的时间,混凝土内部湿度降低会产生一定的收缩应力,散热慢以致温峰高。拆模前,混凝土表面受到模板的约束裂缝未被显现,拆模后,混凝土表面水分散失快、温度降低速度快,会产生较大的温、湿度收缩应力,而此时,混凝土的极限拉伸强度将不足以抵抗收缩应力,非常容易产生裂缝,这也许是有些剪力墙拆模当时没有发现裂缝而短时间过后就能看到裂缝的原因吧。延长混凝土拆模时间,虽可减缓混凝土内部水分的散失速度和温度的降低速度,但在实践中发现,即使延长拆模时间至 7 天,混凝土的裂缝也并未得到较好的改善。借鉴杭州某地下室结构全铝模施工和某工程清水施工的经验,笔者认为,在外界环境温湿度较为适宜的条件下,拆模时间宜早不宜迟,但要避免拆模过早引起的螺杆洞渗漏水的问题,并将此想法在杭州、金华地区的 5 个工程中进行了实践,秋冬季施工,控制拆模时间不超过两天,基本达到控制地下室剪力墙每 100m 裂缝数量不超过 3 条。笔者建议以强度达到 15MPa 作为拆模时间节点进行控制(此为实践经验估值,尚需试验验证,仅供参考),同时,拆模后,可考虑立即采用新型混凝土节水保湿养护膜进行覆膜养护。

另外,笔者不建议采用喷淋养护的方法,因为很多项目难以做到通过喷淋养护使得混凝土表面持续处于较高的湿度条件下,频繁的干湿交替易产生“失水疲劳”,会进一步增加裂缝的数量。喷雾养护的方法,笔者尚未实践,这里不做讨论。

6 结语

跳仓法是一种主动控制工程裂缝的方法,它是材料控制、跳仓工艺、现场施工控制和合理养护的结合,只有做好每一个阶段,才能获得应用的成功。它的核心价值(或者说核心目的)是为了控制混凝土裂缝和提升混凝土施工质量,至于它应用产生的经济效益只是它带来的附属效益,在应用的过程中,希望大家不要舍本逐末,加强过程控制,这样才能把产生的附属效益扩大,观念的转变比技术本身更加重要。

前面的论述是笔者在近三年多的施工实践中的一些思考,在这里进行一次论述,限于笔者经验有限,其片面性和在所难免,如有不正确的地方,还望各位同仁、前辈批评指正。

[1] 徐荣年.工程结构裂缝控制——步入“王铁梦法”及诠补(第一版)[M].中国建筑工业出版社,2012,8.

[2] 廉慧珍.求索与感悟——我的论文选评(第一版)[M].中国建材工业出版社,2015,6.

[3] 徐有邻,顾祥林.混凝土结构工程裂缝的判断与处理(第一版)[M].中国建筑工业出版社,2010.

[4] 姜伟,袁勇,柳献.地下结构中混凝土结构边界约束效应分析[J].结构工程师,2011, 27(1)∶ 61-65.

[5] 周永祥.以新观点和新措施对待高性能混凝土——高性能混凝土技术的几个问题[J].工程建设标准化.2015(3)∶ 58-62.

[6] 姚燕.高性能混凝土的体积变形及裂缝控制(第一版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

徐双全(1988—),男,主要从事工程裂缝控制和混凝土质量提升等方面的研究。

[通讯地址]浙江省杭州市钱江新城瑞晶国际大厦 903 中建三局集团有限公司(310000)E-mail: 1636853392@qq.com