对西藏美术的深层次解构与重组 解读臧跃军的当代藏画“心灵佛光系列”

对西藏美术的深层次解构与重组 解读臧跃军的当代藏画“心灵佛光系列”

□郑作良 柯 杨

在中国少数民族美术传统中,西藏艺术独成一脉。从遍布西藏全境的原始岩画,到西藏各大寺院中的无数壁画;从灵山圣地上的摹崖石刻,到一代代传承的唐卡技艺;还有根殖于民间信仰的随处可见的擦擦、泥塑、玛尼石刻等等……其源流的多元、传承的有序、精神的自洽、审美与文化意蕴的丰厚,较之其它少数民族,可说独一无二。在公元12至16世纪的400年中,西藏佛教艺术的水平堪称冠绝亚洲,达到了令后世仰望的高度。

在中国现当代艺术发展中,西藏为艺术家们带来了充沛的文化想象和创作灵感。仅从油画艺术看,自40年代吴作人开启了藏区风情写生的先河之后,董希文、朱乃正、潘世勋、陈丹青、艾轩、于小冬等以西藏题材而知名的艺术家便层出不穷。这些西藏题材的艺术创作往往保持了极大的艺术纯粹性,在过去波谲云诡的政治运动的裹挟中,往往还能展现一种深沉的诗意。

不过,当我们试图从现当代艺术家们的西藏题材作品中,找寻其对西藏美术传统的深入挖掘和开创性继承,就会发现略显单薄。这些西藏题材作品或样式移植,或取其造型趣味,或得其精神启示。但限于西藏美术强烈的宗教属性和高度程式化、符号化的造型特点,又或限于借鉴它的各种艺术门类本身的审美定式和学术阙限,西藏那些丰富的审美与文化资源,始终没有得到—尤其是从当代视角所进行的深层次的解构与重组。

所幸的是,从2012年开始,臧跃军和他“心灵佛光系列”作品的横空出世,填补了这一“空白”,也给中国美术界带来了极大的震撼。作为一个专注于推广油画艺术近十年的机构,西溪艺得美术馆也因这种强烈的审美震撼,而得以了解臧跃军和他的艺术,并第一次举办了一场综合材料绘画的展览。

所谓的解构与重组,指的是对美术大传统中一种“超稳定的文化结构和价值体系”的重新评估和超越性构建。比如油画艺术从“写实造型”开出的“人文主义”式的“人性观念”:正所谓“文学即人学”,油画艺术自然也是西方自文艺复兴所奠定的“颂扬和探索人性”的主要艺术载体。又比如国画艺术从“写意与意象观”开出的“天人合一”式的“抒情传统”,以及附着于这个“抒情传统”中的道德观、生命观等诸多要素。当然,还有藏传佛教美术中运用“符化号和程式化”的造像来图解佛教的世界观、生命观,以及藏民信仰过程中的诸多元素。

打破这些艺术大传统的固有阙限,减少或消弥这些不同传统之间的冲突与对抗、误解与歧见,让它们与我们的现实和当下取得某种心灵上的共振,从而为那些古老的传统注入新的文化价值和新的审美意蕴,让它们在新时代中重新焕发新生、迸发出新的活力,一直就是中国现当代艺术家们的主要课题:也即是我们常说的“艺术现代化”。说它是主要课题,是因为这种冲突与对抗、误解与歧见,一直就是我们所真切感受到的心灵与文化困境。

自西方艺术在中国生根发芽,不断壮大的百余年间,以油画和国画所代表的两大传统价值体系间的冲突与融合就始终未曾断绝。甚至可以说它们之间的对话与融合,就是中国现当代艺术发展的主要线索和基本脉络。在这当中,以佛教艺术为代表的西藏艺术传统不该是个缺席者。况且这种“来自西藏的解构与重组”,因其视角的独特,或许能够给我们带来别样的启示。

心灵佛光之三七

心灵佛光之一

心灵佛光之十二

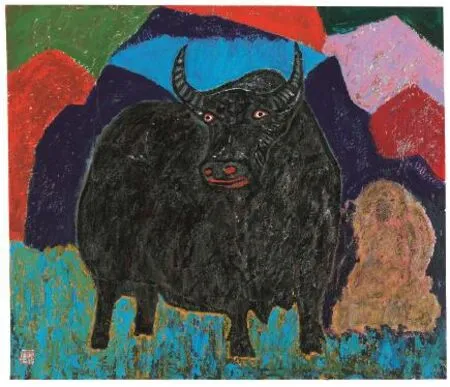

作为军人出身的臧跃军,曾长期醉心于国画创作,并籍此当选了西藏美协副主席。他的国画创作以大写意的“劲牛”而著称:造型追求神似,有近乎符号般的单纯与凝练。用笔遒劲沉稳,恰当的飞白穿插,精心的方笔运用,在准确地表现出作为艺术形象的牛的特性的同时,又将牛所蕴含的精神象征和自身的艺术感受淋漓尽致地传达了出来,给人以崇高而壮阔的审美享受,又带有着一股浓烈的形而上的冲击。

挟多年的国画涵养和雄浑凝练的审美触感,臧跃军的这种努力,自然也是从这里开始的。

心灵佛光之四二

心灵佛光之一二二

心灵佛光之九五

不过与长期限于学院规范的画家、或西藏当地传统艺术家不同,在最初的尝试中,臧跃军一开始便体现出了一种直接、朴茂而雄悍的特质。他没有从国画的写意性线条,或经过西画素描改造后的具有造型趣味的线条着手;也没有从西藏壁画和唐卡的造型趣味,或带有宗教意味的程式化描摹入手;而是直接借用西藏民间艺术中的装饰性样式与他“国画劲牛”相结合:即保持了他国画中原有的形而上趣味,又凭添了一份原生态的鲜活与动感。而对西画的结构意识,色彩和空间表现的移植,又让它们获得了一种异质的表现力和令人亲近的现代感。

最值得玩味的是,在尝试过程中,臧跃军少有画家作出这种开拓之举时,通常所表现出的犹豫与折中,而是体现出了一种“藏区民间式”的活泼和“画由心画”的特质。这与他军人式的迅捷作风、干脆利落的人格特质有关,但也与他和西藏的不解情缘有关。

臧跃军虽然出生于江南(江苏宿迁),但作为随军家属,他很小的时候就在藏区生活成长。他在四川藏区的阿坝草原上放过牛,对藏区的民间艺术和生活化的信仰方式并不陌生,对那些随刻随抛的擦擦、玛尼石,灵石崇拜的玛尼堆,民居外墙上装饰着的佛教刻像、六字大明咒、还四处随风飘动的经幡也都不陌生……

心灵佛光之三六

放生羊

心灵佛光之十四

这些印象,甚至是他童年记忆的底色,也是根植在他记忆深处不可磨灭的“内在景观”。而成年后,他在西藏军区任职、并利用业余时间接受多种艺术形式的美学训练和深入实践的经历,又让他对藏民族的这种“内在景观”得到了进一步的巩固与加强。

或许正是这种儿时情结的推动,他才开始了将国画与西藏美术进行重新构建的尝试。在此之余,他还开始收集各种样式的西藏石刻,研究起了藏区的各种民间艺术:从拉萨药王山到边防哨所,从古老的遗址和庙宇古屋,拓印、描摹、渲染、拼接、制作……他像信仰佛教的藏民般地对之砥砺打磨,像民间艺人般对之进行顶礼触摸,用藏纸、酥油、藏香等材料为之加持添色……

对于藏跃军来说,可能没有哪种方式,能像这般来得自然、直接和慰贴。

然而这些只是他的个人爱好,还称不上是解构和重构西藏美术传统的艺术创作。真正触发他将这种融合和实践进一步深化的契机,则源自于西藏的壁画艺术。在一次与著名军旅画家敬庭尧的交流中,他的一幅敦煌和西藏壁画风格相融合的作品,触动了他积压心头多年的“内在景观”。于是这批具有浓郁西藏风格的作品开始如火山喷发般地涌现,短短一年多时间,创作了一百余幅藏画精品。其时间之短、风格之新、数量之多、格调之高,观者无不震撼惊叹:如果不是天授,必定是神助。而他自己也似乎无以名之,便干脆统一称其为“心灵佛光”。

心灵佛光之一三三

心灵佛光之二四

心灵佛光之一二三

心灵佛光之三

心灵佛光之一三六

在这批“心灵佛光系列”作品中,臧跃军依然沿袭着他用西藏民间装饰样式来画牛时的雄健与朴茂。而借用西藏民间艺人开放、包容、见心见佛,甚至是潜意识的创作方式,又让这些作品显得鲜活、亲切,而且“野性十足”。他极大地还原了艺术创作之于藏民的本真面目,也极大的还原了藏区那些千年遗迹经过岁月洗礼后的真实面貌。因为从西藏民间的角度来说,艺术、信仰和生活原本就是一回事。

它与庙堂之上的各种艺术程式无关,而是像臧跃军儿时的记忆一般,充满了各种生活的味道:它就像儿时在藏区的雪天里踩着母亲留下的脚印回家,就像生病时喝下奶奶从庙里求来的酥油茶,

又或者像儿时在旷野中路入迷途时,将那些路边的玛尼堆当作是走出迷宫的向导与路标……对于臧跃军来说,他似乎找到了一种将自己对藏传佛教石刻和西藏民间装饰图式多年的研究成果,进行妥贴安置的方式,也找到了一种安顿他心灵世界的方式。其实,也找到了一种跨越式继承西藏千年的美术传统,和消解无处不在的中西文化冲突的路径。

心灵佛光之一三一

心灵佛光之一二七

心灵佛光之八

心灵佛光之十七

心灵佛光之一二三

心灵佛光之一二六

这种路径即不仅是他所熟悉的、用国画的笔墨线条和大写意的抒情方式来抒发自己的心灵感动,也不完全是用油画式的造型意识和空间表现来探察和反省我们的人性,而是借用了西藏美术传统—尤其是藏区民间艺术传统中那种“即心即佛”、“通过制作感和投入感来融入我们的信仰和生命”的抒情方式。

对于臧跃军来说,这些恍兮惚兮的形象即通向于佛、通向于藏区千年的历史、也通向于他自己生命中向往的真善美,和他一直苦苦追寻的艺术理想。这些他怀抱着极大敬意“制作”的、修旧如旧的形象即与西藏的信仰世界获得了某种图像学和文化意义上的沟通,支持起了一个鲜活、古老而流动的西藏文化场域。又因他对各种艺术形式的借鉴,而令它们获得了一种毫无违和的现代感。并因此获得了只有西方当代艺术才具有的雕塑感、触摸感、嗅觉感和直接的亲身参与感。

他任凭天生对材料、笔墨、色彩的敏感,让不可遏制的感觉在粗厚的藏纸上筑基打底、加墨加色、干皴干擦,并大胆地糅进了一些新材料与新手段。在这层层叠加中,深厚的底层与或凸或凹的墨彩线纹和各种材质的肌理形成了起伏不平的对比关系,于是“单纯描绘”的传统观念被突破了,代之而起的是油画笔和油画颜色、中国画笔和中国画色彩所不能获得的异质效果。

他不在意他的横涂是否表现出传统笔墨的深厚功底,也不在意他的竖抹是否表现出色彩的出处和来头,重要的是他能够在作品中纵横恣肆、自由发挥,表达出自己对藏文化的深切理解和感受。相比较而言,传统的笔墨构成显得慢条斯理、温文尔雅,而他的笔墨、色彩则显得异常、闪烁动荡。它们看似杂乱无章,实质上却是画家表达抽象、玄远的境界所必须的手段:因为“佛不可说,说了便是错”。

于是,在臧跃军这种对东西方绘画传统进出在我、任用在我的自信与把握中,在他这种“肆意”的涂写中,佛的“神灵”确已悄悄地飘进了他笔下的艺术世界。

它启示着人们去思索或寻找生命的解脱,复归本心,以求得客观假相和主观真相统一的色空不二之法门。这样的画,如果否定存在,没有具象、写实和庄重,必将因脱离现实生活而沉空守寂,无益人们心灵的救济;倘若不能超越,没有抽象,梦幻洒脱,也势必因困缚于抽象,彷徨迷惘而不能自拔,无助于我们人文精神的提升。

心灵佛光之十九

心灵佛光之一三七

为了把佛的法相与慈爱的直观感受呈现在观众面前,他开始充分利用藏纸吸水、渗化、可堆积的性能,彩用多层重叠或拓印画法,利用墨的衬托、色的冲撞、酥油的润泽、藏香的渗入,将佛的无边功德,最大限度地表现出来。欣赏者甚至不需要通过作品的标题便能产生联想,似乎进入了一个深邃、博大、澄明的心灵世界,自然而生成一种神秘的感觉、崇拜的感觉、净化的感觉,不期而然地心生敬信。

应该说,这是西藏给臧跃军的独有馈赠,也是西藏艺术传统给中国当代艺术的独有馈赠。

仅从艺术的形式分析上来看,它们既有西方版画的韵律之美和中国传统汉砖碑拓古朴的金石味,又具有油画的斑斓厚重之美和西方当代艺术强烈的表现性;它们既具有国画的笔墨情趣、中国传统艺术温润养人的意趣,又因独特技艺所产生的肌理之美,而具有了西方的综合材料艺术所特有的表现张力。

心灵佛光之三四

心灵佛光之十八

在阅读这批作品时,我们发现西方当代艺术中那惯常弥漫着的虚无感开始在佛教的“宇宙生命崇拜”中节节败退,悄然消弥;那种无处不在的中西方文化冲突的焦虑感,也开始在一种鲜活而纯粹的生命情态中消于无形。而过往研读油画或者国画时所获得的那种精致的美感,也在这批作品的冲击下,变得驯良而单薄。

它们美得肆意汪洋,却又合乎艺术的法度。它们常常出人意科,却又在情理之中。它们显得斑驳脆弱,稚嫩如婴儿,但又是那么的纯粹坚韧,亘古如洪荒。

从艺术门类的阙限来看,它们好像什么都不是,但又什么都是。也正是这种是与不是,才与各大艺术传统的源头与深处取得了深度共振,提醒着我们艺术之为艺术的本真意义:无需本末倒置,术法颠倒!它也在提醒读画的我们,艺术感动的源泉或许不在距离的遥远,不在“学术的精深”。而就在我们身边触手可及的地方,就在冲不跨、打不烂、截不断的文化洪流和生命场域里,就在我们心动的时刻。

就像藏传佛教所说的“见即愿满”,又或如大慧禅师的那首禅诗所道:“出门便遇打头风,不与寻常逝水同;浩浩狂澜翻到底,更无涓滴肯朝宗。”我们不必为了画油画而去英国买颜料,也不必为了民族主义情绪或某种审美理念而固执的抱残守缺。这也就是臧跃军尽管清晰地知道每幅作品所指涉的、独特的文化和生活内涵,却始终坚持不给这些作品单独取名,而统一称其为心灵佛光的缘故吧。

从儿时受西藏美术传统的熏染,到戎马之余40年驰骋于国画、摄影、油画……从长期研究军事工作到利用业余时间钻研艺术,人生半百,艺海蹉跎,兜兜转转一大圈,在获得了佛教顿悟式的喜悦后。对于艺术,臧跃军开始观作如来:他视艺术门类的阙限为给养,视文化冲突的焦点为门径,他守住那颗儿时的菩提之心,观色如空,下笔欢喜,心花怒放。

西溪艺得美术馆供稿

(责任编辑:郭彤)

Dui xizang meishu de shencengci jiegou yu zhongzu

Zheng zuoliang Keyang