脊柱矢状面失平衡的代偿功能与治疗选择

张新宇,匡正达 综述 叶启彬 审校

综 述

脊柱矢状面失平衡的代偿功能与治疗选择

张新宇,匡正达 综述 叶启彬 审校

矢状面平衡,失平衡,代偿,治疗

人体脊柱存在颈-胸-腰-骶4个生理弧度,并可维持自然的平衡状态,然而,很多疾病可能会影响到脊柱矢状面的平衡状态,而矢状面的失平衡常常是贯穿这些疾病诊断和治疗的重要线索之一。目前,脊柱矢状面平衡的问题越来越受到人们的重视[1],但受限于疾病的复杂性和脊柱结构的特殊性,很多问题还没有被真正的认识和解决,如何正确判断有关脊柱矢状面平衡与失平衡的界限,如何对失平衡的病人进行安全、有效、合理的治疗,如何有效预测和预防脊柱平衡异常状态的发生和发展等,仍是目前脊柱外科研究的难点。笔者通过对近年相关文献的复习综述如下。

1 脊柱矢状面平衡与失平衡的判断

正常人体脊柱在矢状面保持着均衡的曲度,使脊柱-骨盆-下肢的力线维持平衡,在髋、膝关节伸直的状态下,颈椎前凸平均约40°(顶点在C5~6节段)、胸椎后凸范围在20°~50°(顶点在T6~8)、腰椎前凸范围在40°~60°(顶点位于L3~4)。正常状态下,C7铅垂线(C7PL)应位于胸椎之前,通过L1椎体中心、腰椎后部和L5/S1间盘,在S1椎体后上角前后5 cm范围内(即SVA值),这种平衡是通过脊柱的稳定系统实现的,即:(1)由椎体、椎间盘、关节囊、小关节及韧带构成的被动稳定系统,起着机械支撑和应力传导作用,并可将导致平衡异常的应力变化反馈至神经控制系统;(2)由脊柱周围的肌肉和肌腱构成的主动稳定系统,在神经调节下参与脊柱稳定的维持;(3)由不同节段脊神经分支构成的神经控制系统,可对椎旁肌肉功能和韧带张力进行控制,产生动态的稳定作用。凡脊柱及其周围软组织因疾病或损伤,均可引起脊柱的矢状曲度的变化。

躯干矢状面的平衡主要由脊柱和骨盆的排列决定[1]。目前对脊柱矢状面平衡的判定方法,主要使用包括外观判定和影像学测量,脊柱失平衡时,患者站立位需通过双髋过伸及双膝屈曲代偿;影像学常用SVA值表示:5 cm以内为脊柱矢状面平衡,否则为失平衡。当脊柱矢状面失平衡时,可以通过临近节段的过伸后仰、椎体的后滑脱、骨盆后倾、屈膝等进行代偿。当腰椎前凸减小时,胸椎后凸也相应减小以维持平衡。当胸椎后凸严重时,颈椎前凸也可加大。当患者不得不依靠屈膝伸髋、扶拐行走时,矢状面即处于失平衡的状态。这种方法存在一些不足,例如部分胸腰段后凸畸形的患者,临床症状很重,但C7PL通过代偿机制却处在正常范围内,所以,有些情况下可能不能如实反映病情的严重程度,同时,测量误差较大,易受其它因素影响。Barrey等建议用矢状面平衡比率(SBR)来表示,即计算C7PL至骶骨后上角的距离与骶股间距(髋轴中点至骶骨后上角的距离)的比值,平衡时SBR<0,0

2 矢状面失平衡的临床表现

脊柱矢状面失平衡的症状以疼痛和功能障碍为主,包括:(1)由于脊柱的整体后凸,人体重心前移,为了抵消这种情况,腰椎前凸开始增大,前凸顶点以上胸腰段的椎体出现向后滑动,椎间盘出现退变,关节突关节负荷加重,导致患者长时间站立、行走时出现腰背部疼痛。(2)躯干肌由于长期紧张可能导致力量下降,引起脊柱不稳,并与失平衡状态交错影响,形成恶性循环,加重患者的驼背,活动减少也可能加重骨质疏松,驼背和骨质疏松使椎体前缘受压部分更易出现骨折和楔状变,老年患者可能较同龄老人更早地进入扶拐行走状态,影响患者的生活质量,患者更容易跌倒,造成骨折。(3)患者平卧困难,常诉夜间睡眠障碍。(4)由于脊柱不稳、小关节退变、韧带钙化和部分椎体的向后滑脱,可能会造成一定程度的椎管狭窄和脊髓功能异常,影响患者的肢体功能,甚至造成大小便功能障碍。也可出现间歇性跛行,且不易通过弯腰、蹲、坐等方式缓解。(5)心、肺及消化功能异常,可严重影响患者的生活质量和生命安全。(6)髋、膝关节疼痛等。

矢状面失衡造成的行走障碍应与椎管狭窄造成的间歇性跛行相鉴别,后凸畸形患者以行走后腰背伸肌及伸髋屈膝肌肉持续紧张收缩引起的疼痛为主,疼痛范围为背部至臀部,且长距离行走后出现双侧髋关节、膝关节的疼痛和疲劳感,应该首先考虑矢状位失衡。而椎管狭窄造成的间歇性跛行患者一般主诉为行走后下肢无力、发沉,休息后缓解。查体两者可均无典型神经系统表现,但后凸畸形可见腰椎生理曲度明显异常,伸膝站立时躯干前倾[3]。

3 常用测量参数及其临床意义

3.1 脊柱参数

(1)C7铅垂线(C7PL),正常状态下应位于胸椎之前,通过L1椎体中心、腰椎后部和L5/S1间盘,在S1椎体后上角前后5 cm范围内。C7PL 位于骶骨后方为理想的平衡状态;位于髋轴与骶骨后上角之间,为平衡代偿;位于髋轴前方为严重失衡[4]。

(2)脊柱矢状面平衡(SVA):S1椎体后上角至C7PL的距离,如SVA在骶骨后上角之前,标记为正值,反之则为负值。SVA是目前描述脊柱整体平衡方面比较公认的指标,成人脊柱畸形矫形术的首要目标是重建SVA平衡[5],SVA的理想值是≤5 cm[6]。

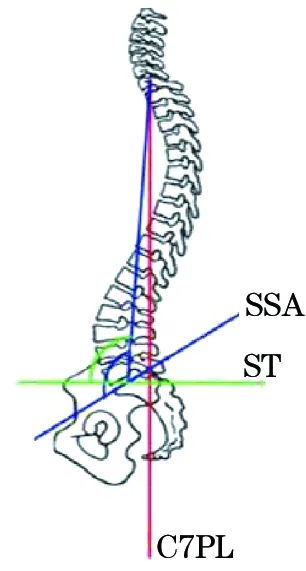

(3)脊柱骶骨角(SSA)(图1):C7椎体中点与骶1软骨终板中点连线和骶1软骨终板间所成的角,正常值约135°。脊柱存在后凸畸形时,SSA值减小。

图1 脊柱骶骨角(SSA)

(4)腰椎前凸角(LL):T12上终板垂线与S1上终板垂线的夹角,前凸为负值,后凸为正值,LL是脊柱矢状面平衡的核心参数及分型基础[7],恢复正常LL是重建矢状面平衡的关键所在。当胸腰椎的矢状面稳定时,-60°≤LL≤-40°。

(5)胸椎后凸角(TK):T4上终板垂线与T12下终板垂线的夹角,前凸为负值,后凸为正值,胸椎后凸的值在20°~50°,一般较腰椎前凸小10°以上。

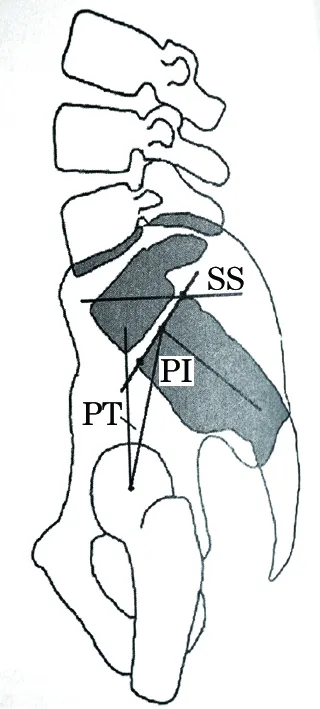

3.2 骨盆参数(图2)

图2 骨盆参数

(1)骨盆指数(PI):为双侧股骨头中心的连线中点至骶骨平台中点连线(CS)与经骶骨平台的垂线所成的角,PI值的大小与理想的LL值相当,约为40°~60°,PI 决定了骶骨平台与股骨头之间的相对位置(图2)。PI值偏小,会减弱直立位时骨盆的适应性,在腰椎术后患者中,如果LL与PI不匹配,则术后更容易出现腰痛、下肢疼痛、麻木及相邻节段退变,翻修率也明显高于两者匹配的患者[8,9]。

(2)骨盆倾斜角(PT):为CS线与铅垂线的夹角,反映骨盆后倾程度和空间朝向。随着后倾的加重,PT值逐渐增大,正常约为12°~25°。PT 是反映矢状面代偿程度的指标[10]:成人脊柱畸形患者通过骨盆后倾(PT 值增大)来代偿脊柱矢状面失衡。

(3)骶骨倾斜角(SS):为骶骨平台与水平线之间的夹角。SS实际上与下腰椎的前凸值相当,一般为30°~45°。而正常下腰椎应占腰椎前凸的2/3以上。由于骶骨平台为脊柱的基底部,故SS的度数决定了下腰椎的形态,SS增加,则腰前凸也相应增加。

PI值为骨盆的结构性参数,具有个体特异性和相对稳定性,不受摄片体位和姿势的影响,在成年后基本维持不变,除非骨盆的结构发生改变,PI是控制和调节脊柱矢状位形态的主要轴心[11]。PT和SS为位置性参数,在不同年龄、不同人群中可能会不一样。PI=PT+SS,PT与SS呈此消彼长的关系。当PT>SS时,说明骶骨出现后移和后倾,外观上变得更加垂直,说明骨盆已参与代偿。

4 代偿特点及失平衡分型

4.1 代偿特点 就稳定性而言,具有生理弯曲的脊柱扩大了脊柱的投影面积,站立时,有曲度的脊柱比没有曲度的脊柱更加稳定。就空间利用来看,脊柱胸段和骶尾骨向后弯曲,增加了胸、盆腔的容积,可以更好地满足这些脏器的功能。当脊柱曲度发生异常改变后,脊柱的内在平衡丧失,SVA增大,其变化大小与致畸载荷之间呈正反馈[12],产生临床症状,并使人体通过自身的代偿机制进行补救,当代偿机制不能满足人体需要,症状持续加重时,就需要医师介入,人为地改变脊柱的失衡状态。

4.2 失平衡分型 分型主要有Roussouly分型和北京大学第一医院(PUFH)分型[13]等,但到目前为止,还没有一种能适应所有病理情况的分型方法。前者的关注点主要在腰骶段,根据SS值将脊柱矢状位曲线分为四种不同类型:1 型和2型,SS均<35°,其中1 型腰前凸顶点位置低,接近L5,胸腰段移行区为后凸,2型呈平背状态,腰前凸与胸后凸均很小。3型,35°

5 代 偿

方式包括:(1)过度的脊柱后凸可使椎旁肌肉纤维增粗和椎间关节囊增厚,肌肉力量增强,但长时间代偿可能会导致肌肉功能下降和肌纤维萎缩,过度的脊柱前凸可能导致椎间关节异常受压和后部韧带的堆积,两种情况均可使椎旁肌做功增加、小关节增生和椎间骨赘形成,以便增强局部的稳定性,但也会导致脊柱出现退变和椎管狭窄。(2)伸髋、屈膝以及后旋骨盆,通过增大PT和减小SS来代偿。骨盆绕股骨头旋转是调节矢状面平衡最重要的机制之一,患者的骨盆旋转程度和脊柱后凸畸形的程度成正比,与直立行走能力成反比。(3)胸椎后凸减少或上腰椎前凸增加,甚至颈椎前凸加大。(4)L5/S1椎间盘退变,既可是脊柱失衡的结果,也可影响骨盆位置参数(PT、SS),使骨盆向后旋转进行补偿,结果改变了骨盆的整体位置[14]。(5)患者通过扶拐、背手、叉腰改变身体姿势及行走,以减轻身体重心前移造成的肌肉紧张和相应的劳损症状。

6 对矢状面失平衡的治疗选择和有效性判断

Glassman[15]通过对近300例脊柱畸形患者的多中心研究发现,正性矢状面失衡与不良健康状况评分高度相关,说明术后矢状面失衡,可能是术后疼痛和功能丧失的主要原因之一,这一结论使越来越多的脊柱外科医师开始更加重视对脊柱正常和病理状态下矢状面形态和功能的研究。临床上,对失衡的治疗方法包括保守治疗和手术治疗,后凸矫形手术又分为Ⅰ~Ⅵ级的截骨方式[16],当同时合并侧弯或侧弯与后凸不在同一水平上时,应以后凸为主进行手术方案的设计[17]。对于截骨部位,由于可能会存在应力过于集中而断棒的情况,为安全起见,可考虑在围截骨区采用卫星棒技术进行加强[18]。截骨手术可能存在比较高的风险性,具体采用何种治疗方法,需要考虑多种因素,如患者的年龄、身体情况、脊柱的代偿程度、患者的意愿、经济条件、设备条件和医师的技术水平等。

由于脊柱失代偿患者大多为老年患者,对这部分患者的治疗,首先还是应考虑保守治疗,包括髋部及腰背部后伸的肌肉锻炼、非甾体类消炎药、佩戴支具等。若患者合并有髋部屈曲挛缩,治疗方案应更积极。若行非手术治疗患者症状持续不缓解或矢状面失衡进行性加重,则应考虑手术治疗。在决定手术前,医师和患者及其家属应该充分沟通,都需要明确为什么手术、能不能手术和怎样手术等问题,并对术后治疗的有效性和风险性进行一定程度的预判。

Schwab等[19]提出,为使脊柱畸形患者获得术后良好的疗效和矢状面平衡,SVA应小于5 cm,PT应小于25°,同时需要将LL重建在LL=PI±9°范围内。矢状曲度的有效恢复可以明显减少术后慢性疼痛的发生[20]。但国内有研究认为LL=PI±9°并不适合中国的正常青壮年人群,并提出国人LL=0.623 PI+20.611°,可简化为LL=0.6 PI+20°[21]。另有对中国没有明显腰腿痛和脊柱畸形的老年人群研究发现,我国中老年人的PI值明显小于西方人,老年人群与青年人群的TK、PT、SVA都有显著差异[22]。上述拟合关系变为LL=0.6 PI+0.4TK+10°[23],在实际应用当中发现,适当偏小的LL更符合手术操作和患者术后功能的需要,过大的LL可能会增加交界性后凸(PJK)的发生率[24],增加手术难度和费用,有作者提出PI与LL相差在15°~28°、SVA小于80 mm即可获得满意的临床疗效[25]。所以,对于不同年龄段的脊柱畸形患者,为使患者获得良好的矢状面平衡,应更加注重患者个体化的LL重建范围。

脊柱矢状面失平衡是多个脊柱-骨盆参数相互影响、彼此作用的结果,手术并不需要对每一个指标分别进行矫正,而且有些参数也无法通过手术完全矫正。所以,术前评估应更多地从脊柱的整体平衡上考虑,通过手术使脊柱更多地发挥自身力学传导和生物调控作用。对脊柱矢状面失平衡的患者,手术的目的之一是重建脊柱矢状面平衡,外观上使之达到:站立时头部处于骶骨正上方,不需屈膝和过度伸髋来代偿,背部疼痛不适减轻,生活质量提高[26]。由于整个脊柱以最小的能量消耗获得了平衡的直立姿势和水平视野,从而使矢状面平衡恢复后患者腰背痛得到有效缓解,行走功能得到有效恢复。由于很多脊柱失平衡的患者同时存在不同程度的椎管狭窄,有些患者受身体因素或手术条件的限制,而只能选择单纯的椎管减压或椎管减压内固定术,这可能会有一定的症状缓解作用,但从长远的角度看,病人的整体满意度很低,尤其是对男性、活动量较多、偏胖体型的患者,更应强调恢复脊柱平衡的重要性。

综上所述,随着我国人口日益老龄化,脊柱矢状面失平衡的患者在临床上已经很常见,人们对这类患者的认识也正从单纯的形态学或影像学上的名词描述,走向一类具有独立病理机制的疾病,尽管目前得到了一些研究成果,但临床上还有很多不确定的问题,医师只能凭经验进行解决,而缺乏统一的规范指导。在诸如如何命名这一疾病才更科学,如何判断代偿与失代偿或平衡与失平衡之间的界限,能否通过老年保健早期预防,临床矫正手术到底达到什么程度患者才最满意,各家的理解还难以达成一致。由于理论上不统一,治疗上也就相对滞后,相信随着研究和探索的不断深入,更多的谜团可能会被逐渐揭开,并可为该病的预防和治疗提供更多有价值的参考。

[1] 郑召民,刘 辉.脊柱-骨盆矢状面平衡及其在成人脊柱畸形治疗中的作用[J]. 中国脊柱脊髓杂志, 2012, 22(3): 278-282.

[2] Barrey C, Roussouly P, Perrin G,etal. Sagittal balance disorders in severe degenerative spine: can we identify the compensatory mechanisms [J]. Eur Spine J, 2011, 20 (Suppl5): 626-633.

[3] 李淳德,赵 耀,孙浩林. 老年脊柱矢状位失衡的诊断及治疗[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2012,22(2):188-192.

[4] Roussouly P, Pinheiro-Franco J L. Sagittal parameters of the spine: biomechanical approach [J]. Eur Spine J, 2011, 20(Suppl 5): 578-585.

[5] Glassman S D, Bridwcll K, Dimar J R,etal. The impact of positive sagittal balance in adult spinal deformity [J]. Spine,2005, 30(18): 2024-2029.

[6] Rose P S, Bridwell K H, Lenke L G,etal. Role of pelvic incidence, thoracic kyphosis, and patient factors on sagittal plane correction following pedicle subtraction osteotomy [J]. Spine, 2009, 34(8): 785-791.

[7] 尹刚辉, 朱玲湘, 陈瑞松, 等. 成人脊柱-骨盆矢状面分型的初步研究[J]. 中华外科杂志,2013,51(6):522-526.

[8] Aoki Y, Nakajima A, Takahashi H,etal. Influence of pelvic incidence-lumbar lordosis mismatch on surgical outcomes of short-segment transforaminal lumbar interbody fusion [J]. BMC Musculoskeletal Disorders, 2015, 16: 1-7.

[9] Rothenfluh D A, Muller D A, Rothenfluh E,etal. Pelvic incidence-lumbar lordosis mismatch predisposes to adjacent segment disease after lumbar spinal fusion [J]. Eur Spine J, 2014, 24(1):1-8.

[10] Lafage V, Schwab F, Patel A,etal. Pelvic tilt and truncal inclination: two key radiographic parameters in the setting of adults with spinal deformity[J]. Spine, 2009, 34(14): 599-606.

[11] Kang K, Kim YJ, Muzaffar N,etal. Changes of sagittal spinopelvic parameters in normal Koreans with age over 50[J]. Asian Spine J, 2010, 4(2): 96-101.

[12] 王晓平,陆 明,马华松,等. 长节段椎弓根钉系统内固定与个性化截骨方法治疗强直性脊柱炎后凸畸形[J]. 中国组织工程研究,2013,17(52): 8999-9004.

[13] 李淳德,孙浩林,李 宏,等. 老年性脊柱后凸畸形的北京大学第一医院(PUFH)分型和治疗[J]. 中华骨科杂志,2010,30(3): 244-248.

[14] Liu H, Shrivastava S R, Zheng Z M,etal. Correlation of lumbar disc degeneration and spinal-pelvic sagittal balance[J]. National Medical Journal of China, 2013,93( 15) : 1123-1128.

[15] Glassman S D, Bridwell K, Dimar J R,etal. The impact of positive sagittal balance in adult spinal deformity [J]. Spine, 2005, 30 (18): 2024-2029.

[16] Schwab F, Blondel B, Chay E,etal. The comprehensive anatomical spinal osteotomy classification[J]. Neurosurgery, 2014, 74(1):112-120.

[17] Lenke L G, Newton P O, Sucato D J,etal. Complications following 147 consecutive vertebral column resections for severe pediatric spinal deformity: a multicenter analysis[J]. Spine ( Phila Pa 1976),2013, 38(2):119-132.

[18] 刘 臻,邱 勇,史本龙,等. 围截骨区卫星棒技术在严重脊柱畸形三柱截骨术中的应用[J]. 中华骨科杂志,2015,35(4):349-356.

[19] Schwab F, Patel A, Ungar B,etal. Adult spinal deformity postoperative standing imbalance: how much can you tolerate? an overview of key parameters in assessing alignment and planning corrective surgery [J]. Spine, 2010, 35 (25): 2224-2231.

[20] Kim M K, Lee S H, Kim E S,etal. The impact of sagittal balance on clinical results after posterior interbody fusion for patients with degenerative spondylolisthesis: a pilot study[J]. BMC Musculoskeletal Disorders, 2011, 12: 69.

[21] 孙卓然,李危石,陈仲强,等. 正常国人脊柱-骨盆矢状位序列拟合关系研究[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2015,25(1):1-5.

[22] Zhu Z, Xu L, Zhu F,etal. Sagittal alignment of spine and pelvis in asymptomatic adults: norms in Chinese populations[J]. Spine, 2014, 39(E1-E6):25-28.

[23] 马清伟,李危石,孙卓然,等. 中老年人群脊柱-骨盆矢状位参数及其序列拟合关系[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2016,26(2):146-150.

[24] Maruo K, Ha Y, Inoue S,etal. Predictive factors for proximal junctional kyphosis in long fusions to the sacrum in adult spinal deformity[J]. Spine, 2013, 38(23):E1469-1476.

[25] 李危石,费 晗,陈仲强,等. 退变性腰椎侧凸患者腰椎前凸矫正程度与疗效的关系[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2016,26(10):912-918.

[26] 李淳德,孙浩林,刘宪义,等. 骨盆参数在老年脊柱矢状位平衡性判定中的意义[J]. 中国骨与关节杂志,2013,2(2):61-79.

(2016-12-05收稿 2017-02-21修回)

(责任编辑 梁秋野)

张新宇,博士,副主任医师。

100039 北京,武警总医院骨三科

R681.53